Плазменные белки гемостаза

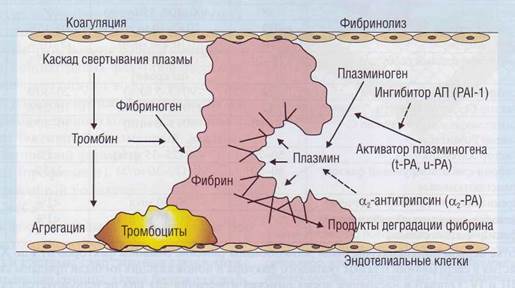

Плазменные белки гемостаза образуют 2 ферментативные системы крови, имеющие своей целью поддержание гемостатического баланса (рис. 31):

1. Система свертывания плазмы. Система со

стоит из ферментов, неферментативных бел

ковых катализаторов (кофакторов) и инги

биторов свертывания. Конечной целью этой

системы является образование важнейшего

фермента тромбина, а в конечном итоге -

фибринового сгустка, составляющего осно

ву гемостатического тромба.

2. Система фибринолиза. Конечной целью этой

системы является образование главного фер

мента фибринолиза плазмина и лизис фибри

нового сгустка. Эту систему составляют плаз-

миноген и его активаторы и ингибиторы.

Обе эти системы имеют сходные черты:

• В обеих системах происходит многоэтапный ферментативный процесс актива-

ции, в котором участвует ряд белков - про-теаз.

• По крайней мере, in vitro имеется несколько

путей запуска каждого процесса, а в итоге об

разуется один конечный продукт.

• Многие реакции нуждаются в наличии спе

цифической поверхности и ионов кальция.

In vivo твердой фазой для фиксации реаги

рующих белков служат кислые фосфолипи-

ды клеточных мембран, в частности мемб

ран тромбоцитов, фибробластов, возможно

лейкоцитов.

Кроме каскадных систем свертывания плазмы и фибринолиза, к плазменным белкам гемостаза относятся многочисленные ингибиторы и активаторы, эффекты которых проявляются как действие антикоагулянтов или прокоагулянтов и соответственно ингибиторов или активаторов фибринолиза.

Рис . 31. Система свертывания крови и система фибринолиза - каскадные протеолитические ферментативные системы, обеспечивающие гемостатический баланс крови

Плазменные белки гемостаза

Система свертывания плазмы

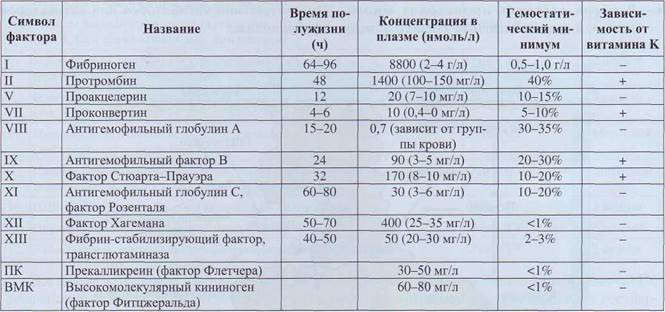

Система свертывания плазмы - ферментативная система, осуществляющая каскад протео-литических реакций, в результате которых происходит образование фибриновой пробки в месте повреждения сосуда. Система свертывания тесно связана с другими протеолитическими системами плазмы, в том числе с системой фибри-нолиза. Белки свертывания плазмы, входящие в каскад свертывания крови, принято называть термином «фактор». В соответствии с международной номенклатурой факторы свертывания плазмы обозначаются римскими цифрами (табл. 6). Активные формы факторов обозначаются теми же римскими цифрами, но с добавлением аббревиатуры «а».

Практически все факторы системы свертывания крови циркулируют в кровотоке в форме неактивных проэнзимов или в форме неактивных кофакторов. Исключение составляет фак-

тор VII, примерно 1-2% которого в норме циркулируют в активной форме. При запуске свертывания крови происходит каскадная активация проэнзимов и кофакторов (рис. 32). Процесс активации представляет собой ограниченный протеолиз неактивных предшественников до активных энзимов и кофакторов. Активированные энзимы являются сериновыми протеа-зами (за исключением фактора XIII). Активированные кофакторы, не обладая самостоятельной ферментативной активностью, играют роль коферментов.

Сериновыми протеазами являются активированные факторы II, VII, IX, X, XI, XII, ПК.

Трансглютаминаза - фактор XIII.

Кофакторы - факторы V, VIII, ВМК.

Содержание компонентов гемостаза, в том числе плазменных факторов свертывания, в системе циркуляции существенно больше, чем необходимо

| Таблица 6 |

| Плазменные факторы свертывания крови |

При разработке первой номенклатуры были использованы римские символы факторов от I до XIII . Для обозначения участия в свертывании плазмы тканевого фактора и ионов кальция им были приданы символы соответственно III и IV. Однако в настоящее время римская нумерация для них не используется, так как они не относятся к плазменным факторам свертывания (тканевой фактор - это тканевой компонент вне сосудистой системы, ионы Са не являются белком). Фактор VI в классификации не употребляется, так этим символом ошибочно был назван фактор Va.

Плазменные белки гемостаза

|

|

Рис . 32. Протеолитическая активация факторов гемо стаза . Путем ограниченного протеолиза из неактивного предшественника образуются активный пептид и активированный фермент

для формирования фибринового сгустка. Процесс свертывания происходит в условиях насыщения субстратами (рис. 33). Вследствие этого образование гемостатического тромба может быть достигнуто при значительном диапазоне концентрации и активности конкретного фактора свертывания. Клинические проявления недостаточности компонентов свертывания возникают при их существенном уменьшении, если обратиться к рис. 33 - то это начальный диапазон, при котором скорость реакции зависит от концентрации фактора.

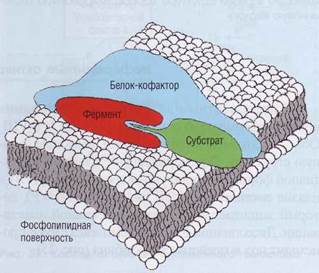

Для эффективного взаимодействия и активации белков свертывания крови необходимо образование комплексов этих белков, их кофакторов и субстрата (рис. 34). Эти условия не могут возникнуть в жидкой фазе. Поэтому большинство процессов активации промежуточных факторов свертывания протекают на фосфолипидах клеточных мембран. В месте сборки комплексов происходит концентрация факторов свертывания. Здесь же присутствуют кофакторы, которые существенно ускоряют процесс формирования сгустка. В создании активного комплекса участвуют:

• Фермент (активный плазменный фактор -

протеолитический фермент).

• Субстрат (профермент).

• Активированный кофактор.

• Ионы Са (Са2+).

• Кислые фосфолипиды и специфические ре

цепторы на поверхности клеток.

Все белки системы свертывания крови можно разделить на две группы. Одни белки для полноценного формирования требуют наличия витамина К (витамин-К-зависимые белки), а другие - нет.

Рис . 33. Соотношение между концентрацией факторов и скоростью процесса свертывания . В норме скорость коагуляции практически не определяется концентрацией факторов, так как они присутствуют в избытке и процесс идет в состоянии насыщения. Только после значительного истощения фактора его концентрация будет влиять на скорость реакции и соответственно на скорость свертывания плазмы

Рис . 34. Модель сборки комплекса факторов сверты вания крови . На поверхность твердой фазы (фосфолипиды фибробластов, макрофагов, активированных тромбоцитов либо, в патологических ситуациях, мембраны поврежденных клеток, бактерий и др,) прикрепляется (интернали-зуется) крупный кофакторный белок, который организует место контакта факторов свертывания, те в свою очередь взаимодействуют друг с другом по принципу комплементарности

Плазменные белки гемостаза

Витамин- К- зависимые белки

|

|

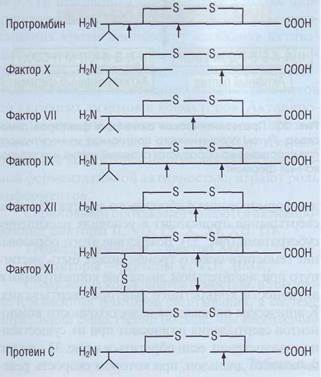

Витамин-К-зависимыми белками являются ф.II, -VII, -IX, -X, протеины С и S. Эти белки синтезируются в печени и имеют сходную структуру молекулы (рис. 35). Характерной их особенностью является наличие уникальной аминокислоты -у-карбоксиглутамина. Эта аминокислота образуется во время синтеза витамин-К-зависимых белков в печени путем у-карбоксилирования глута-мина ферментом у-карбоксиглутаминпептидазой, в работе которого принимают участие активированные формы витамина К (рис. 142). у-карбок-сиглутамин дает возможность витамин-К-зависи-мым белкам с помощью ионов Са2+ образовывать комплексы с кислыми фосфолипидами.

Рис . 35. Структурная организация некоторых плазмен ных белков системы гемостаза . Стрелками показаны места протеолитического гидролиза, в результате которого происходит переход неактивных проферментов в активные ферменты - сериновые протеазы каскада коагуляции. Двузубцем обозначены витамин-К-зависимые факторы, имеющие в своей структуре карбоксилированную глюта-миновую кислоту