Образцовые усадьбы в Тайнинской волости Московского уезда и губернии

В.П. Блохина

Образцовые усадьбы в Тайнинской волости Московского уезда и губернии

В первой половине XIX века в Российской империи обострились социальные противоречия, назрела необходимость реорганизации системы управления государственными и помещичьими крестьянами. Известно, что государственные крестьяне, работавшие на казенных землях, составляли 27% от всего населения страны. Их благосостояние зависело от количества и качества собранного урожая, площади казенного надела. Они участвовали в рекрутском наборе, платили подушную подать и налоги. Благодаря им в казну поступала значительная часть дохода, и Николай I опасался социального недовольства этой категории крестьян.

Отменить их зависимость от государственных земель император не мог во избежание подрыва экономики страны. Правительство приняло решение разработать реформу, позволявшую решить несколько важных проблем:

Отменить их зависимость от государственных земель император не мог во избежание подрыва экономики страны. Правительство приняло решение разработать реформу, позволявшую решить несколько важных проблем:

– остановить обнищание государственных крестьян, улучшить их жизнь и повысить достаток, обучив новым знаниям о земледелии;

– изменить отношение помещиков к своим крепостным, и показать им другой способ управления крепостными;

– усовершенствовать систему управления в деревне;

| 1. Киселев П.Д. (1788-1872) Павел Киселёв: Яндекс в картинках |

– увеличить приток денежных средств в казну.

Разработку и реализацию законопроекта по преобразованию крестьянства проводил граф Киселев – сторонник отмены крепостного права. Павел Дмитриевич Киселев – государственный деятель, который в 1837–1841 гг. провел реформу управления государственными крестьянами и выработал план постепенной ликвидации крепостного права[1]. Как человек опытный и мудрый он понимал, что процесс во избежание резкой критики нужно осуществлять постепенно, поэтому обсуждение велось в секретных комитетах[2]. В дальнейшем акты Киселева легли в основу крестьянской реформы Александра II 1861 года.

Для претворения реформы в жизнь был создан новый орган – Министерство государственных имуществ во главе с П.Д. Киселевым. Это учреждение должно было помочь расширить права крестьян, дать им больше возможностей для существования и деятельности.

Глобальные преобразования в первую очередь коснулись изменения системы управления крестьянами, расширившая их возможности. Были созданы органы местного самоуправления, введен земельный кадастр, то есть межевание земель с оценкой их качества и установлена налоговая система с четкими нормами и временем сбора. Кроме этого, впервые был создан сельской суд, который должен был решать всевозможные правонарушения и конфликты между крестьянами.

Одной из самых важных составляющих крестьянской реформы являлась политика переселения. Смысл этой затеи заключался в том, чтобы направлять крестьян в малозаселенные территории, чтобы формировался класс зажиточных крестьян. Правда, эта политика в большей степени являлась принудительной.

Для решения проблемы голода и нехватки продовольственных запасов было принято решение повсеместно внедрить обязательную посадку картофеля. По планам такая мера должна была помочь не только крестьянам, но и помещикам

| 2. А.А. Пластов. Сбор картофеля. 1957 г. Государственный Русский музей |

[3]. Киселёв был отчаянным пропагандистом этого питательного овоща, он считал, что неприхотливая культура спасёт крестьян от голода и станет его вторым хлебом.

[3]. Киселёв был отчаянным пропагандистом этого питательного овоща, он считал, что неприхотливая культура спасёт крестьян от голода и станет его вторым хлебом.

При Петре и его преемниках картофель считался диковинным овощем. Его выращивали, главным образом, на столичных огородах и подавали к столу как десерт с толчёным сахаром. При Екатерине «земляные яблоки» стали насаждать по всей России. Просветители разъясняли крестьянам, что из картошки можно варить кашу, что картошкой можно заправлять щи. Но новинка приживалась медленно, по России прошла волна отравлений. Многие по незнанию употребляли ядовитые ягоды с картофельной ботвы.

Во многих губерниях казенные крестьяне, получив приказ сажать картофель, увидели в этом признаки закрепощения, наступление на их общинные интересы. Люди восприняли насилие как повод введения новых налогов, взбунтовались и отказались заниматься посадкой картофеля. Сначала начались волнения среди удельных крестьян, потом – среди государственных. Дело дошло до кровопролития. Подавлять волнения пришлось не только силой убеждения, но и оружия[4].

По настоянию Николая 1 в рамках реализации реформы стали открываться специализированные учреждения для сельских жителей. Приходские училища, созданные в селениях государственных крестьян, стали называться «киселевскими»[5] Появились первые больницы, школы и университеты. На случай неурожая создавались особые склады, которые назвали запасными хлебными магазинами. Для того чтобы улучшить качество и количество урожая, крестьян стали обучать новым методам обработки почвы и организовывать образцовые усадьбы, которые создавались для распространения лучших способов ведения крестьянского хозяйства.

Обучение крестьян вели в специальных учебных заведениях, созданных согласно Положению от 28 мая 1841 г. «Об учебных фермах». Всего в России было создано семь специальных ферм. Цель их организации – обучение основам рационального ведения сельского хозяйства молодых людей, которые, вернувшись в деревню, применяли бы полученные знания в своем хозяйстве и служили примером для окружающих. Другое значение ферм – быть центром распространения передового опыта и сельскохозяйственных научных достижений[6].

Планировалось их создавать поэтапно: сначала по одной образцовой усадьбе в каждой губернии и уезде, затем – в каждой волости, далее – в сельских обществах[7].

В ближайшем Подмосковье было создано четыре образцовые усадьбы: Люберецкая, Мячковская, Клязьминская и Тайнинская[8], две последние находились в Тайнинской волости. Государство на свои деньги строило усадьбы, обучало будущих управляющих. На учебу принимали государственных и помещичьих крестьян не моложе 17 и не старше 20 лет. Обучаемые должны были иметь крепкое здоровые и отсутствие явных физических недостатков. Предпочтение при зачислении отдавали крестьянам, умевшим хотя бы посредственно писать и читать[9].

Задумав повысить рентабельность своих имений, Николай I повелел собрать из различных губерний 250 смышленых крестьянских парней. Из Московской конторы было послано 20 мальчиков[10]. Первый выпуск состоялся в 1839 году, под зиму 1840 года.

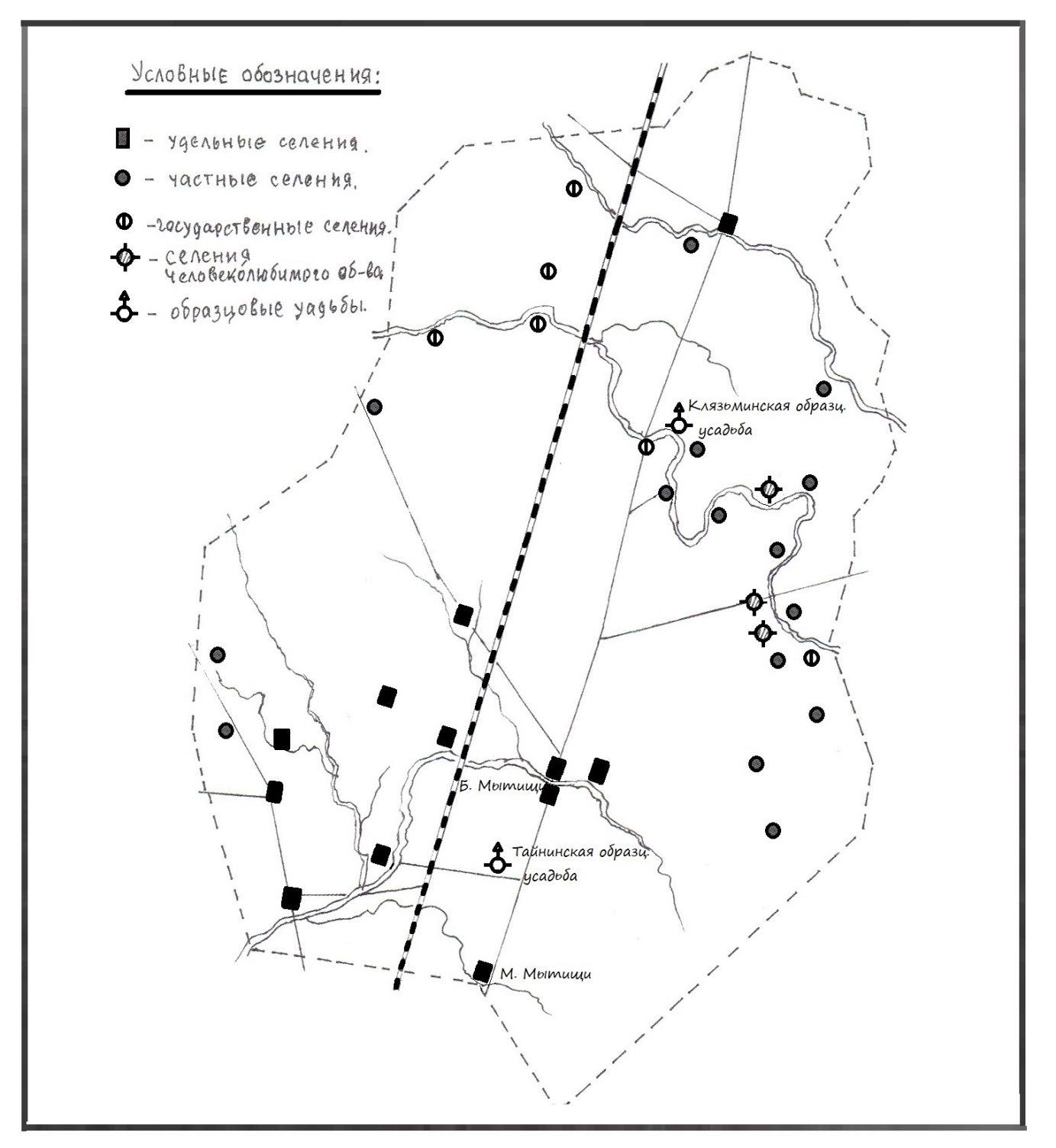

| 3. Карта-схема Тайнинской волости в период 10-й переписи населения. 1859 г. Источник. Князев Ю.А. Прошлое земли Мытищинской. Трилогия: Селения-События-Судьбы. Часть III . М.: г. Мытищи. 2011. С. 90. |

Образ жизни воспитанников до предела приближался к простонародному, скорее псевдонародному. Их, будущих агрономов, заставляли носить кафтаны, уже выходившие из употребления, есть деревянными ложками из деревянных семейных чашек. Обеденный стол накрывался не скатертью, а куском грубого полотна, который к тому же служил им утиральником. Распорядок дня был жестко-казарменным, воспитателями к ним назначены унтер-офицеры[11].

В учебной ферме преимущественно в зимнее время преподавали основы Закона Божия, русскую грамматику и чтение, чистописание, арифметику, давали знания об обязанностях государственных крестьян. Из специальных дисциплин изучали земледелие и полеводство, скотоводство, огородничество, садоводство, скотоврачевание, познавали различные ремесла. В остальное время проводили практические занятия, на которых знакомили с усовершенствованными орудиями труда, передовыми методами ведения сельского хозяйства, обучали агрономическим и зоотехническим приемам.

Срок обучения на ферме разделялся на два двухгодичных курса. После окончания первого курса каждому ученику отводился участок земли на полях учебной фермы, который он должен был самостоятельно обрабатывать и получать за это плату. На четвертый год самые лучшие воспитанники переводились в образцовые усадьбы при ферме, а менее успешные по очереди (в виде членов одного семейства) обучались «полному и правильному крестьянскому домоводству»[12]. По окончании учебного заведения выдавался аттестат.

Воспитанники специальных ферм, посланные на учебу из Московской конторы, должны были вернуться в нее специалистами агротехнического профиля. Проявившим особые успехи и хорошее поведение разрешалось поселиться по особому распоряжению Министерства государственных имуществ на земле, выделяемой на условиях аренды либо крестьянским сельским обществом, либо удельным ведомством. В Тайнинской волости образцовые усадьбы размещались на удельной земле. Министерство государственных имуществ снабжало поселенцев скотом лучшей породы (лошади, коровы, овцы), улучшенными земледельческими орудиями: плугом, бороной, косой для кошения хлеба, скоропашкой, веялкой и отборными семенами.

Отучившимся четыре года аттестат давал освобождение от рекрутской повинности «доколе он будет вести себя честно и подавать добрый пример своим хозяйством и поведением другим крестьянам». Но обладатель выпускного документа был совсем бесправен, он не имел права отлучаться из образцовой усадьбы и проживать в других местах[13]. Ему запрещалось носить городскую одежду, предписывалось носить деревенские кафтаны. Усадебникам запрещено было пить вино, а жажду утолять только квасом да чаем, приготовленным из мелиссы, шалфея, ромашки и других трав. Жениться они могли только с разрешения управляющего конторой. В 1846 году в Алатыре (в нынешней Чувашии) открыли специальное учебное заведение, где готовили невест для хозяев образцовых усадьб[14].

Только некоторые из аттестованных закрепились на месте. Другие продолжали хозяйствовать «по старинке» совместно с родителями, третьи работали по найму у помещиков, часть из них устроилась сельскими писарями, кто-то подался в губернские города и даже в Москву[15].

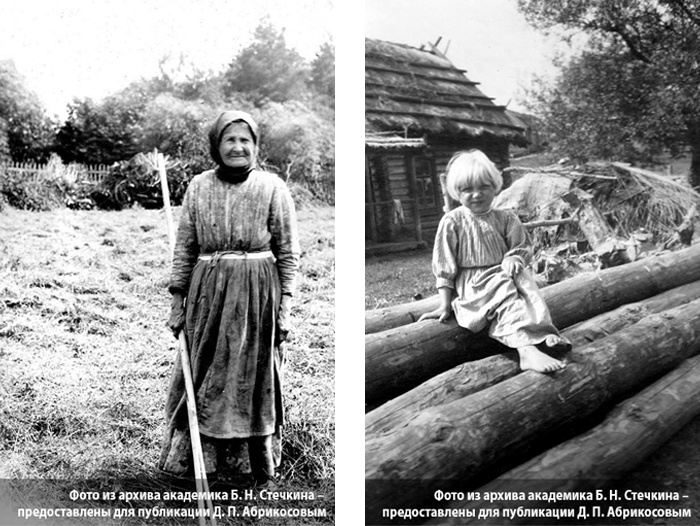

| 4. Семья поселенцев Клязьминской образцовой усадьбы. 1892 г. Из архива Б.Н. Стечкина, Абрикосовых, Шиловых. Предоставлено Д.П. Абрикосовым |

Клязьминской образцовой усадьбе отвели место на левом берегу реки Клязьмы. Выше по реке находилась деревня Звягино, на правом берегу – деревня Тарасовка. Селения окружал хвойный лес, богатый дичью. Он доходил до Ярославской дороги, по которой богомольцы шли в Троице-Сергиеву лавру. Ряды сосен, посаженные с обеих сторон, защищали дорогу зимой от снежных заносов[16].

Клязьминской образцовой усадьбе отвели место на левом берегу реки Клязьмы. Выше по реке находилась деревня Звягино, на правом берегу – деревня Тарасовка. Селения окружал хвойный лес, богатый дичью. Он доходил до Ярославской дороги, по которой богомольцы шли в Троице-Сергиеву лавру. Ряды сосен, посаженные с обеих сторон, защищали дорогу зимой от снежных заносов[16].

Усадьбу, названную Хутором, отделяло от Московско-Ярославской железной дороги, открытой в 1862 году, три версты. К Ярославскому шоссе в двух верстах вела проселочная дорога, волостное правление находилось в восьми верстах[17].

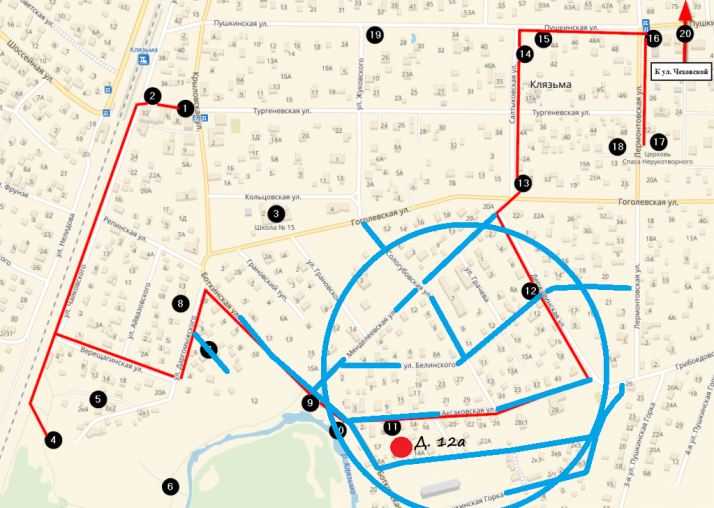

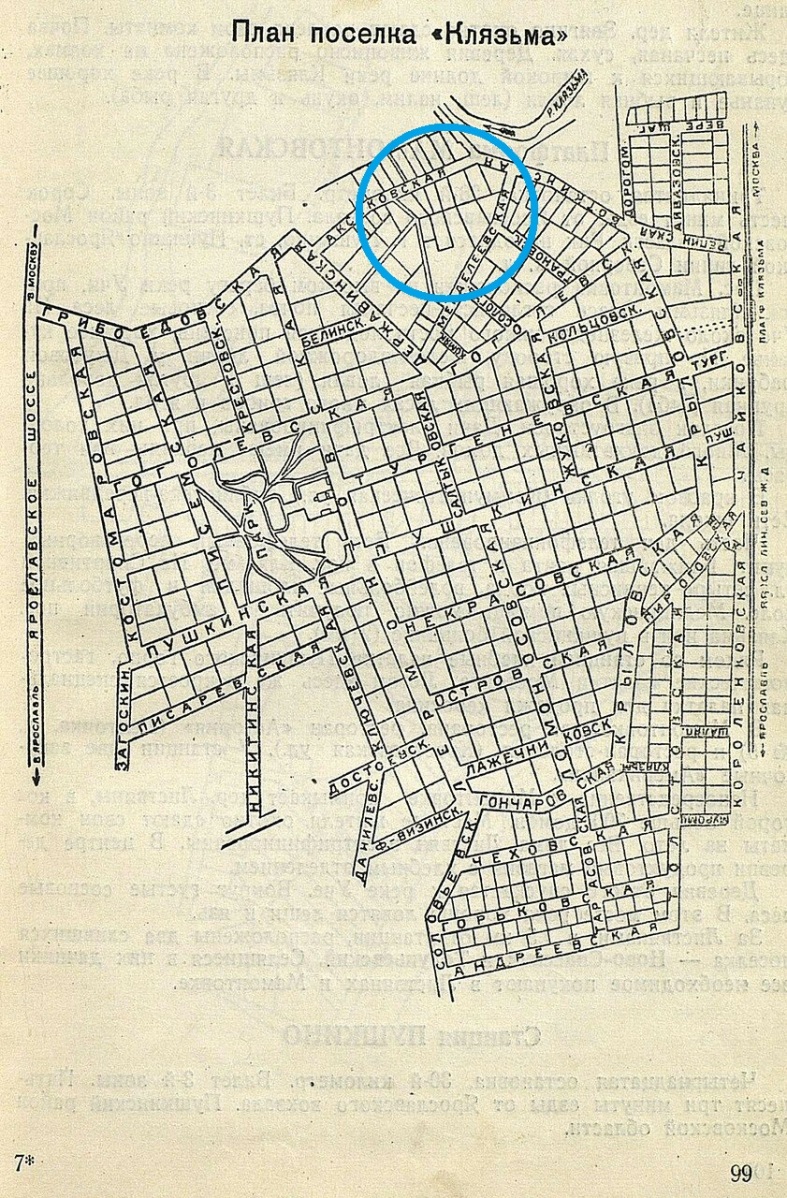

| 5. Современная карта поселка Клязьма. Синим цветом обозначены улицы, соответствующие положению Клязьминской образцовой усадьбы. Источник. Путеводитель по историческим местам поселка Клязьма. Новостной портал города Пушкино и Пушкинского городского округа https://pushkino.tv/news/kray-rodnoy/135526/ |

Поселенцы с первых дней пребывания на ферме уделяли большое внимание повышению плодородия почвы. С этой целью они применяли повышенные нормы внесения органических удобрений, полевое травосеяние, улучшенную обработку почвы, севооборот[18].

Вначале на берегу Клязьмы в построенном для них доме поселили две семьи молодых специалистов из числа выпускников учебных ферм. Теперь на этом месте стоит дом № 12а по ул. Аксаковской.

| 6. Улица в Клязьминской образцовой усадьбе. 1892 г. Из архива Б.Н. Стечкина, Абрикосовых, Шиловых. Предоставлено Д.П. Абрикосовым |

Затем приехали еще две семьи, через год третья семья. Жители «Клязьминской образцовой усадьбы упоминаются в Исповедных ведомостях Николаевской церкви села Пушкино за 1843-1845 гг. В ведомостях указаны следующие имена и отчества проживавших в усадьбе крестьян (фамилии в то время указывались редко): в 1843 году – Ефрем Макаров 24-х лет (Шведов), Егор Михайлов 23-х лет (Гусев) и жена его Марья Васильевна 19-ти лет. В 1844 году поселились здесь Иван Петров (Иванов) 28-ми лет с женой Варварой Афанасьевой 23-х лет и дочерью Марфой 2-х месяцев от роду. В 1845 году приехал Алексей Федоров (Белов) 25-ти лет с женой Прасковьей Карповой 22-х лет».

«Дали поселенцам 37 десятин земли в пределах сегодняшних улиц Аксаковской, Сологубовской, Белинского, Пушкинских горок, Абрикосовской, Боткинской, выделили по участку леса и поймы реки. Даны были еще семь лошадей и несколько коров. Так образовалась Клязьминская образцовая усадьба».

«Дали поселенцам 37 десятин земли в пределах сегодняшних улиц Аксаковской, Сологубовской, Белинского, Пушкинских горок, Абрикосовской, Боткинской, выделили по участку леса и поймы реки. Даны были еще семь лошадей и несколько коров. Так образовалась Клязьминская образцовая усадьба».

Население усадьбы стало увеличиваться после выхода указа царя с разрешением свободно жениться. Детей в семьях было много, Усадебникам поставили вторую избу. В 1884 году на Хуторе стояло уже пять изб.

Население усадьбы стало увеличиваться после выхода указа царя с разрешением свободно жениться. Детей в семьях было много, Усадебникам поставили вторую избу. В 1884 году на Хуторе стояло уже пять изб.

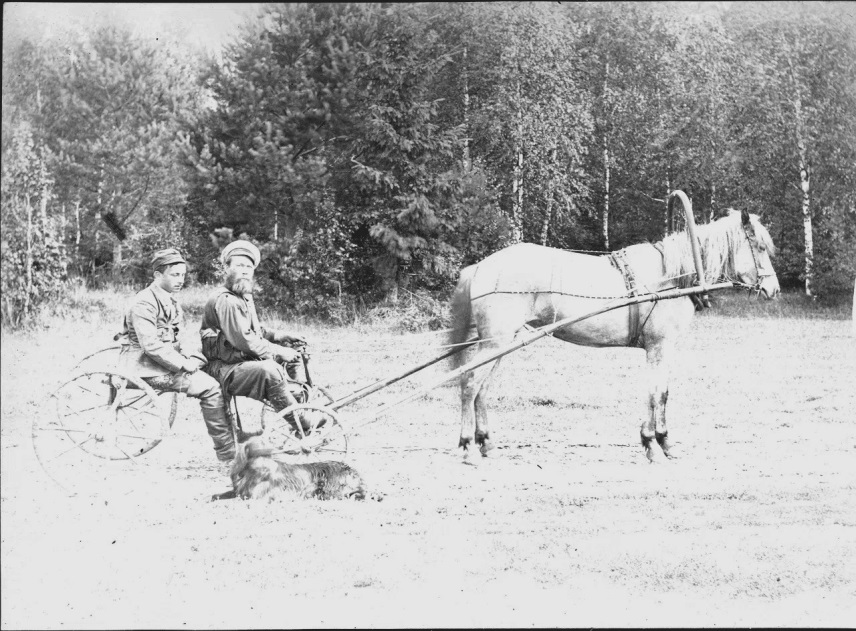

| 7. Боронование. Клязьминская образцовая усадьба. Из архива Б.Н. Стечкина, Абрикосовых, Шиловых. Предоставлено Б.С. Соломиным |

Хозяева поселения обрабатывали земли вдоль реки (ныне Боткинская улица) и до Пушкинской горки, а с другой стороны полосы обработанной земли тянулись до Державинской улицы. На земле повыше сажали картофель, сеяли овес, ближе к реке сеяли вику с овсом на корм скоту.

Хозяйство увеличивалось. Появилась у хуторян своя кузница и своя крупорушка. Сеяли лен, женщины пряли и ткали. Жили только продуктами своего труда.

| 8. Объезд угодий Клязьминской образцовой усадьбы. Из архива Б.Н. Стечкина, Абрикосовых, Шиловых. Предоставлено Б.С. Соломиным |

Жизнь, конечно, была нелегкая: староста и исправник имели над крестьянами усадьбы полную власть. От поселенцев требовали каждый день записывать в специальной книге подробный отчет о земледельческих работах. Еженедельно приезжал из Москвы исправник или смотритель и проверял, как продвигался сельскохозяйственный труд[19].

Жизнь, конечно, была нелегкая: староста и исправник имели над крестьянами усадьбы полную власть. От поселенцев требовали каждый день записывать в специальной книге подробный отчет о земледельческих работах. Еженедельно приезжал из Москвы исправник или смотритель и проверял, как продвигался сельскохозяйственный труд[19].

В 1861 году Александр II подписал Положение об отмене крепостного права. У удельных крестьян освобождение от крепостничества началось только в 1868 году. По реформе земля клязьминских крестьян оставалась в общинном владении, но каждая семья получала душевой надел, то есть участок земли по числу душ мужского пола[20]. Общины были специальными территориальными образованиями, где люди жили единым коллективом, выполняя единые коллективные задачи.

В 1861 году Александр II подписал Положение об отмене крепостного права. У удельных крестьян освобождение от крепостничества началось только в 1868 году. По реформе земля клязьминских крестьян оставалась в общинном владении, но каждая семья получала душевой надел, то есть участок земли по числу душ мужского пола[20]. Общины были специальными территориальными образованиями, где люди жили единым коллективом, выполняя единые коллективные задачи.

«На клязьминском хуторе (Аксаковскую улицу называли хуторами до 1945 года, когда кончилась Отечественная война) землю делили соответственно ее качеству. Получали участок с южной стороны, где все хорошо росло, затем полосу с северной и еще по участку малоудобной земли - это уж было на Пушкинской горке»[21]. Через некоторое время землю перераспределяли, вследствие чего крестьяне не желали особо вкладываться в плодородие почв.

В 1884 году на земле образцовой усадьбы трудились и занимались хозяйством 25 человек при примерно равном соотношении мужчин (13 человек) и женщин (12 человек)[22]. В начале ХХ века на окраине поселения можно было увидеть столб со щитом, на котором значилось: «Клязьминская образцовая усадьба. Душ – 29. Дворов – 11»[23].

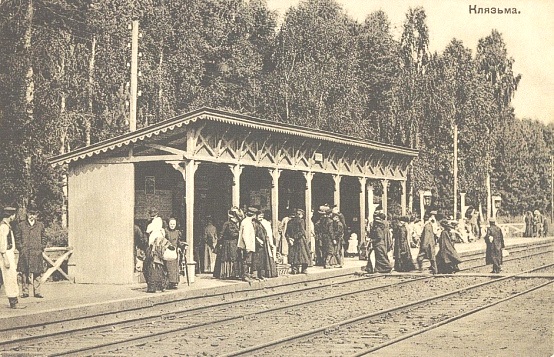

| 10. Платформа Клязьма. Клычникова М.А., Мелентьев Г.Ф. Мытищи и окрестности. Мытищинская волость на рубеже XIX – XX веков. Альбом открытых писем и почтовых карточек с необходимыми прибавлениями и разъяснениями о быте и нравах дачных обывателей. Мытищи, 2007. |

Усадебная земля стала высоко цениться после постройки Мамонтовым железной дороги. Поначалу Московско-Ярославская железная дорога от Мытищ до Пушкино имела только две остановки – платформы Тарасовская и Мамонтовская. Богатый предприниматель Банкетов, строивший дачи за старой деревней Звягино, был инициатором того, чтобы в 1900 году установили платформу Хутор, позже ее переименовали на Клязьму[24].

Усадебная земля стала высоко цениться после постройки Мамонтовым железной дороги. Поначалу Московско-Ярославская железная дорога от Мытищ до Пушкино имела только две остановки – платформы Тарасовская и Мамонтовская. Богатый предприниматель Банкетов, строивший дачи за старой деревней Звягино, был инициатором того, чтобы в 1900 году установили платформу Хутор, позже ее переименовали на Клязьму[24].

| 11. Палисадники в Клязьминской образцовой усадьбе. Из архива Б.Н. Стечкина, Абрикосовых, Шиловых. Предоставлено Б.С. Соломиным |

Крестьяне, не имея долгов по выкупным платежам, стали понемногу приторговывать землей. По сведениям 1899 года, на земле Клязьминской образцовой усадьбы наряду с аборигенами Беловыми, Ивановыми, Шведовыми и Гусевыми появились новые фамилии владельцев. Мещанка Прасковья Алексеевна Абрикосова приобрела два участка земли, оцениваемые в 7.549 руб. и 110 руб., потомственная почетная гражданка Вера Николаевна Абрикосова – один участок стоимостью 248 руб. Купец Николай Алексеевич Алпатов выкупил у крестьян громадный клин земли, оцениваемый в 21.571 руб. Немногие местные жители не поддались искушению расстаться с участками и оставили себе ощутимые наделы – это усадебники Константин Алексеевич Белов (6.829 руб.), Шведова Агриппина Ефремова (2.378 руб.). Зато изрядно сократили свои владения крестьяне Иван Иванович и Иван Никифорович Ивановы (861 руб. и 768 руб.), Шведов Степан Ефимов (920 руб.) и Гусевы Егор Михайлович (1.561 руб.), Иван Егорович (768 и 1.400 руб.) и Федор Егорович (1.006 руб.)[25]. С 1902 года крестьяне стали продавать часть казенного массива между реками Уча и Клязьма[26].

Крестьяне, не имея долгов по выкупным платежам, стали понемногу приторговывать землей. По сведениям 1899 года, на земле Клязьминской образцовой усадьбы наряду с аборигенами Беловыми, Ивановыми, Шведовыми и Гусевыми появились новые фамилии владельцев. Мещанка Прасковья Алексеевна Абрикосова приобрела два участка земли, оцениваемые в 7.549 руб. и 110 руб., потомственная почетная гражданка Вера Николаевна Абрикосова – один участок стоимостью 248 руб. Купец Николай Алексеевич Алпатов выкупил у крестьян громадный клин земли, оцениваемый в 21.571 руб. Немногие местные жители не поддались искушению расстаться с участками и оставили себе ощутимые наделы – это усадебники Константин Алексеевич Белов (6.829 руб.), Шведова Агриппина Ефремова (2.378 руб.). Зато изрядно сократили свои владения крестьяне Иван Иванович и Иван Никифорович Ивановы (861 руб. и 768 руб.), Шведов Степан Ефимов (920 руб.) и Гусевы Егор Михайлович (1.561 руб.), Иван Егорович (768 и 1.400 руб.) и Федор Егорович (1.006 руб.)[25]. С 1902 года крестьяне стали продавать часть казенного массива между реками Уча и Клязьма[26].

Царский министр Столыпин указом от 9 ноября 1906 года в рамках реформы предоставил право передачи земли в личную собственность ее обладателей с правом бесплатного выхода из общины. Новый закон о земле полностью противостоял бывшему общинному владению землей. При этом крестьянин сохранял за собой все свое имущество, а также земли, которые были ему выделены. Если земли находились на различных участках, то крестьянин мог требовать, чтобы участки были объединены в единый надел. Выходя из общины, крестьянин получал землю в виде отруба или хутора.

Царский министр Столыпин указом от 9 ноября 1906 года в рамках реформы предоставил право передачи земли в личную собственность ее обладателей с правом бесплатного выхода из общины. Новый закон о земле полностью противостоял бывшему общинному владению землей. При этом крестьянин сохранял за собой все свое имущество, а также земли, которые были ему выделены. Если земли находились на различных участках, то крестьянин мог требовать, чтобы участки были объединены в единый надел. Выходя из общины, крестьянин получал землю в виде отруба или хутора.

| 12. План поселка Клязьма. 1935 г. Дачи и окрестности Москвы. Источник. Справочник-путеводитель составлен П.А. Португаловым и В.А. Длугачем. М., 1935 г. https://humus.livejournal.com/4345766.htm |

На начальном этапе развития реформы правом выйти из общины воспользовались немногие: только зажиточные крестьяне и беднота. Зажиточные крестьяне выходили потому, что у них было все для самостоятельной работы, и они могли теперь работать не на общину, а на себя. Беднота же выходила для того, чтобы получить отступные деньги, тем самым намереваясь поправить свое материальное положение[27]. Деловые люди начали спешно скупать землю у нуждавшихся поселян, а потом перепродавать ее по высокой цене.

Вскоре весь лесной массив на Клязьминском берегу разбили на участки для продажи. Между ними вырубили просеки - они же нынешние улицы. Сразу же возник ажиотажный спрос на землю. На месте усадьбы разросся фешенебельный дачный поселок Клязьма, где поселилась московская промышленная элита и профессура. Клязьминская образцовая усадьба прекратила свое существование. Землю образцовой усадьбы на берегу Клязьмы, прозванную «Дубки», купили братья Абрикосовы. Это место до сих пор называют Абрикосовским парком[28].

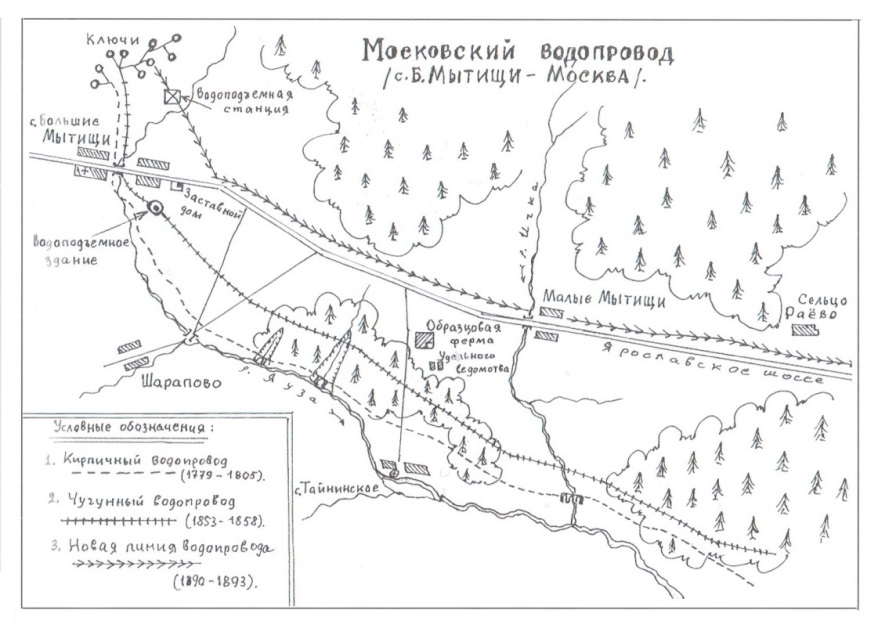

| 13. Схема трех линий водопровода с указанием Образцовой фермы удельного ведомства. Источник. Князев Ю.А. Прошлое земли Мытищинской. Трилогия: Селения-События-Судьбы. Часть III . М.: г. Мытищи. 2011. С. 87. |

Другому поселению – Тайнинской образцовой усадьбе – уездные власти отвели землю на 13 версте от Москвы, на левой стороне Ярославского шоссе, рядом с рекой Ичкой – притоком Яузы. Ее положение было обозначено столбом у ворот с надписью «Образцовая ферма удельного ведомства».

Другому поселению – Тайнинской образцовой усадьбе – уездные власти отвели землю на 13 версте от Москвы, на левой стороне Ярославского шоссе, рядом с рекой Ичкой – притоком Яузы. Ее положение было обозначено столбом у ворот с надписью «Образцовая ферма удельного ведомства».

Тайнинская усадьба занимала, по 10 переписи 1859 года, 25 десятин 1.675 саженей земли, на которой были выстроены избы и сараи. Крестьяне держали лошадей, коров и коз. Свободные от леса участки земли около речки Ички засевали рожью и овсом с викой для корма скота.

Ферму обслуживало шесть душ мужского пола. Известны некоторые фамилии крестьян усадьбы – это Жуковы, Кургановы, Садовниковы.

По реформе с каждой крестьянской души мужского пола назначался выкуп в размере 4 рубля 0,5 копеек, а со всех шести душ 24 рубля 3 копейки в год. Первые два года оплата должна была поступать в удельное ведомство, а затем в течение 49 лет в государственную казну[29]. Выкуп, растянутый почти на полвека, крестьяне усадьбы выплатили сразу задолго до Столыпинской реформы, отменившей эти поборы.

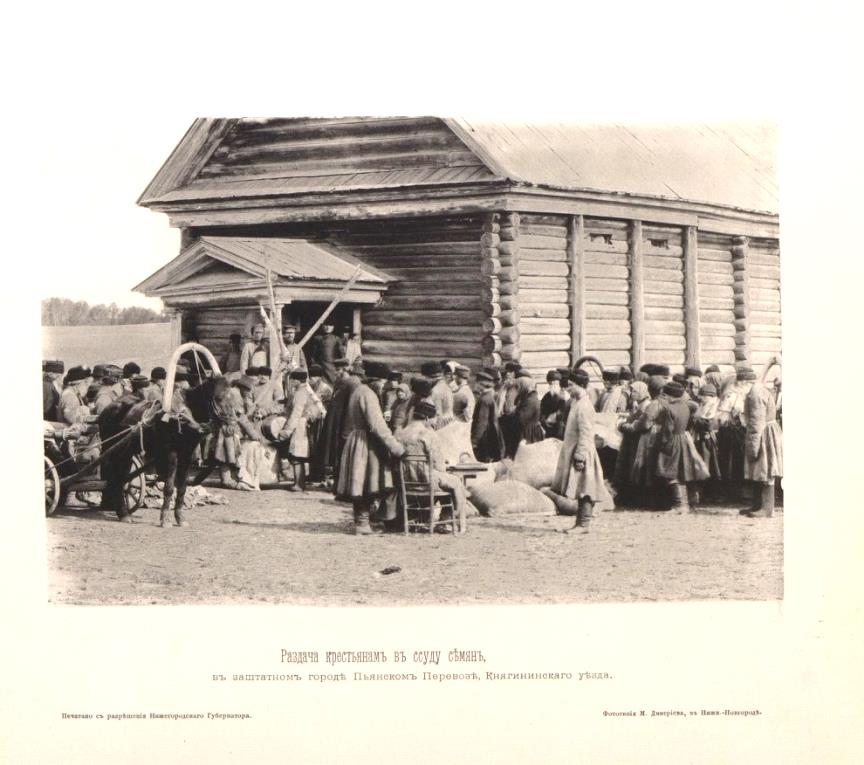

Несмотря на использование прогрессивных технологий в хозяйственной деятельности, с 1869 по 1876 гг. из-за неблагоприятных погодных условий Тайнинская образцовая усадьба имела большие недоимки по озимым и яровым культурам, взятым по потребности из запасного общественного хлебного магазина в Б. Мытищах. За ней числилась задолженность в 20 четвертей озимых и 9 четвертей яровых.

Не исключено, что такая ситуация сложилась в связи с общим положением с долгами по ссуде зерна в Большемытищинском общественном хлебном магазине. Все семь прикрепленных к нему сельских обществ имели недоимки, и крестьянам Тайнинской усадьбы с агрономическими знаниями не хотелось выделяться на этом фоне.

Не исключено, что такая ситуация сложилась в связи с общим положением с долгами по ссуде зерна в Большемытищинском общественном хлебном магазине. Все семь прикрепленных к нему сельских обществ имели недоимки, и крестьянам Тайнинской усадьбы с агрономическими знаниями не хотелось выделяться на этом фоне.

| 14. Раздача крестьянам в ссуду семян. М.П. Дмитриев. Альбом «Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии». 1893 г. Источник. Царская Россия глазами Максима Дмитриева https://fishki.net/2937255-carskaja-rossija-glazami-maksima-dmitrieva.html/gallery-6514560/ |

После появления в усадьбе в 1873 году собственного запасного хлебного магазина, выделенного из Большемытищинского, удалось в короткий срок погасить задолженность и наполнить закрома. Прошло три года, и Удельное управление при проверке запасов хлеба 1 января 1877 года отметило в нем наличие зерна, соответствовавшего установленной норме хранения: 6 четвертей озимых и 3 четвертей яровых (по одной четверти озимых и ½ четверти яровых на каждую душу). Остальные шесть сельских магазинов Большемытищинского куста так и не вылезли из долговой ямы[30].

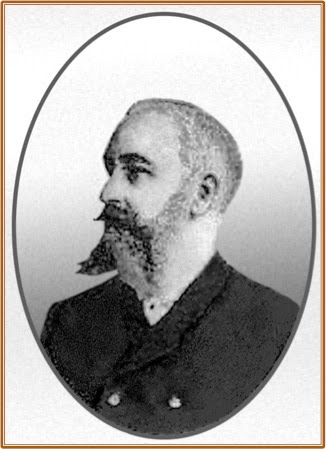

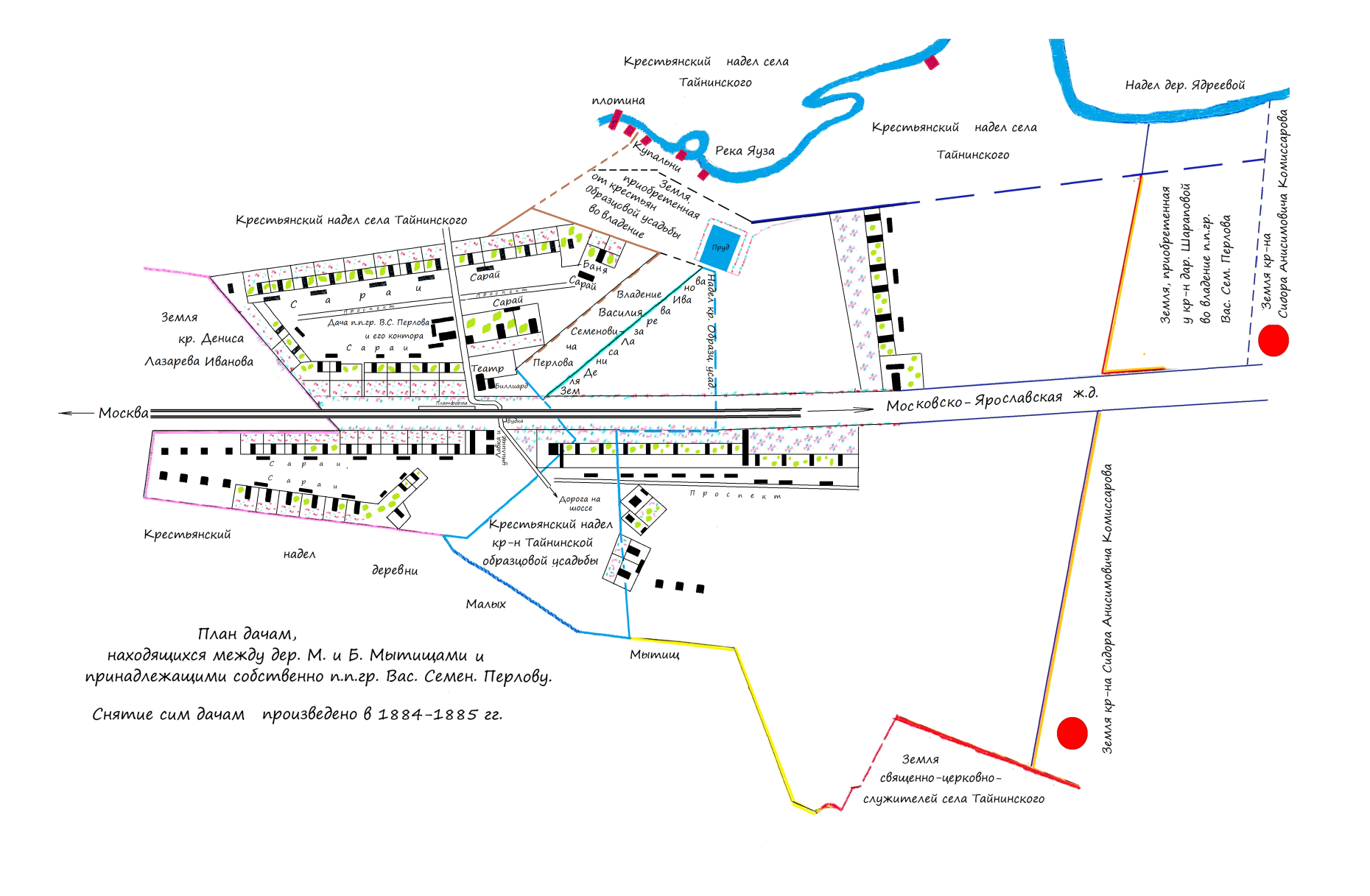

В 70-е годы рядом с Тайнинской образцовой усадьбой появился новый собственник. 20 января 1871 года Василий Семенович Перлов заключил договор с удельным округом на аренду 73 десятин 879¾ кв. саж. оброчной статьи № 206 2-го Измайловского имения Московской губернии и уезда (так сложно называли эти земли удельного ведомства. — Прим автора) с разрешением построить дачный поселок. В 1878 и 1879 годах он прикупил более 16 десятин по соседству с образцовой усадьбой, где и развернул дальнейшее строительство[31].

| 15. Василий Семенович Перлов (1842-1892). Фотография из открытых источников |

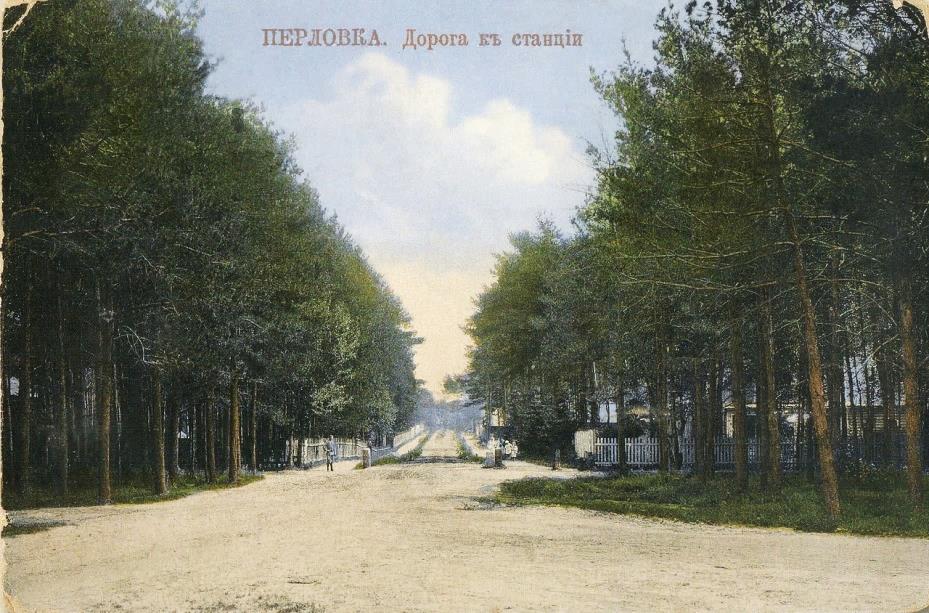

После прокладки в 1862 году железной дороги из Москвы в Сергиев Посад местность начала интенсивно развиваться. Справочники сообщали: «При выезде из Москвы … в молодом сосновом лесу, принадлежащем Василию Сем. Перлову, выстроено им множество дач, насчитывают более семидесяти; весь лесопарк изрезан дорожками, утрамбованными красным песком, по которым можно гулять даже в сырую погоду, вскоре после дождя.

После прокладки в 1862 году железной дороги из Москвы в Сергиев Посад местность начала интенсивно развиваться. Справочники сообщали: «При выезде из Москвы … в молодом сосновом лесу, принадлежащем Василию Сем. Перлову, выстроено им множество дач, насчитывают более семидесяти; весь лесопарк изрезан дорожками, утрамбованными красным песком, по которым можно гулять даже в сырую погоду, вскоре после дождя.

По окраинам дач протекает река Яуза, с устроенными на ней купальнями. Близость Москвы (17 верст), удобство сообщения с ней, здоровый свежий воздух, песчаная — сухая почва и устройство дач со всеми приспособлениями к летней жизни, привлекают сюда москвичей, которые так полюбили эту местность, что каждое лето все дачи бывают переполнены жителями, а угодливый хозяин для развлечения своих жильцов приглашает музыку, которая играет в Перловке два раза в неделю»[32].

| 16. Перловка. Дорога к станции. Клычникова М.А., Мелентьев Г.Ф. Мытищи и окрестности. Мытищинская волость на рубеже XIX – XX веков. Альбом открытых писем и почтовых карточек с необходимыми прибавлениями и разъяснениями о быте и нравах дачных обывателей. Мытищи, 2007. Из фондов Мытищинского историко-художественного музея |

«В общей сложности Перловыми было построено 83 дачи …, контора и училище с лавкой, пять оранжерей и грунтовый сарай. Дачи были самые разные: одно- и двухэтажные, с мезонином или светелкой, с пристройками и без. Это был весьма престижный дачный поселок, где были созданы все удобства для летнего неторопливого отдыха: купальни на реке Яузе, лодочная станция, летний театр с парком, дачи в лесу на почтительном расстоянии друг от друга. Аптека, продуктовые ларьки, почта, телефон и телеграф также появились в поселке.

Спектакли, танцы, музыка — все для дачников!»[33].

Спектакли, танцы, музыка — все для дачников!»[33].

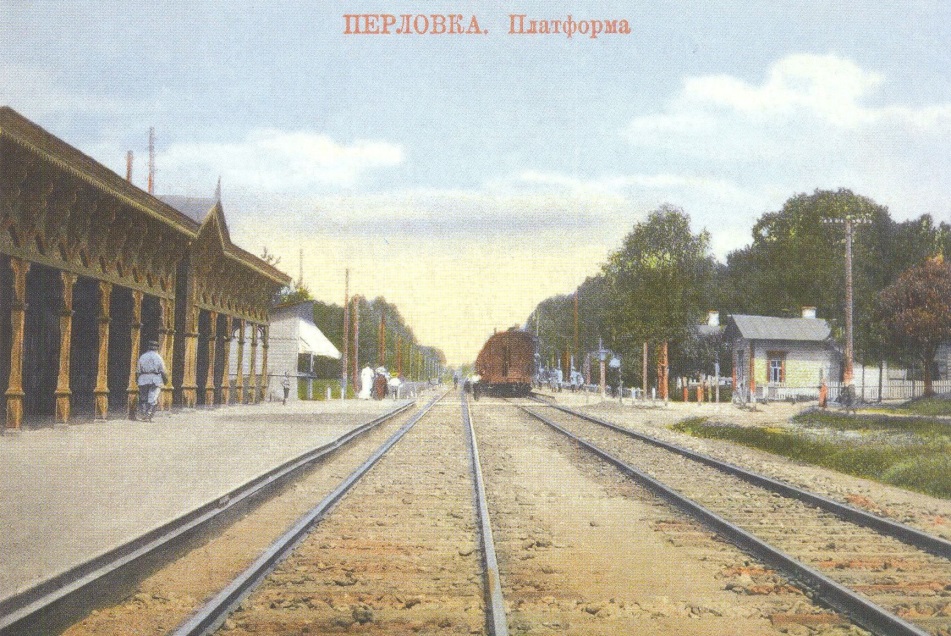

| 17. Платформа Перловка. Клычникова М.А., Мелентьев Г.Ф. Мытищи и окрестности. Мытищинская волость на рубеже XIX – XX веков. Альбом открытых писем и почтовых карточек с необходимыми прибавлениями и разъяснениями о быте и нравах дачных обывателей. Мытищи, 2007. |

Наследники В.С. Перлова в 1896 году получили у Саввы Ивановича Мамонтова, главного акционера и председателя правления Северной железной дороги, разрешение на остановку здесь пассажирских поездов.

Тайнинская образцовая усадьба оказалась расположенной в ¼ верстах от станции.

Естественно, для состоятельных Перловых земли образцовой усадьбы представляли живой интерес. Нуждаясь в средствах, усадебные крестьяне, освобожденные от выкупных платежей, стали распродавать земли, которыми их наделили по Уставной грамоте после крестьянской реформы[34].

Шло время, менялся состав семьей. Женщины, оставшись без мужчин, стали испытывать серьезные трудности, что заставило их решиться на продажу земли. Крестьянки Авдотья Степановна и Мария Родионовна Жуковы 3 мая 1878 года продали В.С. Перлову шесть десятин земли с левой стороны железной дороги от Москвы по соседству с крестьянским наделом села Тайнинского, рекой Яузой, землями крестьянина Горбачева и Мытищинского водопровода.

18 мая 1879 года крестьянка Анна Семеновна Курганская рассталась в пользу В.С. Перлова с участком в 6 десятин 1.028 саж. с правой стороны железной дороги от Москвы. Земля находилась в окружении владений Дениса Иванова, общества Московско-Ярославской железной дороги и бывших владений Садовниковых, ранее приобретенных Перловым[35].

| 18. План дачам, находящимся между дер. М. и Б. Мытищами и принадлежащими собственно В.С. Перлову. 1884-1885 гг. (Ф. 364. Оп. 21. Д. 324). Графическая рекогструкция автора |

Во временном промежутке с 1891 по 1893 годы Перловы увеличили свои владения на 7 десятин 1.675 саженей (1 дес.=1,0925 га), сторговавшись с крестьянами Тайнинской образцовой усадьбы[36].

1.957 кв. саженей (1 десятина=2400 кв. саж.) земли усадебные крестьяне 25 ноября 1893 года реализовали Николаю Семеновичу Перлову. Участок лежал по левую сторону Ярославской железной дорогой, и его окружали земли Дениса Иванова, крестьян села Тайнинского и удельного ведомства.

По купчей, утвержденной 14 декабря 1900 года, еще один участок размером две десятины, именуемый Марьина Перловка, Н.С. Перлов приобрел у Николая, Михаила и Павла Садовниковых, крестьян образцовой усадьбы. Земля лежала с правой стороны от железной дороги. Ее границы проходили по земле удельного ведомства, резерву Московско-Ярославской железной дороги, по земле надела крестьян деревни Малых Мытищ и крестьянскому наделу, оставшемуся во владении Солодовниковых[37].

| 19. План дачной местности Перловка. 1903 г. Источник. Маношкина Г.И. Судьба дачных поселков купцов Перловых. Королев. 2014. С. 61. |

Установлено, что с 1878 по 1900 гг. крестьяне пустили в продажу 25 десятин 660 кв. саж. земли, и Тайнинская образцовая усадьба прекратила свое существование[38]. На плане дачной местности Перловка 1903 года достаточно подробно обозначено окружение поселка – лес, поле, дачи Иванова. Соседняя Тайнинская образцовая усадьба исчезла из документации, на чертеже она не обозначена[39].

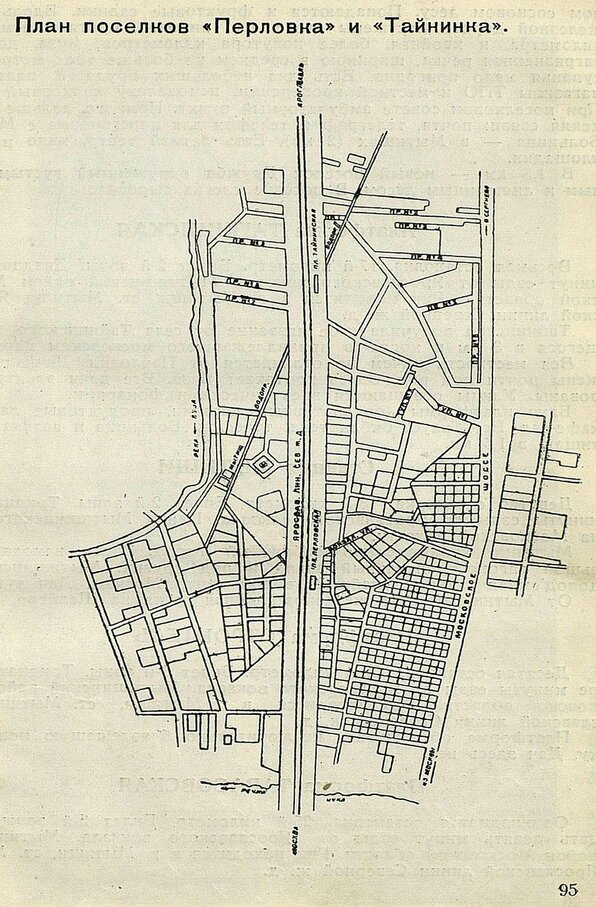

Через три десятка лет, в 1935 году, карта зафиксировала плотную застройку территории бывшей Тайнинской образцовой усадьбы[40].

Через три десятка лет, в 1935 году, карта зафиксировала плотную застройку территории бывшей Тайнинской образцовой усадьбы[40].

Клязьминская и Тайнинская образцовые усадьбы просуществовали около полувека. Пример двух образцовых усадеб в России показал, что попытка создания новых крестьянских усадеб с передовыми методами ведения сельского хозяйства оказалась безуспешной. Учреждение образцовых усадеб не принесло никакой пользы «по распространению между крестьянами лучшего способа хозяйствования»[41], а в крестьянской среде сочли все эти новшества бесполезными.

| 20. План поселков Тайнинка и Перловка. Дачи и окрестности Москвы. Справочник-путеводитель составлен П.А. Португаловым и В.А. Длугачем. М.,. 1935 г. |

Тому способствовало несколько причин. С первых дней жизни на новом месте крестьянин хозяйствовал на арендованной земле, собственной усадьбы никто из воспитанников учебных ферм так и не получил. Усадебник нес двойные повинности, он должен был платить налоги, как за аренду усадьбы, так и различные денежные сборы по прежнему месту жительства.

Еще одна причина состояла в том, что в 60-е годы началась реорганизация системы сельскохозяйственного обучения[42]. Согласно циркуляру Министерства госимуществ от 25 января 1864 года воспитанникам, прошедшим обучение на учебных фермах, были отменены ссуды на сельскохозяйственное обзаведение, что резко снизило привлекательность образцовых усадеб для крестьян.

И самое главное. Выпускники учебных ферм оказались «чужими среди своих». Сельские общества не готовы были принять их в свою среду, не спешили перенимать прогрессивные методы ведения хозяйства[43].

[1] История Отечества. Энциклопедический словарь. М., 1999. С. 242.

[2] Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 1837-1941 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://nauka.club/istoriya/reforma-upravleniya-krestyanami.html (дата обращения 7.02.2022).

[3] Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 1837-1941 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://nauka.club/istoriya/reforma-upravleniya-krestyanami.html (дата обращения 7.02.2022).

[4] Граф Киселёв – отец русской картошки // Православие и мир [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/graf-kiselyov-otets-russkoy-kartoshki/ (дата обращения 30.01.2022).

[5] Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 15. СПб. 1895. С. 154-155.

[6] Асрутдинова Р.А., Белов С.Г. Северо-восточная Казанская учебная ферма. История создания и деятельность // Сборник статей итоговой научно-практической конференции (г. Казань, 24-25 июня 2012 г.) Казань-2012.

[7] Полное собрание законов Российской империи. Т. 16. Ст. 14585. С. 407.

[8] Белов А. По следам легенд. Люберцы. 1990 г.

[9] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп.1. Д. 1566. Л. 1-2.

[10] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[11] Белов А. По следам легенд. Люберцы. 1990 г.

[12] Полное собрание законов Российской империи. Т. 16. Ст. 14585. С. 410.

[13] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп.1. Д. 1566. Л. 1-5 об. Л. 8.

[14] Белов А. По следам легенд. Люберцы. 1990 г.

[15] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп.1. Д. 1043. Л. 5. Л. 13. Л. 16.-29. Л. 33-34.

[16] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[17] Описание Московского уезда с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. Составлено исправником Московского уезда В.П. Афанасьевым. М., 1884. С. 40.

[18] Асрутдинова Р.А., Белов С.Г. Северо-восточная Казанская учебная ферма. История создания и деятельность // Сборник статей итоговой научно-практической конференции (г. Казань, 24-25 июня 2012 г.) Казань-2012.

[19] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[20] Князев Ю. А. Прошлое земли мытищинской. М., 2001. С. 167.

[21] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[22] Описание Московского уезда с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. Составлено исправником Московского уезда В.П. Афанасьевым. М., 1884. С. 40.

[23] Князев Ю. А. Прошлое земли мытищинской. М., 2001. С. 167.

[24] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[25] Аврорин А.В. Памятная книга Московской губернии. М., 1899. С. 472.

[26] Капустина В.А. Клязьма. История. Воспоминания. М., 2003.

[27] Аграрная реформа Столыпин: кратко об изменении России [Электронный ресурс]. URL: https://istoriarusi.ru/imper/agrarnaja-reforma-stolypina-kratko.html (дата обращения 11.02.2022).

[28] Дачи и окрестности Москвы. Справочник-путеводитель составлен П.А. Португаловым и В.А. Длугачем.

Московский рабочий. 1935. С. 99.

[29] Князев Ю.А. Прошлое земли Мытищинской. Трилогия: Селения-События-Судьбы. Часть III. М.: г. Мытищи. 2011. С.90- 91.

[30] ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1183. Л.36 об.–37. Л. 40 об.–41. Л. 45 об.–46. Л. 55 об. Л. 57 об.-58. Производство Московской уездной земской управы. Дело о состоянии хлебных запасов в общественных магазинах Мытищинской волости. 1869–1876 гг.

[31] Маношкина Г.И. Судьба дачных поселков купцов Перловых. Королев. 2014. С. 41.

[32] Окрестности Москвы по Ярославской железной дороге. Из путеводителя по окрестностям Москвы и указателя их достопримечательностей, составленного М.П. Захаровым. М., 1887.

[33] Маношкина Г.И. Два посёлка Перловых // Калининградская правда. №73, 6 июля 2013 г.

[34] ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 364. Оп. 21. Д. 324. План дачам, находящимся между дер. М. и Б. Мытищами и принадлежащими собственно В.С. Перлову. 1884-1885 гг.

[35] Маношкина Г.И. Судьба дачных поселков купцов Перловых. Королев. 2014. С. 41.

[36] Старые Мытищи. Забытые имена. Купцы Агеевы [Электронный ресурс]. URL: https://elkoziorov.livejournal.com/23953.html (дата обращения 810.2021).

[37] Маношкина Г.И. Судьба дачных поселков купцов Перловых. Королев. 2014. С. 41.

[38] Князев Ю.А. Прошлое земли Мытищинской. Трилогия: Селения-События-Судьбы. Часть III. М.: г. Мытищи. 2011. С. 91.

[39] Маношкина Г.И. Дачный поселок Перловка - История Королева [Электронный ресурс]. URL: https://historykorolev.ru/archives/520 (дата обращения 10.01.2022).

[40] Дачи и окрестности Москвы. Справочник-путеводитель составлен П.А. Португаловым и В.А. Длугачем.

Московский рабочий. 1935 г. С. 95.

[41] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп.1. Д. 1566. Л. 1-5 об. Л. 93, 101.

[42] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1320. Л. 15. Л. 16. Л. 37-38 об.

[43] Государственный архив Орловской области. Ф. 82. Оп.1. Д. 1043. Л. 5, 13, 16-29, 33-34.