2. Геологическое строение района работ

В геологическом строении района преобладающее положение занимают осадочные, вулканогенно-осадочные образования, меньшее распространение имеют метаморфические породы и рыхлые четвертичные отложения (лист 1).

Стратиграфический разрез района представляется в следующем виде:

- Силурийская система. Кулиндинская свита (S?kl);

- Девонская система. Нижне-верхний отдел. Макаровская свита (D2-3mak);

- Юрская система. Верхний отдел. Шадоронская серия (J3sd3-6)

- Юрская система. Нижний отдел. Усть-Карская свита (J3Cr1us)

Четвертичная система

-Средний отдел. Верхнечетвертичные отложения (Q Ⅱ-Ⅲ)

- Современные отложения (Q Ⅳ)

Интрузивные комплексы:

-Мелко, средне, крупнозернистые порфировидные, порфиробластические биотитовые граниты

-Диориты, кварцевые диориты, гранодиориты

2.1 Стратиграфия

Метаморфические породы нижнего палеозоя имеют в районе ограниченное распространение. Ими сложены небольшие остатки кровли среди прорывающих их ундинского и борщовочного интрузивов на водоразделах падей Казакова, Буянова, Вьюшкова. С большинством осадочных свит района породы кулидинской свиты имеют тектонические контакты, лишь на правом водоразделе пади Вьюшкова на породах описываемого комплекса трансгрессивно залегают дресвянники шадоронской серии.

Силурийская система. Кулиндинская свита (S?kl). Для пород кулиндинской свиты характерна значительная пестрота петрографического состава. Представлены они кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами, амфиболитами, известняками.

Сильная дислоцированность толщи, отсутствие четких маркирующих гори-

зонтов, значительная степень метаморфизма пород, а также большое количество мелких тектонических нарушений затрудняют составление подробных стратиграфических разрезов и детальное расчленение толщи.

Нижне-верхний отдел. Макаровская свита (D2-3mak). Низы разреза сложены переслаивающимися кристаллическими сланцами, гнейсами и кварцитами, для средней и верхней части разреза характерно преобладание в составе пород кристаллических сланцев и гнейсов с прослоями и маломощными линзами амфиболитов и известняков макаровской свиты.

Юрская система. Верхний отдел. Шадоронская серия (J3sd3-6)

Верхний отдел юрской системы представлен образованиями вулконогенноосадочного комплекса, объединенными в шадоронскую серию. Породы этой серии распространены в центральной и юго-восточной части района, где они слагают синклинальную структуру, протягиваются в северо-восточном направлении. Породы шадоронской серии имеют с более древними образованиями тектонические контакты, кое-где несогласно залегают на гранитоидах каменноугольной интрузии. Для пород шадоронской серии характерна пестрота петрографического состава и частая фациальная изменчивость отдельных литологических разностей. По литологическому составу в составе шадоронской серии выделяются две толщи:

- верхняя туфогенно-осадочная (J3sd5-6);

- средняя эффузивная (J3sd3-4);

- верхняя туфогенно-осадочная толща (J3sd5).

Характеризуется пестрым литологическим составом и преобладанием в низах толщи тофоконгломератов, туфобрекчий, а в верхах – туфопесчанников, туфов.

Описываемая толща в районе работ отмечается на правобережье реки Талангуй и на водоразделах верховьев пади Такша. В южной части района отложения толщи слагают крылья антиклинальной складки. Залегают они на подстилающей их толще порфиритов без видимого несогласия. У горы Луковой толща туфоконгломератов, туфобрекчий имеет тектонический контакт с отложениями усть-карской свиты. По правобережью реки Талангуй толща представлена валунно-галечными конгломератами с линзами туфопесчанников и туфов. В юго-восточной части района преобладанием пользуются туфобрекчии и туфопесчаники, порфириты и туфы образуют редкие прослои. Несколько иной характер разреза в вершине пади Такша. Нижняя его часть представлена перемежающимися грубозернистыми туфопесчаниками дресвянистого облика, содержащими прослои туфов и туфогравелитов. В верхах разреза преобладающее положение занимают туфоконгломераты, туфоконглобрекчии. Порфириты образуют редкие прослои, представлены они андезитовыми порфиритами.

Общая мощность описываемой толщи от 100 до 150 м.

Возрастная датировка толщи устанавливается по несогласному налеганию аналогичных образований на свиту верхнегазимурских конгломератов средней юры по левобережью реки Унды по падям Дилгер, Пронькина.

Верхняя толща туфопесчаников и туфоконгломератов (J3sd6)

Отложения этой толщи распространены по правобережью р. Унды от пади Маргагониха до пади Колобова и на водоразделе падей Куникан-Жидка. Породы описываемой толщи имеют тектонические контакты с отложениями усть-карской свиты на водоразделе падей Куникан-Жидка и вулканогенно-осадочными образованиями верхней юры по левому борту реки Казакова. Комплекс этих пород представлен разнозернистыми пестроцветными туфопесчанниками с подчиненным количеством туфов и туфоконгломератов в виде прослоев и линз. Для толщи характерен однообразный литологический состав пород, слагающих толщу, отсутствие в ней четко выраженных маркирующих горизонтов, раздробленность на ряд мелких блоков. Общая мощность отложений толщи в разных блоках различна.

В районе устья реки Казаково мощность толщи от 100 до 120 м, в районе горы Березовой от 200 м.

Возрастная датировка описываемой толщи основана на находках фауны в устье пади Маргагониха и в северо-восточной части горы Березовая, которая характерна для континентальных отложений верхов верхней юры.

Средняя эффузивная толща (J3sd3-4)

Отложения этой толщи на территории района пользуются небольшим распространением. Они отмечаются преимущественно в южной части площади на водоразделе речек Талангуй-Егье, а также по правобережью речки Казакова и на водоразделе речек Казакова-Буянова. От пород нижней толщи кулиндинской и усть-карской свит эффузивные образования отделены тектоническими нарушениями, а с нижележащими отложениями верхней юры они имеют согласный стратиграфический контакт.

Наибольшее развитие среди этих отложений имеют туфоконгломераты, туфобрекчии. Несколько подчиненное положение занимают туфы, туфопесчанники и порфириты. Несмотря на резкую фациальную изменчивость пород этой толщи, отмечается приуроченность к низам пачки порфиритов, а к верхам – пирокластических образований. Такое соотношение пород удается наблюдать в южной части района по левому разлому пади Жердиной. Туфоконгломераты и туфопесчаники, слагающие верха, имеют более широкое распространение. Туфоконгломераты содержат значительную примесь терригенного материала, представленного различными по окатанности обломками порфиритов, гранитоидов.

В низах разреза среди туфобрекчий отмечаются прослои тонкозернистых алевролитов с обилием отпечатков растительных остатков.

Ориентировочная мощность отложений около 500 м.

Толща порфиритовых брекчий (J3sd4).

Стратиграфически выше нижней толщи эффузивно-осадочных образований залегает толща порфиритов. Она отмечается только в южной части района в виде неширокой полосы северо-восточного простирания от устья пади Шаманской по левому водаразделу пади Лучинной до вершины пади Савина и далее по правому водоразделу пади Сенной на правый борт р. Егье, где они слагают северные и южные крылья антиклинальной складки верхнеюрских образований. Залегает она на вулканогенно-осадочных образованиях нижней толщи тофоконгломератов и туфобрекчий без видимого несогласия. Описываемый комплекс характеризуется преобладанием в его составе порфиритов. Туфы, туфопесчаники, туфобрекчии и порфиритовые брекчии пользуются подчиненным развитием и отмечаются в виде маломощных линз. Наличие в толще прослоев и линз туфогенных пород указывают на неоднократность излияния лав порфиритов. Залегают они в виде покровов мощностью от 10 м до 100 м. Сложены покровы андезитовыми, пироксен-плагноклазовыми порфиритами и порфиритовыми лавобрекчиями. Преобладание порфиритов в составе пород отмечается почти повсеместно. Только на водоразделе пади отмечается постепенное уменьшение роли порфиритов в составе толщи и замещение их порфиритовыми брекчиями.

Мощность толщи от 250 до 300 м.

Юрская система. Нижний отдел. Усть-Карская свита (J3Cr1us)

В районе сел Жидка и Усть-Егье они отмечаются в виде небольших полей на обе стороны долины реки Унды. Залегает конгломератопесчаниковая толща на песчано-алевролитовой толще усть-карской свиты без видимого несогласия.

Литологический состав толщи характеризуется разнообразием пород, слагающих её. Широким развитием пользуются конгломераты, гравелиты, песчаники, туфопесчаники, алевролиты. Для толщи характерна частая фациальная изменчивость состава толщи по простиранию, отсутствие закономерностей в переслаивании слагающих толщу пород, обилие фауны.

Мощность этой толщи 800 м. Возраст на основании находок фауны устанавливается как нижний мел – верхняя юра.

Толща часто перемежающихся песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями пепловых туфов пользуется сравнительно небольшим площадным распространением по правобережью пади Савина, на водоразделе падей Куникан-Жидка, по левобережью пади Жидка. Преобладающее значение среди отложений толщи имеют тонко-мелкозернистые песчаники, алевролиты и аргиллиты с прослоями пепловых туфов.

Характерным для толщи являются тонкая и частая перемещаемость слагающих ее пород, постоянство литологического состава, наличие туфов. Породы толщи залегают согласно и стратиграфически выше песчано-конгломератовой толщи, характеризуются присутствием фауны. Наличие пород этой толщи в поблочной части лукинских конгломератов указывает на залегание их стратиграфически выше, что позволило относить описываемою толщу к верхней юре – нижнему мелу.

Общая мощность толщи составляет от 500 до 560 м.

Четвертичные отложения.

Распространены в районе широко и приурочены к долинам речек и падей, к склонам и поверхностям водоразделов. Среди них выделяются разновозрастные аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, пролювиально-делювиальные и элювиальные образования.

В возрастном отношении среди четвертичных отложений выделяются среднечетвертичные и современные отложения.

Среднечетвертичные образования (QII-III)

Отложения среднечетвертичного возраста залегают на образованиях «серой толщи», слагая высокие надпойменные террасы р. Унды. Они установлены в от 40 до 60 метровых террасах на левом берегу р. Унды в устьевой части реки Талангуй, на террасоувале между падями Вьюшково и Сухая Колобова, на правом берегу р.Унды в устье пади Буянова и на право бережной террасе р. Вьюшкова.

Мощность отложений составляет от 2 до 5 м, редко от 7 до 10 м. Литологический состав отложений однообразный, преобладают песчано-гравийные, галечно-гравийные образования желтовато-серого и бурового цвета. Отмечается горизонтальная слоистость. Возраст толщи определен по данным анализа пыльцевого спектра.

Современные отложения (QIV)

К этим отложениям в районе отнесены аллювиальные образования, слагающие пойму и русла р. Унды, Талангуя и их боковых притоков. Отложения хорошо отсортированы. Представлены они, в основном, песчано-глинистым, песчано-галечниковым и галечниковым материалом желто-бурого цвета. Современные отложения пойм р. Унды, Казаково, Вьюшкова на значительных участках золотоносны. Золотоносность концентрируется в нижней части слоя описываемых отложений.

Средняя мощность толщи составляет от 4 до 7 м.

Четвертичные аллювиальные и пролювиально-делювиальные образования распространены в пределах района по водораздельным пространствам, склонам водоразделов и бортам долин. Представлены они щебнем и дресвой коренных пород, иногда со значительной примесью глинистого или песчанистого материала.

2.2 Магматизм

Ундинской интрузивный комплекс

Отмечаются только в северо-западной части района, где они совместно с метаморфическими образованиями кулиндинской свиты, слагают северо-западный борт Ундино-Даинской депрессии. Представлены они гранитами и гранодиоритами третьей интрузивной фазы и их переходными разновидностями, слагающими три разрозненных массива, наиболее крупный из которых расположен на водоразделе речек Казаково, Вьюшкова, Балахня.

С севера он ограничен крупным региональным разломом. Значительно меньшие по размерам два массива отмечаются на водоразделе падей Казакова-Буянова. Залегают они среди метаморфических образований кулиндинской свиты и только в юго-восточной части к ним примыкают дресвянно-конгломератовые отложения верхнеюрского возраста.

С породами кулиндинской свиты гранитоиды имеют активные контакты. Приконтактовые изменения во вмещающих породах отмечаются в образовании зон инъекционных гнейсов и ороговикования.

Мощность зон инъекционных гнейсов непостоянна, иногда достигает от 10 до 15 м.

Среди пород ундинской интрузии, как уже отмечалось, преобладающим развитием пользуются граниты и гранодиориты. Меньшее распространение имеют диориты и кварцевые диориты. Породы характеризуются мелко-среднезернистым сложением, темно серой или серой окраской, массивной, реже гнейсовидной структурой. Граниты, гранодиориты, кварцевые диориты связаны между собой постепенными переходами на небольших интервалах. Для всех разновидностей гранитоидов характерен процесс хлоритизации биотита и слабый катаклаз.

Дайковый комплекс ундинской интрузии предоставлен пегматитами и лейкократовыми гранитами. Дайки обычно небольшой протяженности и от 1 до 2 м. мощностью. Для дайкового комплекса характерно северо-восточное и близмеридиональное простирание. Дайки пегматитов встречаются редко. Представлены они крупнозернистыми массивными кварцево-полевошпатовыми разностями. Дайки лейкократовых гранитов отмечаются как среди вмещающих пород, так и среди гранитоидов.

Возраст ундинского комплекса установлен в пределах нижний карбон-нижняя пермь, по аналогии с соседними районами.

Борщовочный интрузивный комплекс

Представлен гранитоидами, которые встречаются в вершинах падей Кабанья, Вьюшкова, Казакова. Эта площадь охватывает юго-восточную часть борщовочного интрузива, прослеживающегося от р. Онон на западе до р. Куенги – на востоке. Гранитоиды борщовочного интрузива контактируют в пределах района с ундинской интрузией вдоль борщовочного нарушения. Борщовочный интрузив является антиклиналь-плутоном, внутреннее строение которого осложнено многократными внедрениями дополнительных порций магматического расплава и интенсивной тектонической деятельностью.

В составе интрузии выделяется ряд фаз, характеризующихся наличием массы фациальных разновидностей. Основной фон составляют мелко-среднезернистые биотитовые и лейкократовые граниты. Небольшим развитием пользуются порфировидные и порфиробластовые граниты. Завершающим этапом формирования борщовочной интрузии является внедрение пегматоидных гранитов и пегматитов, которые встречаются в поле среднезернистых биотитовых гранитов в виде даек, мелких жил. Характерной особенностью пегматоидных гранитов является отсутствие в них катаклаза и разгнейсованности, при наличии в других разновидностях гранитов борщовочной интрузии резко выраженной давленности, катаклаза и милонитизации.

2.3 Тектоника

В районе работ широкого развиты впадины верхнемезозойского возраста, наполненных отложениями верхней юры и нижнего мела. Наиболее крупными тектоническими структурами, отмеченными в районе, являются Ундино-Даинская депрессионная котловина и часть борщовочного антиклинория. Формирование тектонических структур района проходило в течение длительного периода, для которого характерно проявление нескольких этапов тектонической и магматической деятельности, определяющих в конечном итоге современный тектонический облик района.

Наиболее древними образованиями района, пользующимися малым площадным развитием, являются кристаллические сланцы, гнейсы, известняки кулиндинской свиты, прерываемые гранитоидами ундинской интрузии и встречающиеся в виде остатков кровли и ксенолитов среди интрузивных образований.

Они слагают юго-восточное крыло борщовочного антиклинория. Наиболее крупная антиклинальная структура среди этих отложений отмечается на водоразделе падей Буяново-Вьюшково. Накопление толщи проходило в типичных геосинклинальных условиях.

Дно морского бассейна испытывало периодические опускания и поднятия, что фиксируется по присутствию сланцев, известняков, песчаников, характеризующих прибрежные и более глубоководные осадки. Помимо колебательных движений в этот период интенсивно проявились орогенические движения, с которыми связаны наиболее ранние проявления магматизма.

В период тектогенеза отложения этой толщи подвергались сильной складчатости, сопровожденной внедрением интрузии ундинских гранитоидов.

С древнекиммерийской фазой связана активная магматическая деятельность, характеризующаяся внедрением в породы фундамента крупной интрузии борщовочных гранитоидов. Юго-восточный контакт интрузии контролируется региональным борщовочным разломом.

Период становления и консолидации интрузива сопровождается активной тектонической жизнью, с которой связаны крупно блоковые перемещения отдельных участков и образование депрессионных структур, явившихся на более молодых этапах развития региона областями аккумуляции.

В пределах района широким развитием пользуются вулканогенноосадочные образования верхней юры. Накопление осадков верхней юры проходит в изолированных котлованах в условиях активной тектонической и вулканической деятельности. Верхнеюрские вулканогенно-осадочные образования средней толщи заполняют Ундино-Даинскую депрессионную котловину, слагая синклинальную структуру, крылья которой сложены отложениями толщи верхней юры и усть-карской свиты.

В южной части района на водоразделе падей Талангуй-Такша вулканогенно-осадочные отложения верхней юры образуют антиклинальную структуру северо-восточного простирания. В контрольной части антиклинальной структуры обнажается нижняя толща верхней юры.

Верхняя структура верхнеюрской вулканогенной осадочной толщи значительно усложнена наличием разных нарушений. Верхнеюрские отложения в период Кимерийской складчатости были дислоцированы. Интенсивное проявление складчатости сопровождалось образованием ряда новых и подновлением части ранее заложившихся разломов и активной магматической деятельностью.

С комплексом малых интрузий этого периода магматизма связано киммерийское золотое оруденение. В средине мезозоя в крупном регионе начинает развиваться своеобразный процесс тектогенезиса, создающий в течении юры и мела серию линейных межгорных впадин и разделяющих их сводовых поднятий. Наиболее крупные тектонические нарушения приурочены к участкам сопряжения сводов и впадин.

Благодаря глыбовым вложениям верхнеюрская впадина оказывается разбитой на ряд приподнятых и опущенных блоков. В последних накапливаются отложения нижнего мела. Площади развития нижнемеловых отложений приурочены к участкам развития верхнеюрских образований.

Отложения нижнего мела в пределах Ундино-Даинской депрессии образуют крупную синклинальную структуру северо-восточного простирания. Значительно усложняют структуру нижнемеловых отложений разрывные тектонические нарушения, отмечающиеся в северо-западных и юго-восточных частях района.

На территории района выделяются несколько обособленных участков развития верхнеюрских-нижнемеловых отложений, относимых к усть-карской свите. В центральной части района они занимают значительную площадь, ограниченную с севера серией разломов, проходящих вдоль рч.Унды, а на юге трансгрессивно налегают на вулканогенно-осадочные породы верхней юры. Второй участок распространения усть-карской свиты расположен на междуречье р. Жидка-Куникан, где они образуют синклинальную складку шириной около 5 км. Третьим участком развития этих отложений является Лукинский грабен, ограниченный со всех сторон зонами тектонических нарушений.

Широким развитием в районе пользуются дизъюнктивные нарушения. Они имеют различную ориентировку, строение и противоположность. Наиболее крупными нарушениями в районе являются Борщовочный разлом и параллельные ему тектонические швы, ограничивающие с северо-запада Ундинско-Даинскую депрессию, Ундинский разлом, и региональное тектоническое нарушение, фиксируемое вдоль контакта пород шадаронской серии и усть-карской свиты на водоразделе рек, Талангуй-Егье-Унда.

Борщовочный разлом имеет северо-восточное простирание и хорошо выражен в рельефе на междуречьях падей Змеевка-Казаково-Вьюшково. Зона нарушения приурочена к контакту гранитоидов ундинского и борщовочного интрузивов. Вмещающие породы милонитизированы и катаклозированы. Мощность зоны от 150 до 200 м. Это нарушение представляет сбросо-сдвиг с пологим (300°) падением на юго-восток в сторону депрессии.

Вторая крупная зона, параллельная борщовочному разлому прослеживается

от пади Маргагониха на западе до пади Балахня на востоке, которая является одной из оперяющих структур Борщовочного разлома, сопрягающихся с ним. Характеризуемая зона является рудоконтролирующей на водоразделе падей Маргагониха-Казаково, Буянова-Вьюшкова, а на водоразделе падей Балахня – рудовмещающей для кварцево золоторудных жил Казаковского типа.

Одним из крупных дизъюнктивов в южной части района является зона тектонического нарушения, фиксируемая в междуречье падей Талангуй-Савина-Егье. Нарушение приурочено к контакту песчано-алевролитовых отложений нижнего мела и вулканогенно-осадочных образований верхней юры, имеет близширотное направление с пологими углами падения от 15° до 20° на север и северо-восток. Нарушение представлено серией зон дробления, каолинизации и окварцевания мощностью до 100 м и является рудовмещающим для ларамийской минерализации (пади Сенная, Лучинная, Савина).

Активные блоковые перемещения происходят в депрессивной котловине как в преднижнемеловое время, так и в период накопления нижнемеловых осадков и после него. Наиболее молодыми нарушениями района являются северо-западные, близмеридиональные и часть северо-восточных структур.

Крупные региональные структуры северо-восточного и близширотного направления контролируют размещение всех известных в районе рудопроявлений и месторождений золота и ртути.

2.4 Геологическое строение месторождения

Золотоносная россыпь Ундинский Луг (участок Ярки) была выявлена в 1966 г. Казаковской партией в результате проведения поисково-разведочных работ методом ударно-канатного бурения.

По результатам этих работ дана геологическая характеристика уч. Ярки.

Россыпь расположена в пойменной части р. Унды, вдоль ее правого борта выше устья руч. Казакова. Общая длина разведанного золотоносного участка составляет 2 км и примыкает к участку р. Ярки.

Средняя ширина россыпи 125 м.

В геологическом строении участка принимают участие туфогенно-осадочные и осадочные породы шадаронскойсерии усть-карской свиты, представленные в основном разнозернистыми туфопесчаниками с прослоями порфиритов, туфов и туфоконгломератов, разнозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов, разбитыми сетью тектонических нарушений северо-восточного и северо-западного направления.

Река Унда на этом участке имеют широкую, от 1400 до 1700 м, хорошо разработанную ящикообразную долину с асимметричными бортами. Правый борт крутой, местами скалистый, левый – выположенный, террасированный.

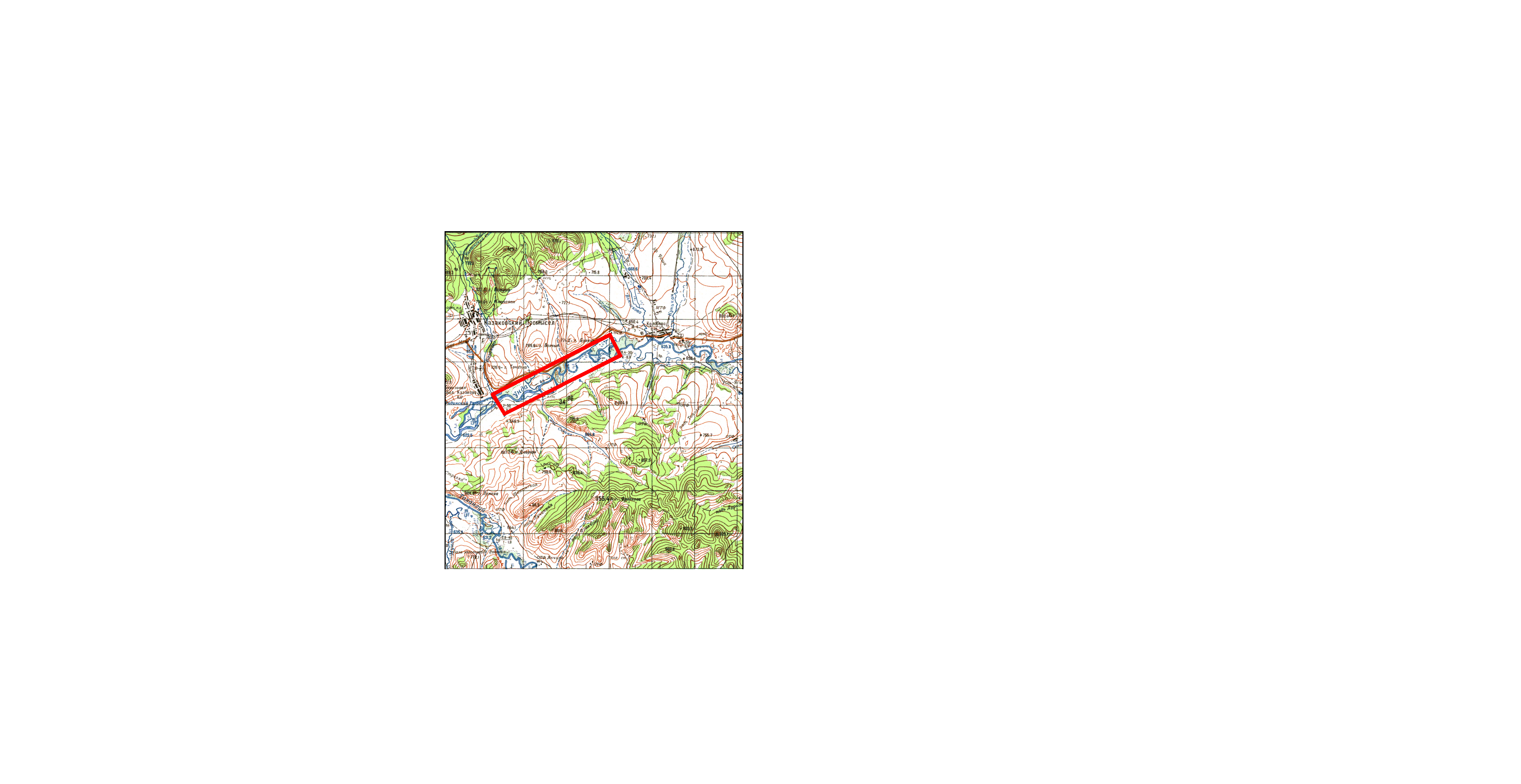

Пойма р. Унда сравнительно ровная, сухая, изрезана старицами и слабо меандрирующая современным руслом. Средняя ширина русла от 40 до 60 м, глубина вреза воды от 1,5 до 2,6 м. Средняя ширина водного потока в русле 35 м. Средняя глубина воды в русле 0,6 м, скорость течения колеблется от 0,3 до 1,5 м в секунду. Средний дебит воды в русле реки Унды в меженное время составляет от 0,5 м3 в секунду. В периоды весенних паводков и дождей количество протекаемой воды в русле увеличивается с 6 до 10 раз. На участке россыпи в паводковое время идет интенсивный размыв правобережной части русла. Высотные отметки поверхности поймы составляют в нижней части россыпи 622 м и в верхней 628 м. На рисунке 3 представлены контуры участка работ.

Рисунок 3 ‑ Обзорная схема участка работ

Специальных лабораторных исследований по вещественному составу и технологическим свойствам песков по россыпи Ундинский Луг (участок Ярки) не проводилось. Приведенные здесь сведения основываются на документации скважин ударно-механического бурения, полевых наблюдений и аналогий с другими россыпями.

По генезису россыпь является аллювиальной, долинной, инстративной, современной.

Отложения поймы имеют двухъярусное строение под современными аллювиальными отложениями залегают четвертичные галечники погребенной долины. Обогащение золотом происходило за счет разрушения и размыва золотосодержащих кварцевых жил Казаковского и Ключевского золоторудных месторождений, а так же зоны минерализации в плотике россыпи.

Золотоносные пески состоят из погребенных галечников. Основная часть золота (85%) находится в нижней части погребенных галечников и в приплотиковом слое дресвы и щебня элювия.

Мощность золотоносного слоя колеблется от 0,5 до 1,5 м.

Пески средней промывистости. В слое часто наблюдаются линзовидные прослои песка, с примазкой до 20% светло-серой, зеленой глины.

Коэффициент разрыхления пород определялся в полевых условиях из всех металогенических разностей пород по фактическому сечению выработки, величине уходки и объему извлеченной рыхлой породы. Было сделано 12 определений. Средний коэффициент разрыхления для отложений р. Унды составляет 1,33.

Определение намыва черных шлихов производилось в процессе промывки проб с каждого слоя рыхлых отложений. Величина намыва черного шлиха из слоя не превышает 320г/м3, от 50 до 90% черного шлиха составляет магнитная фракция, состоящая из магнетита, ильменита. Кроме этого в малых количествах присутствуют монацит, шеелит, касситерит, галенит. Ни один из перечисленных минералов не представляет практического интереса.

Продольный уклон плотика россыпи плавный и составляет в среднем 0,002 м на один погонный километр долины.

2.5 Состав и мощность рыхлых отложений

Аллювиальные отложения в районе месторождения представлены двумя различными по цвету и составу горизонтами песчано-галечных отложений. Сверху до глубины от 4,0 до 6,0 м на всю ширину пойменной части долины прослеживаются розовато-желтовато-бурого цвета слабоглинистые песчано-галечные современные отложения. Увеличение мощности этих отложений наблюдается от бортов к центральной части долины. В центре долины эти выносы залегают на «белесых» галечниках, а в прибортовых частях на коренном ложе долины. Иногда вдоль бортов в виде узкого шлейфа они перекрыты пролювиально-делювиальным материалом, а на участках, затронутых отработками, галечниками нижнего «белесого» горизонта.

Под современными отложениями залегают светло-серые «белесые», в основном кварцевого состава аллювиальные отложения. Граница этих осадков находится на глубине от 4,0 до 6,0 м. Они заполняют заглубленную центральную часть долины и содержат в себе основную часть россыпного золота. Граница между верхним и нижним «белесыми» отложениями выражена довольно ровно и имеет волнистый характер.

Мощность отложений составляет от 6 до 10 м.

Общая мощность пойменного аллювия колеблется от 4,0 до 14,0 м.

Увеличение мощности аллювия от 24 до 25 м отмечается в приустьевой части р. Вьюшкова.

Гранулометрический состав рыхлых отложений россыпи участка Ярки характеризуется следующими соотношениями классов по их крупности в процентах, представленная ниже в таблице 1.

Как видно из приведенной таблицы, валунистость в составе отложений отсутствует. Характерным является преобладание в наносах мелкой (от 5 мм) фракции и галечников крупностью от минус 50 до плюс 20 и от минус 20 до плюс 10 мм.

Таблица 1 сводная таблица гранулометрического анализа рыхлых отложений

| Классы крупности в % | ||||||

| +200 | -200 +100 | -100 +50 | -50 +20 | -20 +10 | -10 +5 | -5 |

| Современные отложения | ||||||

| - | 4,4 | 8,8 | 18,4 | 11,4 | 10,2 | 46,8 |

| Погребенные отложения | ||||||

| - | 9,0 | 13,0 | 2,6 | 11,0 | 18,0 | 23,0 |

Примесь илисто-глинистого материала (меньше 0,01 мм) в отложениях, не превышает от 10 до 18 % и отмечается чаще в больших количествах в самом верхнем слое современного аллювия и в нижней (надплотиковой) части серых «белесых» галечников. Значительное количество глины также отмечается в слое дресвы, где в большинстве случаев, сосредоточены наибольшие содержания и запасы золота.

По геологическому строению гранулометрии и морфологии описываемая россыпь в основном аналогична россыпи Ундинский Луг. Некоторой отличительной особенностью являются преобладание песчаного материала в «белесых» галечниках и наличие значительного количества в коренном ложе долины тектонических зон дробления, пиритизация, окварцевание и каолинизация.