2. Геологическое строение района работ. 15

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 7

1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ. 9

1.1 Административное положение. 9

1.2 Рельеф. 10

1.3 Климат. 12

1.4 Орогидрография. 12

1.5 Растительный и животный мир. 14

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА РАБОТ. 15

2.1 Стратиграфия. 15

2.2 Магматизм. 21

2.3 Тектоника. 23

2.4 Геологическое строение месторождения. 26

2.5 Состав и мощность рыхлых отложений. 29

3. ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 31

3.1 Обоснование выбора площади и проектируемых видов работ. 31

3.2 Буровые работы.. 33

3.3 Опробование. 35

3.4 Топогеодезические работы.. 35

3.5 Лабораторные исследования. 36

3.6 Камеральные работы.. 37

4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.. 40

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.. 43

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 47

6.1 Расчёт сметной стоимости разведочных работ. 47

6.1.1 Календарный план. 48

6.1.2 Основные расходы.. 48

6.1.3 Сопутствующие расходы.. 51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 55

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 58

ВВЕДЕНИЕ

Дипломный проект «Проект разведочных работ на россыпное золото, участок Ярки, Балейский район», составлен по материалам предприятия ООО «Газимур».

Площадь работ расположена в Балейском районе в 44 км от районного центра г. Балей.

Россыпь расположена в пойменной части р. Унды, вдоль ее правого борта выше устья руч. Казакова. Общая длина разведанного золотоносного участка составляет 2 км и примыкает к участку р. Ярки

Целью данного проекта является разработка комплекса разведочных работ на россыпное золото.

Объектом исследования является участок Ярки россыпного золота в долине реки Унда.

Предмет исследования – предполагаемая промышленная россыпь.

Основными задачами разведочных работ является: установление строения россыпи, размеров, формы и объемов залежей, подсчет запасов (перевод запасов из Р1 в категории С1, С2, и подготовка месторождения к промышленной эксплуатации.

Для выполнения задач, соответствующих данной стадии исследований, проектируется выполнение комплекса работ: подготовка комплекта проектной документации на проведение геологоразведочных работ, согласование проектной документации в установленном порядке, бурение скважин (ударно-канатное бурение), опробование, лабораторные исследования, топографо-геодезические работы, камеральные работы.

1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

1.1 Административное положение

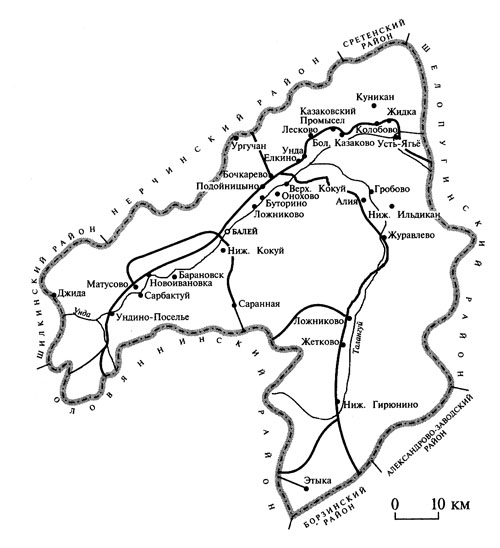

В административном отношении месторождение россыпного золота Ундинский Луг (участки Ярки) расположено на территории Балейского района Забайкальского края в 44 км от районного центра г. Балей и в 65 км от железнодорожной ст. Приисковая (рисунок 1).

| Условные обозначения: Участок Ярки |

Рисунок 1 ‑ Карта Балейского района

Муниципальный район «Балейский район» расположен на востоке Забайкальского края, занимает территорию 4910,9 км2. С востока граничит с Шелопугинским районом, с юга - с Оловяннинским, Борзинским, Александрово-Заводским районами, с севера - с Нерчинским, Сретенским и Шилкинским, с запада - с Оловяннинским и Шилкинским районами.

Административный центр ‑ г. Балей. Численность населения Балейского района на 1 мая 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики (постоянных жителей) составляет 17 222 человека. Проживают в основном русские.

Район богат природными ресурсами: строительные материалы ‑ глина, песок, гравий, щебень, бутовый камень и известняк; декоративные, облицовочные и поделочные камни; ювелирные камни. Исключительно богат такими природными ресурсами как: золото, серебро, ртуть, сурьма, вольфрам, молибден, висмут, тантал, ниобий и др.

Район преимущественно сельскохозяйственный. Животноводство района является одним из ведущих отраслей с/х и в основном имеет мясомолочное направление, с/х предприятия занимаются разведением племенного скота. Вторым направлением с/х является растениеводство. Посевные площади составляют 3440 га. В районе культивируются: пшеница, рожь, овёс, греча.

Промышленность представлена в основном горнодобывающими предприятиями по добыче золота.

На территории района действует санаторий «Ургучан» с родоновым источником. Есть и другие выходы минеральных источников.

По административно-территориальному делению Балейский район включает 1 городское поселение «Город Балей» и 9 сельских поселений (Ундино-Посельское, Матусовское, Нижнекокуйское, Подойницынское, Ундинское, Казаковское, Жидкинское, Нижнеильдиканское, Нижнегирюнинское).

1.2 Рельеф

Забайкалье является типичной горной страной, основу рельефа которой составляют разновысотные горные хребты и разделяющие их межгорные впадины.

Район исследования находится в северной части Шилкинско-Аргунского поднятия, характеризующегося чередованием линейно-вытянутых гор антиклинальных хребтов и параллельных им грабен-синклинальных впадин и приурочен к переходной зоне двух сопряженных структур: верхнеюрского Шадоронского прогиба и горст-антиклинали Ононского хребта. Эти структуры и составляют общую тектоническую основу современного рельефа, которая заложена в верхнеюрское время. Развитие рельефа в позднемезозойское и кайнозойское время на данной тектонической основе носило унаследованный характер и характеризовалось общим поднятием. Новейшие тектонические движения определили соотношение эрозионноденудационных и аккумулятивных процессов. В районе выделяются два типа рельефа: эрозионнотектонический и эрозионно-аккумулятивный.

Эти типы, в свою очередь, подразделяются на подтипы в зависимости от характерных форм мезо- и микрорельефа. «Рельефность» выделенных подтипов усиливается в результате тесной связи процессов рельефообразования с широко развитыми в районе проявлениями «старой тектоники».

Верхне-Алиинское месторождение располагается в пределах ландшафтов эрозионно-тектонического типа, характеризующегося низкогорным массивным плоскогорным рельефом с узкими гребневидными, реже скалистыми и сглаженными водоразделами. Границы этого подтипа проходят по тектоническим нарушениям.

Для ландшафтов эрозионно-тектонического типа характерны узкие гребневидные, в меньшей степени скалистые и сглаженные водоразделы с абсолютными отметками от 700 до 1120 м. Относительное превышение вершин над тальвегами прилегающих падей от 80 до 300 м, в среднем от 200 до 250 м. Наиболее высокая отметка местности 1128,3 м. Склоны возвышенностей чаще всего вогнутые, реже ступенчатые, выпуклые и прямые. Вершины и склоны водораздельных пространств (примерно 10 %) покрыты делювиальным крупно-глыбовым материалом (курумами), которые отмечаются и в присклоновых участках в виде шлейфов.

Для данного типа рельефа общим является преобладание в рельефообразовании процессов денудации, а доминирующие ранее процессы эрозии в насстоящем моменте затухают. Эрозионная сеть участка исследований представлена долиной р. Алия

1.3 Климат

Климат района характеризуется как резко-континентальный с морозной продолжительной зимой и более коротким и теплым, неравномерно увлажненным летом. В течение года преобладают малооблачные, солнечные типы погод (особенно зимой), поэтому величина солнечного сияния в Балейском райне составляет (по средним многолетним данным) 2253 часа. Величина суммарной солнечной радиации изменяется от 109 (на севере) до 111 ккал/см2 (на юге), а величина годового радиационного баланса в составляет в среднем 37 ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха по территории района повсюду отрицательная и колеблется от минус 3°С до минус 4°С, что способствует сохранению многолетней мерзлоты, которая носит здесь прерывистый или островной характер, а её мощность может достигать до 50 м.

Самым холодным зимним месяцем является январь, средние температуры воздуха которого колеблются от минус 27 до минус 30°С; нередко морозы достигают минус 40°С, а иногда доходят до мину 50°С и даже минус 53°С (в 1906 году). Самым теплым летним месяцем является июль, средняя температура воздуха которого на 3 выше, чем в июне и августе, и составляет (по многолетним данным) 18,8°С. В июне и июле иногда устанавливаются жаркие дни, когда температура воздуха поднимается до 30°С и выше. Так, в июне 1944 г. была зафиксирована температура 40° С.

1.4 Орогидрография

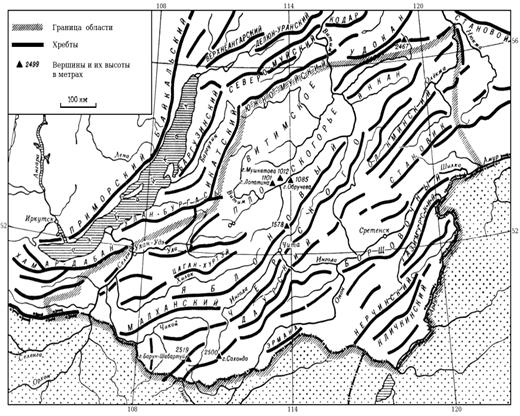

Рельеф района контрастен и представлен обширной Нерчинской котловиной, которую окружают два хребта ‑ Борщовочный и Нерчинско-Куэнгинский (рисунок 2).

Гидрологию формируют две крупные реки - Шилка и Нерча. Гидрогеологические условия россыпи Ярки изучались параллельно с ведением геологоразведочных работ.

Самым крупным водотоком является р. Унда. Уровень воды в ней непостоянен и находится в прямой зависимости от атмосферных осадков. Вегетационный период речек длится с апреля по октябрь месяц, мелкие притоки р. Унды в зимнее время полностью перемерзают. Расход воды в р. Унде колеблется от 3,0 до 30 м3 и более в секунду.

Рисунок 2 ‑ Карта хребтов Забайкалья

Наиболее многоводной р. Унда бывает в мае, июле и в августе месяцах. Средний расход воды в русле р. Унды составляет 6300 л/сек. Минерализация воды незначительная.

Заболоченные участки незначительные по площади (от 5% и меньше). По р. Унде в районе россыпи Ярки отмечаются по левобережью долины и в приустьевой части р. Савиной. Обычно по этим участкам отмечается наличие озер и многолетнемерзлых пород. В пределах контуров золотоносной россыпи такие участки отсутствуют.

Глубина залегания грунтовых вод зависит от их положения в днище долины, его продольного уклона, времени года, величины выпадения атмосферных осадков и колеблется от 1,0 до 2,5 м. Наименьшая глубина залегания грунтовых вод составляет от 0,5 до 1,0 м. Наблюдается в пойменной части долины, вдоль ложбин древних русел и паводковых борозд.

По физическим свойствам грунтовые воды чистые, прозрачные приятные на вкус, с температурой от плюс 6° до плюс 12°.

1.5 Растительный и животный мир

Горно-таежная растительная зона является светлохвойной. Основные лесообразующие породы: лиственница, сосна, пихта и ель. Второе место по площади в горной тайге принадлежит сосне обыкновенной. Наряду с ней встречаются еще один вид сосны: сибирская (кедр). Темнохвойные виды – сибирская ель, сибирская пихта – распространены менее широко.

Лесная растительность представлена березовыми, лиственнично-березовыми, осиновыми и сосновыми лесами. Травянистый покров разреженный, преобладает разнотравье, бобовые и злаки.

Степи являются северным окончанием степей материка Евразия. В степи немного однолетних растений, характерных для европейской части России, Западной Сибири и Казахстана. Степям свойственны пестрота видового состава и нечеткие контуры границ отдельных формаций.

Характерный лесостепной вид – сибирская косуля. Типичным видом считается антилопа ‑ дзерен. Широко распространены и многочисленны полевой, малый, серый и монгольский жаворонки.

К числу реликтовых видов относится калина, калина монгольская, секуринега полукустарниковая, жимолость золотистая, пятилистник даурский. Все упомянутые виды относятся к числу редких и занесены в Красную книгу Забайкальского края. Обычны в районе такие дальневосточные породы, как ильм японский, боярышник Максимовича.

Крупные млекопитающие здесь представлены традиционными для Забайкалья видами. На покрытых лесом территориях обитают изюбрь, лось, сибирская косуля, кабан, кабарга, волк, обыкновенная рысь, бурый медведь, росомаха, обыкновенная лисица, соболь, заяц-беляк. Менее известны такие обитатели, как цокоры – некрупные грызуны, ведущие подземный образ жизни.

В реках водится рыба: налим, щука, таймень, хариус и другие.