Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРАНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра: «Эпизоотологии и микробиологии»

Направление подготовки 110900.62 –

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»

СЕЛИН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

«Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда в

личном подсобном хозяйстве с. Александровское»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Руководитель,

к.биол.н., доцент ___________ Е. В. Светлакова

Допущена к защите:

зав. кафедрой,

д.вет.н., профессор ___________ А.Н. Кононов

и.о. директора ИДПО,

к.э.н., доцент ___________ Р.В. Дебелый

«___» ___________2014г.

2014

Содержание

Введение. 3

1... ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.. 6

1.1. Значимость пчелиного меда в народном хозяйстве и медицине. 6

1.2. Химический состав меда. 10

1.3.Физические свойства меда. 15

1.4. Классификация меда. 21

1.5. Методы определения качества меда. 23

1.6. Влияние заболеваний пчел на качество меда. 25

(европейский гнилец, варратоз) 25

1.7. Обработка, хранение меда и его дефекты.. 30

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 36

2.1. Материалы и методы исследований. 36

2.2. Характеристика места проведения исследований. 47

2.3. Анализ состояния предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам. 48

2.4. Результаты исследований и их анализ. 50

2.4.1. Органолептическое исследование меда. 51

2.4.2. Лабораторные исследования меда. 52

2.4.2.1. Определение массовой доли воды. 52

2.4.2.2. Определение диастазной активности. 52

2.4.2.3. Определение общей кислотности и механических признаков. 52

2.4.2.4. Качественная реакция на оксиметилфурфурол. 53

2.4.2.5. Определение массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы.. 53

2.4.3. Диагностика европейского гнильца. 55

2.5. Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности на пасеке. 62

3.ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ.. 67

4... СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 69

Введение

Актуальность работы. Пчеловодство играет важную роль в личном подсобном хозяйстве и в целом экономике страны. Благодаря пчелам получают не только лечебно-профилактические средства, но и ценнейшие натуральные диетические продукты – мед, прополис, пергу, маточное молочко, воск, которые используют еще и в качестве биогенных стимуляторов в лечебных целях, поскольку повышают работоспособность и выносливость организма, укрепляют иммунную систему. Спрос на высококачественную продукцию пчеловодства увеличивается с каждым годом: цены на эти продукты растут так, что предприимчивый хозяин пасеки без прибыли не останется никогда. Для этого на Ставрополье есть все необходимые условия – это дикорастущие медоносы в лесостепной и степной зонах: ива, клен, липа, белый клевер, каштан, акация, малина, дикие ягодники, донник, одуванчик и другие. Пчелам есть чем поживиться и на сельскохозяйственных угодьях, засеянных гречихой, подсолнечником, эспарцетом, люцерной, а также на плодовых и ягодных насаждениях.

В условиях нашего края, для разведения пчел наиболее приемлемы такие породы как карпатская, желтая северокавказская или кубанская. Важной составляющей при выборе этого занятия малыми формами хозяйствования, утверждают специалисты, является то, что эта деятельность не требует больших капиталовложений.

В Ставропольском крае одними из первых в стране разработали проект перехода в малом секторе АПК на альтернативные виды животноводства, в том числе более активного освоения пчеловодства. Так, программа «Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края для выращивания альтернативных свиноводству сельскохозяйственных животных и птицы на 2012-2014 гг.» предусматривает увеличение количества пчелосемей в регионе до 62 тысяч, или на одну пятую. Кроме того, параллельно решается вопрос обеспечения занятости сельского населения.

Одной из важных проблем является поражение пчел бактериальными инфекциями, в частности европейским гнильцом. Известно, что продуктивность больной пчелиной семьи в 2-4 раза, зимостойкость – в 2-3 раза ниже, чем у здоровой (Гробов О.Ф., Смирнов А. М., Попов Е. Т., 1987; Смирнов А.М., 2004) [18, 62].

Наиболее часто рекомендуемыми и применяемыми средствами лечения гнильцовых бактериозов на пасеке являются достаточно эффективные препараты, содержащие окситетрациклин (Кокорев Н., Чернов Б., 2008; Суюндукова Г. Я. и др., 2012; Смирнов А.М. , 1984; Клочко Р.Т. и др., 2009; Титарев В.М., 2007; Смирнов А.М., Туктаров В.Р., 2004) [29, 65, 27, 60, 70, 62]. Однако до сих пор проблема гнильцового поражения расплода остается достаточно острой, что связано, прежде всего, с полимикробной этиологией болезни и достаточно высокой устойчивостью возбудителей, а также с развитием у них резистентности к антибактериальным препаратам (Назмиев Б.К. и др., 2012; Харитонов Н.Н., 2012; Туктаров В. Р. И др., 2013; Witkiwicz W., Romaniuk K, 2002; Smith D. et al., 2001; Waite R.J. et al., 1975) [47, 79, 72, 96, 93, 95]. Поэтому проблема изыскания новых методов лечения и профилактики европейского гнильца остается актуальной (Смирнов А.М. и др., 2000; Туктаров В.Р., 2000; Thompson, H. et. al., 2001; Шишканов В. Д., 2005; Севастьянов Б.Г., 2006; Doughty S., 2004; Bulet Ph.., 1992; и другие) [63, 71, 94, 81, 58, 90, 89]

На сегодняшний день доказано большое значение меда, пчелиного яда, маточного молочка, цветочной пыльцы на организм человека, а прополиса (пчелиного клея) и воска – для различных отраслей индустрии. Пчелиный мед, в котором пчела приберегла молодость природы, раскрывает свои животворные качества, и медолечение входит в медицину. Переход нашей страны на рыночные отношения требует от специалистов глубокой теоретической и практической подготовки для улучшения всей системы снабжения населения высококачественными и высокоценными продуктами с учетом разумного потребления. Натуральный мёд является не только ценным продуктом питания, но и обладает ярко выраженными лечебно-диетическими и профилактическими свойствами. Однако получение натурального пчелиного мёда связано со значительными материальными затратами. Высокие цены на натуральный мёд делают его весьма заманчивым объектом фальсификации. Таким образом, актуальность данной дипломной работы заключается в определении характеристики мёда.

Целью дипломной работы является проведение ветеринарно-санитарной экспертизы меда.

Основной задачей дипломной работы является провести ветеринарно-санитарную экспертизу меда в личном подсобном хозяйстве Рядского А.В. и сделать заключение качеству меда.

Для достижения поставленной цели, необходимо изучить следующие аспекты:

1.рассмотреть общие сведения о меде;

2.проанализировать классификацию меда;

3.представить потребительские свойства меда;

4.проанализировать факторы, формирующие качество мёда и факторы, сохраняющие качество меда;

5.рассмотреть основные сведения об экспертизе меда;

6.представить органолептический метод майского меда;

7. рассмотреть заболевание пчел европейским гнильцом, встречающимся в Ставропольском крае.

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты и значимость мёда в сельском хозяйстве и медицине, общие сведения о меде, классификация и кодирование меда, факторы, формирующие качество и факторы, сохраняющие его. Во второй главе рассматриваются требования стандартов на мед, основные сведения об экспертизе, органолептический метод для выявления натуральности меда, бактериологическое исследование пчел, пораженных европейским гнильцом.

Дипломная работая изложена на 76 страницах компьютерного текста, включает введение, две главы, выводы и приложения. Библиографический список включает 96 наименования, в том числе 8 на иностранных языках.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время проблема высокого качества продуктов питания животноводческого происхождения, в том числе и продуктов пчеловодства, стоит на первом месте для российского правительства. Согласно данным Угриновича Б. А., Фарамазяна А. С. (2002), жесткий принцип контроля качества и безопасности производимых продуктов пчеловодства в России привел к тому, что мед перестал соответствовать необходимым критериям по качеству и безопасности, соблюдаемым на мировом рынке [74].

Ветеринарно-санитарную оценку качества меда в России трактуют ГОСТ Р 54644-2011 "Мед натуральный. Технические условия", Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов", Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.95 №13-7-2/365, ТУ 9882 – 051 – 30779096 - 2014 [42, 15, 53, 73].

1.1. Значимость пчелиного меда в народном хозяйстве и медицине

Пчелиный мед – сложнейший естественный продукт, в состав которого входит более четырехсот различных компонентов.

Данные некоторых исследователей (Терпинский А.В., Дунец Е. Н., 2008; Лазебник Л. Б., Касьяненко В. И., 2003; Дружинина Н. А., Ишемгулова А. М., 2004; Хациревич М. Г., 2010) свидетельствуют о том, что мед, помимо вкусовых качеств, обладает также целебными свойствами и является неотъемлемой частью в аграрно-промышленном комплексе России [67, 40, 22, 78].

По указаниям некоторых авторов (Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Бородачев А. П., 2002) мед, доля которого составляет 85-90% общего объема пчеловодческой продукции, относится к ценнейшим продуктам питания, обладает лечебными и диетическими свойствами. Мед является активным стимулятором при умственной и физической усталости. Он представляет собой уникальный питательный продукт ввиду высокого содержания незаменимых аминокислот, витаминов, легкоусвояемых углеводов и ферментов [32].

По мнению Пересадиной Н. А., Дьяченко Т. В., Бирюковой Ю. К. (2002), пчелиный мед — один из самых биологически ценных природных продуктов, способный ослабить вредное влияние всевозможных потребляемых с пищей химических субстанций, значительно оптимизировать общее состояние организма. Содержащиеся в натуральном меде микроэлементы (железо, фосфор, а особенно калий), а также ферменты и витамины способны оказывать положительное влияние на здоровье людей, страдающих атеросклерозом [49].

Мед — прекрасный пищевой продукт, который можно использовать как лечебное средство при значительных количествах расстройств желудочно-кишечного тракта, в большей степени при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с повышенной и сниженной кислотообразующей функцией (Лазебник Л. Б., Касьяненко В. И., 2003) [45].

Лазебник Л. Б., Касьяненко В. И. (2003) подтвердили, что растворы меда обладают высоким ощелачивающим (теплый раствор) и стимулирующим (холодный раствор) действием. Эти свойства проявляются индивидуально, но обнаруживаются почти в 75% случаев [40].

По данным исследователей Дружининой Н. И., Ишемгуловой А. М. (2004), прием сиропов на основе меда с соком редьки и с соком свеклы эффективен в восстановительном лечении часто болеющих детей. Их прием позволяет компенсировать обменные нарушения, отмечаемые на фоне частых ОРВИ в сочетании с хроническим тонзиллитом и железодефицитной анемией и достичь лечебного эффекта в условиях дневного стационара [22].

Экспериментальные данные Фролова В. М., Пересадиной Н. А. (2009) свидетельствуют о высокой лечебно-профилактических эффективности меда, особенно в сочетании со средствами фитотерапии, что позволяет полностью на протяжении длительного периода избежать заболевания гриппом, ОРВИ, ангинами и поддержать на высоком уровне иммунную систему человека [76].

Чепурным И. П., (2000) было установлено, что глюкоза, содержащаяся в мёде, является классическим средством лечения сердечных заболеваний. Употребление меда способствует улучшению коронарного кровообращения и способствует расширению сосудов. А при длительном и системном употреблении меда внутрь (в среднем 70 г в сутки) нормализует состав крови, улучшает деятельность эндокринной системы, а также деятельность желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь благотворно сказывается на функции сердца и сосудов [84].

Благодаря многолетним исследованиям Фролова В. М., Пересадиной Н. А. (2009), было доказано, что мед способствует лимфообращению, улучшает кровоток. При наложении стерильных повязок с мазями на медовой основе происходит очищение пораженной зоны от омертвелых тканей. В результате лечения трофических язв мед способствует процессам угнетения и вегетации в ране патогенных и условно- патогенных микроорганизмов [76].

По данным Шеметкова М. Ф., Шапило Д. К., Данусевич И. К. (1987) мед нормализует питание кожных покровов, так как глубоко проникает через поры кожи, стимулирует кровообращение и обменные процессы, способствует восстановлению поврежденных участков, ускоряет регенерацию кожи и обеспечивает местный иммунитет [82].

В результате многочисленных исследований Уроженко О.А. (2006), Синякова Ф. (2008), Лавренова Г. В. (2007), мед можно использовать как самостоятельное средство при лечении заболеваний с легким течением или как вспомогательное средство при лечении болезней средней и тяжелой степени в сочетании с другими этиопатогенетическими фармакологическими средствами. Мед может быть альтернативой при непереносимости пациентов или при негативном отношении к ним [75, 57, 38]. Он при этом может быть цельным или разведенным водой, использоваться самостоятельно или сочетаться с другими продуктами пчеловодства (прополис, маточное молочко, пыльца, перга).

Мед как высокоэнергетический продукт, содержащий легко усвояемые простые углеводы (глюкозу, фруктозу), насыщенный витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и микроэлементами, показан всем здоровым людям, находящимся или находившимся в экстремальных ситуациях, в условиях высоких психоэмоциональных и физических нагрузок. Он входит в пищевой рацион спортсменов, повышая выносливость; полезен лицам, оказавшимся в условиях воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, токсическому влиянию производственных факторов (Кокорев Н., Чернов Б., 2004) [30].

Мед особенно показан детям и подросткам в период усиленного роста, а также женщинам во время беременности и лактации (Билаш Г. Д., Кривцов Н.И., 1992) [7].

Мед как общеукрепляющее средство рекомендуется почти при всех заболеваниях, при подготовке к оперативному вмешательству и после него для быстрого восстановления сил пациента и стимуляции регенерации поврежденных тканей. Мед очень важен детям и подросткам при недостаточном физическом развитии, при наличии у них очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, гайморит, бронхит). Минеральный состав меда, комплекс микроэлементов и витаминов, биологических стимуляторов способствуют нормализации нарушенных функций многих органов и систем – центральной нервной системы, системы кровообращения, кроветворения, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, иммунитета (Чепурной И. П., 2002) [86].

Со слов Кузьминой К. А. (1988), мед обладает антимикробными свойствами, которые обусловлены присутствием в нем бензойной кислоты, фермента ингибина, фитонина, фитонцидов. Это позволяет его использовать в лечении кожных стоматологических, отолоренгологических, гинекологических заболеваний, резанных и гнойных ран, нарывов, ожогов, заболеваний глаз [36].

Мед с древних времен используется как универсальное антитоксическое средство. Он способен выводить токсические вещества из организма при инфекционных и соматических заболеваниях, хронических нагноительных процессах, при туберкулезе, табакизме, алкогольной, производственной интоксикации и при отравлениях, при лечении медикаментами (Реуцкий И. А., 2007) [54].

Мед занимает особое место в геронтологии и гериатрии, он способствует долголетию. Пчелиный мед улучшает регенерации тканей, восстанавливает поврежденные элементы кожи, костей и суставов, способствует улучшению обменных процессов в миокарде, мозге, печени. Его рекомендуют при функциональных заболеваниях вегетососудистой дистонии, климаксе, функциональной кардиопатии. Он относится к очень мягким, без побочных действий снотворным средствам. Мед оказывает успокаивающие свойства при выраженной раздражительности, головной боли, при депрессии (Чижевский В. В., 2000) [88].

Мед является очень ценным лекарством в борьбе с такой страшной болезнью как туберкулез. Он помогает ослабленному организму бороться с инфекцией, повышает его сопротивляемость, но, к сожалению, не действует прямым образом на туберкулезную палочку, а потому принимать мед больным этим тяжелым, трудноизлечимым недугом следует параллельно с другими противотуберкулезными средствами (Синяков А. Ф., 2005) [56].

Лечебная суточная доза меда может зависеть от длительности и характера заболевания пациента, индивидуальной переносимости продуктов пчеловодства, эффективности лечения. Взрослым в целях профилактики и лечения при большинстве заболеваний суточная доза равна 60-120 г. Она делится на 3-4 приема. Для детей суточная доза равна 30-50 г (Губин В., 2003) [17].

Мед применяется при лечении золотушного лишая, появляющегося главным образом у детей и являющимся следствием грязи и золотухи. Поражает лишай лицо в области рта и носа. Лишайные лепешки хорошо вылечиваются смесью свежего меда с солью.

Пчелиный мед обладает косметическими свойствами, которые приносят великолепный результаты в борьбе с морщинами, веснушками, пигментными пятнами на лице, с мозолями, шероховатостями, заусеницами, ломкостью ногтей на руках, с сухостью ног и с жирными поврежденными волосами (Дубровин И., 2002) [23].

1.2. Химический состав меда

По данным исследователя Младенова С. (1982), химический состав пчелиного меда представляет собой сложную смесь, куда входят - инвентированный сахар (глюкоза, фруктоза) – 65 – 80 %; декстрины – 2 – 10 %; вода – 15 – 20 %; белковые вещества – 0,3 – 0,4 %; небелковые азотные вещества – 0,1 – 1,0%; ферменты – 0,2 – 2%; органические кислоты – 0,05 – 0,2 %; минеральные вещества – 0,1 – 0,2 %; витамины (на 100г меда) – 0,5 – 6,5 %; гормоны, высшие спирты (маннит, дульцит и др.), эфирные масла, красящие вещества, терпеноиды, стиролы, фосфаты и другие липиды. Состав меда, полученного от различных видов нектара, то есть от различных медоносов, не одинаковый и зависит от его происхождения, зрелости и времени года [46].

Основную массу сухого вещества меда составляют углеводы, которые представлены глюкозой, фруктозой, сахарозой и декстринами.

Сесютченков М. А. (2003), считает, что в состав углеводов меда входят 25 видов сахаров. Содержание их зависит от происхождения меда. Главный источник углеводов в меде — нектар и частично пыльца. Поэтому наличие различных сахаров в нектаре влияет на состав сахаров в меде.

Главными составными частями углеводов меда являются глюкоза и фруктоза (т. е. инвертированный сахар), они составляют около 90% всех сахаров меда. Свойства этих моносахаридов определяют основные качества меда: его сладость, высокую питательную ценность, кристаллизацию, гигроскопичность и т. д.

Глюкоза и фруктоза имеют одинаковый химический состав, но вследствие различного соединения атомов в молекуле представляют два совершенно различных сахара. Глюкоза легко выкристаллизовывается, негигроскопична и почти вдвое менее сладкая, чем фруктоза, которая фактически не кристаллизуется и очень гигроскопична, В севшем меде фруктоза обволакивает кристаллы глюкозы, сахарозы, мелизитозы и других хорошо кристаллизующихся сахаров. Поэтому закристаллизовавшийся мед всегда клеится. Порошкообразный мед практически не содержит фруктозы. Сахароза является обычным сахаром, который добывается из сахарной свеклы или сахарного тростника. В процессе переработки нектара или сахарного сиропа пчелы инвертируют дисахарид (сахарозу) в моносахариды. При чрезмерной или запоздалой осенней подкормке пчел сахарным сиропом, они успевают переработать сахарозу и отложить сироп в соты неинвертированным.

Помимо сахарозы в пчелином меде содержатся мальтоза, кзомальтоза, туракоза и другие дисахариды. Мальтоза (солодовый сахар) часто встречается как промежуточный продукт ферментативного расщепления крахмала. Пчелиный мед содержит также декстрины (смесь полисахаридов), которые образуются при разложении крахмала. В цветочном меде их сравнительно немного — 3 - 4 %, в падевом — значительно больше. Медовые декстрины в отличие от крахмальных сбраживаются дрожжами. Пчелы сами способны синтезировать декстрины из тростникового сахара. В меде, приготовленном пчелами из чистого сахара, содержится от 3 до 8% декстринов, они несладкие [55].

Азотистые вещества в меде представлены белками и аминокислотами. Аветисян Г. А., Черевко Ю. А. (2007), установили, что мед содержит до 17 аминокислот. Однако не все сорта меда содержат такое количество аминокислот. Содержание их зависит от происхождения меда. Источником происхождения аминокислот может быть организм пчел, нектар и пыльца.

Аминокислоты обладают способностью соединяться с сахарами меда, образуя темноокрашенные соединения — меланоидины. Образование этих соединений идет гораздо быстрее при высокой температуре. Следовательно, потемнение меда при нагревании (карамелизация) и при долгом хранении происходит наряду с другими причинами в результате наличия в нем аминокислот.

Витамины содержатся в меде в небольшом количестве. Чаще всего в нем находят никотиновую и пантотеновую кислоты (0,2 г), пиридоксин (0,10-0,13 г), рибофлавин (0,03 г), тиамин (0,05-0,1 мг), биотин (0,04 мг), фолиевую (15,00 мг) и аскорбиновую кислоту (0,5-55 мг). В разных медах содержится неодинаковое количество витаминов. Содержание их зависит от источника получения меда и числа пыльцевых зерен в продукте [1].

Йоришом Н. П. (1976), было выяснено, что кроме перечисленных мед содержит и ряд других элементов: алюминий, молибден, медь, марганец, цинк, никель, свинец, серебро, стронций, сурьму, титан, хром и т.д. Все они являются важными компонентами физиологических и биохимических процессов. Так, например, цинк, марганец и медь способствует росту, развитию и размножению, играют важную роль в процессе кроветворения, регулируют обмен веществ. Доказано, что цинк обладает способностью увеличивать продолжительность действия гормона поджелудочной железы – инсулина. Он также повышает остроту зрения.

Железо входит в состав гемоглобина крови и ряда окислительно-восстановительных ферментов (каталаза, пероксидаза, цитохромоксидаза, ксайтаноксидаза), принимающих активное участие в биологическом окислении веществ в клетках и тканях. Кроветворная функция железа усиливается в присутствии меди. В осеннем меде железа в 3 - 4 раза больше, чем весной.

Кобальт также играет большую роль в процессах кроветворения, стимулируя работу костного мозга и образование гемоглобина. Он входит в состав рибофлавина (витамин В2), способствует связыванию железа в молекуле гемоглобина. Его влияние на кроветворный процесс усиливается в присутствии меди. Медь является одним из важнейших микроэлементов, участвующих в процессах тканевого дыхания. Входя в состав некоторых гормонов, она влияет на рост и развитие организма, на процесс образования гемоглабина, фагоцитарную активность лейкоцитов.

В медах найдены также биологически активные фенольные соединения (антоцианы, лейкоантоцианы, флавонолы, катехины), повышающие прочность и эластичность стенок кровеносных капилляров, способствующие усвоению витамина С в организме, обладающие противовоспалительным и противоатеросклеротическим действием [25].

Автором Витвицким Н. М. (1861), было обозначено, что цветочные и падевые меда содержат большой набор гидролитических ферментов, катализирующих реакции расщепления сложных химических веществ до более простых, осуществляемые при участии воды. Наибольшее практическое значение имеют α- и 3-амилазы (диастазы) и 3-фруктофуранозидаза (инвертаза). Амилазы катализируют расщепление крахмала до дисахарида мальтозы, которая в дальнейшем под влиянием фермента α-глюкозидазы (мальтазы) распадается с высвобождением глюкозы. Под действием фермента фруктофуранозидазы молекула дисахарида сахарозы распадается до фруктозы и глюкозы, что имеет место при созревании меда в улье. Содержание амилаз в меде является показателем его натуральности, так как при фальсификации (например, скармливание пчелам сахарного сиропа) продукт будет характеризоваться очень низкой амилазной активностью. Фермент каталаза поступает в мед с цветочной пыльцой, приносимой пчелами. Он характерен только для натурального меда [14].

По некоторым данным Гранцона М. Э. (1991), исключительные свойства меда объясняются наличием в нем ферментов. В мёде различных видов установлено наличие свыше 15 ферментов: диастаза, инвертаза, каталаза, ɑ-глюкозидаза, глюкозооксидаза, пероксидаза, кислая фосфатаза, редуктаза, протеаза и др. Самые активные из них — инвертаза, диастаза и каталаза, которые содержатся в мёде в наибольших количествах. Некоторые ферменты меда, хотя и находятся в нём в малых количествах, активно действуют на белки, жиры и промежуточные вещества, образуемые при их разложении в клетках живого организма. Комплекс ферментов меда создаёт условия, при которых все вещества мёда могут быть разложены и использованы в клетках живого организма пчелы [16].

Мед в небольших количествах содержит органические кислоты — яблочная, молочная, глюконовая, лимонная, янтарная, винная, щавелевая, малоновая, иногда муравьиная (больше всего яблочной и глюконовой кислот). Титруемая кислотность колеблется в широких пределах (0,12-1,2%) и во многом зависит от вида растений, с которых пчелы собирали нектар, а также качественного состояния меда. Например, при забраживании (закисании) меда, вследствие повышенного содержания воды, в нем может образоваться уксусная кислота, которая придает продукту неприятный кислый привкус и ускоряет его порчу. Более высокой кислотностью характеризуются вересковый, гречишный, донниковый и некоторые другие виды меда.

В мёде имеются гормональные вещества растений (фитогормоны) и гормоны, поступающие с секретом нижнечелюстных желез пчелы (Каблуков И. А., 1941) [26]. В натуральном меде всегда содержится пыльца. В 1 г продукта обнаружено в среднем около 3000 зерен пыльцы. Определение состава пыльцевых зерен позволяет получить точную характеристику ботанического и географического происхождения меда.

Многочисленные химические соединения, поступающие с нектаром и пыльцой и образующиеся в процессе созревания меда в улье, обусловливают его аромат. В настоящее время доказано, что аромат различных медов связан с наличием более чем 100 - 120 химических веществ, среди которых найдены спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты, сложные эфиры кислот со спиртами, сахара, аминокислоты, оксиметилфурфурол и другое.

Содержание минеральных веществ в меде (зольность) также подвержено значительным колебаниям и составляет в среднем 0,3%. В таблице 1 приведены данные, характеризующие содержание минеральных веществ в 100 г меда.

Таблица 1 – Содержание минеральных веществ в меде

| Минеральные вещества, мг | Содержание в 100 г продукта |

| Калий | 36 |

| Кальций | 14 |

| Магний | 3 |

| Натрий | 10 |

| Сера | 1 |

| Фосфор | 18 |

| Хлор | 19 |

| Железо | 800 |

| Йод | 2 |

| Кобальт | 0,3 |

| Марганец | 34 |

| Медь | 59 |

| Фтор | 100 |

| Цинк | 94 |

Отдельные виды меда могут содержать стероиды, фосфолипиды, жирные кислоты, гликозиды (например, арбутин), азотистые основания холин и ацетилхолин, и ряд других биологически активных соединений, являющихся компонентами сложного механизма физиологического и лечебного действия меда на организм.

Состав элементов меда находится в прямой зависимости от вида медоносов и от минерального состава почвы района медосбора (Бурмистров А. Н., 1990) [11].

1.3.Физические свойства меда

Физические свойства меда можно определить органолептически, с помощью некоторых приемов и лабораторных методов. Исходя из этого, оцениваются цвет меда, консистенция, аромат, вкус, запах, кристаллизация, прозрачность, плотность, теплоемкость, признаки повышенной водности меда, а также наличие примесей и брожения. Благодаря физическим свойствам и лабораторным данным можно судить о сорте меда, его доброкачественности и возможности использования в пищевых и лечебных целях.

Цвет меда определяют только при дневном освещении. По цвету можно предположить сорт меда, его происхождение, то есть растение, с которого собирался нектар. Окраску меду придают красящие вещества нектара, которые хорошо сохраняются и в зрелом меде (каротин, ксантофил, хлорофиллподобные вещества и др.). Гамма окраски меда очень широка, от прозрачного, как вода, до темно-коричневого и даже черного. В быту наибольшим признанием пользуются светло-желтые, лимоно-желтые, желтые сорта меда. Настороженность и даже недоверие обывателя вызывают очень светлый (водянистый или белый закристаллизованный, сметанообразный), а также темно-коричневый, почти черный мед. Весенний мед более светлый, осенний — более темный. После откачивания мед постепенно темнеет, а после кристаллизации он вновь становится более светлым. Наиболее целебными свойствами обладают светлые сорта меда. Темные, за исключением гречишного, относятся к менее ценным сортам, так как в них нередко присутствует падевый мед. Однако с медицинской точки зрения падь придает меду дополнительные полезные качества за счет повышения его минерализации и антибактериальных свойств.

Нередко окраску меда охарактеризовать бывает трудно. Это обусловлено тем, что нектар собирался с разных растений. В таких случаях говорят лишь о преобладании какого-то цвета и о предполагаемом определяющем медоносе. Ко всему надо учитывать и то, что с одного и того же медоноса в разных регионах страны и даже одного района можно получить мед разных оттенков. При длительном хранении мед темнеет. Цвет падевого меда очень разнообразен, это зависит от вида растений, с которых он собирался. Нередко отличить его по цвету от цветочного меда невозможно. Это удается лишь тогда, когда его окраска оказывается непривычной. Например, падь, собранная с вишни, дает почти черный цвет меда, с лиственных пород деревьев - бурый, почти черный с зеленоватым оттенком, с дуба - темно-коричневый, с тополя - коричневый, с ели - темно-зеленый.

Чистый экспрессный мед по цвету напоминает натуральный мед, он может быть прозрачным, бесцветным или желтоватым. Часто он имеет окраску тех соков и пищевых продуктов, которые добавлялись в сахарный сироп.

Искусственный мед может быть бесцветным или желтоватым. Цвет меда может зависеть от того, в какой таре он хранился. Если тара медная, мед приобретает голубовато-зеленый цвет, если железная - цвет темно-красный.

Приведенные сведения о цвете меда очень важны, но они служат лишь первичным ориентирам для определения сорта меда, а, следовательно, и его качества. Полное представление о сорте меда можно получить, оценивая и другие его качества в комплексе (Черевко Ю. А., Бойценюк Л. И., Верещака И. Ю., 2008) [83].

Практические исследования Чепурного, И. П. (2002), показали, что консистенция (вязкость) меда может быть разной, это зависит от сорта меда, степени его водности, процентного содержания сахаров, декстринов, коллоидов, степени кристаллизации, времени качки, температуры меда. Мед может быть жидким, вязким, очень вязким и плотным.

Оценка консистенции должна проводиться при температуре меда +20º C. При низкой температуре любой мед становится густым, вязким, перелить его из сосуда в сосуд невозможно. Свежий мед имеет жидкую консистенцию, особенно бело-акациевый, клеверный, кипрейный, липовый, гречишный, а также мед с повышенной влажностью (21% и более), то есть незрелый мед, или мед, адсорбировавший влагу при неправильном хранении, либо разведенный мед. В запечатанных сотах мед остается жидким несколько месяцев, но у некоторых сортов меда (подсолнечниковый, рапсовый) кристаллизация может начаться раньше. Поэтому рамки с таким медом на зиму в улье оставлять рискованно, закристаллизовавшийся мед пчела не возьмет.

Вязкая (густая) консистенция характерна для большинства цветочных медов. Очень вязким мед становится во время кристаллизации, а падевый и вересковый после качки - и в последующем. Плотную консистенцию мед приобретает после полной кристаллизации [85].

Прозрачность меда - это качество, не имеющее существенного значения, так как прозрачным он остается лишь на короткое время после качки. Далее он густеет, а через несколько дней начинает мутнеть, что свидетельствует о начале кристаллизации.

Кристаллизация меда - это естественный процесс перехода меда из одного физического состояния в другое без изменения его ценных качеств. Кристаллизация меда в значительной степени зависит от соотношения основных компонентов пчелиного меда - глюкозы, фруктозы и воды. Чем больше в меде фруктозы и воды, тем он медленнее кристаллизуется. При содержании глюкозы менее 30 % мед не кристаллизуется. Кристаллизацию меда ускоряют сахароза и мелецитоза, мальтоза задерживает этот процесс.

Ускорению кристаллизации способствует наличие центров кристаллизации - это пыльцевые зерна растений, белковые слизистые вещества. Чем больше их в меде, тем больше появляется кристаллов глюкозы и тем меньше размеры кристаллов. Перемешивание меда способствует измельчению образовавшихся сростков кристаллов, в результате количество зародышевых кристаллов увеличивается, и кристаллизация меда ускоряется. Большое влияние на кристаллизацию меда оказывает температура, при которой он хранится. Наиболее быстро процесс кристаллизации идет при 10 - 15° С. При температурах ниже и выше отмеченного уровня кристаллизация замедляется, поскольку в первом случае повышается вязкость меда, во втором происходит частичное растворение более мелких кристаллов глюкозы. Резкие колебания температуры меда ускоряют процесс кристаллизации.

Различают меды быстро- и медленно кристаллизующиеся. К первым относят мед с одуванчика, рапса, горчицы, осота, сурепки, эспарцета, ряд падевых, ко вторым - с белой акации, шалфея, ниссы, каштана, вереска. Кроме того, медленно кристаллизуется мед, откачанный из незапечатанных сотов (с повышенной влажностью), подвергшийся сильному нагреванию, фальсифицированный патокой, находящийся в состоянии покоя. Мед, имеющий повышенное содержание глюкозы и сахарозы, кристаллизуется быстрее, при преобладании фруктозы - медленнее.

Аромат - важнейшее вкусовое качество меда. Аромат меда бывает сильным, слабым, тонким, нежным, он может отсутствовать. Ярко выраженный аромат имеет гречишный мед, тонкий, нежный аромат у акациевого и малинового, очень слабый у кипрейного меда. Возможен неприятный запах, его имеют табачный, луковый, хвойный, чабречный мед.

У падевого меда аромат может отсутствовать, но иногда бывает и неприятным или напоминает аромат жженого сахара.

Характерный для определенного сорта меда аромат может после качки отсутствовать или быть очень слабым, но по истечении времени, по мере созревания меда (3 - 5 месяцев) за счет ферментации меда он становится хорошо уловимым. Аромат может быть пикантным, душистым, горьковатым, терпким, резким и напоминать запах цветов, с которых собирался нектар. Основными компонентами, определяющими аромат, являются эфиры, альдегиды, кетоны, спирты и свободные кислоты. Об аромате судят по запаху или по ощущениям от взятого в рот меда. Ароматические вещества очень летучи, они покидают мед при нагреве, при его хранении в негерметичной таре. Вместе с тем при неправильном хранении мед легко адсорбирует посторонние запахи (запах гнилого картофеля, соленых огурцов, краски, нефтепродуктов)

Вкус меда определяется при согревании до 30° С. Натуральный мед большинства сортов имеет приятный вкус, он слаще сахара в 1,8 раза. Наиболее сладок до приторности мед с белой акации. Натуральный мед обладает легким привкусом кислоты, у некоторых сортов меда улавливается привкус горечи (каштановый, ивовый, луковый, падевый, табачный) или своеобразный, специфический вкус лука («луковый мед»), табака («табачный мед»), горчицы («горчичный мед»). Большинство сортов меда, за исключением липового и экспрессного, при контакте со слизистыми человека в цельном виде вызывают их раздражение, ощущение терпкости.

Кислый вкус мед приобретает при брожении, при неправильном хранении. Возможен привкус плесени, после термической обработки меда - вкус карамели. Терпкий вкус хвои и дуба бывает у меда при длительном хранении в таре из хвойных деревьев или дуба, металлический вкус мед приобретает при хранении в металлической таре.

Всякий натуральный мед во рту тает, лишь падевый долго не растворяется и держится комком, вкус его, может быть, не отличим от цветочного меда или чуть горьковатым, кисловатым, напоминающим вкус карамели (Терновой В. И, Злыднева Р. М., 2004) [69].

Плотность меда отражает его качество. У доброкачественного меда она колеблется в пределах 1,41 - 1,51 г/см3. Чем выше плотность, тем мед лучше, и наоборот. Этот показатель изменяется в зависимости от влажности и температуры меда. С увеличением влажности и ростом температуры плотность меда снижается (Чепурной И. П., 2002) [85].

Этот показатель зависит от агрегатного состояния, влажности и температуры меда. Так, удельная теплоемкость многих монофлерных медов, находящихся в закристаллизованном состоянии, уменьшается с повышением температуры, а для медов, находящихся в жидком состоянии, увеличивается. Зависимость теплоемкости меда от содержания воды очень сложна и имеет наивысшее значение при влажности 18,8 %. При меньшей или большей влажности меда значения показателя снижаются, особенно при уменьшении содержания воды.

При повышенной влажности меда и температуре около 30° С в нем развиваются бродильные процессы. Брожение заключается в том, что моносахара меда (глюкоза, фруктоза) под действием ферментов осмофильных дрожжей, содержащихся в меде, разлагаются на спирт и диоксид углерода. Выделившаяся в результате этой реакции вода приводит к дальнейшему увеличению свободной воды продукта, мед разжижается, и процесс брожения ускоряется.

Признаки повышенной водности меда:

- мед жидкий, легко переливается;

- после кристаллизации мед в емкости имеет 2 слоя – верхний жидкий, нижний плотный;

- при "навертывании" на ложку мед быстро стекает;

- при хранении мед с большой водностью начинает бродить, появляется кислый запах и вкус, он начинает пениться;

- плотность меда ниже 1,41 г/см3 (Таранов Г.Ф. 2005) [66].

1.4. Классификация меда

Мед, как и большинство пищевых продуктов можно классифицировать по различным показателям. Большинство ученых - пчеловодов и исследователей (Заикина В. И., 2012; Буренин Н. Л., Котова Г. Н., 1984; Лавренов В. К., 2004; Билаш Г. Д., Кривцов Н.И., Лебедев В.И., 1999; Кривцов Н. И., 1995; Васильев Д. А., Мерчина С. В, 2005 и др.), предпочитают классифицировать мед по происхождению, методам получения, консистенции, по цвету, вкусу, запаху и прозрачности [24, 12, 39, 8, 33, 13].

1) По происхождению мед подразделяют:

1.1. Цветочный (нектарный) – получают из нектара цветков растений.

Его в свою очередь делят:

1.1.1. Монофлорный – мед, собранный пчелами преимущественно с одного вида растений (например, акациевый, осотовый, подсолнечниковый);

1.1.2. Полифлорный мед – собранный пчелами с разных видов растений. Название полифлорного меда связывают с местом собранного пчелами нектара (степной, луговой, плодовый, лесной, горный).

1.2. Падевый – получают из выделений вегетативных частей растений или экскриментов насекомых, сосущих растения (тля, листоблошки). Цвет данного меда различен – от почти черного, если он собран с лиственных растений, до светло-янтарного (с пихты), аромат фактически отсутствует, слабый, вкус зависит от происхождения, часто неприятный, с кисловатым привкусом.

1.3. Смешанный – смесь цветочного и падевого меда.

2) По методам получения выделяют:

2.1. Центробежный мед – получают центрифугированием сотов с удаленной верхушкой без пчел и личинок на медогонках.

2.2. Прессованный – извлекают путем прессования (отжатия) сотов или применяют умеренное нагревание. Представленный метод используется для вязкого меда, когда не возможно его извлечь путем центрифугирования.

2.3. Сотовый – располагается в сотовых запечатанных ячейках, которые служат для меда естественной тарой.

2.4. Спускной – образуется благодаря фильтрации сотов с удалением верхушки.

3) По консистенции:

3.1. Кристаллизованный (гранулированный) – мед, прошедший естественный процесс перехода из жидкого состояния в твердое, в результате кристаллизации глюкозы.

3.2. Тягучий – мед с мелкой кристаллической структурой.

3.3. Жидкий – не имеет признаков кристаллизации.

Не кристаллизуется при правильном хранении мед, собранный с некоторых растений (акация, кипреный, клеверный) и искусственный, который получают посредством инверсии сахарозы слабыми кислотами (лимонной, молочной, виннокаменной) и добавки ароматических веществ, входящих в состав натурального мёда. Если концентрированный сахарный сироп нагревать, в присутствии кислот, то происходит искусственная инверсия (расщепление) сахарозы на глюкозу и фруктозу. При этом получается практически равное количество глюкозы и фруктозы, что наблюдается в натуральном мёде.

4) По цвету, мед делят на светлый и темный с многочисленными переходными оттенками от белого до красновато-коричневого.

5) Натуральный мёд, как правило, имеет сладкий вкус. Резкий кисловатый привкус присущ только испорченному, забродившему мёду.

6) Аромат (запах) мёда обусловливается особенностями того или иного растения. Мёд, собранный пчёлами с одного определённого растения, имеет обычно свой характерный вкус и аромат.

7) Прозрачность жидкого мёда зависит, прежде всего, от количества попавшей в мёд при откачке перги. Мёд может мутнеть и в результате начавшегося процесса его кристаллизации.

1.5. Методы определения качества меда

Оценка качества натурального пчелиного меда проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54644-2011 "Мед натуральный. Технические условия" и ГОСТ Р 52451-2005 "Меды монофлорные. Технические условия", которые распространяются на мед, заготовляемый и реализуемый в различных торговых предприятиях всех форм собственности [42, 43].

Для идентификации и оценки качества меда проводят органолептическое исследование (определяют внешний вид и консистенцию меда, его цвет, аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения) в комплексе с лабораторными методами (устанавливают содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, диастазное число, общую кислотность, количество оксиметилфурфурола, ставят реакции на различные фальсификации и т. д.). (В. И. Заикина, 2012) [24].

Согласно данным Боровкова М. Ф., Фролова В. П., Серко С. А. (2007), органолептическая оценка не всегда позволяет определить натуральность меда, но она более доступна. Точно устанавливают качество меда при его исследовании в лаборатории. Органолептически определяют цвет, запах, вкус, вязкость меда. Свежескаченный мед представляет собой вязкую сиропообразную жидкость. Вязкость меда зависит как от степени его зрелости, так и от вида растений, с которых он собран. Цвет меда бывает различный - от почти прозрачного до темного. Аромат специфический медовый.

По цвету меда судить о его натуральности трудно. Вкус натурального меда, как правило, сладкий. Сильно разогретый мед может иметь подгорелый вкус, а испорченный от неправильного хранения приобретает спиртовой привкус. Отстой и вспенивание меда свидетельствуют о его брожении [10].

Более точной для определения качества меда является лабораторная диагностика. В понятие лабораторной диагностики меда входят такие понятия, как определение редуцирующих сахаров и сахарозы, содержания редуцирующих веществ (сахара до инверсии), определение содержания общего сахара (сахара после инверсии), водность меда, определение водности меда по его плотности, определение искусственно гидролизованной сахарозы, лабораторно-химическая оценка (установление фальсификации). (Васильев Д. А., Мерчина С. В., 2005) [13].

Исследования Алиев А. К. (1972) показали, что сущность метода определения сахаров и сахарозы состоит в том, что определяют оптическую плотность раствора феррицианида (красной кровяной соли), реагирующего е редуцирующими сахарами меда. Этот метод испытания включает определение сахаров меда до и после инверсии.

Для приготовления красной кровяной соли используют 10 г железосинеродистого калия, затем разводят дистиллированной водой в колбе емкостью 1000 мл и после доводят воду до метки. Далее готовят раствор красителя – метилового оранжевого, 0,02 г метилового оранжевого растворяют в 10 мл горячей дистиллированной воды, раствор охлаждают и фильтруют. Для исследований необходим стандартный раствор инвертного сахара. Поэтому 0,381 г предварительно в течение трех суток высушенных в эксикаторе сахарозы или сахара-рафинада помещают в колбу емкостью 200 г и разводят дистиллированной воде, так, чтобы общее количество не превышала 100 мл. Потом в раствор добавляют 5 мл концентрированной соляной кислоты. Колбу помещают на водяную баню. Раствор нагревают до 67-70˚C и выдерживают так 5 минут. Затем емкость с жидкостью охлаждают до 20ºC, добавляют каплю метилового оранжевого, нейтрализуют 25% щелочью, доводят дистиллированной водой до метки и хорошо перемешивают [4].

Одним из наиболее значимых фактором качества пчелиного меда является обнаружение его фальсификатов. Способы фальсификации меда весьма разнообразны: это и механические примеси муки, мела и других заменителей, и трудно обнаруживаемые фальсификации (например, подкормка пчел сахарным сиропом). Однако, как пишет Чудаков В. Г., пока нет ни одного показателя, по которому со 100%-ной надежностью можно выявить фальсификат.

К методам фальсификации меда относят:

- примеси: механические древесные опилки и другие сыпучие вещества (мед растворяется, примеси оседают или всплывают в зависимости от относительной плотности); мука или крахмал (мед разбавляют дистиллированной водой, добавляют несколько капель 5%-ного раствора йода, при наличии примеси раствор окрашивается в синий цвет); мел, гипс, известь (обнаруживается добавлением в раствор нескольких капель какой-либо кислоты или уксуса(идет бурное выделение углекислого газа); сахарный сироп (обнаруживается добавлением к 5—10%-ному водному раствору меда азотно - кислого серебра). Белый осадок хлористого серебра свидетельствует о наличии примеси. Прибавляют к 5 мл 20%-ного водного раствора меда 2,5 г свинцового и 22,5 мл метилового спирта (образование обильного желтовато-белого осадка указывает на примесь сахарного сиропа);

- добавки: сахарина, глицерина, казеинового клея, желатина;

- разбавление водой;

- замена: старым медом, цветочного меда падевым;

- «одуванчиковый мед» (варенье из одуванчиков) - распознается по наличию повышенного содержания сахарозы;

- подкармливание пчел сахарным сиропом (обнаруживается по повышенному содержанию сахарозы (более 25 %), так как у пчел, подкармливаемых сахарным сиропом, не хватает ферментов, гидролизующих сахарозу) (Заикина В. И., 2012) [24].

1.6. Влияние заболеваний пчел на качество меда

(европейский гнилец, варратоз)

Пчелы могут болеть заразными, незаразными, инвазионными и паразитарными болезнями, но наиболее значимыми и часто встречаемыми в Ставропольском крае являются европейский гнилец и варроатоз.

Европейский гнилец (гнилец открытого расплода, вонючий гнилец, кислый гнилец, доброкачественный гнилец) – инфекционная болезнь пчел, поражающая преимущественно личинок в 4-5 дневном возрасте, реже – в старшем возрасте, главным образом в начале лета. Довольно часто наблюдаются ярко выраженные сезонные вспышки, за которыми следует спонтанное выздоровление. (Гробов О. Ф., Гузеева Л. Н., Родионов З. Э., 1992; Харитонов Н.Н., 2012) [19, 79].

По данным исследователей Кривцова Н. И., Козина Р. Б, Лебедева В. И., Масленникова В. И. (2010), стало известно о том, что впервые возбудитель описан Чесхиром и Чени в 1885 году как Bacillusalvei. В 1906 году Г. Уайт назвал данную форму гнильца европейский гнилец и описал возбудителя болезни Bacillus pluton. Позже Г. Уайт своими исследованиями показал, что первой причиной европейского гнильца является Bacillus pluton.

Европейский гнилец по степени тяжести уступает американскому гнильцу, однако, благодаря тому, что он распространен чрезвычайно широко, наносимый ущерб значительно выше.

Европейский гнилец встречается на всех континентах земного шара, где есть пчелы, и в любых климатических зонах. Больные европейским гнильцом пчелиные семьи дают товарного меда на 20-80 % меньше, чем здоровые, также снижается количество пчелиных семей в 3-7 раз, расплода – на 34-45 %.

Возбудитель европейского гнильца – один или несколько видов микробов: Melissococcus plutonWhite, Bacillus alvei, Streptococcus faecalis, Streptococcus apis или Enterococcus faecalis, Bacillus оrpheus [34].

Российские исследователи Гробов О. Ф. Гузеева Л. Н., Родионов З. Э., (1992), писали о том, что существуют и другие мнения относительно этиологии гнильцовых болезней. По некоторым данным известно, что причинным агентом заболевания является Melissococcus pluton White, а остальные возбудители, обнаруженные при этом заболевании, относят к сопутствующим. Однако другие (Полтев В. И., 1964; Смирнов А. М., 1972) отмечают, что возбудителем европейского гнильца являются Melissococcus pluton, Bacilla alvei и Enterococcus faecalis [19, 51, 61].

Возбудители европейского гнильца сохраняются в меде в течение года. Выдерживают кипячение в воде около 15-20 минут, а 2 % - ный раствор хинозола убивает их в течение 10 минут. В организме личинок возбудитель попадает вместе с кормом. Источник болезни – больные и погибшие личинки. Возбудителей болезни распространяют внутри улья пчелы-кормилицы, пчелами-воровками, трутнями, осами и т.д.

Стрептококк плютон представляет собой клетку слегка удлиненной формы. Клеточная стенка 250-300 нм. Цитоплазма густо наполнена рибосомами.

В меде, хранящемся на солнечном свету, возбудитель болезни сохраняется 3-4 часа; при хранении меда в темном месте при комнатной температуре – 3-7 месяцев; в 20 % растворе забродившего меда – более месяца.

Бацилла альвей – палочка, клеточная стенка трехслойная и достигает толщины 170 нм. Цитоплазма имеет гранулярное строение. Содержит споры, которые имеют многослойное строение. В центре споры располагается спороплазма. Данный возбудитель жизнеспособен в меде до 450 дней, медовоперговой смеси около 171 дня.

Стрептококк апис – клетки округлой формы. Клеточная стенка однослойная. Цитоплазма состоит из мелкогранулярного вещества. В центре нуклеоида имеется вакуоль. Стрептококк апис остается жизнеспособным при температуре 35-37º С в меде до 256 дней, а в медовоперговой смеси – 129 дней. (Гробов О. Ф., Смирнов А. М., Попов Е. Т., 1987) [18].

Из сведений ученых-пчеловодов Кривцова Н. И., Лебедева В. И., Туникова Г. М. (1999) известно, что инкубационный период европейского гнильца длится 36-72 часа. Наибольшего развития болезнь достигает в начале главного медосбора. Заболевшие личинки гниют и превращаются в темные корочки, которые легко извлекаются из ячеек. Больные личинки приобретают кислый запах, а в запечатанных ячейках – гнилостный. Крышечки ячеек темные и продырявленные.

Наличие гнильца на пасеке очень сказывается на личинках пчел. Они меняют естественное положение, отмечается их высокая подвижность, перламутрово-белый цвет меняется на тусклый, затем личинки становится желтоватыми, просвечиваются. После они темнеют и высыхают, образуя корочки [35].

Ветеринарно-санитарная оценка и мероприятия при данном заболевании направлены на обеззараживание сотов с погибшими или больными личинками, занятых медом и пергой. При обнаружении на пасеке европейского гнильца полагается карантин, при этом перекачка, продажа меда и других продуктов пчеловодства, а также пчелиных семей и маток запрещена. (Соловейчик Л. Л., Басанец А. И., 2006) [64].

Существенным препятствием для развития пчеловодства является варроатоз, получивший в последние десятилетия широкое распространение и на пасеках Ставропольского края.

Варроатоз – инвазионная болезнь взрослых особей пчелиной семьи, их личинок и куколок, вызываемая клещом Varroa jacobsoni. По данным Международного эпизоотического бюро варроатоз внесен в список «Б» карантинных болезней пчел, наряду с американским гнильцом и акарапидозом.

Варроатоз резко отличается от других инфекционных и инвазионных болезней пчел. Все прочие болезни, как правило, поражают расплод, или только взрослых пчел в определенные сезоны года. Возбудитель же данной болезни круглогодично причиняют вред пчелиному семейству на всех фазах его развития (Кокорев Н., 2005) [31].

Впервые самки клеща были собраны с тела среднеиндийских пчел на острове Ява энтомологом Эдвардом Якобсоном и детально описаны А. Удеманом в 1904 г. Заболевание также было зарегистрировано в странах Азии, Европы, Северной Африки и Америки.

Первые случаи поражения медоносных пчел клещом Варроа на Дальнем Востоке в Приморском крае были установлены в 1964 году. Позже это заболевание распространилось по всей стране (Гробов О. Ф., 1991) [20].

Со слов исследователей, занимавшихся проблемой изучения влияния возбудителя на поведение пчел, Алексеенко Ф. М., Ревенок В. А., Чепурко М. А., (1991), причиной вспышки панзоотии варроатоза явилась интенсивная урбанизация природной среды в районах Юго-Восточной Азии — зоне обитания среднеиндийской пчелы. Завоз европейских пчел в XX веке на территорию региона привел к адаптации клеща к медоносной пчеле.

Самка возбудителя варроатоза коричневого или темно-коричневого цвета, тело сильно склеротизировано, сплющено в дорзовентральном направлении, слегка выпуклое со спины, форма поперечно-овальная, напоминает плод каштана или краба. Размер тела 1,00 — 1,77 × 1,5 — 1,99 мм.

Самец возбудителя имеет почти округлое тело, слабо склеротизированное, серовато-белого или слегка желтоватого цвета, размером 0,8 — 0,97 × 0,7 — 0,93 мм, грудной щиток слит с брюшным, неправильно изрезан в задней части [2].

Благодаря данным исследователя Пилецкой И. В., Залозной Л. М. (2004) выяснено, что клещи, как и все другие членистоногие, чрезвычайно чувствительны к влажности. При 20-ти 100%-ной относительной влажности гибель яиц варроа составляет соответственно 50 и 72%. С понижением температуры до 32º С влияние влажности снижается, но гибель яиц остается высокой (60%). Содержание самок за сутки до откладки яиц при 44%- ной влажности приводит к более позднему появлению протонимф; при воздействии в день откладки яиц – уменьшает яйцекладку, приводит к длительному развитию прото- и дейтонимф, снижает число взрослых клещей на самку-основательницу. Весенняя и осенняя популяции клещей особенно резко снижают вес при дефиците влаги. Увеличение температур при этом ускоряет гибель самок клещей. Показатели температуры и влажности влияют не только на выживание клещей, но и на сохранение их способности к дальнейшему питанию и размножению. При снижении веса за счет потери воды на 5-10% около 50% самок не могут питаться и размножаться на 20-85%, почти все особи – на 25%; гибель клещей наступает при двукратном увеличении этих потерь [50].

Известно, размножение клещей в гнездах пчел происходит неравномерно в течение года. Анализ особенностей яйцекладки показывает ее значительные вариации по месяцам, хотя общая плодовитость самок клещей остается неизменной. Смертность клещей в гнездах пчел увеличивается с мая по июль, достигая максимума в августе, а затем постепенно снижается. Изменения этого показателя в расплодный период зависят от многих факторов: силы и активности семей пчел, медосбора и подморок, количества расплода и степени поражения (Акимов И. А., 1988) [3].

Вследствие изучения этиологии возбудителя, Бабина Н. В. (1996), Гробов О. Ф., Лихотин А. К. (1989) определили, что передача клеща возможна от блуждающих пчел, при подселении и объединении пчелиных семей, при перестановки сотов из больной пчелиной семьи в здоровую и. т.д. Самки клеща прикрепляются к пчелам на венчиках цветков, с которым производится сбор нектара. Возможно распространение паразита на большие расстояния с помощью пакетов и маток пчел, высылаемых из неблагополучной местности и при бесконтрольном надзоре ветеринарных специалистов [6, 21].

По некоторым данным автора Маркова В.И. (1986), вначале варроатозом поражаются отдельные сильные семьи, в дальнейшем паразит распространяется по всей пасеке. С момента заражения до выявления клещей в семье пчел обычно проходит 3-4 года. Основным местом сосредоточения возбудителя в активный период жизнедеятельности пчелиной семьи является печатный расплод и молодые, вышедшие из ячеек рабочие пчелы и трутни [41].

Один из исследователей, Горбов О. Ф. (1991), утверждает, что степень выраженности признаков заболевания находится в прямой зависимости от численности паразитов в улье. Паразитирование клещей в расплоде приводит к появлению уродливых пчел и трутней. Рост, развитие и продуктивность пораженной варроатозом семьи резко снижаются, такие семьи слабеют и гибнут. Снижается вес обножки, падает вес содержимого медового зобика. Даже при незначительном поражении продуктивность сокращается [20].

Все пчелиные семьи пасек, неблагополучных по варроатозу, весной обрабатывают. При лечении применяют фенотиазин, кельтан, фольбекс, варроатиз, эфирсульфонат, нафталин, раствор щавелевой кислоты и др. Но в основном все эти препараты токсичны и адсорбируются медом, поэтому использование их может быть разрешено только за месяц до сбора меда (Смирнова Т.И., 2006) [59].

1.7. Обработка, хранение меда и его дефекты

Обработка меда — проводится на пасеках и заготовительных предприятиях. Мед, как правило, поступает на обработку в крупной таре и в закристаллизованном состоянии. Поэтому перед обработкой его распускают, т. е. превращают из закристаллизовавшегося в жидкое состояние путем нагревания до 50-55º С в течение 4-8 часов. Распускают мед в металлической таре, поместив ее в ванную с водой, подогреваемой до 55º С, или в термокамеру. В термокамеру тару с медом ставят с открытой крышкой вверх дном, поэтому распущенный мед сразу же вытекает из тары в приемную ванну. В таком случае мед непродолжительное время находится под действием тепла и вероятность ухудшения его свойств минимальна. Мед выдерживают под действием рабочей температуры до его полного плавления и разжижения (Темнов В. А., 1967) [68].

При подогреве часто происходит перегрев меда, что значительно снижает его качество. На заготовительные предприятия из пасечных хозяйств может поступать не слишком чистый мед. Так, при неумелом использовании дымаря в меде можно обнаружить сажу и золу. Пыль, сор, растительные волокна, которые попадают на рамки с медом с верхних утеплительных подушек, а также мед может содержать трупы пчел, кусочки дерева и воска при неаккуратной распечатке сотов.

Пчеловод не должен откачивать мед из сотов, в которых имеется расплод. После откачки мед должен отстояться. Выполняя все инструкции по содержанию пчел на пасеке и по откачке меда, любой пчеловод может получать с пасек первоклассный натуральный мед (Шеметков М. Ф., Головнев В. И., Кочевой М. М., 1991) [80].

Для предотвращения кристаллизации и брожения меда на перерабатывающих предприятиях применяют его пастеризацию. Происходит термическая обработка меда, которая приводит к гибели вегетативных форм осмофильных дрожжей и плавлению мелких кристаллов глюкозы, являющиеся центрами кристаллизации. Во время процесса пастеризации мед выдерживают 4 минут при 80ºC или 6 минут при 76ºC, затем фильтруют и охлаждают до 60ºC. При мгновенном нагреве и быстром охлаждении качество меда мало меняется.

В необходимых случаях проводят купажирование меда, т. е. производят смешивание разных видов меда для получения продукта желаемого качества. Однако данный способ обработки меда применяют еще и для выравнивания его влажности. Этот метод направлен на использование аппаратов – гомогенизаторов с механической мешалкой. Низшие сорта меда с высококачественными сортами не смешивают (Белик Э. В., 2007) [9].

Согласно сведениям автора Харчука Ю. И. (2007), на пасеках обработка меда включает в себя распечатывание сотов, откачивание из них меда, фильтрование, т. е. очистку меда от посторонних примесей, и дозревание меда, если был откачан незрелый мед. Простейшая фильтрация проводится с помощью сита, которое задерживает относительно крупные примеси.

Для очистки меда от крупных посторонних примесей применяют простейшую фильтрацию с помощью фильтров большого объема с выемными рамками-ситами. Мед из медогонки поступает в середину фильтра и, профильтровываясь через вертикальные выемные рамки-сита, протекает в боковые отделения к отстойникам или таре. В процессе работы ситечко может засориться, поэтому в помещении нужно обязательно иметь запасное, чтобы вовремя сменить его. Засорившиеся сита вынимают и промывают.

Довольно часто пасечники для очистки меда от более мелких примесей используют мешковину. Ее укрепляют на деревянных рамках, на бортах отстойника. Вместо этого материала можно использовать марлю, сложенную в два-три слоя. Мед процеживают сквозь ткань.

В дальнейшем очистку меда от посторонних мелких примесей проводят с помощью отстаивания: примеси тяжелее меда оседают на дно. Легкие же — собираются на поверхности. Легкие примеси составляют около 90% от общего количества загрязняющих веществ.

Во время отстаивания не только удаляются посторонние примеси, но и происходит расслаивание меда. В верхнем слое остается мед, имеющий большую водность, а в нижнем — более тяжелый, имеющий меньшую водность. При отстаивании возможно и дозревание меда. Для этого отстойные баки закрывают сеткой или марлей, которые не препятствуют испарению из него влаги.

Чем выше температура меда, тем меньше обычно продолжительность его отстаивания [77].

По утверждениям исследователя–пчеловода Чернигова В. Д. (1979), лучшая посуда для хранения меда деревянная, но также допускается хранение и в стеклянной, эмалированной герметически закрытой посуде. Деревянную посуду обычно делают из липы или кедра, буковой и чинарной клепки. Посуда из смолистых пород деревьев под мед непригодна, так как она придает ему запах смолы, в дубовой таре он чернеет, а в осиновой приобретает горечь.

Хранение меда при высокой температуре и повышенной влажности воздуха в помещении вызывает значительные изменения в его составе. Наиболее оптимальная влажность воздуха в помещении считается приблизительно равной 60%, а температура – не выше 10ºC.

Если мед хранить при повышенной температуре, то такие ценные вещества, как неустойчивые к повышению температуры энзимы, быстро разрушаются. По Уайту между температурой хранения меда и скоростью разрушения энзимов существует следующая зависимость (таблица 2).

Таблица 2 - Зависимость периода полураспада диастазы и сахарозы от температуры хранения меда (расчетные значения по Уайту)

| Температура, в ˚C | Период полураспада | |

| Диастаза | Сахараза | |

| 10 | 12600 дней | 9600 дней |

| 20 | 1480 дней | 820 дней |

| 25 | 540 дней | 250 дней |

| 30 | 200 дней | 83 дня |

| 32 | 126 дней | 48 дней |

| 35 | 78 дней | 28 дней |

| 40 | 31 день | 9,6 дня |

| 50 | 5,38 дня | 1,28 дня |

| 60 | 1,05 дня | 4,7 часа |

| 63 | 16,2 часа | 3,0 часа |

| 70 | 5,3 часа | 47 минут |

| 71 | 4,5 часа | 39 минут |

| 80 | 1,2 часа | 8,6 минуты |

Не стоит хранить мед рядом с продуктами, которым свойственен сильный запах, потому что он может передаваться меду и в результате чего снижать его качество. Мед в сотах хранят в таких же условиях, но сами соты должны быть обернуты провощенной бумагой и находиться в помещениях сухих и хорошо проветриваемых [87].

К основным дефектам меда исследователь Коваленко Л. В. (1986) относит: повышенную влажность, брожение, вспенивание, появление на поверхности более рыхлого белого слоя, темной жидкости, присутствие посторонних запахов, потемнение. Зрелый мед в благоприятных условиях сохраняет свои природные достоинства длительное время. Но в процессе его хранения потребительские свойства ухудшаются.

Повышенная влажность свойственна незрелому меду. Сразу после откачки необходимо выдержать герметично закрытые емкости при температуре 15-20° С один месяц. При откачке меда с влажностью 23-25% необходимо проводить дозревание (десорбцию) меда. Это достигается отстаиванием меда в специальных отстойниках или емкостях. Выдерживают мед при температуре 40-45° С и влажности воздуха 40-50% длительное время в мелкой таре. Во время отстаивания меда, испаряется часть влаги и одновременно продолжается действие ферментов на сахара с вовлечением воды в ферментативные процессы. Ускорение испарения влаги при отстаивании приводит к расслаиванию меда. Потому, как незрелый мед отличается меньшей плотностью, то он собирается в верхней части отстойника. Верхний слой меда сливают в отдельный отстойник. Однако мед может дозревать и без сливания верхних слоев. Помещение, предназначенное для дозревания меда, должно быть сухим и хорошо проветриваемым. После доведения влажности меда до 19-20% процесс десорбции прекращают, мед герметично закупоривают в тару, охлаждают до 10-15° С и хранят.

В процессе многократного перемешивания меда происходит его вспенивание, а также при переливании меда с повышенным содержанием белковых веществ (верескового, гречишного, падевого). Такой дефект проявляется в виде обильных мелких пузырьков воздуха, находящихся на поверхности или во всем объеме. Его можно устранить с помощью нагревания при температуре 50° С в течение 5-10 часов с последующим отстаиванием.

В результате хранения меда с высоким содержанием глюкозы образуется рыхлый белый слой на поверхности. Такой дефект можно устранить путем нагревания меда до 35-40° С в течение 5 часов с последующим перемешиванием. Если мед содержит много фруктозы, то на его поверхности может выделиться темная жидкость. Данный дефект ликвидируют путем тщательного перемешивания пчелиного меда и с последующим хранением при низких температурах (0-5° С).

Потемнение меда возникает при длительном хранении в комнатных условиях (20-25° С) или хранении его в алюминиевой таре. Тогда такой мед пропускают через фильтры из отбеливающих глин. В остальных случаях его нельзя использовать в пищу.

Присутствие посторонних запахов возникает за счет сорбции веществ из сильно пахнущих продуктов или после обработки ульев муравьиной, щавелевой кислотами, нафталинном и другими дезинфектантами. Эти запахи удаляют путем выдержки меда в вакуум-аппаратах, перемешивая его 5-10 часов при температуре раствора меда 40-45° С и остаточном давлении 8-10 кПа. Если после такой обработки в меде все-таки сохраняются посторонние запахи, то его используют только в технических целях [28].

Обобщив данные доступной нам научной литературы, пришли к выводу, что вопросы анализа качества меда, полученного от больных пчел, требуют дополнительного изучения.

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Материалы и методы исследований

Наблюдения проводились в 2011-2014 годы на базе пасеки пчеловода Рядского А.А., проживающего по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Комсомольская, 42, расположенной в степной зоне.

Объектами исследований служили пчелиные семьи карпатской породы пчёл. Пчелиные семьи содержатся в типовых двухкорпусных ульях. В эксперименте участвовало 30 пчелиных семей.

Пасека стационарно располагается в с. Александровское, а на летний период передвигается по Александровскому, Ипатовскому, Предгорному, Георгиевскому, Туркменскому, Новоселицкому, Минераловодскому районам.

В эксперименте были использованы только сильные семьи-аналоги с матами-сестрами и одного возраста с одинаковым количеством мёда, расплода, перги. Группы формировали после проведения осенней ревизии пасек.

Пробы меда отбирали от каждой отобранной упаковочной единицы. Жидкий мёд упаковывали в тару вместимостью 25 дм3 и перемешивали.

Пробы меда отбирали трубчатым алюминиевым пробоотборником диаметром 10˗12 мм, погружали его по вертикальной оси на всю высоту рабочего объема.

После извлечения пробоотборника с его наружной поверхности давали стечь мёду и сливали его в специально подготовленную чистую и сухую посуду.

Закристаллизованный мед отбирали коническим щупом длиной не менее 500 мм с прорезью по всей длине. С щупа пробу отбирали чистым сухим шпателем. Затем мёд из разной тары извлекали шпателем и составляли объединенную пробу.

Пробы сотового меда брали от каждой 5-й рамки: в верхней части рамки вырезали кусок сотового меда размером 5x5 см, мед отделяли фильтрованием через марлю. Если мед был закристаллизован, его подогревали на водяной бане.

Объединенную пробу составляли из точечных проб, тщательно перемешивали и выделяли среднюю пробу, масса которой была около 1000-1300 г.

Среднюю пробу делили на две части, помещали в две чистые сухие стеклянные банки, плотно укупоривали и опечатывали. Одну банку передавали в лабораторию для анализа, другую хранили до получения результата анализа.

На банку с пробой наклеивали этикетку с указанием:

- даты и места взятия пробы;

- массы меда и партии;

- месяца и года фасования меда;

- фамилии и имени лица, взявшего пробу;

- способа обработки пробы (с подогревом или без него).

Для определения качества меда сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы проводили исследования по следующим показателям:

· органолептические данные (цвет, аромат, вкус, консистенция и кристаллизация);

· массовая доля воды;

· присутствие оксиметилфурфурола (ОМФ);

· диастазная (амилазная) активность;

· определение цветочной пыльцы;

· общая кислотность;

· массовая доля редуцирующего сахара;

· содержание сахарозы (по показаниям);

· наличие механических примесей (по показаниям);

· содержание мышьяка, свинца, кадмия (солей тяжелых металлов).

Для определения массовой доли воды используют аппаратуру:

Рефрактометр ценой деления шкалы показателя преломления не более 1 – 103; баня водяная с электрообогревом 60о С; термометр ртутный стеклянный лабораторный до 100о С и ценой деления 1оС по ГОСТ 28498; пробирки стеклянные диаметром 7 мм, высотой 30 ˗ 40 мм по ГОСТ 25336.

Для проведения испытания использовали незакристаллизовакный мед. Закристаллизованный мёд в объеме 1 см3 меда помещали в пробирку, плотно закрывали и нагревали на водяной бане при температуре 60о С до полного растворения кристаллов. Затем пробирку охлаждали до температуры воздуха в лаборатории. Воду, сконденсировавшуюся на внутренней поверхности стенок пробирки, и мед тщательно перемешивали стеклянной палочкой. Одну каплю меда наносили на призму рефрактометра и измеряли показатель преломления.

Полученный показатель преломления меда пересчитывали на массовую долю воды в меде по таблице 3.

Таблица 3. ˗ Массовая доля воды в меде в зависимости от коэффициента рефракции

| Коэффициент Рефракции nD20 | Массовая доля воды, % | Коэффициент Рефракции nD20 | Массовая доля воды, % | Коэффициент Рефракции nD20 | Массовая доля воды, % |

| 1,5044 1,5038 1,5033 1,5028 1,5023 1,5018 1,5012 1,5007 1,5002 1,4997 1,4992 1,4987 1,4982 1,4976 1,4971 1,4966 1,4961 1,4956 1,4950 1,4946 1,4940 | 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 | 1,4935 1,4930 1,4925 1,4920 1,4915 1,4910 1,4905 1,4900 1,4895 1,4890 1,4885 1,4880 1,4875 1,4870 1,4865 1,4860 1,4855 1,4850 1,4845 1,4840 1,4835 | 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 | 1,4830 1,4825 1,4820 1,4815 1,4810 1,4805 1,4800 1,4795 1,4790 1,4785 1,4780 1,4775 1,4770 1,4765 1,4760 1,4755 1,4750 1,4745 1,4740 | 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 |

| nD20 – значение показателя преломления при температуре 20оС. | |||||

Качественная реакция на оксиметилфурфурол - метод основан на образовании в кислой среде соединения оксиметилфурфурола с резорцином, окрашенного в вишнево-красный цвет.

Материалы и реактивы: ступки фарфоровые диаметром 70 мм с пестиком по ГОСТ 9147; чашки фарфоровые диаметром 50 мм по ГОСТ 9147; эфир для наркоза стабилизированный по БД; резорцин по ГОСТ 9970; кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., концентрированная.

Раствор резорцина массовой долей 1 % готовили по прописи - 1 г резорцина растворяли в 100 см3 концентрированной соляной кислоты. Раствор был бесцветным.

В сухой фарфоровой ступке тщательно перемешивали пестиком в течение 2—3 мин около 3 г меда и 15 см3 эфира. Эфирную вытяжку переносили в сухую фарфоровую чашку и повторяли перемешивание меда с новой порцией эфира. Эфирные вытяжки объединяли и давал эфиру испариться под тягой при температуре не выше 30о С. К остатку прибавляли 2—3 капли раствора резорцина.

Через 5 минут наблюдали появление розового цвета, что свидетельствует о наличии оксиметилфурфурола.

Диастазная активность выражается количеством кубических сантиметров раствора крахмала массовой долей 1 %, которое разлагается за 1ч амилолитическими ферментами, содержащимися в 1 г безводного вещества меда. 1 см3 раствора крахмала соответствует 1 единице активности.

Аппаратура и реактивы: колориметр фотоэлектрический, снабженный светофильтром максимумом пропускания при длине волны 582 или 590 нм; рН-метр с ценой деления ОД рН по БД; электрод измерительный стеклянный; баня-термостат водяная на 20 и 40о С; пробирки стеклянные диаметром 20 мм и высотой 200 мм по ГОСТ 25336; весы лабораторные 1-го или 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104; бюретка вместимостью 25 см3 ценой деления 0,1 см3 по ГОСТ 29252; пипетки исполнений 1,2,4,5 и 6 вместимостью 1,2 и 5 см3,2-го класса точности по ГОСТ 29228; колбы мерные исполнений 1, 2 вместимостью 50 см3 по ГОСТ 1770; секундомер по НД; крахмал растворимый для йодометрии по ГОСТ 10163, ч., раствор массовой долей 0,25 %; кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61, х.ч., раствор концентрации с (СН3СООН) = 0,2 моль/дм3; натрий уксуснокислый трехводный по ГОСТ 199, х.ч., раствор концентрации с (CH3COONa) = 0,2 моль/дм3; натрий хлористый по ГОСТ 4233, ч.д.а., раствор концентрации с (NaCl) = 0,1 моль/дм3; 2,4-динитрофенол, ч.д.а. по НД; йод, раствор концентрации 0,015 моль/дм3 по НД; раствор буферный стандартный с рН, близкой к 5,0 для проверки стеклянного электрода по ГОСТ 8.135; вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

В первую очередь готовят ацетатный буферный раствор в концентрации 0,2 моль/дм3 с рН 5,0. Его готовили, смешивая одну объемную часть раствора уксусной кислоты и три объемные части раствора уксуснокислого натрия. В полученном буферном растворе растворяли 2,4-динитрофенол с таким расчетом, чтобы его концентрация в комбинированном реактиве составила 0,05 %. Проверяли рН раствора потенциометрически. Затем готовили комбинированный реактив из восьми объемных частей раствора крахмала, пяти объемных частей буферного раствора с 2,4 – динитрофенолом и одной объемной части раствора хлористого натрия. Полученную смесь тщательно встряхивали.

Готовили раствор меда: 5 г меда, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г. растворяли в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 50 см3. 1 см3 такого раствора содержится 0,1 г меда.

Раствора крахмала готовили путем разведения 0,25 г крахмала с 10 — 20 см3 дистиллированной воды и переносили в коническую колбу, где слабо кипело 80 — 90 см3 дистиллированной воды. Кипятили в течение 2—3 мин. Охлаждали до 20 оС и переносили в мерную колбу вместимостью 100 см3.

В сухую пробирку отмеряли из бюретки 14,0 см3 комбинированного реактива. Пробирку закрывали резиновой пробкой и помешали на 10 мин в водяную баню при температуре 40° С. Затем в пробирку вносили пипеткой 1,0 см3 раствора меда. Содержимое перемешивали и пробирку вновь помещали на водяную баню, одновременно включая секундомер. Пробирку выдерживали на водяной бане в течение 15 мин при температуре 40 ± 0,2о С.

Пипеткой отбирали 2,0 см3 реакционной смеси, вносили ее при перемешивании в мерную колбу вместимостью 50 см3, содержащую 40 см3 воды и 1 см3 раствора йода, температурой 20о С. Раствор доводили водой до метки. Колбу закрывали пробкой, содержимое хорошо перемешивали и выдерживали на водяной бане при 20о С в течение 10 мин.

Одновременно проводили контрольный опыт, заменяя раствор меда дистиллированной водой.

Оптическую плотность измеряли на фотоэлектроколориметре против воды при светофильтре длиной волны 582 или 590 нм, используя кювету рабочей длиной 1,0 см. Колориметрируя растворы, определяли значения оптической плотности испытуемого раствора Dисп и контрольного опыта Dк с точностью отсчета 0,001.

Диастазное число меда Х4 в пересчете на 1 г безводного вещества вычисляли по формуле:

Х4 = (Dк – Dисп) • 100 • 80 / Dк (100 – W)

где Dк — оптическая плотность раствора, определенная контрольным опытом;

Dисп — оптическая плотность испытуемого раствора;

80 — коэффициент пересчета;

W — массовая доля воды в меде, %.

За окончательный результат испытания принимали среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений. Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 0,5 ед. Готе.

Определение цветочной пыльцы

Сущность метода заключается в идентификации зерен пыльцы.

Аппаратура, материалы, реактивы: микроскоп световой биологический; центрифуга электрическая; весы лабораторные общего назначения 4 кл; центрифужные пробирки; стаканы химические вместимостью 100 см3; петля бактериологическая; предметные стекла; покровные стекла; спирт этиловый ректификованный массовой долей 96%; дистиллированная вода.

Исследование проводили таким образом: 20 г меда растворяли в 40 см3 дистиллированной воды. Тщательно перемешивали, переносили в центрифужные пробирки и центрифугировали в течение 15 мин. с частотой вращения 10 - 50 с-1. После центрифугирования жидкость сливали, а каплю осадка переносили петлей на предметное стекло. Стекло покрывали покровным стеклом.

Закристаллизованный мед помещали на подогретое до 50 - 60° C предметное стекло. Под микроскопом проводили идентификацию пыльцевых зерен.

Определение общей кислотности - метод основан на титровании исследуемого раствора меда раствором гидроокиси натрия концентрации с (Na0H) = 0,1 моль/дм3 в присутствии индикатора фенолфталеина.

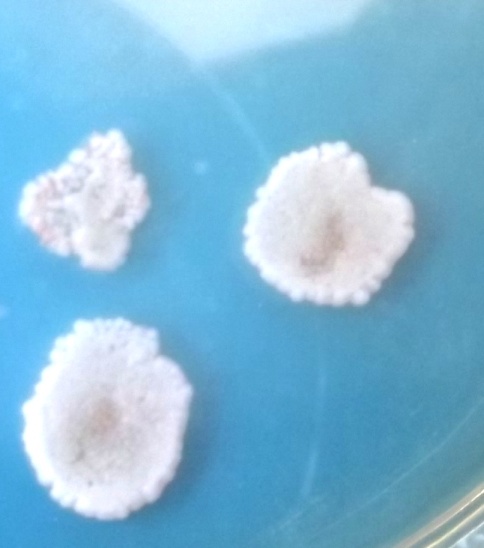

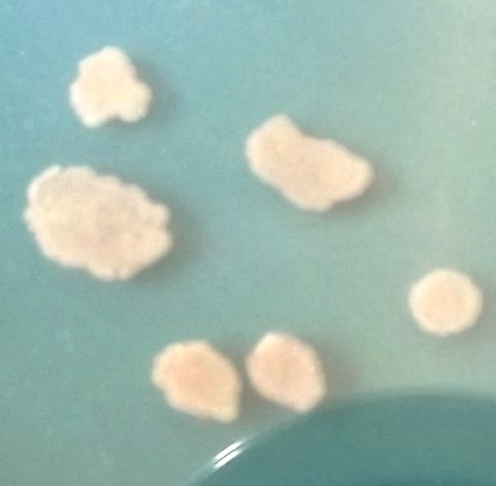

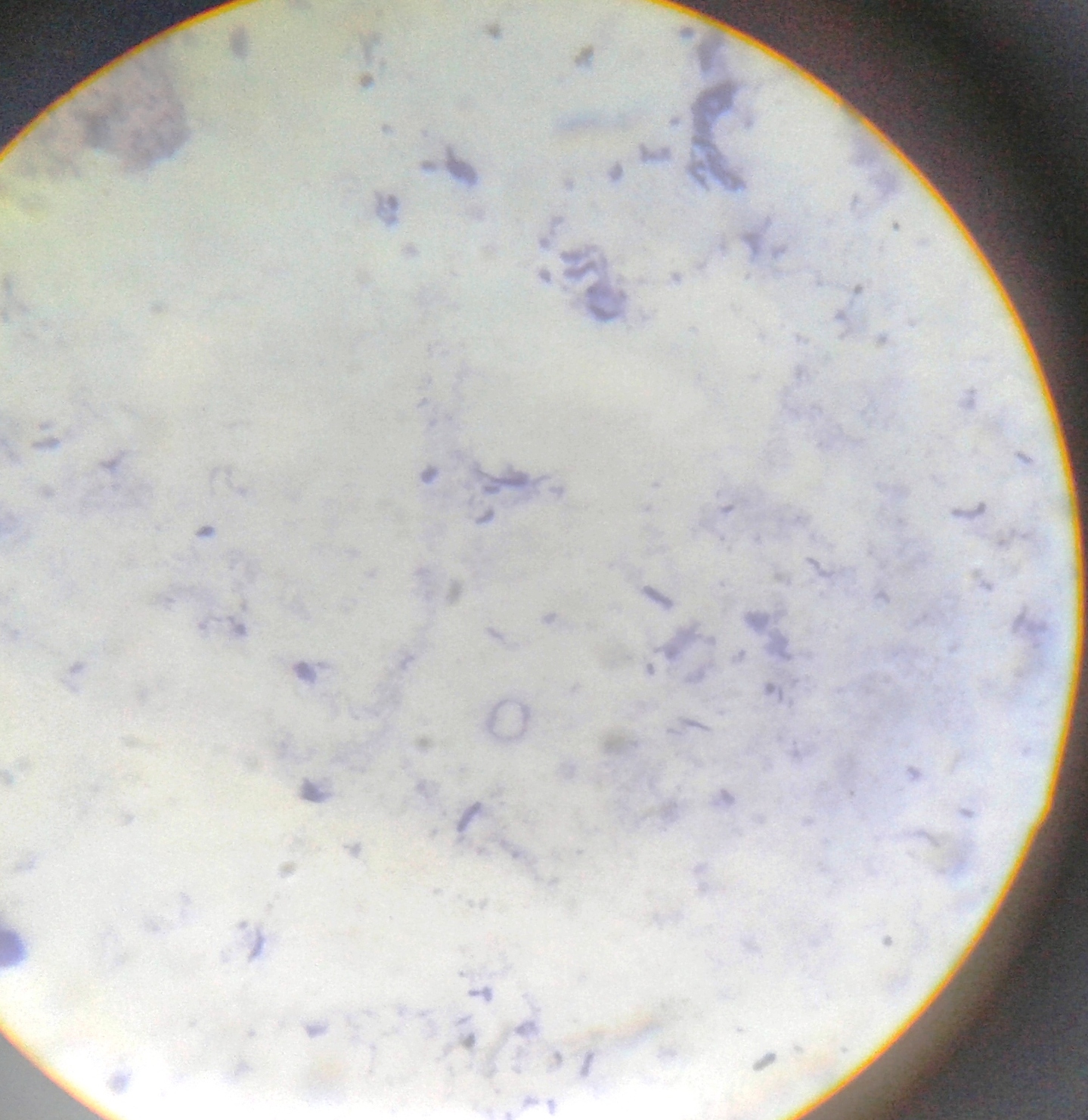

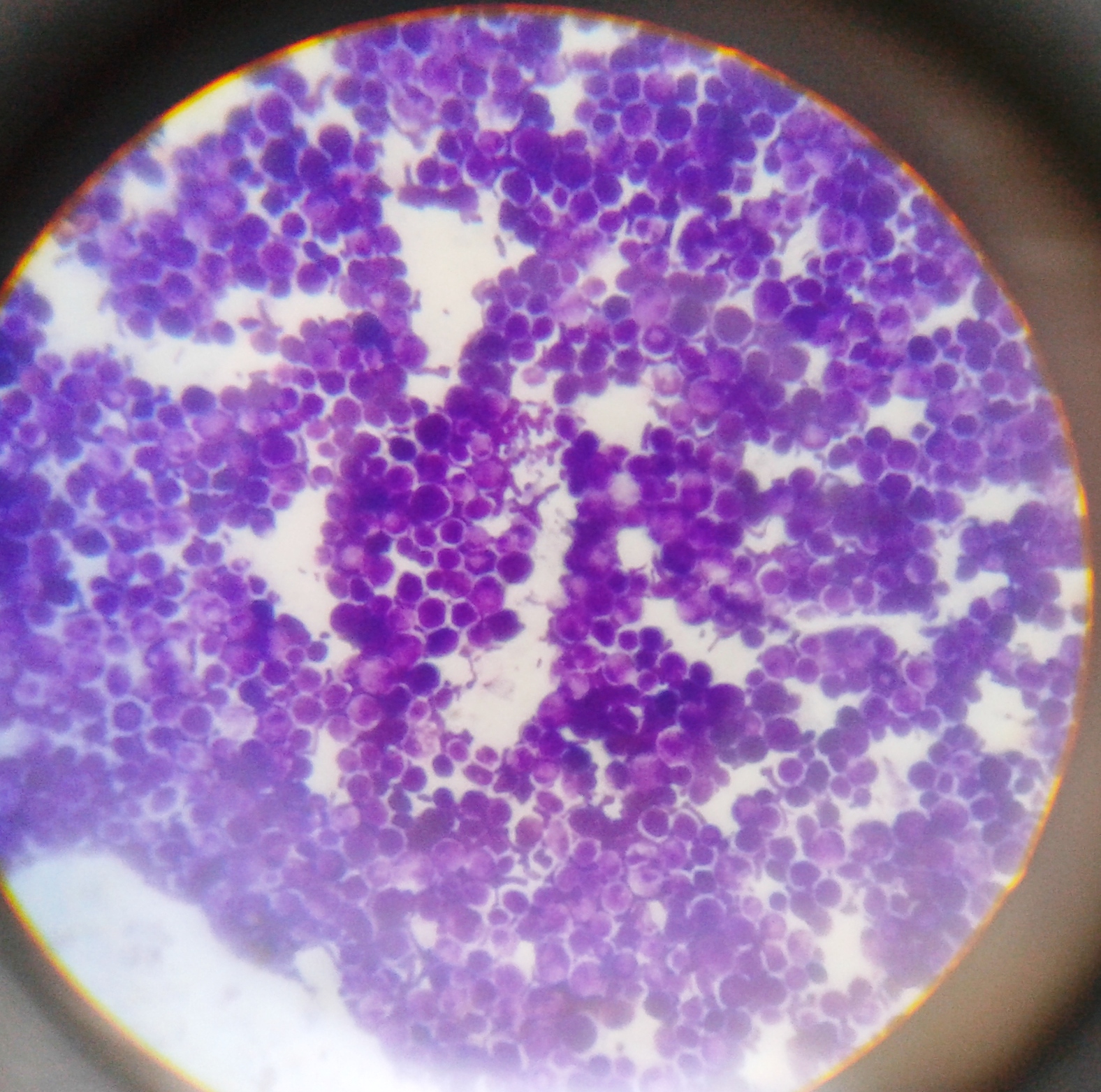

Аппаратура, посуда и реактивы: весы лабораторные 1-го или 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г пo ГОСТ 24104; мешалка магнитная по НД; колбы мерные исполнения 1, 2 вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770; стаканы стеклянные исполнения 1 вместимостью 50 см3 по ГОСТ 25336; пипетки вместимостью 20 см3 по ГОСТ 29228; колбы конические вместимостью 200 и 250 см3 по ГОСТ 25336; лабораторная бюретка типа I вместимостью 2 см3 с ценой деления 0,02 см3 1 или 2 класса по ГОСТ 29252; натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. или ч.д.а., раствор концентрации c (NaOE) = 0,1 моль/ДМ3; фенолфталеин, спиртовой раствор массовой долей 1 % по НД; вода дистиллированная по ГОСТ 6709.