Комниренко (Попова) Мария Григорьевна

Я, Комниренко (Попова) Мария Григорьевна, 10.11.1935 года рождения,

бывшая воспитанница Лиманского спецдетдома, поселок Шабо, помню некоторые моменты войны. В детдоме работала воспитательницей учительница немецкого языка Гук Лидия Анисимовна, которая несколько раз спасала детей. Дело в том, что рядом находилось помещение для лечения немецких лошадей. Их лечили, мазали серой. Учительница спасала тем, что периодически для безопасности детей войны вешала на воротах табличку, что в корпусе инфекционное заболевание, а карантин длится 45 дней, и так было неоднократно, что нас и спасло. Мой возраст восстанавливали, так как я была ребенком. Мать умерла рано. Отец был военный. Он оставил нас на попечение тётке, а сам поехал воевать. И в 1943 году он погиб. А тётка сдала нас в спецдетдом, а сама ушла. Больше мы её не видели. Я продолжала жить в спецдетдоме. В 1950 году Сталин издал указ: с каждого детдома по 15 детей на учебу в ремесленные училища. Я попала в Ворошиловградское училище и обучалась на фрезеровщицу. По окончании училища старший мастер всем учащимся из детдома выдал документы по восстановлению возраста. В 1952 году окончила училище и работала на военном заводе п/я 103 фрезеровщицей. Отработала там и в 1958 году приехала в г. Керчь, где 20 декабря вышла замуж за Комниренко Валерия Александровича. Он был жителем г. Керчи и жил в детдоме. Умер он в 2005 году. Отец моего мужа работал на заводе Войкова старшим нормировщиком, а затем его избрали первым секретарем Ленинского района. В 1942 году он погиб при переправе через Керченский пролив. Мне пришлось потратить много сил и здоровья для того, чтобы получить жилье. Пришлось при Советском Союзе в 1969 году побывать в Москве, в Верховном Совете, Совете Министров, ЦК КПСС, ЦК профсоюза (здесь же меня спросили, где я остановилась и не нуждаюсь ли я в гостинице), посольстве (там меня проконсультировали и направили в Киев в Совет Министров). А через неделю меня посетили областные и местные власти, после чего 6 марта 1970 года я получила квартиру. В настоящее время я почетный донор (начала сдавать кровь в 1952 году и в 1987 году закончила), дитя войны, ветеран труда, а жизнь моя чуть ли не на минимальной пенсии. Справедливо ли это? Нельзя же сравнивать ту жизнь и эту. Надо же делать какой-то перерасчет.

Керчь. К. Маркса 10, кв. 49. 2014 г.

Кострицкая Тамара Ивановна

Война застала нашу семью в г. Орле. Мне в то время было 10 лет, моему брату – 6 лет, а младшей сестре 4 года. Мама была на седьмом месяце беременности. Отец – военнослужащий. Помню взволнованные лица людей. Все столпились на улицах возле репродукторов и слушали неповторимый голос Левитана: сегодня, 22 июня, в 4 часа, утра началась война.

Все сразу переменилось. Почти сразу город подвергся жесточайшей бомбардировке. Отец наш вместе с воинской частью сразу по тревоге отправляется на фронт. Нас же, как семью военнослужащего, вывезли за пределы города, в с. Михайловка, где мы и проживали некоторое время. С собой мы смогли взять самое необходимое. В селе было очень тревожно и опасно жить – бесконечные воздушные налеты; с неба, как горох, спускались десантники прямо в спелые пшеничные поля. Защитники рядом вели бои. Пшеничные поля приходилось поджигать, чтобы «поджарить десантников» и не оставить хлеб врагу. Вскоре все семьи военнослужащих вывезли из села на какую-то железнодорожную станцию и, погрузив в товарные вагоны, отправили в тыл, подальше от линии фронта.

Это было «ужасное путешествие», никаких удобств, постоянные воздушные налеты немецких «мессеров», плачь детей, голод и всеобщее горе. Так мы добрались до г. Тулы, переполненного войсками и беженцами, где так же были обстрелы и мародерство. Из Тулы нас отправили дальше, в тыл, и мы добрались до г.Саратова. Это уже было спасение. Мы остановились у родственников, у маминой сестры с тремя детьми, муж которой вскоре погиб на фронте. Маме выдали продовольственный аттестат, деньги, и две наши семьи могли продержаться в трудное время. Детям, наравне с взрослыми, пришлось пережить все тяготы этой войны, как и всем советским людям. Не хватало одежды (я в школу ходила только в галошах), продуктов питания. Город тоже очень бомбили. Пытались уничтожить мост через Волгу и нефтеперегонный завод. Трудно описывать все пережитое. Сколько мы потеряли родных. И все же, не смотря ни на что, нам еще повезло – мы выжили. Мы ходили в школу, бесплатно посещали дворец пионеров, летом отдыхали в пионерских лагерях, радовались жизни. Отец наш ввернулся с войны тяжело раненый, подлечился в военном госпитале, а потом продолжил службу в армии в разных местах. Так мы в 1944 г. оказались в г. Львове. Здесь мы встретили день нашей Победы – 9 мая 1945 г.

16.03.2013г.

Котельников Пётр Петрович

1.02.1930 г. рождения.

Керчь в огне

Много лет прошло с тех времён, когда закончилась самая разрушительная война, когда-либо бывшая на земле. Покидают мир живых те, кто участвовал в ней. Всё чаще и чаще слышатся призывы к примирению. К кому только обращены они? Ведь не идут они из уст воевавших. Оказывается, потомки призывают дедов забыть о потерях и унижениях. А что дети и внуки вообще знают о прошедшей войне?

Идея примирения ведёт к размыванию граней между правыми и виноватыми, приравнивает убийцу с жертвой! Требуют чтить как освободителя, так и того, кто искренне и верно служил фашистам! И уже начинает подниматься вопрос: кто первым начал военные действия в войне, Германия или Советский Союз? Были ли Освенцим и Майданек, Хатынь и Треблинка на самом деле? Придет примирение и станут забытыми разрушенные города и деревни, Бабий Яр и Багеровский ров, Пискаревское кладбище, послевоенные землянки в центре Воронежа.

Наступило 27 октября 1941 года. День был солнечным, ясным. Ни единого облачка в небесах. Я отправился в школу. В 13ч.20 мин. должен был начинаться урок. Почти все товарищи находились во дворе школы, предавались шумным играм. Я был один на один с книгой в совершенно пустом классе. Вдруг до меня донесся многоголосый, полный тревоги, крик детей. Такого крика мне никогда не приходилось слышать. Моё внимание привлекли стёкла окон с наклеенными на них крест на крест полосками материи. Я передаю без доли вымысла то, что пришлось тогда увидеть. Стёкла окон выгнулись и вогнулись. Звуков не слышно. Затем оглушительный чудовищный взрыв потряс мир. Стёкла понеслись вперёд, трещали и ломались переплёты оконных рам, срывались с петель двери, трещали стены. Здание школы буквально подпрыгнуло. Я бросился прочь. Но тут меня подхватила воздушная волна, как перышко, и швырнуло на стену. Ужас сковывал мои действия, руки и ноги казались ватными. Раздался следующий взрыв, за ним последовали и другие. Все они были невероятной силы. Короткий отрезок коридора был пуст, я был никому не нужен. Осознание этого, чудовищный страх и желание жить заставило меня двинуться в ту часть коридора, в которой не было окон, и где шевелилась, раскачивалась, испуская крики, живая масса, сцепленная в единое целое юных человеческих тел. Протиснуться между ними было невозможно. Когда сбоку образовалась узкая щель, я протиснулся через неё. Мне удалось разыскать каморку, где хранились швабры, вёдра и иной инвентарь, я сидел между мётлами и вёдрами, вздрагивая при каждом взрыве. Сколько времени просидел там, не помню…Было интуитивное желание задержать детство. Но, увы, оно ушло с первым разрывом авиабомбы. Я отправился в школу ребёнком, а возвратился взрослым. Начиная с этого дня, бомбардировки города стали ежедневными. Они не были такими ужасными, какой была первая бомбардировка, и не стали такими интенсивными, какими нам ещё предстояло испытать. Начинали с 9 ч. утра и заканчивали в 18.00 часов.

Всё новые и новые приказы германского командования расклеивались на стенах домов. Не выполнить их означало расстрел. А выполнить?

Как-то появился приказ детям школьного возраста явиться в школы для продолжения учёбы. Я проигнорировал этот приказ, полагая, что ничему путному меня по приказу немцев учить не будут. Откликнулись на этот приказ более 250 детей. Домой они уже не вернулись. Поползли по городу слухи, что всех детей немцы отравили, угостив чаем с пирожками, содержащими яд. Все сомнения по поводу евреев отпали, когда на створках ворот были расклеены листки с приказом, где было чётко сказано, что за укрывательство евреев – расстрел. Расстрел ожидал в этом случае не одного человека, а всю семью, всех жителей двора. Евреи в городе были обречены. Трудно предположить, что не найдётся во дворе такого, кто из трусости, из страха перед смертью не выдаст своего соседа.

28 ноября 1941 года на Сенную площадь пришло около 7000 жителей. Правда, идя на площадь, забрав с собой всё ценное, некоторые не догадывались, что их ждёт. Я назвал только евреев, но в городе проживала тьма - тьмущая людей других национальностей. Их в массе своей пока не трогали, пока выдёргивали поодиночке. Но, тронут позднее, узаконив уничтожение невинных: и цыган, и крымчаков, и семьи смешанных браков - будет ждать такая же судьба. Коснётся она и массы русских. Никого не оставит в покое. В живых останутся только те евреи, которые догадались переждать, перебравшись в село, сделав это заранее, да раненые, выбравшиеся из-под трупов, заполнявших Багеровский ров. Но таких счастливчиков были единицы.

Каждая война имеет своё лицо и свой характер. Он у неё всегда отвратительный, полный безумной безысходности и страданий. И ничем, никакими расчетами, нельзя оправдать гибели людей, созданных для мирной, созидательной жизни. Я никогда не понимал американцев, смотрящих в кино бред о войне. Культ насилия не приближает к царствию небесному, о котором они так часто говорят благоговейным голосом.

Ещё через день мы стали собираться идти домой в Керчь. Мы шли, а душа пела. Всё вокруг казалось прекрасным. И действительно, апрель 1944 года был чудесен. Стояла тёплая, а в разгаре дня даже жаркая погода. Кругом зелено, масса полевых цветов. Нам повезло. Сзади послышался гул автомобиля. Водитель, остановившись, спросил коротко: «Куда?». «В Керчь!» - за всех ответил отец. «Садись!» - сказал водитель. Мы с веселой душой полезли в кузов. Минуем окраины Старого Карантина. Поворот налево и машина катится под уклон, легко, почти неслышно работает мотор. Вот и начало улицы Свердлова. Мы дома. А вот и КПП. Машина останавливается. Мы спускаемся на землю. Всех нас зарегистрировали в книгу. Против моей фамилии, имени и отчества стояла цифра – 37. «Неужели я тридцать седьмой житель освобождённой Керчи?» – подумалось мне.

Да, город освобождён, но он – мёртв, весь лежит в развалинах. Боже, какая прелесть - тишина! Как долго мы её ждали. Какое счастье свободно передвигаться, куда только душенька пожелает, в любое время суток. А возможность учиться, мечтать о свободном выборе профессии – не счастье ли это? А возможность есть настоящий хлеб, с хлебным духом и вкусном вместо эрзац – хлеба! Я часто слышу разговоры о голодоморе, о котором вы и понятия не имеете. Вы никогда не находились в немецком концлагере, не протягивали руки к случайному прохожему, идущему чуть в стороне с мольбой : «Дяденька, бросьте хоть картошечку, хоть бурачок! Бросьте, хоть что-нибудь!»

Первым построенным магазином был книжный, а первыми, восстановленными зданиями – школы, на втором – медицина. Трудно было с питанием, но школьникам на большом перерыве будут выдавать по стакану сладкого чая и по 80 - граммовой белой мягкой булочки.

Наверное, из-за невероятной разрушенности Керчь не вошла в число первых планируемых поднимающихся из руин городов. Писатель Павленко, побывав в разрушенном Сталинграде, сказал, что он не был потрясён увиденным, потому что перед этим он видел Керчь. Но поднимется Керчь. Город станет зелёным и будет притягивать к себе людей не только морями.

И пришёл счастливый момент, которого мы так долго ждали. 2 часа ночи 9 мая 1945 года спящую Керчь разбудили ликующие крики : « Победа! Войне - конец!». Люди выскакивали из своих квартир, плакали и смеялись, обнимая и целуя совершенно незнакомых им людей. Я уверен, такого не знала Европа, такого никогда не увидеть Америке и только потому, что мы Победу не получили, мы её выстрадали!

Котельников Пётр Петрович Врач, педагог, поэт, писатель.

Кравцов Владимир Михайлович

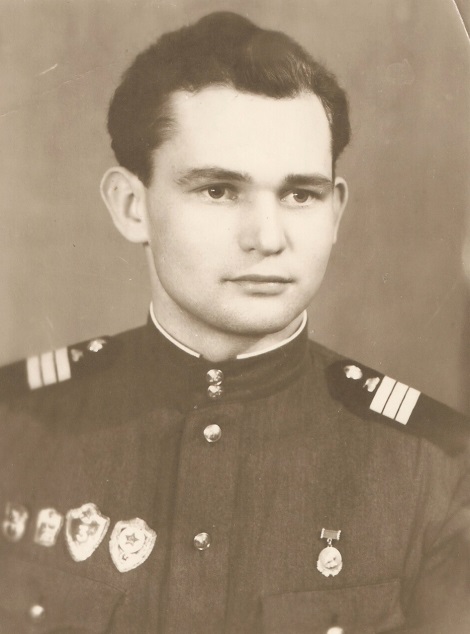

Родился я 30.08.1933г. в г. Гомеле, в Белоруссии в рабочей семье. Было в семье четверо детей. Отца призвали в армию, когда началась Велика Отечественная война. Мне, старшему, тогда было 8 лет. Отец дошел до Берлина, трижды был ранен. В 1945г. демобилизовался. Наша мать с детьми с 1941 по ноябрь 1943 года находилась на оккупированной фашистами территории. Пришлось пережить тяжелейшие времена. Через наш город проходила линия фронта. Постоянно были бомбёжки, стрельба. В ноябре 1943 г. я был ранен осколками разорвавшегося снаряда, когда бежал в бомбоубежище. Соседка – медик оказала помощь. Выжил. В 1944 году пошел сразу в 3 класс. Окончил 8 классов, а 9 и 10 заканчивал в вечерней школе. В 1951 г. окончил курсы водителя и получил водительские права. С 1952 по1956 г. проходил срочную службу в г. Львове. В полковой школе получил специальность радиста. Много тренировался. Выполнил норматив мастера спорта. Был чемпионом Прикарпатского военного округа, чемпионом г. Львова, Одессы, Кишинёва. Награжден знаком «Почетный радист СССР». На четвёртом году срочной службы командир полка, полковник Николаенко Н.В., предложил поступить в Киевское училище связи. Поступил. В 1959 г. с отличием и с занесением на доску почета училища окончил его. Был направлен в Южную группу войск г. Будапешта в отдельный полк связи командиром взвода. В 1967г. окончил академию связи им. С. М. Буденного и в 1968 г. был назначен командиром вновь формируемого отдельного батальона связи. В 1970 г. батальон сдал с оценкой «отлично», за что был награжден Орденом Красной звезды и назначен на должность первого заместителя командиром отдельного полка связи 14 Армии г. Кишинёва. В 1972 г. мне была предложена должность вновь формирующегося отдельного армейского полка связи в Забайкальском военном округе г. Улан – Уде. Пришлось всё начинать с нуля: прием личного состава, прием техники, обучение личного состава и т.д. В 1975 г. по результатам проверки Главной инспекцией Министерства обороны СССР полк получил оценку «отлично». За это я был награжден вторым Орденом Красной Звезды и назначен на высшую должность – заместителем начальника войск связи 39 армии г. Улан – Батор в Монголии. В 1981г. по замене прибыл в Одесский военный округ в г. Симферополь на должность начальника войск связи 36 армейского корпуса. Жена Светлана Ивановна – верный друг и помощник. Мы вместе 59 лет. У нас два сына: старший, Игорь – полковник космических войск; младший – полковник войск связи. В 1984 г. я ушел на заслуженный отдых. Думаю, что таких «счастливчиков» немного, кто формировал с ноля отдельную роту связи, отдельный батальон связи и отдельный полк связи.

Благодарю за всё, что было!

Я лучшей доли не искал…

Полковник Кравцов В.М.

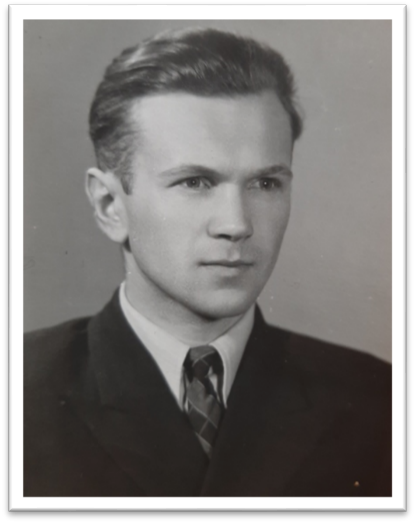

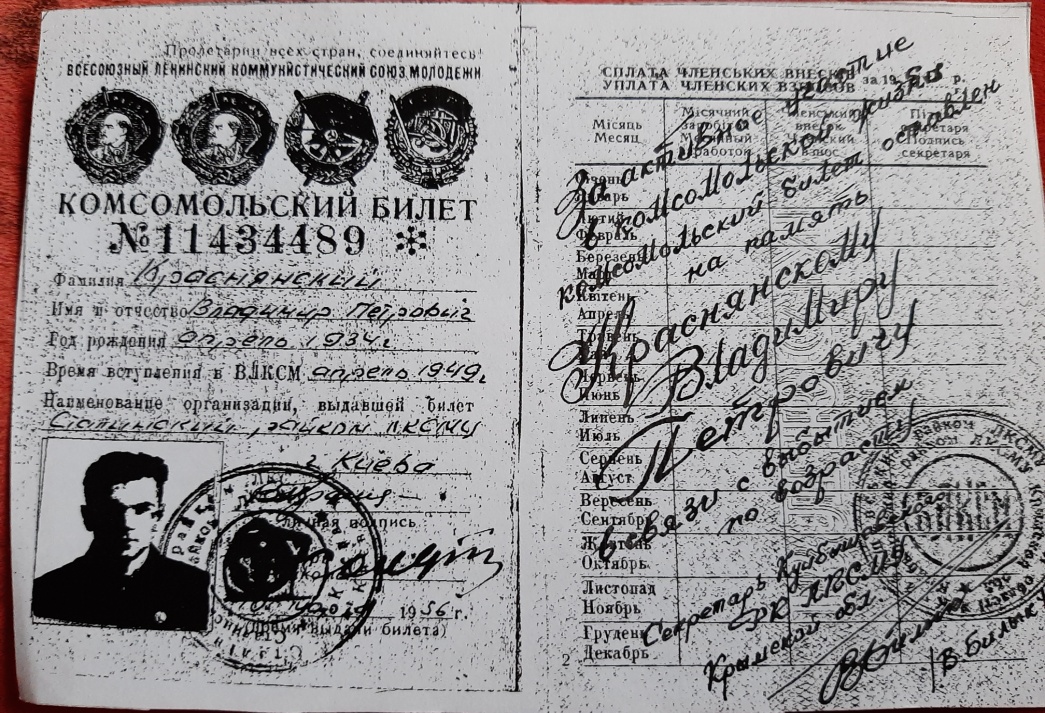

Краснянский Владимир Петрович

25.04 1933г. рождения, Украина. Житомирская обл.

Перед Великой Отечественной войной: отец - командир батальона 27 мотострелкового полка 7-й моторизованной Краснознаменной дивизии им. Фрунзе 8-го мехкорпуса КОВО (погиб в августе 1944 г. на Сандомирском плацдарме). Мать – учительница, находилась на операции в городе Киеве (умерла в 2009г.). Однолетний брат – находился у бабушки в Винницкой области, сейчас он главный инженер ЭПРОН Черноморского пароходства. Согласно Приказу по КОВО, командному составу запрещалось отправлять свои семьи из пограничных районов во избежание пограничного напряжения. Невыполнение приказа – трибунал. Таким образом, я оставался один с отцом в 4 километрах от Перемышля с утра 22 июня 1941 г. Познал своими детскими глазами первые дни войны.

Поздней осенью 1941 г. я вместе с группой «окруженцев» пробивался через оккупированную немцами территорию. Перед непосредственным последним броском к своим на участке перехода скопилось достаточное количество военных и гражданских лиц (по воспоминаниям моей матери более 30 человек). Группой перехода руководил какой-то раненый капитан.

Поздней осенью 1941 г. я вместе с группой «окруженцев» пробивался через оккупированную немцами территорию. Перед непосредственным последним броском к своим на участке перехода скопилось достаточное количество военных и гражданских лиц (по воспоминаниям моей матери более 30 человек). Группой перехода руководил какой-то раненый капитан.

Запомнилась ночь, снежная поземка. Вдали какое-то село, занятое немцами. В низинах уже лежал снег, а на возвышенных местах еще чернела земля. Был мороз. Мать сказала, что там, за перелеском, уже нет немцев и надо перебежать большое поле. Послышалась команда «Вперед», и я первый с противогазной сумкой, с хлебом через плечо, за мной бабушка с малым братом на руках и мать с котомкой двинулись через поле. Но немцы заметили нас и стали стрелять сначала из пулемета, освещая поле ракетами, а затем стреляли минами. Часть людей повернуло обратно в лес. Но я, как сын командира и привыкший к командам, слыша сквозь разрывы охрипший голос капитана: «Вперед! Вперед!», что есть мочи мчался по полю, к пролеску, не обращая внимания на то, кто за мной следует. Только там я оглянулся и увидел, что за мной бежит мать и бабушка с младшим братом на руках и недалеко редкая цепочка людей. Позже мать и бабушка говорили, что они, как и многие другие, повернулись бы назад, в лес, но я бежал, и они не хотели меня оставлять одного. Нас собралось в балке 11 человек (мы в том числе), но того капитана среди нас не было.

Пройдя еще километров пять, услышали шум автомобильного двигателя и пошли на него. Оказалось, что рядом был полевой аэродром, который уже перебазировался, а это буксовала автомашина с прожекторной установкой и два бойца, не успевшие из-за поломки вовремя уехать. Вместе мы вытолкнули машину из канавы. Мать, бабушку с братом усадили в кабину автомашины, а я вместе с бойцами разместился в кузове под прожектором, накрытым брезентом. Меня одолела усталость, и я уснул. Очнулся я в каком-то селе, поднималось солнце, и меня бойцы вытаскивали из-под прожектора. Я не мог стоять, меня занесли в какую-то хату, посадили перед открытой печью, и мать принялась расшнуровывать мои смёрзшиеся ботинки. Стали оттирать лицо, руки и ноги снегом. Вот так я перешел линию фронта, отморозив пальцы рук и ноги, что дает о себе знать по сей день.

Прошло 70 лет, но голос раненого капитана среди разрывов мин и свист пуль: «Вперед!», - спасших нам жизнь, я не забуду никогда. В мае 1940 г. Отец – капитан РККА приехал с финской войны с орденом Красного Знамени. Бабушка решила в честь его приезда забить хрюшку и попросила об этом отца. Тот, как был в военной форме с орденом, зашел в загородку, рывком перевернул свинью на спину и всадил в нее нож. Хавронья вырвалась, перелетела через изгородь и помчалась к озеру, в камыши. Отец, когда бежал за ней, выхватил из кобуры пистолет, висевший на ремне, стал всаживать пулю за пулей в свинью. А бежавшая за ним бабушка, видя, как отец добивает из пистолета свинью, громко причитала: «Іроде! Що ж ти робиш! Ти ж усі кишки поб’єш!» (имелось в виду свиные кишки на колбасы). Эту картину видели многие односельчане. И когда я, спустя 15 лет, приехал на родину отца, то сельчане меня спрашивали: «Ти той, чий батько свиню iз револьвера дострилював?» В начале войны на оборонные работы привлекали население для рытья противотанковых рвов, окопов, землянок, убежищ, а мы, пацаны, собирали пустые бутылки для начинки их горючей жидкостью. Однажды соседка принесла немецкую листовку, сброшенную над ними с немецкого самолета. Я уже мог читать и запомнил ее содержание:

«Милые дамочки,

Не копайте ямочки,

Все равно наши таночки

Пройдут через ваши ямочки».

А внизу листовки – рисунок, как немецкий танк преодолевает противотанковый ров. Старожилы утверждали, что немецкие танки всегда шли по дорогам без препятствий (дороги - то не перекапывались!). Вот только скот, который мы пасли, обгоняли вокруг рвов, пока их не перекопали. За городом, рядом с действующим аэродромом, построили ложный, с макетами самолетов и зениток, а мы, пацаны, таскали ветки для их «маскировки». Но однажды утром налетели немецкие самолеты и стали сбрасывать на эти макеты какие-то предметы. Взрывов не было слышно, а зенитки с действующего аэродрома молчали. Когда самолеты улетели, мы кинулись к месту бомбежки и увидели такую картину: на поле разбросано большое количество поленьев. Так немцы над нами посмеялись. А мы не терялись и эти сухие поленья из какого-то лесхоза собрали себе на дрова. В августе месяце 1941 г. наша небольшая колонна, когда на небе рассеялась облачность, укрылась на окраине леса, чтобы передневать и не попасть под удар немецкой авиации. Только замаскировали транспорт, как прибежал парнишка - пастух и сообщил, что на другой стороне леса час тому назад высадился небольшой парашютный десант. Тут же группа бойцов кинулась к указанному месту. Завязался короткий бой, в результате которого шесть парашютистов были убиты. Бойцы принесли 8 парашютов, радиостанцию, разбитую при десантировании, советское оружие и обмундирование. Среди продуктов питания было 4 металлические 2-х килограммовые банки без этикеток и надписей, что вызвало большой интерес у нашего старшины. Вечером, добравшись до города Ромны, заночевали в крайних хатах. А наш старшина взял одну из банок, отошел в сад и вскрыл ее. В банке оказалась киселеобразная масса и, по разумению части бойцов, - самое настоящее отравляющее вещество, которое надо выбросить. На рассвете следующего дня все проснулись, кроме старшины, сонно уткнувшегося в хозяйский тулуп на сеновале. Но и он вскочил и кинулся к хлеву, из которого хозяйка выводила корову. На глазах всех изумленных, наш старшина стал оглядывать корову, заглянул ей в рот, начал ее гладить и приговаривать: «Моя родненькая, ненаглядная и т.д.»

Оказалось, что еще с вчера, старшина отлив из открытой им банки часть белой массы, размешал ее в ведре с водой и напоил корову, которая утром так мило глядела в его сторону, что не хотела даже идти со стадом пастись. А мы несколько дней наслаждались сгущенкой, вспоминая добрым словом милую буренку.

Дело было в Воронежской области. Ночью бомбили город, а на утро пришли и увидели, что наша двухэтажная школа укоротилась на треть: бомба разрушила часть здания школы. Вот мы обрадовались: нашего класса, как и не было, учиться негде. Но, «недолго музыка играла». Директор обошел несколько близлежащих домов, где жильцов было мало. Договорился с жителями и те уступили по большой комнате. Старики быстро сбили столы и скамейки и, буквально через 4 дня, возобновилась учеба в две смены при освещении керосиновых ламп. И я теперь сравниваю учебу моего внука, в школе которого, то свет отключат, то отопление, то школу «заминируют» или учителя бастуют. Как-то проездом с фронта на фронт заехал отец по пути к нам домой и на встрече со своими земляками поведал такую историю, которую я хорошо запомнил.

Во время войны создавались отдельные штурмовые стрелковые батальоны из штрафников. А командовали взводами и ротами офицеры (не штрафники), которым 1 год фронта засчитывался 6 годами службы. По штату в подразделении положено иметь отделение пулеметчиков. Но имеющиеся в наличии ранцевые огнеметы не были заправлены горючей смесью и этих огнеметчиков, чтоб зря не болтались, направили временно в разведвзвод. По табелю огнеметчики вооружались пистолетами. И вот группу с двумя огнеметчиками послали в разведку, которая привела двух пленных немцев, один из которых немного говорил по-русски. После их допроса отец приказал двоим огнеметчикам сопроводить пленных в штаб дивизии. Но вдруг немец стал говорить, что эти двое солдат отобрали у него и у его товарища именные часы. Отец приказал немедленно возвратить отобранные у немцев вещи. Тогда один из штрафников - огнеметчиков вмиг выхватил из кобуры пистолет и двумя выстрелами в упор в самом блиндаже уложил обоих немцев. И тут же повернулся к оторопевшему от неожиданности отцу с вопросом: «Командир, а кому часы отдавать? Дальше передовой посылать уже некуда». Рассказал мне эту историю мой товарищ - детдомовец.

Под Черниговом был до войны детдом, и с приходом немцев старшие по возрасту разбежались, а остались малыши и две женщины. Ему уже было за 12 лет, но он не ушел из-за младшего брата, который тоже там был. Немцы приставили охрану из полицаев и начали использовать детей как доноров – заберут ребенка и с концами. Одна из оставшихся женщин однажды привела сироту с чесоточным заболеванием и рассказала ему, как заразить остальных: расчесать кожу рук и потереть их друг о друга. Через несколько дней приехали немцы со своим врачом для отбора очередного донора и увидели зараженных чесоткой детей. Двоих охранников-полицаев тут же расстреляли и уехали. А оставшихся детей разобрали жители. На мой вопрос, как они с братом избавились от чесотки, объяснил: надо помочиться на руки или обмывать их мочой, но только не своей. У них с братом чесотка прошла за три дня. Эту историю поведал мне хозяин, участник ВОВ, у которого я квартировал в городе Ясиноватая в 1958 году. Его, физически развитого, не достигнувшего и 18 лет, призвали на фронт и направили в полковую разведку. Дело было на Воронежском фронте, где уже более 9 месяцев линия фронта стабилизировалась. И взять «языка» представлялось большой трудностью (полковые поисковые группы заданий не выполняли: или погибали, или возвращались не все и ни с чем). Командир полка «разносил» разведвзвод и ставил в пример дивизионных разведчиков, у которых каждый поиск за «языком» увенчивался успехом. Ходили дивизионные разведчики в наградах, пользовались почетом у начальства и успехами в тыловых учреждениях.

Но однажды капитан - особист приказал ему скрытно изготовить чучело в солдатской форме, одеть в шинель и сапоги и быть готовым к ночному поиску. Ночью группа двинулась к немцам в тыл. Он полз последним и волочил за собой это чучело. На нейтральной полосе произошла схватка с немцами, и обратно он уже тащил не чучело, а живого немца. Оказалось, что дивизионные разведчики за время стояния в обороне, наладили контакт с немецкой группой и поставляли друг другу «языков». Их расстреляли. Хозяин получил свою первую медаль «За отвагу», особист – звездочку на погон.

Вдоль автодороги на Чернигов старые деревья – вязы местами росли у самой обочины. И вот в пасмурные, дождливые дни немцы почему-то не любили ездить в кузовах машин, а набивались в кабинки, побросав свои рюкзаки в кузова автомашин (несмотря на войну, немцы регулярно ездили в отпуска). И вот что придумала группа подростков. В подворьях, где были колодцы, всегда имелись «кошки» для вылавливания упавших в них ведер типа трехлапового якоря на веревке весом до 1 килограмма. Подростки, забравшись на деревья, на ухабистом участке дороги караулили такие машины. По сигналу самый меткий из них забрасывал такую кошку в кузов проезжающей машины. Часто «кошка» стаскивала солдатские вещмешки с продуктами, а однажды – даже с рейхсмарками. И вот один раз «кошку» снова забросили в кузов, в котором лежал немец. «Кошка» зацепила его за ремень. Ремень лопнул, и немец чудом не скатился с кузова на дорогу. Он стал кричать, машина остановилась, а подростков с деревьев как ветром сдуло. Выскочившие из кабинки машины немцы постреляли им вдогонку и поехали дальше. С тех пор, подъезжая к этому повороту, немцы стреляли по деревьям, даже когда уже опали листья.

После войны детские дома были переполнены сиротами разных возрастов. Учителей тоже не хватало. У нас в 5 классе было 63 ученика. Вместо парт были сбиты столы и скамейки даже из необструганных досок. За неимением места половина учеников сидела, а половина стояла под стеной. Менялись каждые пол – урока по звонку из стреляной обрезанной снарядной гильзы.

И вот тогда на базе старого монастыря организовали фабрично – заводское училище, в которое определяли с 6 - го класса сиротских детей и тех, у кого отцы не вернулись с войны. Обучались там 2 года. После окончания им выдавалось свидетельство об окончании 7 классов. Подбирали ребят с образованием 5 классов до 1933 года рождения. У нас в классе были ребята «переростки» даже с 1930года. У кого не было свидетельств о рождении, врачи устанавливали возраст. Вот при таких обстоятельствах я и окончил десятилетку. Через нашу улицу проходила дорога на Чернигов. Её построили до революции 1917года из брусчатки. Её никто не ремонтировал, и со временем она превратилась в рытвины и ухабы, как стиральная доска. Время было тяжелое после войны. По этой дороге возили зерно на элеватор. Естественно, много зерна по этой дороге терялось. Мальчишками эта дорога была поделена на участки, и мы с веничком сметали зерно с землей с дороги и уносили домой. Дома из этого зерна мололи муку и пекли хлеб.

И вот тогда на базе старого монастыря организовали фабрично – заводское училище, в которое определяли с 6 - го класса сиротских детей и тех, у кого отцы не вернулись с войны. Обучались там 2 года. После окончания им выдавалось свидетельство об окончании 7 классов. Подбирали ребят с образованием 5 классов до 1933 года рождения. У нас в классе были ребята «переростки» даже с 1930года. У кого не было свидетельств о рождении, врачи устанавливали возраст. Вот при таких обстоятельствах я и окончил десятилетку. Через нашу улицу проходила дорога на Чернигов. Её построили до революции 1917года из брусчатки. Её никто не ремонтировал, и со временем она превратилась в рытвины и ухабы, как стиральная доска. Время было тяжелое после войны. По этой дороге возили зерно на элеватор. Естественно, много зерна по этой дороге терялось. Мальчишками эта дорога была поделена на участки, и мы с веничком сметали зерно с землей с дороги и уносили домой. Дома из этого зерна мололи муку и пекли хлеб.

В 1951 году после окончания мужской средней школы (в классе нас было 17 учеников) я поступил в Киевский институт водного хозяйства на механический факультет. Закончив его в 1956 году, ушел в армию. Служил недолго. В1957 году меня направили в город Славянск на строительство канала Северный Донец – Донбасс. Там приключилась комическая история. На строительстве канала работал скреперист Николай – любитель выпить после работы в компании (а кто не любит?). У нас тогда ежемесячно вместе с заработной платой выдавались расчетные листки, где были указаны все начисления и вычеты за данный месяц.

В 1951 году после окончания мужской средней школы (в классе нас было 17 учеников) я поступил в Киевский институт водного хозяйства на механический факультет. Закончив его в 1956 году, ушел в армию. Служил недолго. В1957 году меня направили в город Славянск на строительство канала Северный Донец – Донбасс. Там приключилась комическая история. На строительстве канала работал скреперист Николай – любитель выпить после работы в компании (а кто не любит?). У нас тогда ежемесячно вместе с заработной платой выдавались расчетные листки, где были указаны все начисления и вычеты за данный месяц.

И вот однажды ко мне, молодому выпускнику института, приезжает прямо на объект дородная жена Николая и на глазах всего коллектива стройучастка устраивает скандал, обвиняя меня во всем и вся. От такой неожиданности я совсем растерялся и не знал, как себя вести. А стоящий рядом с ней ее муж, Николай, делал мне какие – то умолительные жесты. А дело оказалось довольно банальное. Отдавая жене часть зарплаты и расчетный листок, Николай объяснял ей, что разницу (и не малую) он отдает ежемесячно вместе с другими на постройку самолета для защиты народов Северной Кореи от американского империализма. Жена Николая в конечном итоге поставила передо мной принципиальный вопрос: сколько же стоит этот самолет и когда же, наконец, закончится сбор денег на его постройку? Я ответил, что с этого месяца сбор денег прекращается, самолет уже на обкатке и готов к выполнению боевых заданий. Вот такая курьезная история приключилась. В октябре 1960 года я участвовал в строительстве Горловского гидроузла. Строительство было сдано 14 октября 1961 года. После этого был направлен в Крым на строительство крупного объекта для водообеспечения района города Ялта. После этого я работал на строительстве Северо – Крымского канала сначала мастером, потом прорабом, затем инженером, и старшим инженером. Принимал участие на строительстве Счастливенского, Партизанского, Межгорного водохранилищ и многих других водохозяйственных стройках Крыма. Трудовой стаж 54 года. Имею  Правительственные награды СССР. Награждён медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За верность ветеранскому движению», «Дети войны», Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и другими памятными медалями. Нахожусь на заслуженном отдыхе с нищенской пенсией. Занимаюсь общественной работой в Крымской Республиканской организации «Дети войны». Являюсь Почётным членом Совета, возглавляю инициативную группу. Отстаиваю права пенсионеров и детей войны. Провожу военно – патриотическую работу постоянно со школьниками и молодёжью Симферополя.

Правительственные награды СССР. Награждён медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За верность ветеранскому движению», «Дети войны», Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и другими памятными медалями. Нахожусь на заслуженном отдыхе с нищенской пенсией. Занимаюсь общественной работой в Крымской Республиканской организации «Дети войны». Являюсь Почётным членом Совета, возглавляю инициативную группу. Отстаиваю права пенсионеров и детей войны. Провожу военно – патриотическую работу постоянно со школьниками и молодёжью Симферополя.

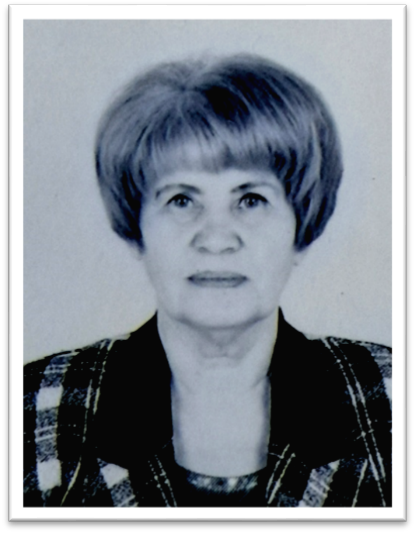

Краснянская (в девичестве Виниченко) Ольга Алексеевна

Родилась я 5 сентября 1935 года на Украине, село (ныне поселок) Гродовка, Сталинская область (ныне Донецкая).

До Великой Отечественной войны отец работал на кирпично-черепичном заводе, окончил 5 или 7 классов. Мать работала в колхозе на полевых работах, окончила «ликбез». 14 июня 1941 года родился братик. С нами жил брат отца, он работал в шахте им. Димитрова.

21 июня 1941 года началась война. Отец и его брат ушли на фронт, хотя для некоторых шахтеров была бронь. Когда пришли в село немцы, пошли слухи, что их будут расселять по хатам. Мама с соседкой затянули в зал хаты каменное корыто, из которого кормили животных (говорили люди, что немцы чистоплотные), и это была правда, так как у нас по соседству до войны жила немецкая семья. Но пришел наш полицай и велел все убрать. Он сказал, что приведет 8 человек немцев, чтобы временно квартировали. Нас (маму, меня и братика) переселили на кухню. Была у нас корова и куры. Немцы лошадей поставили в сарай к корове. А кур начали забивать. Мама стала просить, чтобы не забивали кур. Полицай сказал немцам, чтобы здесь не забивали, а били в других дворах. Немцы в темное время суток боялись выходить из хаты по нужде и делали это прямо с порога. Была зима. Перед глазами как сейчас вижу эту желтоватую замерзшую горку. Мама просила меня молотком разбить и убрать эту горку , сама она не могла этого сделать, так как ее тошнило. А был еще случай. Зашли в хату немцы с перьями на шлемах (говорили, что это итальянцы). Открыли сундук, нашли плетеный чемоданчик, забрали оттуда отцово и дядино белье. Впервые наехали в село немецкие пушки. И мы, дети, побежали на них смотреть. Ведь в деревне, кроме тачек, велосипедов, лошадей, мы ничего не видели. За что я от мамы получила. Как-то вечером, с противоположной стороны села, полетели с шумом искрящиеся «шарики», это были трассирующие пули. Мы, дети, бегали смотреть. Мама меня позвала, и я снова получила. Потом она увела меня и брата в погреб. Мы там ночевали среди картошки, бочек и сырости. Так прятались от бомбежки. Когда погнали немцев, мама от односельчанки услышала, что у моего отца брат погиб. Он был ранен и попал в плен, лежал в госпитале (немецком). А когда немцев прогнали, то они что-то сделали с этими лежачими больными людьми.

Это случилось в Сталинской области. Мама поехала с этой односельчанкой (ее муж тоже там погиб) что-то узнать. Перед тем как уехать, она расстелила во дворе что-то похожее на матрац, расстелила пеленки и положила туда брата, которому было 2- 3 месяца. Она оставила бутылку с молоком, чтобы я его покормила и сидела возле него. Только мама ушла со двора, я начала его через соску кормить, но мама, уходя, покормила его. Он почему - то громко плакал. Шла мимо соседка и спросила, почему он кричит. Принесла козьего молока. Я продолжала кормить (оно же жирное для такого ребенка), а потом поднялось солнце из-за дома и начало нас «жарить». Братик так кричал до тех пор, пока не пришла мама. Когда я сама уже стала мамой, то с ужасом вспоминала этот случай с братом. Когда немцы у нас квартировали, то однажды принесли зарезанную и ощипанную курицу. Немец положил на сковороду эту целую курицу. Когда она хорошо подогрелась, начала шевелиться и раздвигать ноги. Я была в кухне, подошла к плите и с интересом смотрела (такого я не видела). Немец, что жарил курицу, взял меня за мои густые волосы рукой и выволок в прихожую. Было больно и обидно.

Еще был случай. В 1943 году, когда я пошла в первый класс, пошла босиком. Учительница спросила, почему я босая. Я сказала, что нет обуви. Ведь нога подросла, война, денег нет, ничто не работает. В этом же году изучали буквы, а букварей нет. Учительница отрывала листы из кобзаря Т. Г. Шевченко и давала по листочку дома читать.

Ось я i читала в першому класi з того листочка: «Кохайтеся, чорнобривi, та не з москалями, бо москалi чужi люди роблять лихо з вами…».

Много еще можно написать о том, что испытывали дети во время войны. Вот бомбили нашу 2-х этажную среднюю школу, а бомба упала рядом, прямо в домик. Там погибло сразу трое детей, среди них была моя подружка. Могилы копали шахтеры. Сколько было слез! Горели хутора, расположенные вокруг нашего села. Ведь это село, денег не было, хлеб пекли сами из чего попало, спичек и соли тоже не было, муку мололи сами, крупы толкли в ступе. И все это, увиденное детскими глазами, осталось в памяти на всю жизнь.

Однажды по центральной улице (ныне ул. Донецкая) шло много мужчин. Их сопровождали полицаи или немцы. На обочинах дороги стояло много женщин, стариков, детей. Многие подносили в узелках еду, а сопровождающие отгоняли этих женщин и били их. Окончилась война. Отец вернулся с фронта (примерно октябрь-ноябрь 1945 года). А братику было, примерно, 4 года и 4 месяца. Однажды гулял он возле дома, а соседи спросили его: «Твой отец вернулся с войны?». А брат ответил: «До нас прийшов якийсь дядько i принiс цукерок». Я закончила среднюю школу, институт. Работала по направлению на строительстве канала Северный Донец-Донбасс, на строительстве Счастливенского и Партизанского водохранилища, в проектном институте Укргипроводхоз. Брат окончил среднюю школу, институт (горный факультет) и работал на шахте им. Димитрова до пенсии. Симферополь 14.12.2011г.

Крикля Нина Петровна

23 июля 1939 года рождения

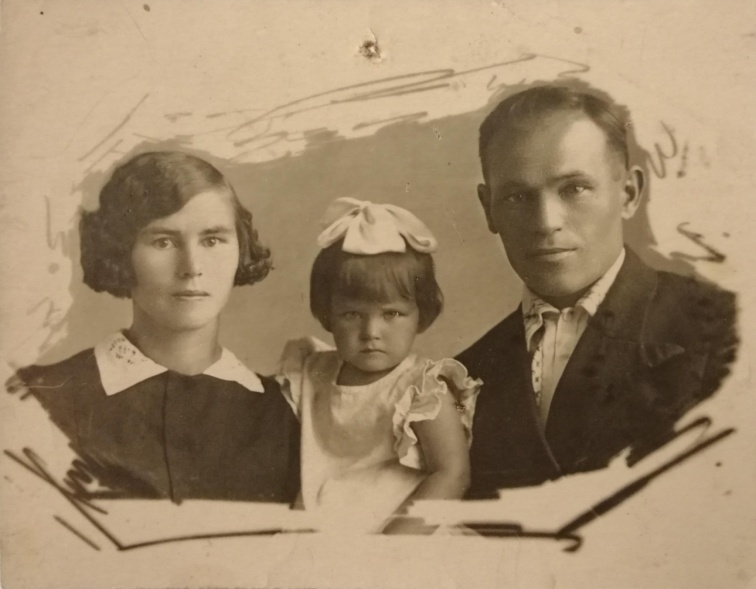

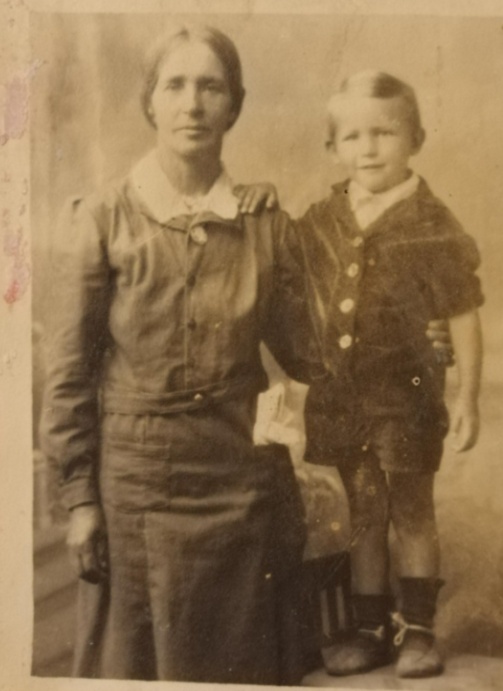

Великая Отечественная война занимает особое место в моей жизни. Она прошла через мой дом, мою семью, оставив горечь утрат и испытаний. Она изменила мою судьбу, как и судьбы целых поколений и миллионов людей. Все мы — кто родился в 30-е – 40-е годы — участники войны. Мы своим трудом, своим здоровьем участвовали в этой тяжёлой кровопролитной войне, в восстановлении разрушенного хозяйства. Встала необходимость собрать хотя бы те крупицы памяти о войне, которые сохранили мои родственники и близкие мне люди. Это правдивые рассказы, приведённые в воспоминаниях, в которых оживают картины детства, юности, зрелости. Они позволят воссоздать сложную и трудную жизнь взрослых и детей не только в годы войны, но и в послевоенное время. Это мой, может быть, и не очень значительный, но все же важный вклад в дело сохранения памяти о войне. Пусть наши внуки и правнуки знают и помнят свои корни и передадут воспоминания о гражданском подвиге родных следующим поколениям. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия - невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Родственники, родные и близкие - живые свидетели тех событий. Пока не поздно, хочу записать их воспоминания, опубликовать, оставив для будущих поколений свидетельства современников тех горестных событий и утрат. Мы живем в сложное время, когда на многое в истории нашей страны смотрят по-иному, заново открывают события и переоценивают их. А было так… Когда началась война, мне было почти два года. И как раз именно в этот день, 22 июня 1941 года, родители решили сфотографироваться на память. Кто знает, как сложатся события в дальнейшем. Удастся ли еще свидеться всем вместе. Серьезные лица родителей, они – то всё понимали, а у меня глаза на мокром месте, грустные, словно предчувствовали беду, вот – вот заплачу, взгляд серьезный, будто всматриваюсь в события. Отвернувшись от отца, я прислонилась к маме.

Великая Отечественная война занимает особое место в моей жизни. Она прошла через мой дом, мою семью, оставив горечь утрат и испытаний. Она изменила мою судьбу, как и судьбы целых поколений и миллионов людей. Все мы — кто родился в 30-е – 40-е годы — участники войны. Мы своим трудом, своим здоровьем участвовали в этой тяжёлой кровопролитной войне, в восстановлении разрушенного хозяйства. Встала необходимость собрать хотя бы те крупицы памяти о войне, которые сохранили мои родственники и близкие мне люди. Это правдивые рассказы, приведённые в воспоминаниях, в которых оживают картины детства, юности, зрелости. Они позволят воссоздать сложную и трудную жизнь взрослых и детей не только в годы войны, но и в послевоенное время. Это мой, может быть, и не очень значительный, но все же важный вклад в дело сохранения памяти о войне. Пусть наши внуки и правнуки знают и помнят свои корни и передадут воспоминания о гражданском подвиге родных следующим поколениям. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия - невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Родственники, родные и близкие - живые свидетели тех событий. Пока не поздно, хочу записать их воспоминания, опубликовать, оставив для будущих поколений свидетельства современников тех горестных событий и утрат. Мы живем в сложное время, когда на многое в истории нашей страны смотрят по-иному, заново открывают события и переоценивают их. А было так… Когда началась война, мне было почти два года. И как раз именно в этот день, 22 июня 1941 года, родители решили сфотографироваться на память. Кто знает, как сложатся события в дальнейшем. Удастся ли еще свидеться всем вместе. Серьезные лица родителей, они – то всё понимали, а у меня глаза на мокром месте, грустные, словно предчувствовали беду, вот – вот заплачу, взгляд серьезный, будто всматриваюсь в события. Отвернувшись от отца, я прислонилась к маме.  Жили мы тогда в городе Энгельсе (бывший Покровск), Саратовской области, на улице Красноармейской, 60. Это угловой дом. Окна нашей кухни выходили на другую улицу (Кладбищенскую), теперь Профсоюзную, она вела к аэродрому. Окна комнаты – в огород, там была государственная мельница. Мы часто бегали в район, где находился госпиталь. Собирали на пригорке цветы (очень много было тюльпанов) и приносили их в палаты раненым. Иногда пели, читали стихи или просто разговаривали с ранеными. Веселили их, как могли. Уходили серьёзные, с чувством исполненного долга. Отец ушел на фронт, мама работала сначала в аптеке сигнарантом, там не было ни карточек, ни пайка. Надо было выживать. До войны мама обучалась в педучилище на дошкольном отделении. Поступила на работу в детский сад. Там я была вместе с ней. Вскоре детсад расформировали, и мама осталась без работы. Дома холодно, дров не было, не топилось, голодно. Как раз на ткацкую фабрику набирали рабочих, им полагались хлебные карточки. Мама перешла на работу туда. Теперь я оставалась одна дома. Но зато был хлеб. До сих пор запомнился такой случай. Я ходила получать по карточке хлеб и должна была принести его в обеденный перерыв маме. Как правило, ей редко доставался хлеб. Я его по дороге отгрызала понемногу, пока весь не съедала. Однажды решила порадовать маму и оставила весь хлеб дома. Пришла цыганка, что-то долго мне говорила и ушла. Когда я кинулась в стол за хлебом, его там не оказалось. Тогда целый день от обиды я горько плакала. Пришла мама, я ей все рассказала, но она меня успокоила и просила больше никого в дом не пускать. Сама же осталась голодная до следующего дня. Этот случай мне запомнился на всю жизнь и сейчас даже обидно. От отца редко приходили весточки. У нас дома были фотографии. Я их раскладывала, как карты, находила папу и разговаривала с ним, рассказывала ему свои детские радости и горести. Развлечением служили красивые елочные игрушки, которые мамина подруга, немка, оставила ей на пороге нашего дома, когда их выселяли. Я ими игралась. В доме было холодно, и я забиралась в кровать, куталась в одеяло. По ночам летали самолеты. Бабушка Таня (жена дядьки моего отца) научила меня по звуку определять, какие самолеты летят: наши или не наши. Бомбили город редко, но метко. Особенно район мельницы. Мы прятались или убегали в бомбоубежище. Но вот, наконец, долгожданная Победа! Радоваться бы бесконечно, но мама все хмурится и плачет, смотрит часто на фотографию отца. Понимаю, что - то происходит. Однажды, греясь у духовки, мама посадила меня на колени, прижала к себе и стала петь песню «Темная ночь». Слезы текли по её щекам. Она тихо сказала, что папы больше нет, мы остались одни. С тех пор я эту песню без слез и волнений слушать не могу. Наступила зима. Мама меня отправила на ст. Озинки к своей старшей сестре, тете Шуре. У нее было двое детей, Тая и Тамара, Они были на много старше меня. Там было спокойнее. Вскоре пришлось нам уезжать и оттуда. Дядька отца продал свой дом, в котором мы жили. Две комнаты в нем пристраивал до войны мой отец. Дом был продан вместе с нами, хозяева предложили выбраться. Куда? Как? И мама принимает решение ехать в Крым, в Симферополь, к своей средней сестре, тете Стасе. Там было пятеро детей, бабушка, сестра мужа, да еще и мы. Как мы добирались, это особая история. Видимо, помог муж старшей сестры, дядя Витя Полежаев. Он работал телеграфистом на железной дороге. Помог с отправкой, и мы двинулись в долгий путь. Мама взяла с собой только швейную машинку «Зингер», память ее матери, моей бабушки. Машинка впоследствии помогла нам выжить и построить дом, в котором я сейчас живу. Помню, как меня впихивали в узкое окно вагона, иначе было не попасть туда, задавили бы. Подъехали к станции Запорожье. Поезд стоит долго. Я вышла в тамбур, подышать. Из вагона мама не разрешала выходить. Люди снуют туда – сюда. Вот идет толпа людей. Входят четыре человека и…пятый по счету – отец. Я знала и помнила его только по фотографиям. С криком: «Папа!». Я бросаюсь ему на шею. Мама забегает в тамбур и говорит:

Жили мы тогда в городе Энгельсе (бывший Покровск), Саратовской области, на улице Красноармейской, 60. Это угловой дом. Окна нашей кухни выходили на другую улицу (Кладбищенскую), теперь Профсоюзную, она вела к аэродрому. Окна комнаты – в огород, там была государственная мельница. Мы часто бегали в район, где находился госпиталь. Собирали на пригорке цветы (очень много было тюльпанов) и приносили их в палаты раненым. Иногда пели, читали стихи или просто разговаривали с ранеными. Веселили их, как могли. Уходили серьёзные, с чувством исполненного долга. Отец ушел на фронт, мама работала сначала в аптеке сигнарантом, там не было ни карточек, ни пайка. Надо было выживать. До войны мама обучалась в педучилище на дошкольном отделении. Поступила на работу в детский сад. Там я была вместе с ней. Вскоре детсад расформировали, и мама осталась без работы. Дома холодно, дров не было, не топилось, голодно. Как раз на ткацкую фабрику набирали рабочих, им полагались хлебные карточки. Мама перешла на работу туда. Теперь я оставалась одна дома. Но зато был хлеб. До сих пор запомнился такой случай. Я ходила получать по карточке хлеб и должна была принести его в обеденный перерыв маме. Как правило, ей редко доставался хлеб. Я его по дороге отгрызала понемногу, пока весь не съедала. Однажды решила порадовать маму и оставила весь хлеб дома. Пришла цыганка, что-то долго мне говорила и ушла. Когда я кинулась в стол за хлебом, его там не оказалось. Тогда целый день от обиды я горько плакала. Пришла мама, я ей все рассказала, но она меня успокоила и просила больше никого в дом не пускать. Сама же осталась голодная до следующего дня. Этот случай мне запомнился на всю жизнь и сейчас даже обидно. От отца редко приходили весточки. У нас дома были фотографии. Я их раскладывала, как карты, находила папу и разговаривала с ним, рассказывала ему свои детские радости и горести. Развлечением служили красивые елочные игрушки, которые мамина подруга, немка, оставила ей на пороге нашего дома, когда их выселяли. Я ими игралась. В доме было холодно, и я забиралась в кровать, куталась в одеяло. По ночам летали самолеты. Бабушка Таня (жена дядьки моего отца) научила меня по звуку определять, какие самолеты летят: наши или не наши. Бомбили город редко, но метко. Особенно район мельницы. Мы прятались или убегали в бомбоубежище. Но вот, наконец, долгожданная Победа! Радоваться бы бесконечно, но мама все хмурится и плачет, смотрит часто на фотографию отца. Понимаю, что - то происходит. Однажды, греясь у духовки, мама посадила меня на колени, прижала к себе и стала петь песню «Темная ночь». Слезы текли по её щекам. Она тихо сказала, что папы больше нет, мы остались одни. С тех пор я эту песню без слез и волнений слушать не могу. Наступила зима. Мама меня отправила на ст. Озинки к своей старшей сестре, тете Шуре. У нее было двое детей, Тая и Тамара, Они были на много старше меня. Там было спокойнее. Вскоре пришлось нам уезжать и оттуда. Дядька отца продал свой дом, в котором мы жили. Две комнаты в нем пристраивал до войны мой отец. Дом был продан вместе с нами, хозяева предложили выбраться. Куда? Как? И мама принимает решение ехать в Крым, в Симферополь, к своей средней сестре, тете Стасе. Там было пятеро детей, бабушка, сестра мужа, да еще и мы. Как мы добирались, это особая история. Видимо, помог муж старшей сестры, дядя Витя Полежаев. Он работал телеграфистом на железной дороге. Помог с отправкой, и мы двинулись в долгий путь. Мама взяла с собой только швейную машинку «Зингер», память ее матери, моей бабушки. Машинка впоследствии помогла нам выжить и построить дом, в котором я сейчас живу. Помню, как меня впихивали в узкое окно вагона, иначе было не попасть туда, задавили бы. Подъехали к станции Запорожье. Поезд стоит долго. Я вышла в тамбур, подышать. Из вагона мама не разрешала выходить. Люди снуют туда – сюда. Вот идет толпа людей. Входят четыре человека и…пятый по счету – отец. Я знала и помнила его только по фотографиям. С криком: «Папа!». Я бросаюсь ему на шею. Мама забегает в тамбур и говорит:  «Что ты бросаешься на шею к чужому человеку!». Поднимает глаза, чтобы забрать меня от него и видит, действительно, это отец. Что здесь было! Весь вагон подключился. Я вцепилась в отца, как кошка, и меня не оторвать. Мы приехали в Мариуполь. Начались выяснения, почему отец не вернулся с фронта домой. И оказалось, что мать отца, бабушка Дуня, написала ему письмо на фронт, что в наш дом попала бомба, никого нет в живых, да и сама бабушка уже там не живет. Отец после демобилизации не стал нас искать, поверил сообщению своей матери, не знал, что ему делать и куда ехать. Поделился с командиром, тот предложил с ним поехать в Мариуполь. Отец устроился на работу на завод им. Ильича. Мы пошли домой к этому командиру на ул. Биологическую. Напротив жила женщина с двумя мальчишками, мужа у нее не было. Отец заходил иногда к ней, чтобы помочь чем - то. Пришли к ней, познакомились. Зовут ее Антонина Прокофьевна Новосельская. Она приняла нас радушно. Сели за стол, стали разговаривать. Я почему - то залезла под стол. Сижу там, слушаю. Запомнила навсегда ее слова: «Очень хорошо, что ваш муж нашелся. Он не знал, что вы живы, поверил своей матери. Плохо, что не искал свою семью. Мы с ним не живем вместе. А вам надо жить. У вас дочь, да и муж теперь рядом. Мой муж умер, осталось двое мальчишек. Тяжело самой поднимать их». Мама ничего не сказала и вышла. Утром мы уехали в Крым. Мать не могла простить того, что отец не вернулся к нам и не искал нас. А она его ждала. Гордая была женщина. Ей было обидно, что родной человек ее предал. И вспомнилось ей нелегкое детство. С 2-х лет, она осталась сиротой. Её мать рано умерла, оставив 10 детей. Она самая младшая из девочек. Жила у сестёр, выполняла любую работу. Училась в интернате. Там закончила 7 классов. Поехала к брату Алексею в г. Аральск. Жила у него, занималась хозяйством по дому. Вот там – то и встретил ее мой отец. Ей было 17 лет, а ему – 27. Он уже был однажды женат, но та жена ему изменила, и он с ней расстался. Предложил моей маме выйти замуж. Она ему поверила и дала согласие. Надоело по родственникам ездить. Переехали в г. Энгельс, Саратовской области. Жили у его дяди Гриши на ул. Красноармейской, 60. В 1936 году родилась у них дочь. Назвали Ниной. Через 2 года она заболела корью и умерла. В 1939 году родилась я, и назвали меня в честь сестры снова Ниной. Родители жили дружно и хорошо. Он маму любил и ценил. Впоследствии часто об этом говорил. Но война изменила всё: и её жизнь, и его жизнь, и мою. Отец приезжал к нам в Симферополь, но мама была непреклонна. В тот раз пошли мы втроем на вокзал, я думала, что прогуляться. Они оба держали меня за руки, я шла посередине, довольная и счастливая. Наконец – то отец с нами. Мы вышли на перрон, подошли к платформе, где стоял поезд. Состав потихоньку начал трогаться. Папа поцеловал меня, на ходу запрыгнул в последний вагон, вышел на площадку. Я поняла, что он уезжает, стала вырываться, чтобы побежать к отцу. Поезд потихоньку начал набирал ход, мать крепко меня держала за руку, не вырваться. Я кричу, слёзы ручьём, отец машет мне рукой, поезд удаляется. Я остолбенела, ничего не могла уже сделать. Так эта картинка удаляющегося поезда вместе с отцом у меня до сих пор в глазах, когда вспоминаю, до сих пор плачу. И обидно, почему он уехал…Больше своего отца я не видела.

«Что ты бросаешься на шею к чужому человеку!». Поднимает глаза, чтобы забрать меня от него и видит, действительно, это отец. Что здесь было! Весь вагон подключился. Я вцепилась в отца, как кошка, и меня не оторвать. Мы приехали в Мариуполь. Начались выяснения, почему отец не вернулся с фронта домой. И оказалось, что мать отца, бабушка Дуня, написала ему письмо на фронт, что в наш дом попала бомба, никого нет в живых, да и сама бабушка уже там не живет. Отец после демобилизации не стал нас искать, поверил сообщению своей матери, не знал, что ему делать и куда ехать. Поделился с командиром, тот предложил с ним поехать в Мариуполь. Отец устроился на работу на завод им. Ильича. Мы пошли домой к этому командиру на ул. Биологическую. Напротив жила женщина с двумя мальчишками, мужа у нее не было. Отец заходил иногда к ней, чтобы помочь чем - то. Пришли к ней, познакомились. Зовут ее Антонина Прокофьевна Новосельская. Она приняла нас радушно. Сели за стол, стали разговаривать. Я почему - то залезла под стол. Сижу там, слушаю. Запомнила навсегда ее слова: «Очень хорошо, что ваш муж нашелся. Он не знал, что вы живы, поверил своей матери. Плохо, что не искал свою семью. Мы с ним не живем вместе. А вам надо жить. У вас дочь, да и муж теперь рядом. Мой муж умер, осталось двое мальчишек. Тяжело самой поднимать их». Мама ничего не сказала и вышла. Утром мы уехали в Крым. Мать не могла простить того, что отец не вернулся к нам и не искал нас. А она его ждала. Гордая была женщина. Ей было обидно, что родной человек ее предал. И вспомнилось ей нелегкое детство. С 2-х лет, она осталась сиротой. Её мать рано умерла, оставив 10 детей. Она самая младшая из девочек. Жила у сестёр, выполняла любую работу. Училась в интернате. Там закончила 7 классов. Поехала к брату Алексею в г. Аральск. Жила у него, занималась хозяйством по дому. Вот там – то и встретил ее мой отец. Ей было 17 лет, а ему – 27. Он уже был однажды женат, но та жена ему изменила, и он с ней расстался. Предложил моей маме выйти замуж. Она ему поверила и дала согласие. Надоело по родственникам ездить. Переехали в г. Энгельс, Саратовской области. Жили у его дяди Гриши на ул. Красноармейской, 60. В 1936 году родилась у них дочь. Назвали Ниной. Через 2 года она заболела корью и умерла. В 1939 году родилась я, и назвали меня в честь сестры снова Ниной. Родители жили дружно и хорошо. Он маму любил и ценил. Впоследствии часто об этом говорил. Но война изменила всё: и её жизнь, и его жизнь, и мою. Отец приезжал к нам в Симферополь, но мама была непреклонна. В тот раз пошли мы втроем на вокзал, я думала, что прогуляться. Они оба держали меня за руки, я шла посередине, довольная и счастливая. Наконец – то отец с нами. Мы вышли на перрон, подошли к платформе, где стоял поезд. Состав потихоньку начал трогаться. Папа поцеловал меня, на ходу запрыгнул в последний вагон, вышел на площадку. Я поняла, что он уезжает, стала вырываться, чтобы побежать к отцу. Поезд потихоньку начал набирал ход, мать крепко меня держала за руку, не вырваться. Я кричу, слёзы ручьём, отец машет мне рукой, поезд удаляется. Я остолбенела, ничего не могла уже сделать. Так эта картинка удаляющегося поезда вместе с отцом у меня до сих пор в глазах, когда вспоминаю, до сих пор плачу. И обидно, почему он уехал…Больше своего отца я не видела.

Шло время. Однажды у меня возникла мысль - разыскать родного отца и поехать к нему. Я помнила из разговоров только то, что он работал на заводе Ильича в городе Жданове. Тогда город уже так назывался. Я пишу письмо на имя директора завода Ильича с просьбой, сообщить мне адрес отца. И неожиданно приходит ответ. Еду в город Жданов. Тревожно, не знаю, как встретят. Маме я ничего не сказала. Необдуманный юношеский поступок! С поезда в Жданове меня встретили два красивых молодых человека. Это были сыновья Антонины Прокофьевны, Юрий и Анатолий. Пришли во двор, меня ждала удивительно теплая встреча. Эта женщина была умным и дальновидным человеком. Там мне исполнилось 16 лет. Отпраздновали. Это впервые, да еще так пышно. Я поняла, что у них хорошая семья, разрушать ее не хотелось. Шло время. С тех пор я каждое лето гостила у них, мои дети ездили туда тоже, ее дети гостили у нас. Отец с женой в сложной жизненной ситуации поддерживали меня и мою семью как могли. Никогда я не слышала ничего плохого ни со стороны мамы, ни со стороны отца ни о ком из них. Дружили семьями. Сына своего я назвала в честь отца Петром. Моя дочь, Людмила, и сын в трудную минуту для моей семьи жили у них одну зиму. Там их любили и баловали. К концу жизни с ними уже никого не было рядом. Сыновья далеко разъехались. Жили отдельно. Я жила в Сибири, каждую зиму и лето приезжала к ним. Потом мне пришлось провожать их в последний путь. Вот так война ломала семьи, жизни и судьбы людей, и это оставляет горький след в моей памяти на всю жизнь.

Теперь хочу рассказать о своем дяде, мамином родном брате, Лихоманове Петре Терентьевиче. Во время войны он работал путеобходчиком на станции Демьяс, Саратовской области. Это было в 1942 году. Как всегда он проходил и осматривал железнодорожное полотно. Должен был вот – вот прибыть эшелон с вооружением для фронта. При обходе он обнаружил разобранные рельсы. Времени оставалось мало.

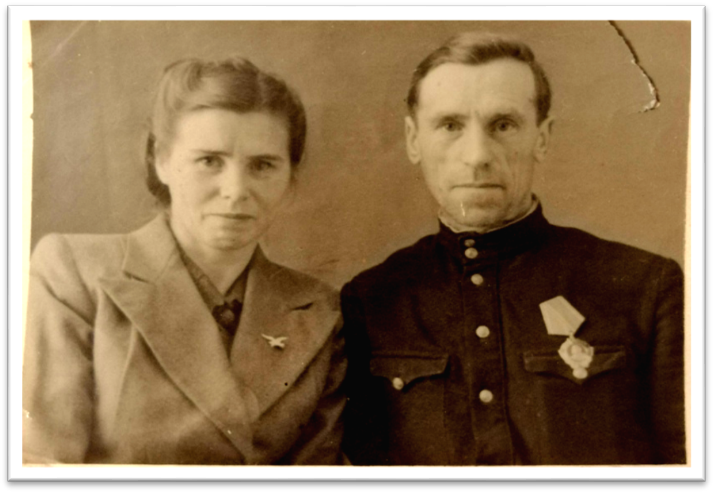

Сейчас прибудет состав. Тогда он оторвал клочок от своей рубахи, вскрыл себе на руке вены, намочил кровью этот клочок и поднял его вверх, как флажок. Машинист увидел, и поезд остановился в нескольких шагах от разобранного пути. За этот поступок Лихоманов Петр Терентьевич был награжден Орденом Ленина. Его семья состояла из 7 человек. Пятеро из них – дети. Простой рабочий, совершивший гражданский подвиг. Что им двигало в тот момент? Конечно, чувство долга, глубокий патриотизм, преданность Родине. Это говорит о причастности его к нашей Великой Победе. Он внес частицу своего гражданского ратного труда в боевую славу нашей Родины. В мирное послевоенное время он приезжал к нам в Крым уже с Орденом Ленина в 1953 году. На этом фото моя мама, Пелагея Терентьевна, и ее брат, Петр Терентьевич. О его подвиге потом писали в учебниках по чтению в начальной школе.

Сейчас прибудет состав. Тогда он оторвал клочок от своей рубахи, вскрыл себе на руке вены, намочил кровью этот клочок и поднял его вверх, как флажок. Машинист увидел, и поезд остановился в нескольких шагах от разобранного пути. За этот поступок Лихоманов Петр Терентьевич был награжден Орденом Ленина. Его семья состояла из 7 человек. Пятеро из них – дети. Простой рабочий, совершивший гражданский подвиг. Что им двигало в тот момент? Конечно, чувство долга, глубокий патриотизм, преданность Родине. Это говорит о причастности его к нашей Великой Победе. Он внес частицу своего гражданского ратного труда в боевую славу нашей Родины. В мирное послевоенное время он приезжал к нам в Крым уже с Орденом Ленина в 1953 году. На этом фото моя мама, Пелагея Терентьевна, и ее брат, Петр Терентьевич. О его подвиге потом писали в учебниках по чтению в начальной школе.

Давно отгремели снаряды, не свистят пули. Всё больше переосмысливается история беззаветного мужества и героизма, несгибаемой воли к Победе, стойкость и боевое мастерство солдат и народа в этой кровопролитной войне. Все меньше современные дети ценят подвиг далеких теперь для них предков. Их дедушки и бабушки в большинстве своём были во время войны детьми и мало что помнят, но даже и этого лишены многие наши современники. Лишены в силу своей черствости, нежелания знать историю близких людей, своего рода, своей страны. Мои воспоминания будут неполными, если я не расскажу о своем отчиме, дорогом мне человеке.

Давно отгремели снаряды, не свистят пули. Всё больше переосмысливается история беззаветного мужества и героизма, несгибаемой воли к Победе, стойкость и боевое мастерство солдат и народа в этой кровопролитной войне. Все меньше современные дети ценят подвиг далеких теперь для них предков. Их дедушки и бабушки в большинстве своём были во время войны детьми и мало что помнят, но даже и этого лишены многие наши современники. Лишены в силу своей черствости, нежелания знать историю близких людей, своего рода, своей страны. Мои воспоминания будут неполными, если я не расскажу о своем отчиме, дорогом мне человеке.

Клевцов Павел Федорович, 1921 года рождения. Родился в городе Симферополе, Крымской области. Учился в школе. Мать его, Клевцова Александра Андреевна, видела, что мальчик увлекается рисованием, отдала его в художественную студию к Н.С. Самокишу. У него Павел учился размешивать краски и постигал мастерство рисования. Когда студия была реорганизована в Государственное среднее художественное училище, Павел перешёл учиться туда. Окончил неполную среднюю школу в 1937 году. До войны он закончил 3 кура государственного художественного училища им. Н.С. Самокиша. А в 1941 году ушел на фронт. Служил в Закавказском военном округе. Младший сержант, кавалерист отдельного саперного батальона 24 кавалерийской дивизии. На Западном фронте был командиром 205 отдельного саперного батальона. Он участник Керченско – Феодосийской десантной операции. Вспоминал, что непосредственно перед высадкой десанта контр – адмирал С.Г. Горшков и командующий 51 армией В.Н. Львов посетили корабли Азовской флотилии, дали напутственные советы и высказали пожелания. Как рассказывал отчим, операция проводилась с 28 декабря с 5 часов утра 1941 г. по 2 января 1942 года. Когда корабли вышли к Керченскому проливу, начался шторм до 6 - 7 баллов. Потом море заволокло туманом. Шторм все усиливался. Крохотные сейнеры, словно щепку, бросала штормовая волна. В этих тяжёлых условиях бойцы и командиры десанта проявили мужество, отвагу и мастерство. На берег обрушивались крутые ледяные волны. Подойти к берегу не удавалось. Враг встретил десант миномётным и шквальным пулемётным огнём с Маяка, намереваясь сбросить в море. Да к тому же вражеская авиация с воздуха обстреливала десант. По грудь в ледяной воде, высоко подняв оружие и боеприпасы, приходилось прыгать в ледяную воду и плыть к берегу. В красной от крови воде плавали обледеневшие трупы десантников. Температура упала до минусовой отметки. Десант высадился в восточной части Керченского полуострова с задачей наступать на участке Тулумчак – Феодосия. Предстояло выйти к направлению Ак - Монай и занять перешеек. В течение нескольких месяцев морские пехотинцы вели ожесточённые бои с противником в очень сложных погодных условиях: распутица, бездорожье, открытая степь. Трудно было осуществлять маскировку боевых порядков. Шли на Багерово, Марфовку, Ленинское, оборонительный рубеж Турецкий вал, Султановку, Семь колодезей, Ак-Монай, Семисотку, Корпень – Тулумчак (теперь с. Сенное, Кировского района), отвлекая на себя основные силы противника. Очень тяжело давался каждый метр Крымской земли. С диким рёвом вздрагивала от взрывов земля. Свирепо взвивался смерчь огня от противотанкового взрыва. Всё превращалось в пекло! Был сильный, ожесточенный бой. Это кромешный ад! Там, в Тулумчаке, 16 марта 1942 г. Павел Фёдорович Клевцов был ранен в ногу. Полегло много бойцов. Когда бой кончился, санитары на носилках забирали с поля боя раненых. Во время ранения отец подполз под немецкий танк, волоча за собой болтающуюся на связках ногу. Санитары удалялись. Он понял, что так и останется лежать навсегда. Слабо застонал, силы его покидали. Санитары услышали, вернулись и забрали его. Он был спасен. Отправили в эвакогоспиталь г. Баку, затем в Ташкент на излечение. Ногу он потерял. Как рассказывал, пилили и резали без наркоза. Стакан водки или спирта - вот и весь наркоз. Ногу отняли выше колена. Комиссовали. Потом была Москва. Работал художником за заводе, затем электроосветителем в Большом театре. Потянуло домой. Приехал в Симферополь к своей матери. Устроился работать художником живописи в артель «Крымхудожник». Затем много лет работал художником – оформителем в Крымском художественном фонде. Оттуда ушел на пенсию в 1976 году. Награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За боевые заслуги», медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР», медалью «70 лет Вооружённых сил СССР» и многими другими наградами. Вот такой боевой путь прошел Клевцов Павел Федорович, мой отец. Я его так  называла. Он это заслужил. Был честным коммунистом и дружелюбным человеком. Его с нами не стало 20 апреля 1995 года.

называла. Он это заслужил. Был честным коммунистом и дружелюбным человеком. Его с нами не стало 20 апреля 1995 года.

Сама я уже после войны прошла тоже нелёгкий жизненный путь. Всё было: и война, и голод, и холод, и неудобства, но надо было жить. И жили. Моя мама, Алефиренко Пелагея Терентьевеа, работала телефонисткой в пожарной охране на железной дороге г. Симферополя. Ей выделили земельный участок на Красной Горке. К этому времени уже в нашей семье жил Павел Федорович. Надо было построить хотя бы небольшую времянку, чтобы жить. Мне было 10 лет. В деревне Богдановка, у реки, была большая яма, в которой месили серую глину с половой. Сначала лошадью, потом я и мама ногами месили эту глину. Отчим сделал форму для «кирпичей», и мы выкладывали их для просушки на солнце. Из этих «кирпичей» отчим возводил стены времянки. Мама дежурила сутки через двое. После работы она приходила, и мы обмазывали стены красной глиной с половой. Эту глину брали в конце ул. Вилар, где сейчас проходит Московская трасса. Моя задача была за день дежурства мамы натаскать бочку воды. Это было сложно. Я шла по улице Садовой, мимо Дорожной, Молодых Подпольщиков, Свободной, Общественной до Чонгарской. На углу Полевой и Чонгарской была колонка. Занимали очередь, шли обратно. Чтобы быстрее справиться с этой работой, я на коромыслах несла два ведра и в руке ещё одно. Ростом я была небольшого. Спешили. Надо было до дождей накрыть крышу. Сначала спали под открытым небом, потом накрыли крышу до холодов. Времянка состояла из двух комнатушек. Летом я собирала розу на плантациях, за это получала небольшие деньги. Я их отдавала маме на строительство дома. От Всесоюзного научно – исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), он находился на ул. Московской, и улица в его честь называется Вилар, мы собирали шалфей, ромашку, лаванду, белладонну. За это нам тоже что – то давали и разрешали во дворе с дерева есть шелковицу. Так прошло лето. В сентябре я пошла в 5 класс школы № 64 г. Симферополя. Отчим меня не обижал, и мы подружились. Он был человеком добрым, веселым и мягким. Я с ним делилась своими секретами. Мы жили втроем. Мне было 11 лет, когда в нашей семье в 1950 году появился ребенок. Мама и отчим взяли его из больницы, где он уже почти умирал. Это оказался сын отчима от первой супруги. Он с ней уже давно не жил. Принесли домой. Что это было! Тоненькие ручки и ножки, огромный живот (рахит) и только печальные глазенки смотрят на нас. Воспалением легких он болел 12 раз (из истории болезни), зрелище не для слабонервных. Так как мама сама выросла без родителей, то решили его оставить у нас. Вылечили, вырастили, он стал здоровым ребенком. Мы его любили. Я радовалась, что у меня появился брат Валерий. Вырос, окончил школу, пошел в армию, женился. Родилось у него двое сыновей. Живет в Кишиневе. Держим связь. После окончания семилетней школы № 64 в г. Симферополе, в 1954 году я поступила в культпросвет школу (КПШ). После её окончания, в 1957г. работала в селе Кринички, Старо – Крымского района завклубом. В 1962г. поступила в Крымский государственный пединститут им. М.В. Фрунзе в г. Симферополе. Окончила его. Прошла все ступени школьной жизни. Мне хотелось работать в школе. Меня направили в самое дальнее село Лиственное, Нижнегорского района. Школа была хорошая. Там я училась педагогическому мастерству, работа нравилась. Пригласили в Желябовскую среднюю школу. Вышла замуж. Муж учился в мединституте в Симферополе. Ездила по субботам к нему. Потом переехала в Симферополь, работала в горкоме комсомола. Помогала мне в этой работе Козлова Нинель Николаевна. Удивительно добрый, отзывчивый, мудрый человек. С ней дружим уже более 50 лет. Потом она ушла работать в среднюю школу № 38 Симферополя, я ушла за ней. Там проработала старшей пионервожатой 6 лет, потом – воспитателем группы продленного дня 4 года. Муж закончил мединститут, и мы переехали в г. Керчь. Поступила на работу в среднюю школу № 15 им. Г. Петровой учителем русского языка. Работа нравилась и удавалась. Но я все время хотела работать в начальной школе, так как понимала, что базовые знания закладываются именно там. Начальная школа – это фундамент знаний в средней школе. Перевелась во вновь открывшуюся школу № 12. Это рядом с моим домом. Мне дали 1 - ж класс. Вот была радость! Добилась своей давней мечты. Там я проводила негласно свой эксперимент на основе опыта опережающего обучения Софьи Лысенковой. Всё удалось как нельзя лучше. Руководство мне не мешало. Дети учились хорошо, и меня это радовало. К этому времени у нас было уже двое детей. Жизнь вносила свои коррективы. Зарплаты небольшие, жить становилось все сложнее. Подруга приехала в отпуск из Нижневартовска и пригласила туда на работу. Поехали. Город молодой, школ было много, но и детей немало. В школе №14 дали мне два вторых класса по 40 – 50 человек в каждом, учились во вторую и третью смену. Вот где была экспериментальная площадка! Комиссий и проверяющих было больше, чем достаточно. Всех интересовал мой эксперимент. Родители оборудовали мне лингафонный класс. Дети учились легко, с интересом. Вскоре меня пригласили на работу в Отдел народного образования. Я отказалась. Не хотела бросать начатое дело. Такой класс был единственный в этом городе. Да и перед родителями было неудобно. Я обещала довести детей до выпуска. Заканчивался эксперимент. Он показал великолепные результаты. Дети к концу 3 класса уже начали программу 4 класса. Летом я уехала в отпуск. Муж оставался в Нижневартовске. К этому времени открывалось в городе педагогическое училище. Получаю телеграмму с просьбой приехать и принять вступительные экзамены в педучилище. Приехала, приняла экзамены. Приказом гороно меня назначили преподавателем русского языка с методикой его преподавания в школьном отделении педучилища. Проработала я там 5 лет. Сделала один выпуск своей группы. В городе открывался филиал Тобольского пединститута. Пригласили туда тоже принимать вступительные экзамены у абитуриентов. Затем предложили работать преподавателем на кафедре русского языка. Прошла конкурс. Работа понравилась. Много ездила в командировки, смотрела разные экспериментальные площадки. Накопленный опыт внедряла в свою работу. Институт расширялся, открыли новые кафедры, новые специальности. Он стал называться Нижневартовским государственным педагогическим институтом. Поступила соискателем в заочную аспирантуру Психологического института им. Л.Г. Щукиной Российской Академии Образования (РАО) при научной лаборатории диагностики и коррекции психического развития личности под руководством доктора психологических наук Е.М. Борисовой. Сдала кандидатские экзамены и защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Теперь институт называется Нижневартовским государственным гуманитарным университетом. Продолжала работать на кафедре русского языка с методикой его преподавания до 2004 года. В связи с семейными обстоятельствами ушла на пенсию, приехала снова в Симферополь. Тружусь на общественной работе в Крымской Республиканской общественной организации «Дети войны». Являюсь ее председателем. Вырастили дочь Людмилу, сына Петра. Теперь у нас трое внуков – Марина, Анатолий, Юлия - и двое правнуков - Матвей и Полина. Они живут в Нижневартовске. На лето часто приезжают к нам в Симферополь. Вот почти и весь мой жизненный путь. Есть что вспомнить и рассказать детям и внукам.

Крикля Алексей Петрович

1939 года рождения, врач-терапевт,

1939 года рождения, врач-терапевт,

г. Симферополь.

Родился я в городе Симферополе в июне 1939 года. К началу войны мне было уже тогда 2 года. Кое-что из пережитого в то жуткое, тревожное, смутное время запечатлелось в моей детской памяти навсегда. Многое мне рассказывала бабушка, Губанова Мария Егоровна, с которой я прожил все годы Великой Отечественной войны. Жили мы тогда по ул. Проездная, дом 5, кв.1. Окна нашей квартиры выходили на улицу. Это район как раз около железнодорожного вокзала. Перед захватом Симферополя немцы в первую очередь бомбили станцию. Горело все: составы с имуществом и продовольствием, дома, заводы. Грохотало и  шумело, сияло и полыхало. Население ринулось хоть что-то спасти для своих нужд и семьи. Моя мама тоже побежала на станцию, откуда принесла домой ручную швейную машинку, которую во время обысков и забрал румынский солдат. Когда немцы оккупировали город, то стали вывозить молодежь на принудительные работы в Германию. Мою маму, 1922 года рождения, тоже не миновала эта участь. Очень хорошо помню, что железнодорожный состав стоял на первом пути. Ее вагон был почти в конце поезда. Вокруг сновало много немецких солдат, ходило гражданское население. Бабушка держала меня на руках. Мама хотела взять меня с собой, протянула руки, но немецкий офицер не позволил. Мать увезли, я остался с бабушкой в Симферополе.

шумело, сияло и полыхало. Население ринулось хоть что-то спасти для своих нужд и семьи. Моя мама тоже побежала на станцию, откуда принесла домой ручную швейную машинку, которую во время обысков и забрал румынский солдат. Когда немцы оккупировали город, то стали вывозить молодежь на принудительные работы в Германию. Мою маму, 1922 года рождения, тоже не миновала эта участь. Очень хорошо помню, что железнодорожный состав стоял на первом пути. Ее вагон был почти в конце поезда. Вокруг сновало много немецких солдат, ходило гражданское население. Бабушка держала меня на руках. Мама хотела взять меня с собой, протянула руки, но немецкий офицер не позволил. Мать увезли, я остался с бабушкой в Симферополе.

Через некоторое время забрали для отправки в Германию и маминого кузена, 1928 года рождения Мы пришли его провожать. Помню, что он был в каком-то серовато-голубоватом костюме и тоже у последнего вагона поезда. Уже после войны он рассказывал, что сбежал на ходу поезда через дыру в полу теплушке, ему помогли старшие товарищи. Благодаря им, он остался жив и не попал в пункт назначения. Надо было как-то жить и выживать. Бабушка торговала семечками на углу ул. Проездной и Бульвар Ленина. Врезалось в память жалкое зрелище, как по Бульвару Ленина мимо нас гнали пленных советских солдат. Колонн было много. Они занимали почти всю проезжую часть улицы. Шли медленно, много было раненых. Солдаты первых колонн оставляли под деревьями свои головные уборы, в которые люди клали продукты, курево и все, что могли. Солдаты следующих колонн на ходу забирали эти шапки и оставляли свои для следующей колонны. Нельзя было останавливаться. Если кто и останавливался, то получал от конвоира сразу же удар прикладом в спину. Колонны шли беспрерывно. Зрелище было тяжелое. В то время, рассказывала бабушка, к нам поселили немецкого офицера-интенданта. В Берлине у него, как он говорил, бабушке, осталось двое детей. Может быть потому он благосклонно относился к нам и не обижал. У меня был дважды заглоточный абсцесс, от которого я чуть не умер. Этот офицер устроил меня в госпиталь для немецких раненых, который находился в железнодорожной больнице, где сейчас размещается представительство Президента России. В этой больнице мне делали вскрытие заглоточных абсцессов.

Через некоторое время забрали для отправки в Германию и маминого кузена, 1928 года рождения Мы пришли его провожать. Помню, что он был в каком-то серовато-голубоватом костюме и тоже у последнего вагона поезда. Уже после войны он рассказывал, что сбежал на ходу поезда через дыру в полу теплушке, ему помогли старшие товарищи. Благодаря им, он остался жив и не попал в пункт назначения. Надо было как-то жить и выживать. Бабушка торговала семечками на углу ул. Проездной и Бульвар Ленина. Врезалось в память жалкое зрелище, как по Бульвару Ленина мимо нас гнали пленных советских солдат. Колонн было много. Они занимали почти всю проезжую часть улицы. Шли медленно, много было раненых. Солдаты первых колонн оставляли под деревьями свои головные уборы, в которые люди клали продукты, курево и все, что могли. Солдаты следующих колонн на ходу забирали эти шапки и оставляли свои для следующей колонны. Нельзя было останавливаться. Если кто и останавливался, то получал от конвоира сразу же удар прикладом в спину. Колонны шли беспрерывно. Зрелище было тяжелое. В то время, рассказывала бабушка, к нам поселили немецкого офицера-интенданта. В Берлине у него, как он говорил, бабушке, осталось двое детей. Может быть потому он благосклонно относился к нам и не обижал. У меня был дважды заглоточный абсцесс, от которого я чуть не умер. Этот офицер устроил меня в госпиталь для немецких раненых, который находился в железнодорожной больнице, где сейчас размещается представительство Президента России. В этой больнице мне делали вскрытие заглоточных абсцессов.

В другой раз, когда гнали пленных, бабушка хотела дать раненому солдату что-то из еды и подошла близко к нему, так румынский конвоир прикладом винтовки затолкал ее в колонну к этим пленным. В это время, где-то в районе тюрьмы, навстречу шел наш квартирант. Бабушка его окликнула, и он ее увидел. Подозвал к себе конвоира, поставил его по стойке «смирно», стал ругать, а потом снял перчатку и несколько раз ею ударил конвоира по лицу. Таким образом, бабушка была спасена от концлагеря. Этот офицер по делам службы летал в Германию. В одном из полетов его самолет был сбит, вероятно, он погиб.