Голубь Валентина Михайловна

Я, Голубь Валентина Михайловна, родилась 2 января 1938 года, в г. Керчь, на заводе Войкова. Проживала с мамой, Голубь Феодосией Никитичной, родившейся 29 мая 1911 года. Во время войны мы жили на заводе Войкова, мать до войны работала на коксохимическом заводе. Когда началась война, мы пряталась в Аджимушкайских каменоломнях. Там мы были дважды. Я очень хорошо помню: там было очень темно и сыро, кое-где горели лампады. И вот, как сейчас помню, мама достала где-то кукурузы, на двух камнях лежал лист железа и на нём кукуруза. Мама меня оставила возле кукурузы, а сама пошла искать огня. Ко мне подбежал румын и забрал у меня кукурузу. Я страшно плакала, мать пришла, а у меня уже кукурузы нет. Но, кроме того, что хотелось кушать, очень хотелось пить, солдаты воду высасывали из камней. Но, когда нас стали выкуривать из ущелья, то при выходе стояла машина, и всем раздавали по котелку воды. Мама сказала, что я выпила всю воды и ей не оставила. После каменоломен я заболела двухсторонним крупозным воспалением лёгких и вся была в фурункулах. Затем мама рассказывала, как всех жителей завода Войкова загнали в рудники (потом у нас был там огород), выстроили всех с детьми, и немец ходил и указывал пальцем, кого вывести из строя. Выведенных из строя людей они на глазах у всех расстреливали. Мама моя рассказывала, как она переживала, чтобы немец не указал на неё. Именно с тех пор и до самой смерти мамы (1991 год) я не знала цвета её волос, она была седая с самой войны. Затем нас эвакуировали в зерносовхоз «Большевик», и там мы прожили до конца войны. Я очень хорошо помню, какой в 1946-1947 году был страшный голод. Мама работала на зернопункте. Они на веялках зерно сеяли, лопатили. Однажды мою маму проверили, когда она шла домой и обнаружили два кармана зерна. В результате её повезли в Симферополь на суд, и она тогда не вернулась домой. Я осталась одна среди чужих людей, так как у меня не было никаких родственников. Чужие люди стали меня подкармливать, кто даст молока, кто хлебушка. Я не знала, что мать посадили. Сказали, что её положили в больницу. Мне очень было одиноко и я помню, как-то зимой была сильная пурга, я пошла в поле, очень хотелось замёрзнуть и умереть. Но люди меня нашли и отвезли в детский дом. Я точно не помню, кажется, в Карасан. Мне сказали, что я должна жить в детдоме, пока мама не поправится. Там я продолжала учиться в первом классе, была отличницей. Через год мою маму выпустили из тюрьмы, и она приехала за мной. Дети все бежали и кричали: «Валя Голубь, к тебе приехала мама!». А перед этим мы с мальчишками и девчонками собирались сбежать из детдома. Но так мне и не пришлось бежать. Затем мама меня увезла опять в этот совхоз, и я проучилась там до 4-го класса. После этого мы уехали в Керчь. Поселили нас в бараке на заводе Войкова. В каждой комнате было три семьи. Я закончила 7 классов и пошла работать рассыльной на завод ЖБИ. Потом выучилась на крановщика башенных, козловых и мостовых кранов. А в 1956 году мне дали комнату в пятиэтажке на два хозяина. Затем я поступила в медицинское училище по специальности сестринское дело и до 45 лет была военнообязанная. В 1958 году вышла замуж, родила сына, через год развелась. В 1969 году пошла работать в загранплавание поваром, для того, чтобы купить отдельную кооперативную квартиру. В 1975 году я получила квартиру и пошла работать в торговый порт заместителем начальника по складу обрабатывать импорт-экспорт. Отправляли суда за границу. В 1983 году работала проводником на Московских поездах, а в 1994 году шла на пенсию. С 1996 года работала председателем трёх кооперативных домов по ул. Заречная д. 24, д. 34 и по Вокзальному шоссе , 39. С 2005 года и по сегодняшний день работаю в Совете Ветеранов Керчи Председателем первичной организации. Вот такая у меня жизнь. Но, я считаю, что интересная.

Март 2014 г.

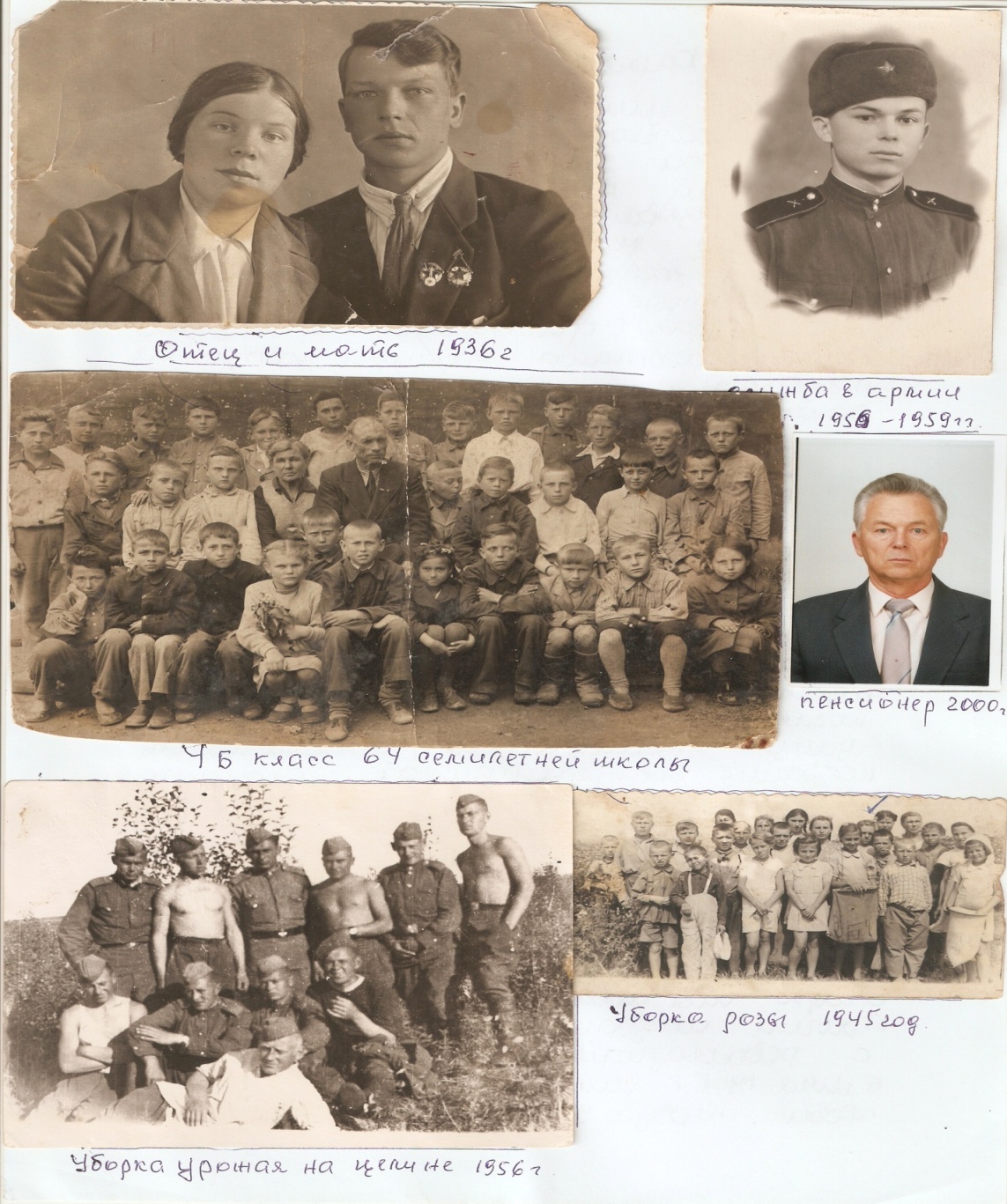

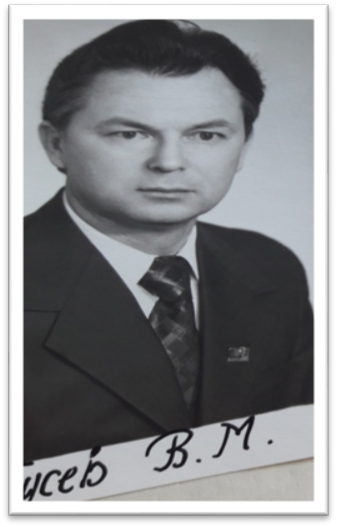

Гусев Валерий Макарович

Гусев Валерий Макарович

Я родился 30 октября 1937 года в селе Глебово, Ржевского района Калининской (Тверской) области. Отец мой, Гусев Макар Филиппович, окончив ветеринарный техникум, был призван на военную службу. Мать, Гусева Елена Геннадьевна, была учителем в сельской школе. Мне не было и года, когда вместе с матерью мы поехали к отцу, сначала в Гомель, а потом в Одессу. Там мы и узнали о начале войны. Несмотря на то, что мне тогда было 3,5 года, воспоминаний о блокаде Одессы в памяти осталось очень мало. Пожалуй, только время, проведенное в выкопанном во дворе окопе, где все жители прятались от бомбежек и артналетов, особенно ночью, когда очень хотелось спать, и была страшная давка, осталось в памяти. В конце блокады Одессы отцу удалось устроить меня, маму и приехавшую к нам бабушку на один из кораблей, на котором солдат и технику переправляли в Крым. Тут в памяти более подробно сохранились воспоминания о нескольких бомбежках нашего корабля. Мы находились в какой-то деревянной пристройке на самом верху корабля, мне было совершенно нечем дышать, потому что бабушка, зажав мою голову между ног, навалилась на меня всем телом, защищая от бомб. В это время с корабля по самолетам велась стрельба из всего, что только могло стрелять. Из Севастополя мы переехали в Симферополь. Мама хотела ехать в Керчь, но, то ли в самом деле, то ли паникеры пустили слух, что из десяти плавсредств на Кавказ переплывает одно, и она решила, что нам хватит одного морского путешествия. Для нас настал почти трехлетний период жизни в оккупации. Из Одессы мы вывезли два связанных из простыней узла с пожитками. За эти годы наша семья поменяла четыре места жительства, одно из них – пустующее помещение почты. В памяти осталась смерть бабушки от голода, рождение брата, который каким-то чудом остался жив, хотя по всем приметам должен был умереть сразу после родов. Правда, смерть от первого года жизни достала его в дальнейшем, он умер крепким и физически здоровым в 60 лет. Тогда же мог умереть и я. Зимой 42 года я заболел двухсторонним воспалением легких и лежал в Первой Советской больнице, которая тогда располагалась в помещении 12 школы города Симферополя. Больных там не кормили и, если бы не соседка, татарка, которая работала на кухне у немцев и носила домой огромные мослы, мы бы умерли с голоду. …Она делилась ими с матерью, которая вываривала эти мослы и этим бульоном отпаивала меня.

В Симферополе до войны были в основном частные подворья и приусадебные участки. В то время они были огромным подспорьем для жильцов. Когда наступала весна и лето, было жить легче, да простят мне мои прегрешения в те годы хозяева соседских садов и огородов. В памяти до сих пор – дикое чувство голода, сейчас и сам не могу поверить, что мы ели, чтобы его подавить. Теперешнее поколение людей, наверное, не поверит, что на улицах города не было видно голубей, было мало воробьев, а у каждого пацана старше 3х лет была рогатка для их добычи. Все суслики были уничтожены в километровой зоне от города, макуха была несказанным лакомством. Симферополь взяли и сдали без боя, сильно бомбили район вокзала. Первых немцев в городе я увидел в начале ноября 1941 года. Три немецких мотоцикла с колясками проехали по ул. Куйбышева к Куйбышевскому рынку. Первого советского всадника-разведчика увидел 13 апреля 1944 года на Красной горке.

В Симферополе до войны были в основном частные подворья и приусадебные участки. В то время они были огромным подспорьем для жильцов. Когда наступала весна и лето, было жить легче, да простят мне мои прегрешения в те годы хозяева соседских садов и огородов. В памяти до сих пор – дикое чувство голода, сейчас и сам не могу поверить, что мы ели, чтобы его подавить. Теперешнее поколение людей, наверное, не поверит, что на улицах города не было видно голубей, было мало воробьев, а у каждого пацана старше 3х лет была рогатка для их добычи. Все суслики были уничтожены в километровой зоне от города, макуха была несказанным лакомством. Симферополь взяли и сдали без боя, сильно бомбили район вокзала. Первых немцев в городе я увидел в начале ноября 1941 года. Три немецких мотоцикла с колясками проехали по ул. Куйбышева к Куйбышевскому рынку. Первого советского всадника-разведчика увидел 13 апреля 1944 года на Красной горке.

Освобождение Крымского полуострова (взятие г. Севастополя) среди жителей было встречено с большим энтузиазмом и радостью. На мой взгляд даже Победа над Германией мной, пацаном, была воспринята с меньшим энтузиазмом. На Красной горке, где мы в это время жили, приблизительно в районе ул. Ростовской, в землянках располагался целый пехотный полк. Ребята постоянно околачивались там, наблюдая, как чистится оружие, оказывали мелкие услуги, особенно на кухне, где повар, которого звали Назарыч, готовил вареники с картошкой величиной с чебурек (два помещались в крышку от котелка). Рядом с домиком, где мы жили, на летней площадке, в хорошую погоду крутили кинофильмы, и мы, мальчишки, конечно, пропустить это не могли. В 1944 году мать получила похоронку на отца и известие о гибели брата. В этом же году, в сентябре, я пошел в 1 класс в школу № 64. Это на углу ул. Московской и ул. Куйбышева. Вместе со мной пошли учиться дети, которые не учились 3 года во время оккупации. Большую радость вызвала отмена карточек, трудно, но уже легче переносилась голодовка 1947-1948 года. Но с тех пор и до настоящего времени у меня осталась привычка съедать полностью фрукты (яблоки, груши) сколько бы их не было. Помню детство, когда принимал участие в сельскохозяйственных работах: мальчишкой собирал розы на плантациях Симферополя, кукурузу в школе. После окончания 7 класса, я, как и большинство моих сверстников, хотел пойти работать, но моя мать сказала: «Пока я жива, ты окончишь 10 классов». И я продолжил учебу. После школы – армия. Во время службы в 1956году убирал урожай на целине в Северном Казахстане. Демобилизовался в 1959 году. У меня не было никакой специальности, и я вместе с отчимом пошел работать на завод «Сельхоздеталь». Он -  кузнецом, я – молотобойцем.

кузнецом, я – молотобойцем.

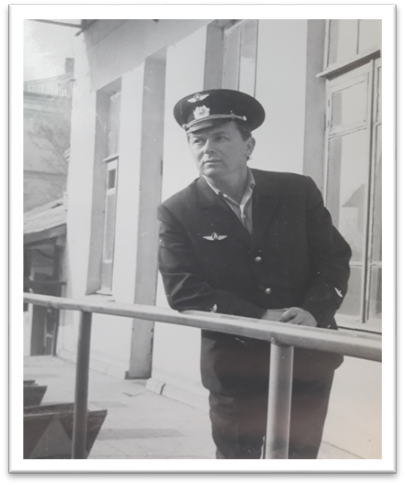

А в 1960 году стал студентом Симферопольского автодорожного техникума, который окончил в 1963 году. Отработал механиком 2 года в Нижне – Серогозском автопарке Харьковской области. Возвратившись в Симферополь, пошел на работу в военизированную автоколонну 2202, где работал водителем, мастером, механиком. В день моего 30-летия приказом Министра обороны мне было присвоено звание младший лейтенант. В запас вышел в звании старшего лейтенанта.

В 1970 году меня выбрали освобожденным председателем профкома автоколонны. В 1977 году работал в областном комитете профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства в должности заведующего отделом труда и заработной платы. За время работы заочно закончил Высшую школу профдвижения в городе Харькове. В 1984 году работал освобожденным председателем профкома управления Крымоблдорстрой. После ликвидации объединенных профкомов работал там же сначала ведущим инженером по безопасности движения и охране труда, потом – начальником отдела кадров. После ликвидации предприятия три года проработал в торговле, потом в 2003 году - сторожем в ТНУ им. Вернадского до 2011 года. В 1964 году женился. Жена, Гусева Галина Александровна 1939 года рождения. Дочь, Старикова Елена Валериевна 1964 рода рождения. В 2011 году в возрасте 74 лет угомонился и нахожусь на пенсии. В настоящее время являюсь членом Правления Крымской Республиканской организации «Дети войны». Имею награды: медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», медаль «За верность ветеранскому движению».

В 1970 году меня выбрали освобожденным председателем профкома автоколонны. В 1977 году работал в областном комитете профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства в должности заведующего отделом труда и заработной платы. За время работы заочно закончил Высшую школу профдвижения в городе Харькове. В 1984 году работал освобожденным председателем профкома управления Крымоблдорстрой. После ликвидации объединенных профкомов работал там же сначала ведущим инженером по безопасности движения и охране труда, потом – начальником отдела кадров. После ликвидации предприятия три года проработал в торговле, потом в 2003 году - сторожем в ТНУ им. Вернадского до 2011 года. В 1964 году женился. Жена, Гусева Галина Александровна 1939 года рождения. Дочь, Старикова Елена Валериевна 1964 рода рождения. В 2011 году в возрасте 74 лет угомонился и нахожусь на пенсии. В настоящее время являюсь членом Правления Крымской Республиканской организации «Дети войны». Имею награды: медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», медаль «За верность ветеранскому движению».

Симферополь, 15.07.2013.

Хочется немного сказать о забытом поколении «Дети войны». Вот же 74 года жители России и всё прогрессивное человечество отмечает в мае «праздник со слезами на глазах», — День Победы над фашистской Германией. Вся пресса уделяет большое внимание воспоминаниям участников тех судьбоносных событий, увековечению памяти того времени. И это правильно. Надо, чтобы теперешнее поколение как можно больше знало о том тяжелейшем периоде в жизни нашей страны. Но время безжалостно, и пройдёт совсем немного лет, когда последний из участников тех судьбоносных для всего мира событий уйдет, как говорится, в мир иной. Хотелось, чтоб на таких мероприятиях в нашей стране хоть немного говорилось о такой категории нашего народа как «дети войны». Они вместе со всей страной, наряду со взрослыми переносили тяготы и лишения военного времени, особенно те, кто не по своей воле находился на оккупированных территориях. Те, руками которых вместе со всем советским народом были ликвидированы последствия военной разрухи. Почему – то у нас забыли, что в стране проживает такая категория людей. Только Илья Резник в авторской благотворительной телевизионной программе «Город детства» 29.01.18г., посвященной 74 годовщине снятия блокады Ленинграда, исполнил с детским хором «Маленькая страна» написанную им песню «Дети войны». Трёхлетним ребёнком он встретил Великую Отечественную войну в Ленинграде. Сам пережил голод в блокадном Ленинграде, эвакуацию на Урал по «Дороге жизни», смерть отца, который, получив тяжелое ранение на фронте, скончался от ран в госпитале. Илье тогда уже было 6 лет.

С сожалением хочу отметить, что в нашей стране этой категории нашего народа практически не уделяется никакого внимания. А в большинстве стран буржуазной Европы они пользуются поддержкой и вниманием со стороны руководства государства. Даже в осуждаемой нас Украине в 2006 году был принят Закон о детях войны. В России такого закона нет. Надо отметить, что в России есть люди, которых волнует судьба детей войны.

Неоднократно поднимался этот вопрос руководством фракции Компартией Российской Федерации (Г.А. Зюганов) и партией Справедливая Россия (С. М. Миронов) и вносился в Государственную Думу о принятии такого закона, но у наших слуг народа поддержки не нашёл. От всех детей войны хочется от всего сердца поблагодарить их за не показушную, а настоящую заботу о детях войны, пенсионерах, многие их которых проживают в нашей стране за чертой бедности. Необходимо также отметить, что при средней продолжительности жизни в России - 72 года - самому младшему из детей войны в этом году исполнится 74 года. Это сказано к тому, что в живых осталось не так уж много тех, кто через несколько лет сможет поделиться на очередном празднике Победы воспоминаниями о том нелёгком для нашей страны времени. Кто будет продолжать этот путь патриотического воспитания молодого подрастающего поколения? Стоит задуматься.

10.05.2019г.