2. Обратное брюшное дыхание.

1. Правильное глубокое дыхание включает в себя медленные и плавные (глубокие) вдохи, при которых воздух достигает до нижнего центра Дань тянь, что требует в свою очередь расслабления и концентрации сознания. Это когда на вдохе происходит выпячивание (надувание) низа живота, а на выдохе втягивание его обратно. В процессе этого типа дыхания легкие двигаются за счет усилий диафрагмы и передней стенки брюшной полости, а не мышц грудной клетки, тем самым происходит массаж внутренних органов, что устраняет любые застойные явления в этой области. Чем больше и чаще вы будете практиковать (без спешки) брюшное дыхание, тем больше будет поступать Ци в Дань тянь.

Следовательно, будет более эффективно проходить процесс преобразования Цзин в Ци. Главное — не задерживайте процесс дыхания и добивайтесь равномерности и плавности его ритма. Глубокое брюшное дыхание выполняется низом живота, без каких либо физических усилий со стороны грудной клетки и грудных мышц. Этот тип дыхания называют «буддийским дыханием», т. к. он в основном применялся в буддийских стилях Цигун. Дыхание всегда должно быть максимально удобным, долгим, мягким и «предельно» естественным.

2. Данный тип дыхания распространен в даосских стилях Цигун, поэтому его называют «даосским дыханием». На вдохе происходит втягивание живота, а на выдохе выпячивание (или надувание) живота. Такой тип дыхания является наиболее эффективным, но начинать свою практику с этого типа дыхания — не рекомендуется. Только после качественного освоения двух первых видов (естественного и прямого брюшного) приступают к «даосскому типу дыхания». Эта техника регуляции дыхания позволяет высокоэффективно направлять потоки энергии Ци в различные секторы тела человека.

Во время выдоха расширяется поле защитной Ци (Вэй Ци), во время вдоха уровень Ци сохраняется, но возможен процесс поглощения Ци из окружающей среды.

Техника обратного дыхания позволяет расширять поле Ци, что является важным преимуществом в способности направления потока Ци к труднодоступным участкам организма, для чего используют разум. Овладев техникой совместной координации сознания, дыхания и Ци, вы сможете направлять энергию Ци в любую часть своего тела мысленно и по желанию.

Основной негативный фактор дыхания

Перенапряжение (напряжение) грудной клетки. Часто возникает ввиду «поспешного перехода» на обратное брюшное дыхание, вызывая сдавливание области солнечного сплетения, — и тем самым создает «застойные зоны», места, где происходит замедление циркуляции потоков Ци и крови.

Сопутствующие симптомы: диарея, боли в области желудка, боли в груди, увеличение частоты сердечных сокращений и т. д. Избыток Ян Ци может привести к уменьшению контроля и усилению нестабильности в сознании, что может привести к уменьшению силы воли и активации вредных привычек.

Для устранения этих признаков рекомендуется: практиковать достаточно продолжительное время прямое брюшное дыхание, пока оно не станет для вас совершенно естественным и удобным в вашей повседневной деятельности (1–2 года).

Обратное брюшное дыхание начинают с небольших сеансов тренировки дыхания животом (по 3–5 мин.), внимательно скоординированных с фазами вдоха-выдоха.

Особое внимание обращают на ощущения, возникающие в области между пупком и солнечным сплетением, которая должна быть мягко расслаблена и находиться в комфортном состоянии. Через год (два) качественных занятий ваше «обратное» дыхание станет естественно глубоким, а грудная клетка будет правильно расслаблена.

Со временем, контроль сознания над процессом дыхания «исчезнет», и ваше дыхание станет вполне естественным, как раньше, но будет проходить в «другой форме вдоха и выдоха».

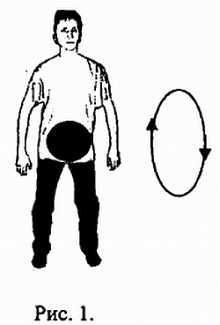

Следующей стадией тренинга на укрепление «силы дыхания» является умение физически двигать мышцами живота «по кругу»: снизу вверх, от себя вперед и вниз и т. д. (рис. 1).

Далее, перечислим малоизвестные особые «виды и формы брюшного дыхания», исп. в практиках Цигун (Нэй гун):

— дыхание с задержкой (паузами);

— подведение потока Ци к поверхности тела;

— движение потока Ци без координации с дыханием;

— дыхание с максимальным вдохом и выдохом;

— «кожное дыхание»;

— дыхание через «ладони и стопы»;

— поглощение Ци снаружи (из воздуха, из ветра, из огня и т. п.);

— техника пронизывающего дыхания;

— питание «чистой энергией Ци и удаление отработанной Ци»;

— дыхание «зародыша» и др.

Для ознакомления с вышеперечисленными техниками дыхания следует обращаться к специальной литературе [60, 62].