Раздел курсового проекта 4. Выбор направления и трассирование вариантов новой железнодорожной линии

По сложности восприятия и по объему требуемой работы, наверное, четвертый раздел Вашего курсового проекта самый сложный. Мы неоднократно выше говорили о его особенностях, но сейчас коротко перечислим их еще раз:

– во-первых, сама по себе задача выбора направления новой железнодорожной линии должна решаться на больших картах (на большом протяжении, когда есть возможность предложить действительно различные направления – долинный ход, водораздельный ход и т.д.), поэтому в курсовом проекте этому вопросу уделено небольшое внимание, выбор направления на больших картах Вы будете делать в лабораторной работе;

– во-вторых, сравнение и выбор принципиальных направлений на ранних предпроектных стадиях (еще до трассирования самих вариантов) имеют свои особенности и в курсовом проекте подробно не рассматриваются (нами приведены рекомендации по сравнению вариантов направлений – в приложении 1 части 3 пособия, если такая задача все же возникнет);

– в-третьих, обычно сложность восприятия задачи трассирования для студентов состоит в том, что проектирование плана и продольного профиля трассы (с их взаимной увязкой), размещение раздельных пунктов (с подсчетом времени хода) и размещение искусственных сооружений (с определением расходов притекаемой воды и т.д.) – все это должно вестись одновременно, т.е. нельзя считать трассу запроектированной на каком-либо участке до тех пор, пока не выполнены все перечисленные работы, таким образом, трассирование ведется попытками, часто приходится стирать и переделывать уже, казалось бы, законченную трассу – в этом сложность;

– в-четвертых, нельзя при трассировании задать полный алгоритм последовательности действий, выполняя которые шаг за шагом Вы пришли бы от точки А к точке Б без исправлений и перетрассировок, мы можем дать только рекомендации и привести примеры правильных решений (в самом пособии или дать ссылки на книги, в которых примеры разобраны подробнее), следовательно, при работе над этим курсовым проектом, неизбежно проходя через исправление своих ошибок, Вы постепенно приобретаете навык трассирования;

– в-пятых, трассирование новых железных дорог в суровых природных условиях Сибири, Севера и Дальнего Востока, конечно, имеет более сложные проблемы, понимание которых Вы получите, читая рекомендованную литературу, а также при выполнении лабораторных работ (в частности, лабораторной работы по проектированию подробного продольного профиля с одновременным проектированием поперечных профилей земляного полотна, которое ведется по топографическим планам масштаба 1:1000 с учетом геологических условий района проектирования).

Вывод: самостоятельная работа над курсовым проектом новой железнодорожной линии даст Вам возможность приобрести опыт камерального трассирования железных дорог по топографическим картам, такой опыт, который невозможно получить другим путем (например, только посещая лекции или читая книги).

Реальное трассирование железных дорог, разумеется, имеет много особенностей и сильно отличается от курсового проекта.

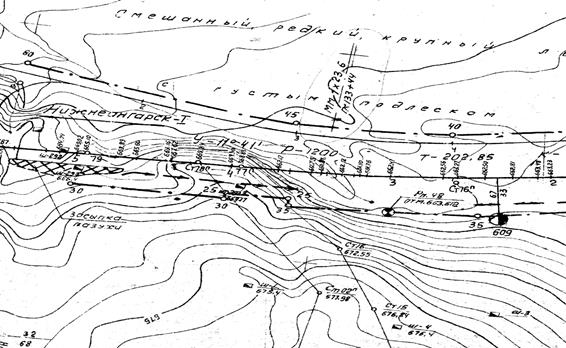

Например, трассирование БАМа. Рельеф местности изменяется от горного при пересечении хребтов – Байкальского, Южно-Муйского, Муяканского, Буреинского и других – до равнинного в пределах плоских водоразделов и широких долин рек Чара, Гилюй и других. Горный рельеф и сложные климатические условия повлияли на широкое развитие физико-геологических склоновых процессов (селей и снежных лавин, курумов и скальных осыпей, оползней и солифлюкции), осложняемых высокой – до 10 баллов – сейсмичностью отдельных регионов. Сильноразвитая сеть водотоков, в том числе больших рек – Лены, Олекмы, Нюкжи, Витима, Гилюя, Зеи, Буреи и других, характеризуются большими (до 10 – 12 м) подъемами уровня воды в период паводков, а также резко извилистыми и глубоко врезанными руслами и долинами. Вот в таких условиях была запроектирована и построена Байкало-Амурская магистраль, см. работу /15/.

Пример приведен ниже. Участок трассы БАМ (участок Нижнеангарск I – Чара), рабочие чертежи плана трассы выполнены в институте Сибгипротранс, г. Новосибирск; фото – М.Тухватуллина.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95. - М.: МПС РФ, 1995. – 276 с.

2. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / И.В.Турбин, А.В.Гавриленков, И.И.Кантор и др.; Под ред. И.В.Турбина. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с.

3. Волков Б.А. Экономическая эффективность инвестиций на железнодорожном транспорте в условиях рынка. – М.: Транспорт, 1996. – 191 с.

4. Горинов А.В. Проектирование железных дорог.- Т. I. Тяговые расчеты. Основы изысканий и проектирования. – М.: Трансжелдориздат, 1948. – 575 с.

5. Экономические изыскания и основы проектирования железных дорог: Учебник для вузов / Б.А.Волков, И.В.Турбин, А.С.Никифоров и др.; Под ред. Б.А.Волкова. – М.: Транспорт, 1990. – 268 с.

6. Кантор И.И., Копыленко В.А., Бучкин В.А., Ларионов А.Д. Выбор направления, руководящего уклона и трассирование участка железной дороги: Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Изыскания и проектирование железных дорог». – М.: МИИТ, 1980. – 41 с.

7. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А.В.Горинов, И.И.Кантор, А.П.Кондратченко, И.В.Турбин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. - Т. I – 319 с.

8. Строительные нормы и правила. СНиП II – 39 – 76. Часть II. Нормы проектирования. Глава 39. Железные дороги колеи 1520 мм. – М.: Стройиздат, 1977. – 72 с.

9. Горинов А.В., Кантор И.И., Кондратченко А.П., Турбин И.В. Проектирование железных дорог. – М.: Транспорт, 1970. – 320 с.

10. Вождение поездов: Пособие машинисту /Под ред. Р.Г.Черепашенца. – М.: Транспорт, 1993. – 304 с.

11. Железные дороги в долинах рек / Г.С.Переселенков, В.К.Тавлинов, И.Д.Ткачевский и др.; Под ред. Г.С.Переселенкова. – М.: Транспорт, 1991. – 344 с.

12. Справочник инженера-тоннельщика / Г.М.Богомолов, Д.М.Голицынский, С.И.Сеславинский и др.; Под ред. В.Е.Меркина, С.Н.Власова, О.Н.Макарова. – М.: Транспорт, 1993. – 389 с.

13. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А.В.Горинов, И.И.Кантор, А.П.Кондратченко, И.В.Турбин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – Т. II. – 343 с.

14. Гавриленков А.В., Переселенков Г.С. Изыскания и проектирование железных дорог: Пособие по курсовому и дипломному проектированию. – М.: Транспорт, 1990. – 167 с.

15. Изыскания и проектирование трассы Байкало-Амурской магистрали: Справочно-методическое пособие / Под ред. Д.И.Федорова. – М.: Транспорт, 1977. – 280 с.

16. Железные дороги в таежно-болотистой местности / Г.С.Переселенков, Е.П.Алексеев, Б.И.Солодовников и др.; Под ред. Г.С.Переселенкова. – М.: Транспорт, 1982. – 288 с.

17. Проектирование мостовых переходов на железных дорогах: Учебник для вузов / М.И.Воронин, И.И.Кантор, В.А.Копыленко и др.; Под ред. И.И.Кантора. – М.: Транспорт, 1990. – 287 с.

18. Басин Е.В., Луцкий С.Я., Тайц В.Г. Организация строительства железнодорожного пути в сложных природных условиях / Под ред. С.Я.Луцкого. – М.: Транспорт, 1992. – 288 с.

19. Быкова Н.М. Неотектонические движения земной коры и деформации дорожных сооружений. – Иркутск: ИрИИТ, 1998. – 136 с.

20. Белозеров А.И. Проблемы и методы достройки железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях Амуро-Якутской магистрали. – Новосибирск: СГУПС, 1998. – 60 с.

21. Ревзон А.Л. Картографирование состояний геотехнических систем. – М.: Недра, 1992. – 223 с.

22. Дюнин А.К. В царстве снега. – Новосибирск: Наука, 1983. – 161 с.

23. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. – Л.: Недра, 1977. – 479 с.

24. Шушаков Е.В. Наледи и борьба с ними. – М.: Транспорт, 1979. – 64 с.

25. Побожий А.А. Сквозь северную глушь. Записки изыскателя.- М.: Современник, 1978. – 318 с.

|

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

сравнение вариантов направлений проектируемых железнодорожных линий при многих критериях[49]

Введение

В четвертом разделе пособия мы лишь коротко коснулись вопроса выбора принципиального направления проектируемой ж.-д. линии. Причина такого подхода заключается в том, что задача выбора принципиального направления линии решается для линий большой протяженности и в сложных условиях (топографических, геологических, ситуационных, строительных, эксплуатационных и др.). В курсовом проекте на большинстве учебных топографических карт бывает сложно найти несколько различных, конкурентных направлений, задача сравнения которых была бы интересной. Однако на некоторых учебных картах, при соответствующем задании начального и конечного пунктов проектирования, задача выбора одного (двух) принципиальных направлений из трех – четырех возможных и конкурентных - вполне может Вам встретиться. Поэтому мы приводим в данном приложении методику сравнения вариантов таких направлений при многих критериях . Основы теории принятия решений в проектировании железных дорог были заложены Александром Валентиновичем Гавриленковым в работе /1/.

Наиболее полно и обоснованно, на наш взгляд, выбор принципиального направления проектируемой ж.-д. линии может быть сделан на основе теории полезности /2/, /3/, /4/, /5/. Это убеждение вовсе не случайно. Назовем, по крайней мере, две причины.

Во-первых, выбор принципиального направления производится до трассирования ж.-д. линии, т.е. – до того, как будут построены план и продольный профиль трассы, по которым возможно определение основных технико-экономических показателей (ТЭП) вариантов и их сравнение. Хотя в некоторых случаях и возможно сравнение вариантов направлений линии еще до трассирования, например, по проектам-аналогам (т.е. по проектам ж.-д. линий, запроектированных и построенных в аналогичных, подобных природных условиях, – именно использование их ТЭП, как бы «по аналогии»), либо по укрупненным показателям строительных и эксплуатационных расходов (но, опять же, до укладки трассы трудно подобрать соответствующие показатели), либо с помощью экспертных оценок (выясняются мнения экспертов о перспективности, преимуществах и недостатках сравниваемых направлений), однако преимущества теории полезности заключаются в последовательной и гибкой политике выбора именно инженера-проектировщика, отвечающего за выбор и принимающего решение по отклонению двух – трех вариантов принципиальных направлений. Это очень важное и ответственное решение, т.к. в дальнейшей работе по отклоненным вариантам направлений никто не будет даже пытаться укладывать трассу ж.-д. линии ни на карте, ни в «поле». Недаром И.В.Турбин писал в работе /6/: «Искусство проектировщика состоит в том, чтобы на начальной стадии, не проводя проектных работ, отсеять те варианты направления , которые не могут составить конкуренции с другими… Цель состоит в том, чтобы оставить для дальнейшей, более детальной проработки только те варианты направления, которые могут оказаться лучшими».

Во-вторых, теория полезности, как никакая другая теория, позволяет принимать обоснованные индивидуальные решения в уникальных задачах выбора (по нашему мнению проектирование новой ж.-д. линии в большинстве случаев – уникальная задача).

Однако в условиях курсового проекта полное и обоснованное применение теории полезности вряд ли возможно (студент должен будет выполнять одновременно функции лица, принимающего решение (ЛПР), эксперта и аналитика, что довольно сложно). Кроме того, применение аксиоматических декомпозиционных методов теории полезности требует определенного осмысления, а не просто знакомства с алгоритмом решения и приемами действий. Поэтому мы решили подробно познакомить Вас с этими методами в части 6 учебного пособия, которая полностью посвящена проблеме многокритериального выбора вариантов трассы на основе ТЭП. В данном приложении 1 части 3 пособия мы познакомим Вас с одним из методов многокритериального выбора – методом идеальной точки, который требует от ЛПР лишь количественной информации об оценках предпочтительности критериев (см. /7/).

Прежде чем излагать рекомендуемую нами методику, мы приведем несколько работ, в которых предложены иные подходы к решению названной проблемы. Ваше право использовать любой рекомендованный метод, см. /6, п.5.1/, /8, п.6.1, рис. 6.1, а также п. 12.5, 12.6, рис. 12.8/, /9, п.1, рис.1, табл.1, рис.2/, /10, глава 3, с.105-108, рис.3-3, 3-4/, /11, с.510-512/, /12, с.126-129/, /13/, /14/, /15/.

Подводя итог вводной части, мы перечислим возможные ситуации, с которыми Вы можете столкнуться, и Ваши действия.

1. Топографическая карта не сложна, принципиальное направление проектируемой ж.-д. линии очевидно. Ваши действия: трассируете два варианта с заданными различными вариантами руководящего уклона по одному направлению; сравниваете, выбираете оптимальный вариант.

2. Топографическая карта сложна, возможны два различные принципиальные направления ж.-д. линии. Ваши действия: проводите анализ направлений, как описано в работе /9, п.1/, строите график зависимости L = f (i p) по двум точкам (двум заданным значениям руководящего уклона ip, причем, мы советуем Вам все-таки укладывать магистральный ход по исследуемым направлениям, а не ограничиваться аналитическим расчетом величины L), и выбираете по какому из направлений – каким руководящим уклоном уложить трассу, или применяете метод идеальной точки (который подробно разобран ниже) уже для многокритериального выбора варианта направления; но иногда можно сразу решить, какому из направлений - какой руководящий уклон лучше подходит (т.е. будут небольшие объемы земляных работ); затем трассируете →сравниваете →выбираете.

3. Топографическая карта сложна, просматриваются несколько (более двух) вариантов направлений (такая ситуация вполне возможна в дипломном проекте при проектировании линии большого протяжения). Ваши действия: используя метод идеальной точки для сравнения вариантов направления ж.-д. линии, привлекая дополнительные частные критерии эффективности вариантов направления (сумму преодолеваемых высот, протяженность геологически неблагоприятных мест, количество пересекаемых водотоков и другие критерии – в зависимости от Вашего видения проблемы), решаете задачу выбора двух (в дипломном проекте возможно и более) принципиальных направлений с наиболее подходящими к ним руководящими уклонами (в курсовом проекте значения двух i p заданы, а в дипломном проекте – может быть поставлена задача поиска приемлемых значений ip для прохождения по различным принципиальным направлениям ж.-д. линии); затем, трассируете →сравниваете →выбираете.

Метод идеальной точки

Допустим по топографической карте Вами намечено n вариантов принципиальных направлений проектируемой ж.-д. линии: х 1 , х2, …, хi, …, хn.

Допустим также, что для оценки и выбора наилучшего направления хi* (одного-двух иногда даже более перспективных направлений) Вы решили применить не один критерий (как, например, в работе /9/ - критерий – длина линии L, км), а несколько частных критериев эффективности R1, R2, …, Rj, …, Rm, которые имеют различные единицы измерения (см. пример многокритериальной оценки вариантов принципиальных направлений проектируемой ж.-д. линии, приведенный в настоящем приложении ниже).

Тогда, для обеспечения “сравнимости” этих критериев, Вам следует произвести их нормализацию, с тем, чтобы устранить их несопоставимость, возникающую из-за различных единиц измерения, а также учесть реально достижимые “результаты” каждым вариантом направления по каждому из частных критериев.

Максимальное значение каждого критерия обозначим Rj+ , а минимальное значение - Rj-. Разделим критерии на две группы. К первой отнесем критерии Rj, j=1 …s, которые желательно максимизировать, ко второй группе критерии Rj, j=s+1 …m, которые желательно минимизировать.

Расчетные формулы для нормализации[50] частных критериев эффективности, когда целью задачи являются минимальные потери, примем по работе /7, с.10, формулы (3) и (4)/.

Для первой группы критериев (максимизируемых) нормализованные значения j-тых частных критериев для сравниваемых i-тых вариантов направлений rji определим по формуле

rji = (Rj+ - Rji) / (Rj+ - Rj-), для j=1 …s , (П1.1)

где Rji – реальное, ненормализованное значение j-того частного

критерия для i-того варианта направления в соответ-

ствующих единицах измерения.

Для второй группы критериев (минимизируемых – тех критериев, минимальные значения которых более предпочтительны для ЛПР) нормализованные значения rji определим по формуле

rji = (Rji - Rj-) / (Rj+ - Rj-), для j=s+1 …m . (П1.2)