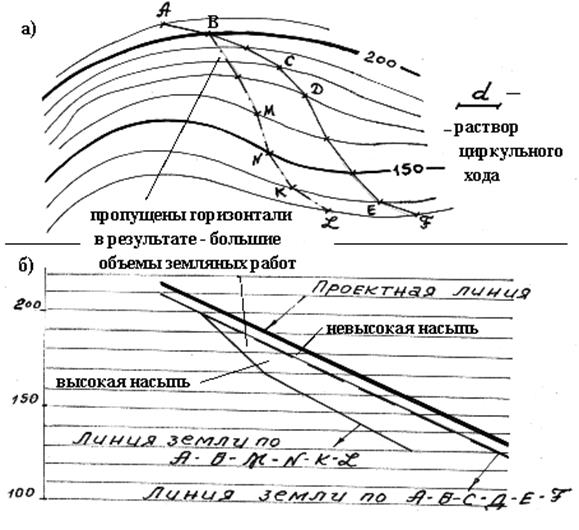

Ниже приведены два рисунка, на которых рассмотрена одна и та же ошибка, которая часто встречается в курсовых проектах – это пропуск горизонтали на напряженном ходу.

При укладке циркульного хода, вместо того чтобы шагать раствором циркуля последовательно с горизонтали на горизонталь[43], нерадивый студент «спрямил» трассу и перешагнул через одну, две (бывает и больше) горизонталей. В результате – трасса в профиле «упала» сразу на 20, 30 и т.д. метров, вместо допустимых по уклону трассирования – 10 м. Как результат, на профиле проектная линия «повисла» на огромной насыпи или «закопалась» в глубокую выемку, причем эта насыпь или выемка так и будут «тянуться» по всему профилю на напряженном ходу (ведь круче уклона трассирования ничего нельзя применить)[44].

На рис.1.27 показан пример корректировки трассы на участке напряженного хода. Неправильная укладка линии нулевых работ на участке B – М (ошибочный вариант циркульного хода показан на рис. 1.27 а штрих – пунктирной линией) влечет за собой увеличение объемов земляных работ (что хорошо видно на профиле – рис. 1.27 б – насыпь высотой 20 – 25 м).

Необходимо исправить циркульный ход на плане – там, где была допущена ошибка. Посмотрите на линию А – B – С – Д – Е – F – это верное решение. И сразу же линия земли на профиле “поднялась” вверх и приблизилась к проектной линии. Теперь проектная линия идет вдоль линии земли невысокой насыпью.

|

Рис. 1.27. Влияние укладки циркульного хода на объемы земляных работ: а) - план; б) - продольный профиль

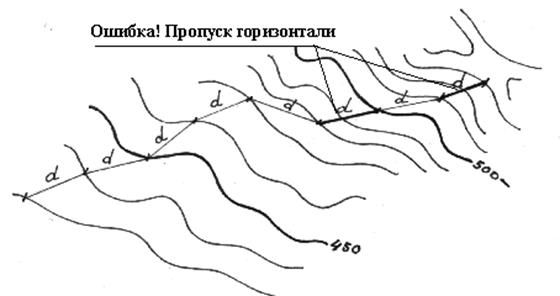

На рис.1.28 приведен еще один пример ошибочной укладки циркульного хода. Выделенные утолщенными линиями участки фиксируют ошибку в укладке линии нулевых работ – пропуск горизонталей. В результате (если бы мы построили продольный профиль по этому циркульному ходу, то на выделенных участках получили бы такие же «провалы» линии земли, что и на рис. 1.27. Разумеется, никаких нулевых работ в результате (после укладки трассы по намеченному циркульному ходу) не было бы, а были бы наоборот – большие объемы земляных работ.

Вывод: при укладке циркульного хода (на участках напряженного хода) следует быть особенно внимательным и не пропускать горизонтали.

|

Рис. 1.28. Ошибочная укладка циркульного хода

Учтите также важное требование: варианты трассы должны быть приведены к сравнимому виду, т.е. в пределах ст.А их план и профиль должны совпадать и в конце обоих вариантов они должны выходить на одну – общую точку Б на заданном направлении Б, причем проектная отметка у них в этой точке должна быть одинаковой [45], см. /6, с.26 – 28/.

В работе /7, с.266, рис. 5.43/ приведен пример корректировки трассы на участке напряженого хода, который поможет Вам понять принципы корректировки (уменьшение объемов земляных работ за счет перепроектировки плана). Кроме того, в этой работе рассмотрены такие вопросы: особенности трассирования линий различного назначения /7, с. 266 – 267/, трассирование вариантов двухпутных линий /7, с. 267/, трассирование вариантов с применением временных участков трасс /7, с. 268/, с которыми возможно Вы столкнетесь в курсовом проекте.

Что касается вопросов сопоставительной оценки протрассированных вариантов и определения технических показателей трасс, то они рассматриваются в третьей части учебного пособия, можем рекомендовать /2, с. 215 – 216/, /7, с. 268 – 269/.

1.6. Заключение по разделу

В третьей части пособия Вы получили основные сведения о том, как следует трассировать варианты.

Основные сведения о трассировочных ходах и принципах трассирования на вольных и напряженных ходах пригодятся Вам при укладке магистрального хода. Кроме того, чтобы хорошо понимать особенности трассирования в различных топографических условиях, Вам следует изучить п.6.3 учебника /2, с. 193 – 197/.

На наш взгляд, Вы сможете самостоятельно протрассировать оба варианта, изучив технологиии трассирования на вольных и напряженных ходах. Конечно, не обойдется без ошибок, но если Вы будете внимательны, если Вы, прежде чем начинать трассирование, повторите нормы проектирования плана и продольного профиля новых железных дорог, обзор которых приведен во второй части пособия, то успешно решите поставленную задачу: «На топографической карте масштаба 1:50000 от оси промежуточной станции А до направления Б протрассировать два варианта трассы[46] новой железнодорожной линии». Задачу сложную и интересную.

В курсовом проекте из-за ограничения на время разработки проекта Вы лишены целого раздела «Трассирование в сложных физико-географических условиях». То есть - вся Ваша работа связана с овладением навыками трассирования в различных топографических (на водоразделах, на косогорах, в долинах рек) и ситуационных условиях (обход населенных пунктов, пересечение с другими путями сообщения и т.д.).

Однако в реальных условиях при проектировании новых железных дорог, особенно в суровых условиях Сибири, Севера, Дальнего Востока и Средней Азии, огромное влияние на положение трассы оказывают климатические, инженерно-геологические, гидрогеологические, сейсмические, экологические, историко-архитектурные и другие условия.

Изыскатели, проектировщики и строители железных дорог хорошо знают, какие трудности могут доставить курумы, осыпи, обвалы, оползни, сплывы, сели, прижимы, снежные лавины, карст, болота, мари, снежные и песчаные заносы, подвижные пески, наледи, вечномерзлые грунты, подземные льды, термокарст, бугры пучения, солифлюкция, повышенная сейсмичность, трещиноватость пород, активные разломы земной коры и другие сложные природные явления.

Для того чтобы Вы ориентировались в этих вопросах, мы рекомендуем Вам изучить следующие работы: /2, п.6.4, с. 197 – 211/, /5, п.5.5/, /15, главы 1, 3, 4, 5, 7/, /16/, /11, главы 1, 3, 4, 5/, /17, главы 3, 8/, /18, главы 1-4/, /19/, /20/, /21/. В этих книгах собран опыт работы на изысканиях, при проектировании, строительстве и эксплуатации таких железных дорог, как Восточно-Сибирская, Байкало-Амурская магистраль, Амуро-Якутская магистраль (Беркакит – Томмот – Нижний Бестях), Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут – Новый Уренгой, Ачинск –Лесособирск, Ивдель – Обь (Приобье), Тавда – Сотник (Устье-Аха), Асино – Белый Яр, Комсомольск (Пивань) – Советская Гавань, Новокузнецк – Абакан, Аскиз – Абаза, Хребтовая – Усть-Илимск, Лабытнанги (Обская) – Бованенково – Харасавэй, Гурьев – Астрахань, Макат – Мангышлак – Узень, Кунград – Бейнеу и других.

В курсовом проекте трассирование в сложных природных условиях возможно будет задано Вам как элемент УИРС (учебно-исследовательской работы студента – см. часть 7 пособия), но в обязательный объем работ по проекту оно не входит.

Это не означает, что в курсовом проекте Вы совсем не учитываете район проектирования и соответствующие ему природные условия. Вы делаете описание района проектирования во втором разделе проекта, кроме того, Вы учитываете некоторые данные из задания на проектирование (расчетную толщину снежного покрова; вид грунтов, применяемых для отсыпки земляного полотна; вид грунтов для расчета стока поверхностных вод и др.). Однако в реальном проектировании многообразие и непредсказуемость многих природных процессов порою оказывают на принятие решений по плану и профилю трассы, по несущим конструкциям и методам их сооружения - решающее влияние.

Например:

1. Вместо укладки трассы на крутых неустойчивых косогорах – отсыпка насыпи скальным грунтом в русло реки (прислоненные насыпи в долинах рек Олекмы, Нюкжи на БАМе, в долинах рек Хунгари и Тумнин на линии Комсомольск – Совгавань, в долине реки Томи на линии Новокузнецк – Абакан, в долине реки Туманшет на линии Абакан – Тайшет, в долине реки Енисей на линии Красноярск - Дивногорск и др.), см. /2, с.194 – 195/.

2. Вместо устройства полувыемки-полунасыпи с верховыми и низовыми подпорными стенами на столбчатом фундаменте в пределах крутого косогора (до 40°) в узком ущелье горной реки или отсыпки насыпи в русле реки (со стеснением живого потока на 40 %) - устройство эстакады с опорами сборно-монолитной конструкции и сталежелезобетонными пролетными строениями (на участке Чара – Тында на БАМе), /11, с.227/.

3. Тщательные изыскания трассы на заболоченных территориях Западно-Сибирской равнины в целях максимального использования попутных возвышенностей и водоразделов для обхода глубоких болот (на линиях Тюмень – Сургут и Сургут – Уренгой), /2, с.198/, /25/.

4. Применение водораздельных и косогорных ходов вместо долинных при значительном распространении вечномерзлых грунтов и наледей в долинах рек северо-востока Сибири (на линиях Хребтовая – Усть-Илимск и Усть-Кут – Верхнекарелино, см. ТЭО ОАО «ВОСТСИБТРАНСПРОЕКТ» и /2, с.209/).

5. Насыпи из мелких и пылеватых песков на болотах на линиях Тюмень – Сургут и Сургут – Нижневартовск, /16, с.29 – 40/.

6. Насыпи из переувлажненных глинистых грунтов на болотах (с отсыпкой берм высотой до 1,5 м), сооружаемые в зимнее время на Юганском участке линии Тюмень – Сургут), /16, с. 40 – 55/.

7. Применение поездной возки дренирующего грунта (думпкарами, платформенными вертушками) с организацией «блуждающих карьеров»; двухстадийный и, даже, трехстадийный методы отсыпки насыпей из твердомерзлых песчаных грунтов; усиление насыпей из твердомерзлых мелких и пылеватых песков устройством замкнутых геотекстильных обойм на сооружении линий Ягельная – Ямбург, Обская – Бованенковская, /18, с.92 – 100/.

8. Вместо укладки на косогорах водопропускных труб со ступенчатым расположением звеньев и секций – устройство косогорных железобетонных труб с расположением звеньев параллельно верху насыпи (опирание трубы на фундамент в виде пространственной рамы из ригелей на свайном или столбчатом фундаменте) – на участке Чильчи – Дюгабуль БАМа, /18, с.139 – 141/.

9. Новая конструкция фундаментов водопропускных труб на слабых грунтах – устройство железобетонной плиты-экрана, укладываемой в грунтовое основание под трубой и предотвращающей растяжку труб, например, на участке Янчуй – Чара БАМа, см. /18, с.141 – 143/.

10. Устройство металлических гофрированных труб с ограничителями деформаций и со сквозными продухами на погребенных льдах – на БАМе, см. /18, с.150 – 151/.

11. Устройство однопролетных железобетонных мостов тоннельного типа с железобетонными распорками и применением высоких свайных ростверков с противопучинными экранами на вечномерзлых грунтах – на БАМе, проект Тындинской мерзлотной станции, /18, с.160 – 161/.

12. Применение сейсмостойких (до 9 баллов) одно- и двухъярусных опор рамного типа для путепроводов, мостов и виадуков – на обходе Северо-Муйского тоннеля на БАМе, проект Сибгипротранса, строительство - «Мостострой – 9», /18, с.162 – 165/ и другие.

Мы надеемся, что личный опыт работы над двумя вариантами трассы, пусть и в упрощенных, учебных условиях, а также чтение технической литературы[47], позволят Вам познакомиться с такой областью инженерного труда, как «Наука и искусство трассирования железных дорог». Мы искренне желаем Вам успеха!

В курсовом проекте многие интересные, специфические вопросы трассирования новых железных дорог остаются «за кадром». Если Вас заинтересовала какая-то тема, то Вы можете согласовать с руководителем курсового проектирования план работы над этой темой, подробно разработать ее и представить в виде раздела УИРС курсового проекта.

Кроме того, если выбранная Вами тема имеет перспективы дальнейшего исследования, Вы можете продолжить работу над нею и представить ее при защите дипломного проекта в качестве инженерной исследовательской детали проекта.