1.4.2. Обеспечение безопасности и плавности движения поездов

Требования безопасности и плавности движения поездов положены в основу норм проектирования плана и продольного профиля - СТН /1/, см. часть 2 пособия.

1.4.2.1. Обеспечение в поездах допускаемых значений продольных сил и

ускорений

При проектировании продольного профиля алгебраическая разность сопрягаемых уклонов двух смежных элементов не должна превышать норм приведенных в числителе табл.3 СТН /1, с.25/. При большей разности уклонов предусматривается проектирование элементов переходной крутизны и разделительных площадок, длины которых даны в знаменателе этой таблицы.

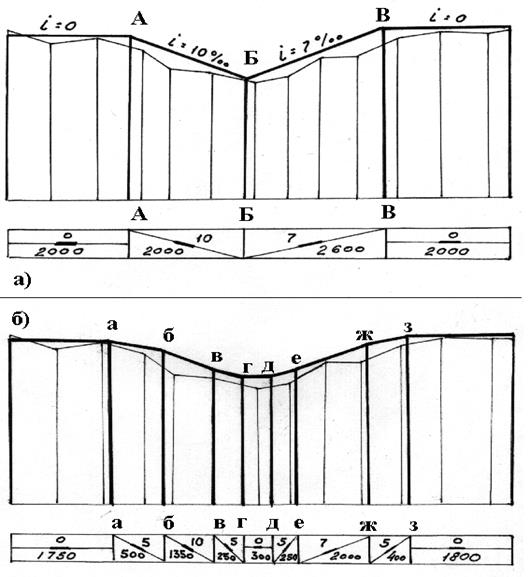

На рис.1.23 приведен пример проектирования продольного профиля участка железной дороги II категории при lпо = 1050 м, iр = 10 ‰ . Из таблицы 3 СТН /1/ находим рекомендуемые нормы проектирования продольного профиля (по очертанию профиля, изображенного на рис.1.23, заключаем, что применять допускаемые нормы проектирования в данном случае не следует):

- рекомендуемая (максимальная) алгебраическая разность сопрягаемых уклонов Diн = 5 ‰;

- рекомендуемая (минимальная) длина элементов переходной крутизны или разделительной площадки l н = 250 м.

Предварительная попытка - (рис.1.23 а) графически намечается проектная линия (см. рис.1.18, 1.19 пособия), определяется уклон проектной линии (он не должен превышать iр) и находится алгебраическая разность сопрягаемых уклонов Di во всех точках перелома профиля (на рис. 1.23 а это точки: А, Б, В – точки глобального перелома профиля, DiА = 10 ‰, DiБ = 17 ‰, DiВ = 7 ‰, см. также /2, с.103, рис.4.5, точка А, DiА = 24 ‰ /).

Окончательно – после уточнения по нормам проектирования - (рис.1.23 б) на всех переломах продольного профиля, где алгебраическая разность смежных уклонов больше рекомендуемой Diн = 5 ‰, вписываются разделительные площадки или элементы переходной крутизны, см. также /2, с.103, рис.4.5, точки а, б, в, г/.

Таким образом, глобальные переломы профиля с недопустимыми по условию безопасности движения поездов величинами Di заменены на несколько локальных (местных, незначительных) переломов профиля в точках а, б, в, г, д, е, ж, з, в которых удовлетворяются рекомендуемые требования СТН, изложенные выше.

Эта процедура и называется сопряжением (сглаживанием) элементов профиля , а такие элементы как а - б, б - в, в – г и др. называются элементами переходной крутизны, элемент г – д называется разделительной площадкой.

В один и тот же глобальный перелом профиля могут быть вписаны различные элементы переходной крутизны и с разделительной площадкой и без нее. Многоообразие возможных вариантов сопряжений порою ставит Вас перед выбором – какой вариант сопряжения будет оптимальным? И здесь мы должны дать Вам совет: во-первых, старайтесь принимать элементы возможно большей длины при наименьшей величине Di между ними (хотя при уменьшении Di по сравнению с Diн СТН /1/ и разрешает уменьшать длину элементов), во-вторых, старайтесь пройти “ближе к земле”, т.е. выполняйте сопряжение, ориентируясь на профиль земной поверхности по трассе.

|

Рис. 1.23. Пример проектирования проектной линии:

а) - предварительная попытка; б) - уточнение по нормам проектирования

Сопряжение смежных элементов продольного профиля (если оно необходимо) – это одна из самых распространенных и важных процедур (наряду со смягчением ограничивающего уклона в кривых, рассмотренным выше), которую Вам необходимо хорошо освоить, значение ее для обеспечения безопасности движения поездов трудно переоценить[25].

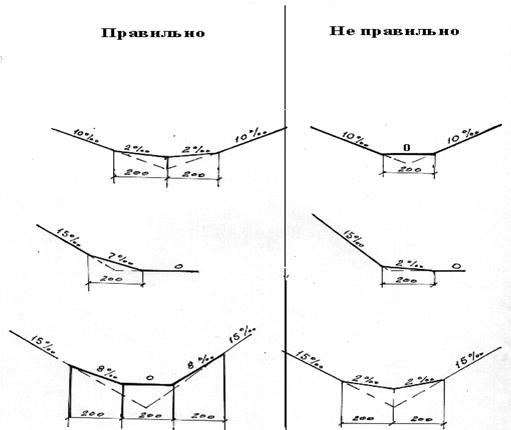

На рис.1.24 даны примеры сопряжения смежных элементов продольного профиля для участка железнодорожной линии II категории при полезной длине приемо-отправочных путей lпо = 850 м и руководящем уклоне iр= 15 ‰.

Сначала выпишем нормы проектирования из СТН /1, табл. 3, с.25/:

рекомендуемые нормы сопряжения: Diн = 8 ‰, lн = 200 м;

допускаемые нормы сопряжения: Diн = 13 ‰, lн = 200 м.

Затем проанализируем очертание представленных на рис.1.24 участков продольного профиля.

В курсовом проекте Вы не строите кривую скорости V = f (S), поэтому Вам сложно определить, какой режим движения будет у грузового поезда установленной массы на том или ином участке профиля (тяга, выбег или торможение), хотя это очень важный вопрос[26]. Однако Вы можете воспользоваться рекомендациями СТН, в котором сказано /1, п.4.4, с.26/: “Допускаемые нормы, указанные в табл.3, не следует применять:

а) в углублениях профиля (ямах), ограниченных хотя бы одним тормозным спуском;

б) на уступах, расположенных на тормозных спусках;

в) на возвышениях профиля (горбах), расположенных на расстоянии менее удвоенной полезной длины приемо-отправочных путей (расчетной длины поезда) от подошвы тормозного спуска.”

Принимая во внимание все вышесказанное, дадим Вам совет: применяйте допускаемые нормы сопряжения элементов продольного профиля только на горбах, ограниченных затяжными руководящими подъемами (или подъемами с уклонами кратной тяги) длиной не менее удвоенной lпо с обеих сторон от пика горба и лишь тогда, когда это действительно необходимо, т.е. приводит к значительному уменьшению объемов строительных работ (земляных работ, длины перевального двухскатного тоннеля и др.). В остальных случаях обязательно применяйте рекомендуемые нормы[27].

Теперь Вам понятно, почему мы примеры сопряжений, приведенных на рис.1.24, разбили на две группы: правильно и не правильно, - потому что во всех приведенных примерах следовало применить рекомендуемые нормы сопряжения (примеры корректного применения допускаемых норм сопряжения Вы можете посмотреть в работе /6, с.21, рис.14 б/, только учтите, что там приведены нормы старого СНиПа /8/, действие которого отменено с 01.01.1996, а Вам при проектировании трассы следует пользоваться только нормами утвержденного СТН /1/).

Рис.1.24. Примеры сопряжения элементов продольного профиля

1.4.2.2. Предохранение проектируемой линии от размыва и затопления

Безопасность движения поездов обеспечивается достаточным возвышением бровки земляного полотна (не менее чем на 0,5 м) на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки в пределах их разлива над наивысшим уровнем воды при пропуске наибольшего паводка (соответствующей вероятности превышения) с учетом подпора, наката волны на откос, ветрового нагона, приливных и ледовых явлений, см. /1, п.4.12-4.14/, /2, с.119 – 120/, /4, с.473 – 474/, /5, с.77/, /11, рис. 3.6, 3.7, 3.26, 3.35 – характер ледовых воздействий на откосы насыпей на БАМе, и рис.3 из прил.4, с.329 – «Размыв насыпи из-за перелива через нее» на линии Новокузнецк – Абакан в 1977 г./, а также часть 4 пособия.

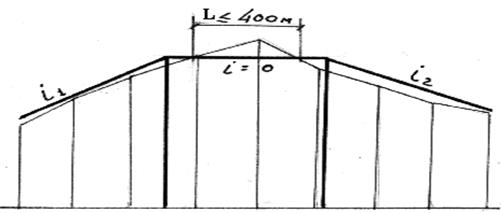

При проектировании продольного профиля в выемках, длина площадки (горизонтального элемента профиля) не должна превышать 400м. Это условие позволяет обеспечить необходимую конструкцию продольного водоотвода в выемке и рациональный объем земляных работ по его устройству см. рис. 1.25. При большей длине выемки площадка заменяется двумя уклонами крутизной не менее 2 ‰ со спусками к концам выемки. В вечномерзлых грунтах площадки в выемках не допускаются независимо от их длины, а крутизна элементов профиля должна быть не менее 4 ‰, см. /1, п.4.7/, /2, с.119 – 120, рис.4.24/.

При расположении порталов тоннеля в пределах заливаемой поймы (обычно для мысовых тоннелей) дно водоотводного лотка тоннеля должно возвышаться не менее чем на 1 м выше наивысшего уровня высоких вод (с учетом подпора, высоты наката волны на откос, а также приливных и ледовых явлений), определяемого по наибольшему расходу с вероятностью превышения 1:300 (0,33 %), см. /1, п.9.2/, /2, с.119/, /12, п.2.4, с.19 – 22/.

|

Рис. 1.25. Проектная линия в выемке (грунты не вечномерзлые)

1.4.2.3. Проектирование пересечений железных дорог с другими путями

сообщения

При пересечении проектируемых железных дорог с другими путями сообщения безопасность и бесперебойность движения в наибольшей мере обеспечивается при устройстве пересечений в разных уровнях. При этом необходимо обеспечить минимально потребную разность отметок проектной линии и существующего пути сообщения (железной дороги, автодороги, судоходной реки и др.). Подробнее о проектировании пересечений рассказывается в части 4 пособия, в которой рассматриваются вопросы размещения искусственных сооружений.

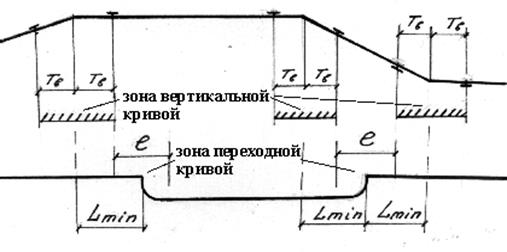

1.4.3. Взаимное расположение элементов плана и продольного профиля

При проектировании продольного профиля прямолинейными элементами, смежные уклоны сопрягаются в вертикальной плоскости вертикальными кривыми. В пределах вертикальной кривой постепенно изменяется уклон рельсовой нити от i1 до i2. В плане круговая кривая сопрягается с прямыми подходами переходными кривыми, в пределах которых постепенно осуществляется отвод возвышения наружного рельса от 0 до h, мм. При проектировании нельзя допускать совмещения зоны вертикальной кривой с зоной переходной кривой.

|

На рис. 1.26 дано изображение плана и продольного профиля участка железной дороги.

Рис. 1.26. Определение минимально допустимого расстояния Lmin , м от точек перелома профиля до точек начала или конца круговой кривой

Вертикальная кривая может располагаться только на прямой в плане или на "чистой" круговой кривой. Минимально допустимое расстояние от точки, соответствующей началу или концу круговой кривой, до точки перелома продольного профиля определяется по формуле

Lmin = Тв + 0,5 ∙ l , (1.16)

где Тв - тангенс вертикальной кривой, м;

l - длина переходной кривой, м.

Учитывая, что при алгебраической разности смежных элементов:

менее 2,0 ‰ при Rв=20 000м, на скоростных линиях,

менее 2,3 ‰ при Rв=15 000м, на линиях I и II категории,

менее 2,8 ‰ при Rв=10 000м, на линиях III категории,

менее 4,0 ‰ при Rв= 5 000м, на линиях IV категории,

менее 5,2 ‰ при Rв= 3 000м,

вертикальные кривые не устраиваются /1, п.4.5/, то переломы профиля в этих случаях могут располагаться безотносительно к плану линии, т.е. в любом месте, см. также /1, п. 4.5/, /2, п.4.9, с. 123 - 124, рис. 4.27/.

1.5. Технология камерального трассирования