1.3.2. Проектирование схематического продольного профиля

Составление схематического продольного профиля ведется в следующих масштабах: горизонтальном - равном масштабу карты (при масштабе карты 1:50000 - 1км на местности соответствует 2 см на карте; при масштабе 1:25000 – 1 км = 4 см); вертикальном масштабе 1:1000 (1м превышения реальных отметок равен 1мм на профиле по вертикали).

Проектирование ведется на рулоне миллиметровой бумаги, сложенном по формату А4 (210x297), см. приложение 5 пособия (часть 1). На профиле должна быть нанесена сетка схематического продольного профиля, см. приложение (на рис. 4.13, 4.14 и других приведена неполная сетка профиля – нет графы «Ситуация», Вам следует использовать полную сетку схематического продольного профиля, которая приведена в приложении 5 пособия (часть 1) на схематическом продольном профиле первого варианта трассы).

Для нанесения на продольный профиль отметок земли можно применять три метода.

Первый метод (когда Вы делаете курсовой проект вдвоем с товарищем). Один из Вас садится за карту, а другой – за миллиметровку. Первый называет отметки характерных точек рельефа[18] по трассе и говорит расстояния между ними, выраженные в миллиметрах, а второй – в сетке профиля в графе «Ордината» – делает засечку, а в графе «Отметка земли, м» подписывает отметку земли – напротив этой ординаты[19].

Второй метод, который рассмотрен ниже предполагает, что Вы работаете одни. Следовательно, чтобы не сбиться при переносе отметок земли в характерных точках с карты на профиль, Вам следует запоминать каждый раз две цифры: расстояние в миллиметрах от предыдущей точки до новой точки и отметку новой точки. Поэтому значительным облегчением будет следующий прием: расстояние Вы замеряете измерителем (циркулем с двумя иголками), а отметку выписываете на бумагу (или запоминаете). Затем расстояние с помощью измерителя сразу откладываете (накалываете) на профиле и подписываете отметку новой точки. Учтите, что расстояния следует округлять с точностью до 1 мм = =50 м (хотя это и вносит некоторую неточность в горизонтальные измерения, но вполне допустимо на данной стадии при проектировании схематического продольного профиля).

Второй метод наиболее близок к названию «наколка профиля по черным отметкам» – так называли раньше процедуру построения линии земли на профиле. Этот метод наиболее эффективен при построении именно схематического профиля, у которого горизонтальный масштаб профиля равен масштабу карты, т.к. можно горизонтальные расстояния переносить измерителем с карты на профиль без пересчета размеров.

Единственное неудобство – это необходимость на кривых применять небольшой раствор измерителя (2 мм) и «шагать» им прямо по кривой несколько раз до характерной точки, считая число шагов.

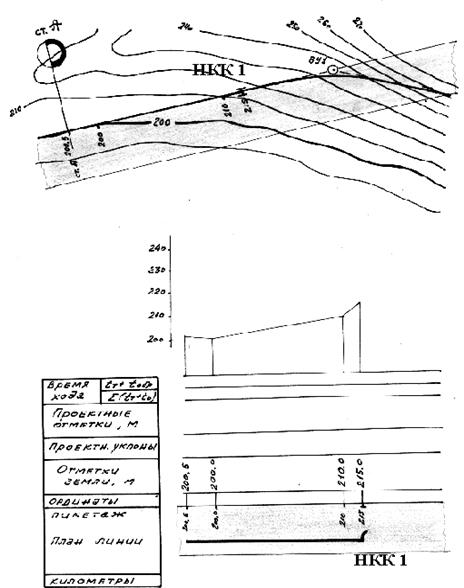

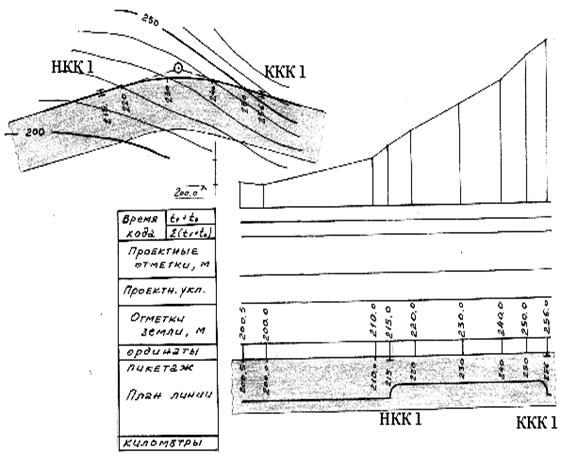

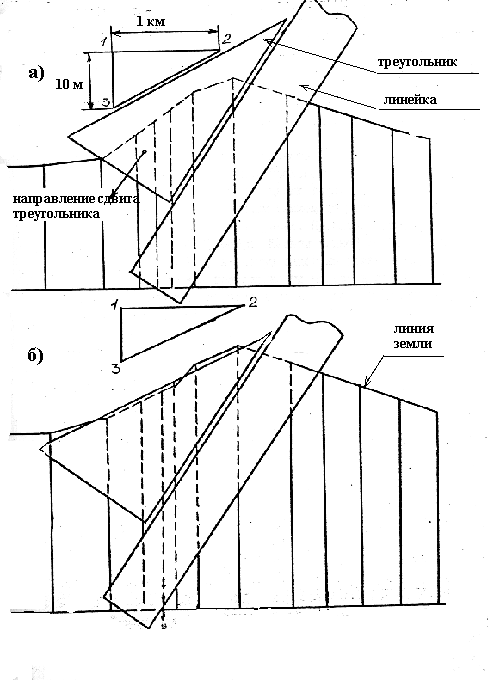

Третий метод (когда Вы делаете курсовой проект в одиночку). Рекомендуется использовать полоску бумаги[20], на которую наносятся все точки пересечения запроектированной трассы с характерными точками, см. рис.1.13 и 1.14.[21].

|

Рис. 1.13. Применение полоски бумаги для перенесения отметок земли с карты на профиль на прямом участке трассы - третий метод (полоска бумаги на рисунке закрашена светло-серым цветом)

Рис. 1.14. Применение полоски бумаги для перенесения отметок земли с карты на профиль на круговой кривой - третий метод (полоска бумаги на рисунке закрашена светло-серым цветом)

По полученным ординатам и отметкам земли на сетке схематического продольного профиля воспроизводится линия поверхности земли по трассе. Ординаты и линия поверхности земли показывают тонкой сплошной линией, см. рис. 1.13 и 1.14 и приложение пособия.

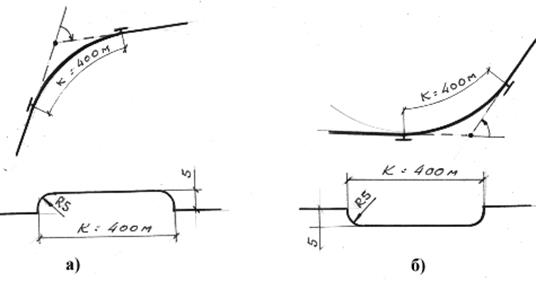

В графе «Прямые и кривые в плане» или «План линии» – названия граф могут в разных книгах быть различными, но мы придерживаемся первого названия - вычерчивается план трассы (кривые показывают условно).

|

Рис. 1.15. Изображение круговых кривых на карте и в сетке профиля: а) - кривая поворачивает вправо, б) - кривая поворачивает влево

Эта линия может наноситься с помощью той же полоски бумаги, на которой уже отмечены прямые вставки и длины круговых кривых. Кривая в плане показывается выпуклостью «вверх», если она имеет поворот «вправо», и выпуклостью «вниз» - при повороте «влево», см. рис. 1.15.

Представленный на рис.1.13 и 1.14 продольный профиль поверхности земли с планом трассы является исходным материалом для нанесения проектной линии.

Проектирование продольного профиля заключается в установлении положения проектной линии (на уровне бровки основной площадки земляного полотна) с определением проектных отметок. Отметки проектной линии определяются во всех точках перелома профиля и характерных точках, в которых ранее были взяты отметки земли.

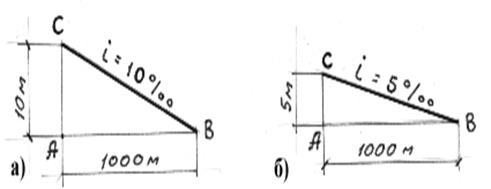

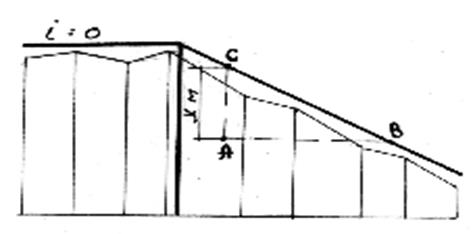

Чтобы провести линию заданного уклона, достаточно в горизонтальном масштабе отложить отрезок АВ длиной 1км (в горизонтальном масштабе профиля 1:50000 1км = 2 см). Из т.А восстановить перпендикуляр и отложить в вертикальном масштабе профиля высоту в метрах (например, рис.1.16 а - при уклоне i = 10 ‰ необходимо отложить 10 м, разумеется, в вертикальном масштабе профиля 10 м = 10 мм) – получится точка С. Точки С и В соединить, тогда линия СВ и будет линией с соответствующим уклоном, см рис.1.16.

|

Рис. 1.16. Проведение линии заданного уклона на профиле:

а) - уклон 10 ‰ ; б) - уклон 5 ‰

|

Рис. 1.17. Определение уклона продольного профиля на

участке СВ

Аналогично можно определить уклон любой проведенной на продольном профиле линии (рис.1.17). Для этого достаточно на линии выделить участок длиной 1км и найти превышение т.С над т.В. Полученное превышение h, мм (на рис. 1.17 оно обозначено х, м) и будет значением уклона i, ‰.

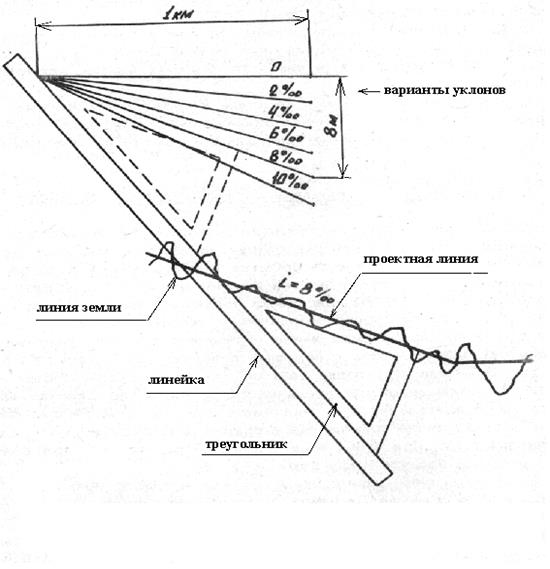

При проектировании продольного профиля часто используют графический способ подбора уклонов проектной линии в зависимости от того, как проходит линия земли, см. рис. 1.18. В любом месте профиля прикладывают треугольник и подбирают оптимальное положение проектной линии, стараясь обеспечить минимальные сбалансированные объемы земляных работ и минимальную сумму преодолеваемых высот.

Обычно этот способ применяют на участках вольного хода, т.к. на участках напряженного хода положение проектной линии считается определенным – руководящий (или другой ограничивающий) уклон с учетом его смягчения при необходимости.

На рис. 1.19 как раз изображена последовательность действий по проведению оптимальной проектной линии (невысокая насыпь и неглубокая выемка компенсируют друг друга)[22] на одном из участков продольного профиля. На рис.1.19 а изображен момент подбора уклона, который выполняется выше проектной линии на свободном месте профиля. Затем треугольник по линейке смещается в рабочую область профиля и проводится проектная линия тем же уклоном – см. рис. 1.19 б.

|

Рис.1.18. Графический подбор уклона проектной линии на продольном профиле с помощью треугольника и линейки

Перед нанесением проектной линии следует внимательно изучить профиль, составленный по отметкам земли, определить средний уклон поверхности земли, выделить участки, где проектная линия должна проектироваться руководящим уклоном, установить на продольном профиле места расположения искусственных сооружений на постоянных и периодических водотоках.

|

Рис. 1.19. Последовательность действий по проведению оптимальной проектной линии: а) - подбор уклона, i = 10 ‰ ; б) - сдвиг треугольника и проверка положения проектной линии по объемам земляных работ

Для периодически действующих водотоков (вода после дождя или снеготаяния течет по логам, которые в обычное время – сухие) надо при нанесении проектной линии зарезервировать высоту насыпи не менее 2,0 ¸ 4,0 м (чтобы потом - при размещении водопропускных труб или мостов - высота насыпи была достаточной, см. часть 4 пособия).

На участках вольного хода особенно тщательно следует назначать длину элемента профиля и величину уклона, которая подбирается в зависимости от среднего уклона местности. Уклоны на участках вольного хода должны быть выражены в целых тысячных. Применение уклонов с одним десятичным знаком допускается на участках напряженного хода при смягчении руководящего уклона в кривых.

Длина элементов профиля должна быть возможно большей, но, как правило, не менее 0,5∙lпо , см. пункт 1.2 пособия (часть 2).

Наименьшие длины разделительных плошадок или элементов переходной крутизны приведены в таблице 3 СТН /1/.

Допускается применение и меньших длин элементов по сравнению с указанными в табл.3 СТН /1/ в следующих случаях:

1) при проектировании криволинейного профиля - применяется обычно при реконструкции существующих железных дорог, см. /2, с.104, рис.4.6, с.118, формулы (4.22) и (4.23)/;

2) при смягчении руководящего уклона в кривых участках пути.

Проектирование продольного профиля начинают с оси раздельного пункта. От оси станции А на рассстоянии, не менее 0,5∙Lпл проектируется площадка с i = 0 ‰ (или в трудных условиях i = 1,5 ‰, в особо трудных i = 2,5 ‰ - при обязательном обосновании, см. п.1.4 – часть 2; п.1.2.4 и рис.1.8 – часть 3 пособия).

1.4. Основные требования к проектной линии

1.4.1. Обеспечение бесперебойности движения поездов

Проектная линия на всем протяжении должна удовлетворять требованиям безопасности, плавности и бесперебойности движения поездов.

Для обеспечения условия бесперебойности общее сопротивление движению поезда не должно превышать расчетной величины. Поэтому ограничивающие уклоны смягчаются при их совпадении с кривыми в плане /1, п.4.2/, см. рис.1.20, а также в тоннелях и на подходах к ним /1, п.9.3/, см. рис. 1.22.

При смягчении руководящего уклона длина элемента для железных дорог может быть уменьшена до 200 м, а для подъездных путей IV категории - до 100 м (это рекомендации старого СНиПа /8, п. 2.4, с.8/. Так как в курсовом проекте Вы будете проектировать железнодорожные линии, а не подъездные пути, то в дальнейшем изложении мы будем считать, что минимальная длина элемента профиля после смягчения руководящего уклона равна 200 м.

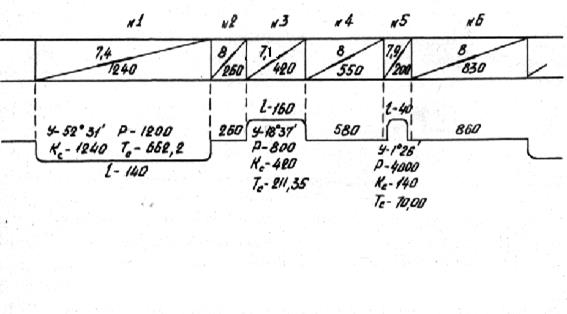

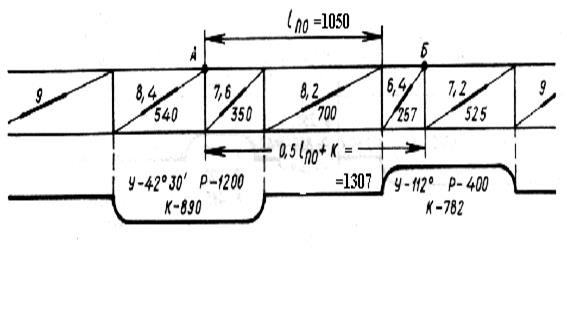

Порядок смягчения ограничивающего (руководящего) уклона следующий, см. /6, с.13-15, рис.11/ (на рис.1.20 приведен пример смягчения iр):

1. Выделяют прямые участки трассы длиной не менее 200 м, на которых руководящий уклон не смягчается (на рис. 1.20 элементы: №2 - lэл2 = 260 м , №4 – lэл4 = 550 м, №6 - lэл6 = 830 м; учтите, что в Вашем случае, при горизонтальном масштабе профиля 1:50000 длины элементов будут кратны 50 м, т.к.

1 мм = 50 м).

2. В отдельные элементы выделяют кривые длиной не менее 200 м (при этом необходимо учесть и элементы, которые будут разбиваться по пункту 3 данного списка, т.е. необходимо обеспечить требование, которое изложено выше – на профиле не должно быть элементов длиной менее 200 м) и смягчают (уменьшают) руководящий уклон на таких элементах на величину уклона, эквивалентного дополнительному сопротивлению от кривой iэк, ‰, который рассчитывается по формуле

iэк = 700 / R, (1.10)

где R – радиус круговой кривой, м.

Пример такого смягчения на рис. 1.20 – элементы :

№1 (lэл1 = 1240 м>200 м ; iэк = 700 / 1200 = 0,58 ~ 0,6 ‰; iэл1 =

= iр - iэк = 8,0–0,6 = 7,4 ‰) и

№3 (lэл3 = 420 > 200 м; iэк = 700 / 800 = 0,88 ~ 0,9 ‰; iэл3 =

= iр - iэк = 8,0 – 0,9 = 7,1 ‰).

3. Оставшиеся участки профиля разбиваются на элементы протяжением не менее 200 м и, как правило, не более длины поезда, которая принимается равной полезной длине приемо-отправочных путей, для смягчения уклона на величину iэк, ‰, определяемую по формулам:

a) если в пределах элемента расположена одна кривая полностью,

iэк = 12,2 ∙ α / lэл , (1.11)

где α – угол поворота кривой, град;

lэл – длина элемента, м;

пример такого смягчения, см. рис.1.20 элемент №5

(α5 =1°26΄ =1,43°; lэл5 =200 м; iэк = 12,2 ∙1,43/200 = 0,09 ~ 0,1

‰);

b) если в пределах элемента расположена одна кривая,

но не полностью, а лишь ее часть DК, м,

iэк = 12,2 ∙ Dα / lэл , (1.12)

где Dα – угол поворота части кривой DК, совпадающей

с элементом, град; определяется, исходя из

прямой пропорции, т.к. при проектировании

схематического продольного профиля в графе

«План линии» изображаются круговые кривые[23],

следовательно, Dα = α∙ (DК/К), где DК/К – опреде-

ляется на профиле в долях с округлением

до десятых;

c) если в пределах элемента расположены несколько кривых

полностью,

iэк = 12,2 ∙ ∑α i/ lэл , (1.13)

где ∑α i – сумма углов поворота кривых, град;

d ) если в пределах элемента расположены несколько кривых,

но не полностью, а лишь частично DК1, DК2 и т.д.,

iэк = 12,2 ∙ ∑Dα i/ lэл , (1.14)

где ∑Dα i – сумма углов поворота тех частей кривых DКi,

которые совпадают с выделенным элементом, град.

Примеры смягчения руководящего уклона по пунктам b), c), d) Вы можете посмотреть в работах /6, с.15, рис.11/ и /9, с.86, рис.2-18/.

В курсовом проекте при проектировании железных дорог в трудных и особо трудных условиях (категории сложности рельефа III и IV) приходится применять кривые малого радиуса.

Однако, в кривых малого радиуса (менее 800 м для тепловозной тяги и 500 м и менее для электрической тяги), из-за значительного проскальзывания бандажей колес локомотивов, уменьшается коэффициент сцепления колес локомотива с рельсами, следовательно, уменьшается и касательная сила тяги локомотива, см. /2, с.45 – 46/.

Рис.1.20. Пример смягчения руководящего уклона iр = 8‰

в кривых

Поэтому в соответствии с п.4.2 СТН /1, с.23/ в проекте следует обосновывать целесообразность дополнительного смягчения затяжных ограничивающих уклонов из-за снижения коэффициента сцепления в кривых участках пути с радиусом 500 м и менее для электрической тяги и менее 800 м при тепловозной тяге.

Так как в курсовом проекте Вы не строите кривую V = f (S) для расчетного грузового поезда (на той стадии, к которой относится курсовой проект, точные тяговые расчеты не применяются, см. введение настоящего пособия), то Вам следует смягчать все кривые указанных малых радиусов (в зависимости от вида тяги) – без обоснования[24].

Полная методика смягчения приведена в учебнике /2, с.121 –123, рис.4.26/, однако в курсовом проекте Вы можете воспользоваться упрощенной методикой /6, с.15 – 16, рис.12/, которую мы и поясняем ниже.

Для того чтобы скорость расчетного грузового поезда при движении локомотива по кривой малого радиуса не опускалась ниже расчетной, смягчение руководящего уклона на величину iψ , ‰ (дополнительно к обычному смягчению от кривой любого радиуса на величину iэк , ‰) следует начинать перед кривой со стороны подъема на расстоянии длины поезда (принимается равной полезной длине приемо-отправочных путей lпо ,м) от начала кривой и осуществлять на протяжении (0,5 ∙ lпо + К), где К – длина круговой кривой , м. Величину дополнительного смягчения в кривых малого радиуса iψ , ‰ следует определять по формуле

iψ = (w0 + ip ) ∙ (1 - γψ) , (1.15)

где w0 – основное средневзвешенное сопротивление движению

поезда, ‰, в курсовом проекте может быть принято

w0 = 2 ‰ ;

ip - руководящий уклон, ‰ ;

γψ – коэффициент уменьшения сцепления в кривых малого

радиуса определяется по таблице 4.1. (рассчитан нами по

работе /2, формулы (2.13), (2.14), с.46/).

На рис. 1.21 приведен пример смягчения руководящего уклона ip = = 9 ‰ на участке расположения кривой радиуса 400 м (в примере тяга электрическая). По таблице 1.1 γψ = 0,925. По формуле (1.15) определим величину дополнительного смягчения

iψ = (2,0 + 9,0)∙ (1 – 0,925) = 0,825 ≈ 0,8‰ .

Таблица 1.1.

| Вид Тяги | Значение γψ в зависимости от величины радиуса круговой кривой R, м

| |||||||

| 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |

| Тепло-возная | 0,980 | 0,955 | 0,921 | 0,875 | 0,845 | 0,808 | 0,761 | 0,700 |

| Электрич. | - | - | 0,980 | 0,925 | 0,895 | 0,860 | 0,820 | 0,777 |

Смягчение руководящего уклона на величину iψ начинается на расстоянии lпо = 1050 м от начала кривой радиуса 400 м (в точке А). На протяжении 350 м смягчение на величину iψ совпадает с расположением кривой радиуса 1200 м. Поэтому на данном элементе профиля действительный уклон

iд = ip – i эк - iψ = 9,0 – 0,6 – 0,8 = 7,6 ‰.

На следующем элементе профиля протяженностью 700 м (прямолинейный участок перед кривой радиуса 400 м) действительный уклон равен

iд = ip – iψ = 9,0 – 0,8 = 8,2 ‰.

На остальном протяжении от начала кривой радиуса 400 м до конца дополнительного смягчения (точка Б) действительный уклон равен

|

iд = ip – i эк - iψ = 9,0 – 1,8 – 0,8 = 6,4 ‰.

Все уклоны смягчаются, как было сказано выше, до 0,1 ‰.

Рис. 1.21. Смягчение руководящего уклона на участке расположения кривой малого радиуса R = 400 м

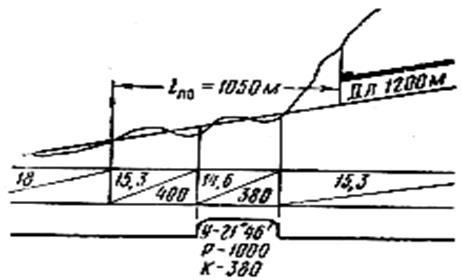

Смягчение ограничивающих уклонов в тоннелях (см. п.3.5 и табл.3.3 пособия) производится как в самом тоннеле, так и на подходе к нему со стороны подъема на протяжении полезной длины приемо-отправочных путей. Величина смягчения согласно СТН /1, п.9.3/ должна обосновываться расчетом, но в курсовом проекте Вы можете пользоваться таблицей 1.3 пособия (часть 2).

|

Рис. 1.22. Смягчение уклона кратной тяги в тоннеле и на подходе к нему со стороны подъема

На рис.1.22 приведен пример смягчения ограничивающего уклона (уклона кратной тяги iкр = 18 ‰ в односкатном тоннеле длиной 1200 м, см. /9, с.87, рис.2-19/. Согласно табл.1.3 пособия (часть 2), при такой длине тоннеля уклон в нем и на подходах к нему не должен превышать ограничивающего уклона iкр, умноженного на коэффициент 0,85; тогда 18 ∙ 0,85 =15,3‰.

Следует обратить внимание, что уклон кратной тяги на кривой, расположенной перед порталом со стороны подъема в пределах полезной длины приемо-отправочных путей lпо = 1050 м, смягчен как с учетом влияния тоннеля (18 ∙ 0,85 = 15,3 ‰), так и с учетом дополнительного сопротивления от кривой радиуса R=1000 м (15,3 –

- 700 / 1000 = 15,3 – 0,7 = 14,6 ‰). Таким же образом производилось бы смягчение уклона на кривой и в пределах тоннеля, если бы кривая была запроектирована в самом тоннеле, что крайне нежелательно, т.к. ухудшает вентиляцию тоннеля, уменьшает действительный уклон, следовательно, увеличивает длину тоннеля.

Важное условие обеспечения бесперебойности движения - предупреждение снежных и песчаных заносов. Бровка земляного полотна в снегозаносимых районах должна возвышаться над уровнем расчетной толщины снежного покрова не менее, чем на 0,7 м на однопутных и на 1,0 м на двухпутных линиях. Продольный профиль на участках распространения подвижных песков тоже следует проектировать насыпями. Высота насыпи в этом случае должна быть не менее 0,9м. В задании на курсовое проектирование Вам задано преобладающее направление зимних (метелевых) ветров. Используя эти данные , а также таблицу 4 СТН /1, с. 29/ и рекомендации учебника /2, с. 206 – 207, 209, рис.6.26/, Вы можете более тщательно проработать продольный профиль трассы с точки зрения снего-, песконезаносимости.

В легких топографических условиях участки, предшествующие входным сигналам станций, разъездов и обгонных пунктов, на протяжении полезной длины приемо-отправочных путей следует располагать на уклонах, обеспечивающих трогание поездов с места и удержание поездов расчетной массы вспомогательными тормозами локомотива, см. п.1.4 пособия (часть 2) и /2, с.123/.