1. Выбор направления и трассирование вариантов новой железнодорожной линии

1.1. Введение в раздел

Началу камеральных трассировочных работ предшествуют работы по ознакомлению с районом трассирования по топографической карте заданного масштаба (см. п.2.3. пособия – часть 1).

Рекомендуется выделить на карте: синим цветом всю гидросистему (озера, реки, ручьи, болота), а коричневым цветом - все водоразделы (см. п.2.3 пособия – часть 1).

Далее, следует выделить все имеющиеся седла (коричневыми крестиками – так обычно выделяют перевалы в горной местности) по линии главных водоразделов - как возможные фиксированные точки, наметить линии логов[4] (голубым пунктиром) и "увидеть" склоны долин.

На карте необходимо провести геодезическую линию[5] - кратчайшее расстояние, соединяющее станцию А и направление Б (проведите прямую, соединяющую ось станции А и точку на направлении Б).

Максимально приближаясь к геодезической линии АБ, Вы должны проследить возможные варианты трассы, учитывая все высотные[6] и контурные препятствия[7]. Трассирование на этом этапе сводится к выявлению опорных пунктов[8], через которые следует провести трассу по экономическим условиям, и фиксированных точек[9], которые диктуются топографическими, геологическими и природными условиями. Опорными пунктами в курсовом проекте являются станция А и точка на направлении Б. Фиксированными точками в курсовом проекте обычно являются: седловины на водоразделах – ближайшие к геодезической прямой, благоприятные места пересечения крупных рек – там, где русло реки прямое, узкое, а пойма неширокая и незаболоченная, точки обхода населенных пунктов, ценных земель и геологически неблагоприятных мест.

Трасса укладывается между фиксированными точками и опорными пунктами, выдерживая основное направление геодезической линии.

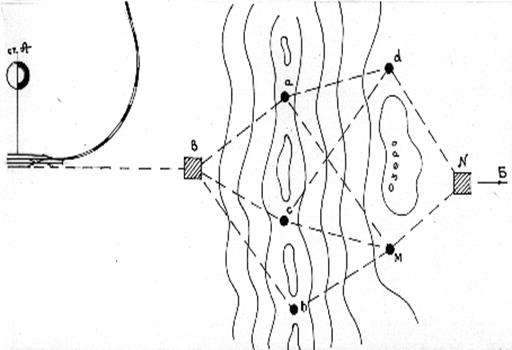

Например, на рис.1.1 в результате комбинации опорных пунктов и фиксированных точек можно наметить 5 вариантов направления новой железнодорожной линии.

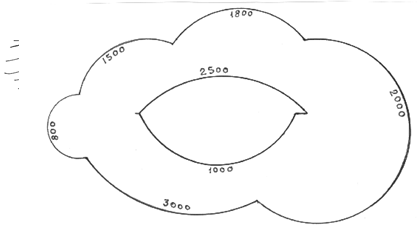

Рис. 1.1. Выявление вариантов направления новой железнодорожной линии:

А – Б – геодезическая прямая; B, N - опорные пункты трассы;

a, b, c, d, м – фиксированные точки трассы; - - - - - - возможные варианты

трассы

На местности, представленной на рис.1.1, вполне допустимо среди намеченных направлений трассы, наличие участков и вольного (a-B; d-N; м-N) и напряженного ходов[10] (В-с; с-d; В-b; b-м; с-м). В курсовом проекте необходимо разделить эти участки, поскольку приемы трассирования на них различны. Для этого необходимо сравнить уклон местности с заданным уклоном трассирования.

Для того чтобы определить средний естественный уклон местности iест (ср) , ‰, применяют следующую формулу

iест (ср) = (HB – HA) / lA-B , (1.1)

где HB , HA – отметки точек А и В (точка В имеет большую

отметку), м;

lA-B - расстояние между точками А и В , км.

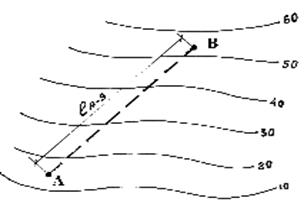

Рис. 1.2. Определение среднего естественного уклона местности

между точками A и B

Средний естественный уклон местности для примера, изображенного на рисунке 1.2, будет определяться следующим образом. Необходимо измерить на карте расстояние между точками А и B (lA-B = 4 км). Затем необходимо определить отметки точек A и B. На рис. 1.2 для этого показаны горизонтали (сечение горизонталей через 10 м). Отметка точки А равна HA = 15,0 м, отметка точки B равна HB = 54,0 м.

Определим средний естественный уклон местности для примера, изображенного на рис.1.2, используя формулу (1.1)

iест (ср) = (54,0 – 15,0) / 4 = 9,7 ‰ .

Для того, чтобы определить - напряженый ход или вольный, сначала необходимо рассчитать уклон трассирования iтр , ‰ для варианта трассы по формуле

iтр = iогр - iэк(ср ) , (1.2)

где iогр – величина ограничивающего уклона (руководящего

или кратной тяги), ‰;

iэк(ср ) - величина среднего по трассе уклона эквивалентного

дополнительному сопротивлению от кривой,

принимается равной в зависимости от категории

сложности рельефа:

для I категории – 0,3 ‰, для II категории – 0,6 ‰ ,

для III категории – 0,8 и для IV категории – 1,0 ‰.

Допустим, в примере, приведенном на рисунке 1.2, участок трассы проходит по рельефу II категории сложности, следовательно, iэк(ср ) = 0,6 ‰. Руководящий уклон равен (в примере) i р = 11 ‰. Тогда, iтр =11,0 –

- 0,6 = 10,4 ‰.

Для вывода о том – какой ход: напряженный или вольный, применяют следующие неравенства:

1) если iест(ср) < i тр – вольный ход;

2) если iест(ср) ≥ i тр – напряженный ход [11]. (1.3)

Воспользуемся неравенствами (1.3) и определим, участок какого хода изображен на рис.1.2. Так как 9,7 ‰ < 10,4 ‰ , следовательно, вольный ход.

1.2. Особенности трассирования на участках вольного и напряженного ходов

1.2.1. Трассирование на вольных ходах

Трассирование ведется по кратчайшему направлению с обоснованием каждого угла поворота. Для того чтобы обход контурных препятствий (излучин рек, заболоченных мест, населенных пунктов, заповедников, озер и т.д.) не приводил к излишнему удлинению трассы, углы поворота должны быть не более 15 ¸ 20°, а препятствие размещается внутри угла поворота. Этого можно достичь, начиная обход препятствия, как можно дальше от него, см. /2, рис.6.2/.

1.2.2. Трассирование на напряженных ходах

В сложных топографических условиях на участках напряженного хода самым распространенным приемом камерального трассирования является нахождение на топографической карте в заданном направлении линии предельно допустимого уклона – линии нулевых работ или циркульного хода .

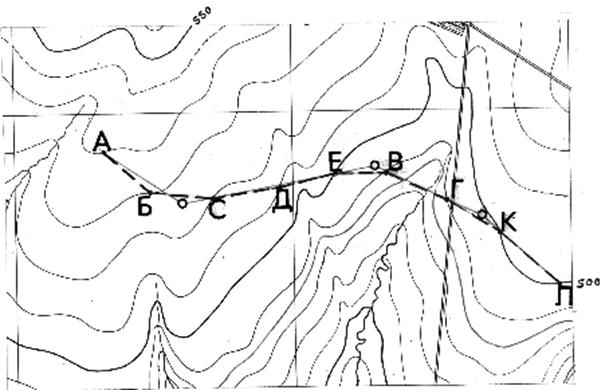

Пусть, например, необходимо на карте из т.А (рис.1.3) провести трассу в юго-восточном направлении до точки Л уклоном трассирования iтр.=12 ‰ .

Для этого необходимо рассчитать раствор циркуля d, мм, по формуле

d = Dh / i тр , (1.4)

где Dh – высота сечения горизонталей, м.

В формуле (1.4) необходимо учесть масштаб карты. Для топографических карт, применяемых в курсовом проектировании (1:50000 и Dh = 10 м или 1:25000 и Dh = 5 м), формула (1.4) примет вид, напоминаем d, мм

d = 200 / i тр . (1.5)

Для условий примера, изображенного на рис.1.3 (линейные размеры искажены при издании пособия),

d = 200 / 12 = 16,7 мм.

Затем, из начальной точки А, придерживаясь основного направления трассы, раствором циркуля, равным d, засекают соседнюю горизонталь и получают т.Б. Из полученной точки Б вновь засекают этим же раствором циркуля т.С на следующей горизонтали и т. д.

|

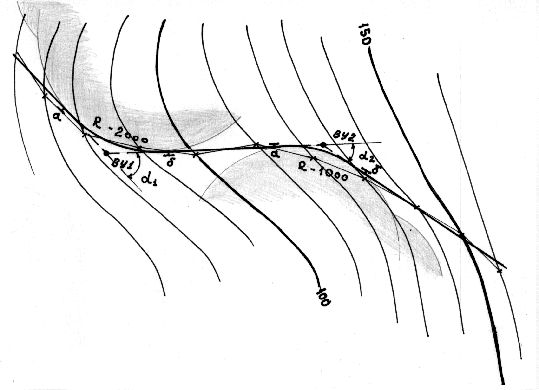

Рис.1.3. Укладка циркульного хода на участке трассы А – Л

(масштаб карты 1:50000, высота сечения горизонталей через 10 м)

При пересечении логов, оврагов (участок В-Г) к тальвегу не спускаются, а переходят сразу на другую сторону, проводя прямую линию (обычно перпедикулярно тальвегу) до одноименной горизонтали (отметки точек В и Г одинаковы – 490 м), см. /2, с.214, рис.6.33/. Так же поступают и при пересечении рек, стремясь,чтобы трасса была примерно перпендикулярна направлению течения реки. В местах, где расстояние между горизонталями больше принятого раствора циркуля, т.е. там, где естественный уклон местности меньше iтр, точки выбирают свободно в необходимом направлении, т.к. это участки вольного хода. На рис. 1.3 такой участок К-Л (отметки точек К и Л одинаковы – 500 м).

Таким образом получают на карте точки А, Б, С, Д, Е, В, Г, К, Л (на рис.1.3 – соединены пунктиром), образующие на участке А-В линию равных уклонов (уклоном iтр = 12 ‰) или так называемую "линию нулевых работ". Это значит, если трассу провести по этой ломанной линии (на участке А-В), то для соблюдения проектного уклона не надо было бы делать ни насыпей, ни выемок (т.е земляные работы – нулевые, отсюда название). На рис.1.3 сплошной линией показано спрямление участков линии нулевых работ -циркульного хода, которое выполняется для того, чтобы не вписывать в каждый угол поворота между шагами циркульного хода – круговую кривую. В противном случае, число небольших по углу поворота и протяженности кривых было бы велико, что затруднило бы содержание линии с таким планом.

Очевидно, что трассирование линии нулевых работ (циркульного хода) может быть проведено с двух заданных точек навстречу друг другу. Рекомендуется трассирование на участках напряженного хода вести с повышенных точек (например из седла водораздела) в направлении на спуск (в долину реки).

Укладка линии нулевых работ позволяет наметить минимально необходимое удлинение линии сверх кратчайшего растояния между точками (развитие трассы) для укладки ее с заданным уклоном трассирования.

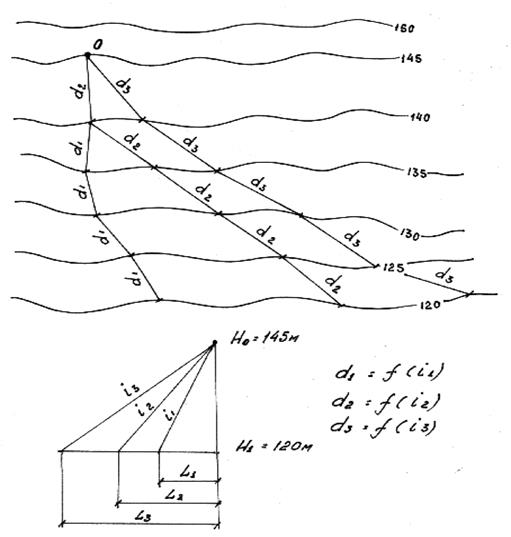

На рис.1.4 показаны линии нулевых работ с различными уклонами трассирования, а следовательно, и с различными растворами циркуля (d1, d2 , d3 ). Каждому уклону трассирования iтр (на рисунке: i1, i2, i3) для преодоления одной высоты (h = Н0 – Н1 = 145 – 120 = 25 м) требуется своя длина трассы L1, L2, L3.

|

Рис. 1.4. Укладка линии нулевых работ тремя различными

уклонами трассирования i1, i2, i3

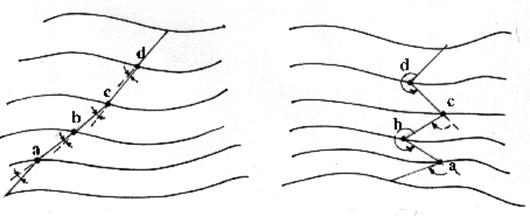

Ha рисунке 1.5 показаны варианты правильной и неправильной укладки линии нулевых работ. Ломанная линия циркульного хода должна образовывать в точках а, b, с, d небольшие острые углы поворота, должна идти плавно, без резких изменеий своего направления, т.к. в каждое резкое изменение направления необходимо будет вписать круговые кривые[12].

Отсюда вывод: шагать циркулем надо с умом, стараясь сохранять плавное однообразие соседних шагов циркульного хода.[13]

ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО

|

Рис.1.5. Пример укладки циркульного хода на косогоре

Когда участки напряженного и вольного ходов определены, приступают к укладке трассы. В первую очередь трасса укладывается на участках напряженных ходов в направлении на спуск, далее ее увязывают с участками трассы вольного хода. Примеры правильного сочетания участков напряженного и вольного ходов Вы можете посмотреть в работах /2, п. 6.5, рис. 6.28, 6.29/, /5, п.5.6, рис. 5.6/, /6, с.8 – 11, рис. 3, 4/, /7, с.262, рис. 5.37/.

При этом важно все время ориентироваться на геодезическую линию, не стараться всегда выходить на первоначально намеченную геодезическую прямую А – Б, но стремиться после вынужденного отклонения (обход препятствия, выход в седло напряженным ходом и т.д.) проводить новую геодезическую линию (на точку Б) и ориентироваться уже на эту прямую.

При увязке участков напряженного и вольного хода получается магистральный ход. Магистральный ход представляет собой схематическую трассу, отвечающую определенному значению руководящего уклона, без укладки кривых, но с подбором вершин углов поворота и предварительным учетом возможного размещения площадок раздельных пунктов, см. /7, с. 262/. Подробнее о магистральном ходе см. в п. 1.5.2 настоящего пособия.

1.2.3. Примеры поперечно-водораздельного и долинного ходов

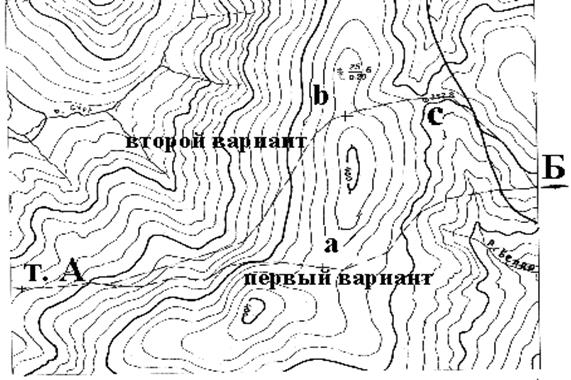

На рис.1.6 представлен пример двух вариантов трассы поперечно-водораздельного хода. Начальный пункт проектирования - т.А, конечный пункт - направление Б. Трассы обоих вариантов из долины реки Сура поднимаются по левому склону долины на водораздел рек Сура и Белая[14], пересекают водораздел в фиксированных точках а и с ,[15] затем спускаются в долину реки Белая и выходят на направление Б.

|

|

Рис. 1.6. Два варианта трассы поперечно-водораздельного хода

Рис. 1.7. Два варианта трассы долинного хода

На рис.1.7 представлен пример двух вариантов вольного хода в долине реки Ия (с пересечением русла реки Ия и ее притоков).

1-й вариант трассы - обход болотистой поймы реки Ия с сооружением 5 мостов через постоянные водотоки (4 – малых моста через притоки и один большой мост – через главное русло реки Ия).

2-й вариант - спрямленный - значительно укорачивает трассу, но усложняет сооружение земляного полотна на заболоченной пойме реки Ия, кроме того, хотя и сооружаются всего два моста, но это большие мосты (длиной свыше 100 м)[16].

1.2.4. Определение положения вершины первого угла поворота

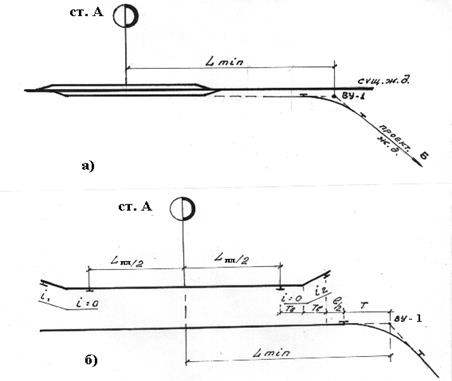

В курсовом проекте участка новой железнодорожной линии за начальный пункт трассирования принимается ось пассажирского здания промежуточной станции А. Согласно принятой схеме путевого развития промежуточной станции (в примере на рис. 1.8 а – станция с поперечным расположением путей) и длине приемо-отправочных путей определяется требуемое удаление вершины 1-ого угла поворота трассы в плане от оси станции А – Lmin , м (рис.1.8 а) по формуле

Lmin(а) = Lпл /2 + l /2 + T , (1.6)

где Lпл – длина площадки раздельного пункта с путевым разви-

тием, определенная по таблице 8 СТН /1/, м, см. п.1.4

пособия (часть 2);

l - длина переходной кривой первой кривой в плане, м, см.

п.1.3 пособия (часть 2);

Т - тангенс круговой кривой, м, определяется по формуле

(1.7)

Т = R ∙ tg (α / 2 ) , (1.7)

где R – радиус круговой кривой, м;

α - угол поворота кривой, град.

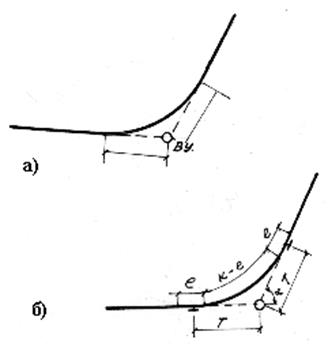

|

Рис. 1.8. Определение положения вершины первого угла поворота:

а) - в случае, когда рядом со станцией нет вертикальной кривой ;

б) - в случае, когда рядом находится вертикальная кривая.

Однако формула (1.6) несколько изменится, если сразу после площадки станции необходимо (по топографическим условиям) запроектировать подъем (или спуск) такой крутизны, что в точке перелома профиля от i = 0‰ до i2 (см. рис. 1.8 б) потребуется вертикальная кривая. Тогда, учитывая требование СТН /1/ о том, что вертикальные кривые в профиле не должны попадать на переходные кривые в плане, а также требование о необходимости размещения стрелочных переводов вне пределов вертикальных кривых и переходных кривых (см. п.1.2, 1.3, 1.4 пособия – часть 2), следует расчет минимально необходимого расстояния от оси станции А до вершины первого угла поворота Lmin , м вести по формуле (1.8)

Lmin(б) = Lпл /2 + 2∙Тв + l /2 + T , (1.8)

где Тв – тангенс вертикальной кривой, м (см.п.1.2 пособия –

часть 2).

1.3. Построение плана и схематического продольного профиля трассы

1.3.1. Построение плана трассы

Построение плана трассы ведется с помощью шаблона круговых кривых, выполненных в масштабе карты (рис. 1.9), см. /2, с.214, рис.6.35, с.215, рис.6.37/. Шаблон кривых целесообразно изготовить из прозрачного, тонкого и прочного материала. На шаблон наносятся все допустимые радиусы кривых в плане для дороги заданной категории.

Полученную в результате предварительного трассирования ломанную линию необходимо заменить более длинными прямолинейными отрезками (на участках напряженного хода).Спрямляющие линии не должны значительно отклоняться от линии нулевых работ.

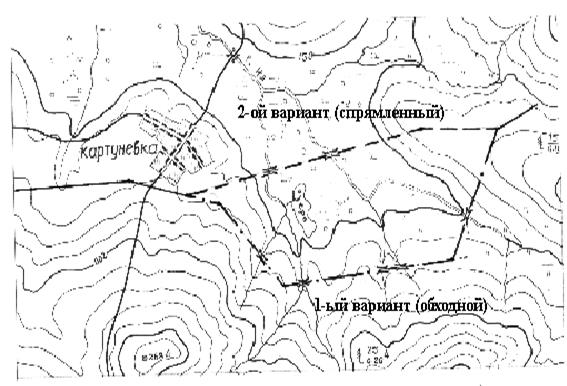

На рис. 1.10 показан пример такого спрямления. Намечен циркульный ход (линия нулевых работ на участке напряженного хода при спуске в долину реки Белая, ее пересечении и подъеме по левому склону долины реки – показана пунктиром).

|

Рис. 1.9. Шаблон круговых кривых

Рис. 1.10. Спрямление шагов циркульного хода:

- - циркульный ход (линия нулевых работ),

- - спрямленный ход

Затем выполнено спрямление попутных шагов циркульного хода (на тех участках, где они отклоняются от прямого направления незначительно), спрямленный ход показан сплошной линией. На данном этапе оценить корректность спрямления, т.е. – насколько сильно повлияло выполненное спрямление на объемы земляных работ – еще нельзя (т.к. нет продольного профиля и проектной линии на нем)[17].

Точки пересечения прямых определяют местоположение вершин углов поворота трассы.

В каждый угол поворота, согласно принятым нормам (см.п.1.3 части 2), вписывается кривая определенного радиуса с помощью шаблона круговых кривых. На рис. 1.11 показан пример такого вписывания круговых кривых (участок трассы напряженным ходом поднимается по склону долины, тонкими сплошными линиями показаны шаги циркульного хода, утолщенной сплошной линией показан план трассы, светло-серый контур – фрагмент шаблона круговых кривых, с помощью которого вписаны кривые, ВУ – вершина угла поворота).

Точки касания окружности шаблона с прямыми, образующими угол поворота, дают ориентировочное положение начала и конца вписываемой круговой кривой (на рис.1.11 это точки а и б).

|

Рис. 1.11. Вписывание круговых кривых с помощью шаблона

Угол поворота трассы α, град, измеряется транспортиром с точностью до 0,5°. Направление поворота кривой (вправо или влево) определяется по ходу трассы, т.е. по направлению А – Б. На рис. 1.11 первая кривая (α1 = 50° лево, R1 = 2000 м), вторая кривая (α2 = 35° право, R2 = =1000 м). По назначенному радиусу R, м и измеренному углу поворота α, град определяются остальные параметры круговой кривой: тангенс круговой кривой Т, м – рассчитывается по формуле (1.7) и длина круговой кривой К, м определяется по формуле К = π∙ R∙α / 180, где π = =3,1415926535, после сокращений

К = 0,017453292 ∙ R∙α . (1.9)

Длины переходных кривых l , м принимают согласно п.1.3 пособия (часть2).

Подробнее о том, как именно размещаются переходные кривые, Вы можете прочитать в работе /2, п. 4.5, рис. 4.12/. Но в курсовом проекте на плане и профиле показывают только несдвинутую круговую кривую, хотя учитывают, что две переходные кривые будут расположены по концам круговой кривой (примерно симметрично относительно точек НКК – начала круговой кривой и ККК – конца круговой кривой).

|

Рис. 1.12. Изображение круговой кривой:

а) - до расчета параметров; б) - после расчета параметров

На рис 1.12 а показана круговая кривая до расчета ее параметров. На рис.1.12 б показана та же кривая, но уже с рассчитанными параметрами (R = 2000 м, α = 65°00΄, Т = 2000 ∙ tg 32,5° = 1274,14 м , К = =0,017453292 ∙ 2000 ∙ 65 = 2268,93 м, l = 60 м). На рис.1.12 показано расположение переходных кривых l относительно точек НКК и ККК – начала и конца круговой кривой (они обозначены т).

Если биссектриса кривой больше 20 м, то для удобства разбивки кривой на местности ее делят на несколько расположенных вплотную друг к другу кривых одного радиуса, при этом сумма углов поворота составляющих кривых равна углу поворота всей кривой. Но в курсовом проекте этого можно не делать.