На подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а также в трудных условиях и при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, переходные кривые допускается не предусматривать.

Таблица 6

| Радиус кривой, м | Длина переходных кривых на ж.-д. линиях и подъездных путях, м | ||||||||

| особогрузонапряженных | III категории | IV категории | |||||||

| Зоны скоростей движения | |||||||||

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |

| 4000 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |

| 3000 | 60-40 | 40-30 | 20 | 40-30 | 30-20 | 20 | - | - | - |

| 2500 | 80-60 | 50-30 | 20 | 60-40 | 40-30 | 20 | - | - | - |

| 2000 | 100-80 | 60-40 | 30 | 60-50 | 50-30 | 20 | 40-30 | 30 | 20 |

| 1800 | 100-80 | 60-40 | 40-30 | 80-60 | 50-40 | 30-20 | 50-30 | 30 | 20 |

| 1500 | 120-100 | 80-60 | 50-40 | 80-60 | 60-50 | 40-30 | 60-40 | 40-30 | 30 |

| 1200 | 140-120 | 100-80 | 60-50 | 100-80 | 80-60 | 40-30 | 60-50 | 50-30 | 30 |

| 1000 | 140-120 | 120-100 | 70-50 | 120-100 | 80-60 | 50-40 | 80-60 | 50-40 | 30 |

| 800 | 160-140 | 140-100 | 80-50 | 140-100 | 100-80 | 50-40 | 90-60 | 60-50 | 40-30 |

| 700 | 160-140 | 140-120 | 80-60 | 160-120 | 110-90 | 60-50 | 120-80 | 60-50 | 40-30 |

| 600 | 160-130 | 140-120 | 100-60 | 160-120 | 120-100 | 60-50 | 120-80 | 80-60 | 50-40 |

| 500 | 160-120 | 140-120 | 120-70 | 160-120 | 130-100 | 80-60 | 120-100 | 90-70 | 60-40 |

| 400 | 160-120 | 140-120 | 140-80 | 140-100 | 140-100 | 80-60 | 120-100 | 110-80 | 60-50 |

| 350 | 140-100 | 140-100 | 140-80 | 140-100 | 130-100 | 100-60 | 120-100 | 120-80 | 80-50 |

| 300 | 140-100 | 140-100 | 120-80 | 140-100 | 120-100 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 80-60 |

| 250 | 120-90 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 120-80 | 80-60 |

| 200 | - | - | - | - | - | - | 100-80 | 100-80 | 80-60 |

| 180 | - | - | - | - | - | - | 100-80 | 100-80 | 80-60 |

Примечания к таблице 6:

1. В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, длины переходных кривых на указанных линиях следует определять как для линии I категории .

2. При двух значениях длин переходных кривых меньшие значения допускается применять в трудных условиях.

3. Деление участков на зоны скоростей движения поездов следует производить в зависимости от конфигурации продольного профиля:

1-я зона скоростей – углубления продольного профиля и примыкающие к ним участки, а также другие участки проходимые грузовыми поездами в обоих направлениях с максимальными или близкими к ним скоростями;

2-я зона скоростей – горизонтальные площадки и уклоны, на которых величина средневзвешенной квадратической скорости близка к средним значениям скоростей движения грузовых поездов;

3-я зона скоростей – возвышения продольного профиля и примыкающие к ним участки затяжных подъемов, проходимые грузовыми поездами в обоих направлениях со скоростями, близкими к расчетной скорости на руководящем подъеме.

4.24. Прямые вставки между начальными точками переходных кривых, а при их отсутствии – круговых кривых, следует принимать возможно большей длины, но не менее указанной в таблице 7.

При проектировании новых железнодорожных линий III, IV категорий, сооружаемых в особо трудных условиях, дополнительных главных путей и реконструкции существующих ж.-д. линий допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании предусматривать сопряжения обратных кривых с переходными кривыми без прямых вставок.

Таблица 7

| Категория ж.-д. линии | Длина прямой вставки, м | |||

| В нормальных условиях Между кривыми, направленными | В трудных условиях Между кривыми, направленными | |||

| в разные стороны | в одну сторону | в разные стороны | в одну сторону | |

| Скоростные | 150 | 150 | 100 | 100 |

| Особогрузо-напряженные | 75 | 100 | 50 | 50 |

| I и II | 150 | 150 | 50 | 75 |

| III | 75 | 100 | 50 | 50 |

| IV | 50 | 50 | 30 | 30 |

Примечания к таблице 7:

1. В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, прямые вставки на указанных линиях следует принимать по нормам, предусмотренным для линий I категории .

На подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а в трудных условиях при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, а также на временных участках трассы, сооружаемых на период строительства, прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать. При отсутствии переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не предусматривается возвышение наружного рельса.

Размещение раздельных пунктов

4.33. На однопутных линиях I и II категорий, на которых необходимость сооружения вторых путей возникает в течение первых 15 лет эксплуатации, раздельные пункты следует размещать с учетом рациональной этапности переустройства линии в двухпутную. При иной этапности усиления линий раздельные пункты следует размещать, исходя из идентичности перегонов между осями раздельных пунктов. В любом случае должна быть обеспечена пропускная способность по перегонам не менее установленного числа пар поездов расчетной массы при параллельном графике и скрещении поездов с остановкой на раздельных пунктах при типе локомотива, указанном в задании на проектирование.

4.34. Раздельные пункты на линиях III и IV категорий следует размещать, исходя из условий обеспечения потребности грузовых и пассажирских перевозок десятого года эксплуатации.

Продольный профиль и план путей на раздельных пунктах

4.37. Станции, разъезды и обгонные пункты следует располагать на горизонтальной площадке. В отдельных случаях, при соответствующем обосновании, допускается располагать раздельные пункты на уклонах не круче 1,5 ‰, в трудных условиях – не круче 2,5 ‰. Во всех случаях для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава за пределы полезной длины путей, продольный профиль пути новых станций, разъездов, обгонных пунктов, где предусматривается отцепка локомотивов или вагонов от составов и производство маневровых операций, должен проектироваться вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.

В особо трудных топографических условиях разъезды и обгонные пункты всех типов, где не предусматривается отцепка локомотивов и вагонов от составов и разъединение соединенных поездов, а по согласованию с МПС РФ также промежуточные станции полупродольного и продольного типов в части станционной площадки, где не предусматриваются указанные маневровые операции, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании располагать на уклонах не круче 10 ‰.

При расположении раздельных пунктов на уклонах круче 2,5 ‰, должны обеспечиваться условия удержания поездов установленной и перспективной массы вспомогательными тормозами локомотивов, а также трогания с места этих поездов.

4.38. Длина станционных площадок на новых линиях должна устанавливаться в зависимости от полезной длины приемо-отправочных путей на перспективу, а также типа расположения приемо-отправочных путей (продольное, полупродольное, поперечное) и быть не менее указанной в таблице 8. Длину площадок на подъездных путях следует устанавливать расчетом.

Таблица 8

| Категория линии | Расположение приемо-отправочных путей | Минимальная длина станционных площадок (для новых линий), м, при полезной длине приемо-отправочных путей 1050 м |

| На разъездах | ||

| Скоростные, особогрузонапряженные, I, II, III | Продольное | 2450 |

Продолжение табл. 8

| Категория линии | Расположение приемо-отправочных путей | Минимальная длина станционных площадок (для новых линий), м, при полезной длине приемо-отправочных путей 1050 м |

| На разъездах | ||

| То же | Полупродольное | 1800 |

| То же | Поперечное | 1450 |

| IV | Поперечное | 1300 |

| На промежуточных станциях | ||

| Скоростные, особогрузонапряженные, I, II, III | Продольное | 2900 |

| То же | Полупродольное | 2200 |

| То же | Поперечное | 1650 |

| IV | Поперечное | 1450 |

| На обгонных пунктах | ||

| Скоростные, особогрузонапряженные, I, II, III | Продольное | 2600 |

| То же | Полупродольное | 1900 |

| То же | Поперечное | 1500 |

Примечания к таблице 8:

1. Длины станционных площадок указаны без учета тангенсов вертикальных кривых, величина которых должна добавляться к указанным в таблице в зависимости от алгебраической разности сопрягаемых уклонов.

2. Если полезная длина путей более (или менее) 1050 м, то длину станционной площадки необходимо соответственно увеличить (или уменьшить) при поперечном и полупродольном типах раздельных пунктов, на разность полезных длин, а при продольном типе – на удвоенную разность их длин.

3. На железнодорожных линиях или участках, на которых имеется перспектива постройки третьего (четвертого) главного пути, длины площадок должны быть увеличены на промежуточных станциях на 500 – 700 м.

4.39. При расположении раздельного пункта на переломном продольном профиле условия сопряжения элементов профиля должны соответствовать установленным нормам для главного пути на перегонах.

4.40. Площадки разъездов и обгонных пунктов, размещаемых в легких топографических условиях, следует по возможности располагать на возвышениях профиля (горбах), а участки, предшествующие входным сигналам – на протяжении, равном полезной длине приемо-отправочных путей – на уклонах, обеспечивающих трогание поезда с места.

На раздельных пунктах новых линий, проектируемых с электрической тягой на постоянном токе, где предусматривается остановка полногрузных поездов, в том числе соединенных, продольный профиль станционной площадки и участка выхода в сторону затяжного подъема с ограничивающим уклоном должен обеспечивать разгон поездов до расчетной скорости на этом подъеме.

4.50. Стрелочные переводы на главных и приемо-отправочных путях следует располагать вне пределов вертикальной кривой, в трудных условиях на линиях со скоростями движения поездов до 120 км/ч допускается размещать стрелочные переводы в пределах вертикальной кривой, радиус которой должен быть не менее 10 км.

4.51. Станции, разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути следует располагать на прямых участках пути.

В трудных условиях допускается размещать их на кривых с радиусом не менее: 2000 м – на скоростных линиях; 1500 м – на магистральных линиях I и II категорий; 1200 м – на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий. В особотрудных топографических условиях, при соответствующем обосновании, допускается уменьшать радиус кривой до: 600 м – на линиях особогрузонапряженных, III и IV категорий; в горных условиях – до 500 м.

Примечание к пункту 4.51:

В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, радиусы кривых на раздельных пунктах указанных линий следует принимать по нормам, предусмотренным для линий I категории .

4.53. Станции, разъезды и обгонные пункты с поперечным расположением приемо-отправочных путей, при необходимости их размещения на кривых, должны размещаться на кривых, обращенных в одну сторону.

Размещать разъезды и обгонные пункты на обратных кривых допускается в исключительных случаях на железнодорожных линиях III и IV категорий при соответствующем обосновании в проекте.

Станции, разъезды и обгонные пункты с продольным и полупродольным расположением приемо-отправочных путей в трудных условиях допускается размещать на обратных кривых. При этом пути каждого из направлений движения в пределах их полезной длины следует располагать на кривых, обращенных в одну сторону.

4.54. Стрелочные переводы на главных путях следует располагать на прямых участках пути.

Раздел 5. Земляное полотно

Конструкция земляного полотна

5.8. Ширину земляного полотна поверху (основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов следует принимать по нормам, приведенным в таблице 9.

При наличии защитного слоя под балластной призмой ширина земляного полотна назначается на 0,4 м меньше указанной для глинистых грунтов ( в графе 3 таблицы 9); измеряется она в уровне проектной бровки, превышающей профильную бровку на 0,15 м.

Таблица 9

| Категория железнодорожной линии | Число главных путей | Ширина земляного полотна на прямых участках пути, м, при использовании грунтов | |

| глинистых; крупнообломочных с глинистым заполнителем; скальных легковыветривающихся и выветривающихся; песков недренирующих, мелких и пылеватых | скальных слабовыветривающихся; крупнообломочных с песчаным заполнителем и песков дренирующих (кроме мелких и пылеватых) | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Скоростные, особогрузонапряженные и I | 2 | 11,7 | 10,7 |

| I и II | 1 | 7,6 | 6,6 |

| III | 1 | 7,3 | 6,4 |

| IV | 1 | 7,1 | 6,2 |

Примечания к таблице 9:

1. Ширина земляного полотна (таблица 9) измеряется: при грунтах, указанных в графе 3 – в уровне профильной бровки , при грунтах, указанных в графе 4 – в уровне проектной бровки. Проектная бровка превышает уровень профильной бровки на высоту сливной призмы плюс разность толщин балластного слоя на участках земляного полотна из недренирующих грунтов.

2. Выемки глубиной более 6 м, располагаемые в скальных грунтах, а также располагаемые на крутых косогорах и на прижимах рек, независимо от высоты откосов на линиях II категории и выше следует проектировать под два пути.

3. Ширину земляного полотна насыпей, возводимых на слабых основаниях, и насыпях, возводимых с запасом на осадку, следует устанавливать с расчетом обеспечения требуемых размеров после полной осадки согласно табл. 9.

4. На участках с вечномерзлыми грунтами необходимо предусматривать уширение земляного полотна с учетом его осадки за счет возможного оттаивания вечномерзлых грунтов основания или подземного льда; величины осадок и уширения следует устанавливать расчетами.

5. К дренирующим по условиям работы земляного полотна следует относить грунты, имеющие при максимальной плотности по стандартному уплотнению коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут и содержание в гранулометрическом составе не более 10 % частиц размером менее 0,1 мм. Допускается с согласия заказчика при соответствующем технико-экономическом обосновании применять в качестве дренирующего грунта пески мелкие и пылеватые с коэффициентом фильтрации не менее 0,5 м/сут.

5.9. Ширину земляного полотна на раздельных пунктах следует устанавливать в соответствии с проектируемым путевым развитием. При этом расстояние от оси крайних станционных путей до бровки земляного полотна допускается уменьшать так, чтобы ширина обочины была не менее 0,5 м.

5.10. Ширину земляного полотна на линиях всех категорий на участках, расположенных в кривых, следует увеличивать с наружной стороны кривой на величину, указанную в таблице 10.

Таблица 10

| Радиусы кривых, м | Уширение земляного полотна, м |

| 3000 и более | 0,20 |

| 2500 – 1800 | 0,30 |

| 1500 – 700 | 0,40 |

| 600 и менее | 0,50 |

5.11. Земляное полотно на подходах к большим мостам должно быть уширено на 0,5 м в каждую сторону на протяжении 10 м от задней грани устоев, а на последующих 25 м постепенно сведено до нормальной ширины.

5.12. Поперечное очертание верха однопутного земляного полотна, проектируемого из недренирующих грунтов без защитного слоя, следует назначать в виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м и с основанием, равным ширине земляного полотна, а поперечное очертание верха земляного полотна, сооружаемого сразу под два пути, - в виде треугольника высотой 0,2 м с основанием, равным ширине земляного полотна.

Верх однопутного и двухпутного земляного полотна из раздробленных скальных, дренирующих крупнообломочных и дренирующих песчаных грунтов следует проектировать горизонтальными. Также горизонтальным должен быть запроектирован и верх защитного слоя из указанных грунтов.

5.13. Поперечное очертание земляного полотна станционных площадок в зависимости от числа путей и вида грунта следует проектировать односкатным или двухскатным. При значительной ширине площадки допускается применение пилообразного поперечного профиля с сооружением в междупутьях с пониженными отметками закрытых продольных водоотводов (лотков и дренажей) с уклоном не менее 0,002, а при необходимости – с устройством поперечных выпусков для отвода воды за пределы земляного полотна. Поверхностям скатов следует придавать уклон в сторону водоотводов, определяемый в зависимости от видов грунтов земляного полотна, от климатических условий и числа путей, располагаемых в пределах ската.

Верх земляного полотна станционных площадок из скальных, крупнообломочных и песчаных дренирующих грунтов следует проектировать горизонтальным.

5.14. Для земляного полотна из глинистых грунтов всех видов, кроме супесей, содержащих песчаных частиц размером от 2 до 0,05 мм в количестве более 50 % по массе, следует предусматривать усиление конструкции в зоне основной площадки: устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующего грунта в комбинации с геотекстилем или без геотекстиля. Укладка геотекстиля без защитного слоя из дренирующего грунта не допускается.

5.18. Отвод поверхностных вод, поступающих к земляному полотну, следует предусматривать водоотводными канавами или резервами от насыпей, нагорными и забанкетными канавами, кюветами, кювет-траншеями или лотками от выемок.

5.21. Продольный уклон нагорных и водоотводных канав должен быть не менее 0,003, на болотах и речных поймах – не менее 0,002, а в исключительных случаях 0,001. Наибольший уклон дна канавы следует определять в зависимости от расходов воды, степени размываемости грунтов и типа укрепления.

Глубина водоотводных и нагорных канав и ширина их по дну должна быть не менее 0,6 м, на болотах – не менее 0,8 м.

5.22. Кюветы, лотки и дренажи в выемках, а также водоотводы в выемках и на насыпях между вторым и третьим путями на многопутных железных дорогах следует проектировать, как правило, с продольным уклоном, принятым для земляного полотна. В выемках, располагаемых на горизонтальных площадках и на участках с уклоном менее 0,002, уклон этих водоотводов должен быть не менее 0,002. Кюветам предтоннельных выемок следует придавать уклон не менее 0,002 в сторону от тоннеля. Крутизну откосов кюветов следует назначать с полевой стороны равной крутизне откосов выемки, а со стороны пути – 1:1,5. Глубину кюветов следует принимать не менее 0,6 м, а ширину по дну 0,4 м. Для коротких и неглубоких выемок в районах с сухим климатом, при соответствующем обосновании, допускается уменьшать глубину кюветов до 0,4 м.

В выемках, при расположении путей на уклонах менее 0,002 и на площадках, глубину кюветов в водораздельных точках допускается уменьшать до 0,2 м при сохранении ширины кюветов по дну и ширины выемки на уровне бровки земляного полотна.

Раздел 6. Верхнее строение пути

Верхнее строение пути на перегонах

6.1. Мощность верхнего строения главных путей при проектировании новых железнодорожных линий и дополнительных главных путей надлежит устанавливать по нормам таблицы 13.

Таблица 13

| Показатели | Мощность верхнего строения пути на железнодорожных линиях категорий | |||||

| скоростные | особогруз. | I | II | III | IV | |

| Тип рельсов | Р75-Р65 | Р75 | Р75-Р65 | Р65 | старогодные Р75-Р65; новые Р65 | старогодные Р75-Р65; новые Р50 |

| Род шпал | деревянные I типа или железобетонные | деревянные I типа или железобетонные | деревянные I типа или железобетонные | деревянные I типа или железобетонные | деревянные I типа или железобетонные | деревянные или железобетонные |

| Число шпал на 1 км пути, штук : На прямых и кривых радиусом 1200 м и более На кривых радиусом менее 1200 м | 2000 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 | 1840 2000 | 1840 1840 | 1840 1840 |

Продолжение табл. 13

| Показатели | Мощность верхнего строения пути на железнодорожных линиях категорий | |||||

| скоростные | особогруз. | I | II | III | IV | |

| Толщина балласт. слоя под шпалой, см: Щебеночный или асбестовый (числитель) на балластной подушке из песка, удовлетворяющего требованиям к балластным материалам (знаменатель) на пути с деревянными шпалами | 30/20 | 35/20 | 30/20 | 30/20 | 25/20 | 25/20 |

| То же с ж/б шпалами | 35/20 | 40/20 | 35/20 | 35/20 | 30/20 | 30/20 |

| Асбестовый балласт без песчаной подушки на пути с деревянными шпалами | - | 50 | 50 | 50 | 45 | 35 |

| То же с железобетонными шпалами | - | 55 | 55 | 55 | 50 | 35 |

| Гравийно-песчаный балласт без песчаной подушки | - | - | - | - | - | 30 |

Примечания к таблице 13:

1. Железобетонные шпалы следует применять в бесстыковом пути; допускается по согласованию с МПС применение железобетонных шпал в звеньевом пути на линиях IV категории , внутриузловых, внутристанционных, соединительных и подъездных путях.

2. Двухслойную балластную призму при использовании щебеночного или асбестового балласта следует проектировать на земляном полотне из глинистых грунтов, песков мелких и пылеватых, в том числе при устройстве защитного слоя в верхней части земляного полотна; на земляном полотне из слабовыветривающихся скальных, крупнообломочных грунтов и песков (за исключением мелких и пылеватых) щебень и асбестовый балласт следует укладывать в один слой без песчаной балластной подушки, толщина балластного слоя в этом случае должна быть не менее 30 см, в том числе при использовании других допускаемых видов балласта, а на пути с железобетонными шпалами – не менее 35 см.

3. В случаях, когда подушка устраивается из гравия, толщину слоя щебня или асбеста следует уменьшать на 5 см без уменьшения общей толщины балластного слоя.

4. При преобладании в основании земляного полотна просадочных и сжимаемых грунтов следует укладывать звеньевой путь на гравийно-песчаном и гравийном балласте. Постановку пути на щебеночный балласт и укладку бесстыкового пути надлежит предусматривать после полной стабилизации земляного полотна.

5. На линиях со скоростью движения более 140 км/ч необходимо использовать только щебеночный балласт.

6. На пескозаносимых участках следует укладывать термически упрочненные рельсы не легче Р65 на деревянных шпалах.

6.2. Рельсы, укладываемые в звеньевом пути, должны быть длиной 25 м. Бесстыковой путь следует проектировать по нормам МПС.

6.4. Промежуточные рельсовые скрепления необходимо предусматривать:

для пути с деревянными шпалами – костыльное или раздельное подкладочное, на скоростных и особогрузонапряженных линиях следует применять преимущественно раздельное подкладочное;

для пути с железобетонными шпалами – раздельное подкладочное или бесподкладочное.

6.6. Ширину балластной призмы поверху на прямых однопутных участках следует принимать при всех видах балласта не менее, м :

– на скоростных, особогрузонапряженных, I и II категории -3,85

– на линиях III категории -3,65

– на линиях IV категории -3,45.

На кривых участках пути толщину балластной призмы следует принимать с учетом возвышения наружного рельса при сохранении под внутренним рельсом балластного слоя толщиной, установленной для прямых участков в соответствии с таблицей 13.

На кривых участках пути радиусом менее 600 м балластную призму необходимо уширять с наружной стороны на 0,1 м. На двухпутных участках ширину балластной призмы поверху следует увеличивать на ширину междупутья.

6.7. Главные пути при укладке костыльного скрепления необходимо закреплять от угона противоугонами.

Верхнее строение пути на станциях

6.10. Главные пути в пределах станций, разъездов и обгонных пунктов следует укладывать рельсами типа, принятого для главного пути прилегающих перегонов, а на приемо-отправочных путях допускается укладка рельсами на один тип легче, но не ниже Р50, или старогодными рельсами того же типа, что и на перегоне.

6.11. Род и число шпал главных путей в пределах станций, разъездов и обгонных пунктов должны соответствовать нормам, установленным для перегонов (табл.13), на приемо-отправочных путях – по нормам железнодорожной линии не ниже IV категории.

На приемо-отправочных и других станционных путях допускается укладывать старогодные шпалы и скрепления.

6.12. Вид балласта и его толщину на главных путях станций, разъездов и обгонных пунктов следует принимать по нормам, установленным для перегонов. На приемо-отправочных и других станционных путях надлежит устраивать однослойную призму из гравийного или гравийно-песчаного балласта; допускается применение щебеночного балласта фракции 5-25 мм или асбестового балласта на песчаной подушке.

Толщину балластного слоя под шпалой на станционных (кроме главных) путях следует принимать не менее 30 см на земляном полотне из глинистых грунтов, песков мелких и пылеватых. При использовании щебеночного или асбестового балласта на песчаной подушке толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 см и песчаной подушки – 15 см.

6.13. На приемо-отправочных путях при применении стрелочных переводов, позволяющих безостановочный пропуск поездов со скоростями движения более 50 км/ч, верхнее строение пути должно быть такого же типа, что и на главных путях.

6.17. Стрелочные переводы должны иметь марки крестовин не круче указанных в таблице 14 и соответствовать типу укладываемых рельсов. Стрелочные переводы, укладываемые на главных путях станций, разъездов и обгонных пунктов, должны обеспечивать пропуск поездов по прямому направлению со скоростью не меньшей, чем реализуемая на прилегающих перегонах.

На главных путях станций, где предусмотрен пропуск пассажирских поездов со скоростями 140 – 200 км/ч, должны укладываться стрелочные переводы типа Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с непрерывной поверхностью катания.

Укладку стрелочных переводов марки 1/18 и 1/22, перекрестных стрелочных переводов, глухих пересечений и одиночных симметричных переводов допускается предусматривать в трудных условиях в порядке исключения по согласованию с МПС России.

Таблица 14

| Назначение стрелочных переводов | Марки крестовины не круче |

| Для безостановочного пропуска поездов, при разветвлении главного пути и в путепроводных развязках | 1/18; 1/22 и в обоснованных случаях -1/11 |

| Для приема и отправления пассажирских поездов по боковому пути | 1/11; перекрестные переводы и одиночные, являющиеся продолжением перекрестных – 1/9 |

| Для приема и отправления грузовых поездов по боковому пути | 1/9; симметричные – 1/6 |

| На соединениях прочих станционных путей | 1/9; симметричные – 1/6 |

6.18. Стрелочные переводы и стрелочные улицы, включая закрестовинные кривые, на главных и приемо-отправочных путях следует укладывать на щебеночный или асбестовый балласт с обеспечением водоотвода. При этом толщину балластного слоя под переводными брусьями и шпалами на стрелочных переводах на главных путях следует принимать по нормам таблицы 13 для соответствующих категорий, но не ниже III категории, а на остальных путях - по нормам для III категории.

Стрелочные переводы следует укладывать на деревянных антисептированных или железобетонных брусьях.

6.20. Вновь сооружаемые и перекладываемые пути и стрелочные переводы надлежит закреплять от угона по типовым схемам.

Верхнее строение пути на мостах и в тоннелях

6.22. На мостах, в тоннелях и галереях должны укладываться рельсы типа Р65 и тяжелее, термоупрочненные, преимущественно, сваренные в плети; применение старогодных рельсов на больших и средних мостах, а также в тоннелях не допускается.

6.23. Для пути на мостах следует применять железобетонные или деревянные шпалы на щебеночном или асбестовом балласте, безбалластные железобетонные плиты.

Путь на подходах к мостам следует укладывать на щебеночном или асбестовом (если такой балласт уложен на мосту) балласте на протяжении в каждую сторону 50 м – у малых мостов, 200 м – у средних мостов, 500 м – у больших мостов.

6.24. В тоннелях следует укладывать преимущественно безбалластный путь. Балластную конструкцию пути можно применять по согласованию с МПС России.

6.26. В местах сопряжения безбалластных конструкций пути на мостах и в тоннелях с конструкцией пути на земляном полотне при необходимости должны укладываться участки специального переходного пути переменной жесткости по индивидуальным проектам, согласованным с МПС России.

Раздел 8. Мосты и трубы

8.5. Мосты с устройством пути на балласте, а также трубы под насыпями разрешается располагать на участках дороги с любым планом и профилем, принятым для линии.

Мосты с безбалластной проезжей частью (в том числе с ездой по железобетонным плитам) следует располагать на прямых участках пути и на уклонах не круче 4 ‰. Расположение таких мостов на уклонах круче 4 ‰, но не более 10 ‰, допускается только при технико-экономическом обосновании. При этом необходимо учитывать дополнительные усилия, возникающие в конструкциях сооружений.

8.6. Отметку бровки насыпи над трубами следует определять с учетом толщины засыпки (от верха звена или плиты перекрытия до подошвы рельса), принимаемой, как правило, не менее:

для бетонных или железобетонных труб – 1,0 м;

для металлических (в том числе гофрированных) труб – 1,2 м.

Примечание к пункту 8.6: Толщину засыпки над трубами и пешеходными тоннелями, расположенными в пределах станций, допускается принимать менее 1,0 м.

8.7. Водопропускные трубы следует, как правило, проектировать на безнапорный режим работы. Полунапорный режим работы труб допускается только при расчете на пропуск наибольшего расхода водотока, устройстве под звеньями и оголовками фундаментов и выполнения специальных конструктивно-технологических требований.

Для труб, расположенных в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40° С, не допускается предусматривать полунапорный режим работы, за исключением случаев расположения труб на скальном основании.

Применение труб не допускается при наличии на водотоках ледохода и карчехода, а также, как правило, в местах возможного возникновения селей и образования наледи.

В виде исключения, в местах возможного образования наледей может быть допущено применение прямоугольных бетонных труб (шириной не менее 3,0 м и высотой не менее 2,0 м) в комплексе с постоянными противоналедными сооружениями.

Для пропуска селевых потоков следует предусматривать однопролетные мосты отверстиями не менее 4,0 м или селеспуски с минимальным стеснением потока.

8.8. Отверстия и высоту в свету труб следует назначать, как правило, не менее :

1,0 м – при длине трубы до 20 м;

1,25 м – при длине трубы 20 м и более.

В районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40° С отверстие труб следует назначать не менее 1,5 м независимо от длины трубы.

Возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы в любом поперечном сечении над поверхностью воды в трубе при максимальном расходе расчетного паводка и безнапорном режиме работы должны быть в свету: в круглых и сводчатых трубах высотой до 3,0 м – не менее ¼ высоты трубы, свыше 3,0 м – не менее 0,75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3,0 м – не менее 1/6 высоты трубы, свыше 3,0 м – не менее 0,50 м.

8.9. В целях сокращения числа переездов и переходов в одном уровне допускается увеличивать отверстия мостов и труб для использования их в качестве пешеходных переходов, скотопрогонов, а в случае технико-экономической целесообразности – для пропуска автомобильного транспорта и сельскохозяйственных машин.

Габариты сооружений, используемых в указанных целях, следует принимать не менее:

для прохода пешеходов: ширину 2,25 м – на пешеходных мостах

и 3,0 м – в пешеходных тоннелях, высоту – 2,3 м;

для полевых дорог: ширину – 8,0 м, высоту – 4,5 м;

для прогона скота: ширину – 8,0 м, высоту – 3,0 м.

8.12. Возвышение низа конструкций путепроводов и пешеходных мостов над железнодорожными путями должно назначаться с увеличением габаритов приближения, предусмотренных ГОСТ 9238-83, на величину 20-30 см – для обеспечения возможности подъемки железнодорожного пути.

При проектировании путепроводов через автомобильные дороги и городские улицы должны соблюдаться габариты приближения конструкций и строений, предусмотренные СниП 2.05.03-84. При этом следует учитывать возможность повышения уровня автопроезда после ремонта проезжей части дороги на толщину нового (дополнительного) слоя дорожного покрытия.

8.14. Расчеты мостов и труб на воздействие водного потока следует производить по гидрографам и водомерным графикам для расчетных и наибольших паводков. Вероятность превышения расходов паводков и соответствующих им уровней воды на пике паводков следует принимать:

для линий III категории и выше – 1:100 (1%) – при расчетных паводках и 1:300 (0,33%) – при наибольших паводках;

для линий IV категории – 1:50 (2%) – при расчетных паводках и 1:100 (1%) – при наибольших паводках.

Для искусственных сооружений на подъездных путях IV категории, на которых по технологическим причинам не допускается перерывов в движении поездов, вероятность превышения расчетных расходов и соответствующих им уровней воды следует принимать равной 1:100 (1%).

Раздел 9. Тоннели

9.2. Выбор места тоннельного пересечения, числа путей в тоннеле, его высотного положения и расположения в продольном профиле и плане следует производить при сравнении вариантов проектных решений соответствующего участка железнодорожной линии. При этом, как правило, следует избегать заложения тоннелей в зонах тектонических разломов, оползневых участков и местах повышенного водосбора ( в логах, под седловинами водоразделов и т.д. ).

При расположении портала тоннеля в пределах заливаемой поймы дно водоотводного лотка тоннеля у портала следует располагать не менее, чем на 1 м (с учетом подпора и высоты наката волны) выше наивысшего уровня высоких вод, определяемого по наибольшему расходу с вероятностью превышения 1:300 (0,33%).

9.3. Руководящий уклон или уклон усиленной тяги, принятый для открытых участков трассы, допускается сохранять в тоннеле при его длине менее 300 м. При длине тоннеля 300 м и более величина уклона в тоннеле и на подходах к нему со стороны подъема на протяжении, равном принятой на проектируемой линии полезной длине приемо-отправочных путей, не должна превышать величины руководящего уклона (или уклона усиленной тяги), умноженной на коэффициенты смягчения, величина которых обосновывается расчетом.

Продольный профиль пути в тоннеле следует проектировать односкатным или двускатным с уклонами не менее 3 ‰ и в исключительных случаях не менее 2 ‰; горизонтальные участки длиной до 400 м допускается предусматривать в двускатных тоннелях лишь как раздельные площадки между двумя уклонами, направленными в разные стороны.

9.4. Расположение тоннелей в плане должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к открытым участкам железнодорожной линии. Предпочтение следует отдавать расположению тоннеля на прямых участках пути.

9.6. Тоннели должны быть защищены от проникновения в них подземных и поверхностных вод.

Защиту тоннелей от поверхностных вод следует осуществлять в надтоннельной зоне путем устройства нагорных канав, дренажа, планировки поверхности и др.

Проектирование тоннелей без водоотводных устройств не допускается. Продольный уклон дна водоотводных устройств должен быть не менее 3 ‰. При необеспечении этого условия следует предусматривать водоотливные устройства.

Конструкция дренажных сооружений и устройств не должна допускать замерзания в них воды и образования наледей в тоннеле.

При односкатном продольном профиле тоннеля необходимо обеспечить отвод воды в сторону от тоннеля из предпортальной выемки, расположенной в верховой стороне.

Раздел 10. Станции и узлы

10.2. Разъезды, обгонные пункты, промежуточные и, по возможности, участковые станции следует проектировать однотипными для всей линии или в пределах отдельных участков обслуживания локомотивов бригадами.

10.3. Разъезды и промежуточные станции новых однопутных линий II и III категорий, а также промежуточные станции и обгонные пункты на скоростных и особогрузонапряженных линиях, а также линиях I категории следует проектировать продольного типа.

Разъезды и промежуточные станции, размещаемые в трудных топографических, геологических и других природных местных условиях (в районах со снежными и песчаными заносами и т.п.), и на которых не предусматривается остановка соединенных поездов для скрещения или технического обслуживания вагонов, допускается проектировать поперечного типа.

Обгонные пункты и промежуточные станции проектируемых двухпутных линий могут быть поперечного, полупродольного и продольного типов в зависимости от топографических, геологических и других местных условий, с учетом их развития на перспективу.

10.15. Полезную длину приемо-отправочных путей для грузового движения следует устанавливать в соответствии с требованиями, приведенными в п.3.7, с учетом унификации полезной длины путей на связанных направлениях и минимальное значение принимать равным 850 и 1050 м, а для части станционных путей при технико-экономическом обосновании – 1700 и 2100 м.

10.20. Число приемо-отправочных путей (без главного) на разъездах, обгонных пунктах и промежуточных станциях следует устанавливать в зависимости от характера и размеров движения поездов в соответствии с принятой схемой раздельного пункта и должно быть не менее указанного в таблице 15.

Таблица 15

| Раздельные пункты | Число приемо-отправочных путей (без главного) | |||

| для однопутной линии при пропускной способности в парах поездов параллельного графика | для двухпутных линий | |||

| до 12 | 13 ¸ 24 | более 24 | ||

| Разъезды | 1 | 1 – 2 | 2 | - |

| Обгонные пункты | - | - | - | 1 – 2 |

| Промежуточные станции | 2 | 2 | 2 – 3 | 2 – 3 |

10.32. Расстояние между осями смежных путей на станциях, разъездах и обгонных пунктах в пределах прямых участков следует принимать по таблице 21. При расположении путей в кривых эти расстояния необходимо увеличивать согласно «Инструкции по применению габаритов приближения строений – ГОСТ 9238-83».

Таблица 21

| Наименование путей | Расстояние между осями смежных путей на станциях, разъездах и обгонных пунктах, мм | |

| нормальные | наименьшие | |

| 1. Главные пути при движении поездов со скоростями: до 140 км/ч 141 – 200 км/ч | 5300 равное расстоянию между осями путей на прилегающих перегонах | 4800 равное расстоянию между осями путей на прилегающих перегонах |

| 2. Главный и смежные с ним пути при движении поездов со скоростями до 140 км/ч 141 – 200 км/ч | 5300 7650 | 5300 7400 |

| 3. Приемо-отправочные пути и сортировочно-отправочные пути | 5300 | 4800 |

Примечания к таблице 21:

1. Нормальные расстояния между осями смежных путей, приведенные в таблице, следует принимать при проектировании станций, разъездов и обгонных пунктов на новых линиях и при переустройстве существующих раздельных пунктов. Наименьшие расстояния допускается применять при соответствующем обосновании: для новых раздельных пунктов, располагаемых на существующих линиях в особо трудных условиях; для переустраиваемых существующих раздельных пунктов в трудных условиях; при проектировании раздельных пунктов на новых линиях, в виде исключения по согласованию с МПС РФ.

2. Предельные столбики должны устанавливаться в том месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет 4100 мм.

Раздел 11. Примыкания и пересечения

11.4. Пересечения новых железнодорожных линий и подъездных путей с другими железнодорожными линиями и подъездными путями, трамвайными, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими автомобильными дорогами I – III категорий следует проектировать в разных уровнях.

Пересечение железных дорог с остальными автомобильными дорогами надлежит предусматривать в разных уровнях в случаях:

если автомобильная дорога пересекает три и более главных путей;

если в месте пересечения может быть реализована скорость движения пассажирских поездов более 120 км/ч или интенсивность движения составляет более 100 поездов в сутки;

если на автомобильных дорогах предусматривается троллейбусное движение или устройство трамвайных путей;

если железная дорога проложена в выемке, а также в случае, когда на переезде не могут быть обеспечены нормы видимости согласно требованиям СНиП 2.05.02-85, и в других случаях, когда требуется охрана переезда.

При проектировании пересечений в разных уровнях железных и автомобильных дорог следует рассматривать возможность и целесообразность использования для этих целей водопропускных искусственных сооружений при соответствующих изменениях их конструкций, регламентированных в п. 8.9, и безусловном обеспечении необходимых подмостовых габаритов.

11.5. Пересечения железных дорог с автомобильными в одном уровне (переезды) следует предусматривать вне пределов раздельных пунктов.

Переезды должны располагаться, как правило, на прямых участках железных и автомобильных дорог. Пересечения железных дорог с автомобильными дорогами должны осуществляться преимущественно под прямым углом. При невозможности выполнить это условие угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60°.

Подходы автомобильных дорог к переезду должны устраиваться такими, чтобы на протяжении не менее 10 м от крайнего рельса дорога имела горизонтальную площадку, а в кривых – уклон, обусловленный возвышением одного рельса над другим; перед площадкой на протяжении не менее 50 м продольный уклон не должен превышать 30 ‰.

Все обустройства переездов должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Правил дорожного движения РФ, Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов. Неохраняемые переезды должны быть оборудованы дистанционной системой контроля за исправной работой перееездной сигнализации с ближайшей станции.

На электрифицированных железных дорогах с обеих сторон переезда должны быть установлены габаритные ворота высотой проезда не более 4,5 м.

Приложение 2.

Влияние проектных решений на условия эксплуатации железной дороги[39]

1. Размещение раздельных пунктов с путевым развитием на уклонах

1.1. Трогание с места после стоянки грузового поезда установленной массы

Грузовые поезда оборудованы пневматическими прямодействующими автоматическими фрикционными тормозами. Тормозная система обеспечивается сжатым воздухом с помощью компрессора, который нагнетает его в главные резервуары. Прибором управления является кран машиниста, к которому подведены воздухопроводы напорной (питательной) и тормозной магистрали. Для управления вспомогательными тормозами локомотива применяется кран вспомогательного тормоза, его подключают к питательной магистрали, магистрали тормозных цилиндров и к трубе воздухораспределителя.

Выполнение команд, задаваемых краном машиниста (отпуск, перекрыша, торможение), обеспечивают приборы – воздухораспределители. Основными функциями этих приборов при отпуске тормозов являются: 1) зарядка сжатым воздухом через обратный клапан запасных резервуаров (обеспечивающих автоматическое срабатывание тормозов при разрыве поезда), 2) выпуск воздуха из тормозных цилиндров, а при торможении – наполнение тормозных цилиндров сжатым воздухом из запасных резервуаров (через рычажную передачу – двустороннее прижатие колодок к бандажам колес).

После полного служебного торможения и стоянки грузового поезда на раздельном пункте, который расположен на уклоне, необходимо осуществить трогание поезда с места. Поезд растянут и трогание его осуществляется при токах 600 ¸ 700 А. Скорость увеличивается очень медленно, поэтому для того, чтобы не допустить при металлокерамических накладках токоприемника местного нагрева контактного провода, приводящего к его пережогу, приходится обязательно поднимать второй токоприемник.

Согласовав с дежурным по станции (поездным диспетчером), машинист начинает движением назад сжимать поезд и одновременно применяет ступени торможения краном машиниста. Нажав кнопку «Электрическая подача песка», он подает песок под первую колесную пару.

Затем машинист переводит ручку крана машиниста в положение I (отпуск) и повышает давление в тормозной магистрали до 6,0 ¸ 6,2 кгс/см2. Происходит зарядка тормозной магистрали, заполнение запасных резервуаров и отпуск тормозов состава вагонов (тормозные цилиндры через воздухораспределители сообщаются с атмосферой, воздух из них уходит, пружины цилиндров возвращают поршни со штоками в отпускное положение и тормозные колодки отводятся от колес).

В этот момент зарядки тормозной системы (40 ¸ 50 с) весь грузовой состав установленной массы удерживается на уклоне только вспомогательными (пневматическими прямодействующими неавтоматическими фрикционными) тормозами локомотива.

Машинист устанавливает реверсивную рукоятку в положение «Вперед» и начинает набор позиций контроллера, постепенно растягивая поезд и приводя его в движение. Начиная с момента перевода рукоятки контроллера на 1-ю позицию, песок подают непрерывно. Это обеспечивает плавное взятие поезда с места, так как тормоза хвостовой части поезда будут отпускать медленнее, и тем самым достигается как бы поочередное приведение в движение каждого вагона. При этом и вероятность пережога контактного провода будет минимальной, так как локомотив движется, а не стоит на месте.

Вывод : трогание с места грузового поезда после стоянки на раздельном пункте – сложная задача. В процессе ее выполнения возможны следующие нежелательные ситуации (в случае неопытности машиниста, в суровых природных условиях, при стечении неблагоприятных обстоятельств):

пережог контактного провода; обрыв поезда (уход части вагонов под уклон); большой расход песка; перерасход электроэнергии (топлива); продолжительное боксование на раздельном пункте (износ колес локомотива и рельсов, засорение пути песком, продольные удары по головке рельса, как следствие – угон пути и возникновение вертикальных высокочастотных колебаний рельсов и основания пути, что ведет к неисправностям пути в профиле, а также возникновение низкочастотных колебаний экипажной части локомотива, вызывающих дополнительные напряжения в элементах верхнего строения пути и, как следствие – просадки пути), нарушение графика движения поездов. Поэтому, располагать раздельные пункты на уклонах – не рекомендуется.

1.2. Уход незакрепленных вагонов с приемо-отправочных путей раздельных пунктов, расположенных на уклонах

При постановке вагонов или составов на путях с различными уклонами их закрепление требует установки разного числа тормозных башмаков. Отступление от этих требований приводит к нарушению безопасности движения поездов и маневровой работы.

Примеры ухода вагонов и их последствия:

4 октября 1988 г. на станции Свердловск-Сортировочный произошел уход с пути парка приема состава поезда № 3091 из 56 вагонов, из которых два первых по ходу вагона с разрядным грузом столкнулись с проходившим по предгорочной горловине транзитным поездом. Одной из причин, которая не позволила предотвратить столкновение поездов, явился большой уклон третьего пути парка приема, на котором стоял состав в ожидании надвига на горку. Согласно продольному профилю третьего пути парка приема уклон, на котором размещался состав, составил 2,78 ‰. Среднее значение уклона по всей длине этого пути 2,47 ‰ при допустимом значении 2,5 ‰ в особо трудных местных условиях. Состав поезда № 3091 массой 3877 т был закреплен на третьем пути специальным устройством УЗС-83, которое согласно техническому паспорту обеспечивает надежное удержание состава массой до 5000 т на уклоне 5 ‰. Таким образом, удержание вагонов от самопроизвольного ухода было обеспечено с большим запасом. В конце третьего пути на расстоянии 40 м от хвоста состава поезда № 3091 стоял горочный локомотив, готовый к надвигу состава на горку. Согласно местной инструкции раскрепление состава, на который дана техническая готовность, выполняет сигналист по указанию ДСП парка приема после прицепки горочного локомотива непосредственно перед надвигом состава на горку. Дежурная парка ошибочно дала команду сигналисту на раскрепление состава поезда № 3091 без предвариательной прицепки горочного локомотива. Раскрепленный состав начал движение из-за уклона станционного пути. Увидев, что состав пришел в движение, ДСП дала команду машинисту горочного локомотива догнать и удержать состав. Машинист локомотива выполнил это указание. Он догнал уходящий состав, сцепился с ним и применил вспомогательные тормоза локомотива. Но тормозного пути не хватило, и произошло соударение скатывающегося состава с движущимся транзитным поездом. В результате столкновения произошло опрокидывание и разрушение первых двух вагонов с разрядным грузом, что вызвало мощный взрыв. Расчеты показали, что машинисту горочного локомотива для того, чтобы удержать состав без выхода на маршрут следования транзитного поезда не хватило 18 секунд. Столкновение можно было бы предотвратить, если бы уклон третьего пути не превышал 2 ‰.

4 июля 1990 г. на третьем пути (со средним уклоном 3 ‰) станции Умет Юго-Восточной железной дороги находился состав из 43 вагонов-хопперов, 18 из них – порожние. Состав со стороны уклона был закреплен шестью тормозными башмаками, что соответствовало норме техническо-распорядительного акта (ТРА) станции при укладывании башмаков только под груженые вагоны (с нагрузкой на ось не менее 15 т брутто), однако второй и третий со стороны уклона тормозные башмаки были уложены под порожние вагоны. Составитель проверил только число башмаков, но не правильность их расстановки, и, кроме того, составитель не проверил положение башмаков на головке рельса и накат колес на башмаки. Первый со стороны уклона башмак, находящийся под груженым вагоном, был уложен на рельс с перекосом и без наката колеса на башмак. После отцепки 26 вагонов со стороны, противоположной спуску, оставшиеся 17 вагонов (7 груженых и 10 порожних) общей массой 843 т оказались закрепленными только двумя тормозными башмаками, уложенными под порожние вагоны, и размещались на участке станционного пути с уклоном 4,5 ‰. Поэтому после расцепки группа из 17 вагонов сразу пришла в движение. Первый башмак, уложенный под груженый вагон с нарушением правил, не повлиял на удержание отцепа от самопроизвольного движения под уклон и в самом начале движения со скоростью примерно 0,5 км/ч оказался сброшенным колесной парой с головки рельса (исправный тормозной башмак при правильной его установке всей плоскостью на головку рельса рассчитан на остановку вагонов, движущихся со скоростями до 16,2 км/ч). Ушедшие со станции Умет 17 вагонов на перегоне Умет – Тоновка столкнулись с хвостовой частью грузового поезда № 2155. В результате – авария.

6 июля 1990 г. на станции Алатырь Горьковской железной дороги произошла авария. С подъездного пути Алатырского объединения Сельхозтехники (уклон 3 ‰) произошел самопроизвольный уход шести груженых вагонов, которые проследовали расстояние 4,5 км до четной горловины станции Алатырь и со скорость 60 км/ч столкнулись с маневровым тепловозом ЧМЭ3-1930, осаживающим состав из 19 вагонов. В результате столкновения поврежден путь, вагоны, тепловоз и допущен перерыв движения на участке Алатырь – Красный Узел продолжительностью 8 ч 24 мин. Указанная группа из шести вагонов была закреплена на подъездном пути одним тормозным башмаком, что соответствует ТРА станции Алатырь. Однако причиной самопроизвольного ухода вагонов явилась неисправность тормозного башмака, не допустившая плотного прилегания его подошвы к головке рельса по всей плоскости (суммарная площадь контакта трения подошвы неисправного башмака с головкой рельса, определенная в результате расследования, составила 3540 мм2, что в 9 раз меньше опорной площади подошвы исправного башмака, – по этой причине удерживающая сила башмака оказалась недостаточной).

Вывод: с раздельных пунктов, расположенных на уклонах, - особенно станций, где производятся маневровые операции, возможен самопроизвольный уход незакрепленных вагонов (в случае нарушения инструкций, ПТЭ, ТРА станций и т.д.), что приводит к очень тяжелым последствиям.

Поэтому раздельные пункты с путевым развитием не следует размещать на уклонах (в трудных условиях необходимо применять как можно более пологие уклоны), а приемоотправочным путям станций, на которых планируется производство маневровых работ, рекомендуется придавать вогнутый «противоугонный» трехэлементный продольный профиль.

2. Длина переходных кривых (отвод возвышения наружного рельса)

Наименьшая длина переходной кривой ограничивается двумя условиями: предотвращением схода колес с рельсов внутренней нити (недопущением вползания гребня внутреннего колеса передней колесной пары на внутренний рельс) и ограничением вертикальной составляющей скорости подъема колеса на рельс (недопущением ударного взаимодействия колеса и рельса наружной нити в пределах отвода возвышения).

16 августа 1988 г. на перегоне Березайка – Поплавенец Октябрьской железной дороги на 307 – 308 км потерпел крушение скоростной пассажирский поезд № 159 «Аврора» сообщением Ленинград – Москва. При крушении все 15 вагонов поезда сошли с рельсов, возник пожар. В результате 31 человек погиб, 100 получили телесные повреждения. За 2 часа перед проходом пассажирского поезда № 159 старший дорожный мастер выполнял выправку пути на 307 км с применением машины ВПР-1200. В месте начала работы ВПР на девятом пикете 307 км в результате неправильной технологии работ образовалась просадка пути глубиной 10-15 мм и длиной 5 м, причем отвод этого отступления в положении рельсовой колеи в продольном профиле составлял до 3 ‰ (при допустимом уклоне отвода - 1 ‰ при скорости движения поездов более 120 км/ч, рекомендуемом уклоне отвода - 0,67 ‰). Эту просадку старший дорожный мастер оценил «на глазок». На самом деле она была настолько большой, что привела к саморасцепу первого вагона и локомотива поезда № 159, следовавшего по этому километру пути со скоростью 155 км/ч. Перепад высот автосцепок в момент саморасцепа оказался настолько большим, что автосцепкой электровоза ЧС6 у первого вагона была повреждена поддерживающая балка, на которую опирается переходная площадка. В результате саморасцепа и, следовательно, обрыва тормозной магистрали, произошло экстренное торможение состава поезда. При этом возникла дополнительная продольная сила, передаваемая на путь от колес подвижного состава, которая в сочетании с температурными силами привела к «выбросу» ослабленного пути в конце первого пикета 308 км и сходу вагонов с последующим крушением.

Вывод: уклон отвода возвышения (длина переходной кривой) имеет очень важное значение при обеспечении безопасности движения поездов. Хотя в рассмотренном выше крушении речь идет об отводе на перекосе пути[40], однако те же самые требования к уклону отвода предъявляются и при содержании переходных кривых.

Поэтому при проектировании переходных кривых следует принимать большую их длину, так как, даже если возвышение наружного рельса поставят меньше, чем было принято в расчете длины переходной кривой, то уклон отвода будет еще более пологим и не потребуется реконструкции плана линии или ограничения скоростей движения поездов.

3. Обеспечение видимости на переезде

9 июня 1989 г. на железнодорожном регулируемом переезде I категории 1028 км Северо-Кавказской железной дороги из-за повреждения бруса автоматического шлагбаума дежурный по переезду пропускал автотранспортные средства, используя горизонтально-поворотный шлагбаум. На переезде из-за наличия защитных лесных насаждений полностью закрывалась видимость с автодороги приближающегося к переезду поезда.Требуемая дальность видимости приближающегося поезда, равная 400 м, обеспечивалась только в случае, когда автотранспортное средство находилось от крайнего рельса на расстоянии 1,55 м (вместо 50 м по Инструкции по эксплуатации переездов). На расстоянии от крайнего рельса 6,5 м видимость составляла всего 87 м. Это явилось одной из основных причин, приведших к наезду пассажирского поезда № 395 на автобус ЛИАЗ 62-82 РДЛ. Удар головной частью электровоза ЧС4Т пришелся в правую боковую сторону автобуса на уровне задней стойки передней двери. В результате столкновения погибли 32 человека и 14 человек получили ранения. Когда водитель автобуса объезжал неисправный закрытый автошлагбаум, дежурный по переезду видел это, но не подал сигнал остановки. В это время поезд № 395 находился от переезда на расстоянии 352 м и машинист поезда не видел автобус. Автобус стал виден, когда выехал на железнодорожные пути. В это время поезд находился на расстоянии 134 м. Машинист применил экстренное торможение при скорости 86 км/ч, но столкновения предупредить не смог, так как длина тормозного пути составила 450 м.

Вывод: обеспечение видимости на переезде – одно из самых важных условий безопасности движения поездов (даже для регулируемых переездов). Поэтому, при проектировании пересечений железнодорожной линии с автодорогами в одном уровне следует строго обеспечивать условия видимости на участке приближения к переезду, как со стороны пути, так и со стороны автодороги. На проектируемых линиях располагать переезды в выемках в профиле и на кривой в плане не допускается.

Библиографический список к приложению 2

1. Вождение поездов: Пособие машинисту / Под ред. Р.Г.Черепашенца. – М.: Транспорт, - 1993. – 304 с.

2. Подвижной состав и основы тяги поездов: Учебник для техникумов

ж.-д. трансп. / Под ред. С.И.Осипова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

Транспорт, - 1983. – 334 с.

3. Пархомов В.Т. Устройство и эксплуатация тормозов: Учебник для технических школ – М.: Транспорт, - 1994. – 208 с.

4. Сологуб Н.К., Шамаков А.Н. Безопасность движения поездов и маневров на железных дорогах (по материалам судебно-технических экспертиз): Учебное пособие для вузов. – М.: Транспорт, - 1995. – 93 с.

5. Козубенко В.Г. Безопасное управление поездом: вопросы и ответы. – М.: Транспорт, - 1992. – 254 с.

Приложение 3.

Применение методов имитационного моделирования для решения задачи повышения надежности проектируемых железных дорог[41]

Сложная, многовариантная задача проектирования железных дорог, как правило, сводится к неукоснительному соблюдению действующих строительных норм (СНиП, СТН и т.д.) в целях обеспечения безопасности, плавности и бесперебойности движения поездов по проектируемой линии.

Но можно ли сегодня с уверенностью говорить о том, что в действующие нормативы уже заложены все необходимые посылки?

Бесконечный процесс познания не позволяет нам быть столь самоуверенными. Проектируя новую железную дорогу, мы создаем новую систему, которая должна работать и в процессе этой работы неизбежно столкнется со своими проблемами. Насколько сложны и разрешимы будут они – зависит, в конечном счете, и от проектировщика, от тех решений, которые он принял на проектной стадии.

Запроектированный путь должен быть прежде всего надежным. Говоря только об этой проблеме, уже нельзя довольствоваться старыми рамками технических условий и нормативов, так как слишком много выявлено новых факторов, оказывающих влияние на работу всего комплекса сооружений и устройств пути. В наше поле зрения попадают не только классические факторы – план, профиль, грузонапряженность, но и новые факторы: неотектоника, влияние магнитных бурь и климата (например, солнечной активности) на условия эксплуатации железной дороги (см. работы /1/, /2/, /3/). Все это требует анализа и нахождения закономерностей влияния всех факторов на работу динамической системы. Сегодня стоит вопрос о создании модели эксплуатируемого железнодорожного пути, привязанной к конкретным региональным условиям с учетом совместной работы различных конструкций пути и подвижного состава.

Современный уровень развития транспортной науки требует теоретического осмысления действительности (фактов) и интеграции знаний (правил вывода) из различных областей инженерной деятельности. Необходимо идти в своих исследованиях от абстракции к опыту. На основании абстракции мы создадим модель действительной железнодорожной линии и уже с ней будем проводить эксперименты, моделируя реальные процессы, проигрывая множество вариантов ее поведения.

Модель эксплуатируемого железнодорожного пути, ее реакция на каждое незначительное изменение того или иного фактора и анализ ее «чувствительности» (величины и направления реакции на изменение фактора) - вот ключ к уточнению и пополнению нормативов проектирования новых железных дорог. Да и есть ли другой путь, позволяющий заглянуть в будущее проектируемой железной дороги, существующей до определенного периода времени только на бумаге?

Если рассматривать вопрос совершенствования нормативов проектирования с точки зрения повышения надежности работы железной дороги, то следует свести его к созданию модели работы железнодорожного пути в реальных условиях - модели, регистрирующей отказы работы и их причины, модели, живущей в пространстве и во времени.

И, несомненно, большое будущее просматривается здесь за имитационным моделированием [42]. Построение имитационной модели и экспериментирование с ней очень сложное и деликатное дело. В ходе создания этой модели инженер сталкивается с объективным диалектическим противоречием между адекватностью модели и ее простотой, что подобно противоречию между двумя крылатыми выражениями: «Все гениальное – просто» и «В любой науке подлинной науки столько, сколько в ней математики».

Стремление к адекватности заставляет инженера учитывать как можно больше переменных, которые описываются на математическом языке, что, в свою очередь, ведет к усложнению модели и требует более развитого математического аппарата, более совершенных вычислительных средств. С другой стороны – стремление к адекватности (точности) модели противоречит естественному желанию инженера – иметь достаточно простую (прозрачную) модель. Как снять это противоречие – вот главный вопрос (см. работы /5/, /6/).

Конечно, заманчиво построить модель, учитывающую все, даже малосущественные детали реального процесса. Но эта задача - невыполнима. Тем не менее, сегодня все острее ощущается необходимость поиска методов, которые дали бы возможность продуктивно изучать более адекватные модели и заниматься имитацией реальных процессов. Решающее место в имитационном моделировании отводится современным ЭВМ, обладающим высоким быстродействием и значительной памятью, развитыми внешними устройствами, мощным программным обеспечением. ЭВМ дают возможность организовать диалог машины и человека. Этот процесс обладает замечательной способностью - повторять путь инженерной мысли, по дороге отбраковывая неудовлетворительные варианты. Имитация позволяет изучать процессы функционирования железных дорог во всей их сложности и динамике.

В книге, посвященной методологии проведения имитационных экспериментов с моделями, автор - Т. Нейлор выделял 6 этапов имитации (см. работу /7/):

1) формулировка проблемы;

2) формулировка математической модели;

3) составление программ для ЭВМ;

4) оценка пригодности модели;

5) планирование эксперимента;

6) анализ результатов.

Безусловно, каждый из этих этапов имеет свою значимость и сложность. Но особый интерес представляет все-таки первый этап. Именно формулировка проблемы, а не традиционные классические методы естественных наук, направленные на тщательное изучение моделируемого явления, именно путь интеграции научного знания.

Надежность железнодорожной линии будет зависеть от ряда факторов, определяющих ее деятельность. Это прежде всего потребная и возможная пропускная и провозная способности, как вероятности свершения сложного события.

Как известно, мощность железной дороги (провозная способность, объем грузовых перевозок в грузовом направлении, млн.т/год) определяется по формуле (условные обозначения см. раздел 1 части 1 пособия)

Гобгр = 365 • Qср • k н/бр • nгр / γ • 106 , (П 3.1)

Гобгр = 365 • Qср • k н/бр • nгр / γ • 106 , (П 3.1)

где nгр - пропускная способность по грузовому движению,

пар поездов/сутки – для однопутной линии или поездов/сутки

- для двухпутной линии (в грузовом направлении);

Случайный характер ряда величин, от которых зависит значение Qср приводит к несоответствию Qср (расчетного - прогнозируемого значения средней массы грузового поезда брутто, т/поезд – того значения, по которому определена мощность проектируемой ж.-д. линии) и фактического Qсрфакт (реализованного значения средней массы грузового поезда, т/поезд).

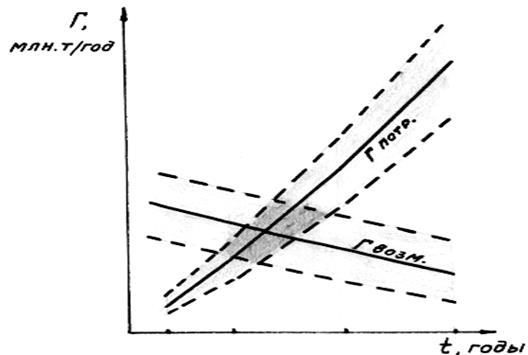

Влияние случайных факторов находит отражение на графике (рис.П3.1). .

|

Рис. П. 3.1. Интервальные графики возможной и потребной

провозных способностей проектируемой ж.-д. линии

Здесь уровни провозной способности показаны не линиями, а возможными полями (интервалами). Поэтому и мощность дороги представляется как вероятность свершения сложного события. И в общей картине работы железной дороги инженер должен найти ту ячейку, которая фиксирует какой-либо отказ системы в течение незначительного промежутка времени.

Этот график (см. рис. П.3.1) дает обобщенную картину работы дороги, не позволяющую увидеть возможные ежедневные отказы и степень их влияния на общее состояние модели, но именно таким единым целым мы всегда должны видеть наш моделируемый объект.

В целом модель должна представлять комплексную программу для ЭВМ. Какую же функцию будет отыскивать ЭВМ, во взаимосвязи с какими исходными данными?

Ставится задача нахождения такой функции f, которая определит взаимосвязь между входными и выходными факторами

f

f

(П 3.2)

(П 3.2)

где  - выходная координата модели,

- выходная координата модели,

- входная координата модели.

- входная координата модели.

В качестве исходных данных следует принять параметры плана и продольного профиля, все допуски в нормах их проектирования, геологию района прохождения трассы, данные о наличии подвижек и разломов земной коры, данные о режимах движения подвижного состава и другие, которые могут быть еще выявлены. То есть, на входе в систему надо иметь все характеристики запроектированной нами сложной технической системы.

Выходная функция должна фиксировать отказы в работе нашей системы и, как оценочный критерий, может выражаться в рублях или трудозатратах. На этой стадии разработки прежде всего необходимо установить корреляционные связи между отказами, частотой их повторяемости и рядом входных функций. Полученное уравнение корреляционной связи позволит сразу отбросить несущественные факторы и сосредоточить свое внимание на наиболее важных, которые и будут включены в математическую модель /8/.

В конечном счете, эксперимент, который мы можем проводить с моделью, организовав диалог ЭВМ и человека - эксперимент на теоретическом уровне позволит подыскать удачное сочетание входящих факторов, которые несут с собой минимальные потери при эксплуатации железной дороги. Это теоретическое знание и является целью имитационного моделирования, так как именно оно может быть заложено в нормативы изысканий и проектирования железных дорог.

Библиографический список к приложению 3

1. Быкова Н.М. Неотектонические движения земной коры и деформации дорожных сооружений. – Иркутск: ИрИИТ, 1998. – 136 с.

2. Надежность железнодорожного пути с учетом региональных условий: Заключительный отчет по теме 12-95-1. – Иркутск: ИрИИТ, 1998. – 110 с.

3. Надежность железнодорожного пути с учетом региональных условий: Промежуточный отчет по теме № 12-95-1.- Иркутск: ИрИИТ, 1996.

4. Беленький А.С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и схемы методов оптимизации планирования. – М.: Мир, 1992. – 584 с.

5. Куликов Ю.А. Оценка качества решений в управлении строительством. – М.: Стройиздат, 1990. – 144 с.

6. Канин А.П., Карай Н.А. Моделирование производственных процессов строительства и ремонта автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1994. – 150 с.

7. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1975. – 500 с.

8. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 510 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Алгебраическая разность уклонов смежных элементов профиля............................................................. 11, 55

Б

Бровка основной площадки земляного полотна

- проектная............................................................................................................................................................ 33, 72

- профильная.................................................................................................................................................. 32, 33, 72

В

Верхнее строение пути................................................................................................................................................. 29

Весовая норма поезда................................................................................................................................................... 22

Г

Грузонапряженность..................................................................................................................................................... 48

Грунты

- глинистые............................................................................................................................................................ 30, 33

- дренирующие..................................................................................................................................................... 30, 72

- крупнообломочные................................................................................................................................................. 30

- крупные супеси........................................................................................................................................................ 30

- скальные..................................................................................................................................................................... 30

Д

Длина

- площадки раздельного пункта............................................................................................................................ 24

- приемо-отправочных путей (полезная)...................................................................................................... 24, 51

- элемента переходной крутизны и разделительной площадки............................................................ 12, 55

- элементов профиля.................................................................................................................................................. 54

З

Защитный слой............................................................................................................................................................... 33

Земляное полотно ж.-д. линии.................................................................................................................................... 29

И

Имитационное моделирование................................................................................................................................ 105

К

Категория

- железной дороги 10, 11, 13, 18, 19, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 72, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 88

Кривая

- вертикальная...................................................................................................................................................... 13, 26

- зависимая................................................................................................................................................................... 19

- закрестовинная......................................................................................................................................................... 28

- круговая....................................................................................................................... 14, 15, 16, 17, 19, 23, 40, 64

- переводная................................................................................................................................................... 26, 27, 28

- переходная................................................... 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 39, 40, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 99, 100

Н

Нижнее строение пути.................................................................................................................................................. 28

О

Обочина земляного полотна....................................................................................................................................... 35

П

Песчаная подушка......................................................................................................................................................... 80

Плечо балластной призмы.......................................................................................................................................... 35

Площадка раздельного пункта.................................................................................................................................. 20

Подсистема

- 1-го порядка.............................................................................................................................................................. 28

- 2-го порядка.............................................................................................................................................................. 28

- 3-го порядка........................................................................................................................................................ 28, 29

Призма

- балластная................................................................................................................................................................ 33

- сливная....................................................................................................................................................................... 31

Профиль

- поперечный профиль земляного полотна.................................................................................................. 29, 74

- продольный профиль трассы ж.-д. линии..................................................................................... 22, 66, 69, 99

- трехэлементный продольный профиль путей на раздельном пункте...................................................... 20

Прямая вставка............................................................................................................................................................... 18

Пучение грунтов............................................................................................................................................................. 33

Р

Радиус

- вертикальной кривой.......................................................................................................................... 13, 14, 56, 57

- круговой кривой....................................................................................................................................................... 15

С

Смягчение ограничивающих уклонов

- дополнительное в кривых малого радиуса (из-за уменьшения коэффициента сцепления)............... 53

Схема расположения приемо-отправочных путей.............................................................................................. 23

Т

Тангенс

- вертикальной кривой....................................................................................................................................... 14, 39

Толщина балластного слоя под шпалой................................................................................................................. 80

Трасса ж.-д. линии......................................................................................................................................................... 28

У

Уклон

- допустимый по условию трогания с места...................................................................................................... 21

- допустимый по условию удержания поезда вспомогательными тормозами локомотива................. 22

- обеспечивающий точную остановку поезда................................................................................................... 22

- ограничивающий................................................................................................................................. 25, 35, 36, 53

- руководящий.................................................................................................................................. 51, 52, 53, 54, 86

- усиленной тяги......................................................................................................................................................... 52

Установленная масса грузового поезда.................................................................................................................. 22

Участок стабилизации.................................................................................................................................................. 19

Ш

Ширина

- балластной призмы поверху................................................................................................................................ 79

- водоотводных и нагорных канав........................................................................................................................ 75

- кюветов....................................................................................................................................................................... 75

- основной площадки земляного полотна........................................................................................................... 29

- сливной призмы (по верху)................................................................................................................................... 31