33 Химический состав подземных вод . Ми неральные воды , их типы и происхождение.

Состав подземных вод зависит от многих факторов: от их генезиса и гидродинамического режима; от особенностей характера водообмена и взаимодействия с горными породами; от состава и растворимости горных пород, по которым циркулируют подземные воды.

В процессе циркуляции подземные воды обогащаются различными солями. Суммарное содержание растворимых солей в подземных водах называется общей минерализацией. Гидрохимические типы определяются содержанием основных катионов и анионов. По анионам выделяют три типа вод: 1) гидрокарбонатные; 2) сульфатные; 3) хлоридные и несколько промежуточных (сложного состава): гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатные и более сложного состава. По соотношению с катионами выделяются воды натриевые, кальциевые, магниевые и смешанные.

Минеральные воды — подземные воды, имеющие минерализацию более 1 г/л, содержащие специфические микроэлементы и используемые для лечебных целей. По общей минерализации выделяются воды пресные, солоноватые и соленые. По температуре холодные - до 20 "С, теплые - до 20 - 37 °С, горячие - свыше 42 °С. По химическому и газовому составу выделяют щелочные, углекислые, сероводородные, метановые, железистые и радоновые воды.

34 Геологическая работа подземных вод . Карстовые процессы и карстовые формы рельефа .

Под карстом следует понимать геологический процесс, преимущественно химического взаимодействия воды и проницаемых, относительно легкорастворимых горных пород, приводящий к разрушению этих пород и образованию в земной коре различных пустот, созданию особого характера движения и режима подземных вод, формированию своеобразного рельефа местности и режима гидрографической сети.

Развитие карста как закономерного процесса должно происходить при определенных условиях: наличия проницаемых и легкорастворимых пород; движения в породе воды; растворяющей способности воды.

В зависимости от состава пород различают карст карбонатный, гипсовый и соляной.

Наиболее широко развит и изучен карст в карбонатных породах — известняках, доломитах, мраморах. Широко процессы карста развиты в Крыму, на Кавказе, на Урале, на территории южной части Сибирской платформы — Иркутском амфитеатре. Известные ученые карстоведы Д.С. Соколов, Н.А. Гвоздецкий, Г.П. Вологодский и другие выделяют несколько морфолого-генетических типов карста, среди которых наиболее типичными и распространенными являются два: открытый карст и покрытый карст.

Карст открытый образуется при выходе растворимых пород непосредственно на дневную поверхность, при этом образуются самые разнообразные поверхностные и подземные формы карста.

Покрытый карст отличается от открытого тем, что закарстованные породы перекрыты толщами нерастворимых или слаборастворимых пород. Процесс карстообразования протекает в глубине, а на поверхности образуются карстовые суффозионные воронки и неглубокие поноры.

35 Отложение подземных вод.

Подземные воды откладывают осадки на поверхности земли у выходов источников и в недрах пустот в земной коре.

Осадки, откладываемые источниками па поверхности земли.

К осадкам, которые откладываются источниками на поверхности, относятся известковые и кремнистые туфы, поваренная соль, железные и марганцевые руды.

Известковый туф состоит из СаС03. Он выделяется известковистыми, щелочными и углекислыми источниками, в воде которых в растворенном состоянии находится Са(НС03)2. При появлении воды на поверхности земли избыток углекислоты уходит в атмосферу. В результате выпадает СаС03. Выпадению его благоприятствуют уменьшение давления и понижение температуры, а также гниющие остатки животных, листья, ветки растений и т. д. Если в воде такого источника подержать некоторое время ветку с листьями, они покроются беловатым налетом СаС03 .

Известковый туф со сравнительно крупными пустотами называется травертином.

Плотные разновидности известковых туфов напоминают накипь на дне и стенках чайников, паровых котлов и водопроводных труб.

По склонам Машука, у Пятигорска, мощность известкового туфа достигает 9О м. Он прослеживается на площади длиной до 6 км и шириной, 4,5 км. Здесь известно до 50 источников, из которых в год выделяется около 1800 т известкового туфа. В районе Нарзана их выделяется до 20 т в год. Известны мощные отложения известкового туфа по Военно-Грузинской дороге. В Ленинградской области он встречается в районе Гостилиц и Гатчины. Известковый туф иногда обладает некоторой радиоактивностью.

Кремнистый туф состоит из водной окиси кремния (SiO2*nН20). Он выпадает из горячих вод ювенильных источников, например гейзеров. Кремнистый туф гейзеров называется гейзеритом. Гейзерит — пористая порода белого цвета, иногда приобретающая от примеси других солей бурые, красные, синие оттенки.

Поваренная соль. Соляные источники, дающие воду с большим содержанием NaС1, откладывают в результате испарения воды поваренную соль. Ее отложения известны в Старой Руссе, Кировской, Пермской и других областях.

Железные и марганцовые руды. Известны целые пласты бурых железняков (лимонитов), связанные с деятельностью подземных вод. Они образуются в местах впадения источника с водой, содержащей вакисные соли железа, например FeCOs или FeS04, в море или озеро.

Вместе с рудами железа таким же путем образуются и залежи марганцовых руд. Аналогичным образом железные руды образуются и в болотах, через которые протекают воды, обогащенные закисными солями железа. Так образуются болотные железные руды, бобовые руд ы.

Ж е л е з и с т а я плен к а на поверхности воды, особенно в болотах, напоминает нефтяную или масляную пленку. Местные жители нередко принимают ее за нефтяную. Железистую, нефтяную и масляную пленки легко различить, ударив по ним прутиком. Железистая пленка разбивается на ограниченные прямыми линиями отдельности, масляная или нефтяная расходятся кругами.

Ж е л е з и с т а я плен к а на поверхности воды, особенно в болотах, напоминает нефтяную или масляную пленку. Местные жители нередко принимают ее за нефтяную. Железистую, нефтяную и масляную пленки легко различить, ударив по ним прутиком. Железистая пленка разбивается на ограниченные прямыми линиями отдельности, масляная или нефтяная расходятся кругами.

Выпадение ил раствора любого химического соединения при водит к изменению его концентрации в этом растворе. Через некоторое время могут наступить условия насыщения раствора каким-нибудь другим соединением. Оно начинает выпадать из раствора также по периферии пустот. В конце концов пустоты окажутся заполненными различными соединениями, располагающимися концентрически от периферии к центру.

Наиболее обычными минералами, выпадающими из водных растворов, являются: кальцит, арагонит, кварц, горный хрусталь, халцедон, опал, барит, гипс, флюорит, цирит, марказит и др.

Заполнения пустот имеют самую различную форму. К ним относятся и известковистые журавчики лёссовидных глин.

При описании пещер мы говорили о сталактитах, сталагмитах, колоннах, занавесах, перегородках, сложенных из СаС03, Si02-nH20, GaS04-2H20, FeS2, PbS, которые также являются осадками подземных вод. Кроме того, в результате деятельности подземных вод возникают такие формы заполнения пустот, как секреции и жилы.

С е к р е ц и и — это пустоты, заполненные гидрохимическим путем. По минералогическому составу они резко отличаются от включающих их пород, хотя нередко и являются продуктом их растворения. Рост секреций происходит от периферии к центру. Незаполненная минеральным веществом пустота называется ж е о д о й. На поверхности незаполненных пустот располагаются кристаллы минералов, направленные верхушками в пустоту. Группа одновременно росших и сросшихся (нередко в виде щетки) кристаллов называется друзой.

Большое практическое значение имеют жилы. Подземная вода, циркулируя по трещинам пород, как указывалось выше, выделяет из себя те химические соединения, которые при данных условиях давления, температуры и концентрации других солей насыщают раствор. Трещины, заполненные химическими соединениями, выпавшими из водных растворов подземных вод, называются ж илами.

Подземные воды играют большую роль в перемещении, миграции разнообразных минеральных соединений и отдельных элементов из одних зон земной коры в другие, чаще в более высоко расположенные. Тем самым они осуществляют в земной коре миграцию элементов и минеральных масс.

Жилы часто пересекаются. Они всегда моложе тех горных пород, в которых наблюдаются. Возраст их бывает разным. Естественно, что пересекающая жила моложе пересекаемой.

36) Образование ледников и их типы . Движение Лада .

В числе других экзогенных факторов значительную геологическую работу совершают ледники. Деятельность ледников также включает эрозию, транспортировку обломков и их отложение. Изучением деятельности ледников занимается гляциолог и я.

Ледники занимают значительное место на Земле. Только на суше они покрывают около 16 млн. км2 (11% поверхности суши), а в полярных областях ледниковый покров распространяется и на мелководную (шельфовую) область моря. Общий объем льда, содержащегося в ледниках, оценивается в 30 млн. км3 (объем куба с длиной ребра 300 км).

Ледники состоят из так называемого глетчерного льда. В отличие от других разновидностей льда (почвенный, речной, морской), возникающих при замерзании воды, глетчерный лед образуется из снега.

Для образования ледника необходимы следующие условия: низкая среднегодовая температура, большое количество осадков, выпадающих в виде снега, а также наличие пологих склонов и впадин, защищенных от солнца и ветра. Условия круглогодичного сохранения устойчивого снежного покрова имеются в странах с холодным климатом и в высокогорных областях различных климатических зон. Высоты, на которых образуются ледники, и разных районах земного шара неодинаковы и зависят от широты местности. Уровень, выше которого снег не успевает растаять за лето, называется снеговой линией. Гипсометрическое положение снеговой линии зависит от климатических условий. При увеличении снегового покрова эта линия перемещается вниз и, наоборот, при потеплении климата и уменьшении количества осадков она поднимается. В полярных районах снеговая линия располагается на высотах, близких к уровню моря (от нуля до 50—70 м), в Норвегии и на Аляске — на высоте 1500 м; и Гималаях и Тибете — на высоте от 5100 до 6000 м. Высота снеговой линии может меняться даже в пределах одного района. На Западном Кавказе, например, который характеризуется обилием осадков, снеговая линия проходит на высоте 2700 м, а на Восточном Кавказе с более сухим климатом — на высоте около 3800 м.

В среднем с уменьшением географической широты местности, при приближении к экватору уровень снеговой линии повышается; на полюсах он приближается к уровню моря (рис. 96). Это и определяет величину площади накопления снега и масштабы образования глетчерного льда — основная его часть (99,5%) сосредоточена в полярных областях и только 0,5% связано с высокогорными ледниками.

Положение снеговой линии в зависимости от географической широты местности

Накапливаясь в понижениях рельефа или на вершинах гор, снег за лето не успевает растаять, масса его растет из года в год, он уплотняется и под влиянием суточных колебаний температуры превращается в зернистую массу. Такой уплотненный зернистый снег называется фирном, а область его накопления — фирновым полем. Фирн вновь покрывается снегом, под тяжестью которого продолжает уплотняться, пока со временем не превратится в глетчерный лед. Если 1 м3 свежего снега весит 85 кг, то масса 1 м3 фирна достигает уже 600 кг, а 1 м3 глетчерного льда — 909 кг. Таким образом, на образование одного 1 м3 глетчерного льда расходуется более 11 м3 снега. Средняя плотность глетчерного льда (0,909 г/см3) несколько ниже плотности речного льда (0,917 г/см3). Обусловлено это беспорядочным расположением зерен глетчерного льда, размер которых изменяется от горошины до куриного яйца. Структура речного льда упорядоченная — кристаллы имеют примерно одинаковый размер и ориентированы перпендикулярно к поверхности воды. В отличие от речного и морского льда глетчерный лед не обладает слоистостью, как правило, прозрачен и имеет голубоватый оттенок. Накапливается он в виде масс значительной мощности, составляющих тело ледника. Важным свойством глетчерного льда является его текучесть. Скорость течения ледника зависит от его мощности и крутизны ложа, которое он покрывает. Чем больше мощность глетчерного льда и чем круче ложе, тем значительнее скорость его течения. Обычно она составляет 3—10 м/сут, а крупные ледники движутся со скоростью до 40 м/сут.

У ледников выделяют область питания, где происходит накопление снега и превращение его в фирн, а затем в глетчерный лед, и область стока, по которой движется, стекает глетчерный лед. В зависимости от соотношения областей питания и стока, от размеров и формы ледники подразделяют на три типа:горные (или альпийского типа),поровные(или материкового типа) и промежуточные.

Горными, или альпийскими, называют сравнительно маломощные ледники высокогорных районов, приуроченные к различного рода депрессиям в рельефе: впадинам, долинам рек, ущельям и т. п.

Такого типа ледники развиты в Альпах, Гималаях, на Тянь-Шане, Памире, Кавказе. Область питания горных ледников выражена отчетливо, имеет форму цирка и находится выше снеговой липни. Как правило, эта область окружена амфитеатром высоких гребней и пиков. Лед стекает по горным долинам с крутыми склонами, образуя один или несколько ледяных потоков — языков.

Передвигаясь, массы льда производят огромную работу по разрушению горных пород, обработке (вспахиванию и истиранию) поверхности, по которой они движутся, и переносу разнообразного обломочного материала. Движению ледника способствует появление воды в его подошве, образующейся в результате снижения температуры таяния льда при высоком давлении и выполняющей роль смазки для ледяного массива.

Как отмечалось, скорость движения ледника зависит от многих факторов, главными из которых следует считать массу льда и уклон поверхности, по которой он течет. Кроме уклона, скорость течения ледника связана с изменениями климата, условий питания, извилистости ледникового ложа. При этом, в частности, центральная часть ледника движется значительно быстрее, чем боковые участки, которые испытывают большее трение о борта долины. Неравномерное движение ледниковой массы обусловливает образование краевых или боковых трещин. Кроме того, в теле ледника под действием боковых напряжений образуются длинные параллельные трещины. Другим видом нарушения тела ледника являются поперечные трещины, связанные с деформациями тела ледника при изменении ширины долины или с неровностями в рельефе ложа .

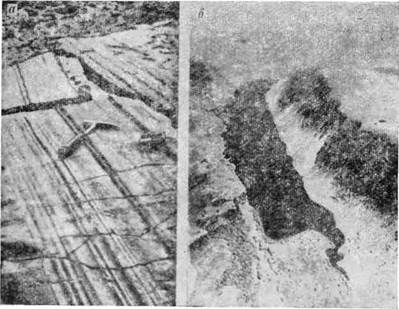

При движении льда образуются глубокие борозды (рис. 103, а), исцарапанные, исштрихованные валуны, выровненные, выположенные формы рельефа. Округлые асимметричные блоки со следами ледниковой эрозии называются бараньими

Рис. 103. Результаты ледниковой эрозии:

в - борозды на поверхности коренных пород, проделанные древними ледниками в пре-■Ш1Х современной пустыни Сахары; б — типичная троговая долина, вырытая ледником во время одной из последних эпох оледенения; в настоящее время долину заполняет

озеро (Англия)

л б а м и, а их скопления образуют ландшафт курчавых ск а л. Долина, по которой движется ледниковый язык с вмерзшими в лед обломками пород, приобретает корытообразную форму с плоскими дном и отвесными боковыми стенками. Такая сформированная языком ледника долина называется трогом (рис. 103, б). Завершается она некоторым повышением коренных •скальных пород, ограничивающих движение ледника и называемых ригеле м .

37) Ледниковая экзарация . Ледниковые формы рельефа .

Лед производит большую работу по разрушению горных пород, истиранию и выпахиванию той поверхности, по которой он движется, переносу обломочного материала и его отложению. 1 м3 льда весит

920 кг. При толщине льда 100 м каждый квадратный метр ложа ледника будет испытывать давление 92 т. Мощность 100 ж имеют только небольшие ледники альпийского типа, мощность же толщи материковых льдов нередко превышает 1000 м. На дне ледника развивается колоссальное давление, благодаря которому ледник раздавливает и крошит обломки пород ложа, по которому движется (течет).

Песок, щебень и крупные обломки пород вмерзают в низ ледника. При его движении все это оказывает разрушающее действие на горные породы ледникового ложа. Под давлением вышележащих масс льда обломки пород с силой трутся о дно ложа и стирают его, образуя гладкую блестящую полированную поверхность. Нередко на этой поверхности образуются штрихи, борозды и шрамы значительной величины. Так возникают и сштрихованные валуны и скали, бараньи лбы, курчавые скалы.

Движущиеся массы льда вместе с вмерзшими в них обломками срывают на своем пути целые скалы, выкапывают обширные долины и котловины, сглаживают резкие контуры гор и коренным образом

изменяют рельеф местности. Работа ледника по разрушению и истиранию пород ложа, его выпахиванию называется л е д н и к о во й э р о з и е й.

Ледники альпийского типа в начале своего образования занимают долины, созданные речной эрозией. Поперечное сечение долин, выработанных ледником, часто имеет форму незамкнутой трапеции.

38. Ледниковая транспортировка л едниковые отложения . Типы морен , напорные морены ( отторженцы ).

Обломочный материал, образующийся в результате деятельности ледников, получил название морены. Темноокрашенные обломки пород, образующие морену, хорошо нагреваются солнцем, способствуют плавлению льда и постепенно погружаются в него. Светлоокрашенные морены, наоборот, отражают солнечный свет и образуют грибообразные воздымающиеся над поверхностью льда формы. Таким образом,

поверхность ледника приобретает довольно сложный рельеф, обусловленный неравномерным нагревом и таянием отдельных его участков.

По своему состоянию морены подразделяются на движущиеся и неподвижные. Первые! движутся вместе со льдом, а вторые представляют собой обломочный материал, оставшийся на месте после таяния ледника. Неподвижные морены подразделяются на конечные и основные. Неподвижная морена, образовавшаяся у нижней границы ледникового языка, называется конечной. Как правило, конечные морены асимметричны. Край, обращенный к ледниковому телу, более крутой, чем внешний край конечной морены . Иногда они образуют сплошные моренные покровы, среди которых выделяют моренные валы и холмы. При прерывистом отступании ледника может быть несколько конечных морен и каждая из них указывает на положение границы ледника в определенный период.

Основная морена — что отложения, оставшиеся после таяния ледника на всем протяжении троговой долины. В отличие от конечной морены основная морена образуется при постепенном непрерывном отступании ледника, когда граница ледникового языка не фиксируется надолго в определенном положении. Характерной особенностью отложений конечной и основной морен является отсутствие сортировки обломочного материала.

Среди движущихся морен различают поверхностные, внутренние и донные .

Поверхностные морены в свою очередь делятся на поверхностные боковые и поверхностные срединные. Поверхностные боковые морены

обычно образованы обломками горных пород, обрушившихся на поверхность ледника со склонов троговой долины. При слиянии двух ледников из смежных долин боковые морены каждого ледника сливаются и дают начало поверхностной срединной морене.

Обломочный материал находящийся на поверхности ледника, может проникнуть в трещины или быть перекрытым новыми порциями снега. Обломки горных пород, включенные внутри тела ледника, образуют внутреннюю морену, которая также может быть либо внутренней срединной, либо внутренней боковой.

Обломки, вмерзшие в подошву ледника, составляют донную морену. Они не только усиливают эрозионную деятельность, но и создают специфические формы ледниковой эрозии: изштрихованные валуны и глубокие борозды в ложе ледника — ледниковые шрамы.

39. Водно - ледниковые ( флювиогляциальные) отложения и формы рельефа .

Ледниковая аккумуляция непосредственно связана с деятельностью талых ледниковых вод, образующих водные потоки и озера. По фациальному признаку отложения ледниковых вод подразделяются на флювиогляциалъные и лимногляциалъные

Во время таяния ледников с их поверхности, внутренних и донных частей несутся водные потоки, вымывающие обломочный материал из тела ледника. Отложения водных потоков отличаются сортированностью, окатанностью, слоистостью и сложены песчано-гравийно-галечными породами, иногда с включением валунов. Они формируют характерные приледниковые формы рельефа: озы, камы и зандры.

Озы — узкие четковидные гряды с крутыми до 30-40° склонами высотой от 10 до 50 м и выше, вытянутые по направлению движения ледника иногда на десятки километров. Сложены озы типичными отложениями русловых потоков — песком, гравием, галькой, отличающимися неправильной, часто косой слоистостью, широко распространены в районах древних ледниковых оледенений.

Камы — беспорядочно разбросанные холмы с крутыми склонами высотой до 20 м и более. Сложены песчано-гравийными отложениями с горизонтальной или косой слоистостью, в которой встречаются валуны, а иногда ленточные глины. Считается, что Камы формируются у края материковых ледников при их отступании. При этом остаются огромные глыбы «мертвого» льда, между которыми в Котловинах и ложбинах образуются озера. Присутствие ленточных глин и свидетельствуют, что Камы формируются в над- и внутри-ледниковых озерах с застойными водами. Накопленный в озерах: материал откладывается на поверхности основной морены или коренных пород ложа в виде холмов.

Зандры (зандровые поля) — пологоволнистые равнины, образующиеся за грядами конечных морен и представляющие собой слившиеся конусы выноса талых ледниковых вод. Сложены они разнозернистыми отложениями, в которых наблюдается механическая дифференциация материала: сначала разнозернистые пески с гравием и галькой, затем на больших пространствах накапливаются более однородные пески, а в краевых частях конусов, когда скорость потоков минимальна, откладываются тонкозернистые пески, супеси, алевритовые и глинистые частицы. Этот тонкозернистый материал легко подхватывается ветром и переносится на значительные расстояния, накапливая эоловые отложения — лессы. Крупные зандровые поля наблюдаются в Полесье, в бассейнах рек Днепра и Оки

40) Озерно - ледниковые ( лимногляциальные ) о тлож ения . Подпрудные озера .

Озерно-ледниковые (лимногляциальные) отложения — это осадки приледниковых озер, которые образуются благодаря естественным запрудам - грядам конечных морен или возвышенностям рельефа, встречающихся на пути подледниковых потоков. Площади таких озер могут достигать нескольких десятков и даже сотен тысяч квадратных километров. Характерными отложениями приледниковых озер являются ленточные глины сложенные ритмично переслаивающимися мелкозернистыми песками и глинами. Такая пара слойков и составляет годичную ленту. Летом, в период интенсивного таяния ледника, образуется прослой тонкозернистого песка, а в зимнее время, когда в водных потоках резко уменьшается масса и скорость воды, осаждаются только глинистые частицы, создающие зимний прослой. Многократно повторяющиеся годичные ленты называют ленточными глинами. Ленточные глины используют для определения их возраста (в годах и столетиях), длительности накопления, времени существования озер и скорости отступания ледника.

41. Оледенения в истории Земли . Причины оледенений .

Детальное изучение ледниковых отложений позволило установить важнейшее свойство оледенений — их периодичность. Практически все континенты нашей планеты в разное время в значительной мере, а иногда и целиком, покрывались мощными ледниками.

В настоящее время в истории Земли выделяется четыре крупных оледенения: докембрийское; позднеордовикское; пермско-каменноугольное; кайнозойское.

Первое, самое древнее докембрийское оледенение — нижнепротерозойское — произошло около 2,5 млрд. лет назад. Следы его сохранились в Канаде, Южной Америке, Южной Африке, Карелии, Индии, Австралии в виде тиллитов, штриховок и отполированного ложа, оставленного движущимися ледниками.

Второе, верхнепротерозойское оледенение (1,5 млрд. лет назад) оставило следы в экваториальной и Южной Африке и в Австралии.

В конце протерозоя, в венде (620—650 млн. лет назад) произошло третье докембрийское наиболее грандиозное - скандинавское оледенение. Следы его обнаружены почти на всех материках, начиная от Шпицбергена и Гренландии и кончая экваториальной Африкой и Австралией.

В палеозое было два оледенения. Первое оледенение началось в ордовикский период 480 млн. лет назад и продолжалось до силура в течение 40 млн. лет. Ледниковые отложения этого возраста найдены в Южной Америке, в Африке — на территории Марокко, Ливии, в Испании, Франции и Скандинавии. По результатам реконструкции древнего континента Гондваны, центр оледенения (Южный полюс Земли в те времена) находился вблизи западного побережья центральной Африки, и площадь оледенения составляла более 21 млн. км2, что в 1,5 раза превышало площадь современной Антарктиды.

Второе оледенение палеозоя, которое иногда по масштабности охвата огромных территорий (оно охватило почти все страны южного полушария) называют великим — пермско-каменноугольное (или гондванское), началось в карбоне и продолжалось до конца пермского периода. По современным определениям абсолютного возраста, оно длилось около 100 млн. лет. Считают, что центр этого оледенения находился на территории Южной Африки. Его следы в виде толщ тиллитов, мощность которых достигает 1000 м, бараньи лбы, штрихованные скалы присутствуют на территории Африки, Южной Америки, Австралии, Индии, Антарктиды, которые входили в состав когда-то единого континента - Гондваны.

Многократное повторение оледенений в истории Земли, многообразных по продолжительности и масштабам охватываемых территорий не вызывает сомнений. Причины же этих явлений остаются еще не совсем разрешенными и при всей своей многочисленности могут быть объединены в две группы, которые подразделяются на: 1) эндогенные (или тектонические, связанные с процессами внутренней динамики Земли); 2) экзогенные, или атмосферно-космические, связанные с процессами, происходящими за пределами литосферы.

Эндогенные причины

1. В настоящее время гипотеза глобальной тектоники плит приобрела статус парадигмы и вряд ли у кого вызывает сомнение распад древнейших суперконтинентов и перемещения литосферных плит. При этом континенты постоянно изменяли свое положение по отношению к полюсам и экватору. В те периоды, когда в приполярных районах находилась материковая суша, на континентах происходили оледенения. Так было в позднем ордовике, в пермокарбоне и в плейстоцене. Совсем иной, более теплый климат на всей планете устанавливается в те периоды, когда на полюсах Земли находились океаны. Вода поглощает солнечное тепло и, обладая большой теплоемкостью, обогревает планету.

2. Еще одной причиной оледенения может служить изменение рельефа Земли, соотношение возрастающих площадей материков и сокращения океанов, появление новых горных сооружений. И в объяснении этой причины тоже невозможно обойтись без концептуальных позиций тектоники плит. Расширение площади континентов происходит в зоне активных океанических окраин путем присоединения островных дуг. Высочайшие горные сооружения Альпийско-Гималайского складчатого пояса возникли в процессе закрытия палеоокеана Тетис и столкновения Евроазиатской и Африканской плит. Складчатые сооружения Центрально-Азиатского складчатого пояса образовались при закрытии Палеоазиатского океана. Уральский пояс тоже возник на месте прежнего океанического бассейна. Эти глобальные процессы, коренным образом меняющие лик Земли, вызывают изменения в океанических течениях и циркуляции ветров, что определяет изменение климата. Известно, что с подъемом на каждые 100 м в верхние слои атмосферы температура воздуха снижается на 0,6°С. И если вновь сформировавшиеся горные сооружения не вышли за пределы хионосферы, то это приведет к образованию горных ледников, что может повлечь за собой и материковое оледенение.

Экзогенные причины

1. Одной из общепланетарных причин похолодания на Земле может быть изменение угла наклона земной оси по отношению к плоскости орбиты, что соответственно меняет место расположения полярных областей. Также некоторые исследователи считают причиной периодического изменения климата периодическое изменение расстояния между Землей и Солнцем. Период, когда Земля находится в перигелии (от греч. пери — около), — в точке, ближе всего расположенной к Солнцу, должен быть коротким и теплым, а период нахождения Земли в афелии (от. греч. афе — вдали), когда Земля наиболее удалена от Солнца, должен быть более продолжительным и холодным. На основании этих данных югославский геофизик М. Миланкович построил кривую, согласно которой выделяются четыре крупные оледенения в позднем кайнозое, более или менее совпадающие с оледенениями, выделенными геологами.

2. Изменение состава и прозрачности атмосферы. Существует гипотеза шведского физика Аррениуса, которая связывает изменение климата с изменением содержания в атмосфере углекислого газа. Увеличение содержания углекислого газа вызывает явление парникового эффекта, что приводит к повышению температуры. Источником поступления углекислого газа в атмосферу может служить активная вулканическая деятельность и потому периодам ее оживления должно соответствовать потепление климата. С другой стороны, вулканические извержения, сопровождаемые выбросом огромных количеств пепла, препятствующего проникновению солнечных лучей, могут вызвать похолодание.

42. Многолетнемерзлые породы и их распространение . Деятельный слой , криолитозона .

Многолетней, или вечной мерзлотой называют слой горных пород, находящийся в поверхностных частях земной коры и характеризующийся отрицательной температурой. Этот слой сохраняет отрицательную температуру в течение длительного отрезка времени от нескольких лет до нескольких тысячелетий.

Области земной поверхности, занятые многолетней мерзлотой, составляют 25% всей суши. В России область многолетней мерзлоты занимает 10 млн. км2, или более 50% всей площади страны.

Многолетняя мерзлота изучается специальной наукой — мерзлотоведением, или геокриологией. Сеть научно-исследовательских мерзлотных станций охватывает всю область распространения мерзлоты на территории России.

Основоположник научного мерзлотоведения М. И. Сумгин подразделил область развития многолетней мерзлоты на территории России на три зоны.

1. Зона сплошной многолетней мерзлоты. Располагается целиком в пределах азиатской части страны, большая часть ее — за Полярным кругом. Южная граница проходит через Игарку, Туруханск и Вилюйск. Мощность многолетнемерз-лых толщ в этой зоне достигает 700 м и более.

2. Зона таликовой мерзлоты. Опоясывает зону сплошной мерзлоты и располагается как в азиатской части России, так и в северо-восточной части Европейской России, в том числе и на Новой Земле. В этой зоне на фоне мерзлоты выделяются острова талой почвы.

3. Зона островной мерзлоты. Охватывает горные районы Дальнего Востока и Восточной Сибири, северные район Западно-Сибирской низменности и Европейской части России. Здесь среди талой почвы выделяются острова многолетней мерзлоты.

Кроме выделенных зон, отмечаются также области с многолетней мерзлотой в высокогорных районах.

В зоне многолетнемерзлых пород по температурному режиму принято выделять три слоя: надмерзлотный, мерзлый

и подмерзлотный.

Надмерзлотный слой иначе называют сезонно-талым, или. деятельным слоем. В летний период этот слой оттаивает. Температура его меняется от положительной до отрицательной в зависимости от времени года. Мощность деятельного слоя зависит от климата, рельефа и других факторов и может колебаться от 0,5 до 2,5 м и более.

Мерзлый слой характеризуется постоянными отрицательными температурами и имеет мощность в несколько десятков и сотен метров, достигая максимального значения в зоне сплошной мерзлоты (до 1500 м). Такова мощность многолетне-мерзлых пород, обнаруженная в буровой скважине близ Полярного круга в верховьях Мархи, левого притока Вилюя.

Под мерзлотный слой залегает ниже мерзлого и всегда имеет положительные температуры вследствие притока теплоты из недр Земли.

Температурный режим многолетней мерзлоты зависит от многих причин: климата, рельефа, количества атмосферных осадков, хозяйственной деятельности людей и др. В связи с этим мощность деятельного и мерзлого слоев может меняться. Наибольшее значение для сельскохозяйственного использования представляет сезонно-талый слой, так как только при его наличии возможно земледелие в районах распространения многолетней мерзлоты.

43)Виды льда в горных породах в районах «вечной» мерзлоты .

44)Типы и характеристика подземных вод в районах «вечной» мерзлоты .

По условиям залегания и распространения в разрезе верхней части земной коры, а также по гидравлическим характеристикам подземные воды подразделяются на почвенные воды, верховодки, грунтовые и межпластовые.

Почвенные воды приурочены к почвенному слою, расположенному в зоне аэрации. Они не имеют водоупорного слоя, поэтому находятся в порах и капиллярах почвы как бы в «подвешенном» состоянии. В случае чрезмерного разрыхления и измельчения почвы часть капиллярной почвенной влаги переходит в физически связанную воду. Характерными свойствами почвенных вод являются их сезонный характер, резкие сезонные колебания температуры, наличие микроорганизмов и органических веществ, вследствие чего они имеют желтовато-бурый цвет и гнилостный запах.

Верховодка образуется в зонах аэрации в самых верхних слоях земной коры в результате инфильтрации атмосферных осадков и имеет ограниченное распространение. Характеризуется она крайне неустойчивым режимом, появляется, главным образом, в периоды дождей и усиленной инфильтрации и исчезает с наступлением засухи.

Залегает верховодка на линзах водонепроницаемых пород среди водопроницаемых Линзы могут быть сложены моренными суглинками среди песчаных водно-ледниковых отложений или глинами среди аллювиальных песчаных образований.

Грунтовые воды расположены ниже зоны аэрации на первом от поверхности водопроницаемом слое, подстилающимся первым от поверхности водоупорным слоем. Порода, насыщенная водой, называется водоносным горизонтом или слоем. Водоносный слой может быть сложен пористыми, трещиноватыми или закарстованными породами. Питаются грунтовые воды на протяжении всего водоносного горизонта за счет инфильтрации и конденсации атмосферных осадков. Поверхность грунтовых вод называется зеркалом, или уровнем грунтовых вод. Расстояние по вертикали от зеркала до водоупорного ложа определяет мощность водоносного горизонта. Уровень и количество грунтовых вод зависят от климатических условий и количества атмосферных осадков и постоянно колеблются. Поэтому в разрезе от поверхности Земли до водоупорного ложа выделяются три зоны: зона аэрации; зона периодического водонасыщения, располагающаяся между минимальным и максимальным уровнями подземных вод; зона постоянного водонасыщения между минимальным уровнем грунтовых вод и водоупорным ложем.

Грунтовые воды движутся, подчиняясь силе тяжести, в сторону понижений рельефа, где происходит их разгрузка в виде нисходящих источников.

Межпластовые воды — это воды, залегающие между двумя водонепроницаемыми пластами. По условиям залегания они могут быть безнапорные и напорные, Межпластовые безнапорные воды встречаются сравнительно редко на приподнятых междуречных массивах в условиях расчлененного рельефа выше базиса эрозии данной местности и выходят в виде нисходящих источников в береговых склонах оврагов, рек и других поверхностных водоемов.

Межпластовые напорные воды — это воды водоносных горизонтов, перекрытых и подстилаемых водоупорами. Они обладают гидростатическим напором, обусловленным разностью гипсометрических отметок уровней области питания, и области разгрузки (дренажа).

Область питания — место выхода водоносного пласта на поверхность, сквозь которое атмосферная влага проникает вглубь и полностью насыщает пласт. Она расположена на наивысших гипсометрических отметках. Двигаясь по пласту, вода достигает других участков выхода пласта на поверхность и на более низких абсолютных отметках самоизливается, образуя восходящие источники. Это область разгрузки (дренажа). Прямая линия, соединяющая области питания и разгрузки, называется линией пьезометрического уровня, определяющей высоту подъема напорных вод. Расстояние по вертикали от кровли водоносного горизонта до этого уровня называется напором. В зависимости от рельефа и высотного положения областей питания и разгрузки в центральной наиболее прогнутой части бассейна создаются условия, благоприятные для образования напора, т. е. самопроизвольного излияния воды под большим давлением. Эта область называется областью напора. Если пробурить скважину в области напора, гипсометрическая отметка устья которой расположена ниже пьезометрического уровня, вода будет фонтанировать, поднимаясь на высоту этого уровня. Такие напорные воды получили название артезианских.

В разрезе артезианских бассейнов выделяются три гидродинамические зоны с различным химическим составом подземных вод.

Первая — верхняя — зона характеризуется активным водообменом с поверхностью и интенсивным устойчивым стоком подземных вод, направленным в сторону речной сети.

Вторая — средняя — зона замедленного водообмена залегает примерно на глубинах ниже активного дренирования подземных вод речной сетью. Третья — нижняя — зона весьма замедленного водообмена залегает на глубине более 800—1000 м.

45)Криогенные геологические процессы .

В областях распространения многолетнемерзлых пород протекают криогенные процессы, в которых важную роль играют фазовые превращения лед - вода, физические свойства льда как твердого кристаллического вещества и гидродинамический режим подземных вод. Криогенные (мерзлотные) процессы - это физико-геологические экзогенные явления, связанные с промерзанием и протаиванием (как сезонным, так и многолетним) горных пород, содержащих различные формы и виды вод. Среди них можно выделить: образование полигональных повторно-жильных льдов; морозопучение и наледеобразование; морозную сортировку; криогенные склоновые процессы; термокарст. В результате криогенных процессов в областях развития ММП и в меньшей степени - в областях сезонного промерзания грунтов образуются своеобразные криогенные формы рельефа. В формировании большинства этих форм принимают участие не только криогенный процесс, но и другие экзогенные процессы - выветривание, эрозия, абразия и др.Направление, интенсивность и характер проявления криогенных процессов зависят от зональных (климатических) и региональных факторов: геологического строения и направленности экзогенного развития, т. е. соотношения процессов денудации и аккумуляции.

46)Геологические процессы пучения горных пород в мерзлой зоне литосферы.

47) Солифлюкция , условия ее проявления и создаваемые формы рельефа.

От латинского solum – земля, почва и fluctio – истечение, вязко - пластичное течение увлажненных тонкодисперсных грунтов на склонах, развивающееся в процессе их промерзания и протаивания. Скорости течения обычно измеряются неск. см в год; иногда при быстрых, катастрофич. сплывах, доходят до сотен м\ч. Причина развития . — снижение устойчивости грунтов на склонах при сильном увлажнении талыми дождевыми водами и уменьшении прочности в результате промерзания и протаивания. С. распространена обр. в области развития многолетнемёрзлых горных пород и локально — области сезонного промерзания. Нанес активна на склонах средней крутизной (8—15°) при наличии слоя дисперсных отложений мощностью не менее 1,0— 2.0 м. Медленная С. развивается преим. выше границы леса и создаёт на склонах специфич. формы микрорельефа потоки и террасы, имеющие в плане языкообразную (параболическую) форму, классич. развития С. — Полярный Приполярный, Урал, Чукотский п-ов, шпицберген, Аляска и ДР.

48) Склоновые геологические процессы . Образование осыпей , оползней и обвалов . Коллювиальные отложения .

Деятельность подземных и поверхностных вод и целый ряд других факторов вызывают разнообразные по масштабам и характеру смещения горных пород на крутых склонах берегов рек, озер и морей. По масштабам выделяются мелкие смешения, или оплывины, крупные смещения, или оползни, и внезапное обрушение огромных массивов горных пород, или обвалы, которые обычно происходят в горных районах. Наибольшее значение и широкое распространение имеют оползни. Образованию оползней способствует много причин.

1. Значительная крутизна береговых склонов.

2. Тектоническая трещиноватость — протяженные тектонические трещины способствуют отчленению громадных блоков породы создают условия для возникновения глыбовых оползней.

3. Эрозионное вскрытие кровли глинистых отложений вызывает резкое размягчение глин и их сдвиг, что в свою очередь приводит к соскальзыванию блоков жестких пород и образованию оползней.

4. Размягчение и пластические течения глинистых грунтов могут усиливаться в результате выпадения большого количества атмосферных осадков и действия подземных вод.

Влияние подземных вод определяется двумя факторами: суффозией и гидродинамическим давлением. В процессе суффозии из водоносного слоя выносятся частицы и растворимые вещества, что приводит к разрыхлению слоя, а его неустойчивость, в свою очередь, усиливается гидродинамическим давлением, создаваемым подомными водами.

Оползневые процессы широко развиты на эрозионно-денудационной равнине Средне-Сибирского плоскогорья Иркутского амфитеатра. Здесь по характеру смещения выделены и описаны три основные группы оползней. К первой группе относятся деформированные склоны, образованные = результате медленного пластического течения (ползучести) глинистых пород. Эти оползни возникают, как правило, в начальной стадии развития оползневого склона, когда эрозией в русле реки или подошвы склона вскрываются глинистые породы. Во вторую групп отнесены такие оползни склона, на которых пластические деформации сменяются сдвигами и скольжением жестких блоков, сколотых с коренного массива по системам тектонических трещин. В третью группу входят оползни сложного строения, представляющие серию блоков, сползающих вниз с запрокидыванием слоев смещенных горных пород в сторону долины. Протяженность оползня вдоль склона составляет около 1,5 км, в глубину склона он распространяется на 100—150 м. Кровля глинистых отложений кембрия, по которым происходит скольжение блоков, приподнята над современным уровнем реки на высоту 8—10 м. Подземные воды приурочены к низам усть-кутской свиты ордовика, а водоупором для них служит кровля глинистых пород верхнего кембрия. Блоки известняков и песчаников отделяются от коренного массива по двум тектоническим трещинам. Смещение пород на поверхности проявляется в виде узких рвов с отвесными стенами глубиной 1—5 м, шириной 2—5 м, следующих тремя-четырьмя параллельными рядами вдоль склонов на расстоянии 10—30 м один от другого. Как правило, основное большинство смещенных блоков наклонено в сторону долины. По-видимому, в настоящее время оползневой процесс приостановлен, так как у подножия оползневого склона образовалась шестиметровая терраса, служащая естественной подпорной стеной. Эта подпорная стена — терраса — не позволяет смещенным блокам запрокидываться в сторону склона, как происходит при развитии оползня у дер. Лыхино.

49)С троение , типы и условия формирования оползней.

По масштабам выделяются мелкие смещения, или оплывины, крупные смещения, или оползни, и внезапное обрушение огромных массивов горных пород, или обвалы, которые обычно происходят в горных районах. Наибольшее значение и широкое распространение имеют оползни. Образованию оползней способствует много причин:

1. Значительная крутизна береговых склонов.

2. Тектоническая трещиноватость — протяженные тектонические трещины способствуют отчленению громадных блоков породы и создают условия для возникновения глыбовых оползней.

3) Эрозионное в скрытие, кровли глинистых отложений вызывает резкое размягчение глин и их сдвиг, что в свою очредь приводит к соскальзыванию блоков жестких пород и образованию оползней.

4) Размягчение и пластические течения глинистых грунтов могут усиливаться в результате выпадения большого количества атмосферных осадков и действия подземных вод.

Оползневые процессы широко развиты на эрозионно-денудационной равнине Среднесибирского плоскогорья Иркутского амфитеатра. Здёсь гидрогеологом Ю.Б. Тржицинским по характеру смещения выделёнья и описаны три основные группы оползней. К первой группе относятся деформированные склоны, образованные в результате медленного пластического течения (ползучести) глинистых пород. Эти оползни возникают, как правило, в начальной стадии развития оползневого склона, когда эрозией в русле реки или у подошвы склона вскрываются глинистые породы. Во вторую групп отнесены такие оползни склона, на которых пластические деформации сменяются сдвигами и скольжением жестких блоков, сколотых с коренного массива по системам тектонических трещин. В третью группу входят оползни сложного, строения, представляющие серию блоков, уползающих вниз с запрокидыванием слоев смещенных горных пород в сторону долины

50) Происхождение озерных впадин . Движение воды в озерах . Лимноабразия . Обломочные , органогенные и хемогенные отложения озер .

Озера и их происхождение. Озера — это впадины на поверхности суши, заполненные водой. В отличие от внутренних морей они не сообщаются с океаном. Озера размещаются на равнинах, в области предгорий, в горных районах. Наиболее высокогорное в мире озеро Хорпатсо расположено в горах Тибета на высоте 5400 м. Самую низкую отметку имеет Мертвое озеро, уровень которого ниже уровня Мирового океана на 392 м. Площадь озер от десятков квадратных километров до сотен тысяч квадратных километров. Глубина озер варьирует в широких пределах. Тагк, глубина соленого озера Эльтон всего 80 см, а самого глубокого озера мира Байкала—1741 мЛ(табл. 11).

Общая площадь, занимаемая озерами, составляет около 1,8% площади суши, или 2,7 млн. км2. Самые крупные озера мира, сходные по солевому составу и режиму с внутренними морями, называют морями (Каспийское, Аральское, Мертвое). В последние годы значительное распространение получили искусственные озера: пруды, водохранилища. На территории СССР насчитывается 2850 озер, водохранилищ и крупных прудов.

Озера имеют большое народнохозяйственное значение. Они являются источниками пресной воды и водоемами для разведения рыбы. С геологической точки зрения это области накопления минерального сырья: нефти, угля, строительных песков, керамических глин, солей и других полезных ископаемых. Наука, занимающаяся изучением озер, называется лимнологией (греч. Limne — озеро).

По происхождению котловин выделяют следующие типы озер: тектонические, вулканические, ледниковые, пойменные (старич-ные), дельтовые, прибрежно-морские, карстовые, обвальные (плотинные) и эоловые.

Тектонические озера заполняют глубокие провалы в земной коре (грабены) или понижения, образовавшиеся в процессе медленных опусканий земной поверхности. Тектоническое происхождение имеют крупнейшие озера мира: Байкал, Телецкое, Танганьика. Ладожское и Онежское озера — остатки древнего пролива, соединявшего Белое и Балтийское моря. Своим рождением они обязаны поднятиям земной коры и последующей деятельности ледников.

Таблица 11. Площади и глубины крупнейших озер мира

| Наибольшая глуби- | |||

| Озеро | Площадь, тыс. км2 | на, м | Абсолютная высота, « |

| Каспийское (море) | 394 | 980 | —28 |

| Верхнее | 82 | 308 | 183 |

| Аральское (море) | 66 | 68 | 53 |

| Танганьика | 33 | 1435 | 773 |

| Байкал | 31 | 1741 | 453 |

| Ладожское | 18 | 225 | 4 |

| Балхаш | 19 | 26 | 340 |

| Онежское | 10 | ПО | 33 |

| Иссык-Куль | 6 | 702 | 1609 |

Вулканические озера встречаются в областях распространения вулканов. Они приурочены к кратерам потухших вулканов и понижениям на поверхности лавовых потоков. Вулканические озера известны в СССР на Камчатке, Курильских островах, в Японии, Америке (Анды) и других районах земного шара.

Ледниковые озера образуются на месте ванн выпахивания, в понижениях, возникающих при подпруживании мореной водных потоков. Ледниковые озера широко распространены на равнинах, предгорьях, реже в горных районах. Особенно много ледниковых озер в областях плейстоценового оледенения: в Финляндии, на Кольском полуострове, в Карелии, Белоруссии, Западной Сибири и других районах.

Пойменные, или старичные, -озера возникают на месте отмерших русел рек. Форма их в плане линейно-вытянутая или петлеобразная. Многочисленны старичные озера в поймах Волги, Днепра, Дона и других рек.

Прибрежно-морские озера формируются в прибрежно-морской зоне на месте отделенных от открытого моря заливов, бухт, лиманов (затопленных морем устьев рек). К ним относятся озера Са-сык и Саки у Евпатории (Крым), частично дюнные озера, приуроченные к междюнным впадинам. Дюнные озера встречаются на берегах Балтийского, Северного и Средиземного морей.

Карстовые озера развиты в районах распространения карста. Образуются на месте карстовых провалов, воронок, термокарста, еуффозионных просадок. К карстовым относятся озера Мичеган, Онтарио, Эльтон, Баскунчак, Индер. В карстовых пещерах образуются подземные озера. В Кунгурской пещере на Урале 36 озер.

Обвальные, или плотинные, озера встречаются в горных районах и предгориях. Возникают они при обвалах, вызываемых землетрясениями, или обрушениях выветрелых пород. Значительные массы обломков, загромождая долины горных рек, создают запруды, выше которых скапливается вода. В 1911 г. на Памире в долине реки Мургаб обвалившаяся масса пород похоронила под собой селение Усой вместе с жителями и образовала в долине реки Мургаб плотину протяженностью 5 км и высотой 600 м. Выше плотины скопились воды, образовавшие Сарезское озеро длиной 70 км, шириной 400 м и'глубиной 505 м. К этому же типу относятся и другие озера Памира, некоторые озера Тянь-Шаня, красивейшее на Кавказе голубое озеро Рица.

Эоловые озера возникают на месте дефляционных понижений— котловин выдувания.

Искусственные озера — водохранилища и пруды — по размерам не только не уступают, но в ряде случаев и превосходят многие естественные озера.

Отложения озер. Существенную роль в отложениях озер играют продукты разрушения берегов, обломочный материал, химические осадки, представленные различными солями, соединениями железа, марганца, иногда алюминия. Животные и растения, обитающие в озерах, также служат источником образования отложений. Среди них фораминиферы, моллюски, диатомеи. Многие органические остатки при разложении превращаются в черную илоподобную массу. Соотношение между перечисленными типами осадков в разных озерах неодинаково. Объясняется это тем, что каждое из озер характеризуется специфическими чертами осадко-накопления, обусловленными географическим положением, климатом и другими факторами. Так, во многих озерах вулканического происхождения преобладают химические осадки. Озера, принимающие горные реки, интенсивно заполняются обломочным материалом (Балхаш, Алаколь, Иссык-Куль и др.). Климатические условия влияют на солевой состав отложений. В бессточных озерах аридного климата отлагаются преимущественно галит, гипс, кальций, в озерах гумидного климата — осадки железа, марганца, алюминия. В связи с резкими различиями в составе аридных и гумид-ных отложений озер их подразделяют на осадки пресных и осадки соленых озер.

Осадки пресных озер. Отложения пресных озер разнообразны. Большие водоемы, принимающие воды рек, постепенно заполняются обломочными осадками. В таких озерах химические и органические осадки имеют второстепенное значение. В распределении обломочного материала в озерах наблюдается определенная закономерность. В прибрежной зоне сосредотачиваются грубые обломки: галька, иногда валуны, гравий, песок. С глубиной они сменяются алевритовыми и глинистыми илами. Такая картина характерна для прибрежной зоны Каспийского и Аральского морей, Ладожского озера. Граница между грубообломочными осадками вп илами в Каспийском море прослеживается на глубине 15—20 м, в Аральском — 5—-10, Балхаше — 3 м. Там, где одновременно с обломочным материалом осаждаются остатки фораминифер и известковых водорослей, накапливаются смешанные глинисто-известковые или мергелистые илы.

Осадки соленых озер. Основными причинами высокой концентрации солей в озерах являются: приток в озера минеральных растворов, сухой климат, отсутствие постоянного притока пресных вод. Концентрация солей в озерах может достигать больших значений, особенно при интенсивном испарении воды. Насыщенная солями вода соленых озер называется рапой. При малейшем на рушении равновесия из рапы начинается садка солей. Этот процесс, называемый новосадкой, наблюдается в озерах обычно в летний период. В озере Баскунчак рапа образуется только зимой и весной. Мощность слоя рассола в озере несколько сантиметров, и только в отдельных местах она достигает 0,6 м. В конце весны начинается интенсивное испарение воды и осаждение поваренной соли. С июня по ноябрь озеро высыхает, рапа сохраняется лишь в отдельных понижениях дна.

Воду самосадочного озера, насыщенную солями, называют р а с -со лом или рапой. Состав рапы и ее концентрация зависят от сезонных климатических условий и от состава солей, вносимых в озеро. Во время сильного притока в озеро пресных вод рапа разбавляется и не только не отлагает солей, но и частично растворяет ранее отложенные. Наоборот, во время сильного испарения она насыщается солями. На выпадение солей влияет температура. Зимой выпадают одни соли, летом — другие.

Соленость воды в современных озерах самая различная: небольшая в проточных озерах и довольно значительная в бессточных. Например, соленость Аральского моря равна 1,08% , Каспийского моря до 1,4%, Урмии 21,05%, Мертвого моря 23,75%, Индерского озера 26,15%, Саки 27,10% , Эльтона и Баскунчака 28—42% , Красного лимана (у Перекопа) 37,2%.

Геологическая деятельность озер близка к деятельности морей и обычно уступает ей лишь по масштабам проявления. Для бере-ВВ озер характерна озерная абразия, которая в случае крупных тер (например, Каспийского моря) вполне соизмерима с морской. (Мерные течения транспортируют приносимые в озеро обломки пород; на дне озер происходит накопление обломочных, органогенных и хемогенных пород. Однако отличительной особенностью «мерных осадков является тонкая слоистость, обусловленная томными колебаниями температуры, которые определяют смену условий осадконакопления.

51) Происхождение и типы болот , болотные отложения . Практическое использование озерных и болотных отложений .

Избыточно увлажненные участки земной поверхности с развитой на ней специфической растительностью, на которых происходит процесс торфообразования, называются болотами.

Болота развиваются в области с влажным гумидным климатом и высоким стоянием грунтовых вод. На условия заболачивания местности оказывают влияние климат, рельеф, близость к поверхности водоупорных отложений, препятствующих инфильтрации поверхностных и дренажу грунтовых вод, тип и гидродинамический характер подземных вод, новейшие тектонические движения. Основное условие для заболачивания — избыточное увлажнение и равнинность территории при слабой ее расчлененности. Заболачивание может протекать очень интенсивно, а сами болота могут занимать огромные площади. Болота часто образуются на месте зарастающих озер, на лесных и луговых сильно увлажненных участках, в поймах и дельтах крупных рек и на приморских низменностях.

Болота, возникающие при зарастании мелководных озер, представляют собой стадию старения и умирания озера. Зарастание озера происходит от берегов к центру, при этом образуются торфяники. Осенью, отмирающая растительность накапливается на дне, образуя растительный ил, что способствует отмиранию озера. Постепенно мелководные участки зарастают мелководной растительностью, и прибрежные растения продвигаются к центру водоема. Процесс заканчивается смыканием зон зарастания, т. е, образованием болота.

В глубоких озерах с застойным режимом зарастание происходит по вертикали. На поверхности воды из разнообразной плавающей растительности образуется плавающий ковер, называемый сплавиной или зыбуном. Мощность сплавины постепенно увеличивается, превращая ее в плавающий торфяник, а на дне накапливается слой отмерших растительных остатков. Постепенно накапливающиеся осадки и сплавина смыкаются, и возникает болото.

Образуются болота и на пониженных участках лесов и лугов с постоянным переувлажнением почвы. В результате вымывания питательных веществ из почвы и их недостатка древесная растительность отмирает, сменяясь менее требовательной к минеральным солям — мхами. Моховая дернина, покрывая гниющие растения, перекрывает доступ кислороду, образуется торф и низинный участок превращается в болото.

Часто болота возникают в поймах и дельтах крупных рек — их называют плавнями

В тропиках на морских побережьях с илистыми грунтами образуется своеобразный тип болот — мангровые леса или заросли.

Мангровые леса стоят на высоких ходульных корнях, между которыми накапливаются растительные остатки, превращающиеся в черный ил, обогащенный сероводородом

По местоположению, режиму питания и характеру растительности выделяют верховые, низинные и переходные болота.

Верховые болота образуются на водоразделах и их склонах, на поверхностях речных террас в условиях бедности минерального состава питающих их атмосферных вод

Низинные болота располагаются в пониженных участках рельефа и на месте озер в процессе их заболачивания. Питаются они в основном подземными водами, богатыми минеральными солями. Переходные болота питаются за счет атмосферных и подземных вод с обедненным минеральным составом. Растительность на этих болотах мезотрофная, не требующая обилия питательных веществ, но встречается и другая. Эти болота занимают промежуточное положение между верховыми и низинными.

Наиболее важным результатом геологической деятельности болот является образование торфа. Торф — горная порода органогенного происхождения, возникающая из скопления разлагающихся растительных остатков с примесью минеральных веществ, при недостатке кислорода в процессе биохимической гумификации. Образующийся при этом гумус определяет цвет торфа — коричневый, серый, черный и степень его разложения, а количество минеральных примесей — его зольность.

К болотным отложениям относятся болотные железные руды, главной составной частью которых являются гидроксиды — гетит и гидрогетит. Залегают болотные руды в виде пятен и линз,

иногда образуя прослои значительной мощности. Сейчас болотные руды практически не используются.

52)Пассивные и активные континентальные окраины и их рельеф .

Континентальные окраины подразделяются на два главных типа. Один из них — это окраины атлантического типа, или пассивные окраины, второй — окраины тихоокеанского типа, или активные.

Окраины первого типа — это непрерывно, с момента образования, погружающиеся края континентов, на которых накопилась мощная толща осадочных отложений, в основном за счет материала, сносимого с суши. Вулканизм и сейсмичность отсутствуют. Окраины атлантического типа (пассивные) образовались в результате раскола древнего материка, расхождения в стороны его половин и погружения отдельных краевых блоков континента ввиду охлаждения океанской коры, а накапливающиеся толщи осадков своим весом способствуют еще большему погружению.

Окраины второго типа характеризуются наличием расчлененного рельефа, присутствием глубоководных желобов, островных дуг с активным вулканизмом и высокой сейсмичностью, иногда окраинных морей, высокой тектонической активностью и присутствием наклоненной от глубоководного желоба под континент зоны гипоцентров (очагов) землетрясений до глубины 700 км.

Из вышеизложенного четко видна разница между двумя типами континентальных окраин. Одна действительно лишь пассивно опускается, вторая испытывает активные тектонические движения и вулканизм. Окраины тихоокеанского типа (активные) распространены преимущественно по периферии Тихого океана, в восточной части Индийского океана и характеризуют, прежде всего, сильно расчлененным рельефом.

53)Рельеф дна океанов.

21 декабря 1872 г. в 10 ч. утра начались промеры глубины океана с океанографического экспедиционного судна «Челленджер», плавание которого продолжалось четыре года. Измерения велись канатом с грузом, и когда ряд промеров соединили линией, то получили рельеф океанского дна. Всего было сделано 500 промеров. В конце 30-х гг. прошлого века, во время знаменитого дрейфа папанинцев на льдине в районе Северного полюса, измерения глубины Ледовитого океана проводили с помощью лебедки и троса с грузом.

Ситуация резко изменилась с изобретением эхолота (рис. 14.17). В 1925-1927 гг. с его помощью был открыт в Южной Атлантике Срединно-Атлантический хребет немецкой экспедицией на «Метеоре». Сотни тысяч промеров, профилей и т. д., сделанных со времени начала применения эхолота, позволили в 1963 г. Б. Хизену и М. Тарп составить подробную карту рельефа Мирового океана.

Распределение площадей по высотным уровням земного шара дает гипсографическая кривая, из которой следует, что средняя высота суши всего 840 м, тогда как средняя глубина океана 3800 м. Из этой же кривой следует, что почти 21 % поверхности Земли занят сушей с высотами меньше 1000 м, а в океанах 53,5 % площади — это глубины от 3 тыс. до 6 тыс. м. Средний уровень рельефа континентов находится на 4600 м выше среднего уровня рельефа дна океанов, что отражает особенности строения континентальной коры (рис. 14.18).

К основным формам рельефа океанского дна относятся: 1) срединно-океанские хребты, 2) континентальные окраины и 3) глубоководные, или абиссальные, котловины.

Срединно-океанские хребты (СОХ) имеют общую протяженность до 60 тыс. км, прослеживаются во всех океанах и обладают средней глубиной около 2,5 км. Как правило, они располагаются в середине океанов, за исключением тихого, где хребет смещен к его восточной окраине. Хребты представляют собой хорошо выраженное пологое сводовое поднятие, возвышающееся над дном глубоководных котловин в среднем на 2 км, имеющее ширину до 1000 км. Обе стороны хребта симметричны и обладают умеренно расчлененным рельефом. Осадочный покров появляется только на флангах хребта, и его мощность постепенно увеличивается в стороны от гребня. По простиранию рельеф хребтов может изменяться, Восточно-Тихоокеанский хребет отличается от всех остальных своей шириной — до 4 тыс. км — и высотой 2-4 км над дном абиссальных котловин, а кроме того, вдоль его оси отсутствует ярко выраженная у других хребтов щель, так называемая рифтовая долина. Еще одной замечательной особенностью срединно-океанических хребтов является огромное количество параллельных разломов, пересекающих хребет перпендикулярно его оси и смещающих осевую рифтовую долину. Такие разломы называются трансформными и нередко представляют собой глубокие ущелья с уступами, крутыми склонами, пересекающими не только сами хребты, но и дно прилегающих глубоководных котловин. Осевые зоны срединно-океанических хребтов обладают повышенной сейсмичностью, неглубоким расположением очагов землетрясений, а в трансформных разломах сейсмически активным оказывается отрезок между двумя смещенными участками рифтовой долины хребта.

Глубоководные котловины расположены между континентальными окраинами и срединно-океаническими хребтами и подразделяются на три типа: 1) плоские и слабохолмистые равнины; 2) подводные возвышенности; 3) подводные одиночные горы и группы гор.

1. Плоские абиссальные равнины в глубоководных котловинах встречаются во многих океанах, они обладают очень ровным дном, шириной до 2 тыс. км, иногда со слабым уклоном, не превышающим 1 м, на сформированной за счет выноса материала с суши.

2. Котловины с подводными возвышенностями или холмами широко распространены в Тихом океане, где занимают до 85 % его площади, хотя встречаются и в других океанах

3. Подводные горы представлены, как правило, вулканами и располагаются либо поодиночке, либо группами, обладают типичной для вулканов конусовидной формой. Основания вулканов погребены под осадочными толщами. Если вулканов много, они могут сливаться в протяженные хребты.

54)Типы морей . Соленость , химический состав , газовый режим и температура морской воды . Критическая глубина карбонатонакопления .

В морях выделяют три области (рис. 66): нерповую (глубины 0—200 м), б а т и а л ь н у ю (глубины 200—2000 .ад) и а б и с-с а л ь н у ю (глубины свыше 2000 м).

Геологические явления, происходящие в указанных областях моря и соответствующих участках морского дна, различны. Например, в неритовой области моря сказываются волнения, происходящие на поверхности воды. На глубине свыше 200 м они почти не проявляются, и дневной свет, как правило, сюда не проникает. Для этой области характерно довольно значительное давление, которое обусловливает характер населяющего эти глубины животного мира.

Движение воды в море (течения, вертикальная циркуляция, волнения и др.), а также населяющий его органический мир в значительной мере зависят от таких факторов, как температура,

давление, соленость воды и др. Рассмотрим каждый из этих факторов.

Температура воды с глубиной изменяется. В верхних слоях воды температура зависит от места и времени года. С некоторой глубины эта зависимость исчезает.

Средняя годовая температура воды у поверхности океана равна 17,4° С; средняя температура нижних слоев атмосферы вокруг всего Земного шара составляет 14,4° С, т. е. в среднем за год поверхность воды океана на 3° С теплее воздуха.

Отсюда совершенно очевидно, какой запас тепла для нагревания атмосферы зимой представляет Мировой океан (все водное пространство Земли) и какое большое значение имеет преобладание водной площади над сушей.

Отсюда совершенно очевидно, какой запас тепла для нагревания атмосферы зимой представляет Мировой океан (все водное пространство Земли) и какое большое значение имеет преобладание водной площади над сушей.

Рис. моря

66. Области и морского дна.

Области: / — не-ритовэя; II — батальная; /// —

абиссальная. АВ — материковая отмель; ВС — континентальный склон; СД — океаническое ложе; ДЕ - глубоководные впадины.

Температура воды морей и океанов, как правило, с глубиной понижается; скорость понижения температуры с глубиной уменьшается. На дне океанов она держится около +3° С с колебаниями от —2 до +4° С."^

Давление в пределах моря также зависит от глубины. Через каждые 10 м глубины давление повышается приблизительно на 1 ат.

[Соленость (средняя) морской воды равна 3,5% . Это значит, что в 1 л воды растворено 35 г различных солей, т. е. отношение веса всех солей, растворенных в воде, к весу воды равно 0,035.

Соленость воды составляет (в %): в Красном море — 4,3; в Средиземном — 3,7—3,9; в Черном — на поверхности 1,7—1,8, на дне 2,26; в Азовском — 1,1—1,4; в Балтийском — 2—3; в Финском заливе меньше — 0,2; в Каспийском море — 0,5—1,4.

Так как вода в морях и океанах постепенно перемешивается, относительные количества солей, растворенных в ней, сохраняются почти постоянными. Больше всего в морской воде растворено хлоридов, меньше сульфатов и еще меньше карбонатов (табл. 11)/]

Кроме того, в морской воде обнаружены йод, фтор, фосфор, рубидий, цезий, золото и многие другие элементы. В морских организмах находят такие элементы, как медь, свинец, никель, кобальт, барий и др.

Химический состав солей, растворенных в водах Мирового океана и в реках, резко различается как в качественном, так и в количественном отношении (табл. 12).

Таблица 11

Средний состав солей, растворенных в морской воде

| Соли | Содержание, % | Всего, % | |

| Хлориды: ХаС1 М§С12 | 77,8 10,9 | 88,7 | |

| Сульфаты: Мя804 Са804 К2804 | 4,7 3,6 2,5 | 10,8 | |

| Карбонаты СаСОз | 0,3 | 0,3 | |

| М§Вг2 и др. | 0.2 | 0,2 | |

| Всего | 100 | 100 |

Таблица 12

Средний состав солей в водах Мирового океана и рек

| Солевой состав, % | ||

| Соли | воды Мирового океана | воды рек |

| Хлориды | 88,7

10,8

0,3

0,2 | 6,9 |

| Сульфаты | 13,2 | |

| Карбонаты | 79,9 | |

| Прочие | ||

| Всего | 100 | 100 |

Естественно, что вода в местах впадения в море рек имеет пониженную соленость.Весьма важное значение для организмов, живущих в море, имеют газы, растворенные в морской воде, особенно кислород, присутствие которого обусловливает жизнь на больших глубинах и уравновешивание восстановительных реакций, господствующих на дне моря. (Отношение кислорода к азоту в воздухе, растворенном в воде, равно 1:2, а в атмосферном воздухе 1:4).

В воздухе, растворенном в морской воде, относительно много углекислоты: в 18—27 раз больше, чем в атмосферном воздухе. В присутствии углекислоты карбонаты осадков преобразуются в более растворимые в воде соединения — бикарбонаты.

В Черном море нормальное содержание кислорода прослеживается лишь до глубины 40—50 м. Ниже количество его быстро уменьшается и на глубине 100 м, по М. С. Швецову, составляет не более 15% нормального его количества.

Начиная с глубины 150—200 м, вода содержит лишь следы кислорода. Несколько выше этой границы появляется сероводород, количество которого быстро возрастает книзу. На глубине 500 м содержание его достигает около 4 см3/л воды.

В лишенной кислорода среде широко развиваются бактерии, в том числе денитрифицирующие, разлагающие азотнокислые соединения, и десульфирующие, разлагающие (восстанавливающие) сульфаты.

55) Морские течения , приливы и отливы , волновые движения , цунами . Органический мир морей и океанов .

По условиям обитания и образу жизни все представители органического мира делятся натри основные группы: планктон, нектон и бентос.

Планктонные организмы— микроскопические морские организмы, удерживающиеся в воде во взвешенном состоянии и перемещающиеся только под действием течения. Среди них выделяют зоопланктон и фитопланктон. К зоопланктону относятся простейшие организмы — фораминиферы, имеющие карбонатную раковину и образующие основную массу органических илов, и радиолярии с кремниевым скелетом, участвующие в формировании различных кремнистых пород — радиоляритов, опок, диатомитов, яшм. Из представителей фитопланктона в современных океанах и морях наиболее распространены диатомовые водоросли, заключенные в кремнистый панцирь, и кокколитофориды — микроскопические одноклеточные водоросли с карбонатным скелетом.

Бентосные организмы расселяются на морском дне и подразделяются на подвижные и неподвижные (прикрепленные ко дну). Бентос подвижный — всевозможные моллюски, ползающие по дну или зарывающиеся в ил (морские ежи, морские звезды и др.). Бентос неподвижный — кораллы, известковые водоросли, мшанки, губки, морские лилии. Наиболее благоприятная обстановка для обитания бентоса существует в области шельфа — на глубине 200 м с доступом кислорода, солнечного света и тепла.

Нектонные организмы имеют органы для самостоятельного передвижения. К ним относятся рыбы, морские млекопитающие, головоногие моллюски и др.

Сообщество представителей органического мира, объединенные единством условий обитания, образуют биоценоз. Массовое посмертное захоронение организмов называют танатоценоз.

Места обитания различных представителей органического мира, их видовое разнообразие и численность в большой мере определяются динамикой среды обитания, ее соленостью и температурой.

В результате подводного землетрясения в открытом океане возникает зона локального возмущения уровня водной поверхности, как правило, над эпицентральной областью. Это возмущение обусловлено быстрым поднятием или опусканием морского дна, которое приводит к возникновению на поверхности океана длинных гравитационных волн, называемых волнами цунами. Длина волн цунами определяется площадью эпицентральной области и может достигать сотни километров и даже больше. Если где-то в океане происходит мгновенное поднятие дна, то на поверхности воды возникает водяная «шляпка гриба» высотой 5-8 м. Затем она распадается с образованием круговых волн, разбегающихся в разные стороны. Иногда в этой водяной «шляпе» наблюдаются всплески, небольшие фонтаны, брызги, появляются навигационные пузырьки. Если какое-нибудь судно попадает в такую зону, то оно подвергается мощным ударам, вибрации и звуковому воздействию, причиной которых являются сейсмоакустические волны сжатия с амплитудой до 15 МПа. Когда волна цунами высотой 5-6 м подходит к отмелому берегу, ее высота начинает возрастать до нескольких десятков метров в силу различных причин. Явление увеличения высоты волны на пологом берегу хороню известно, особенно любителям поплавать на доске перед гребнем волны. Выросшая волна цунами всей мощью обрушивается на пологий берег, сметая все на своем пути, и проникает вглубь побережий иногда на десятки километров.

56)Морская абразия , поперечное и продольное перемещение обломочного материала , образование прибрежных аккумулятивных форм .

Геологическая деятельность моря в основном сводится к разрушению горных пород берегов и дна (абразия), переносу (транспортировке) получающегося от абразии обломочного материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные породы морского происхождения. Особенно значителен последний | вид деятельности моря. Процессы абразии и переноса находятся в прямой зависимости от особенностей движения воды, интенсивности и направления дующих ветров, течений, волнений и т.д. Движение воды обусловлено разницами температуры, давления, солености воды на различных глубинах и на разных участках водной поверхности моря.

Движение воды в морях (приливы, отливы и т. д.) в известной степени зависит от планетарного движения Земли (движение вокруг земной оси). В образовании осадков существенную роль играет органический мир, населяющий морскую воду. Характер его также зависит от таких факторов, как температура воды, давление в ней, ее соленость и т. д. Разрушительная работа морей и океанов (абразия) особенно значительна у крутых, обрывистых берегов, где глубина моря сравнительно большая. Во время больших бурь морские волны вместе с течением перекатывают глыбы пород весом до 30—40 т на расстояние до 10—12 м. Во время бурь волны оказывают на поверхность берега давление, достигающее 10—30 т/м2. По отвесным береговым скалам они поднимаются иногда на высоту до 20 м и затем низвергаются обратно в море.

Естественно, что горные породы морских берегов разрушаются от морских волн не с одинаковой скоростью. На эту скорость влияют крепость пород, их структура, текстура и характер залегания (тектоника береговых участков земной коры). Характерно, что максимальная скорость разрушения берега наблюдается в том случае, когда осадочные горные породы падают в сторону материка, и минимальная, когда они падают в сторону моря. При горизонтальном залегании пород скорость будет средней. Породы трещиноватые, слабо сцементированные, разрушаются быстрее, чем массивные, сцементированные.

Груды глыб и обломков пород, возникающие у береговых склонов, на некоторое время защищают береговые скалы и утесы от дальнейшего разрушения. Набегающие волны разбиваются о них и в значительной степени растрачивают свою кинетическую энергию. Глыбы и обломки в конце концов разрушаются, и морские волны с полной силой вновь начинают разрушать крутые, обрывистые берега.

В результате ударов морских волн о берег образуется в о л н о-прибойная терраса.

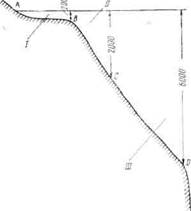

На рис. 67 показан вертикальный профиль через крутой берег сравнительно глубокого моря. МЫ — уровень моря при приливе; КЬ — уровень его при отливе. Во время бурь и штормов морские волны, ударяясь о берег, разрушают его. Вдоль берега образуется выемка, называемая волноприбойной нишей, которая постепенно растет внутрь материка. Породы, нависающие над выемкой, вследствие процессов выветривания, собственного веса, работы подземных вод и других причин постепенно обрушиваются и превращаются в глыбы и обломки, которые в свою очередь подхватываются волнами и течением и продолжают дальнейшее разрушение берега. Линия АВМК — первоначальный склон берега; линия АСDF — новый склон берега; FЕR —- волн опр ибо йная терраса. Эта терраса бывает сложена коренными породами, часто на ней залегает обломочный материал, получающийся от разрушения берега, в виде глыб, гравия, гальки, щебня, песка и ила.

Волноприбойная терраса постепенно увеличивается в сторону берега, достигая иногда ширины 2 км. Глубина ее соответственно изменяется от нуля в точке Р до 20 м в точке В. Скорость роста волноприбойной террасы по мере ее расширения вследствие трения воды о дно уменьшается. В дальнейшем почти и вся кинетическая энергия прибоя начинает расходоваться на отложение осадков.

Если участок земной коры, где формируется волноприбойная терраса, испытывает эпейрогеническое опускание, последняя постепенно переходит в шельф (материковую отмель). Глубина шельфа достигает 200 м и более; ширина бывает самой различной и местами по берегам северных полярных морей достигает 400—600 км. Моря, покрывающие шельф, называются эпикот и н е н т а л ь н ы м и.

Рассмотрим конфигурацию морских берегов. Различают берега атлантического и тихоокеанского типов. Первые сильно изрезаны и характерны для Атлантического океана, вторые, неизрезанные, образующие в плане более или менее плавные линии, характерны главным образом для Тихого океана. Берега того и другого типа могут быть у одного и того же моря.

Берега атлантического типа возникают там, где они сложены породами различного петрографического состава, неодинаковой крепости, различной способности к сопротивлению процессам выветривания и разрушительной работе морского прибоя. В противном случае образуются берега тихоокеанского типа.

На характер берегов оказывает большое влияние их тектоника. В том случае, когда оси антиклинальных и синклинальных складок ориентированы примерно параллельно общему направлению морских берегов, возникают берега тихоокеанского типа. Если же оси указанных структур ориентированы примерно перпендикулярно общему простиранию берегов, возникают берега атлантического типа.

57) Т ипы морских осадков .

К шельфу относится не только материковая отмель, но и та часть суши, которая заливается водой во время приливов и отливов. Эта сравнительно узкая часть береговой полосы называется л и т оральной областью (литоралью). Ширина ее достигает иногда 1—1,5 км.

В литоральной области возникают так называемые береговые вал ы из гальки, песка, битой ракуши, напоминающие дюны. Часто возле них наносится древесный материал (стволы, корни деревьев). Валы возникают на расстоянии наибольшего набегания волн на низкие берега. Их высота 1—5 м, ширина до 10—12 м.

Между берегом моря и береговым валом располагается различной ширины полоса, называемая пляжем, покрытая песком и илом, получающимся в результате перекатывания, перемывания, перетирания обломочного материала морскими волнами.

На поверхности песчано-илистых отложений нередко наблюдаются мелкие параллельные углубления, отражающие волнение воды, называемые рябью ( ripple marks ). Такая рябь хорошо известна и в ископаемых осадках древних литоральных областей. В этих осадках можно видеть иногда следы животных, птиц, ходы червей, трещины усыхания (на глинистых осадках) и т. д.