№32) Подземные воды нефтяных месторождений .

На нефтяных и газовых месторождениях нефть и газ залегают совместно с подземными водами. При этом происходит естественная сепарация по плотности: самое высокое положение занимает газ, ниже залегает нефтенасыщенная часть пласта, а еще ниже — водонасыщенная часть. Эти участки пласта условно отделяются

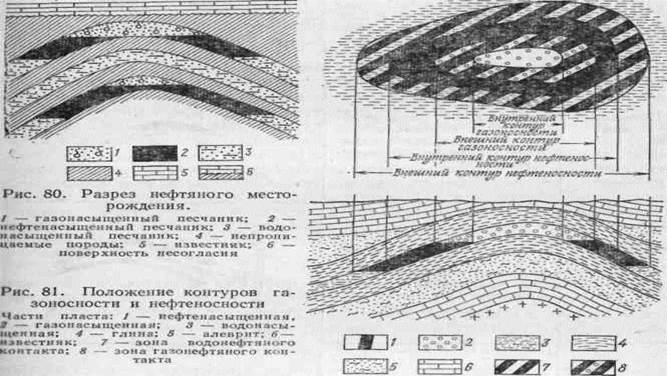

друг от друга поверхностями газонефтяного (ГНК) и водонефтяного (ВНК) контактов. Указанная способность газа, нефти и воды к естественной сепарации является причиной того, что в естественных условиях нефть и газ обычно находят в так называемых ловушках. Одним из самых распространенных типов ловушек являются структурные ловушки — выпуклые изгибы пластов, перекрытые непроницаемыми породами (рис. 80).

Наличие в нефтяных месторождениях изолированных газовых залежей и многообразие типов подземных вод обусловливает и

разнообразное положение контактов между газом, нефтью и водой. В частности, для нижних краевых вод положение контакта нефть—вода определяется двумя контурами: внешним и внутренним (рис. 81). Внешний контур проводится по кровле нефтеносного пласта, а внутренний — по подошве. Часть пласта, расположенная между внутренним и внешним контурами нефтеносности, содержит сверху нефть, а внизу воду и называется п р и к о н т у р н о й зоной.

разнообразное положение контактов между газом, нефтью и водой. В частности, для нижних краевых вод положение контакта нефть—вода определяется двумя контурами: внешним и внутренним (рис. 81). Внешний контур проводится по кровле нефтеносного пласта, а внутренний — по подошве. Часть пласта, расположенная между внутренним и внешним контурами нефтеносности, содержит сверху нефть, а внизу воду и называется п р и к о н т у р н о й зоной.

В процессе разработки нефтяных месторождений контур нефть—вода меняет свое положение. Одной из задач разработки месторождений является обеспечение равномерного продвижения контура нефтеносности.

остатка (в миллиграммах или граммах). Сухой остаток характеризует общую минерализацию вод нефтяных и газовых месторождений, которая выражается в процентах по отношению к массе 1 л воды.

остатка (в миллиграммах или граммах). Сухой остаток характеризует общую минерализацию вод нефтяных и газовых месторождений, которая выражается в процентах по отношению к массе 1 л воды.

Геологи-нефтяники постоянно изучают подземные воды нефтяных и газовых месторождений, их динамический режим и химический состав. Следует отметить, что подземные воды указанных месторождений обычно характеризуются повышенной минерализацией. По составу эти воды обычно относятся к типу хлоридных кальциевых (хлоркальциевых), реже гидрокарбонатных натриевых. Для них характерно повышенное содержание ионов иода, брома, бора, часто присутствует сероводород. Характерной особенностью вод нефтяных месторождений является отсутствие или весьма малое содержание сульфатов и наличие солей нафтеновых кислот. Присутствие углерода органического происхождения создает восстановительную химическую обстановку, приводящую к восстановлению сульфатов по следующей схеме:

MeS04 + 2С = MeS + 2С02,

где Me — металлы, С — органический углерод (в виде нефти, битума, газов).

В зависимости от металла реакция приводит к образованию различных соединений. Так, при восстановлении сульфата натрия

Na2S04 + 2C + Н20 = Na2C03 + Н2 + С02

образуется растворимая сода Na2C03, повышающая щелочность пластовых вод. При восстановлении сульфата кальция

CaS04 + 2С + Н20 = СаСОз + H2S + С02

образуется нерастворимый в воде кальцит СаС03, выпадающий и осадок и ухудшающий коллекторские свойства пород в прикон-турной^зоне. Однако в любом случае образуется сероводород, который впоследствии реагирует с различными окислами, образуя иприт, халькопирит и другие минералы группы сульфидов.

Процессу восстановления сульфатов (десульфатации) способствуют микроорганизмы — особые бактерии-десульфати-ниторы, живущие в нефти. Среди них наиболее распространены Vibrio desulfuricas и Vibrio thermodesulfuricas.

Многочисленные анализы вод нефтяных и газовых месторождений показали, что их общая минерализация колеблется в довольно больших пределах. Например, в Грозненском районе она составляет 6,3%, в районе Баку достигает 17% и т. д.}

Подземные воды нефтяных и газовых месторождений играют двоякую роль. При эксплуатации месторождения они могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Положительная роль воды проявляется в случае использования законтурного заводнения (рис. 82). Обычно нефтяная залежь подпирается краевыми (контурными) водами, которые создают определенное пластовое давление. На начальной стадии эксплуатации месторождения скважины, вскрывшие нефтяную часть пласта, фонтанируют. По мере интенсивного отбора нефти давление в пласте постепенно падает, а контур нефть—вода перемещается к своду залежи. Для поддержания высокого давления в нефтяном пласте и продления наиболее экономичного фонтанного периода эксплуатации по периферии залежи (за контуром нефть—вода) бурят нагнетательные скважины, по которым в пласт закачивают воду, восстанавливая тем самым давление в пласте.При наличии подошвенных вод иногда, даже в самом начале эксплуатации месторождения, появляются конусы обводнения, с которыми необходимо вести борьбу (рис. 83). В этом случае подземные воды препятствуют разработке залежи. Они прорываются к скважинам в конусах обводнения, а нефть остается в пласте, и для извлечения ее требуется бурение дополнительных скважин.