6 Методы изучения внутреннего строения Земли. Земная кора, мантия и ядро Земли.

Гравиметрические методы разведки основаны на определении силы тяжести, вернее ускорения силы тяжести – g. В ядра антиклинальных складок породы обычно более плотные и величина g зависит от геологического строения земной коры, плотности пород, слагающих земную кору, высоты поверхности Земли над уровнем моря (геоида), характера ее рельефа в районе определения. Величина g значительная, в ядрах синклинальных складок картина обратная. Антиклинальным складкам соответствуют обычно максимумы силы тяжести, синклинальным — на том же уровне ее минимумы. Однако наблюдаются и исключения. В районах развития соляных куполов (например, в Прикаспийской впадине), где к поверхности Земли подходят хемогенные породы (каменная соль), а на крыльях складок залегают более плотные, чем хемогенные, породы, ядрам соответствуют минимумы силы тяжести.

В местах разломов земной коры (сбросов, взбросов, надвигов, горстов, грабенов) ускорение g по обе стороны разрывов разное.

В результате измерения величины g на поверхности Земли, после внесения в эти измерения ряда поправок, в том числе и на рельеф, мы получаем сравнимые между собой значения g. Ускорение g измеряется в галах. Для практических целей в гравиразведке пользуются тысячной долей гала — миллигалом.

При гравиметрической разведке пользуются не абсолютной величиной g-, а ее аномалией, т. е. Ag. Под аномалией ускорения силы тяжести kg понимается разница между замеренными значениями g и теоретическими значениями g, отнесенными к уровню моря. Эта аномалия выражается в миллигалах. Точки с одинаковыми величинами аномалий соединяют в изолинии гравитационных изоаномал.

Сейсмометрические методы разведки основаны на определении значений скоростей распространения упругих (продольных и поперечных) колебаний в верхних частях земной коры. Эти

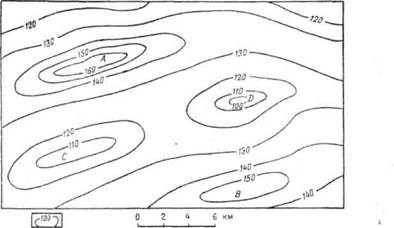

Рис. 43. Схематическая карта гравитационных аномалий.

1 — изомнллигалы. А и В — гравитационные максимумы; С и D — гравитационные минимумы

скорости зависят от плотности и упругости пород, слагающих соответствующие участки земной коры.

Для получения сейсмических колебаний производят искусственные взрывы на небольших глубинах (порядка нескольких метров или десятков сантиметров). Вдоль заранее заданного профиля на определенных расстояниях от пункта взрыва располагают особые приборы — сейсмоприемники, которые улавливают распространяющиеся от места взрыва колебания. Скорость колебаний зависит от плотности пород, по которым они проходят. Колебания создают вокруг точки взрыва упругие волны, которые могут отражаться и преломляться на поверхностях плотностного раздела вещества по пути распространения волн.

Так как скорости упругих колебаний в первую очередь зависят от плотности пород, мы можем на основании времени прихода колебаний после взрыва к точкам расположения сейсмоприемников выверчивать изолинии одновременного прихода колебаний.

На основании данных изучения землетрясений, определения массы и средней плотности Земли

На основании данных изучения землетрясений, определения массы и средней плотности Земли

считают, что Земля состоит из следующих оболочек (рис. 39): сиалической, или литосферы; симатической, или барисферы; промежуточной и центрального, или железного, ядра.

1. Сиалическая оболочка (литосфера) прослеживается от поверхности Земли до глубины 5—80 км. В пределах континентов она более мощная, в пределах океанов менее мощная. В среднем мощность ее равна 60 км . Часто эту оболочку называют земной корой.

Она состоит из магматических, метаморфических и осадочных горных пород, имеющих плотность в среднем 2,7—2,8 г/см2.

В состав вещества этой оболочки входят, кроме кислорода, главным образом кремний (Si) и алюминий (Аl). Поэтому ее сокращенно обозначают sial. Сиалическая оболочка делится на гранитную и базальтовую геосферы. Первая расположена наверху, вторая внизу. Возможно, что гранитная геосфера не сплошным слоем покрывает Землю. Весьма вероятно, что она отсутствует, например, в пределах некоторых областей Тихого, Атлантического

и Индийского океанов. Гранитная геосфера в пределах континентов достигает в среднем 16—20 км мощности и состоит преимущественно из горных пород кислого состава (в основном из гранитов). Базальтовая оболочка состоит из более основных пород: базальтов, диабазов, габбро и др. Ее в последнее время часто называют верхней м а н т и е й.

Сим этическая оболочка (мантия Земли) прослеживается под сиалической приблизительно до глубины 900 км . Средняя плотность ее вещества 3,4 г/см3. Оболочка состоит в основном из кислорода (О) и кремния (Si), кроме того, в составе ее существенную роль играет магний (Mg). Отсюда сокращенное наименование sima. Эту оболочку называют также барисферой.

Промежуточная оболочка расположена между барисферой и центральным ядром в интервале глубин 900—2900 км. Иногда ее вместе с барисферой относят к мантии. Плотность вещества этой оболочки колеблется от 4 до 6 г/см3. В ее составе играют роль такие элементы, как кислород (О), кремний (Si), железо (Fe), магний (Mg), никель (Ni). По сейсмическим данным в пределах промежуточной оболочки на глубине примерно 1800 км выделяется граница различных плотностей вещества.

Ц е н т р а л ь н о е (ж е л е з н о е) я д р о расположено с глубины 2900 км до самого центра Земли, т. е. в среднем до глубины 6371 км . Плотность вещества в нем 6—11 г/см3. Ядро состоит главным образом из железа (Fe) и никеля (Ni). Отсюда его сокращенное наименование nife

В пределах центрального ядра на основании изучения сейсмических колебаний выделяют поверхности плотностного раздела вещества на глубинах 5000 и 5200 км .

Зная строение Земли, нетрудно подсчитать давления, существующие на разных глубинах.

Из всех оболочек Земли для нас наиболее важной является

самая верхняя — сиалическая. Она сложена разнообразнейшими горными породами — 95% ее объема составляют магматические и метаморфические породы и 5% осадочные. Плотность пород самая разнообразная; в среднем она равна 2,7—2,8 г/см3.

7 Строение и типы земной коры.

Земная кора, слагающая верхнюю оболочку Земли, неоднородна по вертикали и горизонтали. Верхней границей земной коры является верхняя твердая поверхность планеты, нижней — поверхность мантии. По агрегатному состоянию верхняя часть мантии ближе земной коре, поэтому их объединяют в единую каменную оболочку - литосферу. Верхняя граница литосферы и земной коры совпадают, нижняя граница проходит по поверхности астеносферы. Под континентами и земная кора, и литосфера имеют большую мощность, чем под океанами, при этом синхронно возрастают или сокращаются мощности и земной коры, и надастеносферного слоя мантии. Наиболее выдержанное строение имеют древние блоки земной коры, или континентальные ядра, возраст которых более 2 млрд. лет. В них выделяются три слоя (оболочки): верхний - осадочный слой, затем гранитный и еще ниже базальтовый.

Мощность слоя изменяется от 0 до 20 км, составляя в среднем около 3,5 км. Его подстилает гранитный или базальтовый слои. Ниже базальтового слоя земной коры залегает надаствносферный слой мантии, входящий, как уже говорилось, вместе с земной корой в литосферу. Вещественный состав нижнего слоя представлен породами гранулитовой фации метаморфизма и основными, и ультраосновными магматическими породами. Средний и верхний слои считаются сложенными магматическими и метаморфическими породами кислого состава.

Результатами геофизических исследований последних десятилетий явилось выделение еще двух, промежуточных (переходных) типов земной коры: субконтинентального и субокеанического.

8 Строение и состав мантии и ядра земной коры.

Земля имеет сложную конфигурацию, ее форма не соответствует ни одной из правильных геометрических фигур. Говоря о форме земного шара, считают, что фигура Земли ограничивается воображаемой поверхностью, совпадающей с поверхностью воды в Мировом океане, условно продолженной под материками таким образом, чтобы отвесная линия в любой точке земного шара была перпендикулярна к этой поверхности. Такую форму называют геоидом.

Земля - сплюснутый с полюсов шар. Экваториальный радиус (большая полуось эллипсоида а) равен 6378км 245 м. полярный радиус (малая полуось- б) составляет 6356 км 863 м. Разница между экваториальным и полярным радиусами равна 21 км 382 м. Сжатие Земли (отношение разности между большой и малой полуосями к большой полуоси) составляет (а - б)/а - 1/298,3. средний радиус Земли принимают равным 6371 км.