МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Южно-Сахалинск

«Продюсирование музыкального коллектива на базе образовательного учреждения»

Методические рекомендации для педагогов в сфере музыкального образования и руководителей музыкальных коллективов.

Преподаватель МБУ ДО «Детской музыкальной школы» г. Южно-Сахалинска: Бещетников И. А.

2022 г.

Автор: Преподаватель МБУ ДО «Детской музыкальной школы» г. Южно-Сахалинска: Бещетников И. А. 2022 г.

Методические рекомендации для педагогов в сфере музыкального образования и руководителей музыкальных коллективов.

«Продюсирование музыкального коллектива на базе образовательного учреждения», 30 страниц.

Аннотация: Работа посвящена проблеме продюсирования музыкального коллектива на базе образовательного учреждения. Целью создания является исследование данного процесса и выработка наиболее эффективного способа её применения на практике. Работа раскрывает вопросы создания и продвижения музыкального коллектива и адресована музыкальным педагогам и руководителям музыкальных коллективов.

Рецензент: Доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки, заведующая аспирантурой Дальневосточного государственного института искусств Г.Н. Домбраускене

Введение

Цель: получение навыков формирования и продвижения музыкального творчества с коммерческой или некоммерческой целью в условиях современного рынка и с учётом современных технологий, профессиональный рост исполнителей, социально-культурная просветительская деятельность.

Задачи: объединение актуальных теоретических знаний и успешного опыта для применения их в продюсерской, преподавательской и концертной деятельностях, анализ финансовых источников и привлечение финансирования для осуществления деятельности музыкального коллектива, обеспечение получения качественного музыкального образования для участников музыкального коллектива.

Обоснование актуальности: на данный момент системой музыкального образования создана дисциплина «коллективное музицирование». Чтобы улучшить степень её реализации уместно применить к ней инструмент продюсирования, ранее используемый, в основном для коммерческих проектов. Для более эффективного применения данного метода необходимо исследовать соответствующий комплекс знаний и выработать на его основе рабочую методику.

Обоснование наиболее значимых положений: усилить эффективность получаемых знаний и навыков через традиционную систему образования стало возможно, используя инструменты продюсирования, ранее применяемые лишь к коммерческим проектам. Сама практика продюсирования на данный момент привела к формированию обширного теоретического базиса и возможности его методологического применения. В данной работе рассматривается возможность инструментов традиционного музыкального образования и продюсирования сложиться в систему создания и продвижения музыкальных коллективов на базе образовательных учреждений.

Обоснование принципов отбора содержания: в качестве базы исследования в работе использованы диссертации, книги и интернет-источники по темам, связанным с созданием и продвижением музыкального коллектива, теоретическая, понятийная база работы, включающая основные понятия и терминологию, принципы и различные подходы. Объектами исследования данной работы являются инструменты создания и продвижения музыкального коллектива применительно к сфере музыкального образования, источники финансирования и методики преподавания музыкального искусства.

Предполагаемый результат: систематизировать знания полученные в процессе исследования инструментов создания и продвижения музыкальных коллективов. Использовать полученный опыт в качестве методических рекомендаций для педагогов в сфере музыкального образования и руководителей музыкальных коллективов.

1. Особенности создания музыкального коллектива

Характерной особенностью ансамбля или оркестра на базе образовательного учреждения, является нерегулярность и сменяемость состава. А также строгое ограничение по количеству занятий в неделю. Немногие выпускники школы продолжают посещать музыкальный коллектив, а для того чтобы добавить только что поступивших учеников, необходимо пройти ряд обязательных дисциплин и обучить их элементарным правилам исполнительства, чтению с листа и объективному восприятию ритма. Таким образом, инструментальный состав ансамбля и исполнительский уровень участников, неизбежно будет переменчив и это необходимо учитывать при формировании репертуара, планировании концертных выступлений и участий в конкурсах. Одну из ключевых ролей в процессе формирования и развития оркестра играет художественный руководитель, дирижёр, концертмейстеры и иллюстраторы в каждой группе инструментов. Они являются ядром коллектива, его неизменной составляющей, призванной обеспечить стабильный уровень качества исполнения. А также являются профессиональным ориентиром для прибывающих участников [4].

Помимо человеческого фактора, для формирования данной структуры, как и любого другого коммерческого или некоммерческого предприятия, требуется источник финансирования. В данном случае это бюджетные средства школы, муниципалитета и министерства культуры. В зависимости от структуры, выделяющей средства, определяются сроки их реализации. Неотъемлемой частью создания музыкального коллектива является комплектование качественными музыкальными инструментами и расходными материалами. Со временем инструменты и различное сценическое оборудование подлежат реставрации и ремонту, что выводится в отдельную статью постоянных расходов. Обязательно наличие постоянного репетиционного пространства и доступа к репетициям на сцене с полным подключением и отстройкой оборудования. Для обеспечения мобильности большого количества человек и специального оборудования невозможно обойти транспортные расходы, а также размещение и содержание коллектива во время гастролей. На данных основаниях можно сделать вывод: формирование музыкального коллектива на базе образовательного учреждения является совокупностью гуманитарных, профессиональных и экономических факторов.

2. Разновидности ансамблей на базе образовательных учреждений

На сегодняшний день в музыкальном академическом образовании существуют три основных направления:

- классическое

- народное

- эстрадно-джазовое

Они являются стилевой основой формирования музыкальных коллективов в стенах учебных заведений. В каждом из этих направлений существуют типовые форматы ансамблей и оркестров (симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, джазовый оркестр). Помимо них существуют различные неакадемические направления музыки: этническое, электронное, рок и многие другие [30].

В современной сценической практике музыканты выбирают в качестве основного поля деятельности одно из них, несколько или компиляцию всевозможных подтипов, жанров и их отдельных элементов.

Также музыкальные коллективы определяются:

- по количественному составу: дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет и так далее в соответствии с числом исполнителей.

- по видам инструментов: однородный (квартет балалаек, гитарный оркестр, трио барабанщиков), состоящий из родственных инструментов (струнные щипковые, ударно-шумовые, деревянные духовые), смешанный – состоящий из разнородных инструментов

В сложившейся исполнительской практике, коллектив с численностью участников превышающей 10 человек, определяется как оркестр. Однако, существует принципиальное отличие между ансамблем и оркестром. Характерной особенностью оркестрового звучания является унисонное исполнение и распределение инструментов по группам. Инструменты в группах распределяются:

- по природе звукоизвлечения (ударные, щипковые, медные духовые, деревянные духовые, клавишные, смычковые)

- по тесситуре (без определённой звуковысотности, контрабасовые, басовые, баритоновые, теноровые, альтовые, сопрановые, пикколо)

- по функции исполнения (бас, аккомпанемент, мелодия, подголоски) [33]

Взаимопроникновение стилей может практически не иметь границ, создавая при этом всё новые и новые формы музыкальных коллективов. Таким образом, при определении музыкального стиля для нашего будущего ансамбля необходимо разобраться с их многообразием, выявить главные особенности, сильные и слабые стороны и соотнести их с возможностями реализовать данную идею. Наши возможности будут зависеть от:

- регламента учебного заведения

- финансовых возможностей учебного заведения

- количества и качества исполнителей, из которых предстоит набрать коллектив

- технической оснащенности на момент создания коллектива

Ансамбль является обязательной дисциплиной в музыкальной школе. Он развивает в учащихся умение действовать в коллективе, выступать как в главной, так и во вспомогательной роли. Зачастую работа в коллективе помогает ученикам проявлять свои лидерские качества, инициативность, творческую волю, ответственность за партнера. Занятие ансамблем точно дает понять сильные и слабые стороны музыканта, так как выявляет отношение к мелочам и к главному в определенные моменты исполнения. Все эти качества будут ценны сами по себе и в дальнейшей жизни вне зависимости от того, какой путь выберет ученик по окончанию школы.

Важнейшую роль в занятиях играет выбор репертуара. Зачастую педагоги испытывают нехватку материала для младших классов по данной дисциплине, за исключением представителей старших инструментальных школ: фортепиано, симфонические струнные, вокал. Естественной задачей, которую приходиться решать в данной ситуации является создание оригинального нотного материала для ансамбля [37]. Помимо сложностей, это дает ряд серьезных преимуществ. При аранжировке произведения для подобного смешанного коллектива мы можем и должны расписывать партии в соответствии с группами конкретных инструментов, но при этом, учитывая способности исполнителей. Таким образом, мы можем использовать любые возрастные и инструментальные составы, не ограничены в выборе произведений относительно их сложности, так как это касается только аранжировки, усложнять их и дополнять, превращая произведения в своеобразные индивидуальные задания для каждого ученика, в частности. Помимо формирования ансамблевого музицирования и освоения базовых музыкальных навыков, учащиеся также перенимают опыт работы в «неидеальных» условиях независящих от них. Пройдя подобную школу, где индивидуальный подход обусловлен необходимостью, есть основания полагать, что выпускник, обладающий данными навыками, сможет их применить при создании и работе с собственным музыкальным коллективом [23].

3. Организационная деятельность художественного руководителя

После того, как мы создали необходимый материал (переложение, аранжировку, оригинальное сочинение) наступает момент его внедрения в репертуар коллектива. Здесь нужно заранее быть готовым к тому, что пьеса может и не найдет отклика у большинства участников ансамбля. Готовность эта должна выражаться в возможности отказаться от произведения, немедленно предложив альтернативу. Преподавательская деятельность руководителя коллектива должна включать в себя и менеджерские, и продюсерские навыки. Мы должны постоянно изучать свой коллектив с целью его совершенствования. Поэтому при выборе произведения лучше заранее определить цель, с которой вы хотите его внедрить. Главное – не навредить учебно-воспитательному процессу, поэтому необходимо оценивать настроения исполнителей, прогнозировать результаты работы над произведением, его роль в репетиционном процессе, учитывать темпераменты участников процесса, замысел разучиваемых пьес [18]. Произведение, не получившее отклика на данном этапе работы, всегда можно переработать и использовать в качестве проходного материала (чтение с листа, разыгрывание), не добавляя их в основной репертуар [22].

4. Творческий процесс. Исполнительский компонент. Техническое обеспечение

Так как наш коллектив существует на базе учебного заведения, мы имеем конкретные ограничения по количеству занятий в неделю. При наличии двух уроков в неделю, можно использовать первый час как общеразвивающее занятие, целью которого будет развитие непосредственно исполнительских качеств, работа над технической составляющей, работа со звукоизвлечением, ритмом, динамикой. Это крайне важные навыки, которые имеют некоторую специфику в работе с коллективом и отличную от индивидуальных занятий, а потому нуждающиеся в отдельной регулярной практике. Разумеется, при наличии возможностей учреждения целесообразно отвести под это отдельный урок [27]. В противном случае придется разделить единственный урок, так как формирование технических навыков исполнения не сможет произойти стихийно. Имея возможность проводить второй урок, отведем его непосредственно под репетицию. Здесь, как и на первом «техническом» занятии мы ставим только конкретные цели: разучивание нового произведения, подготовка к выступлению, работа с темпом, динамикой, тембром и иными средствами художественной выразительности, отработка произведений по частям и целиком [13]. В таких занятиях также важно придерживаться временного регламента. Для точного понимания, сколько времени необходимо для внедрения или отработки конкретного элемента, очень помогает использование видеофиксации. Разумеется, для этого необходимо взять, хотя бы устное разрешение у законных представителей наших несовершеннолетних музыкантов на обработку персональных данных [39]. При доходчивом разъяснении важности и пользы, которую получит от этого руководитель коллектива, а соответственно и сам коллектив, проблем с недопонимаем возникнуть не должно.

Важным элементом работы является привлечение наиболее опытных участников коллектива к созданию аранжировки. Этот процесс сложен, а значит и внедряться он должен постепенно. Чем раньше учащийся начнет осваивать навык аранжировки, тем эффективнее и доступнее он станет для него в будущем. Для этого потребуется необходимый уровень теоретических знаний, а также опыт композиции. Но даже в том случае, если уровень недостаточно высок, занятие аранжировкой является прекрасной возможностью актуализировать уже полученные теоретические знания и интерес к творчеству. Например, если ученик владеет навыком чтения цифрованного баса, для него не составит серьезного труда сочинить аккомпанемент или басовый ход в определенном моменте пьесы. А соотнесение этого фрагмента с общей вертикалью партий даст начальные навыки в освоении предмета «Чтение оркестровых партитур». В классе ударных инструментов на предмете «Ансамбль: учитель-ученик», также можно прорабатывать некоторые фрагменты оркестровых партий и давать творческие задания. Например, проанализировать тембр звучания фрагмента и подобрать соответствующий инструмент, для усиления оркестровой краски, либо создания контраста, противоположности общему звучанию, в зависимости от художественного замысла [24]. На практике ученики с большой увлеченностью и удовольствием принимаются исполнять подобные задания, а в процесс аранжировки вносится воспитательный художественно-эстетический элемент. В качестве примера данной практики существует замечательная работа исландского композитора и педагога Свена Эйторссона «Their Tunes», где мелодии, сочиненные учениками аранжированы учителем. Естественно дети не склонны к сложной и кропотливой композиторской деятельности: править, дополнять, варьировать. Поэтому задания должны быть лёгкими, доступными, представленными в игровой форме [36]. Аранжировка – это идеальное поле для вовлечения ученика в творческий процесс. По мере углубления интереса и веры в собственный успех пропадает стеснение выражать музыкальные мысли. Работа в коллективе, где всячески поддерживаются творческие идеи, а этап разработки нового материала является общим делом, качественно преображает весь процесс обучения и максимально раскрывает творческий потенциал каждого участника. Необходимо всеми силами поощрять первые опыты композиции и аранжировки у учеников. Это является прекрасным стимулом к глубокому погружению в исполнительский процесс и тщательному теоретическому анализу произведений [16].

Занятия с большим коллективом (10-20 человек) лучше всего проводить на сцене, параллельно закладывая при этом основы сценического поведения: выход на сцену и уход со сцены, грамотное расположение музыкантов относительно их количества, размера сцены, групп инструментов, технического оснащения [9]. Последнее является предметом отдельного внимания.

В современном музыкальном мире грамотное использование звуковой и световой техники может значительно усилить эффект, производимый артистом на зрителя. Помимо очевидных преимуществ музыкального оборудования во время концерта и видеозаписи, жители отдаленных малых населенных пунктов испытывают и необходимость в их использовании для участия в заочных конкурсах и фестивалях, за отсутствием возможности регулярного посещения крупных культурных центров. Разумеется, усиливать необходимо позитивный эффект, а потому основная работа должна проводиться над освоением музыкальных и исполнительских навыков. Но хороший результат исполнения удивительно легко загубить, неразумно используя сценическое оборудование. К сожалению, это связано с непопулярностью профессионального освоения искусства звукорежиссуры среди музыкальных деятелей в провинциальной части нашей страны. Поэтому к вышеперечисленным навыкам менеджера, продюсера и преподавателя, руководителю музыкального коллектива необходимо близко знакомиться и с этой профессией. Если вы используете акустические и электронные инструменты, необходимо определить идеальный уровень их звучания для слаженного исполнения динамических оттенков. Электронные инструменты (гитары, синтезаторы) лучше использовать с индивидуальным усилителем на минимальной громкости при параллельном коммутировании через мониторы. Таким образом, исполнитель сможет отрегулировать свой уровень громкости вне зависимости от своего местоположения относительно других инструментов. Акустические же инструменты лучше всего усиливать при помощи пьезодатчиков (например: KNA UP-2, KNA DB-2, SHADOW SH714, SHADOW SH945NFX) через индивидуальный усилитель (в зависимости от материальных и технических условий), так как микрофоны со стойками займут лишнее пространство и усложнят расстановку и уборку оркестра. При концертном выступлении можно использовать дополнительную расстановку инструментальных и вокальных микрофонов (Shure-58, 57, AKG C519-ML, Sennheiser E608) по периметру ансамбля для усиления мониторного и портального звука. Так как подготовка данной репетиции занимает много времени, стоит организовать этот процесс при участии ансамблистов. Как показывает практика, это действо может быть весьма увлекательным, если справедливо распределить обязанности и установить разумные требования, а также полезным с точки зрения формирования навыков будущих руководителей музыкальных коллективов.

Естественно, всё это условные рекомендации, и они основаны на конкретном личном опыте. Руководитель ансамбля обязан трезво оценить условия, в которых ему предстоит развивать свой коллектив. Но техническое оснащение, в том числе и наличие качественных музыкальных инструментов являются очень важной составляющей организационного процесса. Продвигать коллектив означает и также улучшать качество его звучания, основной способ подачи музыкального материала. По этому вопросу руководитель обязан контактировать с администрацией, обращаться с письменными заявлениями на предоставление материальных средств, обосновывая необходимость приобретения качественного оборудования. При положительной обратной связи с управляющим образовательным учреждением, необходимо грамотно распорядится имеющимися средствами. Таким образом, художественный руководитель обязан изучать современный рынок музыкального оборудования и знать наиболее выгодные способы обеспечить максимально качественный уровень звучания продюсируемого им коллектива.

5. Влияние рынка музыкального оборудования

Рынок музыкального оборудования является частью музыкальной индустрии. Музыкальная индустрия, на сегодняшний момент, неотъемлемая составляющая экономики и общественной жизни. Она объединяет компании и личностей, зарабатывающих деньги на создании и продвижении музыкальных коллективов, произведений, прав на идеи. Наряду с индустрией телевидения и радио, киноиндустрией, индустрией моды, книготорговли, видеоигр – она также занимает часть более обширного сектора экономики – индустрии развлечений.

В музыкальной индустрии задействовано большое количество специалистов самого разного профиля: исполнители музыкальных произведений, композиторы, компании и специалисты, занимающиеся звукозаписью и продажей музыки, продюсеры, студии звукозаписи, звукорежиссеры, лейблы, музыкальные магазины и коллективные организации по управлению правами, организаторы гастролей, букинг-менеджеры, промоутеры, концертные площадки, радиосети, музыкальные киноканалы, музыкальные радиостанции, журналисты, критики, производители музыкальных инструментов. Вся эта структура имеет сложное строение и является совокупностью рынка музыкальных товаров и рынка музыкальных услуг, которые, в свою очередь, распределяются по источникам дохода. Рынок музыкального оборудования активно и опосредованно используется различными музыкальными и развлекательными проектами. Согласно отчету организации «Международная федерация производителей фонограмм» (IFPI), совокупная выручка музыкальной индустрии в России в 2017 году составила 551 миллион долларов [35].

Опираясь на данные агентств бизнес мониторинга, ежегодный рост российского рынка музыкальных инструментов составляет около 30% в год. К примеру, в США этот показатель составляет 5%. Россия является крупнейшим музыкальным рынком Европы в связи с наличием развитой музыкальной культуры страны, большим количеством театров, концертных залов и культурных центров. Крупным сегментом этого рынка является реализация музыкальных инструментов и концертного оборудования.

Рис. 1. Структура продаж музыкальных инструментов по данным агентства «Бизнес Монитор» 2017 г. [35]

Около 37% продаж приходится на гитары и аксессуары к ним и около 9% занимают барабаны, микрофоны – 10% и клавишные – 23%. 50% покупателей являются профессиональными музыкантами и совершают различные приобретения на регулярной основе, по оценке генерального директора сети «МузТорг» Дмитрия Кузнецова, примерно 500$ в год. По данным исследований, представленных на международной выставке музыкальной индустрии «NAMM Musik Messe Russia-2012», целевая аудитория музыкальных магазинов России выросла с 1% до 4% от населения страны. Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и популяризация профессионального музыкального образования в целом и гитарного исполнительства в частности, помимо своей основной гуманитарной функции, обеспечивает спрос на музыкальные товары в количественном и качественном измерении, чем стимулирует развитие индустрии и рынка [48].

6. Имидж. Сценическая подача артистов

Имидж – складывающееся в обществе представление о внешнем виде и поведении человека в соответствии с его статусом. Статус – социальное положение, занимаемое личностью или социальной группой в обществе, определяемое по ряду специфических признаков, в том числе: экономических, культурных, национальных, профессиональных, возрастных. Также – позиция, соотносимая с положением других людей и ресурс, дающий возможность влиять на общество с целью получения привилегированных позиций и материальных благ. Каждый индивид или группа занимает целый ряд таких позиций в обществе, регулируемых системой прав и обязанностей [42].

В современном обществе феномен имиджа исследуется с помощью научной дисциплины – имиджелогии, а специалисты, профессионально применяющие знания данной дисциплины на практике, называются имиджмейкерами. Работа над созданием востребованного аудиторией образа и его трансляция называется имиджированием. Сама технология имиджирования зародилась в России в эпоху 90-ых годов и связана с политической деятельностью. В связи с этим, ряд инструментов имиджирования применяемых в политике был перенесен на другие сферы бизнес интересов человека. К таким универсальным инструментам относятся:

- создание идеального образа. Затенение недостатков и превознесение достоинств

- сценарный подход, или формирование событийного ряда. Постепенное внедрение образа, его истории, нюансов, выстраивание взаимосвязей

- использование вербальных и лингвистических приемов. Трансляция образа через свершение определенных действий, с характерными особенностями присущими только данному образу, использование его уникальных черт

- создание «мифологии». Инструмент, выделившийся в отдельную технологию создания общественного мнения. Формирование мнения об образе в общественном сознании. Утверждение реальности его истории, информационного посыла и предпосылок, закономерностей [28].

Имидж артиста во многом зависит от имиджа организации, на базе которой осуществляется его деятельность. Существует ряд факторов, влияющих на формирование имиджа организации:

- финансовое положение организации

- история организации, фирмы, её традиции и репутация

- личность руководителя

- рекламная известность

- забота о персонале

- социальная ответственность перед обществом

- управление организацией

- фирменный стиль

- этичность деятельности и отношений [15]

Подача артиста на сцену есть вывод творческого продукта в конкурентную среду. Формирование и трансляция данного продукта должна определяться целями его создания. В соответствии с поставленными целями, продюсер творческого проекта принимает решение, будет ли этот образ соответствовать своему содержанию. В зависимости от успешности использования инструментов PR-технологий, данный образ будет внедряться в общественное сознание целевой аудитории, с целью формирования мнения о данном продукте. В нашем случае образ и содержание являются неким шаблоном, сформировавшимся в результате становления понятия академического музицирования. Оно заключается, в первую очередь, в соответствующем музыкальном репертуаре и поведении артиста на сцене. Сценическое поведение артиста обусловлено столетиями складывавшейся концертной практикой. Это некий свод правил, следование которому определяет подход к профессии. Обычно, чем глубже музыкант погружен в свою деятельность, тем серьезнее он осознает необходимость их выполнения. Как и любая веками формировавшаяся система, сценическая этика переживала влияния различных нравов и веяний эпох, однако со временем её суть была обусловлена практическими соображениями: безопасность, дисциплина, общекультурные правила поведения [38].

Стоит отметить, что правила поведения на сцене для детей практически не отличаются от регламента для взрослых артистов. Так как сценическое действие начинается с момента выхода на сцену и заканчивается с самим мероприятием, необходимо исключить любые контакты со зрителями, если только это не предусмотрено сценарием. Важно объяснять ученикам, что любое отклонение от принятой на репетициях последовательности действий губит работу всего коллектива. Необходимо исключить любого рода выяснения отношений внутри коллектива во время представления. Его задачей является слаженная работа всех участников ансамбля в строгом соответствии с отрепетированным планом выступления. Конечно, рассчитывать на моментальный результат не стоит, ведь умение вести себя на сцене приходит с опытом. Своевременное получение этого опыта призван обеспечить музыкальному коллективу его руководитель.

Ввиду характерной особенности коллектива преподавателей и учеников, наш ансамбль состоит из участников различных возрастных категорий, а это значит, что обозначить некие контуры естественной субординации мы также должны. Успешный ансамбль является самостоятельной концертной единицей, способной к самоорганизации в результате четких иерархических разграничений, складывающихся и обусловленных практической необходимостью. В отсутствие руководителя контроль над репетицией обязан взять на себя старший в коллективе. Как правило, в детских и смешанных по возрастному индексу ансамблях, старшие участники также обеспечивают и более сложные исполнительские функции. Однако бывают и исключения. Так или иначе, главным ответственным за трудовую деятельность коллектива становится самый опытный музыкант.

В традиционных представлениях концертирующих артистов, коим мы отчасти следуем, одежда исполнителей должна быть приблизительно однородна по цвету и фасону, что не исключает использование специфических украшений. Это связано с проводимой параллелью формы и содержания. Она призвана подчеркнуть, что правила композиции едины для всякого явления, а понятие «ансамбль» – означает, не только слаженное исполнение, но и олицетворяет некую концентрацию человеческой воли и творческой мысли, выраженной в идеях, поведении, объединенной общей целью и направленной на конкретный результат.

7. Примеры успешного продюсирования музыкальных коллективов на базе образовательных учреждений

Чаще всего термин «продюсирование» в музыке используется применительно к коллективам или отдельным исполнителям, связанным с шоу-бизнесом. Мы же используем инструмент продюсирования как эффективную технологию для повышения числа и уровня профессиональных артистов в академической среде, их популяризации для массового слушателя и формирования их конкурентоспособности на рынке в музыкальной сфере. Для того, чтобы получить объективные знания об этой деятельности, мы рассмотрим наиболее популярные и успешные примеры продюсирования академических музыкальных коллективов, сформированных на базе профессиональных учебных заведений.

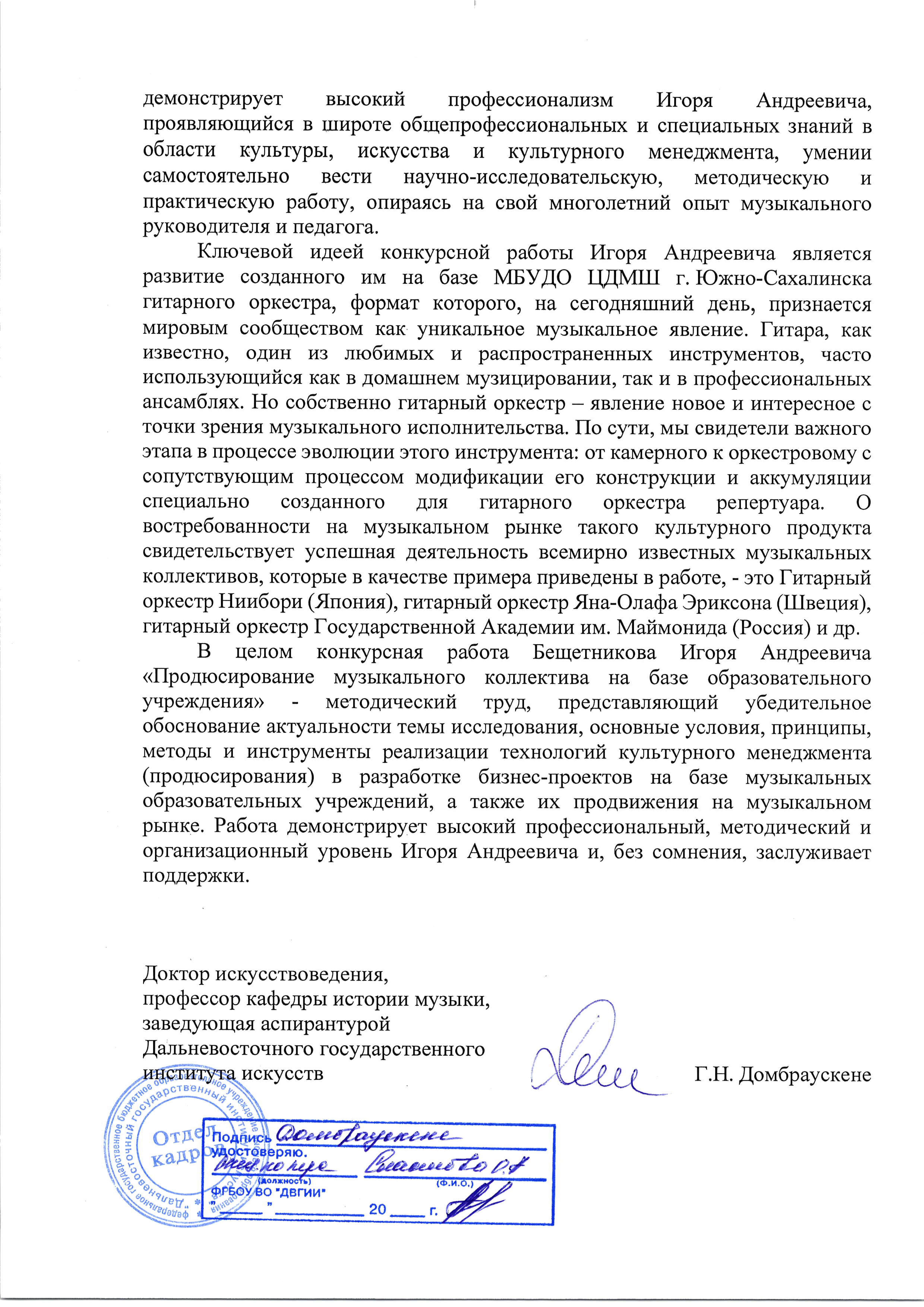

Так как основным музыкальным инструментом в нашем коллективе является гитара, больший интерес для нас представляют ансамбли с аналогичным устройством. Самым популярным формированием данного типа является японский «Гитарный оркестр Ниибори» (Niibori Guitar Orchestra) [45]. Коллектив, переросший из базового предмета музыкальной школы, в целое культурное явление, на сегодняшний момент, имеет филиалы в 26 странах и обеспечен круглогодичными гастролями. Этот коллектив был создан преподавателем гитары Хироки Ниибори в 1960-х годах, который также являлся его первым дирижером и художественным руководителем. Он же стал основателем Японской Образовательной Гитарной Ассоциации (Japan Educational Guitar Association).

Рис.2 Семейство гитар оркестра Ниибори [46]

В 1984 году Хироки Ниибори основал Гитарную Консерваторию в университете «Нихон», которую утвердили на государственном уровне как первую гитарную школу в японском образовании. Программа школы включает в себя дошкольный, средний и университетский курсы. В результате того, что в систему образования гитаристов были введены обязательные дисциплины, гитарный оркестр и дирижирование оркестром, значительно возрос уровень исполнительства и общепрофессиональных знаний среди музыкантов. В итоге это позволило поставить на поток подготовку профессиональных исполнителей и руководителей коллективов, а также вызвало спрос на массовое и частное производство большого количества музыкальных инструментов семейства гитар, создание оригинальных аранжировок, оркестровок и оригинальных сочинений. Гитарная ассоциация разрослась до разветвленной структуры музыкальных образовательных учреждений по всему миру, что вызвало новый подъём интереса к искусству игры на гитаре и востребованности профессии в современном мире. Существует масса разновидностей таких оркестров по инструментальному составу, возрастному и исполнительскому уровням. Главный объединяющий принцип оркестра заключается в использовании гитар и родственных ей инструментов, распределенных по звуковысотному диапазону и тембру. Таким образом, представители самых экзотических и совершенно далеких от оркестровой практики музыкальных инструментов получили возможность заниматься ансамблевым творчеством и зарабатывать на этом. Данная организация успешно функционирует на протяжении последних пятидесяти лет. Сейчас в Японии существует несколько профессиональных гитарных оркестров, которые выпускают альбомы, видеозаписи и дают сотни концертов в год.

В Европе подобным коллективом является шведский гитарный оркестр Яна-Олафа Эриксона. Гитара крайне популярна в этой небольшой стране. При населении в 9 миллионов человек в ней насчитывается более 150 гитарных оркестров. Это связано с тем, что создание гитарных оркестров было также, как и в Японии введено на государственном уровне как обязательная профессиональная образовательная дисциплина для всех гитаристов. Данная практика повлияла на распространение данной идеи по всей территории Европы, и в том числе в России. Популяризация гитарного оркестра привела к включению данного формата в отдельную номинацию во многих крупных конкурсах и фестивалях. Некоторые из них: г. Гомель «Ренессанс гитары», г. Санкт-Петербург «Виртуозы гитары», г. Киров «Конкурс гитаристов им. Матяева», г. Москва «Табула Раса», г. Воронеж «Конкурс гитарных ансамблей и оркестров», г. Ярославль «Форум классической гитары». Одним из сдерживающих факторов развития данной формы ансамбля в нашей стране является отсутствие образовательной программы в музыкальных учебных заведениях. Такая организационно-исполнительская форма остается на уровне внеклассной работы. Также проблема столь медленного развития данного формата в России, в отличие от западных стран, кроется в исторической особенности структуры музыкального образования. Гитара, с момента своего появления в системе образования в России всегда принадлежала к инструментам народного отделения, но никогда не входила в состав народного оркестра, обязательной дисциплины на отделении. Таким образом, гитаристы в России и СССР, получая профессиональное музыкальное образование, были вынуждены заниматься оркестровой практикой не на своих основных инструментах. На данный момент практика формирования гитарного отделения постепенно реализуется по примеру других стран, имеющих этот опыт. Соответственно, можно прогнозировать, что популяризация формата «гитарный оркестр» будет набирать обороты, как и вовлеченность большего числа профессиональных исполнителей.

По масштабности, возникновение данного культурного феномена сравнимо с созданием оркестра русских народных инструментов Василия Андреева в 1888 году в России. В результате продюсирования высочайшего уровня возник новый тип оркестра, породивший вокруг себя целую индустрию и обеспечивший рост смежных производств [19].

Характерным свойством данных организаций является то, что, выполняя в первую очередь социокультурную, образовательную функцию, они становятся выгодными бизнес проектами с крупной капитализацией. Также они обладают диверсификацией своего капитала, за счёт того, что обеспечивают спрос и создают предложение на образовательные услуги помимо основной концертной деятельности.

Заключение

В результате проведенного исследования, мы пришли к определенным заключениям. Существует ряд инструментов технологии продюсирования, который применим к созданию и продвижению музыкального коллектива на базе образовательного учреждения с целью улучшения данного процесса, в частности. Также на основании анализа существующего опыта данной деятельности, мы пришли к выводу, что технология продюсирования музыкальных коллективов применима к системе профессионального музыкального образования в общем. Это основание дает нам возможность прогнозировать успешность применения данной технологии, выраженной в росте числа коммерчески привлекательных профессиональных музыкальных коллективов. Помимо коммерческой выгоды применения данной технологии, обнаруживается положительное влияние на смежные сферы деятельности: количественный и качественный рост образовательных услуг, спрос на творческие продукты интеллектуальной деятельности в виде оригинальных сочинений и аранжировок, спрос на производство музыкальных инструментов и музыкального оборудования, повышение привлекательности профессий, связанных со сферой культуры, пропаганда академической музыкальной культуры и искусства исполнительства.

Для эффективного использования комплекса мер по созданию и продвижению музыкального коллектива необходимо владеть рядом обязательных теоретических понятий, которые раскрываются при изучении научных дисциплин: маркетинг, продюсирование, менеджмент, имиджелогия, психология, общественное право, музыкальная педагогика, композиция и аранжировка, искусство звукорежиссуры, социально-культурная деятельность.

Так как формирование и развитие любого музыкального коллектива возникает в определенной социальной, политической и экономической среде, необходимо анализировать и учитывать внутренние и внешние факторы влияния.

Источником материально-технического обеспечения для коллектива является рынок музыкального оборудования. Наличие высокотехнологичного, современного музыкального оборудования и инструментария является необходимостью для создания и поддержания качественного уровня функционирования ансамбля. Для эффективного использования располагаемых средств, руководитель обязан исследовать рынок музыкального оборудования с целью наиболее выгодного приобретения и обслуживания материально-технической базы управляемого им коллектива.

Ввиду принадлежности коллектива к государственной сфере, необходимо подробное исследование нормативно-правовой базы образовательного учреждения с целью привлечения источников финансирования, участия в грантах и различных муниципальных, региональных и федеральных проектах по поддержке деятелей культуры.

Так как продюсирование коллектива предполагается осуществлять в конкурентной среде, то обязательным фактором успешности данного проекта является высокий уровень профессионализма исполнителей. Он обеспечивается за счет доступности и качества музыкального образования. В основе успешного развития навыков ансамблевого и сольного музицирования лежит деятельность высококвалифицированных педагогов. Педагогическая и музыкальная деятельность, как часть продюсирования музыкального коллектива сопряжены и являются предметом постоянного развития и совершенствования, за счет получения дополнительного образования, повышения квалификаций, прохождения специальных курсов основных и смежных дисциплин, участия в мастер-классах, конференциях и научно-методических объединениях.

Список литературы

1. Азрилиян А. Н. Большой экономический словарь / А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова; Москва : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с. – ISBN 5-89378-008-6.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг : для бакалавров и специалистов : учебник для студентов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. – 556 с. ISBN 978-5-459-00812-8.

3. Бабич А. М. Экономика и финансирование социально-культурной сферы : учебное пособие / А. М. Бабич, Е. В. Егоров. – Казань : [б. и.], 1996. – 120 с.

4. Биберган В. Д. Традиции народного музицирования в самодеятельном оркестре русских народных инструментов / В. Д. Биберган // Роль клубных учреждений в развитии музыкального творчества : сб. науч. трудов / ред. Н.И Привалов. – Ленинград : ЛГИК, 1982. – С. 119-127.

5. Богачева О. В. Государственное финансирование сферы культуры и искусства (опыт индустриально развитых стран) / О. В. Богачева // Вопросы экономики / ред. Л. И. Авалкин. – Москва, 1996. – № 10. С. – 64-77.

6. Большая Российская энциклопедия / сост. Е. Б. Абросимова / ред. Ю. С. Осипов. – Москва : Научное издательство Большая Российская Энциклопедия, 2004. – 1007с. – ISBN 5-85270-326-5.

7. Большой энциклопедический словарь / ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Большая российская энциклопедия, 2002. – 1456 с. – ISBN 5-85270-160-2. – ISBN 5-7711-0004-8.

8. Маркетинг. Большой толковый словарь. / ред. А. П. Панкрухин. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2010. – 261 с. – ISBN 978-5-370-01618-9

9. Большаков А. И. / Организация и руководство оркестром народных инструментов : учебное пособие / А. И. Большаков. – Киев: Советский композитор, 1969. – 148 с.

10. Бысько М. В. Шумология / М. В. Бысько // Электронный научный журнал «Медиамузыка». – 2014. – № 3. – URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/3_6.html (дата обращения 21.03.2020).

11. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник для вузов / О. С. Виханский. – Москва : Издательство МГУ, 1995. – 249 с. – ISBN 5-211-03341-8.

12. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – ISBN 978-5-00117-879-8.

13. Дункан Ч. Искусство игры на классической гитаре : пер. П. Ивачева / Ч. Дункан. – Хабаровск : [б. и.], 1988. – 132с.

14. Жигульский К. Праздник и культура : Праздники старые и новые. Размышления социолога / К. Жигульский ; [вступ. ст. А. И. Арнольдов] / ред. Н. Л. Шестернина, А. И. Арнольдов. – Москва : Прогресс, 1985. – 376 с.

15. Зазыкин В. Г. Имидж организации: структура и психологические факторы эффективности / В. Г. Зазыкин // Практические аспекты связей с общественностью : семинар. – Москва, 2001. – 18с.

16. Зайцев В. С. Современные педагогические технологии : учебное пособие в 2-х книгах / В. С. Зайцев. – Челябинск : ЧГПУ, 2012. – 411 с.

17. Игнатьева Е. Л. Финансирование учреждений культуры в современных экономических условиях / Е. Л. Игнатьева // Справочник руководителя учреждений культуры / ред. И. Н. Елисова. – Москва, 2002.

18. Игнатьев И. А. Художественные ценности как педагогическая проблема / И. А. Игнатьев // Вопросы современного музыкознания: сборник научных трудов. – выпуск 2. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – С. 164-172.

19. Имханицкий М. И. Просветительские идеи В.В. Андреева: история и современность / М. И. Имханицкий // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. – Москва : ГМПИ им. Гнесиных, 1988. – С. 68-81.

20. Кошкина М. В. Государственное финансирование культуры и искусства / М. В. Кошкина // Финансы. – Москва, 2004. – № 3. – С. 70-72.

21. Котлер Ф. / Маркетинг Менеджмент : учебник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 15-е издание. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. – 844 с.

22. Корноухов М. Д. Структура методологического изучения нотного текста в инструментальном классе / М. Д. Корноухов // Ученые записки института непрерывного педагогического образования. – Великий Новгород : НГУ, 2007. – № 9. – С. 254-264.

23. Кузьмичев Л. А. Музыкальное воспитание в учреждениях дополнительного образования / Л. А. Кузьмичев // Тезисы межрегиональной научно-практической конференции Уральского педагогического университета. – Екатеринбург : УГПУ, 2001. – С. 117-119.

24. Купинский К. М. Школа игры на ударных инструментах / К. М. Купинский, В. П. Штейман / ред. В. П. Штейман. – Москва : Музыка, 2004. – 206 с. – ISBN 5-7140-0918-5.

25. Лозовский Л. Ш. Универсальный Бизнес Словарь / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, А. А. Ратновский. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 632 с. – ISBN 5-86225-512-5.

26. Менгер К. Избранные работы. / К. Менгер – Москва : Территория будущего, 2005. – 496 с. – ISBN 5-7333-0175-9.

27. Михайленко Н. П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре / Н. П. Михайленко. – Киев: Книга, 2003. – 248с. – ISBN 966-73-5726-0.

28. Овчинникова А. М. Основы имиджелогии : конспекты лекций для студентов / А. М Овчинникова, Н. В. Шульга. – Омск : ОГУПС, 2019. – 55 с.

29. Петренко В. Ф. Основы психосемантики / В. Ф. Петренко. – 3-е издание. – Москва : Эксмо, 2010. – 480 с. ISBN 978-5-699-38287-3.

30. Попов С. С. Инструментоведение : учебник для вузов / С. С. Попов. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 380 с. – ISBN 978-5-4495-0075-0035.

31. Радченко И. А. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз / И. А. Радченко / ред. Е. Е. Топильская. – Воронеж : ВФ МГЭИ, 2007. – 114с.

32. Райхман И. И. Практика медиа измерений / И. И. Райхман. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-9614-4499-5.

33. Рогаль-Левицкий Д.Р. Беседы об оркестре. — М.: Музгиз, 1961. — 289 с.

34. Rogers E. Diffusion of innovations / E. M. Rogers. – third edition. – New York : A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 1983. – 447 p. – ISBN 0-02-96650-5.

35. Сагитов Н. Р. Исследование перспектив создания и эффективного управления предприятия по производству акустических гитар // Бакалаврская работа, – Пенза, 2018, – с. 74

36. Сафронов Е. А. Музыкальная индустрия России на изломе десятилетий / Е. А. Сафронов, А. В. Тихонов // Российский музыкальный ежегодник. – Москва : Intermedia, 2011. – № 13. – C. 13-34. ISBN 5-901429-01-X.

37. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – Москва : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. – серия «Энциклопедия образовательных технологий».

38. Серебрякова Т.С. Вопросы подбора репертуара в самодеятельном хоровом коллективе / Т. С. Серебрякова // Народное творчество. – Москва : НИИК, 1976. – С. 32-44.

39. Станиславский К.С. Этика / К. С. Станиславский. – Москва : Книга По Требованию, 2011. – 40 с. – ISBN 978-5-4241-2215-6.

40. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон № 152-ФЗ : [принят Государственной Думой 8 июля 2006 г. : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 г.]. – Москва : Эксмо, 2018. – 32 с. – ISBN 978-5-04-092099-0

41. Швед О. В. Визуальная коммуникация в современном мире / О. В. Швед, Л. Шлоссман // Литература, язык и культура под влиянием глобализации : монография, том 7 / ред. Л. Шлоссман. – Вена : Ассоциация передовых исследований и высшего образования «Восток-Запад», 2015. – С.70-82.

42. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина. – Санкт-Петербург : СЗРЦ «Русич», Паллада-медиа, 2002. – 448 с. – ISBN 5-93370-003-7.

43. Шкаратан О. И / Социология неравенства. Теория и реальность / О. И. Шкаратан. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 526 с. – ISBN 978-5-7598-0913-5. (С. 54-59)

44. Энциклопедический музыкальный словарь / сост. Б. С. Штейнпресс, И. М. Ямпольский / ред. Г. В. Келдыш. – Москва : Большая Советская Энциклопедия, 1959. - 328 с.

45. Эскиндаров М. А. Экономическая теория. Кейсы из российской практики : учеб. пособ. / М. А. Эскиндаров, Н.Н Думная, А.Ю. Юданов [и др.] / ред. М.А. Эскиндаров. – Москва : КНОРУС, 2019 – 274 с. ISBN 978-5-406-06845-8.

46. Educational Foundations International Niibori Music Academy : официальный сайт. - Fujisawa, Fujisawa-city, Kanagawa, 1999. – URL: http://www.niibori-music.com (дата обращения 20.03.2020)

47. Российская газета : официальный сайт. – Москва, 1998-2020. – URL: https://rg.ru/2012/05/29/vuzika.html (дата обращения 20.03.20)

Содержание

1. Особенности создания музыкального коллектива………………………...…7

2. Разновидности ансамблей на базе образовательных учреждений……...…...8

3. Организационная деятельность художественного руководителя……........11

4. Творческий процесс. Исполнительский компонент. Техническое обеспечение…………………………………………………………………...12

5. Влияние рынка музыкального оборудования.................................................16

6. Имидж. Сценическая подача артистов………………………………………18

7. Примеры успешного продюсирования музыкальных коллективов на базе образовательных учреждений……………………………………………….21

8. Заключение……………………………………………………………….…..25

9. Список литературы……………………………………………………...……27