Необходим понятный текст

Напомню вам, что в самом начале этой книги говорилось: чтобы писать ясно и понятно, надо: во-первых, решить, какую главную мысль вы хотите донести до читателя, а затем выразить ее в словах как можно точнее. Но вот вы, наконец, безупречно выстроили свою пирамидальную структуру, проверили, как сгруппированы идеи, знаете точно, о чем хотите сказать. Вы также разобрались с тем, каков будет порядок изложения. Остается только все это выразить в словах.

Напомню вам, что в самом начале этой книги говорилось: чтобы писать ясно и понятно, надо: во-первых, решить, какую главную мысль вы хотите донести до читателя, а затем выразить ее в словах как можно точнее. Но вот вы, наконец, безупречно выстроили свою пирамидальную структуру, проверили, как сгруппированы идеи, знаете точно, о чем хотите сказать. Вы также разобрались с тем, каков будет порядок изложения. Остается только все это выразить в словах.

В теории эта задача кажется относительно легкой. Вероятно, можно было бы ожидать от автора типичных бизнес-документов того, что он превратит узловые пункты пирамидальной структуры в точные и элегантные высказывания и параграфы, которые захватят читательское внимание и донесут до читателя драгоценную мысль автора во всей красоте. Увы, это случается далеко не всегда. Сплошь и рядом встречаются перегруженные фразы, далекие от точности и элегантности, пространные, с избыточной терминологией и профессиональным жаргоном. Параграфы из-за этого кажутся малопонятными, а предмет обсуждения бесконечно скучным. Взглянем на такой образчик.

§ Первостепенная по важности сфера потенциальных улучшений - это повышение эффективности затрат для развертывания дополнительных полевых продавцов и организации управленческих усилий в области продаж, которое приведет к необходимым изменениям в работе магазинов, обусловленным внешними требованиями, произошедшими в торговле.

§ Предплановая корректировка может быть построена на основе альтер-нативных предварительных планов, принятых группой, в виде обрисо- вывания схемы действий в непредвиденных обстоятельствах и составления специальной финансовой программы для других непредвиденных расходов.

§ Удовлетворение текущей потребности точного анализа движения де нежных потоков возлагается на существующую систему. Но эта система не подготовлена для корректной подачи релевантной информации-Улучшения возможны с помощью исправления и добавления информации, неадекватно обработанной при разработке проекта.

Эти тяжелые пассажи были написаны людьми, говорящими ярко, понятно, проявившими блистательные способности в решении самых сложных проблем.

Любой из них мог дать прекрасное понятное объяснение в устной форме. Но, как оказалось, они наивно полагали, что при письме необходимо придерживаться более расплывчатого стиля и насыщать документ техническим жаргоном. Это, якобы, влияет на имидж документа, заставляет уважать его.

Это мнение - полная чепуха. Хорошую идею нет надобности облекать в наряд плохой прозы. Работа над узкими техническими и научными темами может быть одновременно и работой над красивой и артистичной формой. Труды У. Джеймса, 3. Фрейда, А. Уайтхеда, Б. Рассела, Я. Броновски служат классическими примерами отточенности формы. Конечно, документы, адресованные специалистам, должны содержать технические описания и термины. Но не стоит перегружать даже профессионалов. Зачастую такой стиль - это лишь дань моде, а не необходимость.

Ваша главная цель - облечь идеи в форму текста, который не только донесет до читателей вашу мысль, но и доставит им удовольствие. Понятно, что этот совет относится ко всем книгам и документам, которые пишутся сейчас или будут написаны. И если бы ему легко было последовать, то каждый бы поступал именно так. Но, увы, это нелегко. Однако есть приемы, которые могут вам помочь. В первую очередь требуется, чтобы те мыслительные образы и схемы, которыми вы пользовались, обдумывая идеи, стали осмысленными и наглядными для вашего читателя.

Тот факт, что концептуальное мышление - это в большей степени мышление образами, чем словами, для вас уже должен был стать очевидным. Мыслить образами - значит мыслить более эффективно. Ведь образ позволяет соединить множество разрозненных фактов, синтезировать их в одной-единственной абстрактной фигуре. Невозможность воспринимать и запоминать более семи предметов одновременно заставляет нас искать способы, которые помогут нам сжать многообразие информации. Так что без использования абстрактных образов вы будете вынуждены принимать решения исходя из небольшого числа слабо структурированных фактов.

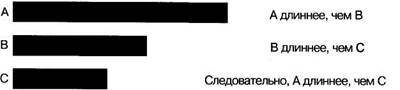

Но воспользуйтесь не семью-восемью жалкими высказываниями, а абстрактными концепциями, и вы обнаружите, что оперируете почти безграничным числом фактов с поразительной легкостью. Рассмотрим пример, демонстрирующий, насколько легче воспринимаются отношения между линиями из образа, представленного рисунком, чем из кучи слов:

Чтобы построить простую и понятную фразу, вы должны начать с мысленного взгляда на то, о чем говорите. Вы тут же увидите внутри себя образ, который затем копируете в словах. Читатель, в свою очередь, воссоздает этот образ из ваших слов, не только лучше воспринимая написанное вами, но и получая удовольствие.

Мы с вами изучим этот творческий процесс, сначала я покажу вам, как легко выделить образы из хорошо написанных документов и прозы, затем дам подсказки, как находить образы, запрятанные в плохо написанных документах, и использовать их в дальнейшем при исправлении написанного.

Создание образов

Пред вами фраза из произведения «Уолден, или Жизнь в лесу». Читая, следите за тем, что происходит в вашем сознании:

Ближе к концу марта 1845 года я взял взаймы топор и отправился к лесу за Уолденским озером, в котором я намеревался построить себе дом. Я начал валить деревья - белые, стройные, еще молодые сосны... Я работал на красивом склоне холма, поросшем сосняком, сквозь который я смотрел на озеро и маленькую лужайку в лесу, где сосны сплетались с орешником. Лед на озере еще не совсем растаял, хотя появились открытые участки темной, казавшейся густой воды.

Разве в процессе чтения в вашем сознании не складывалась четкая картинка, к которой постепенно добавлялись яркие запоминающиеся детали? То, что вы складывали, и было образом, но не фотографическим. Это было то, что Джордж Миллер, к которому я обращалась за примерами*, назвал «образами памяти», и этот образ возникал по кусочкам, которые подбирали именно вы.

Если вы читали этот отрывок в первый раз, как в свое время я, то, вероятно, первое, что вы заметили, была дата - март 1845-го. Возможно, вы представили этот серый день в прошлом веке. Затем вы увидели человека, берущего топор взаймы у другого человека, причем оба неразличимы, и затем вы представили его бредущим к лесу с топором в руке. Какие-то деревья оказываются белоснежными соснами, и вы видите Торо, который валит лес. Следующее предложение описывает холм, и группа сосен внезапно оказывается на этом холме. Потом Торо стоит и смотрит на поле, на пруд, на лед в пруду.

Результат работы вашего воображения может быть таким, а может быть иным, но вы в любом случае создавали картинку, следуя за текстом. Результат этой созидательной деятельности - это образ памяти, объединивший всю прочитанную информацию. Вы создаете образ в процессе восприятия и понимания, а он затем помогает вам лучше и прочнее запомнить прочитанное.

Если вы сейчас закроете книгу и попытаетесь вспомнить то, что прочитали, скорее всего, обнаружите, как трудно повторить текст дословно. Но если вы за ново представите свой внутренний образ, вы сможете описать его словами, и это будет приблизительный эквивалент оригинала.

Образы и метафоры помогают развить память, хотя опыт показывает, что людям свойственно упускать одни детали и переоценивать другие в зависимости от эмоциональной предрасположенности. Тем не менее образы памяти поз-

*«Образы и Модели. Сравнения и Метафоры». «Метафоры и Мышление», Эндрю Орто-ни, ред., Cambridge University Press, 1979.

воляют запомнить и затем повторить основную часть информации, которую читатель включил в такой образ, воспринимая текст фразу за фразой.

В принципе так должно происходить каждый раз, когда вы читаете то, что вам необходимо изучить или запомнить. Некоторые высказывания представить труднее, другие - легче, а когда идея является совсем отвлеченной, стоит воспользоваться схематической структурой, а не образом. Но если высказывание нельзя наглядно представить в какой-нибудь форме, если читатель не может «увидеть» то, что было сказано, вы не можете рассчитывать на его понимание.

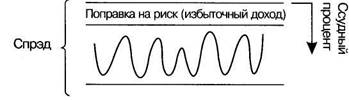

Проиллюстрируем это на примере документа, в котором обсуждается, следует ли Международному банку реконструкции и развития переходить от фиксированного ссудного процента к плавающему:

Риски списания долгов покрываются существующим превышением ссудного процента, спрэд которого именно поэтому не может быть признан чрезмерно высоким. Прибыль Банка возвращается заемщикам снижением фиксированного процента в последующие периоды. Таким образом, фиксированный процент мог бы привести к повышению стоимости заимствований для всех кредиторов, только если бы банк систематически завышал риски и, следовательно, получал «чрезмерно высокую» прибыль более или менее постоянно. Но такое предположение слишком далеко от действительности.

Хотя обсуждаемая ситуация довольно абстрактна, такие слова, как «спрэд», «излишек», «снижение», - позволяют наглядно представить некие взаимоотношения. Если бы кто-то попросил вас нарисовать их, вы могли бы сделать это, воспользовавшись четырьмя линиями и двумя стрелками, как показано на этом рисунке. (Я добавила слова, но для вас в них нет необходимости.)

Этот прием схематизации следует запомнить. Особенно тем, кто не хочет перегружать себя целостными, детализированными образами, но в состоянии зафиксировать смысловую структуру обсуждаемого вопроса. Такие структурные образы обычно состоят из одной или нескольких геометрических фигур (круг, прямая линия, овал, треугольник), выстроенных в определенном схематичном порядке, с добавленными стрелками, указывающими направление или взаимодействие.

Все эти художества могут показаться несерьезными, почти детскими, но все великие «визуальные мыслители» прошлого, например, Эйнштейн, подчерки-вают огромное значение этих неуловимых, неясных, абстрактных образов для «фотографического» мышления.

Копирование образов при помощи слов

Использование этих приемов существенно отличается от простой переработки плохо написанного текста. Мы убедимся в этом, пересмотрев первый пример со страницы 159. Слова не способствуют созданию запоминающихся образов, и мозг тщетно ищет твердой опоры, когда вы читаете эти вязкие и неточные высказывания. Попробуем проанализировать положения этого документа:

• первостепенная по важности сфера,

• потенциальные улучшения,

• повышение эффективности затрат,

организации управленческих усилий в области продаж.

К тому времени, когда мы понимаем, что речь идет об усилиях в области продаж, остальные мысли испаряются из нашего сознания. Но сентенции на этом не заканчиваются:

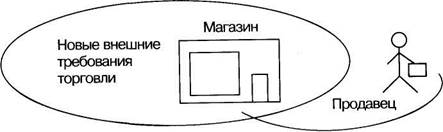

• приведет к необходимым изменениям,

• для развертывания дополнительных полевых продавцов,

• в работе магазинов,

• обусловленным внешними требованиями.

Итак, с какими существительными мы имеем дело здесь? Какие из них достаточно конкретны, чтобы опираться на них в рассуждении? Возможно, это - усилия в области продаж, магазины, изменения в торговле. Как изобразить связь между ними на картинке?

Кажется, что речь идет о чем-то связанном с продавцами в магазинах. Возможно, имеется в виду следующее:

• мы должны реорганизовать работу продавцов в связи с изменениями в условиях торговли.

Как вы понимаете, задача состоит в том, чтобы выделить значимые существительные и найти взаимосвязь между ними. Применим этот прием к двум следующим положениям из примера на стр. 159:

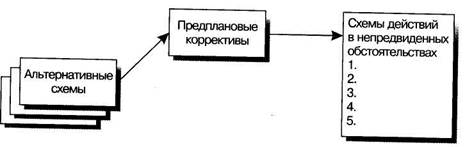

§ Предплановая корректировка может быть построена на основе альтернативных предварительных планов, принятых группой, в виде обрисовывания схемы действий в непредвиденных обстоятельствах и составления специальной финансовой программы для других непредвиденных расходов.

И вновь выберем какие-нибудь существительные. Возможно, это - «предплановая корректировка», «альтернативные предварительные планы», «обрисовывание схемы действий в непредвиденных обстоятельствах» и «составление программы» (что бы ни значили эти словосочетания). Как можно было бы связать их друг с другом?

Вероятно, авторы документа хотели бы донести до читателя план действий в непредвиденных ситуациях. В этом случае ему бы следовало выразить свою мысль так:

§ • Основные положения, которые будут определять порядок изменения деятельности при корректировании планов в непредвиденных обстоя-тельствах.

Рассмотрим еще один пример:

§ Удовлетворение текущей потребности точного анализа движения денежных потоков возлагается на существующую систему. Но эта система не подготовлена для корректной подачи релевантной информации. Улучшения возможны с помощью исправления и добавления информации, неадекватно обработанной при разработке проекта.

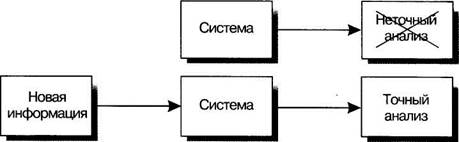

Мы сразу, конечно, можем заметить, что не существует систем, которые ра-ботали бы хорошо без корректной подачи информации. Однако закроем на это глаза, чтобы лишний раз продемонстрировать наш прием визуализации. Итак, базовые понятия здесь такие: «неточный анализ движения денежных потоков», «система», «улучшения», «информация». Можно ли связать их так:

Точное представление о тексте можно составить, изучив получившийся рисунок. Очевидно, что точный анализ может быть сделан при получении соответствующей новой информации. Возможно, суждение можно было бы построить так:

§ В системе может быть произведен корректный анализ движения денежных потоков, если будет обеспечено получение точной информации.

(Без обсуждения с авторами мы не сможем понять, что авторы имели в виду, говоря: «неадекватно обработанная информация при разработке проекта».)

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что заставлять самого себя наглядно представлять отношения между идеями - это очень полезный прием для того, кто хочет писать ярко и выразительно. Когда вы имеете наглядный ментальный образ, вы можете переводить его в выразительные и четкие фразы документа, которые ваш читатель сможет без помех интерпретировать и воспринимать. И вдобавок он получит выгодную дополнительную возможность запомнить информацию и сохранить ее в памяти в форме образов.

Конечно же, сохранение информации и знаний в форме образов зависит от длины цепочки слов, которые мы воспринимаем, и от наших физических воз-можностей удерживать разрозненные слова в сознании. Однако, удерживая образы в памяти, читатель не только с толком размещает новую информацию среди громадных массивов уже накопленной, что впоследствии поможет ему оперировать ею, но и приобретает живое эмоциональное впечатление, которое помогает ему вспомнить эту информацию. Процитирую в заключение этой главы своего родственника, профессора Вильяма Минто, который жил в менее напряженные времена: «Когда вы пишете, то вы - командир, выстраивающий свой батальон слов в одну линию, когда каждый солдат идет друг за другом. И ваши читатели будут воспринимать слова строго по одному, а затем им придется их реформировать и перестраивать. Совершенно безразлично, насколько объемен предмет и насколько глубоко он обсуждается: способ подачи существует только один. И тогда становится понятно, что тот вклад, которого от нас ждет читатель, — это порядок и построение. Вот почему, оставляя в стороне критику всяческих обмолвок или ошибок речи, старые риторы говорили о порядке и построении как о почетных обязанностях, которые мы принимаем на себя по отношению к тем, кто почтил нас своим вниманием».

Иди же, писатель, с миром и поступай именно таким образом.

Приложение

Решение проблем

в бесструктурных ситуациях

Глава 8 характеризовала процесс решения проблем как последовательный логический процесс обнаружения и выявления скрытых структур, которые приводят к появлению нежелательных для нас результатов. Наша теория заключалась в том, что правильное решение всегда становилось изменением первоначальной структуры в таком направлении, когда проблема исключалась как невозможный результат в измененной структуре.

Глава 8 характеризовала процесс решения проблем как последовательный логический процесс обнаружения и выявления скрытых структур, которые приводят к появлению нежелательных для нас результатов. Наша теория заключалась в том, что правильное решение всегда становилось изменением первоначальной структуры в таком направлении, когда проблема исключалась как невозможный результат в измененной структуре.

Однако, как уже упоминалось выше, существуют не только такие ситуации, где суть проблемы заключается в нежелательном результате, но и такие, когда мы просто не можем объяснить некий результат или структуру. А не можете вы объяснить по трем причинам:

§ Потому что структура еще не существует — как, например, когда вы стараетесь изобрести или придумать что-то абсолютно новое.

§ Потому что структура не видна или не обнаружена - как в случае с работой мозга или ДНК, что приводит к необходимости анализировать только видимые результаты, не учитывая скрытых от исследователя особенностей структуры.

§ Потому что структура ошибочно объясняет результаты - как, например, аристотелевское определение силы не давало объяснение движению пушечного ядра или когда вы не можете справиться, несмотря ни на какие химические средства, с ржавчиной.

Возможно, что вы наткнетесь на одну из этих бесструктурных ситуаций в процессе рутинного решения проблем. И хотя подобные вещи требуют более высокого уровня образного мышления, чем тот, о котором мы говорили выше, вы будете приятно удивлены, узнав, что процесс решения выглядит при мерно так же.

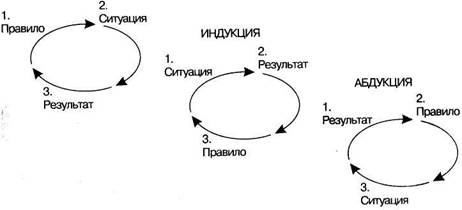

Для этого вам потребуется иная форма — Абдукция — имя, данное Чарльзом Сандерсом Пирсом в 1890 г. процессу решения проблем. Говоря об абдукции, он хотел подчеркнуть сходство процесса решения нечетких проблем с дедукцией и индукцией. Здесь мы разберемся в различиях между двумя формами абдукции и узнаем, как пользоваться второй из них.

Аналитическая абдукция

Ч. С. Пирс считал, что любой мыслительный процесс всегда включает три различные составляющие:

• Правило (верование о способе, которым структурно организован мир),'|

• Ситуацию (наблюдаемый факт, который существует в мире),

• Результат (ожидаемое развитие, полученное как применение Правила к Ситуации).

Способ, который мы используем для решения нечетких проблем, определяется тем, с чего мы начинаем процесс решения и какой добавочной информацией мы владеем. Проиллюстрируем различия в подходах:

| Дедукция | ||

| Правило: | Если мы поднимем цену очень высоко, продажи пойдут вниз. | Если А, тогда В |

| Ситуация: | Мы подняли цены слишком высоко. | А |

| Результат: | Следовательно, объем продаж упадет. | Необходимо В |

| Индукция | ||

| Ситуация: | Мы подняли цены. | А |

| Результат: | Продажи пошли вниз. | В |

| Правило: | Причиной того, что продажи пошли вниз, возможно, являются слишком высокие цены. | Если А, тогда возможно В |

| Абдукция | ||

| Результат: | Продажи пошли вниз. | В |

| Правило: | Одной из причин падения продаж является слишком высокая цена. | Если А Тогда В |

| Ситуация: | Давайте для начала проверим, на самом ли деле цена так высока. | Возможно А |

Мы уже говорили и постоянно говорим о том, что подход к аналитическому решению проблемы состоит из обнаружения нежелательного Результата, поиска причин в структуре ситуации (Правила) и проверки, насколько актуальна в данном случае найденная нами причина (Ситуация). Как вы можете убедиться, эта последовательность полностью совпадает с абдукцией.

И хотя абдукция отличается от индукции и дедукции - очень важно не за-бывать об этих отличиях, — все они тесно связаны. Соответственно, в поисках решения проблем стоит последовательно использовать все три формы анали-тического исследования. Повторюсь, форма, которой вы воспользуетесь, и результаты, которые вы можете получить, полностью зависят от того, с какого места в спирали познания вы начинаете процесс решения проблемы.

Начало процесса познания определяет форму мыслительного процесса . ДЕДЦУКЦИЯ

Научная абдукция

Принципиальное отличие между аналитическим подходом решения рутинных, повседневных проблем, описанным в главе 8, и так называемым креативным или научным подходом, обсуждаемым здесь, заключается в том, что в первом случае мы знаем структуру, ведущую к результату, а во втором - нет. То есть мы имеем два существенных элемента и можем обдумывать способ получения третьего. При творческом или научном подходе необходимо изобрести второй главный элемент в спирали познания, прежде чем можно будет прий ти к третьему.

Обдумывая третий элемент, ученый следует классическому научному методу:

§ гипотеза о структуре, которая могла бы объяснить результат,

§ разработка эксперимента, который может подтвердить или опроверг-нуть гипотезу,

§ постановка эксперимента, чтобы получить однозначный: положитель-ный или отрицательный итог,

§ повторение всего цикла, связанное с выдвижением подгипотез и гипотез, относящихся к оставшимся неисследованным возможностям и т. д.

Ключевые приемы научного подхода - это выдвижение гипотез (правил) и разработка контрольных экспериментов. Обе характеристики требуют oт исследователя высокоразвитого образного мышления.

1. Выдвижение гипотез . Гипотезы «создаются из воздуха», но при этом они воз

никают из исследования структурных элементов ситуации, порождающей

проблему. Например, если вы считаете своей проблемой - найти способ,

который позволит людям общаться на большом расстоянии друг от друга,

не пользуясь криком, вы будете думать либо о том, как усилить голос,

либо о том, как увеличить способности уха. Ваша гипотеза, соответствен

но, отразит ваши способности к воображению.

Но, к несчастью, никто не может дать определенных рецептов, гак использовать способности к воображению. Эти способности требуют несомненной гениальности, которая позволяла бы вам замечать аналогии между тем, что вы видите как проблему, и тем, что существует как данность в мире. Рассмотрим ход мысли Александера Белла, изобретателя телефона:

Меня поразило, что кости в человеческом ухе так массивны в сравнении стойкой мембраной, которая управляет ими. И мне в голову пришла мысль, если мембрана такая тонкая и деликатная может двигать кости, такие массивные, то почему тонкая пластинка стальной мембраны не может двигать кусочки стали.

Понятно, что мы затронули здесь только верхушку громадного айсберга. Ведь никто не знает, какие причины ведут к тому, что один человек обнаруживает аналогию, а другой нет. Конечно, знание всех аспектов проблемы и всех деталей помогает научному поиску. Это точное знание помогает найти решение и проверить правильность гипотез. Однако единственное, что мы знаем точно о самом процессе открытия, - это то, что озарение всегда приходит как зримый образ, как результат мышления наглядными образами.

2. Разработка экспериментов . Как только гипотеза сформулирована, появ

ляется необходимость в следующем шаге, в эксперименте, который либо

подтвердит правильность гипотезы, либо опровергнет ее. И снова от нас

требуется образное мышление, чтобы сказать: «Если эта гипотеза верна, то

к чему конкретно она должна приводить? Надо провести эксперимент,

который дал бы предполагаемый этой гипотезой результат». Изложим то

же самое в понятиях абдукции:

Результат : Я наблюдаю неожиданный факт А.

Правило : А, вероятно, существует, потому что есть ситуация В.

Ситуация : Если бы В было ситуацией, тогда из него закономерно следовало бы С. Проверим, действительно ли обнаруживается С.

Рассмотрим процесс разработки эксперимента и выдвижения гипотез на примере истории о Галилее и пушечном ядре:

Результат : Аристотель говорит, что сила есть то, что приводит к дви-

жению. Из этого следует, что, когда сила прекращает действовать на тело, тело должно перестать двигаться. Тем не менее, когда я выстрелил ядром из пушки, ядро продолжало двигаться даже тогда, когда сила уже не действовала на него. Аристотель, должно быть, ошибся в своих выводах о силе и движении, зависимом от этой силы.

Правило : Я могу обнаружить взаимосвязь между движением и си-

лой на простом примере: когда я роняю мячик из руки, он падает. При этом я замечаю, что в данной ситуации име ется три составляющих:

Вес мячика

Расстояние, которое он пролетает, падая Время, за которое он долетает до земли. Это ведет к трем различным гипотетическим предположениям:

Сила пропорциональна весу тела, на которое эта сила действует

Сила пропорциональна расстоянию, через которое дви-гается тело под воздействием этой силы Сила пропорциональна времени, в течение которого на тело воздействует эта сила.

Ситуаций : Если третья гипотеза истинна, тогда расстояние должно

быть пропорционально квадрату времени. Это означает, что если тело проходит одну единицу расстояния в одну единицу времени, то оно должно проходить четыре еди-ницы расстояния за две единицы времени, а девять еди-ниц расстояния за три единицы времени и т.д. Если я пока-чу мячик вниз по наклонной доске, то он будет двигаться достаточно медленно для того, чтобы я мог измерить рас-стояние, которое он проходит за единицу времени. Та-ким образом, я определю, существует ли связь между расстоянием и временем, которое предсказано в моей гипотезе.

Новое правило : Данные эксперимента совпали с предсказанными гипо-тезой. Следовательно, сила - это то, что производит из-менение в движении.

Основная цель в разработке и постановке эксперимента - это прямой и определенный ответ: верна гипотеза или не верна. Поэтому в эксперименте недостаточно просто следить «за тем, что случится», меняя те или другие условия проведения эксперимента. Результат должен позволять вам без оговорок утверждать новую теорию или приводить к отказу от гипотезы.

Именно так происходит в науке, где существуют наиболее жесткие требования. Но только такой подход позволил нам совершить столько открытий за последние пятьдесят лет. Все совсем по-другому было еще во времена Дарвина, который жаловался: «Как странно, что почти никто не понимает того, что любое наблюдение либо подтверждает, либо опровергает те или иные взгляды».

Заканчивая обсуждение, мы хотели бы предложить краткое руководство по абдукции в табличной форме, которое вы найдете на следующей странице. В таблице вы найдете оба вида абдукции. Мы постарались сделать понятными два различных способа (аналитический и научный) для практического использования в разрешении проблем. Ценность их заключается в том, что они задают жесткую последовательность шагов в процессе решения проблем, ограничивают число этих шагов, не позволяют сбиться в сторону.

Каждый шаг приводит к определенному конечному результату, который вы можете адекватно воспринять. Каждый образ намечает направление для последующего анализа. Когда же проблема будет решена, эти шаги и образы, с которыми шаги связаны, послужат вам якорями, опорными пунктами. Эти пункты помогут вам при обсуждении этой проблемы и при изложении своих соображений на бумаге.

Герб Симон говорит, что решение проблемы - это просто ее четкое описание, которое делает решение очевидным. Мы постарались дать вам представление о том, как подобное описание может быть создано и использовано. Все мы способны думать гораздо более эффективно и креативно, чем мы это делаем сейчас. И ясные знания о принципах мышления, об организации работы над проблемой могут помочь нам совершать все более успешные попытки.

Техника решения проблем .

| Основные вопросы | Аналитический способ решения проблем | Научный подход к решению проблем |

| 1. Что за проблема? | Наглядно представить или изобразить разницу между тем, что мы имеем сейчас, и тем, чего хотим добиться. | Дать определение разрыву между результатом, который мы получили, и результатом, которого мы могли ожидать, основываясь на существующей теории. |

| 2. В чем она заключается? | Проанализировать каждый элемент проблемы, чтобы определить, откуда он появился и почему. | Рассмотреть традиционные следствия из существующей теории, которые могли бы привести к обнаруженному разрыву. |

| 3. Почему она возникает? | Дать определение разрыву между результатом, который мы получили, и результатом, которого мы могли ожидать, основываясь на существующей теории. | Разработать альтернативные гипотезы, которые могли бы устранить разрыв и объяснить полученный результат. |

| 4. Что мы можем сделать для ее решения? | Сформулировать возможные логичные альтернативные изменения,которые могли бы привести к желаемому результату. | Разработать и поставить эксперимент, который исключит одну или несколько гипотез. |

| 5. Что нам следует сделать для ее решения? | Создать новую структуру с учетом тех изменений, которые приведут к появлению удовлетворяющих нас результатов. | Переформулировать существующую теорию, основываясь на полученном в эксперименте результате. |

Библиография

1.  Adler, Mortimer J. & Van Doren, Charles. How to Read A Book. New York:

Adler, Mortimer J. & Van Doren, Charles. How to Read A Book. New York:

Simon and Schuster, 1972.

2. Alexander, Christopher. Notes on the Synthesis of Form. London: Oxford

University Press, 1964.

3. Allport, Floyd H. Theories of Perception and the Concept of Structure. New

York: John Wiley, 1955.

4. Aristotle, Logic (Organon). In Great Books of the Western World. Chicago:

Encyclopaedia Britannica, 1952.

5. Aristotle, Rhetoric (Rhetorica). In Great Books of the Western World. Chicago:

Encyclopaedia Britannica, 1952.