Создание классификационных групп

Создавая классификационные группы, вы можете сказать: «Компании необходимо решить три проблемы». В этот момент ваш разум автоматически отделяет эти проблемы от всех остальных, которые либо есть, либо могут быть у компании. Образуется так называемая дихотомическая структура, изображенная на рис. 32. Два класса объектов, формирующие ее, взаимно исключают друг друга. И, разумеется, эти два класса объединяют все проблемы, имеющиеся у компании в наличии.

Вы должны стремиться к тому, чтобы выделенные проблемы исключали все прочие на основании особого признака, свойственного только им. И обязательно убедитесь, что все проблемы с этим особым признаком вошли в одну группу. Затем вы располагаете их в порядке интенсивности проявления этого особого признака, начиная с наибольшей степени интенсивности.

Меня часто спрашивают: зачем, определив значимость особых признаков, следует ставить на первое место то суждение, у которого эта значимость выше? При этом часто указывают, что, начав с менее значительного высказывания, можно более драматично подать важнейшее. Возможно, так действительно более драматично и энергично, но стало бы от этого изложение яснее? Я полагаю, что нет, поэтому предпочитаю порядок подачи «от сильнейшего звена к слабейшему звену». Впрочем, это вопрос вкуса и стиля. Если вам требуется при-влечь не только внимание, но и вызвать эмоциональную реакцию, вы совершенно спокойно, не нарушая правил упорядочения, можете изменить направление на противоположное: «от слабого варианта к сильному».

Рис . 32. Классификация ограничивает ваше мышление узким набором объектов, которые вы предполагаете ранжировать

| 3 проблемы компании, которые... |

Если бы описанная выше техника исчерпывала все сложности в классификации идей, то проблем упорядочения суждений по степени проявления выбранного признака не существовало бы вовсе. Но это, увы, не так. И прежде всего потому, что человеку свойственно классифицировать. Люди стремятся объединить в классификационные группы все, что они видят и воспринимают. По крайней мере, присвоить имя. К несчастью, человек также вольно начинает обращаться с идеями и суждениями, объединяя в группы почти все, что обладает лишь отдаленным или приблизительным сходством. Обычно идеи или суждения считают схожими, следовательно, объединяемыми, если они восходят к описанию одного процесса или одной структуры.

Это абсолютно верный подход, если вы ясно представляете основания для классификации идей или если эти основания взяты из соответствующего описания и совпадают с вашими собственными. Но чаще всего авторы с большим удовольствием берут за основу три-четыре идеи, уже объединенные в группу, и даже не утруждают себя тем, чтобы проверить, верно ли их объединили.

Я приведу вам пример на первый взгляд приемлемой, но на самом деле ложно объединенной группы идей. Затем мы рассмотрим, как пользоваться приобретенными методиками, чтобы определять логические неточности в группах, кажущихся выстроенными верно.

Несколько лет назад «Бэнкерс Траст Компани» переиздала книгу 1921 года выпуска Джеймса Харви Робинсона «Разум в деятельности». Там есть такая мысль:

«Мы не думаем в достаточной степени о процессе мышления, и многие наши ошибки есть результат существующих иллюзий по отношению к нему. Давайте на секунду забудем все умничанья, которые мы могли вычитать у философов прошлого, и поймем, наконец, то, что происходит в нас самих».

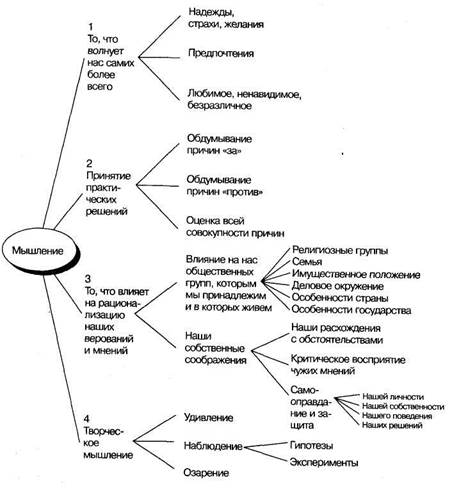

Затем Робинсон производит классификацию различных источников мышления так, как это показано на рис. 33. Вы видите четыре классификационные группы. Но только в первой и третьей обнаруживаете единство классификационного признака «Что происходит в нашем сознании». Вторая и четвертая описывают, скорее, сам процесс и отвечают на вопрос «Как мы это делаем?» Обратимся к первой группе. Чтобы определить обоснованность и непротиворечивость объединения идей, протестируем, откуда они возникли.

1. Каким образом автор выделил и обозначил отдельные источники мышления?

Как вещи/темы, определяющие направление наших фантазий.

2. Могу ли я более точно определить именно эти источники?

Это эмоциональные реакции на явления окружающего мира.

3. Могу ли я установить их логический порядок, основываясь на определении?

Наиболее распространенная реакция - будет всегда первая.

4. Есть ли здесь еще какое-нибудь упущение?

Возможно, нет.

Рис . 33. Классификация источников мышления

Быть может, вы не согласитесь с моим скепсисом относительно этой громоздкой описательной схемы мышления и, вероятно, будете правы. Ведь самое главное в том, чтобы оценить мышление в целом, а для этого необходимо установить все без исключения источники, благодаря которым «запускаются» механизмы мышления. При этом надо быть уверенным в том, что ни один из источников не упущен из виду. При таком изначально строгом подходе я, например, не могу гарантировать, что не пропущу ни одной эмоциональной реакции на внешний мир, но вы, вполне вероятно, сможете все учесть. Если при этом вам удастся добавить что-то свое в авторскую классификацию, вы, вероятно, потеряете к ней доверие.

Теперь разберем при помощи требования ВИИД корректность авторских рассуждений о порядке образчиков мышления в отдельно взятой третьей группе (Рационализация наших верований и мнений). Для этого просто повторим на этом уровне иерархии уже известные нам четыре контрольных вопроса.

1. Каким образом автор выделил и обозначил отдельные источники мышления?

Как дорогие сердцу убеждения, в которых мы абсолютно уверены

2. Могу ли я более точно определить именно эти источники?

Все они отражают влияние раннего воспитания

3. Могу ли я установить их логический порядок, основываясь на определении?

Я не думаю, что правильным порядком будет время первоначального, раннего постижения этих убеждений

4. Есть ли здесь еще какое-нибудь упущение?

Возможно, автором перечислено слишком много всего, в особенности это касается тем собственности и бизнеса.

Какая разница, полный ли комплект идей и утверждений в группах, или, напротив, недостаточное количество? А разница такова, что полнота или неполнота будет влиять на восприятие и оценку «правильности» нашей группы читателем. Если мы вышли за разумные пределы группирования, наши суждения не будут адекватно поддержаны на следующем, нижнем уровне. Если мы включили в группу не все, что возможно и должно, то читатель соблазнится сам добавить отсутствующий элемент, а от этого зависит трактовка и интерпретация смысла всей группы.

Например, анализируя элементы третьей группы, которую мы разобрали выше, автор книги, подводя итог, пишет:

• «Мы предпочитаем придерживаться того, что принято считать истинным.

И с негодованием кидаемся на всякого, кто оспаривает дорогие нам

убеждения, не задумываясь о том, насколько они на самом деле обо

снованы».

Сказанное может быть отчасти верным в отношении религии, семьи, отечества, государства. Однако я считаю, что трудно представить себе людей, которые с таким же эмоциональным рвением защищали бы мыслительные концепции, связанные с имуществом и бизнесом.

Словно по контрасту итоговое суждение, опирающееся на первую из четырех групп, звучит так:

• «Большая часть нашего спонтанного мышления так интимна, касается потаенного мира личности, постыдна или тривиальна, что не позволяет нам описать виды спонтанного мышления целиком».

Это суждение, кажется, адекватно обоснованным для всех трех направлений в этой группе, и мы просто не можем и подумать, чтобы добавить еще что-нибудь существенное в первую группу идей.

Повторюсь, моя цель - показать вам, что объединение в логические группы не возникает из воздуха, а отражает аналитическую оценку, которая в свою очередь содержит и накладывает определенный строгий порядок. Вам следует сознательно подходить к этим аналитическим предпосылкам, так, чтобы быть уверенными: вы говорите именно то, что имеете в виду.

Дополнительные примеры на группирование идей и высказываний

Чтобы почувствовать, насколько по-разному будет строиться процесс логического упорядочения, рассмотрим несколько примеров. Положим, ваша секретарша принесла следующий «сырой» документ.

Традиционный финансовый подход к оценке инвестиций ведет к ошибоч-ным рекомендациям для корпоративного поведения...

Корпорациям следует инвестировать во все возможные перспективные виды деятельности, где вероятный возврат средств превышает стоимость капитала.

Надежные количественные методы измерения будущей неопределенности и рисков - это залог более эффективного размещения ресурсов.

Планирование и бюджетирование капиталовложений — это два совершенно разных процесса. Бюджетирование капиталовложений — обособленный вид финансовой деятельности.

Роль топ-менеджеров ограничивается перебором числовых вариантов, а не осмыслением скрытых возможностей.

Очевидно, что эти четыре ошибочных рекомендации - следствие традиционного финансового подхода в корпорациях. Более того, это общепринятые и чрезвычайно распространенные «правила большого пальца» для высшего уровня руководителей. Задумаемся о них. Если вы запишете очевидные и прямые последствия этих житейских правил, то получите такой сокращенный список.

Поощряет корпорации к инвестированию.

Побуждает к количественному измерению неопределенности.

Отделяет планирование от бюджетирования капитала.

Подталкивает руководство к цифровому анализу.

Теперь все утверждения в списке, кроме третьего, могут быть восприняты как части процесса принятия решения, который диктует иной порядок подачи информации и, как следствие, бумага, которую теперь исправила ваша расторопная секретарша, становится более ясной.

«Традиционный финансовый подход корпораций к оценке эффективности инвестиций может привести к необоснованным решениям в распределении ресурсов, решениям, отличающимся следующими недостатками:

- выпячивают количественную оценку будущей неопределенности и риска как ключевого условия для выбора проекта;

- подталкивают руководство к цифровому, а не к качественному анализу;

- поощряют вложения во все проекты, где вероятный возврат средств превышает стоимость капитала, при этом иные соображения успешности игнорируются».

В ряде случаев даже неопытный человек очень легко установит истинный скрытый порядок идей уже при беглом чтении. Однако гораздо чаще вы будете иметь дело с идеями и суждениями, относящимися к группам с разными прин ципами упорядочения. И тогда моментально восстановить логику во время первого прочтения «всей кучи» будет трудновато.

Существуют проблемы в отчетности о продажах и учете товаров:

1. Доклады и отчеты зачастую бессодержательны.

2. Учетные данные ненадежные.

3. Учетные данные запаздывают.

4. Учетные данные не сопоставлены с данными о продажах.