Глава 1 Количественный анализ. Физические методы анализа

Основной задачей количественного анализа в аналитической химии является квалифицированное заключение о количестве того, или иного ингредиента (молекулярного вещества, иона и др.) в исследуемом объекте. В любой специальности есть несколько уровней профессионализма, основы высшего уровня могут быть заложены только в молодом возрасте.

Для ветеринарных специалистов и зоотехников на высоком профессиональном уровне востребованным является экспериментальное исследование и последующие расчёты для получения различных количественных характеристик кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов. Для агрономов, специалистов растениеводства, в том числе садоводства анализируемыми объектами могут быть почва, удобрения и микроэлементные добавки, средства зашиты растений, растения, или их части.

Для специалистов, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственного сырья первоочередными задачами, являются контроль качества сырья, вспомогательных материалов, хода технологического процесса и готовой продукции, они могут также столкнуться с необходимостью уточнения концентрации моющих, дезинфицирующих средств.

Любые количественные методы аналитической химии связаны с использованием химической посуды и лабораторного оборудования, приготовлением рабочих и стандартных растворов, поэтому важнейшей компетентной характеристикой профессионала является четкое знание основ техники безопасности при работе с оснащением химических лабораторий, различными группами химических веществ.

Методы количественного анализа подразделяют на физические, химические и физико-химические.

Физические методы количественного анализа включают преимущественно такие, которые проводят измерение физических свойств веществ, например, плотность. К ним примыкают биохимические методы, которые обычно рассматриваются к курсе «Биохимия».

Химические методы основаны на химических превращениях, протекающих в растворах с образованием осадков, окрашенных соединений или газообразных веществ. К химическим методам количественного анализа относят гравиметрический (гравиметрия) и титриметрический (объемный) методы. Для получения аналитического сигнала используют химические реакции разных

типов: нейтрализации, ионообменные, комплексообразования, окислительно-восстановительные и др., в связи с этим химические методы анализа имеют свою подклассификацию.

К физико-химическим (приборным) методам анализа относятся методы с использованием специализированного высокочувствительного аналитического оборудования. Физико-химические методы анализа основаны на количественном изучении зависимости состав – физическое свойство объекта. Аналитическим сигналом служит электрический потенциал, сила тока, сопротивление и др., или любой другой параметр, связанный определенной функциональной зависимостью с составом и концентрацией объекта исследования.

Химические методы анализа иначе называют классическими, а физические и физико-химические методы анализа – инструментальными или приборными, т. к. проведение анализа с привлечением этих методов как правило, требует использования измерительной аппаратуры.

Однако классификация методов количественного анализа достаточно условна: например, плотность можно определять приборным методом с помощью плотномера и физическим способом, используя гравиметрию, или титриметрический химический метод осуществлять с помощью бюретки (химический метод) и с помощью блока автоматического титрования физико-химическим способом.

Разделы учебного пособия отражают все основные блоки аналитической химии с тем, чтобы студенты получили представление о различных методах и навыки работы с различным биологическим материалом. Наиболее близкие по аналитическому сигналу лабораторные работы объединены в один раздел.

Отчет по лабораторной работе выполняется по плану:

1) дата выполнения, название и цель работы;

3) ход выполнения работы (кратко); 4) экспериментальные данные (очень подробно, с соблюдением всех правил записи результатов измерений и указанием единиц измерения);

5) графики на миллиметровой бумаге или в компьютерном исполнении (если используется графический способ нахождения неизвестной концентрации);

6) расчет результатов анализа (подробно, с объяснениями), в том числе с применением методов математической обработки данных;

7) оценка погрешности определения (после проверки результата у преподавателя).

При ведении рабочего журнала следует уделять особое внимание точности измерений и записи их результатов (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Правила записи результатов измерений

| Измеряемая величина | Средство | Точность измерения | Пример записи |

| Объем V, мл при использовании точной мерной посуды (класса А) | Пипетка Мора, бюретка | +0,05 мл | 21,40 мл 21,45 мл 21,50 мл |

| Мерная колба | +0,1 мл | 100 мл | |

| Объем V, мл при использовании посуды с ориентировочными делениями (класса Б) | Мерный цилиндр, химический стакан, мензурка | +1 мл | 100 мл 40 мл 15 мл 3 мл |

| Масса m, г | Весы с цифровым табло | С точностью весов (все знаки после запятой) | |

|

Плотность ρ, г/см3; рН и другие аналитические сигналы | Приборы с неэлектронной шкалой | С точностью не превы-шающей цену деления | |

| Приборы стрелочного типа | С точностью не превышающей ½ цены деления | ||

| Приборы с цифровым табло | С точностью, соответствующей минимально возможной дискретности показаний табло (все знаки после запятой) | ||

| Расчётные величины | Расчёт | С точностью наименее точной величины, взятой для расчёта | |

Отбор и хранение проб биологических объектов проводят по соответствующим государственным стандартам:

ГОСТ 5667-65 – для хлеба и хлебобулочных изделий;

ГОСТ ГОСТ 26809-2014 – для молока и сливок;

ГОСТ ГОСТ Р 59024-2020 – для воды питьевой;

ГОСТ 32103-2013– для соков; консервов

ГОСТ 7269-2015 – для мясных продуктов;

ГОСТ Р 54628-2011 – для детского питания, витаминно-минеральных препаратов и БАДов;

ГОСТ 12036-85 – для другой сельскохозяйственной продукции (унифицированный) и др.

1.1 Определение плотности

Показатель плотность позволяет оценивать подлинность, чистоту анализируемого объекта или определять концентрацию вещества в растворе. Плотность является одной из важнейших физических величин, характеризующих свойства вещества, которая, в отличие от удельного веса, не зависит от географического расположения объекта.

Плотностью (ρ, г/см3, реже в кг/м3) называют массу единицы объема вещества, рассчитанную как отношение массы к объему по формуле:

| (1.1) |

где m – масса вещества, г; V – объем вещества, см3.

Различают плотность абсолютную и относительную. Наиболее часто используют относительную плотность, так как она является постоянной величиной для каждого химически однородного вещества и растворов веществ при данной температуре. В приложении 1 приведены плотности наиболее часто используемых в аналитической химии растворов веществ.

Относительная плотность (d) представляет собой отношение плотности анализируемого вещества к плотности другого вещества при определенных условиях и выражается отвлеченным числом. Относительная плотность с увеличением температуры уменьшается, с понижением – увеличивается.

Относительная плотность (d) представляет собой отношение плотности анализируемого вещества к плотности другого вещества при определенных условиях и выражается отвлеченным числом. Относительная плотность с увеличением температуры уменьшается, с понижением – увеличивается. Относительную плотность жидких и твердых веществ определяют по отношению к воде дистиллированной.

Так как относительная плотность зависит от температуры, то ее определяют при стандартной температуре 20°С.

В конкретных методиках иногда указывается проводить изменение при 4°С (при которой вода имеет максимальную плотность). В этом случае с помощью индексов указывают температуру, при которой определяли плотность анализируемого вещества, и температуру воды, объем которой принят за единицу:

| (1.2) |

| (1.3) |

где ρ – абсолютная плотность раствора анализируемого вещества, г/см3;

| - относительные плотности раствора по отношению к дистиллированной воде при 20 и при 4 °С. |

| V ; V o | - объёмы анализируемого раствора и дистиллированной воды; |

| - абсолютные плотности дистиллированной воды при 20 и при 4 °С. |

Абсолютную плотность замеряют ареометром, или плотнометром. Для молока существует разновидность ареометра, называемая лактоденсиметром. Относительную плотность замеряют пикнометром методом гравиметрии.

1.1.1 Определение плотности пикнометром методом гравиметрии

Определение плотности с помощью пикнометров используют, когда необходимы более точные измерения. Относительную плотность жидких и твёрдых веществ замеряют методом гравиметрии (в том числе и сильнолетучих жидкостей), твердых жиров и восков с точностью ±0,001 г/см3 исследуют методом гравиметрии с помощью пикнометров.

Первые два взвешивания позволяют установить истинную емкость пикнометра, а первое и третье - массу исследуемой жидкости в объеме пикнометра.

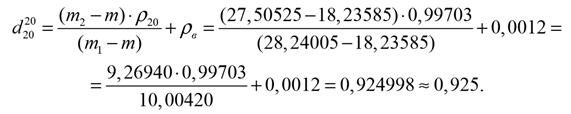

Конструкция пикнометра зависит от агрегатного состояния анализируемых объектов: газообразного, жидкого и твёрдого. В фармацевтическом анализе применяют в основном стеклянные пикнометры, представляющие собой сосуды специальной формы и определенной вместимости (рис. 1.1).

Для определения плотности жидкости проводят три взвешивания:

- пустого пикнометра,

- пикнометра, заполненного чистой водой до определенной отметки,

- пикнометра, заполненного исследуемой жидкостью до той же отметки.

Так, при определении плотности масла растительного по ГОСТ ISO 6883 получили следующие данные массы, г (три повторности):

- пустого пикнометра - 18,23585;

- пикнометра, заполненного чистой водой до определенной отметки – 28,24005;

- пикнометра, заполненного растительным маслом до той же отметки – 27,50525.

По формуле 2.2 произвели расчёт:

Рис. 1.1. Различные виды пикнометров: А – с притёртой пробкой; Б – с градуированным горлом; В – Рейшауэра; Г – Ренье; Д – Гей-Люссака; Е – с меткой и глухой пробкой; Ж – с капиллярным отверстием в пробке; З – со съемной горловиной; И – Освальда; К – Менделеева.

Обычно для измерения плотности жидкостей используют пикнометр Ренье, Менделеева, или пикнометр с притёртой пробкой

Для твёрдых и сыпучих веществ используют пикнометр со съемной горловиной или пикнометр Рейшауэра; для исследования летучих веществ – пикнометр Освальда.

Некоторые пикнометры (Гей-Люссака, с градуированным горлом) подходят как для жидких, так и для твёрдых веществ. Существуют и специальные пикнометры для газов. Для сильновязких жидкостей лучше использовать плотнометры, или ареомерты.

Выберите объект исследования (жидкость) и определите относительную плотность с помощью пикнометра:

Основные химическая посуда, реактивы:

Пикнометр Ренье, Менделеева, Гей-Люссака или с градуированным горлом; аналитические весы; термостат или аналогичный; спирт медицинский; эфир медицинский; дистиллированная вода; фильтровальная бумага.

Ход работы:

1. Взвесьте чистый сухой пикнометр вместе с пробкой с точностью не менее ±0,0002 г.

2. С помощью маленькой воронки (с вытянутым носиком) заполните пикнометр дистиллированной водой немного выше метки, закрывают пробкой.

3. Поместите закрытый пробкой пикнометр в термостат и выдерживают при температуре 20±0,01°С в течение 20 мин.

4. Выньте пикнометр из термостата и быстро (чтобы не изменилась температура пикнометра) доводите уровень воды в пикнометре до метки, отбирая излишек воды с помощью пипетки или свернутой в трубку полоски фильтровальной бумаги.

5. Пикнометр вновь закройте пробкой и выдерживайте в термостате при той же температуре (20±0,01)°С ещё в течение 10 мин. Затем пикнометр достаньте из термостата, проверьте положение мениска воды относительно уровня метки.

6. Если мениск воды находится на уровне метки, необходимо вытереть свернутой в трубку полоской фильтровальной бумаги внутреннюю поверхность горлышка пикнометра. Также вытирают фильтровальной бумагой весь пикнометр снаружи, закрывают пробкой.

7. Если мениск ниже или выше уровня метки, то воду соответственно необходимо долить с помощью пипетки или отобрать с помощью свернутой в трубку фильтровальной бумагой.

8. Выдерживать пикнометр под стеклом аналитических весов в течение 10 мин и взвешивают с точностью ±0,0002 г. Пикнометр освобождают от воды.

9. Высушить пикнометр, ополаскивая последовательно спиртом и эфиром (сушить пикнометр нагреванием не допускается). Для удаления остатков эфира продувают пикнометр воздухом.

10. Произвести расчёт относительной плотности и ошибки исследования (среднеквадратичного отклонения повторного определения).

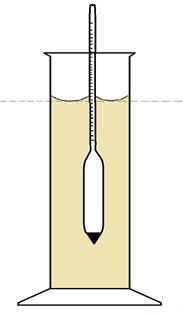

1.1.2 Определение плотности с помощью ареометра

Исследование плотности растворов ареометром (абсолютной, удельной) позволяет получить менее точный показатель (погрешность ±0,01 г/см3), но является экспресс-, или быстрым методом, достаточным для большинства случаев технологического или агротехнического контроля. Удельная плотность — это измеренная плотность жидкости при определенной температуре и давлении.

Ареометр представляет собой стеклянную трубку, расширяющаяся (нижняя) часть которого заполнена балластом (сухая и чистая дробь, залитая слоем смолы, сургуча или другого связывающего вещества.

Различают ареометры общего и специального назначения: для сахарных растворов; спирта; пива; молока молочных продуктов (лактоденсиметр); электролитов; нефти; урины; растворов кислот и щелочей; грунта и др. Лактоденсиметр дополнительно снабжён термометром. В случае, если плотность ареометром замеряется не при (20±0,1) °С, то по соответствующему ГОСТ производится внесение поправки к результату. Колебаниями атмосферного давления, как правило, пренебрегают, если иное не оговорено в специальной технической документации. На некоторых ареометрах есть обозначения, при какой температуре необходимо производить измерения.

Верхняя узкая часть ареометра имеет шкалу, проградуированную в кг/м3, г/мл3, или %, согласно назначению ареометра. Чем меньше относительная плотность жидкости, тем глубже погружается в нее ареометр. Поэтому верхняя часть градуировки шкалы соответствует наименьшему значению относительной плотности, нижнее – наибольшему, которые можно измерить с помощью данного ареометра. Промышленность выпускает наборы ареометров, различающиеся точностью шкалы, перекрываемым диапазоном относительной плотности (в интервале от 0,65 до 1,98) и назначением. Шкала наиболее точных ареометров охватывает значения относительной плотности в пределах 0,2–0,4 единицы. Промежутки между этими значениями шкалы разделены на более мелкие интервалы для определения относительной плотности с точностью до третьего знака после запятой. Для определения относительной плотности испытуемую жидкость (раствор) наливают в стеклянный цилиндр вместимостью не менее 0,5 л (размер цилиндра должен соответствовать размеру ареометра) так, чтобы уровень жидкости был ниже края цилиндра на несколько сантиметров и при погружении ареометра в цилиндр жидкость не перелилась через край (это опасно в случае анализа концентрированных кислот или щелочей и других агрессивных жидкостей).

| Рис. 1.2. Работа с ареометром |

Основные химическая посуда, реактивы:

Ареометр; мерный цилиндр на 500 мл или 1000 мл; дистиллированная вода.

Ход работы:

1. Выберите раствор для исследования и ареометр с ожидаемым интервалом шкалы плотности.

2. Осторожно погрузите ареометр в жидкость, не выпуская его из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. Затем ареометр плавно отпустите, чтобы он принял нужное положение.

3. При измерении ареометр должен находиться в центре цилиндра и ни в коем случае не касаться стенок цилиндра или быть к ним очень близко, так как положение ареометра в цилиндре существенно отражается на точности показаний. Точно так же недопустимо, чтобы ареометр касался дна цилиндра.

4. Отсчет проводите по делению шкалы ареометра, которое соответствует нижнему (для прозрачных неокрашенных жидкостей) или верхнему мениску (для сильноокрашенных жидкостей) анализируемой жидкости. Повторите измерение, запишите средний результат и среднеквадратичное отклонение.

5. После измерения ареометр обмойте водой (если определяли плотность водных растворов), ареометр необходимо вытереть полотенцем для чистой посуды и убрать в специальный футляр.

6. Если ареометром определяли плотность жидкости, нерастворимой в воде (несмешивающейся с водой), то его нужно сначала обмыть подходящим органическим растворителем, например, эфиром; затем водой, вытереть и убрать в футляр.

1.1.3. Определение плотности с помощью плотномера

Плотномеры применяют в случае, если необходимо определять плотность малых объемов (1– 2 мл) жидкостей и газов с точностью до ±0,0001 г/см3. Приборы имеют различный внешний вид и назначение (рис. 2.3.).

Принцип измерения плотности плотномером основан на определении периода колебаний U-образной измерительной трубки определенного объема, вызываемых электромагнитным генератором. Частота собственных колебаний трубки зависит от ее конструктивных особенностей – упругости и массы и определяется в процессе калибровки при заполнении ее веществом с известной плотностью. При заполнении трубки испытуемым веществом частота колебаний трубки меняется в зависимости от массы (плотности) вещества. Измеряемый специальным датчиком период колебаний измерительной трубки автоматически пересчитывается на плотность образца в г/см3.

| |

| Рис. 1.3. Внешний вид различных плотномеров | |

1.2 Определение показателя «Влажность» или