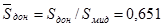

Циркуляционный поток (вихрь)

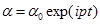

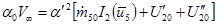

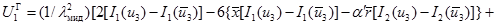

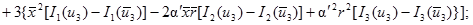

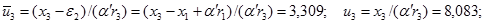

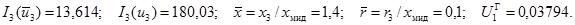

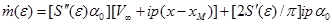

Рассмотрим течение, заданное комплексным потенциалом:

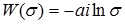

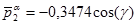

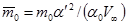

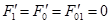

, (1.41)

, (1.41)

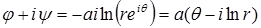

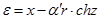

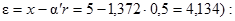

где а - постоянная величина. Представим это уравнение в виде

.

.

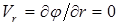

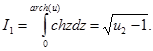

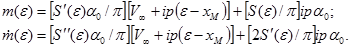

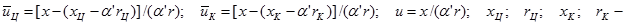

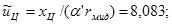

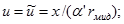

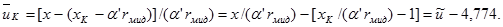

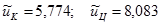

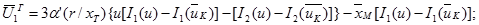

Отсюда находим

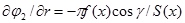

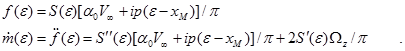

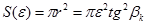

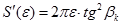

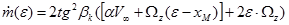

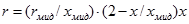

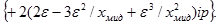

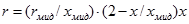

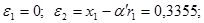

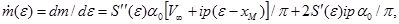

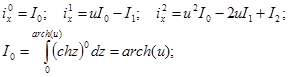

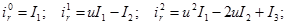

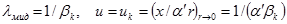

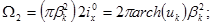

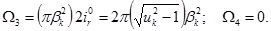

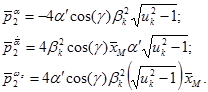

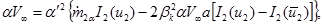

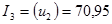

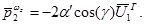

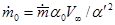

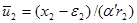

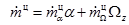

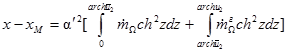

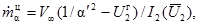

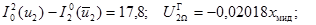

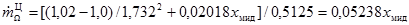

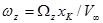

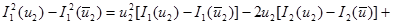

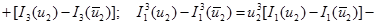

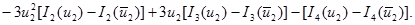

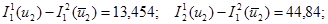

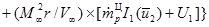

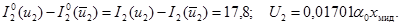

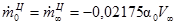

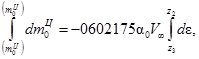

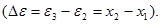

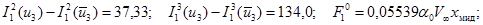

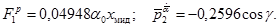

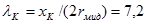

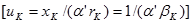

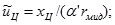

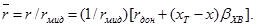

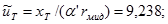

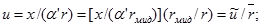

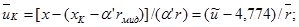

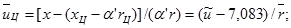

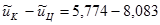

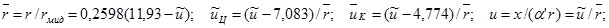

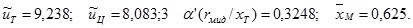

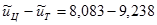

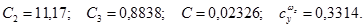

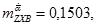

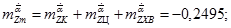

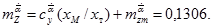

; (1.42)

; (1.42)

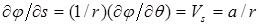

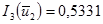

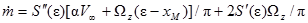

. (1.43)

. (1.43)

Из (1.42) следует, что радиальная составляющая скорости  , а нормальная к радиусу составляющая Vs равна производной от j по дуге s линии тока, т. е.

, а нормальная к радиусу составляющая Vs равна производной от j по дуге s линии тока, т. е.

. (1.44)

. (1.44)

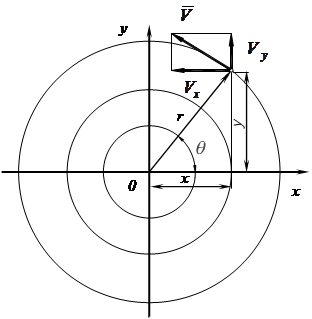

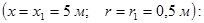

Уравнение линий тока (траекторий) получаем из условия y = const, что дает в соответствии с (1.43) уравнение r = const. Это уравнение представляет собой семейство линий тока в виде концентрических окружностей. Вдоль них направление движения положительное, если оно происходит против часовой стрелки (от оси х к у); в этом случае коэффициент а в (1.44) будет со знаком плюс.

|

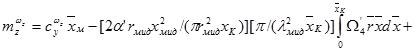

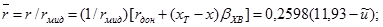

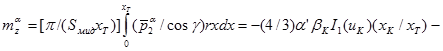

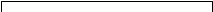

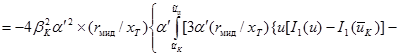

Такой поток, в котором частицы перемещаются (циркулируют) вдоль концентрических окружностей, называется циркуляционным потоком (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Схема циркуляционного потока (точечного вихря)

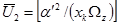

Циркуляция скорости в рассматриваемом потоке Г=2p r  . Так как

. Так как  =a/r , то Г=2 p a, откуда а=Г /2 p . Таким образом, физический смысл постоянной а состоит в том, что ее величина определяется циркуляцией потока, которая, как было установлено, в свою очередь равна интенсивности вихря. Поток, создаваемый вихрем, расположенным в начале координат, где Vs = a / r

=a/r , то Г=2 p a, откуда а=Г /2 p . Таким образом, физический смысл постоянной а состоит в том, что ее величина определяется циркуляцией потока, которая, как было установлено, в свою очередь равна интенсивности вихря. Поток, создаваемый вихрем, расположенным в начале координат, где Vs = a / r  , называется также плоским вихревым источником, или просто вихрем.

, называется также плоским вихревым источником, или просто вихрем.

Таким образом, рассмотрены простейшие случаи течения, для которых точно определены потенциалы скоростей и функции тока. Комбинируя эти течения, можно при определенных условиях получить более сложные потенциальные потоки, эквивалентные тем, которые возникают при обтекании тел заданной формы.

2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1

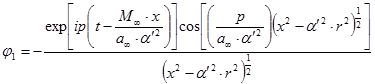

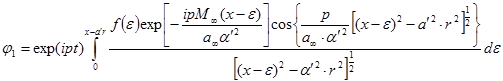

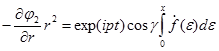

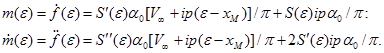

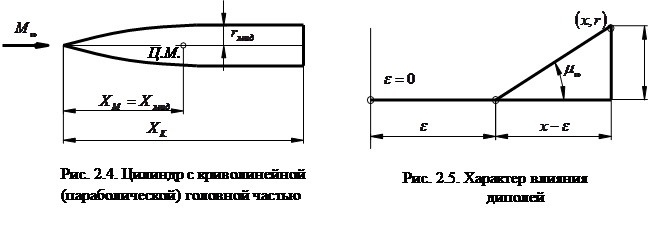

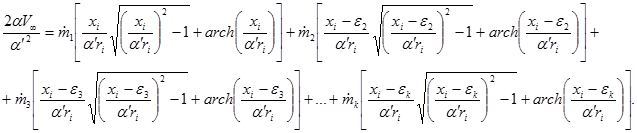

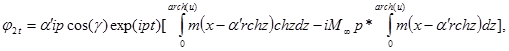

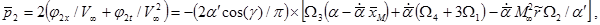

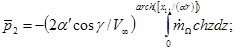

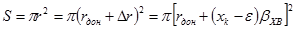

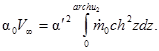

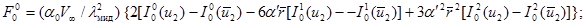

Потенциал скоростей точечного сверхзвукового неустановившегося источника (стока) единичной интенсивности определяется выражением [5,6]

, (2.1)

, (2.1)

|

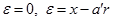

где  - время действия источника;

- время действия источника;  - частота колебаний;

- частота колебаний;  - скорость звука в воздухе;

- скорость звука в воздухе;  (

(  - число Маха набегающего потока);

- число Маха набегающего потока);  - координаты точки А, в которой определяется потенциал

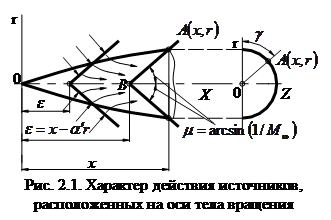

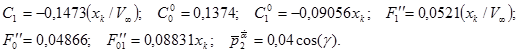

- координаты точки А, в которой определяется потенциал  источника, расположенного на оси тонкого тела вращения в точке В (рис. 2.1). Используя выражение (2.1), найдите зависимость для потенциала

источника, расположенного на оси тонкого тела вращения в точке В (рис. 2.1). Используя выражение (2.1), найдите зависимость для потенциала  непрерывно распределенных диполей, представляющего собой дополнительный потенциал неосесимметричного неустановившегося обтекания тонкого тела вращения.

непрерывно распределенных диполей, представляющего собой дополнительный потенциал неосесимметричного неустановившегося обтекания тонкого тела вращения.

Решение:

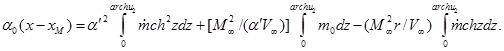

В соответствии с приведенным выражением потенциал  зависит от расстояния между источником, расположенным в начале координат, и точкой пересечения с осью

зависит от расстояния между источником, расположенным в начале координат, и точкой пересечения с осью  линии Маха, проведенной через заданную точку А(

линии Маха, проведенной через заданную точку А(  ). В том случае, когда источник расположен в точке с координатой

). В том случае, когда источник расположен в точке с координатой  , вместо

, вместо  следует принять

следует принять  . Если при этом интенсивность источника отличается от единичной и определяется некоторой функцией

. Если при этом интенсивность источника отличается от единичной и определяется некоторой функцией  , то

, то

, (2.2)

, (2.2)

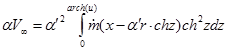

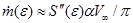

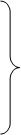

Пусть источники переменной интенсивности  распределены непрерывно вдоль оси

распределены непрерывно вдоль оси  . При этом скорость в любой точке А(

. При этом скорость в любой точке А(  ) определяется теми возмущениями, которые исходят из источников, расположенных вверх по течению, и распространяются только внутри конусов Маха с вершинами у источников. Таким образом, действие источников проявляется в интервале

) определяется теми возмущениями, которые исходят из источников, расположенных вверх по течению, и распространяются только внутри конусов Маха с вершинами у источников. Таким образом, действие источников проявляется в интервале  (рис. 2.1). В соответствии с этим

(рис. 2.1). В соответствии с этим

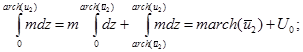

, (2.3)

, (2.3)

где знак «–» из уравнения (2.2) включен в значение  .

.

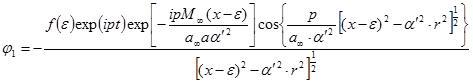

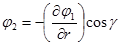

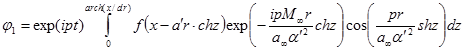

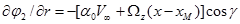

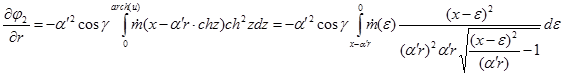

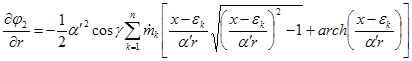

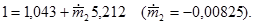

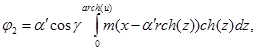

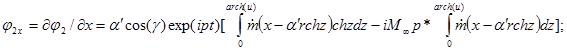

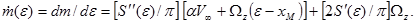

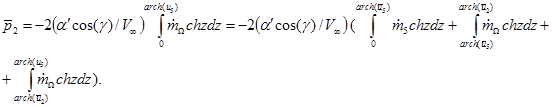

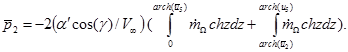

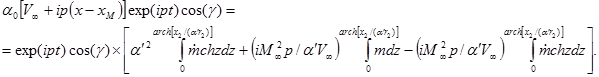

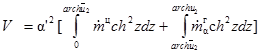

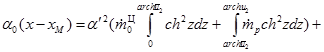

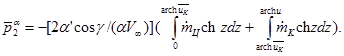

Чтобы определить потенциал  непрерывно распределенных диполей, воспользуемся формулой

непрерывно распределенных диполей, воспользуемся формулой

, (2.4)

, (2.4)

где  — меридиональный угол (рис. 2.1).

— меридиональный угол (рис. 2.1).

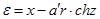

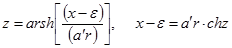

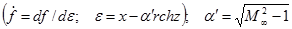

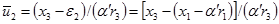

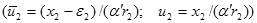

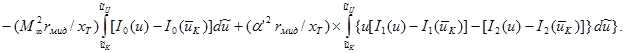

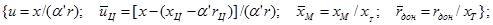

Для преобразования (2.3) введем переменную  в соответствии с уравнением

в соответствии с уравнением  , из которого имеем:

, из которого имеем:

,

,

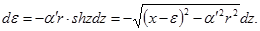

Уравнение (2.3) получаем в виде

.

.

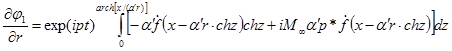

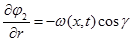

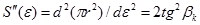

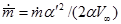

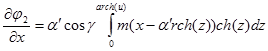

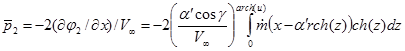

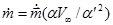

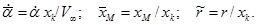

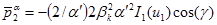

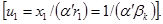

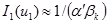

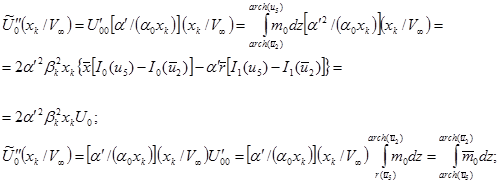

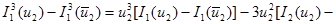

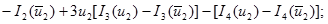

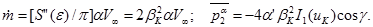

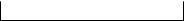

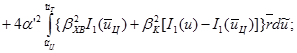

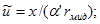

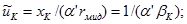

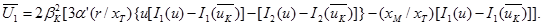

Продифференцируем эту функцию по  .Для небольших значений приведенного числа Струхаля

.Для небольших значений приведенного числа Струхаля  , достигаемых при частотах ниже

, достигаемых при частотах ниже  , полученная производная

, полученная производная

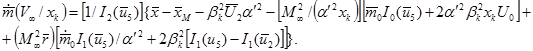

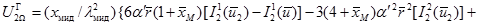

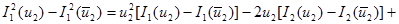

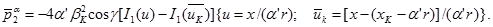

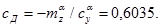

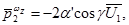

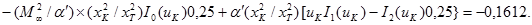

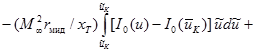

. (2.5)

. (2.5)

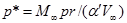

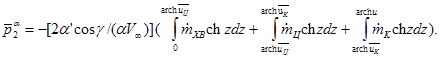

В соответствии с этим

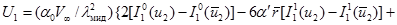

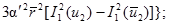

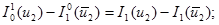

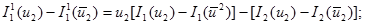

(2.6)

(2.6)

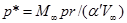

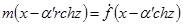

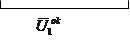

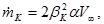

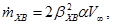

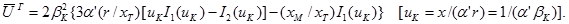

где  .

.

Задача 2

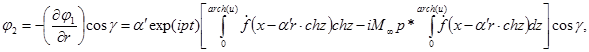

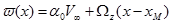

Напишите граничные условия, используемые для нахождения распределения диполей вдоль оси тела вращения, обтекаемого неустановившимся сверхзвуковым потоком. Рассмотрите граничные условия при обтекании тонкого конуса и заостренного тела вращения с параболической образующей (рис. 2.2).

|

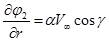

Решение:

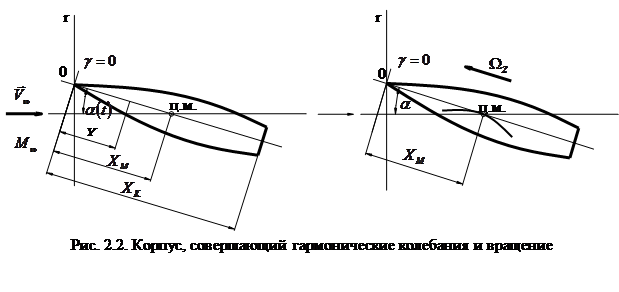

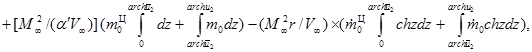

В задаче 1 получено выражение (2.6) для добавочного потенциала  при сверхзвуковом обтекании тонкого корпуса, совершающего колебания или вращающегося вокруг поперечной оси.

при сверхзвуковом обтекании тонкого корпуса, совершающего колебания или вращающегося вокруг поперечной оси.

Граничные условия, необходимые для определения функции  , входящей в это выражение, представляют собой в каждом конкретном случае неустановившегося движения условия безотрывного обтекания, в соответствии с которыми нормальные к поверхности составляющие скорости равны нулю. Это значит, что возмущенный потенциал от неустановившегося диполя должен быть таким, чтобы на поверхности тела исчезала нормальная составляющая скорости невозмущенного потока, т. е.

, входящей в это выражение, представляют собой в каждом конкретном случае неустановившегося движения условия безотрывного обтекания, в соответствии с которыми нормальные к поверхности составляющие скорости равны нулю. Это значит, что возмущенный потенциал от неустановившегося диполя должен быть таким, чтобы на поверхности тела исчезала нормальная составляющая скорости невозмущенного потока, т. е.

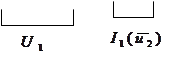

, (2.7)

, (2.7)

где  - нормальная к оси тела невозмущенная составляющая скорости.

- нормальная к оси тела невозмущенная составляющая скорости.

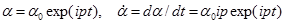

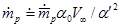

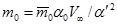

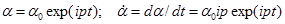

Если угол атаки изменяется как гармоническая функция  (

(  – амплитуда), то

– амплитуда), то

(2.8)

(2.8)

где  – координаты центра масс (рис. 2.2).

– координаты центра масс (рис. 2.2).

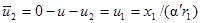

Введем обозначение  и продифференцируем по

и продифференцируем по  (2.7):

(2.7):

(2.9)

(2.9)

где  .

.

Преобразуем это выражение к переменной  и перейдем к пределу при

и перейдем к пределу при  :

:

, откуда

, откуда  ,

,

где  .

.

В соответствии с этим

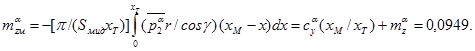

(2.10)

(2.10)

Рассмотрим вращение при  (рис. 2.2). В этом случае

(рис. 2.2). В этом случае  ;

;  .

.

Так как вращение установившееся  , то нормальная составляющая скорости

, то нормальная составляющая скорости

.

.

Переходя к пределу при  , получаем выражение, из которого следует, что

, получаем выражение, из которого следует, что  . В соответствии с этим

. В соответствии с этим

(2.11)

(2.11)

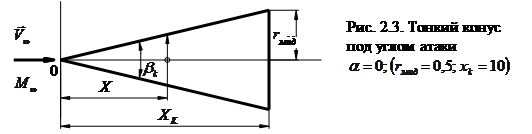

Для тонкого конуса (рис. 2.3).

;

;  ;

;  .

.

|

В случае гармонических колебаний

;

;

.

.

При продольном вращении

. (2.12)

. (2.12)

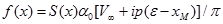

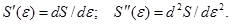

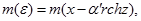

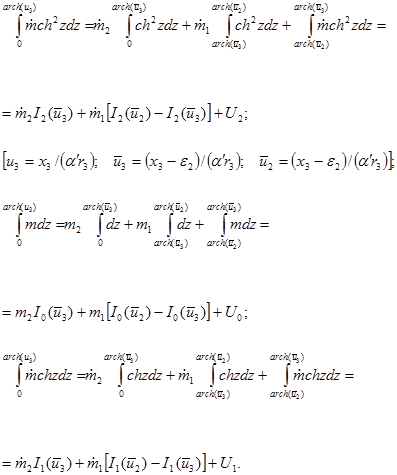

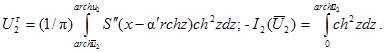

Рассмотрим заостренный корпус с параболической образующей с уравнением (рис. 2.2)  , для которого

, для которого

;

;

;

;

.

.

При гармонических колебаниях

| |

| |

| |

| |

| |

Для продольного вращения

| |

(2.13)

(2.13)

Задача 3

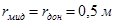

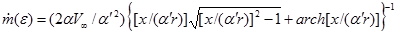

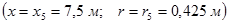

Найдите распределение диполей (функция  ) на цилиндрическом корпусе, имеющем заостренную головную часть с параболической образующей. Корпус совершает движение при

) на цилиндрическом корпусе, имеющем заостренную головную часть с параболической образующей. Корпус совершает движение при  под некоторым углом атаки

под некоторым углом атаки  и одновременно вращается с угловой скоростью

и одновременно вращается с угловой скоростью  вокруг поперечной оси, проходящей через центр масс. Длина тела

вокруг поперечной оси, проходящей через центр масс. Длина тела  , длина головной части

, длина головной части  , расстояние от носка до центра масс

, расстояние от носка до центра масс  ; радиус корпуса

; радиус корпуса  .

.

Решение:

Схема цилиндрического корпуса с головной частью, имеющей криволинейную образующую, показана на рис. 2.4. Уравнение этой образующей  . Рассмотрим установившееся движение под углом атаки:

. Рассмотрим установившееся движение под углом атаки:  и найдем функцию диполей

и найдем функцию диполей  для тонкого конуса, используя граничное условие:

для тонкого конуса, используя граничное условие:

. (2.14)

. (2.14)

Из решения задачи 2 следует, согласно выражению (2.11), что при  производная

производная  . Отсюда следует, что в случае конического тела, для которого

. Отсюда следует, что в случае конического тела, для которого  , функция

, функция  . С учетом этого можно, используя (2.2), уточнить ее значения:

. С учетом этого можно, используя (2.2), уточнить ее значения:

(2.15)

(2.15)

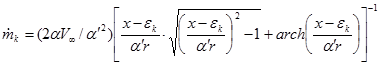

Эта зависимость относится к случаю, когда диполь расположен в вершине конуса (рис. 2.5), для которой  . Если диполь находится в произвольной точке с координатой

. Если диполь находится в произвольной точке с координатой  , то

, то

. (2.16)

. (2.16)

|

По условию безотрывного обтекания

. (2.17)

. (2.17)

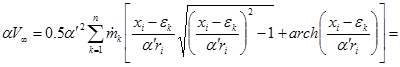

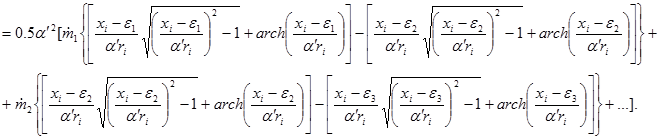

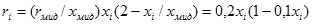

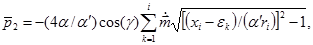

Суммируя для всех  , получаем

, получаем

.

.

Используя условие безотрывного обтекания, можно вычислить производную  , определяющую интенсивность диполей. В соответствии с этим условием

, определяющую интенсивность диполей. В соответствии с этим условием

(2.18)

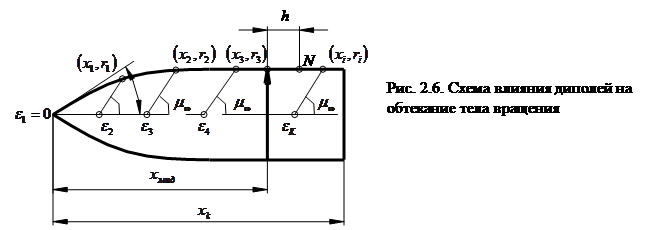

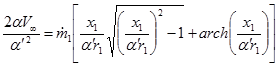

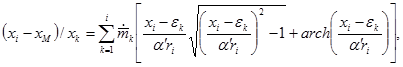

Выберем на образующей заданного тела вращения достаточно густой ряд точек  и определим координаты точек, лежащие на пересечении с осью соответствующих линий Маха

и определим координаты точек, лежащие на пересечении с осью соответствующих линий Маха  (рис. 2.6).

(рис. 2.6).

Рассмотрим точку  на участке, примыкающем к носку. Полагая этот участок коническим, напишем условие

на участке, примыкающем к носку. Полагая этот участок коническим, напишем условие

,

,

из которого найдем функцию  для конического носка с углом

для конического носка с углом  .

.

Зная  , из этого уравнения определяем на втором участке диполь

, из этого уравнения определяем на втором участке диполь  и т.д.

и т.д.

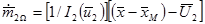

Рассмотрим цилиндрический участок. Для точки  (рис. 2.6) в его начале

(рис. 2.6) в его начале  имеем

имеем

Здесь неизвестна величина  , которая определяется в результате решения системы уравнений по найденным

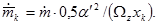

, которая определяется в результате решения системы уравнений по найденным  . Разобьем корпус длиной

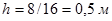

. Разобьем корпус длиной  на 16 участков размером

на 16 участков размером  и для каждого из них определим

и для каждого из них определим  . Текущие радиусы на криволинейном участке

. Текущие радиусы на криволинейном участке  .

.

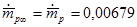

Параметр  . На первом (коническом) участке

. На первом (коническом) участке  . Значение

. Значение  включим в величину диполя, т.е.

включим в величину диполя, т.е.  .

.

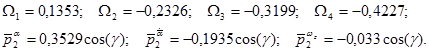

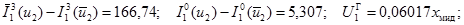

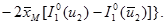

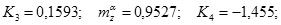

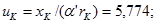

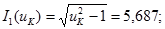

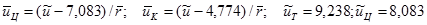

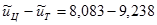

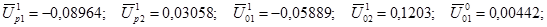

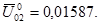

Затем вычисляем:

Производим аналогичные вычисления  для других выбранных точек

для других выбранных точек  .

.

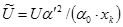

Найдем значения  в соответствующих точках. Дополнительный потенциал

в соответствующих точках. Дополнительный потенциал

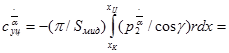

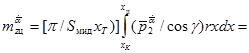

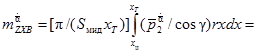

(2.19)

(2.19)

а соответствующая производная

(2.20)

(2.20)

и коэффициент давления

(2.21)

(2.21)

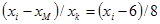

Производя здесь замену  и представляя интеграл в виде сумм, получаем

и представляя интеграл в виде сумм, получаем

(2.22)

(2.22)

откуда

(2.23)

(2.23)

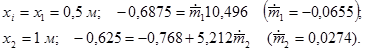

Вычисляем:

Аналогично определяем  для остальных точек корпуса. Каждое из этих значений определяет производную

для остальных точек корпуса. Каждое из этих значений определяет производную  для рассматриваемого участка тела вращения. Например, для конического носка

для рассматриваемого участка тела вращения. Например, для конического носка  .

.

Рассмотрим случай вращения корпуса с угловой скоростью  . Условие безотрывного обтекания в точке

. Условие безотрывного обтекания в точке  при движении под углом атаки и одновременном вращении имеет вид

при движении под углом атаки и одновременном вращении имеет вид

(2.24)

(2.24)

Имея в виду только вращательное движение, получаем

где

Вычисляем для разных  значения

значения  и производим расчет

и производим расчет  для выбранных точек

для выбранных точек  с учетом данных, полученных в случае

с учетом данных, полученных в случае  :

:

Аналогично находим  для других точек криволинейной головной части.

для других точек криволинейной головной части.

Вычислим несколько производных:

(2.25)

(2.25)

В частности, для точки  (конический носок)

(конический носок)

Варианты заданий

Таблица 2.1

| № варианта |

|

|

|

|

|

| м | м | м | м | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 1,5 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 0,5 |

| 2 | 2,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 0,7 |

| 3 | 2,5 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 1,0 |

| 4 | 2,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 1,2 |

| 5 | 3,5 | 10,5 | 5,5 | 8,0 | 0,6 |

| 6 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | 1,1 |

| 7 | 4,5 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 0,8 |

| 8 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 1,0 |

| 9 | 2,5 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 1,2 |

| 10 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 |

| 11 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 5,0 | 1,6 |

| 12 | 1,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 2,0 |

| 13 | 4,5 | 9,5 | 6,0 | 7,0 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 14 | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 9,5 | 0,8 |

| 15 | 3,0 | 11,5 | 5,5 | 8,0 | 1,0 |

| 16 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2 |

| 17 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 |

| 18 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 1,6 |

| 19 | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 2,0 |

| 20 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 0,7 |

| 21 | 2,0 | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 1,2 |

| 22 | 2,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 1,5 |

| 23 | 3,0 | 10,5 | 7,0 | 8,0 | 0,8 |

| 24 | 1,5 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 |

| 25 | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 8,0 | 1,3 |

| 26 | 1,5 | 12,0 | 4,0 | 7,0 | 1,4 |

| 27 | 1,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 1,9 |

| 28 | 2,0 | 7,5 | 4,5 | 5,0 | 0,9 |

| 29 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 1,8 |

| 30 | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 1,7 |

Задача 4

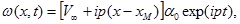

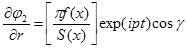

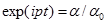

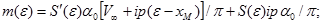

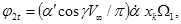

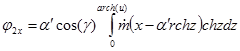

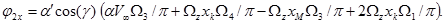

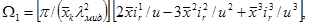

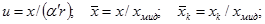

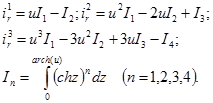

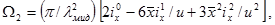

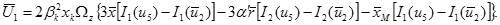

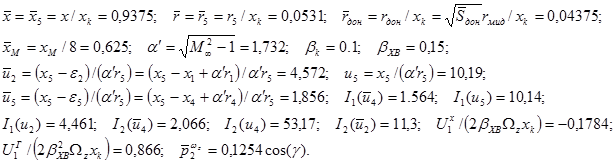

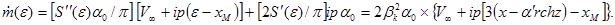

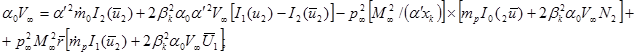

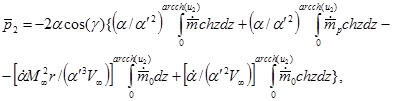

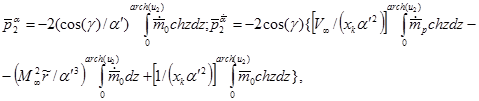

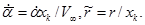

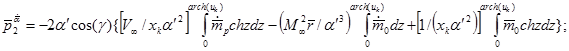

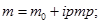

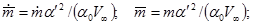

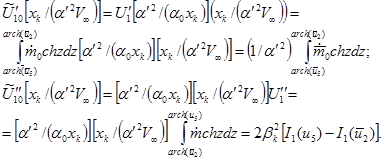

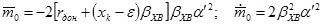

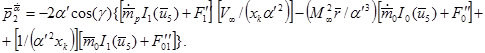

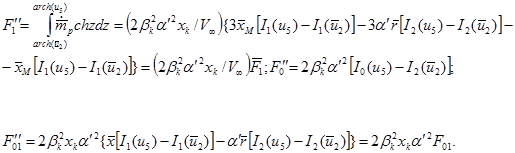

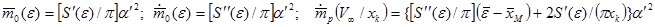

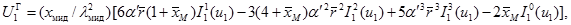

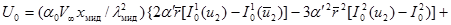

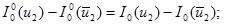

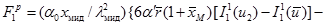

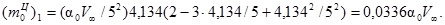

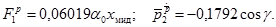

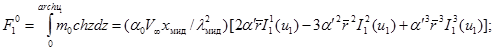

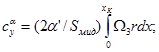

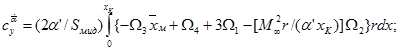

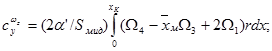

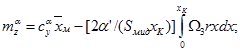

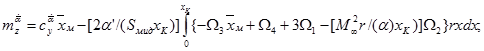

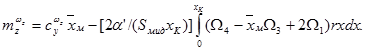

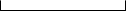

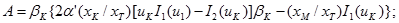

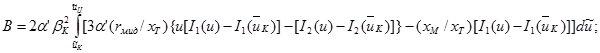

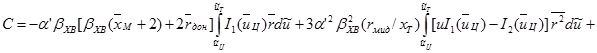

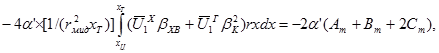

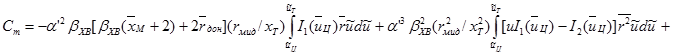

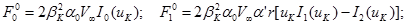

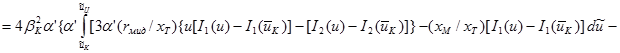

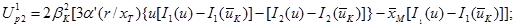

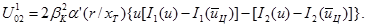

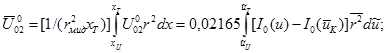

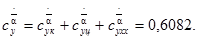

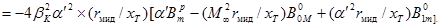

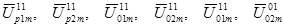

В теории линеаризованного неустановившегося обтекания тонких заостренных тел вращения при сверхзвуковых скоростях получены следующие соотношения для производных потенциала скоростей:

где  - экспоненциальная функция;

- экспоненциальная функция;  - частота колебаний;

- частота колебаний;  - приведенное число Струхаля;

- приведенное число Струхаля;  - некоторая функция, характеризующая распределение источников

- некоторая функция, характеризующая распределение источников  - функция числа

- функция числа  ;

;  - параметр, зависящий от координат точки и функции числа Маха;

- параметр, зависящий от координат точки и функции числа Маха;  - меридиональный угол (угловая координата точки на поверхности тела в рассматриваемом сечении).

- меридиональный угол (угловая координата точки на поверхности тела в рассматриваемом сечении).

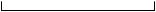

По значениям  и

и  найдите коэффициенты давления для случаев гармонических колебаний тела относительно поперечной оси, проходящей через центр масс, и вращения тела вокруг той же оси. Вычислите производные коэффициентов давления по

найдите коэффициенты давления для случаев гармонических колебаний тела относительно поперечной оси, проходящей через центр масс, и вращения тела вокруг той же оси. Вычислите производные коэффициентов давления по  ,

,  и

и  .

.

Решение:

Коэффициент давления определяем по

. (2.26).

. (2.26).

Рассматривая гармонические колебания тела относительно поперечной оси, проходящей через центра масс, используем формулы

где

Учитывая, что  произведем подстановку:

произведем подстановку:

в формулы для

в формулы для  и

и  .

.

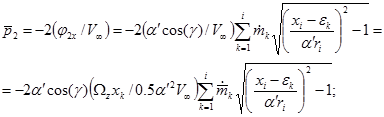

Осуществляем преобразования, имея в виду, что  , а частота колебаний мала

, а частота колебаний мала  :

:

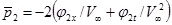

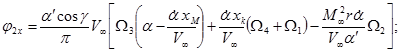

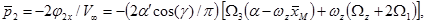

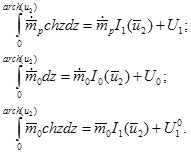

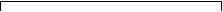

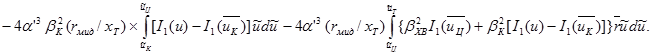

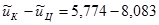

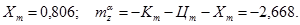

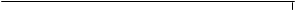

(2.28)

(2.28)

(2.29)

(2.29)

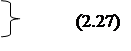

где

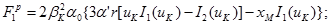

(2.30)

(2.30)

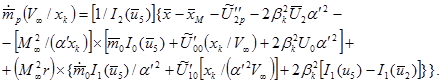

Коэффициент давления

(2.31)

(2.31)

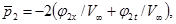

где

Для случая вращения вокруг поперечной оси с угловой скоростью  производная

производная

(2.32)

(2.32)

Внесем это выражение в формулу

и, перейдя к переменной  , найдем

, найдем

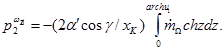

Соответствующий коэффициент давления

(2.33)

(2.33)

где

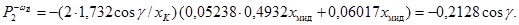

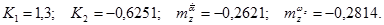

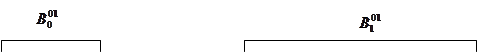

Вычисляем производные:

(2.34)

(2.34)

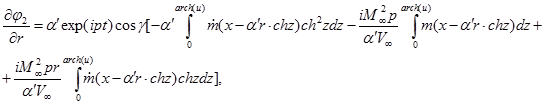

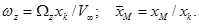

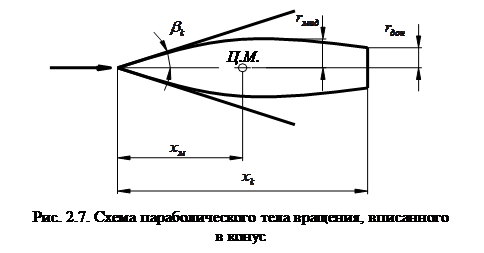

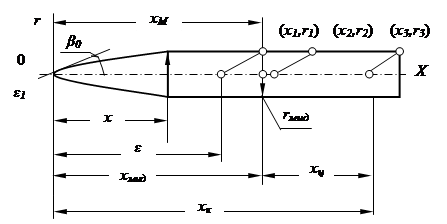

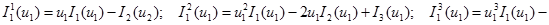

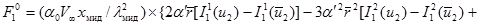

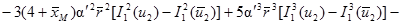

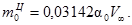

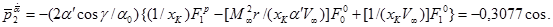

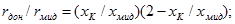

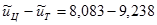

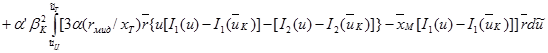

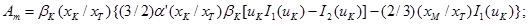

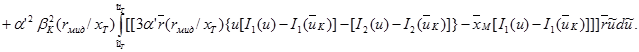

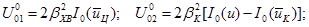

Задача 5

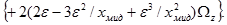

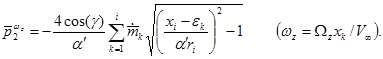

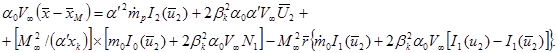

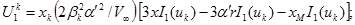

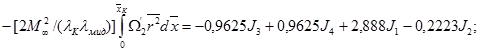

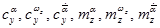

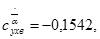

Найдите зависимости для расчета производных  ,

,  и

и  применительно к случаю сверхзвукового обтекания тонкого конуса и тела вращения с параболической образующей, уравнение которой

применительно к случаю сверхзвукового обтекания тонкого конуса и тела вращения с параболической образующей, уравнение которой  где

где  ,

,  . Определите числовые значения производных коэффициента давления при

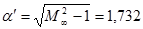

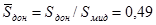

. Определите числовые значения производных коэффициента давления при  вблизи миделева сечения тела вращения. Удлинение головной части тела

вблизи миделева сечения тела вращения. Удлинение головной части тела  ; радиус миделева сечения

; радиус миделева сечения  ; донное сужение

; донное сужение  ; расстояние от центра масс до заостренного носка

; расстояние от центра масс до заостренного носка  (рис. 2.7).

(рис. 2.7).

|

Решение:

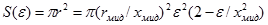

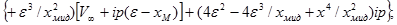

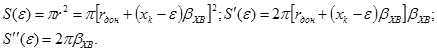

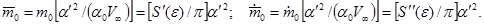

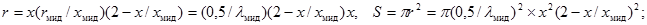

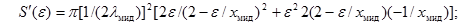

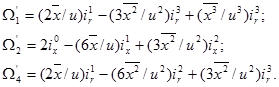

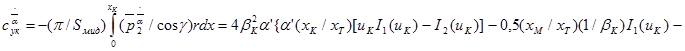

В соответствии с уравнением образующей  площадь поперечного сечения

площадь поперечного сечения

,

,

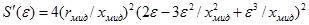

а первая и вторая производные

(2.35)

(2.35)

Таким образом,

где

(2.36)

(2.36)

Далее находим

где

(2.37)

(2.37)

(2.38)

(2.38)

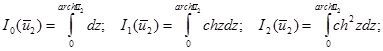

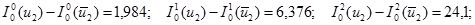

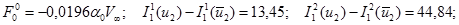

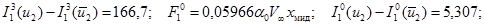

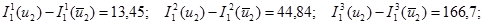

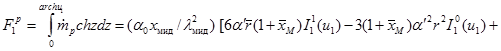

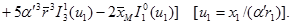

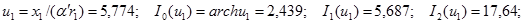

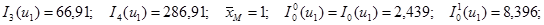

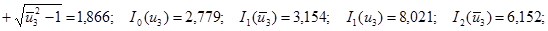

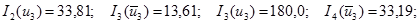

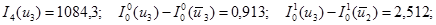

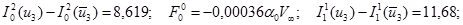

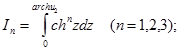

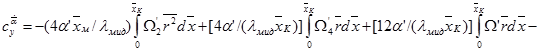

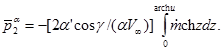

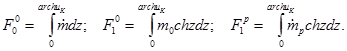

Значения интегралов  :

:

Значения  можно вычислить заранее в функции

можно вычислить заранее в функции  и затабулировать.

и затабулировать.

Полученные зависимости для  в более конкретной форме определяют производные

в более конкретной форме определяют производные  (2.34) для тела вращения с параболической образующей. От этих зависимостей можно перейти к выражениям для «конического» острия при условии предельного перехода

(2.34) для тела вращения с параболической образующей. От этих зависимостей можно перейти к выражениям для «конического» острия при условии предельного перехода  , которому соответствуют значения

, которому соответствуют значения  , а также

, а также

Таким образом:

Таким образом:

(2.39)

(2.39)

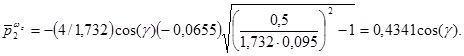

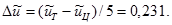

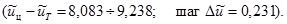

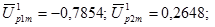

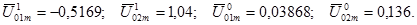

Определим некоторые производные  . Сначала вычислим функцию

. Сначала вычислим функцию  для миделева и донного сечений:

для миделева и донного сечений:

Для удобства вычислений рассмотрим сечения вблизи миделева и донного сечений, для которых примем соответственно  и

и  . По этим значениям непосредственно из табл. П.1 приложения находим для

. По этим значениям непосредственно из табл. П.1 приложения находим для  :

:

для  :

:

и вычисляем:

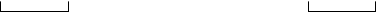

Для окрестности миделева сечения

Варианты заданий

Таблица 2.2

| № варианта |

|

|

|

|

|

| м | м | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 1,5 | 5,0 | 0,5 | 0,753 | 6,0 |

| 2 | 2,0 | 4,0 | 0,7 | 0,651 | 6,5 |

| 3 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,582 | 6,5 |

| 4 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 0,495 | 7,0 |

| 5 | 3,5 | 5,0 | 0,6 | 0,515 | 8,0 |

| 6 | 3,5 | 3,0 | 1,1 | 0,611 | 9,5 |

| 7 | 4,5 | 6,0 | 0,8 | 0,545 | 8,0 |

| 8 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,589 | 9,0 |

| 9 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 0,621 | 6,0 |

| 10 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 0,743 | 5,0 |

| 11 | 4,5 | 5,0 | 1,6 | 0,583 | 5,0 |

| 12 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 0,614 | 7,0 |

| 13 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 0,623 | 7,0 |

| 14 | 3,0 | 4,0 | 0,8 | 0,634 | 9,5 |

| 15 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 0,649 | 8,0 |

| 16 | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 0,673 | 5,0 |

| 17 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 0,444 | 5,0 |

| 18 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 0,483 | 6,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 19 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 0,539 | 6,5 |

| 20 | 4,0 | 5,0 | 0,7 | 0,589 | 7,5 |

| 21 | 2,0 | 6,0 | 1,2 | 0,594 | 7,5 |

| 22 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 0,667 | 7,0 |

| 23 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 0,557 | 8,0 |

| 24 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 0,467 | 6,0 |

| 25 | 4,5 | 4,0 | 1,3 | 0,669 | 8,0 |

| 26 | 2,5 | 5,0 | 1,4 | 0,543 | 7,0 |

| 27 | 3,5 | 6,0 | 1,9 | 0,712 | 5,0 |

| 28 | 2,0 | 4,0 | 0,9 | 0,445 | 5,0 |

| 29 | 3,0 | 5,0 | 1,8 | 0,579 | 6,5 |

| 30 | 4,0 | 5,0 | 1,7 | 0,678 | 6,5 |

Задача 6

Найдите распределение диполей и производные коэффициента давления  и

и  на цилиндрическом и кормовом коническом участке корпуса с конической носовой частью, движущегося поступательно при

на цилиндрическом и кормовом коническом участке корпуса с конической носовой частью, движущегося поступательно при  под некоторым углом атаки

под некоторым углом атаки  и совершающего вращение в продольном направлении с угловой скоростью

и совершающего вращение в продольном направлении с угловой скоростью  .Удлинение корпуса

.Удлинение корпуса  , головного конуса

, головного конуса  ; длина цилиндрического участка

; длина цилиндрического участка  ; радиус миделева сечения

; радиус миделева сечения  ; расстояние от носка до центра вращения

; расстояние от носка до центра вращения  ; донное сужение

; донное сужение  .

.

Решение:

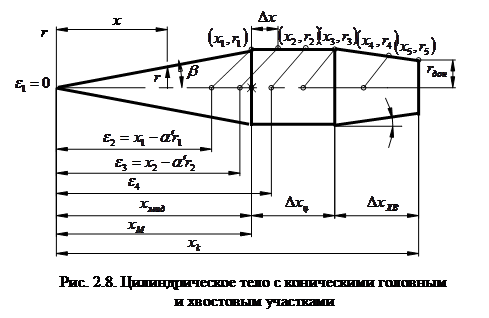

Рассмотрим на заданном конусе (рис. 2.8) точку  вблизи начала цилиндрического участка, для которой условие безотрывного обтекания

вблизи начала цилиндрического участка, для которой условие безотрывного обтекания

(2.40)

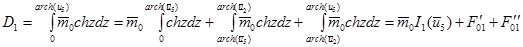

(2.40)

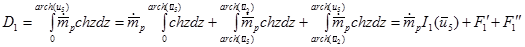

Вычислим этот интеграл для двух интервалов  и

и  , полагая для каждого из них

, полагая для каждого из них  постоянной.

постоянной.

Так как  и

и  (рис. 2.8), то

(рис. 2.8), то

,

,

где  ;

;

.

.

|

Рассмотрим раздельно поступательное и вращательное движения, для которых соответственно

(2.41)

(2.41)

(2.42)

(2.42)

Согласно аэродинамической теории тонкого тела на конусе,

что после подстановки в (2.41) дает

(2.43)

(2.43)

Это уравнение можно несколько уточнить:

где

Отсюда, вводя значение  , получаем диполь на начальном участке цилиндра:

, получаем диполь на начальном участке цилиндра:

Рассмотрим производную коэффициента давления:

(2.44)

(2.44)

где

Для конического носка

С учетом значения  производная

производная

(2.45)

(2.45)

Принимаем для точки  смещение

смещение  . При проведении числовых расчетов следует выбирать в окрестности сопряжения конуса с цилиндром более густой ряд точек. Находим:

. При проведении числовых расчетов следует выбирать в окрестности сопряжения конуса с цилиндром более густой ряд точек. Находим:

Для сравнения на коническом носке найдем:

Согласно аэродинамической теории тонкого тела на цилиндрическом участке,  . Приняв в (2.44)

. Приняв в (2.44)  , получим

, получим  . В данном случае учтено действие источников на точку

. В данном случае учтено действие источников на точку  , расположенных только на конусе.

, расположенных только на конусе.

Рассмотрим вторую точку на цилиндре с координатами  (рис. 2.8). Для этой точки

(рис. 2.8). Для этой точки

|

где  ;

;

Вводя обозначения:  , находим диполь на втором участке цилиндра:

, находим диполь на втором участке цилиндра:

и соответствующую производную:

, (2.46)

, (2.46)

где

Вычисляем:

Определим производную  в рассматриваемой точке без учета влияния диполей на цилиндре. Принимая

в рассматриваемой точке без учета влияния диполей на цилиндре. Принимая  и вводя поправку

и вводя поправку  из (2.46), находим

из (2.46), находим

Рассмотрим точку на середине конической кормы (рис.2.8):

.

.

Для этой точки

,

,

где  - диполи соответственно на хвостовом конусе, цилиндре и коническом носке.

- диполи соответственно на хвостовом конусе, цилиндре и коническом носке.

Примем согласно аэродинамической теории тонкого тела

,

,

где  и

и  - углы наклона образующих головного и хвостового конусов.

- углы наклона образующих головного и хвостового конусов.

Значения  можно было взять из расчета диполей на цилиндре (т.е. принять полученные выше

можно было взять из расчета диполей на цилиндре (т.е. принять полученные выше  ,

,  и т.д.). Имея в виду приближенный характер вычислений, примем нулевыми диполи на цилиндре (как это следует из формулы

и т.д.). Имея в виду приближенный характер вычислений, примем нулевыми диполи на цилиндре (как это следует из формулы  ) и найдем

) и найдем

. (2.47)

. (2.47)

Вычисляем

Рассмотрим вращательное движение и внесем в (2.42) значение  , относящееся к коническому участку:

, относящееся к коническому участку:

(2.48)

(2.48)

Так как  ,

,  ,

,  , то

, то

. (2.49)

. (2.49)

Вычисляем  (2.42):

(2.42):

,

,

где

.

.

Из (2.42) находим

;

;  ;

;  ;

;  ;

;  .

.

Для точки  вычисляем:

вычисляем:

;

;  ;

;  ;

;

;

;  ;

;  ;

;

;

;  ;

;  ;

;  ;

;

и определяем коэффициент давления:

, (2.50)

, (2.50)

где

.

.

Поэтому

и соответствующая производная

.

.

Вычисляем:

;

;  ;

;  ;

;  ;

;  ;

;  ;

;  ;

;  .

.

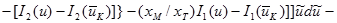

Определяем коэффициент давления в конце конического носка

|

Соответствующая производная

(2.51)

(2.51)

Вычисляем:

;

;

Коэффициент давления в точке  без учета влияния диполей на цилиндре

без учета влияния диполей на цилиндре

а производная

(2.52)

(2.52)

Подсчитываем:

Рассмотрим точку с координатами  (рис. 2.8). Для этой точки диполь определяется из уравнения

(рис. 2.8). Для этой точки диполь определяется из уравнения

в котором

С учетом этого

где

Определяем коэффициент давления и его производную:

(2.53)

(2.53)

Вычисляем:

Рассмотрим произвольную точку  на хвостовом участке, где

на хвостовом участке, где

Первый интеграл справа определяет воздействие диполей на корме, второй — на цилиндре и третий — на головной части. Причем закон распределения диполей в виде (2.48), в соответствии с которым на цилиндре, где  , воздействие диполей исчезает. Таким образом,

, воздействие диполей исчезает. Таким образом,

Вносим под второй интеграл справа производную  из (2.49):

из (2.49):

Для конуса на корме имеем:

Внося сюда  и

и  из (2.48), находим:

из (2.48), находим:

В соответствии с полученными результатами

(2.54)

(2.54)

Для точки  вычисляем:

вычисляем:

Рассмотрим движение с переменным углом атаки. Соответствующее условие безотрывного обтекания

(2.55)

Примем на малом участке  (рис. 2.8) величины

(рис. 2.8) величины  и

и  постоянными и представим интегралы в следующем виде:

постоянными и представим интегралы в следующем виде:

Внесем под интегралы  ,

,  ,

,  соответственно значения

соответственно значения  и

и  :

:

В результате

Представив мощность диполя  и производную

и производную  в виде

в виде  , найдем соответствующее выражение для

, найдем соответствующее выражение для

Разделяем в этом выражении вещественные и мнимые величины:

(2.56)

(2.57)

При малых числах Струхаля в выражении (2.56) можно пренебречь членами с  и принять

и принять

Это уравнение совпадает с (2.41) для движения с постоянным углом атаки или для движения, сопровождающегося одновременно установившимся продольным вращением. Уравнение (2.57) можно представить в безразмерной форме, введя параметры  и

и  .

.

Решая это уравнение, находим безразмерный момент диполя:

(2.58)

(2.58)

Коэффициент деления в рассматриваемой точке

где

После соответствующих подстановок получим уравнение, в котором можно отбросить члены с  . Внеся затем в полученное выражение безразмерные параметры

. Внеся затем в полученное выражение безразмерные параметры  ;

;  ;

;  и учитывая, что

и учитывая, что  , находим

, находим

откуда производные

(2.59)

(2.59)

где

Представим интегралы в такой форме:

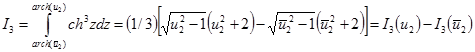

При вычислении интегралов  учитываем, что

учитываем, что

Находим эти интегралы:

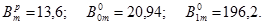

Для точки  вычисляем:

вычисляем:

Величину  можно найти по формуле (2.58).

можно найти по формуле (2.58).

Примем в этой формуле в первом приближении  , значение

, значение  . С учетом этого

. С учетом этого  . Величину

. Величину  можно уточнить, зная

можно уточнить, зная  в точке

в точке  . Тогда

. Тогда  . В этом случае уточненное значение в соответствии с (2.58)

. В этом случае уточненное значение в соответствии с (2.58)  .

.

Далее находим:

В соответствии с равенством  величина

величина  , где

, где  . С учетом этого

. С учетом этого  и

и  .

.

Определим для конца конуса  :

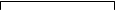

:

|

|

|

(2.60)

(2.60)

|  |  |

|

|

Вычисляем:

Рассмотрим точку на цилиндре с координатами  . Для этой точки условие безотрывного обтекания определяется уравнением (2.55), в котором верхним пределом интегралов является функция

. Для этой точки условие безотрывного обтекания определяется уравнением (2.55), в котором верхним пределом интегралов является функция  , где

, где  . Эти интегралы (рис. 2.8):

. Эти интегралы (рис. 2.8):

Для получения зависимости, позволяющей вычислить  , следует осуществить преобразования, аналогичные тем, которые произведены для точки

, следует осуществить преобразования, аналогичные тем, которые произведены для точки  . В результате находим:

. В результате находим:

(2.61)

(2.61)

где

Примем в (2.61) в первом приближении  и

и  .

.

Для расчета производной  в точке

в точке  используем формулы (2.59) с заменой в ней предела интегрирования

используем формулы (2.59) с заменой в ней предела интегрирования  на

на  . Соответствующие интегралы имеют вид:

. Соответствующие интегралы имеют вид:

|

В формулу (2.62) следует вместо  и

и  внести значения

внести значения  и

и  , где

, где  равно моменту диполя, определенному по (2.61) или (2.58) соответственно для второго и первого участков.

равно моменту диполя, определенному по (2.61) или (2.58) соответственно для второго и первого участков.

Вычисляем:

Полагая моменты диполей на цилиндрическом участке равными нулю  , получаем

, получаем  .

.

Определяем производную коэффициента давления при условии, что цилиндрическом участке  :

:

Без учета влияния диполей на цилиндрическом участке

|

|

(2.63)

(2.63)

Рассмотрим точку с координатами  на коническом хвостовом участке вблизи места его сопряжения с цилиндром. Граничное условие обтекания в этой точке имеет вид (2.55) с заменой предела

на коническом хвостовом участке вблизи места его сопряжения с цилиндром. Граничное условие обтекания в этой точке имеет вид (2.55) с заменой предела  на

на  , где

, где  . Интегралы, входящие в это уравнение:

. Интегралы, входящие в это уравнение:

|

|

|  |

.

.

Здесь первый интеграл справа определяет действие диполей на рассматриваемом малом участке хвостового конуса, на котором момент  принят постоянным; другие два интеграла характеризуют воздействие диполей на цилиндре и головной поверхности.

принят постоянным; другие два интеграла характеризуют воздействие диполей на цилиндре и головной поверхности.

В соответствии с принятыми обозначениями интегралов  и

и  имеем

имеем

Аналогично представляем другие два интеграла:

На цилиндрическом участке диполи определяются в результате решения линейных уравнений, составляемых для каждого малого участка, поэтому, например, для трех участков

Далее осуществляем преобразования, аналогичные тем, которые произведены при рассмотрении обтекания цилиндрического участка:

Введя функции

, получаем соответствующее выражение для

, получаем соответствующее выражение для  . Разделям в этом выражении вещественные и мнимые величины и отбрасывая члены с

. Разделям в этом выражении вещественные и мнимые величины и отбрасывая члены с  , получаем два уравнения. Первое из них

, получаем два уравнения. Первое из них  . Второе уравнение при введении обозначений (опускаем индекс 5)

. Второе уравнение при введении обозначений (опускаем индекс 5)

приобретает следующий вид:

приобретает следующий вид:

(2.64)

Здесь

Из (2.64) находим:

Здесь  и

и  определяем из задачи об установившемся обтекании хвостового участка:

определяем из задачи об установившемся обтекании хвостового участка:

(2.65)

(2.65)

Для хвостового конуса с углом наклона образующей  площадь

площадь  , поэтому

, поэтому

.

.

Для точки с координатами  при вычислении

при вычислении  можно принять

можно принять  .

.

Функции  характеризует влияние диполей, расположенных на цилиндрическом участке:

характеризует влияние диполей, расположенных на цилиндрическом участке:

(2.66)

(2.66)

В приближенных расчетах можно брать среднее по длине цилиндра значение диполя:

(2.67)

(2.67)

В наиболее простом случае распределения диполей на цилиндре можно принять нулевым, тогда

(2.68)

(2.68)

Для определения производной  следует воспользоваться формулой (2.59) с заменой в ней предела интеграла

следует воспользоваться формулой (2.59) с заменой в ней предела интеграла  на

на  . Интегралы в этой формуле имеют вид

. Интегралы в этой формуле имеют вид

;

;

|

.

.

В соответствии с этим

(2.69)

(2.69)

Для определения  и

и  на коническом хвостовом участке можно воспользоваться формулой (2.65). При вычислении

на коническом хвостовом участке можно воспользоваться формулой (2.65). При вычислении  ,

,  и

и  для цилиндрического участка применимы соотношения, аналогичные (2.66) или (2.67). Если пренебречь влиянием диполей на цилиндрическом участке и принять

для цилиндрического участка применимы соотношения, аналогичные (2.66) или (2.67). Если пренебречь влиянием диполей на цилиндрическом участке и принять  , то

, то

Здесь для конической носовой части

Здесь для конической носовой части

Рассмотрим точку с координатами  на конической корме:

на конической корме:

Найдем соответствующую производную:

.

.

Эту производную на хвостовом конусе можно приближенно определить, используя формулы:

Отсюда находим:

,

,

где

Для хвостового конуса имеем

Рассмотрим произвольную точку  на хвостовом конусе, для которой (при условии, что на цилиндрическом участке

на хвостовом конусе, для которой (при условии, что на цилиндрическом участке  )

)

|

|

|

(2.70)

(2.70)

Здесь

Для точки  вычисляем:

вычисляем:

Варианты заданий

Таблица 2.3

| № варианта |

|

|

|

|

|

|

|

| м | м | м | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 6,0 | 0,753 |

| 2 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,7 | 6,5 | 0,651 |

| 3 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 0,582 |

| 4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 7,0 | 0,495 |

| 5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 0,6 | 8,0 | 0,515 |

| 6 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 1,1 | 9,5 | 0,611 |

| 7 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 0,8 | 8,0 | 0,545 |

| 8 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 0,589 |

| 9 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 6,0 | 0,621 |

| 10 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 0,743 |

| 11 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 1,6 | 5,0 | 0,583 |

| 12 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 0,614 |

| 13 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 0,5 | 7,0 | 0,623 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 14 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 0,8 | 9,5 | 0,634 |

| 15 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 8,0 | 0,649 |

| 16 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | 0,673 |

| 17 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 0,444 |

| 18 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 6,5 | 0,483 |

| 19 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 0,539 |

| 20 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 0,7 | 7,5 | 0,589 |

| 21 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,2 | 7,5 | 0,594 |

| 22 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | 0,667 |

| 23 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 8,0 | 0,557 |

| 24 | 3,5 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 0,467 |

| 25 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 1,3 | 8,0 | 0,669 |

| 26 | 2,5 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 1,4 | 7,0 | 0,543 |

| 27 | 3,5 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 5,0 | 0,712 |

| 28 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 5,0 | 0,445 |

| 29 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | 6,5 | 0,579 |

| 30 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 1,7 | 6,5 | 0,678 |

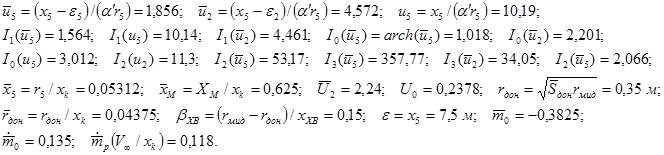

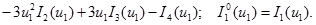

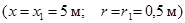

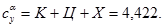

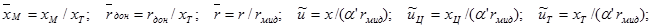

Задача 7

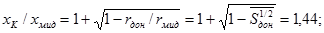

Рассмотрите задачу об определении диполей и соответствующих производных  и

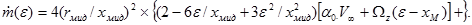

и

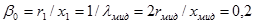

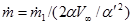

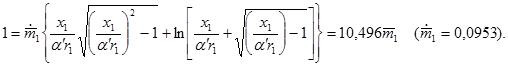

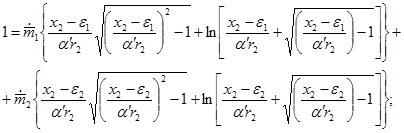

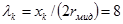

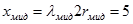

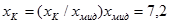

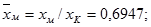

на цилиндрическом участке корпуса с головной частью, имеющей криволинейную образующую. Корпус совершает поступательное движение (число М∞=2) и одновременно вращается в продольном направлении с некоторой угловой скоростью Ωz=const около центра масс, удаленного от носка на расстояние хм=5 м. Длина корпуса хк=7 м; радиус миделева сечения r мид=0,5 м; удлинение головки λмид=хмид/(2r мид)=5 (рис. 2.9).

на цилиндрическом участке корпуса с головной частью, имеющей криволинейную образующую. Корпус совершает поступательное движение (число М∞=2) и одновременно вращается в продольном направлении с некоторой угловой скоростью Ωz=const около центра масс, удаленного от носка на расстояние хм=5 м. Длина корпуса хк=7 м; радиус миделева сечения r мид=0,5 м; удлинение головки λмид=хмид/(2r мид)=5 (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Цилиндрический корпус с головной частью, имеющей

криволинейную образующую

Решение:

Для нахождения распределения диполей на цилиндре (в точке х2, r2) воспользуемся граничным условием (2.40), которое представим в виде

,

,

где первый интеграл справа характеризует влияние диполей на цилиндре, а второй - на головном криволинейном участке, для которого

или  ,

,

где  .

.

На цилиндре представим диполь аналогично:

.

.

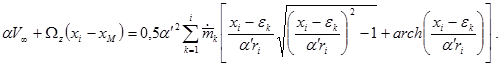

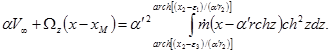

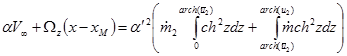

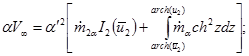

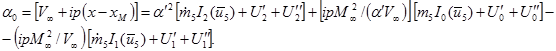

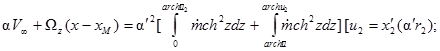

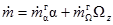

В соответствии с этим найдем соотношение для α V ¥+Ωz(x-xM), из которого получим два уравнения:

В соответствии с этим найдем соотношение для α V ¥+Ωz(x-xM), из которого получим два уравнения:

;

;

(2.71)

.

.

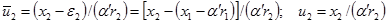

Рассмотрим точку с координатами (х2, r2), близкую к месту сопряжения головки и цилиндра. Для этой точки из первого уравнения (2.71) найдем

где

Рассмотрим параболическую образующую:

,

,

где  .

.

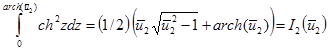

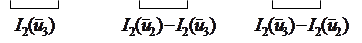

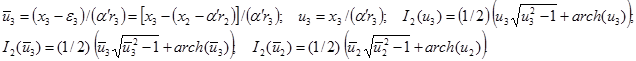

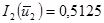

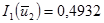

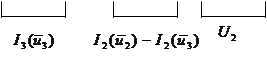

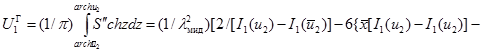

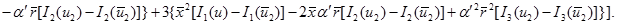

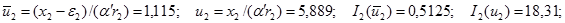

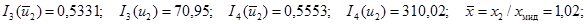

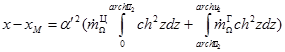

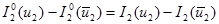

Функции I2 (u2), I3(u3), I4(u4) находятся по формулам (2.38).

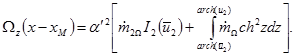

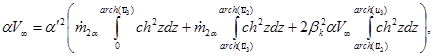

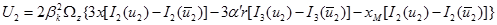

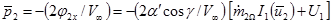

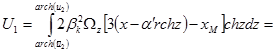

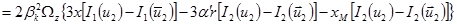

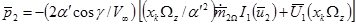

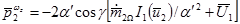

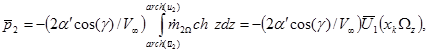

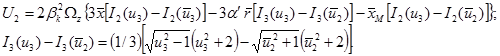

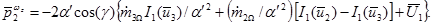

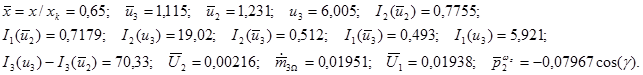

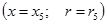

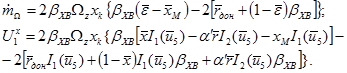

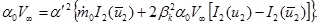

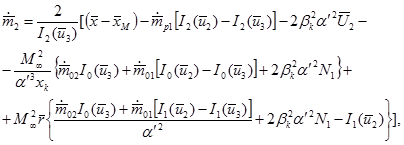

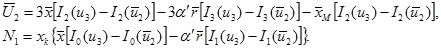

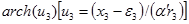

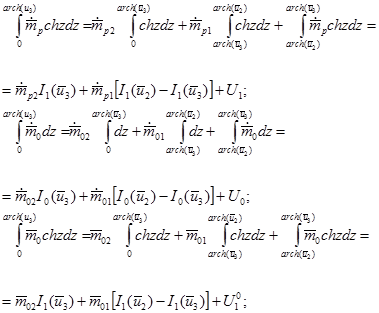

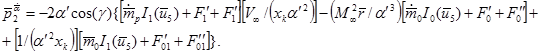

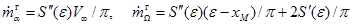

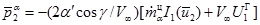

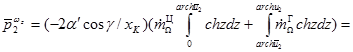

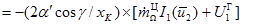

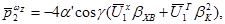

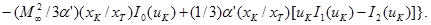

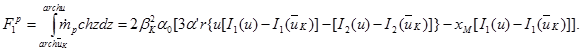

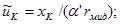

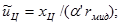

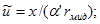

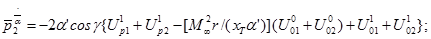

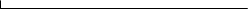

Производная коэффициента давления в рассматриваемой точке (x2, r2)

, (2.72)

, (2.72)

где

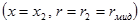

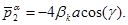

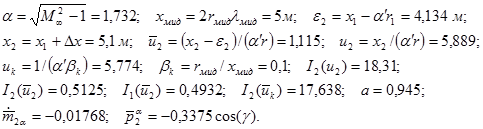

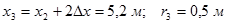

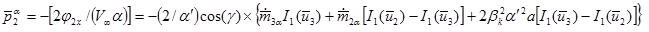

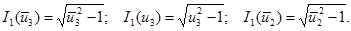

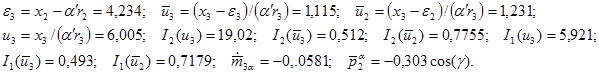

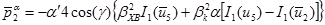

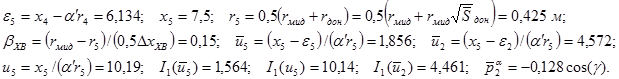

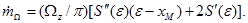

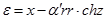

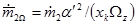

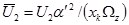

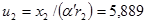

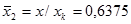

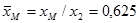

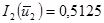

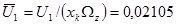

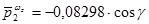

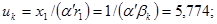

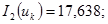

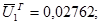

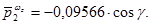

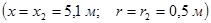

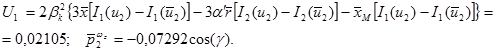

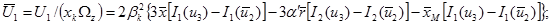

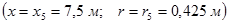

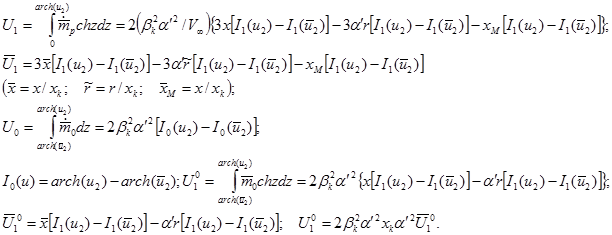

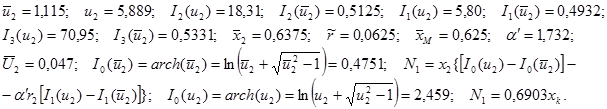

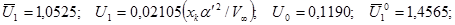

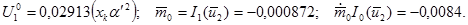

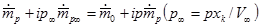

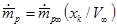

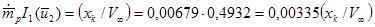

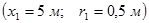

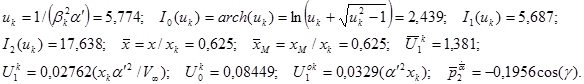

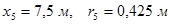

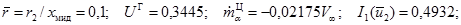

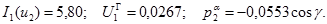

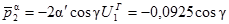

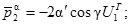

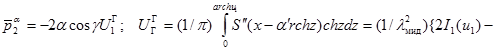

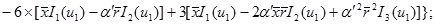

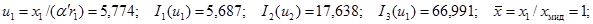

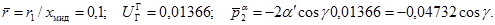

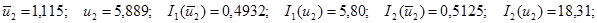

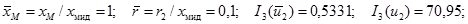

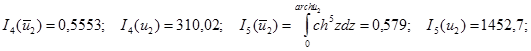

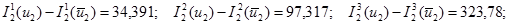

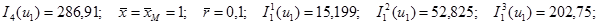

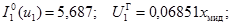

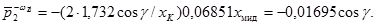

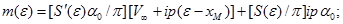

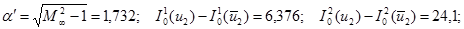

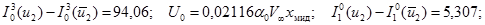

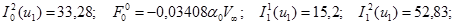

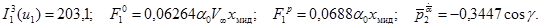

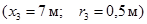

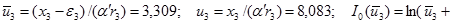

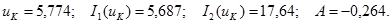

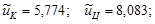

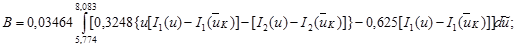

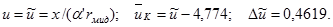

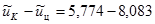

Для точки с координатами х2=5,1 м; r 2=0,5 м вычисляем:

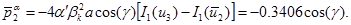

В точке с координатами х2=5,1 м; r2=0,5 м без учета влияния диполей на цилиндре  производная

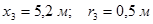

производная  . При этом условии в конце цилиндра (х3=7 м; r3=5 м) имеем:

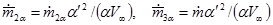

. При этом условии в конце цилиндра (х3=7 м; r3=5 м) имеем:

;

;

В конце головной части (х1=5 м; r1=0,5 м) имеем:

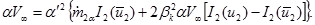

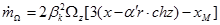

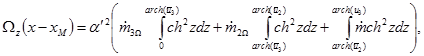

Рассмотрим вращение заданного тела относительно поперечной оси, проходящей через точку на оси с координатой хм=5 м. Из (2.71) для точки (х2; r2) находим

,

,

откуда

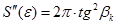

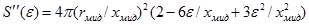

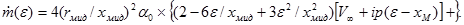

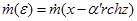

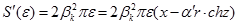

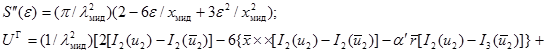

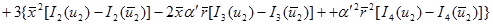

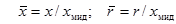

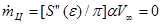

Для параболической образующей по формуле (2.35) находят S '( ε ) и S "( ε ). Следовательно,

где

.

.

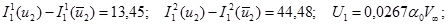

Вычисляем:

.

.

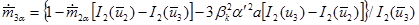

Найдем производную:

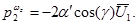

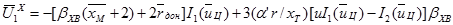

(2.74)

(2.74)

(  ),

),

где

; (2.75)

; (2.75)

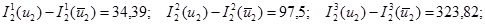

Вычисляем:

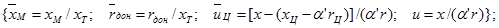

В конце головной части (х=х1=5 м; r=r1=0,5 м)

(2.76)

(2.76)

Из (2.75), принимая  , находим

, находим

(2.77)

(2.77)

где

Вычисляем:

Варианты заданий

Таблица 2.4

| № варианта |

|

|

|

|

|

| м | м | м | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 0,5 | 4,0 |

| 2 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | 0,7 | 3,6 |

| 3 | 2,5 | 6,5 | 8,0 | 1,0 | 2,3 |

| 4 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 1,2 | 2,5 |

| 5 | 3,5 | 8,0 | 10,5 | 0,6 | 4,6 |

| 6 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 1,1 | 3,2 |

| 7 | 4,5 | 8,0 | 12,0 | 0,8 | 5,0 |

| 8 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 3,5 |

| 9 | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 1,2 | 2,5 |

| 10 | 1,5 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 1,7 |

| 11 | 1,5 | 5 | 7,5 | 1,6 | 1,4 |

| 12 | 1,5 | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 1,6 |

| 13 | 4,5 | 7,0 | 9,5 | 0,5 | 6,0 |

| 14 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 0,8 | 4,4 |

| 15 | 3,0 | 8,0 | 11,5 | 1,0 | 2,8 |

| 16 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 1,2 | 2,0 |

| 17 | 1,5 | 5,0 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |

| 18 | 1,5 | 6,5 | 8,0 | 1,6 | 1,6 |

| 19 | 1,5 | 6,5 | 8,5 | 2,0 | 1,4 |

| 20 | 4,0 | 7,5 | 9,0 | 0,7 | 4,3 |

| 21 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 1,2 | 2,7 |

| 22 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | 2,3 |

| 23 | 3,0 | 8,0 | 10,5 | 0,8 | 4,4 |

| 24 | 1,5 | 6,0 | 11,0 | 2,0 | 1,3 |

| 25 | 2,5 | 8,0 | 11,5 | 1,3 | 2,5 |

| 26 | 1,5 | 7,0 | 12,0 | 1,4 | 1,5 |

| 27 | 1,5 | 5,0 | 7,0 | 1,9 | 1,8 |

| 28 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 0,9 | 2,5 |

| 29 | 1,5 | 6,5 | 8,0 | 1,8 | 1,4 |

| 30 | 1,5 | 6,5 | 8,5 | 1,7 | 1,6 |

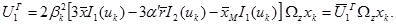

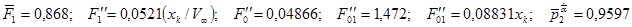

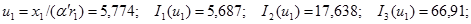

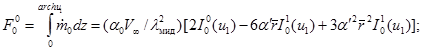

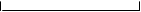

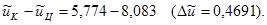

Задача 8

Определите производную  при М∞=2 в точке на цилиндре вблизи места его сопряжения с параболической головной частью. Размеры корпуса даны в задаче 7 (рис. 2.9)

при М∞=2 в точке на цилиндре вблизи места его сопряжения с параболической головной частью. Размеры корпуса даны в задаче 7 (рис. 2.9)

Решение:

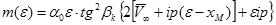

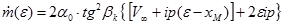

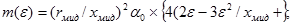

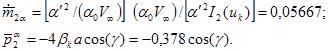

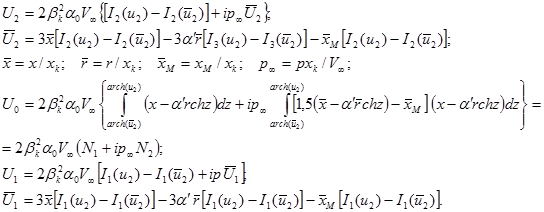

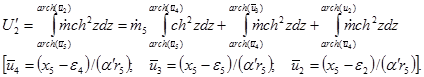

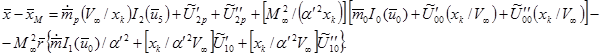

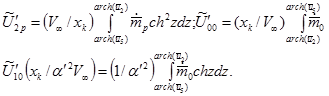

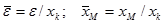

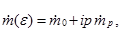

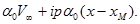

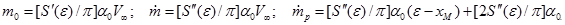

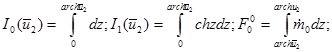

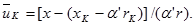

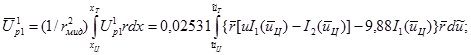

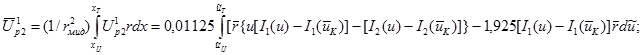

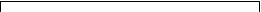

Воспользуемся граничным условием неустановившегося обтекания (2.55). Входящие в это условие функции m( ε ) и  для криволинейного участка корпуса имеют следующий вид:

для криволинейного участка корпуса имеют следующий вид:

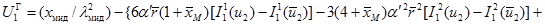

|

(2.78)

.

.

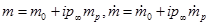

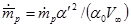

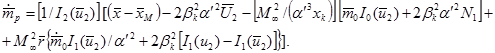

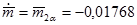

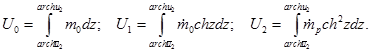

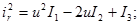

Представив диполь и его производную в виде сумм: m( ε)= m0+ipmp,  найдем после соответствующей подстановки выражение для

найдем после соответствующей подстановки выражение для  Разделяя это выражение на вещественные и мнимые величины, получаем уравнение

Разделяя это выражение на вещественные и мнимые величины, получаем уравнение

При малых частотах колебания (p→0) это уравнение принимает вид

Таким образом, при малых частотах (малых числах Струхаля) параметры газа, зависящие от α, определяются, как и при стационарном обтекании, мгновенным углом атаки. Нестационарность проявляется в возникновении составляющих параметров, определяемых производной  . Для этого случая условие безотрывного обтекания

. Для этого случая условие безотрывного обтекания

Рассмотрим точку с координатами (x2; r2) вблизи начала цилиндрического участка и приведем граничное условие:

,

,

где первый интеграл в круглых скобках справа соответствует диполям на малом цилиндрическом участке, а второй - на криволинейной головной части.

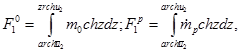

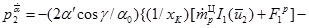

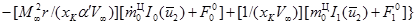

Введем обозначения:

(2.79)

(2.79)

(2.80)

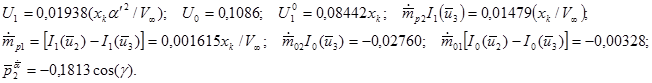

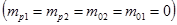

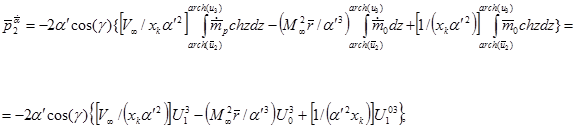

(2.80)

С учетом этих обозначений из граничного условия находим:

(2.81)

(2.81)

.

.

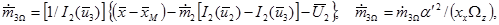

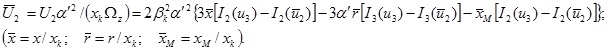

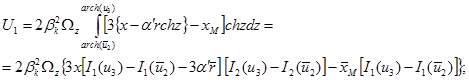

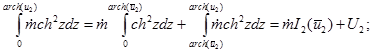

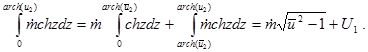

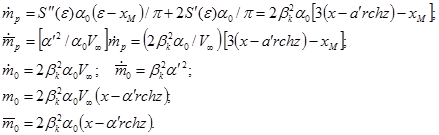

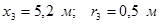

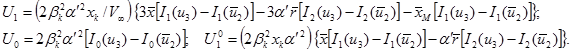

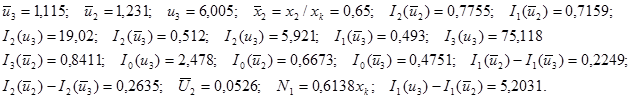

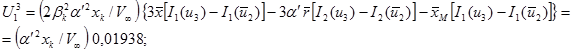

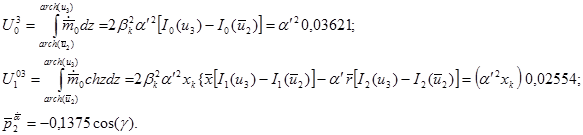

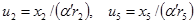

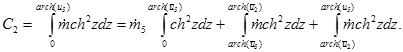

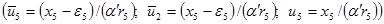

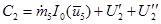

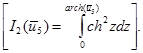

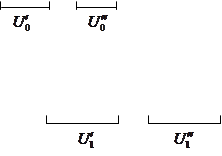

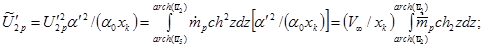

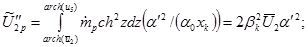

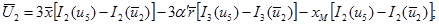

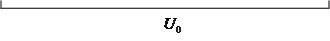

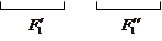

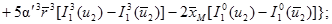

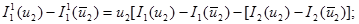

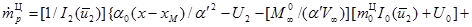

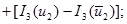

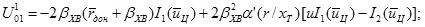

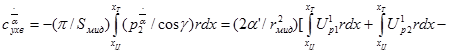

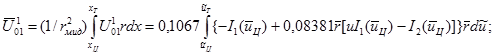

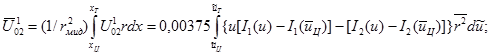

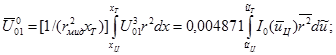

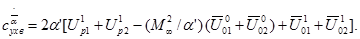

Рассмотрим интегралы U0, U1, U2. Используя (2.78), находим:

(2.82)

(2.82)

После соответствующих подставок получим:

Разности величин в квадратных скобках справа представлены формулами (2.73).

Для определения производной  воспользуемся выражениями (2.79).

воспользуемся выражениями (2.79).

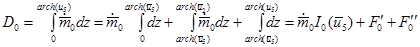

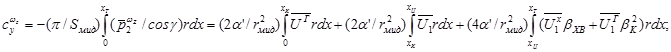

Представим каждый интеграл в этих выражениях в виде суммы двух интегралов, один из которых относится к малому цилиндрическому участку, другой - к головной части, и введем обозначения:

(2.83)

(2.83)

(2.84)

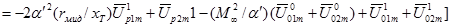

(2.84)

с учетом которых

. (2.85)

. (2.85)

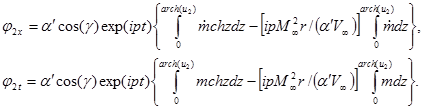

Вносим под интегралы  соответствующие выражения

соответствующие выражения  для параболической головной части:

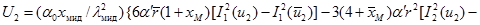

для параболической головной части:

(2.86)

(2.86)

(2.87)

(2.87)

(2.88)

(2.88)

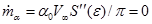

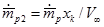

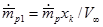

Для точки с координатами x=x2= 5,1 м; r=r2=0,5 м вычисляем:

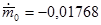

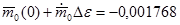

Выше найдено значение  на цилиндре. В соответствии с этим значением

на цилиндре. В соответствии с этим значением

откуда

откуда

Найдем величину  в точке (х1; r1) в конце головной части (для

в точке (х1; r1) в конце головной части (для

Таким образом, в (2.81)

Вносим данные в (2.81):

Вычисляем производную

Определим аналогичную производную без учета влияния диполей на цилиндрическом участке:

(2.89)

(2.89)

Для конца головной части  используем формулу (2.89), в которой:

используем формулу (2.89), в которой:

Подсчитываем:

В конце цилиндра

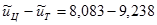

Задача 9

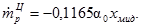

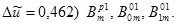

Используя соотношения, полученные в теории линеаризированного сверхзвукового обтекания тонких тел вращения, определите аэродинамические производные при  =2 тонкого заостренного корпуса с уравнением образующей (рис. 2.7)

=2 тонкого заостренного корпуса с уравнением образующей (рис. 2.7)  , где

, где  Удлинение головной части корпуса

Удлинение головной части корпуса  =5; радиус миделева сечения

=5; радиус миделева сечения  ; донное сужение

; донное сужение  ; расстояние от носка до центра масс

; расстояние от носка до центра масс  м.

м.

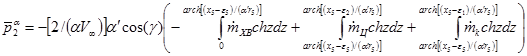

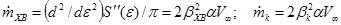

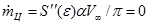

Решение:

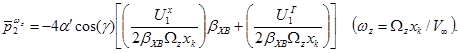

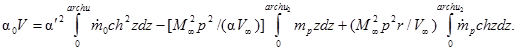

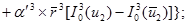

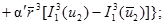

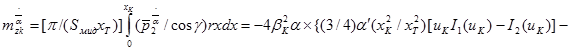

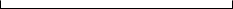

Аэродинамические производные тонких тел вращения определяются по следующим соотношениям [5, 6]:

(2.90)

(2.90)

(2.91)

(2.91)

(2.92)

(2.92)

(2.93)

(2.93)

(2.94)

(2.94)

(2.95)

(2.95)

Вычислить геометрические параметры:

м;

м;  м;

м;

м.

м.

Функция  , где

, где

Находим:

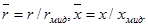

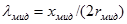

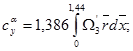

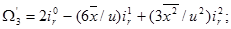

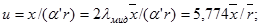

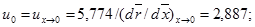

Производную  определим численным методом. Для этого разобьем интервал интегрирования

определим численным методом. Для этого разобьем интервал интегрирования  на девять участков, каждый шириной

на девять участков, каждый шириной  и произведем соответствующие вычисления

и произведем соответствующие вычисления  . При этом функции

. При этом функции  находим по значениям u из табл. П.1 приложения, а безразмерный радиус

находим по значениям u из табл. П.1 приложения, а безразмерный радиус  определяем по уравнению

определяем по уравнению  .

.

Применяя формулу трапеций, получаем

Применяя формулу трапеций, получаем

Производная

Произведем численное интегрирование, используя формулу трапеций:

Далее находим:

Производные коэффициента момента тангажа:

Произведем численное интегрирование:

Варианты заданий

Таблица 2.5

| № варианта |

|

|

|

|

|

| м | м | ||||

| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 |

| 1 | 4,0 | 5,0 | 1,7 | 0,678 | 6,5 |

| 2 | 2,0 | 4,0 | 0,7 | 0,651 | 6,5 |

| 3 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,582 | 6,5 |

| 4 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 0,495 | 7,0 |

| 5 | 3,5 | 5,0 | 0,6 | 0,515 | 8,0 |

| 6 | 3,5 | 3,0 | 1,1 | 0,611 | 9,5 |

| 7 | 4,5 | 6,0 | 0,8 | 0,545 | 8,0 |

| 8 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,589 | 9,0 |

| 9 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 0,621 | 6,0 |

| 10 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 0,743 | 5,0 |

| 11 | 4,5 | 5,0 | 1,6 | 0,583 | 5,0 |

| 12 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 0,614 | 7,0 |

| 13 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 0,623 | 7,0 |

| 14 | 3,0 | 4,0 | 0,8 | 0,634 | 9,5 |

| 15 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 0,649 | 8,0 |

| 16 | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 0,673 | 5,0 |

| 17 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 0,444 | 5,0 |

| 18 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 0,483 | 6,5 |

| 19 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 0,539 | 6,5 |

| 20 | 4,0 | 5,0 | 0,7 | 0,589 | 7,5 |

| 21 | 2,0 | 6,0 | 1,2 | 0,594 | 7,5 |

| 22 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 0,667 | 7,0 |

| 23 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 0,557 | 8,0 |

| 24 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 0,467 | 6,0 |

| 25 | 4,5 | 4,0 | 1,3 | 0,669 | 8,0 |

| 26 | 2,5 | 5,0 | 1,4 | 0,543 | 7,0 |

| 27 | 3,5 | 6,0 | 1,9 | 0,712 | 5,0 |

| 28 | 2,0 | 4,0 | 0,9 | 0,445 | 5,0 |

| 29 | 3,0 | 5,0 | 1,8 | 0,579 | 6,5 |

| 30 | 1,5 | 5,0 | 0,5 | 0,753 | 6,0 |

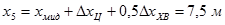

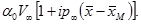

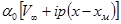

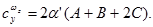

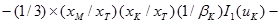

Задача 10

Определите производные  для цилиндрического корпуса с коническими головным и хвостовым участками при

для цилиндрического корпуса с коническими головным и хвостовым участками при  Размеры корпуса даны в задаче 2.6. Используйте зависимости для диполей, определяющие их как функции производных площади сечения корпуса по длине.

Размеры корпуса даны в задаче 2.6. Используйте зависимости для диполей, определяющие их как функции производных площади сечения корпуса по длине.

Решение:

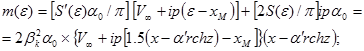

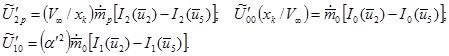

По аналогии с выражением (2.80), производная

В частности, на коническом носке

(2.96)

(2.96)

В точке с координатами (x; r) на цилиндрическом участке

Так как для цилиндра  то

то  и

и

(2.97)

(2.97)

Координаты (  ) соответствуют концу образующей конуса. Для конического хвостового участка (точка x; r)

) соответствуют концу образующей конуса. Для конического хвостового участка (точка x; r)

Так как на цилиндре  головном конусе

головном конусе  хвостовом коническом участке

хвостовом коническом участке  то

то

, (2.98)

, (2.98)

где  координаты точек в конце цилиндра и головного конуса.

координаты точек в конце цилиндра и головного конуса.

Согласно [5, 6], для корпуса длиной  имеем:

имеем:

Ц ’

Ц ’

К Ц

Х’

(2.99)

(2.99)

Х

Рассматриваем конус:

Для цилиндра

Подынтегральную функцию Ц ’ вычисляем для шести значений  и шага

и шага  (включая начало и конец цилиндра:

(включая начало и конец цилиндра:  ). В результате численного итегрирования получаем Ц=1,394. В целях определения величины Х для кормы находим:

). В результате численного итегрирования получаем Ц=1,394. В целях определения величины Х для кормы находим:

В интервале  (начало и конец кормы) для шага

(начало и конец кормы) для шага  определяем значения подынтегральной функции Х’ и осуществляем численное интегрирование, в результате которого находим:

определяем значения подынтегральной функции Х’ и осуществляем численное интегрирование, в результате которого находим:

Производная для всего корпуса  Производная коэффициента момента тангажа (относительно носка)

Производная коэффициента момента тангажа (относительно носка)

(2.100)

(2.100)

Вычисляем:  Подынтегральную функцию

Подынтегральную функцию  находим в интервале

находим в интервале  (начало и конец цилиндра) с шагом

(начало и конец цилиндра) с шагом  В результате численного интегрирования определяем

В результате численного интегрирования определяем

Вторую подынтегральную функцию  вычисляем для начала и конца кормы (

вычисляем для начала и конца кормы (

). Используя результат численного интегрирования, находим

). Используя результат численного интегрирования, находим

Соответствующий коэффициент центра давления (относительно носка корпуса)  Производная для центра вращения, отстоящего от носка на расстоянии

Производная для центра вращения, отстоящего от носка на расстоянии  :

:

(2.101)

(2.101)

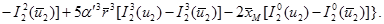

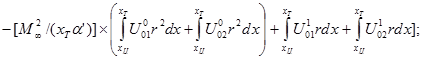

Рассмотрим производные  и

и  . Они зависят от функции

. Они зависят от функции  , определяемой на головном коническом участке по формуле (2.51), в которой параметр

, определяемой на головном коническом участке по формуле (2.51), в которой параметр  :

:

(2.102)

(2.102)

Для точки (x; r) на цилиндрическом участке находим производную (2.50), принимая

(2.103)

(2.103)

где

(2.104)

(2.104)

Используя формулу (2.54), для конической кормы находим

где

С учетом этого

A B C

(2.105)

(2.106)

(2.106)

Для конического участка

Для цилиндра

Подынтегральную функцию В ’ вычисляем на цилиндре для интервала  с шагом

с шагом

Для численного интегрирования используем формулу трапеций и находим

Рассмотрим хвостовой участок:

Находим подынтегральные функции  и

и  на корме в интервале

на корме в интервале  с шагом

с шагом  и производим численное интегрирование. Используя полученные результаты, подсчитываем:

и производим численное интегрирование. Используя полученные результаты, подсчитываем:

Рассмотрим производную:

(2.107)

(2.107)

где

(2.108)

(2.108)

(2.109)

(2.110)

Для головного конуса

Для цилиндра подынтегральная функция  вычисляется на участке

вычисляется на участке  Затем производится численное интегрирование и по найденному результату находится

Затем производится численное интегрирование и по найденному результату находится

Аналогично определяются подынтегральные функции  ,

,  ,

,  для кормы (на участке

для кормы (на участке  с шагом

с шагом  ).

).

Используя значения, полученные численным интегрированием, определяем  и соответствующую производную

и соответствующую производную

Пересчитаем эту производную на новую точку приведения (  ):

):

.

.

В соответствии с (2.59) на головном конусе

(2.111)

(2.111)

где

(2.112)

(2.112)

Согласно формулам (2.59), для  имеем

имеем

(2.113)

(2.113)

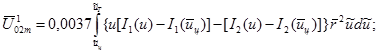

Вычисляем:

Рассмотрим цилиндрический участок:

(2.114)

(2.114)

где

Соответствующая производная (с учетом обозначений

)

)

|

(2.115)

Вычислим для цилиндра подынтегральные функции  ,

,  ,

,  и соответствующие интегралы при условии, что

и соответствующие интегралы при условии, что

Находим:

Рассмотрим хвостовой конический участок:

(2.116)

(2.116)

Для конической кормы (индекс «хв») и головного конуса («к») значения  представлены соответствующими формулами (2.75) и (2.59).

представлены соответствующими формулами (2.75) и (2.59).

С учетом этих значений интегралы приобретают вид

Для принятых обозначений на конической корме

(2.117)

(2.117)

(2.118)

(2.118)

Вычисляем

и определяем подынтегральные функции

и определяем подынтегральные функции  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  в интервале

в интервале  с шагом

с шагом  . Последующим интегрированием находим:

. Последующим интегрированием находим:

Соответствующая производная для хвостового участка  а производная всего корпуса

а производная всего корпуса

Производная для головного конуса

Для цилиндрического участка

(2.119)

(2.119)

Определяем подынтегральные функции (в интервале  с шагом

с шагом

Применяя формулу трапеций, осуществляем численное интегрирование:  По этим данным находим

По этим данным находим

Для конической нормы

; (2.120)

; (2.120)

Рассчитываем подынтегральные функции  на цилиндре

на цилиндре  По найденным значениям этих функций, используя формулу трапеций, определяем:

По найденным значениям этих функций, используя формулу трапеций, определяем:

Соответствующая производная для хвостового участка  а для всего корпуса

а для всего корпуса

Приложение

Приводимые ниже вычислительные программы предназначены для решения аэродинамических задач с помощью компьютеров, с использованием среды программирования Delphi.

Программа П1. ( К вычислению задачи 2.3)

{Исходные данные}

r0:=0.5;

x0:=5;

x4:=6;

x3:=2;

m8:=2;

n=30;

{Решение}

a1:=sqrt(Sqr(m8)-1);

u0:=x0/(2*r0);

b0:=1/u0;

x2:=x0+x3;

u:=1/(a1*b0);

q1:=-2*m1*sqrt(sqr(u)-1)/a1;

r1:=-2*w1*sqrt(sqr(u)-1)/a1;

if n>100 then n:=100;

st:=(x0+x3)/n;

For i:=1 to n do

begin

x[i]:=st+x[i-1];

r[i]:=(r0/x0)*x[i]*(2-x[i]/x0);

if x[i]>x0 then r[i]:=r0;

end;

for i:=2 to n+1 do

begin

e[i]:=x[i-1]-r[i-1]*a1;

end;

for i:=1 to n do

begin

pp:=0;

for p:=1 to i do

begin

pp:=pp+m[p]*((x[i]-e[p])/(a1*r[i])*sqrt(sqr((x[i]-e[p])/(a1*r[i]))-1)+

+arccosh((x[i]-e[p])/(a1*r[i])));

end;

m[i]:=(1-pp)/((x[i]-e[i])/(a1*r[i])*sqrt(sqr((x[i]-e[i])/(a1*r[i]))-1)+

+arccosh((x[i]-e[i])/(a1*r[i])));

end;

for i:=1 to n do

begin

pp:=0;

for p:=1 to i do

begin

pp:=pp+w[p]*((x[i]-e[p])/(a1*r[i])*sqrt(sqr((x[i]-e[p])/(a1*r[i]))-1)+

+arccosh((x[i]-e[p])/(a1*r[i])));

end;

w[i]:=(((x[i]-x0)/(x0+x3))-pp)/((x[i]-e[i])/(a1*r[i])*sqrt(sqr((x[i]-

-e[i])/(a1*r[i]))-1)+arccosh((x[i]-e[i])/(a1*r[i])));

end;

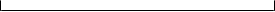

for i:=1 to n do

begin

pp:=0;

for p:=1 to i do

begin

pp:=pp+m[p]*((sqrt((sqr((x[i]-e[p])/(a1*r[i])))-1)));

end;

q[i]:=-(4/a1)*pp;

end;

for i:=1 to n do

begin

pp:=0;

for p:=1 to i do

begin

pp:=pp+w[p]*((sqrt((sqr((x[i]-e[p])/(a1*r[i])))-1)));

end;

qw[i]:=-(4/a1)*pp;

end;

for i:=1 to n do

begin

t3:=t3+q[i]*r[i]*st/sqr(r0);

c3[i]:=t3;

t5:=t5-q[i]*r[i]*x[i]*st/(sqr(r0)*x2);

c5[i]:=t5;

t1:=t1+qw[i]*r[i]*st/sqr(r0);

h3[i]:=t1;

t2:=t2-qw[i]*r[i]*x[i]*st/(sqr(r0)*x2);

h5[i]:=t2;

end;

end;

end.

Программа П2. ( К вычислению задачи 2.5)

{Исходные данные}

Lmid:=5;

Rmid:=0.5;

M:=2;

n:=30;

Xm:=5;

Xk:=7;

{Решение}

A0:=sqrt(sqr(M)-1);

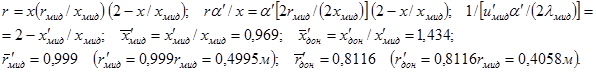

Xk_:=Xk/Xm;

step:=Xk/n;

Bk:=Rmid/Xm;

Xm_:=Xm/Xk;

{Для миделева сечения}

for i:=1 to n do

begin

mas[i]:=mas[i-1]+step;

if (mas[i]>=Xm) and (y=0) then y:=i;

end;

z:=1;

for i:=y downto (y-3) do

begin

Xam[z]:=mas[i-1];

inc(z);

end;

for z:=1 to 4 do

begin

x_[z]:=Xam[z]/xm;

Ram[z]:=X_[z]*(2-X_[z])*Rmid;

R_[z]:=Ram[z]/Rmid;

U0[z]:=Xam[z]/(A0*Ram[z]);

end;

for i:=1 to 4 do Usa:=Usa+U0[i];

Usa:=Usa/4;

for i:=1 to 4 do Rv:=Rv+Ram[i];

Rv:=Rv/4;

{Данные из таблицы}

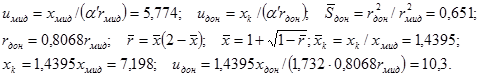

i0x:=2.333;

i1x:=7.028;

i2x:=24.44;

i3x:=89.85;

i0r:=5.103;

i1r:=12.10;

i2r:=37.26;

i3r:=127.0;

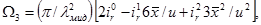

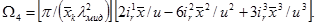

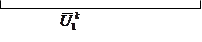

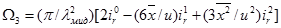

O1:=(pi/(Xk_*sqr(Lmid)))*(2*X_[1]*I1r/Usa+3*sqr(X_[1])*I2r/(sqr(Usa))+

+sqr(X_[1])*X_[1]*I3r/(sqr(Usa)*Usa));

O2:= (pi/sqr(Lmid))*(2*I0x-6*X_[2]*I1x/Usa+3*X_[2]*X_[2]*I2x/(sqr(usa)));

O3:= (pi/sqr(Lmid))*(2*I0r-I1r*6*X_[3]/Usa+I2r*3*X_[3]*X_[3]/(Usa*Usa));

O4:=(pi/(Xk_*sqr(Lmid)))*(2*I1r*X_[4]/Usa-6*I2r*X_[4]*X_[4]/(Usa*Usa)+

+3*I3r*sqr(X_[4])*X_[4]/(sqr(Usa)*Usa));

pa2:=-2*A0*O3/pi;

pa2_:=-(2*A0/pi)*(-O3*Xm_+O4+3*O1-sqr(M)*Rv*O2/A0);

pwz2:=-(2*A0/pi)*(-O3*Xm_+O4+2*O1);

{Для донного среза}

z:=1;

for i:=(n-3) to n do

begin

Xam[z]:=mas[i];

inc(z);

end;

for z:=1 to 4 do

begin

x_[z]:=Xam[z]/xm;

Ram[z]:=X_[z]*(2-X_[z])*Rmid;

R_[z]:=Ram[z]/Rmid;

U0[z]:=Xam[z]/(A0*Ram[z]);

end;

for i:=1 to 4 do Usa:=Usa+U0[i];

Usa:=Usa/4;

for i:=1 to 4 do Rv:=Rv+Ram[i];

Rv:=Rv/4;

{Данные из таблицы}

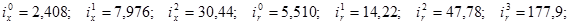

i0x:=3.014;

i1x:=20.59;

i2x:=159.7;

i3x:=1301.3;

i0r:=10.15;

i1r:=50.26;

i2r:=328.0;

i3r:=2389.8;

O1:=(pi/(Xk_*sqr(Lmid)))*(2*X_[1]*I1r/Usa+3*sqr(X_[1])*I2r/(sqr(Usa))+

+sqr(X_[1])*X_[1]*I3r/(sqr(Usa)*Usa));

O2:= (pi/sqr(Lmid))*(2*I0x-6*X_[2]*I1x/Usa+3*X_[2]*X_[2]*I2x/(sqr(usa)));

O3:= (pi/sqr(Lmid))*(2*I0r-I1r*6*X_[3]/Usa+I2r*3*X_[3]*X_[3]/(Usa*Usa));

O4:=(pi/(Xk_*sqr(Lmid)))*(2*I1r*X_[4]/Usa-6*I2r*X_[4]*X_[4]/(Usa*Usa)+

+3*I3r*sqr(X_[4])*X_[4]/(sqr(Usa)*Usa));

pa2:=-2*A0*O3/pi;

pa2_:=-(2*A0/pi)*(-O3*Xm_+O4+3*O1-sqr(M)*Rv*O2/A0);

pwz2:=-(2*A0/pi)*(-O3*Xm_+O4+2*O1);

Программа П3. ( К вычислению задачи 2.6)

{Исходные данные}

lamdaK:=8;

lamdaMid:=5;

x:=2;

Rmid:=0.5;

Xm:=5;

Sdon:=0.49;

M:=2;

{Xk:=Rmid*2*lamdaK}

{ Рассмотрим на заданном конусе точку X2,R2...}

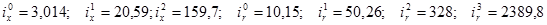

alfa_:=sqrt(sqr(M)-1); mas[1]:=alfa_;

Xmid:=2*Rmid*lamdaMID; mas[2]:=Xmid;

e2:=Xm-alfa_*Rmid; mas[3]:=e2;

X2:=5+0.1;

U_2:=(X2-e2)/(alfa_*Rmid); mas[4]:=U_2;

U2:=X2/(alfa_*Rmid); mas[5]:=U2;

BettaK:=Rmid/Xmid; mas[6]:=BettaK;

Uk:=1/(alfa_*bettaK); mas[7]:=Uk;

I2u_2:=0.5*(U_2*sqrt(sqr(U_2)-1)+ArcCosh(U_2)); mas[8]:=I2u_2;

I2u2:=0.5*(U2*sqrt(sqr(U2)-1)+ArcCosh(U2)); mas[9]:=I2u2;

I2uk:=0.5*(Uk*sqrt(sqr(Uk)-1)+ArcCosh(Uk)); mas[10]:=I2uk;

alfa:=1/(2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*I2uk); mas[11]:=alfa;

m2_:=(1-(2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*alfa*(I2u2-I2u_2)))/(I2u_2); mas[12]:=m2_;

p2alfa1:=(-2/alfa_)*(m2_*sqrt(sqr(u_2)-1)+2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*alfa*(sqrt(sqr(U2)-1)-sqrt(sqr(U_2)-1))); mas[13]:=p2alfa1;

p2alfa2:=-4*bettaK*alfa; mas[14]:=p2alfa2;

m2_:=0;

p2alfa1:=(-2/alfa_)*(m2_*sqrt(sqr(u_2)-1)+2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*alfa*(sqrt(sqr(U2)-1)-sqrt(sqr(U_2)-1)));

{ Рассмотрим вторую точку на цилиндре X3=5.2; R3=0.5 ...}

X3:=X2+0.1;

{e3} mas[15]:=X2-alfa_*Rmid;

{U_3} mas[16]:=(X3-mas[15])/(alfa_*Rmid);

{U_2} mas[17]:=(X3-e2)/(alfa_*Rmid);

{U3} mas[18]:=X3/(alfa_*Rmid);

{I2u_3} mas[20]:=0.5*(mas[16]*sqrt(sqr(mas[16])-1)+ArcCosh(mas[16]));

{I2u3} mas[19]:=0.5*(mas[18]*sqrt(sqr(mas[18])-1)+ArcCosh(mas[18]));

{I2u_2} mas[21]:=0.5*(mas[17]*sqrt(sqr(mas[17])-1)+ArcCosh(mas[17]));

{I1u_3} mas[22]:=sqrt(sqr(mas[16])-1);

{I1u3} mas[23]:=sqrt(sqr(mas[18])-1);

{I1u_2} mas[24]:=sqrt(sqr(mas[17])-1);

{m3alfa} mas[25]:=(1-mas[12]*(mas[21]-mas[20])-3*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*alfa*(mas[19]-

mas[21]))/mas[20];

{p3alfa} mas[26]:=(-2/alfa_)*(mas[25]*mas[22]+mas[12]*(mas[24]-

-mas[22])+2*sqr(bettaK)*

sqr(alfa_)*alfa*(mas[22]-mas[24]));

{m3_=m2_=0 без учёта влияния диполей

p2alfa} mas[27]:=-4*alfa_*sqr(bettaK)*alfa*(mas[23]-mas[24]);

{ Рассмотрим точку на середине конической кормы X5,R5... }

X5:=Xmid+X+0.5;

{e5} mas[28]:=7.0-alfa_*Rmid;

{r5} mas[29]:=0.5*(Rmid+Rmid*sqrt(Sdon));

{bettaXB} mas[30]:=(Rmid-mas[29])/0.5;

{U_5} mas[31]:=(X5-mas[28])/(alfa_*mas[29]);

{U_2} mas[32]:=(X5-e2)/(alfa_*mas[29]);

{U5} mas[33]:=X5/(alfa_*mas[29]);

{I1u_5} mas[34]:=sqrt(sqr(mas[31])-1);

{I1u5} mas[35]:=sqrt(sqr(mas[33])-1);

{I1u_2} mas[36]:=sqrt(sqr(mas[32])-1);

{p2alfa} mas[37]:=-4*alfa_*(sqr(mas[30])*mas[34]+sqr(bettaK)*alfa*(mas[35]-

-mas[36]));

{ Рассмотрим вращательное движение...}

{R_}R_:=Rmid/(2*lamdaK*Rmid);

{X_} mas[38]:=5.1/(LamdaK*2*Rmid);

{X_m} mas[39]:=Xmid/(lamdaK*2*Rmid);

{I3u2}mas[40]:=(sqrt(sqr(mas[5])-1)*(sqr(mas[5])+2)/3);

{I3u_2} mas[41]:=(sqrt(sqr(mas[4])-1)*(sqr(mas[4])+2)/3);

{UU2} mas[42]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(3*mas[38]*(mas[9]-mas[8])-

-3*alfa_*(R_)*

(mas[40]-mas[41])-(mas[38])*(mas[9]-mas[8]));

{m_2u} mas[43]:=(1/mas[8])*((mas[38]-mas[39]-mas[42]));

{I1u2} mas[44]:=sqrt(sqr(mas[5])-1);

{I1u_2} mas[45]:=sqrt(sqr(mas[4])-1);

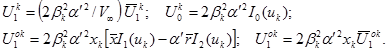

{U1} mas[46]:=2*sqr(bettaK)*(3*mas[38]*(mas[44]-mas[45])-3*alfa_*(R_)*

*(mas[9]-mas[8])-(mas[39])*(mas[44]-mas[45]));

{p2omega}mas[47]:=-2*alfa_*((mas[43]*mas[45]/sqr(alfa_))+mas[46]);

{ В конце конической кормы...}

{I1uk}mas[48]:=sqrt(sqr(mas[7])-1);

{U2g}mas[49]:=2*sqr(bettaK)*(3*mas[38]*mas[48]-3*alfa_*(R_)*mas[10]-

-mas[39]*mas[48]);

{p2omega}mas[50]:=-2*alfa_*mas[49];

{при m2=0}

{p2omega}mas[51]:=-2*alfa_*mas[46];

{ Рассмотрим точку с координатами X3=5.2; R3=0.5}

{X_}mas[52]:=X2/(lamdaK*2*Rmid);

{I3u3}mas[53]:=(sqrt(sqr(mas[18])-1)*(sqr(mas[18])+2)/3);

{I3u_3}mas[54]:=(sqrt(sqr(mas[16])-1)*(sqr(mas[16])+2)/3);

{I3u_2}mas[55]:=(sqrt(sqr(mas[17])-1)*(sqr(mas[17])+2)/3);

{U2} mas[56]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(3*mas[52]*(mas[19]-mas[21])-3*alfa_*(R_)*

(mas[53]-mas[55])-(mas[39])*(mas[19]-mas[21]));

{U1} mas[57]:=2*sqr(bettaK)*(3*mas[52]*(mas[23]-mas[24])-3*alfa_*(R_)*

(mas[19]-mas[21])-(mas[39])*(mas[23]-mas[24]));

{m3}mas[58]:=(1/mas[20])*((mas[52]-mas[39])-mas[43]*(mas[21]-mas[20])-mas[56]);

{p2omega} mas[59]:=-2*alfa_*(mas[58]*mas[22]/sqr(alfa_)+(mas[43]/sqr(alfa_))*

*(mas[24]-mas[22])+mas[57]);

{Расчет с переменным углом атаки}

{для точки X2,R2}

{I0u2}mas[80]:=arccosh(mas[5]);

{I0u_2} mas[81]:=arccosh(mas[4]);

{N1} mas[82]:=mas[52]*((mas[80]-mas[81])-alfa_*R_*(mas[44]-mas[45]));

{U2} mas[83]:=3*mas[52]*(mas[9]-mas[8])-3*alfa_*R_*

(mas[40]-mas[41])-(mas[39])*(mas[9]-mas[8]);

{Mp_}mas[84]:=(1/mas[8])*((mas[52]-mas[39])-2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[83]-

-(sqr(M)/(sqr(alfa_)*alfa_*lamdaK*2*Rmid)*(-0.01768*mas[81]+

+2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[82])+sqr(M)*R_*(0.00718*mas[45]/sqr(alfa_)+

+2*sqr(bettaK)*(mas[44]-mas[45]))));

{U_1}mas[85]:=(3*mas[52]*(mas[44]-mas[45]))-(3*alfa_*R_*(mas[44]-mas[45]))-

-(mas[39]*(mas[44]-mas[45]));

{U0} mas[86]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(mas[80]-mas[81]);

{U1_0}mas[87]:=mas[52]*(mas[44]-mas[45])-alfa_*Rmid*(mas[44]-mas[45]);

{U10}mas[88]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[87];

{I0Uk} mas[89]:=arccosh(mas[7]);

{X_} mas[90]:=Xm/(lamdaK*Rmid*2);

{U1_k}mas[91]:=3*mas[2]*mas[48]-3*alfa_*Rmid*mas[48]-mas[39]*mas[48];

{U1k} mas[92]:=2*sqr(bettaK)*mas[91];

{U0k} mas[93]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[89];

{U1ok} mas[94]:=2*sqr(bettaK)*(mas[90]*mas[48]-alfa_*R_*mas[10]);

{p2alfa} mas[95]:=-2*alfa_*(mas[92]-(sqr(M)*R_/(sqr(alfa_)*alfa_))*mas[93]+(1/(sqr(alfa_)*lamdaK*2*Rmid))*mas[94]);

{Рассмотрим точку на цилиндре с координатами X3=5.2; R3=0.5}

{I0u_2} mas[96]:=arccosh(mas[17]);

{U_2} mas[97]:=3*mas[90]*(mas[19]-mas[21])-3*alfa_*R_*(mas[53]-mas[55])-

-mas[39]*(mas[19]-mas[21]);

{N1} mas[98]:=mas[90]*(mas[80]-mas[96])-alfa_*R_*(mas[23]-mas[24]);

{Полагая моменты диполей...}

{U1} mas[99]:=2*sqr(bettaK)*(3*mas[90]*(mas[23]-mas[24])-

-3*alfa_*R_*(mas[19]-mas[21])-

mas[39]*(mas[23]-mas[24]));

{U0} mas[100]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(mas[80]-mas[96]);

{U10} mas[101]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(mas[90]*(mas[23]-mas[24])-

-alfa_*R_*(mas[19]-mas[21]));

{Без учёта влияния диполей...}

{U13} mas[112]:=mas[99];

{U03} mas[113]:=mas[100]/sqr(alfa_);

{U103} mas[114]:=mas[101]/sqr(alfa_);

{p2alfa} mas[115]:=-2*alfa_*(mas[112]-(sqr(M)*R_/(sqr(alfa_)*alfa))*mas[113]+

+(1/(sqr(alfa_)*lamdaK*2*Rmid))*mas[114]);

{Рассмотрим точку с координатами X5=7.5; R5=0.425 на конической корме...}

{I0u_5} mas[116]:=arccosh(mas[31]);

{I0u_2} mas[117]:=arccosh(mas[32]);

{I0u5} mas[118]:=arccosh(mas[33]);

{I2u5} mas[119]:=0.5*(mas[33]*sqrt(sqr(mas[33])-1)+ArcCosh(mas[33]));

{I2u_5} mas[120]:=0.5*(mas[31]*sqrt(sqr(mas[31])-1)+ArcCosh(mas[31]));

{I2u5} mas[121]:=0.5*(mas[32]*sqrt(sqr(mas[32])-1)+ArcCosh(mas[32]));

{I3u_2}mas[122]:=(sqrt(sqr(mas[32])-1)*(sqr(mas[32])+2)/3);

{I3u_5}mas[123]:=(sqrt(sqr(mas[33])-1)*(sqr(mas[33])+2)/3);

{X_5} mas[124]:=mas[29]/(lamdaK*2*Rmid);

{Rdon} mas[125]:=2*sqrt((Sdon*Rmid)/(lamdak*Rmid*2));

{R_don} mas[126]:=mas[125]/(Rmid*lamdaK*2);

{U_2} mas[127]:=3*mas[124]*(mas[119]-mas[121])-3*alfa_*R_*(mas[123]

-mas[122])-mas[39]*(mas[119]-mas[121]);

{U0} mas[128]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(lamdaK*Rmid*2)*(mas[124]*(mas[118]-

-mas[117])-alfa_*R_*(mas[35]-mas[36]));

{m0_.} mas[129]:=2*sqr(mas[30])*sqr(alfa_);

{m0_} mas[130]:=-2*(mas[125]+(lamdaK*2*Rmid-

-X5)*mas[30])*mas[30]*sqr(alfa_);

{mp_.} mas[131]:=(1/mas[120])*(mas[124]-mas[39]-

-sqr(bettaK)*mas[127]*sqr(alfa_)-

-(sqr(M)/(sqr(alfa_)*lamdaK*2*Rmid))*

*(mas[130]*mas[116]+2*sqr(alfa_)*sqr(bettaK)*2*Rmid*lamdaK*mas[128])+

+(sqr(M)*R_)*(mas[129]*mas[34]/sqr(alfa_)+2*sqr(bettaK)*(mas[35]-mas[36])));

{Найдём соответствующую производную...}

{F_1} mas[132]:=3*mas[39]*(mas[35]-mas[36])-3*alfa_*R_*(mas[119]-mas[121])-

-mas[39]*(mas[35]-mas[36]);

{F1||} mas[133]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[132];

{F0||} mas[134]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*(mas[118]-mas[121]);

{F_01} mas[135]:=mas[124]*(mas[35]-mas[36])-alfa_*R_*(mas[119]-mas[121]);

{F01||} mas[136]:=2*sqr(bettaK)*sqr(alfa_)*mas[135];

{p2_alfa} mas[137]:=-2*alfa_*((mas[131]*mas[34]+mas[133])-

-(sqr(M)*R_/(sqr(alfa_)*alfa_))*

(mas[129]*mas[116]+mas[134])+(1/(sqr(alfa_)*lamdaK*Rmid*2))*

*(mas[130]*mas[34]+mas[136]));

{Рассмотрим произвольную точку на хвостовом конусе X5=7.5; R5=0.425 }

{C1} mas[138]:=2*mas[30]*sqr(alfa_)*(mas[30]*(mas[124]*mas[34]-

-alfa_*R_*mas[121]-mas[39]*mas[34])-2*(mas[126]*mas[35]+mas[30]*(mas[34]-

-mas[124]*mas[34]+alfa_*R_*mas[120])));

{C00} mas[139]:=2*sqr(mas[30])*sqr(alfa_)*mas[116];

{C10} mas[140]:=-2*mas[30]*sqr(alfa_)*(mas[126]*mas[34]+(mas[34]-

-mas[124]*mas[34]+alfa_*R_*mas[120])*mas[30]);

{p2_alfa} mas[141]:=-2*((mas[138]+mas[133])-(sqr(M)*R_/(sqr(alfa_)*alfa_))*

*(mas[139])+(1/(sqr(alfa_)*lamdaK*Rmid*2))*(mas[140]+mas[136]));

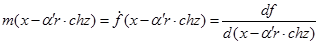

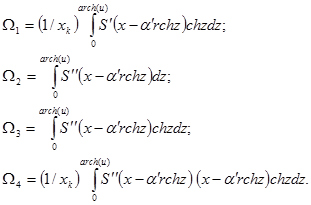

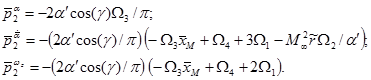

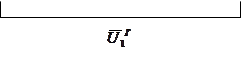

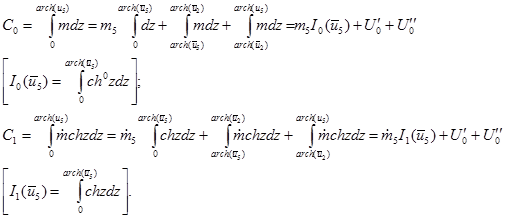

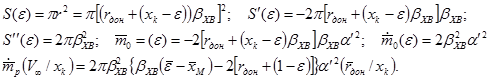

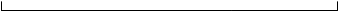

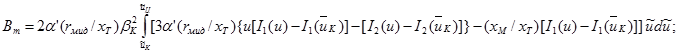

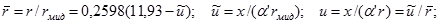

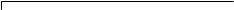

Таблица П.1

Значения функций  и

и  для расчета по линеаризованной теории

для расчета по линеаризованной теории

распределения коэффициента давления и скорости при обтекании тонких тел вращения под нулевым углом атаки

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1,1 | 0,4435 | 0,0298 | 0,0019 | 0,0001 | 0,4582 | 0,0303 | 0,0026 | 0,0004 |

| 1,2 | 0,6223 | 0,0838 | 0,0149 | 0,0071 | 0,6633 | 0,0856 | 0,0109 | 0,0015 |

| 1,3 | 0,7567 | 0,1527 | 0,0392 | 0,0095 | 0,8312 | 0,1256 | 0,0383 | 0,0096 |

| 1,4 | 0,8673 | 0,2342 | 0,0753 | 0,0254 | 0,9804 | 0,2526 | 0,0794 | 0,0281 |

| 1,6 | 1,047 | 0,4265 | 0,2068 | 0,2412 | 1,249 | 0,4756 | 0,2230 | 0,1124 |

| 1,8 | 1,177 | 0,6690 | 0,4875 | 0,4631 | 1,450 | 0,7166 | 0,4137 | 0,2949 |

| 2,0 | 1,317 | 0,9024 | 0,7314 | 0,6332 | 1,732 | 1,073 | 0,8296 | 0,6950 |

| 2,2 | 1,426 | 1,177 | 1,146 | 1,260 | 1,960 | 1,443 | 1,332 | 1,348 |

| 2,4 | 1,522 | 1,472 | 1,675 | 2,030 | 2,182 | 1,857 | 1,990 | 2,326 |

| 2,6 | 1,610 | 1,785 | 2,326 | 3,230 | 2,400 | 2,316 | 2,823 | 3,776 |

| 2,8 | 1,690 | 2,116 | 3,107 | 4,854 | 2,615 | 2,816 | 3,846 | 5,946 |

| 3,0 | 1,763 | 2,461 | 4,022 | 7,584 | 2,828 | 3,361 | 5,080 | 8,422 |

| 3,2 | 1,831 | 2,820 | 5,076 | 9,701 | 3,040 | 3,948 | 6,543 | 11,90 |

| 3,4 | 1,895 | 3,193 | 6,278 | 13,09 | 3,250 | 4,578 | 8,247 | 16,32 |

| Окончание табл. П.1 | ||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 3,6 | 1,954 | 3,578 | 7,634 | 17,28 | 3,458 | 5,247 | 10,21 | 21,84 |

| 3,8 | 2,011 | 3,975 | 9,148 | 22,29 | 3,666 | 5,955 | 12,45 | 28,63 |

| 4,0 | 2,064 | 4,382 | 10,81 | 28,28 | 3,873 | 6,714 | 14,98 | 36,84 |

| 4,2 | 2,114 | 4,800 | 12,65 | 37,31 | 4,079 | 7,509 | 17,82 | 46,59 |

| 4,4 | 2,162 | 5,227 | 14,65 | 43,46 | 4,286 | 8,348 | 21,00 | 58,31 |

| 4,6 | 2,208 | 5,665 | 16,84 | 52,94 | 4,490 | 9,223 | 24,51 | 71,98 |

| 4,8 | 2,251 | 6,111 | 19,19 | 63,76 | 4,694 | 10,14 | 28,37 | 87,74 |

| 5,0 | 2,293 | 6,565 | 21,72 | 75,99 | 4,899 | 11,10 | 32,63 | 108,1 |

| 5,2 | 2,333 | 7,028 | 24,44 | 89,85 | 5,103 | 12,10 | 37,26 | 127,0 |

| 5,4 | 2,371 | 7,498 | 27,35 | 105,5 | 5,306 | 13,14 | 42,30 | 150,9 |

| 5,6 | 2,408 | 7,976 | 30,44 | 122,7 | 5,510 | 14,22 | 47,78 | 177,9 |

| 5,8 | 2,444 | 8,462 | 33,73 | 141,9 | 5,713 | 15,35 | 53,70 | 208,3 |

| 6,0 | 2,478 | 8,953 | 37,21 | 163,2 | 5,916 | 16,51 | 60,07 | 242,4 |

| 6,2 | 2,511 | 9,452 | 40,89 | 186,5 | 6,119 | 17,71 | 66,91 | 280,3 |

| 6,4 | 2,544 | 9,958 | 44,77 | 212,3 | 6,322 | 18,96 | 74,25 | 322,8 |

| 6,6 | 2,575 | 10,47 | 48,86 | 240,4 | 6,524 | 20,24 | 82,08 | 369,8 |

| 6,8 | 2,605 | 10,99 | 53,17 | 271,1 | 6,726 | 21,56 | 90,44 | 421,4 |

| 7,0 | 2,634 | 11,51 | 57,66 | 304,2 | 6,928 | 22,93 | 99,34 | 478,4 |

| 7,2 | 2,663 | 12,04 | 62,37 | 340,2 | 7,130 | 24,34 | 108,8 | 540,7 |

| 7,4 | 2,690 | 12,58 | 67,29 | 379,1 | 7,332 | 25,78 | 118,8 | 608,8 |

| 7,6 | 2,717 | 13,12 | 72,43 | 421,0 | 7,534 | 27,27 | 129,4 | 683,4 |

| 7,8 | 2,744 | 13,66 | 77,78 | 466,2 | 7,736 | 28,80 | 140,6 | 764,9 |

| 8,0 | 2,769 | 14,22 | 83,27 | 514,5 | 7,937 | 30,36 | 152,5 | 852,2 |

| 8,2 | 2,794 | 14,49 | 89,17 | 566,3 | 8,138 | 31,97 | 165,2 | 947,8 |

| 8,4 | 2,818 | 15,33 | 95,18 | 621,4 | 8,341 | 33,62 | 178,1 | 1050,4 |

| 8,6 | 2,842 | 15,90 | 101,4 | 680,7 | 8,540 | 35,30 | 191,8 | 1161,4 |

| 8,8 | 2,865 | 16,47 | 107,9 | 743,3 | 8,743 | 37,04 | 206,3 | 1280,6 |

| 9,0 | 2,888 | 17,05 | 114,6 | 810,0 | 8,944 | 38,80 | 221,4 | 1409,0 |

| 9,4 | 2,932 | 18,21 | 128,7 | 955,8 | 9,348 | 42,27 | 253,6 | 1694,5 |

| 9,8 | 2,974 | 19,39 | 143,7 | 1119,1 | 9,751 | 46,29 | 298,5 | 2020,4 |

| 10,2 | 3,014 | 20,59 | 159,7 | 1301,3 | 10,15 | 50,26 | 328,0 | 2389,8 |

| 10,6 | 3,052 | 21,80 | 176,7 | 1503,4 | 10,55 | 54,40 | 369,8 | 2807,8 |

| 11,0 | 3,089 | 23,03 | 194,7 | 1726,4 | 10,95 | 58,68 | 415,0 | 3277,7 |

| 11,4 | 3,126 | 24,27 | 213,5 | 1969,6 | 11,36 | 63,19 | 464,0 | 3808,3 |

| 11,8 | 3,160 | 25,53 | 233,4 | 2238,2 | 11,76 | 67,80 | 516,4 | 4394,4 |

| 12,2 | 3,194 | 26,80 | 254,4 | 2530,8 | 12,16 | 72,59 | 572,4 | 5047,2 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. Ч.1. 597 с.

2. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1991. Ч.2. 304 с.

3. Аэродинамика в вопросах и задачах / Под ред. Н.Ф. Краснова. М.: Высш. шк., 1985. 759 с.

4. Исследование сверхзвуковой аэродинамики самолетов на ЭВМ / С.М. Белоцерковский, Н.А. Кудрявцева, С.А. Попыталов, В.Г. Табачников. М.: Наука, 1983. 336 с.

5. Краснов Н.Ф. Аэродинамика. М.: Высш. шк., 1980. Ч.1. 496 с.

6. Краснов Н.Ф. Аэродинамика. М.: Высш. шк., 1980. Ч.2. 416 с.

7. Краснов Н. Ф. Аэродинамика тел вращения. М.: Оборонгиз, 1958.

8. Краснов Н.Ф. Основы аэродинамического расчета. М.: Высш. шк., 1988. 496 c.

9. Кузнецов В.И., Макаров В.В. Сверхзвуковое обтекание заостренных тел вращения: Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 1999. 80 с.

10. Основы прикладной аэрогазодинамики: В 2 кн. Кн.1: Аэродинамика крыла (профиля), корпуса и их комбинаций / Под ред. Н.Ф. Краснова. М.: Высш. шк., 1990. 336 с.

11. Основы прикладной аэрогазодинамики: В 2 кн. Кн.2: Обтекание тел вязкой жидкостью. Рулевые устройства / Под ред. Н.Ф. Краснова. М.: Высш. шк., 1991. 358 с.

12. Черный Г.Г. Газовая динамика. М.: Наука, 1988. 424 с.

Содержание

| Введение………………………………………………………………………. | 3 |

| 1. Некоторые необходимые сведения из аэродинамики ….……………..… | 4 |