Плоский точечный источник и сток

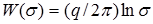

Рассмотрим комплексный потенциал

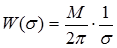

, (1.26)

, (1.26)

где q - некоторая постоянная величина.

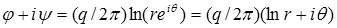

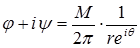

Это уравнение представим в виде

,

,

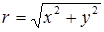

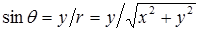

где r - расстояние до точки с координатами х, у (полярный радиус); q - полярный угол.

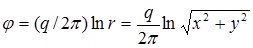

Из полученного уравнения следует, что

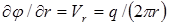

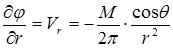

; (1.27)

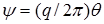

; (1.27)

. (1.28)

. (1.28)

Из (1.27) находим, что радиальная составляющая скорости (по направлению радиуса r)

, (1.29)

, (1.29)

а составляющая по нормали к этому радиусу Vs =0.

|

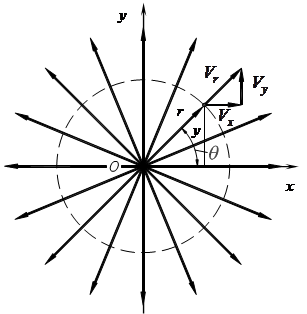

Таким образом, получили поток, линии тока (траектории) которого представляют собой семейства прямых, проходящих через начало координат (это же следует из уравнения линии тока y = const). Такой радиальный поток, идущий от начала координат, называется плоским точечным источником (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема плоского точечного источника

Расход жидкости через контур радиуса r: 2 p rVr = Q . Внося сюда значение Vr из (1.29), найдем: Q = q . Следовательно, постоянная q определяется расходом жидкости из источника. Эта величина q называется мощностью или интенсивностью источника.

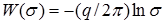

Наряду с источником существует вид движения жидкости, называемый плоским точечным стоком. Комплексный потенциал стока

. (1.30)

. (1.30)

Знак минус указывает, что, в отличие от источника, движение будет происходить к центру. Сток, как и источник, характеризуется мощностью, или интенсивностью q (расходом в единицу времени).

Пространственный источник и сток

Помимо плоских существуют пространственные точечные источники (стоки). Поток от них задается следующими условиями:

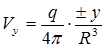

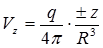

;

;  ;

;  , (1.31)

, (1.31)

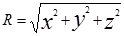

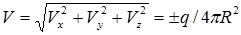

где  , q - интенсивность источника (знак плюс) или стока (знак минус). Интенсивность источника (стока) равна величине q, определяемой как секундный расход через поверхность сферы радиусом R. Полная скорость

, q - интенсивность источника (знак плюс) или стока (знак минус). Интенсивность источника (стока) равна величине q, определяемой как секундный расход через поверхность сферы радиусом R. Полная скорость

(1.32)

(1.32)

и совпадает с направлением радиуса-вектора R. Поэтому потенциал скоростей зависит только от R и, следовательно:

.

.

После интегрирования

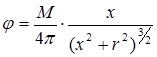

, (1.33)

, (1.33)

где знак минус относится к источнику, а знак плюс - к стоку.

Диполь

Рассмотрим поток, комплексный потенциал которого

, (1.34)

, (1.34)

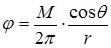

где М - постоянная величина. В соответствии с этим уравнением

.

.

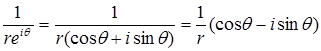

Преобразуем правую часть этого равенства. Учитывая, что

,

,

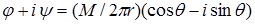

получаем

.

.

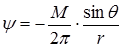

Отсюда

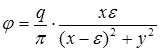

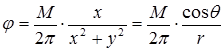

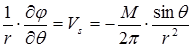

, (1.35)

, (1.35)

. (1.36)

. (1.36)

Полагая y = const и учитывая, что

;

;  ,

,

получаем уравнение семейства линий тока рассматриваемого течения:

. (1.37)

. (1.37)

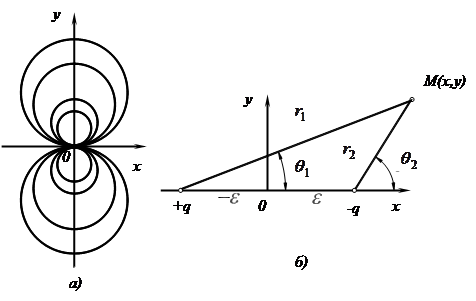

Семейство линий тока представляет собой бесчисленную совокупность окружностей, проходящих через начало координат и имеющих центры на оси у (рис. 1.3а).

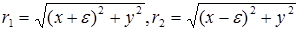

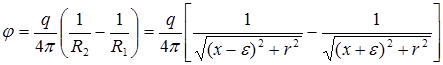

Чтобы представить физическую картину этого течения, рассмотрим поток, который получается в результате сложения течений от источника и стока одинаковой интенсивности, расположенных на оси х на малом расстоянии e от начала координат (рис. 1.3б). Для точки М(х, у) потенциал скоростей потока от источника, расположенного на расстоянии r 1, jист=( q /2 p ) lnr 1, а от стока, расположенного на расстоянии r 2 этой точки, jст=(- q /2 p ) lnr 2 .

|

Рис. 1.3. Схема определения диполя:

а - линии тока диполя, б - схема образования диполя

Чтобы определить суммарное течение от источника и стока, воспользуемся методом наложения несжимаемых потоков. По этому методу потенциал скоростей суммарного течения j = jист+ jст . Действительно, в силу уравнения неразрывности (уравнения Лапласа) [5], общий вид которого

,

,

получаем

.

.

Так как функции jист и jст удовлетворяют уравнениям

и

и  ,

,

то  тождественно равно нулю. Следовательно, суммарная функция j удовлетворяет уравнению неразрывности. Суммарный потенциал от источника и стока

тождественно равно нулю. Следовательно, суммарная функция j удовлетворяет уравнению неразрывности. Суммарный потенциал от источника и стока

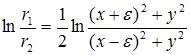

.

.

Так как  , то

, то

, или

, или  .

.

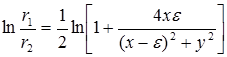

Величину e можно выбрать такой, что второй член в скобках будет мал по сравнению с единицей. Применяя формулу разложения в ряд для логарифма и пренебрегая членами более высокого порядка малости, получим

. (1.38)

. (1.38)

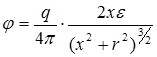

Пусть источник и сток сближаются (  ) и одновременно с этим увеличиваются их мощности так, что произведение q 2 e в пределе при совмещении источника и стока стремится к некоторой конечной величине М. Образующийся при этом сложный поток называется дипо лем, величина М, характеризующая этот поток, — моментом диполя, а ось х — осью диполя. Переходя к пределу в (1.38) для j при

) и одновременно с этим увеличиваются их мощности так, что произведение q 2 e в пределе при совмещении источника и стока стремится к некоторой конечной величине М. Образующийся при этом сложный поток называется дипо лем, величина М, характеризующая этот поток, — моментом диполя, а ось х — осью диполя. Переходя к пределу в (1.38) для j при  и

и  , для диполя получаем выражение

, для диполя получаем выражение

,

,

совпадающее с (1.35). Таким образом, рассматриваемый поток, характеризующийся комплексным потенциалом (1.34), является диполем. Это же можно показать, если рассмотреть функцию тока такого совмещенного течения, которая будет совпадать с (1.36).

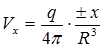

Осуществляя дифференцирование (1.35), определим составляющие скорости диполя:

,

,  . (1.39)

. (1.39)

Рассмотрим пространственный случай. Для течения, созданного источником и стоком одинаковой интенсивности q , помещенными на оси Ох на малом расстоянии e от начала координат, потенциальная функция в соответствии с (1.33)

,

,

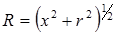

где  .

.

Для малых значений e

.

.

Отсюда при переходе к пределу при  , считая что произведение q 2 e стремится к конечному пределу М, получим для течения, созданного диполем с моментом М, потенциал скоростей

, считая что произведение q 2 e стремится к конечному пределу М, получим для течения, созданного диполем с моментом М, потенциал скоростей

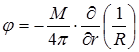

, (1.40)

, (1.40)

или

,

,

где  .

.