Коррозия и защита материалов от коррозии

Тема 5.Поведение материалов в особых условиях

Коррозия и защита материалов от коррозии

Коррозией (лат. corrodere – разъедать, разрушать) называют разрушение материалов под влиянием окружающей среды в результате ее химического или электрохимического воздействия [1].

Обычно рассматривают коррозию металлических материалов. Однако это явление характерно не только для металлов и сплавов, аналогичные процессы могут происходить и в неметаллических материалах – пластмассах, керамике. Примером такого коррозионного воздействия может служить износ футеровки плавильных печей под действием жидкого, химически активного шлака.

Ущерб, причиняемый коррозией, может быть прямым и косвенным. Прямой ущерб включает стоимость замены подвергшихся коррозии частей машин, трубопроводов, устройств. Для восстановления пораженных коррозией оборудования и конструкций ежегодно расходуется не менее 10 % продукции мирового металлургического производства.

Косвенный ущерб от коррозии связан с простоем оборудования в результате аварий, ухудшением качества продукции,например в результате ее загрязнения, увеличением расхода топлива, материалов, энергии. Так, при выходе из строя химической аппаратуры не выпускается продукция, отказ в работе двигателей приводит к простою ценного оборудования, нарушение герметичности газо- и нефтепроводов делает возможной утечку ценного сырья. Если в результате коррозии водопроводной системы прекращается подача воды на металлургический завод, то ремонт водопровода будет стоить во много раз меньше, чем расходы, связанные с остановкой завода на несколько часов. В зависимости от страны и климатических условий суммарный ущерб, наносимый коррозией, достигает уровня 3 – 10% валового продукта[2].

Проникновение в результате коррозии газа, нефти и других продуктов в окружающую среду приводит не только к материальным потерям, но и к угрозе жизнеобеспечению человека и природы. Если ущерб от замены и ремонта оборудования можно хотя бы рассчитать, то ущерб окружающей среде не поддается расчету [5]..

Отличительной особенностью коррозионных процессов является их сложность и многостадийность. Обычно коррозионный процесс состоит по меньшей мере из трех основных стадий:

-переноса реагирующих веществ к поверхности раздела фаз - к реакционной зоне;

-гетерогенной реакции;

-отвода продуктов реакции из реакционной зоны

Установившаяся суммарная скорость коррозионного процесса определяется движущей силой процесса (числителем уравнения 12.1) и торможением протекания его отдельных стадий (знаменатель уравнения 12.1).

Vкоррозии =движущая сила процесса (ДСП) /торможение процесса (ТП) 12.1

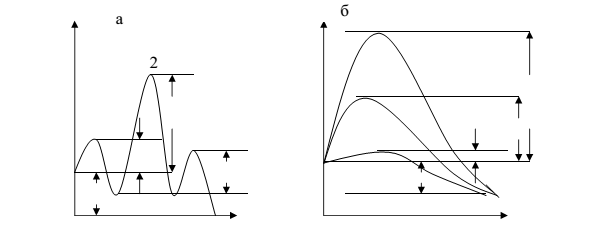

Если заторможенность одной из последовательных стадий процесса значительно больше других ( Т2>>Т1 и Т3 ), то суммарная скорость процесса определяется в основном скоростью этой заторможенной стадии (рисунок 12.1(а), стадия 2). Если коррозионный процесс состоит из ряда одновременно протекающих параллельных стадий ( рисунок 12.1(б)), и заторможенность одной из них значительно меньше других ( Т1<<Т2 и Т3), то суммарная скорость процесса определится в основном скоростью этой самой быстрой стадией (рисунок 12.1(б), стадия 1). Если же торможение отдельных стадий сравнимы между собой, то суммарная скорость процесса определяется протеканием этих стадий [3].

Вполне определенные конечные скорости, с которыми протекают термодинамически возможные коррозионные процессы, обуславливаются следующими факторами:

-медленностью диффузии реагентов к поверхности металлов или продуктов реакции в обратном направлении (диффузионный контроль процесса);

-медленностью химической или электрохимической реакции (определяющейся их энергией активации) взаимодействия металла с коррозионной средой или ее компонентами (кинетический контроль процесса);

-медленностью обеих стадий при соизмеримости их торможений (диффузионно-кинетический контроль процесса).

Рисунок 12.1 - Схема протекания коррозионного процесса, состоящего из трех стадий:

а – последовательные стадии; б – параллельные стадии