Направления сопровождения агрессивного ребенка

При проявлении агрессивности в поведении любой ребенок нуждается в поддержке, несмотря на то «доброкачественная» это агрессивность или «злокачественная», поэтому, говоря о сопровождении, мы подразумеваем работу с любыми проявлениями агрессивного поведения. Но пути, направления работы будут различными. В первом случае, вероятно, мы будем работать в русле так называемого системного

сопровождения. Основной задачей здесь будет профилактика конфликтного поведения, агрессии; большое внимание следует уделить самооценке ребенка, Я - концепции, проблеме адаптации в коллективе и пр. Во втором случае мы говорим об индивидуальном сопровождении и будем работать и с личностным потенциалом ребенка, и сего ближайшим окружением (семьей, близкими друзьями). Основная за- дача индивидуального сопровождения агрессивного ребенка — коррекция негативных (разрушительных) форм поведения.

Тактика психолого-педагогического воздействия должна строиться в зависимости от природы агрессивного поведения ребенка. В одном случае следует игнорировать агрессивную тенденцию и не фиксировать на ней внимание; в другом —включать агрессивное действие в контекст игры, придав ему новый, социально приемлемый смысл; в третьем — не принять агрессию и установить запрет на подобные действия; в четвертом — активно подключаться в игровой ситуации к разворачиванию или «растягиванию» агрессивных действий, в основе которых лежит страх, и добиваться эмоционально положительного разрешения психодрамы (Е. К. лютова, Г Б. Монина).

Итак, каким направлениям работы можно следовать в системном и индивидуальном сопровождении агрессивного ребенка?

1. Социализация агрессивности

Социализацией агрессивности можно назвать процесс научения контролю собственных агрессивных устремлений или выражение их в формах, приемлемых в определенном обществе.

Гнев — это чувство сильного негодования, которое сопровождается потерей контроля над собой.

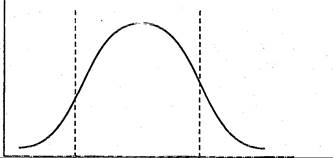

Чаще всего гнев у дошкольника не появляется внезапно, и наблюдательная мама или опытный специалист могут увидеть так называемые предвестники вспышки ярости (у разных детей это могут быть разные проявления, например, покусывание нижней губы). Проявление гнева имеет три стадии: зарождение, вспышка, угасание.

Если удается распознать признаки зарождения гнева, — в этой ситуации еще есть вероятность избежать яркой вспышки ярости. На первой стадии можно переключить ребенка на другой вид деятельности, сместить его гнев на неопасные объекты. На стадии вспышки (которую уже заметят все и, скорее всего, будут пытаться применять меры) утешение и наказание не принесут пользы взрослому или утешения ребенку. В случае, если вспышка гнева уже произошла, дайте

Зарождение 'Вспышка Угасание

Рис. 6. Стадии проявления гнева

ребенку немного времени, затем мягко попытайтесь утешить его и предложить свою помощь. Не запугивайте, не читайте нотаций, не кричите - ребенок сейчас вас не слышит! Попытаться поговорить с ребенком можно и нужно тогда, когда закончится третья стадия -угасание; дошкольник успокоится и будет готов к конструктивному разговору. Необходимо проговорить, почему возникла проблема и можно ли было избежать случившегося. Попытайтесь проанализировать ситуацию.

При обучении детей конструктивным способам выражения гнева следует использовать два направления: учить детей прямо заявлять о своих чувствах и выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых приемов.

В качестве технологий обучения ребенка выражению гнева вербально в вежливой форме можно порекомендовать «Лестницу гнева» Р. Кэмп6елла (Р. Кэмп6елл, 1997). На нижней ступеньке этой лестницы расположена одна из самых незрелых форм агрессивного поведения - пассивная агрессия, которая представляет собой скрытый, утонченный способ манипулирования людьми с целью добиться своего. Первые агрессивные действия направляются на мать и близких людей (затем и на воспитателей), которые нередко из самых лучших побуждений не допускают их проявления. Если ребенок все время будет сталкиваться с неоцо6рением проявлений своего гнева, он будет делать все, чтобы избежать проявления гнева открыто. В этом случае невыраженная эмоция остается внутри ребенка, мешая здоровому росту (В. Оклендер). На этом этапе и зарождается пассивно-агрессивная форма поведения.

Пассивно-агрессивный ребенок не будет открыто выражать свое неудовольствие после неприятного разговора с мамой, он может про‑

сто промолчать, а гораздо позже вдруг начнет капризничать В самый неподходящий момент (например, когда мама попросит его одеваться быстрее, т. к. они опаздывают в детский сад).

Восхождение по «лестнице гнева», технология ее прохождении от негативных способов выражения гнева (пассивно-агрессивное поведение и пр.) до позитивных способов выражения гнева (вежливость, стремление найти решение и пр.) представлена в книге. Росса Кэмпбелла. Но для того чтобы добиться результатов в продвижении по «лестнице гнева», взрослый должен сам подавать положительный пример и демонстрировать образцы зрелого поведения.

Другой способ выражения гнева - это перенос чувств на неопасные объекты (В. Н. Квинн, 2000). Этот способ может оказаться наиболее подходящим для детей с нарушениями интеллектуального развития, которые не всегда могут вербализовать свои мысли и тем более чувства. Для такой работы у взрослого должны иметься резиновые или мягкие игрушки, подушки, поролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик для крика», мягкие модули, спортивный инвентарь и т.д.

Все эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на людей, а переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал его в игровой форме. Такая техника работы с гневом особенно будет полезной для работы с робкими, неуверенными в себе детьми, но в то же время может быть недопустимой при коррекции поведения чрезмерно открытого ребенка (И. Раншбург, П. Поппер, 1983).

2. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях (Е. К. Лютова и Г. Б. Монина)

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей будут полезны любые релаксационные и некоторые психогимнастические упражнения. Например, этюд «Штанга». Ребенок поднимает «тяжелую штангу», потом бросает ее, отдыхает.

Для того чтобы научить дошкольником распознавать мышечные состояния, можно поиграть в игру «Камень - веревка». Дети, сидя в кругу, передают друг другу камень (или любой другой очень твердый предмет). Они смотрят, какой камень крепкий, он не мнется, Не гнется. После этого педагог просит ребят так сильно сжать кулачки, чтобы они стали крепкими, как камушек. Затем дети расслабляют руки, и по кругу пускается веревка. Дети сравнивают ее с камнем: веревка мягкая, гибкая и пр. Каждый ребенок делает свои руки Мягкими, как веревочка. Когда дети хорошо освоили игру, она применяется без камня и веревки. Дошкольников просят поочередно выполнять команды: «камень», «веревка».

Кроме того, интересные и эффективные упражнения можно найти в книге К. Фопеля «Как научить детей сотрудничать» (1998).

Очень важно, чтобы ребенок, проявляющий агрессивные тенденции, конфликтность, 6еспоКОЙНОСТь, научился помогать самому себе, т. е. познакомился с методами саморегуляции. С этой целью можно использовать упражнение «Возьми себя в руки» (Н. Л. Кряжева). Ребенку говорят: «Как только ты почувствуешь, что за6еспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою силу: обхвати ладонями локти и сильно прижми руки к груди -это поза выдержанного человека».

М. Мак-Кей, П. Роджерс и Ю. Мак-Кей рекомендуют несколько приемов обретения самоконтроля. Например, в карман одежды можно наложить нарисованный от руки дорожный знак «Стоп». Как только агрессивного ребенка начнут одолевать незваные мысли и желания, он может достать из кармана картинку и мысленно или шепотом произнести: «Стоп». Для того чтобы данный прием начал работать, необходима многодневная тренировка. Через некоторое время или при работе с детьми старшего возраста вместо использования наглядного знака можно использовать условный знак (например, щелчок пальцами).

Также подобные игры и упражнения, направленные на обучение де тей приемам саморегуляции, самообладания, можно найти и в других, приведенных в литературном обзоре книгах.

З. Отработка коммуникативных навыков

Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не знают других способов выражения своих чувств. Задача взрослого - научить их выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми способами. С этой целью могут применяться: обсуждение конфликтных ситуаций в кругу (например, как поступить, если ребенку нужна игрушка, в которую кто-то уже играет), ролевая игра (разыгрывание ситуаций).

Следует отметить, что одной из задач воспитателя является обучение агрессивных детей приемлемым формам общения. В норме к шести годам ребенок уже осваивает ситуации, связанные с проявлением различных коммуникативных умений. Среди последних И. Н. Агафонова (2001) выделяет базовые коммуникативные умения:

· приветствие и прощание;

· обращение;

· просьба о поддержке, помощи, услуге;

· оказание поддержки, помощи, услуги;

· благодарность;

· отказ.

Также выделяются процессуальные коммуникативные умения:

· говорить перед другими;

· слушать других;.

· сотрудничать;

· управлять (командовать);

· подчиняться.

У дошкольников с агрессивным поведением наблюдаются некоторые особенности, связанные с проявлением различных коммуникативных умений: одни из них могут быть не развиты, не применяются ребенком (например, просьба о поддержке, помощи, услуге), а другие, наоборот, превалируют (например, умение командовать), хотя последнее часто не проявляется как коммуникативное умение, а скорее является желаемым и привычным для ребенка стилем поведения. Все перечисленное говорит о необходимости специальной работы, направленной на развитие компетентности в общении детей с проявлениями агрессии. В этом существенную помощь могут оказать модули, представленные в программе социально-психологического обучения детей И. Н. Агафоновой.

4. формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т.д.

Эмпатия - это нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствоаание)... Сопереживая, человек испытывает чувства, идентичные наблюдаемым» (Психологический словарь, 1997, с. 429).

Известный отечественный психолог А. В. Запорожец выделяет следующую динамику эмпатийного процесса: от сопереживания к сочувствию, к реальному содействию.

На ранних стадиях психического развития ребенка закладывается сопереживание, проявляющееся на основе таких механизмов, как эмоциональное заражение и идентификация. (В качестве примера можно привести знакомую всем картину: стоит одному полутора-трехлетнему малышу расплакаться, как его «поддержат» своим дружным ревом все окружающие его сверстники, будь то в раздевалке детского сада или на детской площадке.) По мере становления сочувствия доминирующую роль начинают играть познавательные компоненты - моральные знания и социальные ориентации ребенка. Подлинная эмпатия предполагает не только высокую эмоциональную чувствительность, но и высокий уровень понимания. На основе первых двух компонентов возникает импульс к содействию другому, который побуждает ребенка к конкретным поступкам.

Таким образом, развитие эмпатии включает в себя три компонента (Е. Р. Калинина, 1997):

· когнитивный (я знаю, что может чувствовать другой в этой ситуации);

· эмоциональный (я сочувствую ему);

· поведенческий (я делаю что-то, что может отразиться на чувствах другого, улучшит его состояние).

В повседневной жизни все три компонента слиты. Например, мы видим плачущего ребенка. Мы знаем, что он испытывает отрицательную эмоцию (обиду, страх, боль и т. д.), нам его жалко (сочувствие), мы его успокаиваем (выясняем причину и устраняем ее, т. е. что-то делаем). Да и при организации нравственного развития личности ребенка эти компоненты не всегда можно разделить.

Считается, что развивать эмпатию и формировать другие качества личности можно во время совместного чтения взрослого и ребенка. Обсуждая прочитанное, взрослый поощряет выражение ребенком своих чувств.