Сейсмическая инверсия в программе hampsonrussell

УДК 3179

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ В ПРОГРАММЕ HAMPSONRUSSELL

Антипина Полина Николаевна

Пермский государственный национальный исследовательский университет,

студентка 4урса геологического факультета, г. Пермь

polina.antipina.2021@inbox.ru

Ковин Павел Александрович

Пермский государственный национальный исследовательский университет,

студент 4урса геологического факультета, г. Пермь

pashochekchayochek@gmail.com

Научный руководитель: старший преподаватель Кулакова Наталья Валерьевна

Аннотация: В данной работе приводятся результаты сейсмической инверсии в программе HampsonRussell. Построенный при проведении инверсии профиль куба акустического импеданса позволяет определить расположение возможных коллекторов в межскважинном пространстве.

Ключевые слова: сейсморазведка, интерпретация, обработка данных, инверсия, акустический импеданс.

SEISMIC INVERSION IN THE HAMPSONRUSSELL PROGRAM

Antipina Polina Nikolaevna

Perm State National Research University, 4th year student of the Faculty of Geology, Perm

polina.antipina.2021@inbox.ru

Kovin Pavel Alexandrovich

Perm State National Research University, 4th year student of the Faculty of Geology, Perm

pashochekchayochek@gmail.com

Research Supervisor: Senior Lecturer Kulakova Natalia V.

Abstract: This paper presents the results of seismic inversion in the HampsonRussell program. The acoustic impedance cube profile constructed during the inversion makes it possible to determine the location of possible reservoirs in the inter-well space.

Keywords: seismic exploration, interpretation, data processing, inversion, acoustic impedance.

Сейсморазведка – это раздел разведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации, это один из ведущих геофизических методов исследования структуры, строения и состава горных пород.

Получение полезной информации из полевых сейсмических записей происходит в процессе их обработки и интерпретации, на этих этапах и проводится сейсмическая инверсия. Основой обработки является решение обратной задачи, то есть определения строения сейсмогеологической среды по наблюдениям возникающего в ней поля упругих волн.

Интерпретация сейсмических данных (физико-геологическое истолкование результатов обработки) заключается в создании по ним, с учетом всей имеющейся априорной информации, геологической модели среды, максимально правдоподобно согласующейся с результатами обработки.

Инверсия – это процесс извлечения информации из сейсмических данных, переход от временного разреза к акустическим плотностям, иначе говоря, - трансформация «непонятных» интерференционных волновых полей в петрофизические характеристики разреза. Инверсия позволяет получить куб значений акустического импеданса (произведение скорости на плотность) в межскважинном пространстве, что упрощает поиск и прогноз коллекторов.

Цель данной работы – приобретение навыков выполнения сейсмической инверсии, получение куба акустического импеданса в специальной программе HampsonRussell.

Для работы с данными использовалась программа HampsonRussell - комплексный набор инструментов, предназначенный для определения характеристик пласта, который интегрирует каротажные диаграммы, сейсмические данные и геофизические процессы в один пакет.

План:

· Загрузка данных (скважины, сейсмические данные, горизонты)

· Привязка скважин к сейсмическим данным (извлечение импульса, привязка)

· Построение модели по исходным данным

· Выполнение инверсии

· Анализ параметров инверсии (контроль качества в точках скважин)

· Интерпретация результатов (контроль качества инверсии, анализ изменения полученных значений по профилю)

Для выполнения сейсмической инверсии в распоряжении были данные с неизвестной площади Х только для учебных целей. В программу были загружены скважины, сейсмические данные и горизонты.

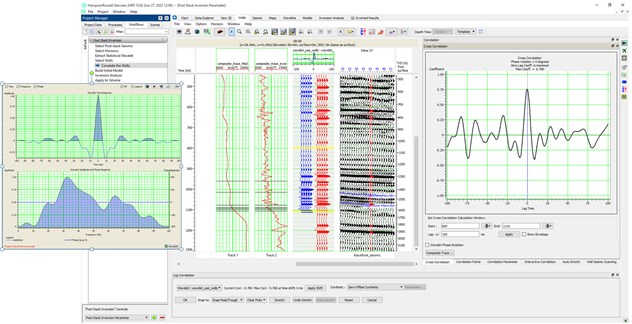

После загрузки данных, полученных из полевых сейсмических записей, необходимо провести привязку скважин. Для этого был извлечён импульс (рис.1). Если скважина не одна, как в нашем случае, то обычно извлекается один, с более высоким коэффициентом корреляции, импульс на весь куб. В данном случае был взят один импульс, извлечённый из первой скважины.

Далее вручную соединяются отбивки по синтетическим трассам, рассчитанным по акустике и из куба. Наблюдается изменение коэффициента корреляции (Кк) и увеличение симметричности графика. После регулировки трас извлекается импульс по данным скважин, для чего необходимо синтезировать плотностной каротаж, так как данные по нему не были предоставлены. Получаем конечный результат привязки и Кк, если результат не соответствует Кк>0.75 или график не достаточно симметричный, то корректируем отбивки или используем импульс из другой скважины.

Перечисленные действия проводятся со всеми скважинами, у которых есть акустический каротаж.

Рис. 1. Выполнение привязки скважины (Кк = 0.76) и график извлечённого импульса

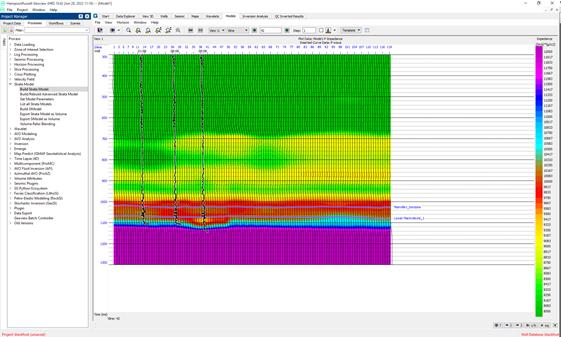

Далее на рисунке 2 отображается модель, рассчитанная по исходным данным, трассам, записанным способом переменной амплитуды, на разрезе чётко видно разделение на несколько горизонтов, однако информации о коллекторах данная модель не несёт, поэтому для получения необходимой интерпретатору информации далее проводится процесс инверсии.

Рис. 2. Рассчитанная исходная модель

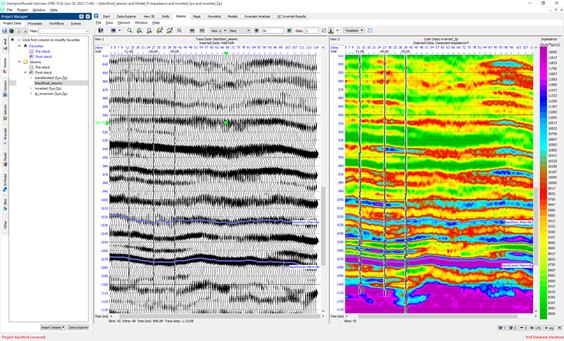

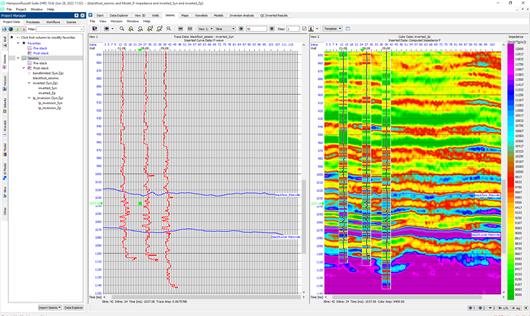

После запуска процесса инверсии получаем профиль куба акустического импеданса (рис.3 справа). И отображаем сейсмику методом переменных амплитуд (рис.3 слева). На получившемся профиле импеданса можно наблюдать уже более детальную картину интересующего разреза, выделились зоны повышенной и пониженной плотности, умноженной на скорость распространения упругих волн в среде.

Рис. 3. Сейсмические данные и акустический импеданс

Для того, что бы убедиться в точности проведения инверсии, в программе рассчитывается профиль куба ошибок, на котором отображается равномерный волновой шум в случае достаточных исходных данных для прогноза межскважинного пространства, в противном случае, на профиле отобразятся помехи в областях, где данных недостаточно.

Также для удобства интерпретации отображается акустический импеданс из скважин в единой цветовой схеме с импедансом, рассчитанным с помощью сейсмической инверсии.

Рис. 4. Профиль куба ошибок и профиль куба импеданса, поверх наложен импеданс из скважин

Профиль куба ошибок (рис.4 слева) представлен в виде некогерентного шума, что говорит об удовлетворительном проведении процесса инверсии.

Контроль качества в точках скважин заключается в сравнении значений скважинных данных и рассчитанных для профиля. В данном случае, на первый взгляд, наблюдается расхождение данных из скважины и рассчитанных, но в зонах, представляющих собой интерес, акустический импеданс имеет одинаковые значения. Также стоит подметить, что импеданс в скважинах очень резко и часто изменяется с глубиной, в межскважинном же пространстве профиль больше сопоставим с тем, как разрезы выглядят в действительности.

И так, на профиле куба импеданса (рис.4 справа) можно выделить пониженные значения в более глубокой области, в основном, у третьей скважины, что может говорить о возможном коллекторе, так как коллектор – это, в большинстве случаев, зона небольших плотностей и маленькой скорости распространения упругих волн.

Таким образом, сейсмическая инверсия в программе HampsonRussell позволяет получить профиль куба акустического импеданса, иначе говоря, разрез межскважинного пространства, по которому интерпретатор может предсказать наличие коллекторов.

Литература

1. Губарев М.В., Ерух Д.В. Технологии сейсмической инверсии для прогнозирования карбонатных коллекторов в условиях тимано-печорской провинции: опыт и проблемы // Корпоративный научно-проектный комплекс ПАО «НК «Роснефть». 2017. С. 3-4.

2. Кондратьев И.К., Рыжков В.И., Киссин Ю.М. Способ определения упругих свойств горных пород на основе пластовой адаптивной инверсии сейсмических данных // Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. 2014. С.3-8.

3. Курочкин А.Г., Борисенко Ю.Д., Калайдина Г.В. Инверсия сейсмической информации в параметры модели среды // Межрегиональная общественная организация Евро-Азиатское геофизическое общество. 2003. С. 7-8.