52 дом на Набережной похож на римскую виллу.

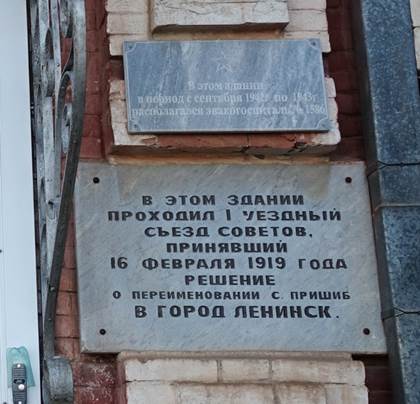

29.04.17 утром в 5-50 вышел на станции Ленинск, а центр города находится в 3 км, автобуса не было. Историческое прошлое города уходит в XVIII век, когда по указу Екатерины II в Заволжье было переселено 1300 крестьянских семейств из средней полосы России для работ, связанных с производством шёлковых тканей. Эти переселенцы положили начало селам Пришиб, Заплавное и т. д. Датой основания села Пришиб (ныне г. Ленинск) считается 1776 год.

пошел пешком, а люди на велосипедах везли саженцы на дачу

На полпути сел в проходящую маршрутку, доехал до автостанции.

Оттуда пошел пешком по улице Ленина и около средней школы №1 увидел скромный купеческий дом (239).

Напротив, через дорогу внешне неказистый двухэтажный дом (222).

Но какая шикарная резьба на нем.

Интересная вязь и в 235 доме.

Интересно, в этом городе улица Ленина загибается на 90 градусов и остаётся с тем же названием. И вот как раз на этом углу в красивом особняке купцов Конякиных обосновалась администрация.

Город не был под немцем, здесь располагались госпитали и эвакопункты. В кратчайшие сроки была построена железная дорога «Владимировка—Сталинград», связавшая Заволжский край с веткой «Саратов—Астрахань». С помощью этой дороги обеспечивался кратчайшим путём подвоз войсковых частей, техники, боеприпасов, продовольствия в Сталинград. В 1942 году в Ленинске размещались 24 эвакогоспиталя, в которых получали медицинскую помощь более 15 тыс. чел. Через эвакопункты города прошло 250 тыс. чел. Многие осиротевшие дети нашли новые семьи в Ленинске.

А вот хороших людей в этом городе не осталось, они уехали в столицу, С-Пб или за границу.

Стоящий напротив Ильич с интересом наблюдает за их работой.

А рядом, чтобы было не скучно, расположился цирк.

На улице К. Маркса увидел красивое здание банка, которое вскладчину построили купцы на свои деньги. Романтический модерн с барочными мотивами и каменным узорочьем приятно удивил меня.

Вышел на улицу Ленина и увидел красивый дом под №213 – бывший дом купца Коновалова.

Напротив через дорогу за ёлками в бывшем доме купца Гришина спряталась полиция.

По Красноармейскому переулку вышел к реке Ахтубе.

На углу с Кларой Цеткин в старинном особняке расположен Росгосстрах.

Следующий дом №20 тоже выполнен в таком же стиле.

В 14 доме скромная резьба и отличные ставни.

10 дом по Кларе Цеткин интересен тем, что это был синематограф, а в 1920 году в нём прошла комсомольская конференция, а в 1942-43 годах – существовал военный госпиталь.

В этом доме тоже располагался госпиталь во время войны, осенью 1942 года здесь находился на лечении писатель, лауреат Сталинской премии Виктор Некрасов.

Показался интересным этот старинный домик, превращённый в магазин хозтоваров.

В этом году в центре города разбили сад с фонтаном и деревьями, посаженными ветеранами.

Здесь стоит памятник ВОВ.

Издалека вроде ничего особенного в этом доме на улице Чапаева за газовыми трубами.

На самом деле какая глубокая и интересная резьба украшает его.

Этот дом теряет свою индивидуальность, уже ободраны наличники, немного резьбы осталось, но всё будет закрыто сайдингом. Вот так мы теряем индивидуальность и красоту.

Следующий дом остался самим собой и радует своими узорами.

Жалко, что некоторые купеческие кирпичные дома заброшены и разрушаются.

Вышел на Ленина, где ещё раз порадовался знатному дому купца Конякина, но с другого ракурса. Купцы Конякины прибывали в селе Пришиб после войны 1812 года. Незадолго до революции 1917-го купцы Конякины получили награду в виде золотой медали с надписью «Лучшему производителю сельскохозяйственной продукции» в Брюсселе. Купцы производили большое впечатление на всю Европу за великолепных лошадей и быков выращенных в Ахтубинской пойме. После свершения Октябрьской революции купец Александр Конякин примкнул к советской власти и стал ее ярким приверженцем. Также он добровольно передал народу все свое имущество, включая фамильные драгоценности. Во времена гражданской войны Александр Конякин работал наркомом продовольствия 10-й Красной Армии, а последние годы жизни провел в качестве извозчика на Сталинградском вокзале. Умер в 1935 году. Его жена скончалась от туберкулеза в одной из ночлежек и пережила своего мужа всего на три года. Их дочь Антонина не пожелала отречься от своих родителей и сменить свою фамилию из-за чего ее не принимали в комсомол. Во время войны она ушла добровольцем на фронт в качестве медсестры. В результате она попала в плен и была узницей лагеря Бухенвальда. Участвовала активно в Сопротивлении, за что впоследствии получила несколько наград. До конца жизни прожила в Волгограде.

Потомки Конякиных до сих пор проживают в Волгоград.

По улице имени XXII съезда дошёл до церкви Андрея Рублёва. Деревянная Троице-Андреевская церковь была закрыта в 1953 году, но в 1989 году на ее месте была восстановлена новая и освящена во имя Андрей Рублева. К настоящему времени сохранилась и действует только алтарная часть. Церковь действует, проводятся регулярные богослужения.

Отсюда мимо рынка вышел к автовокзалу, где уже в 7-30 сел в маршрутку и поехал в город Волжский (60р.).

В 8-40 я въехал в Волжск мимо современных домов. Во время войны всё разрушено и от от старины ничего не осталось.

Пришлось на автовокзале около часа ждать маршрутку до Волгограда.

В 10-50 я въехал в город-герой Волгоград, где из окна увидел памятники войны.

Город очень протяжённый, ехали долго, увидел на Малаховом кургане Родину-мать громадных размеров.

Потом проскочили лютеранскую кирху.

Наконец, вышел у железнодорожного вокзала.

Здесь я увидел фонтан с лягушками, знакомый мне по фильму «Сталинград».

Через туннель вышел к автовокзалу, где за 121 р. взял билет до Дубовки.

И снова мимо Родины-матери я еду по Волгограду.

И ещё памятник войны увидел на улице города.

Наконец, приехал в Дубовку, вышел на Московской, бывшей Соборной, завернул на Пионерскую (бывшую Училищную), где стоит бывший купеческий дом Шишлянникова.

В центральном парке за высоким забором стоит храм Святой Троицы Живоначальной., часовня и звонница.

Почему-то элементы чуждой нам религии присутствуют здесь.

В 76 доме по Пионерской жил писатель Селезнёв.

На советской 32 стоит помпезный дом Жемарина (теперь центральная библиотека Селезнёва). После смерти Ивана Ивановича Жемарина три его сына поделили между собой капитал. Два брата остались жить в отцовском имении на Московской ул. Третий брат отделился и решил построить себе дом. Он хотел, чтобы дом был самым красивым в Дубовке. Пригласил из-за границы мастеров, которые и построили особняк с лепными украшениями, крышей из цветных квадратов, напоминающих шахматную доску, флюгером в виде петушка на крыше. Внутри дома до сих пор сохранилась замечательная печь. В то время в доме было электричество, рядом с домом людская, где жили кухарка, портной, садовник, конюх, прислуга. Чуть дальше амбары, каретник, конюшня. Вокруг дома сад, обнесенный каменной стеной.

На Московской улице много интересных домов, но из-за отсутствия нумерации их трудно индефицировать.

На той стороне улицы вот такая усадьба Бауэра. Дом построен в первой половине XIX в. Памятник жилой архитектуры. Представляет интерес внутренняя столярка дома, особенно дубовые филенчатые двери. В основе планировки дома лежит традиционный тип пятистенки. Дом кирпичный с двухскатной крышей. Под всем домом капитальный двухкамерный подвал с отдельными входами в каждую камеру. В традициях Дубовки подвальное помещение использовалось для бытовых нужд и для устройства лавки. В данном доме задняя камера использовалась как пекарня, передняя - как лавка. Ранее в доме размещалось КГБ, в настоящее время - администрация города Дубовки.

На Московской, 6 в этом доме была Горевская мужская гимназия.

На моей стороне вот такой особняк, это жилой дом купцов Репниковых.

На Московской, 2 стоит бывший Дом пионеров, теперь – Дом детского творчества. Здание является частью комплексной застройки г. Дубовки по регулярному плану 1820г., определяет начало классического периода формирования центра города. Оно сооружено на базе старой постройки не ранее конца 18в. по заказу немцев-колонистов Вааг, владельцев горчично-маслобойного производства. Здание сохранилось в том виде, какой оно приобрело после перестройки 1820гг. Историческое значение имеет и зафиксированное расположение в непосредственной близости от дома-крепости атамана М.Н. Персидского, уничтоженного в связи с созданием Волгоградского водохранилища.

Вышел к Волге, где гибнет дом купца Артамонова. Купец Павел Трофимович Артамонов проживал в удивительно красивом доме, в котором в советское время располагалась районная поликлиника. Это большой двухэтажный дом под железной крышей, обнесен высоким каменным забором. Ближе к Волге располагался огромный кирпичный амбар - зернохранилище. Когда в доме Артамонова разместилась поликлиника, то в амбаре поставили печи, пробили окна, провели электричество и сделали кабинеты для врачей. Парадный въезд был со стороны Нижне-Соборной (ул. Кирова).

Прямо с улицы можно было попасть на второй этаж. А с улицы Воскресенской /Советской/ находились рабочие ворота и калитка у взвоза с Волги. На Волгу выходил балкон /утрачен/. По воспоминаниям очевидцев Артамонов сидел на балконе и наблюдал за строительством кирпичной стены вдоль Воскресенской улицы. Если ему не нравилось, он велел ломать и делать заново. Рабочие сломают, дойдут до половины и вновь ломают. И лишь на третий раз добротная кирпичная стена была закончена. Артамонов начал с перевозки пассажиров через Волгу, разбогател и занялся хлеботорговлей и лесоторговлей. В 1917г. перед революцией его сын ездил на лесозаготовку и уже домой не вернулся. Его молодая жена вышла замуж за кучера Хлюпина и родила много детей.

На Кирова, 7 стоит жилой дом купца Воронина. Выразительный памятник богатого купеческого дома 1-й половины 19в., выполненный в форме позднего классицизма. Подчеркнутая симметрия фасадов сочетается с объемом традиционной для Дубовки галереи входа. Крупный каменный двухэтажный дом. В основе дома есть старая постройка предположительно конца 18в., современный облик соответствует 1-й половине 19в. Автор не установлен, но профессионализм выполнения реконструктивных работ в 1-й половине 19в. дает основание предположить участие в авторском проекте профессионального архитектора. В материалах о постройках в посаде Дубовка 1848-1859гг. дом значится во владении Воронина. Дом располагался на пересечении улиц Нижне-Соборной и Воскресенской (Кирова и Советской). В настоящее время используется под жилье.

На Советской, 2, у Волги стоит дом Сорокина. Этот дом - интересный пример небольшого мещанского дома третьей четверти 19 века. Отличается нарядностью фасадов. Особо следует отметить необычный элемент - объемный знак на пилястрах - прясло и коромысло - символ торгового казачества. Дом построен по заказу Сорокина местной строительной артелью из кирпича местного производства. На доме сохранилась табличка Российского страхового общества "Ллойд" с датировкой 1870г. Здание расположено на высоком берегу Волги в самой древней части города в непосредственной близости от транспортной магистрали 19 века - улицы Воскресенской, идущей от причалов пристаней к Торговой площади. Дом каменный одноэтажный с подвалом. Кухня и кладовая отделяются коридором, идущим от крыльца, устроенного со двора. В передней половине лицевые комнаты - зал и спальня, разделенные перегородкой. Неоштукатуренные фасады уличного и основного дворового фасадов решены в нарядных формах "русского стиля".

13 дом по улице Кирова старинный и продаётся.

К этому дому прилепился интересный деревянный дом с короной.

А у 17 дома понравились ворота.

Этот дом непонятно: то ли разбирают кирпичную кладку, то ли, наоборот, защищают кирпичом.

Свернул на улицу Санджирова, где увидел мемориальную доску в честь участника войны. Николай Мартынович Санджиров родился в Цаган-Нурском аймаке Малодербетовского улуса Калмыцкой автономной области. В июне 1941 года он окончил педагогическое училище в Дубовке. В самом начале войны Николай поступил в военно-инженерное училище в Иркутске, которое окончил в феврале 1942 года в звании лейтенанта. Первый орден Красной Звезды Николай Санджиров получил за минирование переднего края обороны в районе Новороссийска. Во время наступления советских войск в августе 1943 года взвод Николая Мартынова разминировал более семи тысяч мин. Во время форсирования Днепра взвод Николая Санджирова под сильным огнём противника на трёх лодках сделал 408 рейсов и переправил на противоположный берег реки 6390 человек, 80 тонн боеприпасов, 16 пушек, 698 тонн продовольствия, 620 мин, 8 миномётов и 19 повозок. Николай Санджиров погиб в бою 18 августа 1944 года в Польше.

По длинной улице Ленина долго шел и упёрся в ворота санатория «Дубовка». Несмотря на предостережение «Частная территория», охранник всё-таки пустил на территорию.

Прошёл к столовой, около которой работали люди.

Дальше по дорожке дошёл до Волги, где интуитивно спустился вниз и, пройдя метров 50 по загаженной дорожке, нашёл родник.

Вышел наверх, прошел немного по дорожке и увидел два гигантских дерева: дуб черешчатый (231 год) и каштан конский (225 лет).

Кажется, санаторий оживает, рабочие ремонтируют коттеджи.

Чуть дальше, на границе санатория, за забором увидел Покровскую церковь с колокольней.

Приход Покрова Божией Матери в городе Дубовка Волгоградской области образован в 1991 году. Хорошо внешне отреставрированный храм с восстановленной колокольней. Реставрируется иконостас и настенное письмо. Храм расписывает сам настоятель. Священнику Покровского храма г. Дубовки Волгоградской области в 2008 году протоиерею Сергею Ермакову присвоено звание «Заслуженного художника России». Именно он написал в 2007 году несколько икон с ликом священномученика Николая Попова — первого канонизированного святого Волгоградской епархии из лика новомучеников и исповедников российских XX века.

Рядом стоит часовня с кокошниками.

Вернулся по главной аллее, где много бюстов известных людей, но у многих по варварски сбиты носы.

Быстро сел в маршрутку, по дороге водитель связался с другой, которая ехала в Волгоград, она меня ждала на перекрёстке, перебежал в неё и через 10 минут я уже шёл к Свято-Вознесенскому женскому монастырю. Основан в 1871 году в виде женской общины при посаде Дубовке на правом берегу реки Волги, в 40 километрах от города Царицына (нынешнего Волгограда). На устройство обители пожертвовали по 18 тысяч рублей протоиерей Иоанн Покровский и мещанин Посохин. В 1892 году община становится внештатным общежительным женским монастырём. В начале XX века в монастыре было около 270 сестёр.После Октябрьской революции монастырь был закрыт, в его зданиях размещались различные учреждения. Были разрушены храмы Вознесения Господня и Пресвятой Богородицы, а также стены. В 1991 году монастырь возрождён.

Много художников в разных местах обители писали свои сюжеты.

Пока в монастыре стоит только один храм – Иоанна Предтечи.

К нему примыкает келейный корпус.

Перед ними стоит на монастырском кладбище часовня.

За храмом стоит скромная звонница.

И рядом ещё одна часовня.

За монастырём, в низине притаилась часовня, а рядом колодец с полезной, холодной и вкусной водой.

Набрав воды, поставил палатку у стен монастыря и лёг спать.

30.04.17 утром вышел на трассу к автобусной остановке и около заправки один частник (дальнобойщик) взял до Камышина. В 8-00 я уже был в городе у автовокзала Ной.

Рядом находится желдорвокзал.

Принято считать, что святой великомученик Дмитрий является покровителем города, оберегая Камышин с небес. Ранее этот город назывался Дмитриевск, и только в конце 18 столетия был переименован в современное название. Жители города каждый год 8 ноября праздную День памяти Святого. Согласно преданиям, именно благодаря добрым делам и покровительству Дмитрия город был спасен от татарских захватов. Великомученик сделал противников слепыми, и приказал оставить город в покое. В высоту памятник достигает 17 м, а фигура Дмитрия Солунского выполнена в 4 м. Высокий постамент-колона удерживает памятник, возвышая его над городом и открывая на него вид со всех сторон. Местом расположения памятника стала Комсомольская площадь.

Перебравшись по Бородинскому мосту на другой берег Камышинки, нашёл несколько интересных домов. Одной из главных достопримечательностей города Камышин Волгоградской области является Бородинский мост. Он имеет полосы для автомобильного транспорта и пешеходные дорожки, и является соединительным между южной и северной частью города. Работа над строительством данного моста началась еще в 1957 году. Автором проекта выступил архитектор А.Ф.Болдырев. Ранее на этом месте проходил другой мост, деревянный, со временем вышедший из строя, став небезопасным для передвижения. На Октябрьской улице старых домов много.

Некоторые дома превращены в руины, но пока их не ломают.

На углу с улицей Калинина стоит непохожая на храм Свято-Троицкая церковь.

Внутри всё очень скромно.

Гостиница «Опава» удобно расположена в самом центре города Камышин, гостиница находится в непосредственной близости от одной из центральных улиц города, в удобной транспортной доступности от вокзалов, деловых центров города и культурных достопримечательностей. В непосредственной близости гостиницы Камышина расположена городская набережная реки Волга, по которой можно прогуляться вечерами.

Вышел на набережную, где в доме Якова Шнайдера (1902 г.) было здание городской управы.

52 дом на Набережной похож на римскую виллу.

Здесь, на берегу Волги уже новые русские буржуи построили свои дома.

Наконец, дошел по Набережной улице до помпезного здания музея, построенного на средства предводителя дворянства, графа Олсуфьева. Его строительство завершилось в 1901 году, и объект архитектуры считают истинным произведением искусства, в котором нашли отражение барокко, классический стиль, а также русское народное зодчество.

Как и в каждом краеведческом музее, здесь много флоры и фауны.

Интересен вид на город в 19 веке со старых фотографий музея.

Через дорогу – музей Маресьева. Фронтовой летчик, чей самолет в 1942 году подбили противники, смог чудом выжить, с огромными ранениями и в сложных условиях сумел добраться к своим товарищам. Серьезные ранения привели к ампутации нижних конечностей, но даже это не сломало веру в победу, и не уменьшило любви к самолетам. Маресьев осваивает протезы, и возвращается к боевым друзьям в 1943 году, чтобы защищать свою землю от захватчиков.

На Набережной, 74 висит табличка. Это особняк, купеческий особняк, принадлежавший камышинскому купцу Федосееву. Дом этот интересен еще и другим. Во время войны здесь жил известный писатель, автор "Тихого Дона" и "Поднятой целины" Михаил Александрович Шолохов. В то время он был военным корреспондентом и выезжал на Сталинградский фронт, собирал материал, потом обрабатывал его. И отправлял в Москву. Здесь он прожил несколько месяцев, одно время здесь жила и вся его семья, отправленная в эвакуацию.

Дошел до единственного храма, уцелевшего во время советской власти в городе, это каменный Никольский Кафедральный Собор, и это была самая маленькая церковь в Камышине. До революции в городе было три каменных храма. Изначально Никольский храм был деревянным 1775 года постройки, возведенным вблизи кладбища. Потом в 1825 году храм перестроили в каменный. В 1933 году Никольский храм был закрыт, разграблен, а здание использовалось под склад. Во время войны храм был открыт для богослужений. И тогда началось медленное восстановление храма. В настоящее время возведена трёхярусная колокольня

В храме шла служба.

Почему-то католик стоит у стен нашего храма.

К 11 дня я уже был на автовокзале, чтобы уехать в Саратов.