Тема: « Красота русского костюма».

·

1 слайд

Презентация урока рисования в 6 классе «Красота русского костюма»

·

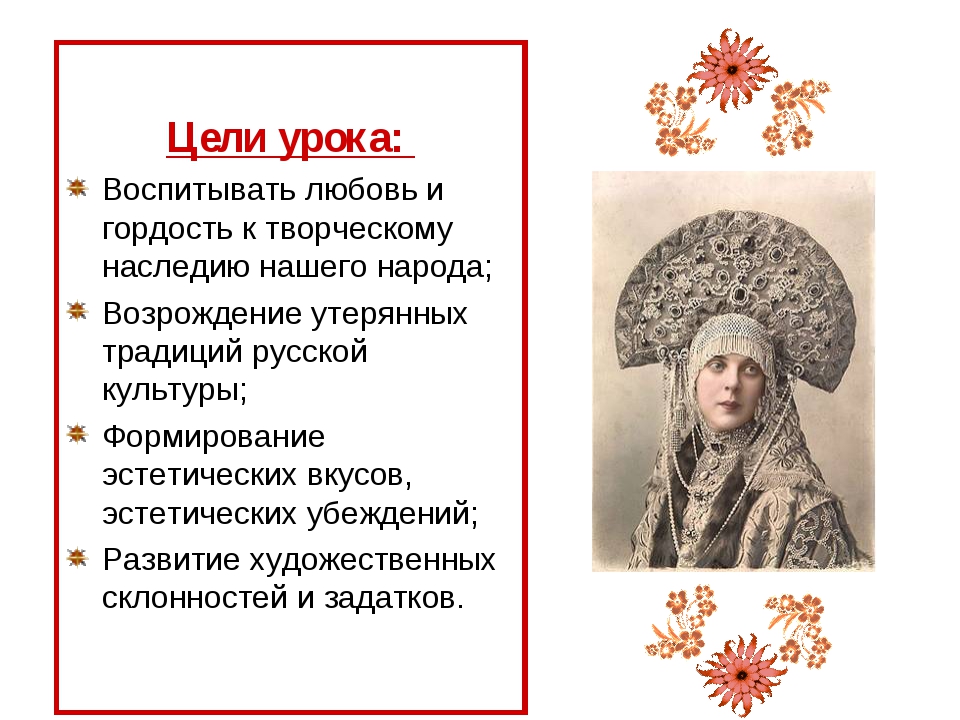

2 слайд

Цели урока: Воспитывать любовь и гордость к творческому наследию нашего народа; Возрождение утерянных традиций русской культуры; Формирование эстетических вкусов, эстетических убеждений; Развитие художественных склонностей и задатков.

·

3 слайд

Задачи Познакомить учащихся с особенностями русского национального женского костюма. Формировать интерес к истокам русской культуры. Развивать чувство гордости за свою национальную культуру. Способствовать развитию творческой фантазии.

·

4 слайд

Привычное представление о русском женском костюме связано с сарафаном.

·

5 слайд

Особую роль в украшении сарафанов играли пуговицы, они порой достигали размеров куриного яйца

·

6 слайд

Поверх понёвы часто надевали передник, он не только предохранял одежду от загрязнения, но и служил дополнительным украшением.

·

7 слайд

Завершал костюм русской женщины головной убор. Ему уделялось особое внимание.

·

8 слайд

·

9 слайд

Толковый словарь: одежда Понева Обычно род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку, в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом. Понева, в отличие от сарафана, была элементом чисто народного костюма. Сарафан Красочные набивные сарафаны – особенность костюма Русского Севера, особенно Архангельской и Вологодской губерний. Крестьянки носили их и в будни, и в праздники. Изготавливались из всех возможных тканей, как домотканых, так и фабричных. Отличались разнообразнейшим декором. Термин «сарафан» впервые появился в русских источниках XIV в. Душегрея Вид летней женской одежды. Конструктивной их особенностью были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи вышивались золотыми нитями, иногда цветным бисером, декорировались бахромой. Холодник Короткая одежда, конструктивно похожая на душегрею, изготавливалась из холста, сукна и также служила верхней женской летней одеждой.

·

10 слайд

Толковый словарь: головные уборы Обруч Из древесной коры или картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом. Перевязка Делалась из полоски ткани — парчи, золотой вышивки и т.п., а концы завязывались, иногда бантом, или из платка, свернутого и повязанного вокруг головы с завязанными и свисающими сзади концами. Кичка Нижняя часть кичкообразного головного убора, имевшая твердую основу, которая придавала головному убору форму. Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала. Сорока Верхняя украшенная часть кичкообразного головного убора, формой обычно связанная с формой кички. Сорока изготавливалась из ткани и, будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала ее рогатость. Сороку умела шить каждая крестьянка.

·

11 слайд

КОКОШНИК Кокошник – старинный, преимущественно северорусский, женский головной убор в виде разукрашенного щитка надо лбом. Словарь русского языка С.И. Ожегова «Кокошник» – старинный русский национальный головной убор замужних женщин. В 19 веке бытовал в крестьянской и купеческой среде, а в допетровской Руси – и в боярской среде. Кокошник носили крестьянки преимущественно северных великорусских областей главным образом в качестве свадебного и праздничного головного убора. Кокошник делали на твердой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, вставкой из разноцветных стекол , драгоценными камнями, жемчугом. «Кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу и петуха. Характерной чертой кокошника является наличие гребня. Формы кокошников разнообразны: одногребенчатые, двухгребенчатые, островерхие, как бы однорогие , с большим закругленным верхом, шапкообразные.

·

12 слайд

Женский праздничный костюм

·

13 слайд

Женский праздничный костюм

·

14 слайд

Народный костюм надевают на праздники и важные события. Невозможно себе представить народный ансамбль без национального костюма.

·

15 слайд

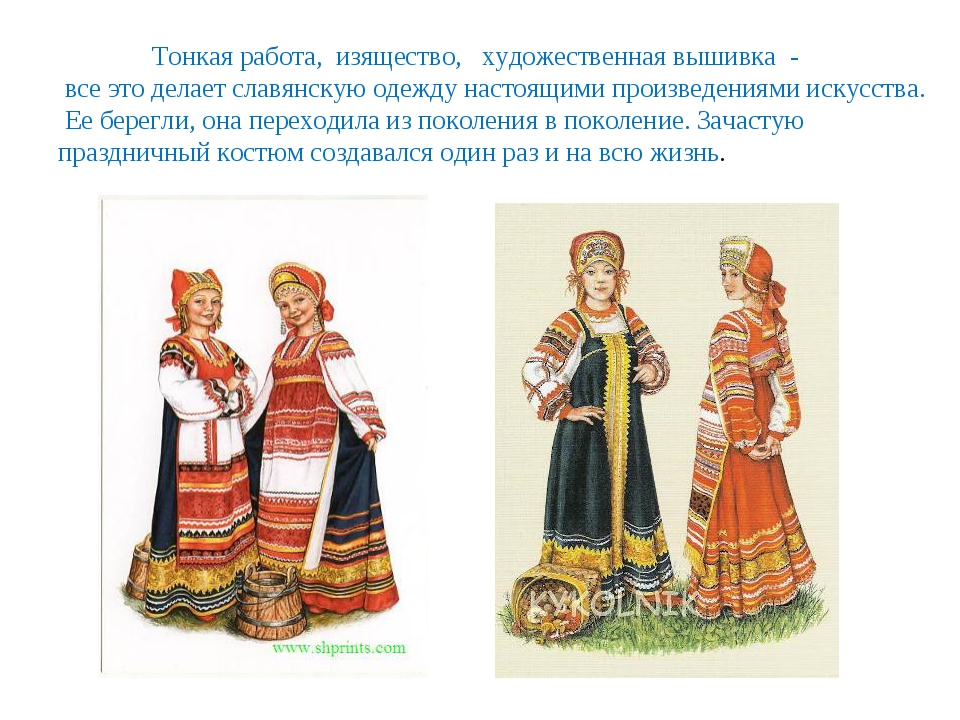

Тонкая работа, изящество, художественная вышивка - все это делает славянскую одежду настоящими произведениями искусства. Ее берегли, она переходила из поколения в поколение. Зачастую праздничный костюм создавался один раз и на всю жизнь.

·

16 слайд

Нет живописней русского наряда! Стремились для нарядности носить, Узором украшали интересным, Умели шелком, бисером расшить. Нет живописней все ж, отметить надо, Национально- русского наряда!

Краткое описание документа:

Цели и задачи урока:

-Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением наших предков.

-Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов России.

-Осознавать значение традиционного праздничного костюма как бесценного достояния культуры народа.

-Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов на примере северорусского или южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черты национального своеобразия.

- -Сформировать понятие о символичности и условности декоративных элементов

-Развивать умение применять полученные теоретические знания в творческой работе.

-познакомить детей 6 класса с традициями ,связанными с традиционным костюмом - закрепить умение составлять орнамент по определённым правилам, уточнить понятия «ритм» , «стилизация»

-развивать коммуникативные способности детей

-учить детей самостоятельно добывать знания и применять их в творческой работе

- учить детей адекватно оценивать свою работу и работу товарищей.( Рисуем костюм).