2. Диалектика количественных и качественных изменений

Закон единства и борьбы противоположностей отражает источник и движущую силу развития. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений раскрывает механизм процесса развития. Для выяснения содержания этого закона необходимо определить понятия качества, количества, свойства, меры.

В мире существует бесконечное многообразие вещей и процессов, отличных друг от друга по своим качеством. Качество — это особая определенность каждого предмета, явления, по которой мы их и различаем. Г. Гегель считал, что качество есть тождественная с бытием определенность, и нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Качество, таким образом, есть внутренняя определенность объекта, представляющая собой совокупность признаков, определяющих его специфику и черты сходства с другими объектами.

Изменение качества является изменением вещи: теряя качество, вещь перестает быть тем, чем она являлась и переходит в другую форму существования.

Качество является объективной характеристикой вещи; не существует качества, оторванного от вещи. Качество является многоуровневой характеристикой, вещи многокачественны. Это обстоятельство объясняется тем, что качества предметов определяются их природой и той системой отношений, в которых данные предметы существуют. Качество выражает устойчивость и прерывность в состоянии вещей и процессов. Это весьма важная характеристика качества, объясняющая суть скачка как перерыва постепенности.

Качество выражает устойчивость, ибо остается тем же самым в пределах определенной меры. Кроме того, устойчивость характеризует способность вещи сопротивляться внешним воздействиям. Однако качество прерывно, так как включает в себя элемент изменчивости, содержит в себе возможность перехода к новому состоянию. Весьма важной характеристикой качества является связь качественной определенности со I структурой вещей, процессов. Как известно, структура — это всеобщая характеристика всех вещей, процессов, представляющая собой устойчивую систему связей, образующую целое, вещь. В связях и взаимодействиях элементов объекта как источника целого формируются внутренние свойства объекта, образуются его интегральные качества. Очевидно, что категория качества отражает уникальный для данного явления способ связи элементов в целое. Однако структурная интерпретация качества не дает оснований для отождествления содержания этих категорий. Структура как категория имеет многоразличное значение и содержание.

С категорией качества тесно связано понятие свойства; это близкие, но все же отличающиеся друг от друга дефиниции. Во-первых, если свойство характеризует предмет с какой-либо стороны, то качество определяет его в целом. Во-вторых, если отдельные свойства пред-. мета, явления могут исчезать и возникать, не изменяя при этом его качества, то изменение качественной определенности ведет к изменению предмета, явления и его свойств.

Качество объекта неразрывно связано с количественной его характеристикой.

Количество — это внешняя определенность предметов и процессов без различия их качественной внутренней определенности. Количество непрерывно в том плане, что оно постоянно изменяется, с переходом меры меняется характер количественных изменений. Количественное различие предметов при их качественной однородности является основанием для применения количественных методов в диагностике. Это инструментальные, лабораторные показатели, ЭКГ, СОЭ, частота пульса, температура тела, границы органов.

Количество и качество находятся в диалектическом единстве. Нет количества, которое не выражало бы качества, и не существует качества без количества. Это противоречивое единство, взаимообусловленность выражается в категории «мера». Мера - это единство качественной и количественной определенности объекта, это диапазон количественных изменений, в пределах которого сохраняется данное качество.

С категорией меры тесно связано понятие нормы, являющееся одним из основных для биологии и медицины. Норма - это биологический оптимум живой системы, то есть интервал оптимального функционирования живой системы. В свою очередь оптимум - это устойчивое функционирование живой системы без включения дополнительных средств обеспечения устойчивого состояния этой системы. Обществу необходим человек с нормальной физиологией и психологией. Нормальное состояние человека - это психофизиологический оптимум. Норма как психофизиологический оптимум обеспечивает наиболее свободное существование человека как биосоциального существа, наиболее оптимальное соответствие функций организма изменяющимся условиям его существования.

Качество и количество как диалектические противоположности взаимно исключают друг друга, взаимообусловливают друг друга и переходят друг в друга. Они обнаруживают свое тождество и противоположность в этом переходе и порождают новую устойчивую форму своего единства. Такие метаморфозы происходят при количественных изменениях. Невозможно измерить качество какого-нибудь предмета или явления без прибавления или отнятия какого-либо субстрата, то есть без количественного изменения.

Количественные изменения, происходящие с предметом, явлением, не вызывают до определенного момента каких-либо серьезных изменений качества. Но это до определенного момента. Продолжающееся накопление количественных изменений приводит к выходу их за пределы меры. Этот переход и есть переход количественных изменений в качественные, и одновременно это есть переход к новой мере.

Превращение одного качества в другое, смена одной меры на другую происходит скачкообразно. Скачок, следовательно, представляет собой Форму, момент, способ перехода от одного качества к другому, это перерыв предыдущей количественной постепенности. Подчеркивая, что скачок - это перерыв постепенности в изменениях, нельзя не учитывать, что непрерывность и прерывность - две стороны процесса развития, а Потому непрерывное дискретно, а дискретное непрерывно. Следовательно, и сам скачок содержит в себе момент непрерывности, состояние скач-ка связано с предшествующим состоянием и является его продолжением. Скачки сопровождаются существенными изменениями в структурной •организации предметов и проходят стадии количественных изменений, неустойчивой структуры, разрушения и перестройки структуры.

Такая логика действия закона просматривается на примере митоза -способа деления клеток, связанного с перестройкой клеточных структур. Стадии митоза включают в себя интерфазу, когда деления еще нет, но клетка готовится к митозу, увеличивает свои размеры, энергетические резервы. Затем осуществляются эволюционные процессы на стадиях профазы, метафазы, анафазы, телофазы и, наконец, скачок — деление клетки. Таким образом, развитие совершается так, что количественные изменения, переходя меру, приводят к коренным качественным изменениям, совершающимся в форме скачка. В свою очередь, качественные изменения порождают новую меру для дальнейшего количественного изменения.

Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений несет серьезную методологическую нагрузку. Важным вопросом в теоретической медицине является вопрос о гранях между здоровьем и болезнью, нормой и патологией (см. схему). Именно количественно-качественный подход позволяет определить достаточно подвижные грани между здоровьем и болезнью, определить их слагаемые и социальные критерии. Этот вопрос является предметом специального рассмотрения. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений позволяет с позиций научно-философского мировоззрения определить свое отношение к концепциям преформизма, эпигенеза, креационизма в биологии.

Таким образом, закон взаимного перехода количественных и качественных изменений раскрывает механизм развития и показывает, что скачкообразные качественные изменения подготавливаются определенными количественными изменениями. В свою очередь качественные изменения определяют меру и характер изменений количественных.

3. Закон отрицания отрицания как существенный момент процесса развития

В диалектической концепции развития важное место принадлежит проблеме отрицания. Ни в одной области действительности не может происходить процесс развития, если не отрицаются прежние, отжившие формы существования процессов и явлений. Диалектическое отрицание представляет собой объективный процесс, определяющий тенденции направленности качественных изменений и являющийся результатом движения противоречий. Отрицание - реально происходящий процесс изменения системы, обладает рядом характеристик, раскрывающих его механизм.

Прежде всего, диалектическое отрицание представляет собой связь старого и нового, ибо происходит процесс отрицания старого качества новым, переход в иное, противоположное старому, качество. Следовательно, диалектика старого и нового имманентна (от лат. imma - nens — пребывающий в чем-либо) процессу отрицания, развития.

Новое — это то, что имеет основу для существования и развития в самой действительности. Старое — это то, что не имеет такой основы и теряет почву для существования. Новое никогда не возникает из ничего, оно зарождается и развивается до определенной меры внутри старого и в борьбе с ним. Поскольку новое возникает необходимо, закономерно, совершеннее старого и представляет собой более высокую ступень развития, то оно неодолимо и берет верх над старым, хотя пос-леднее и пытается противодействовать новому, тормозить процесс его становления. Старое может быть включено в новое, существовать рядом с ним и после качественных преобразований.

Диалектическое отрицание не есть абсолютно полное уничтожение старого, оно предполагает сохранение в новом положительного от старого, преемственность. Процесс отрицания необходимо сопровожда-Тся моментом уничтожения, но отрицание не может быть голым, зряшным. Преемственность выступает как глубочайшая закономерность развития природы, общества, мышления. Примером преемственности является такое общее свойство живых организмов как наследственность, которая обусловливает хранение, репродукцию и передачу наследственной информации.

Преемственностью характеризуется и история развития философской мысли. История философии, по мнению Гегеля, по своему существенному содержанию имеет дело не с прошедшим, а с вечным и вполне наличным и должна быть сравнима не с галереей заблуждений человеческого духа, а с пантеоном божественных образов, которые выступают друг за другом в диалектическом развитии.

Сохранение всего положительного и уничтожение отжившего называют еще и снятием. Снятие — момент преобразования при переходе от старого к новому, подчинение ему черт старого, не утраченных при разрешении противоречий и скачке. Категория «снятие» характеризует особенности преемственности при переходе от старого к новому.

Диалектическое отрицание является конкретным, результативным, имеет качественно различные формы, обусловленные особенностью организации систем, природой или сущностью отрицаемого предмета, его внутренними противоречиями, а также внешними условиями, в которых происходит отрицание. Глубоко отличны процессы отрицания в неживой и живой природе, в обществе, в развитии мышления. Таким образом, диалектическое отрицание — это устранение старого и утверждение нового в процессе поступательного развития, при котором в новом сохраняются положительные стороны, элементы предшествующего явления.

Диалектическое отрицание необходимо отличать от отрицания метафизического, как отрицания бесплодного, вне логики развития предмета. Такое отрицание, конечно же, существует, его нельзя отбросить, но оно носит подчиненный характер, выражает тупик в направлении развития. Вместе с тем, деструктивные изменения, имеющие место в развитии, нельзя назвать недиалектическими. Для деструктивных изменений характерно отсутствие момента преемственности, удержания положительного. Деструкции свойственны биосистемам, да и в обществе предостаточно фактов деструктивного отрицания. При деструктивных изменениях какого-либо качественного преобразования процесс надо рассматривать не только в отношении самого объекта, но и в его связях с другими явлениями, образующими некоторую целостность. Так, гибель живого организма есть прекращение его индивидуального развития. Но эта гибель, деструкция может оставаться условием сохранения данного вида и вида, связанного с первым. Так, хищники выполняют роль «санитаров», истребляя слабые и неприспособленные особи. Да и в истории развития жизни смерть явилась способом эволюционного приспособления вида.

Любое диалектическое отрицание не является последним, новое стареет и отрицается новейшим. Поэтому нельзя отождествлять диалектическое отрицание и закон отрицания отрицания. В процессе развития, как было отмечено ранее, одна сторона противоречия стремится сохранить данное качество и играет роль положительную, а другая сторона, отрицательная, стремится разрушить это же качество. Нарастание действия отрицательной стороны противоречия приводит к возникновению нового качества, к отрицанию, в котором отрицательная противоположность становится положительной, и ее действие направлено на сохранение нового. Однако и в новой вещи вызревает отрицательная сторона, которая также приводит к возникновению новой вещи в логике всеобщего процесса развития. Это и есть второе диалектическое отрицание или отрицание отрицания. Именно в таком двойном отрицании осуществляется действие закона отрицания отрицания. Почему так? Диалектическое отрицание несет в себе конструктивную, созидательную силу. Поэтому оно и реализуется посредством двойного отрицания. «Всякое явление, — писал Г.В. Плеханов, — развиваясь до конца, превращается в свою противоположность; но так как новое, противоположное первому, явление так же, в свою очередь, превращается в противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с первой» (Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949. С. 86).

Таким образом, когда заканчивается второе отрицание, образовавшееся новое непременно содержит в себе такие черты и свойства, которые сходны с чертами и свойствами исходной ступени развития. Первое отрицание не дает еще единства процесса, оно формируется лишь в связи со вторым. Поэтому первое отрицание должно пройти так, чтобы стало возможно второе.

В связи с этим возникает проблема троичности как необходимой формы, логики развития. Большинство философов, рассматривавших проблемы закона отрицания отрицания, делают вполне обоснованный вывод, что триада - это реальный факт действительности, это не формализм, но выражение троичного ритма развития. Отказ от триады ведет к отказу от понимания тройственного ритма развития как существенного момента реальных процессов, проиллюстрированных достижениями химии, биологии, медицины, социологии, философии. Троичность, кроме того, выражает эволюцию противоречия: исходное состояние тождества противоположностей, стадия развитого противоречия (отрицательность) и стадия разрешения противоречия (отрицание отрицания).

Структура отрицания отрицания была выражена Г. Гегелем в виде схемы: тезис-антитезис-синтез. Это - формальная, чисто логическая форма движения противоречия. Начало развития - тезис — есть фиксированный результат ранее осуществившегося развития, это — состояние целостности, устойчивости, неразвитых противоречий предмета.

Основное содержание антитезиса заключается в превращении устойчивой целостности в систему внешних противоречий в результате первого отрицания. Разрешение противоречий осуществляется посредством нового отрицания, отрицания антитезиса. Результатом нового отрицания становится синтез, переводящий систему на новый уровень развития, порождающий новую устойчивую целостность. Такая схема формальна, так как структура отрицания отрицания представлена как устойчивая рядоположенность пространственно-временных состояний развивающегося предмета. Однако возможны различные состояния, разнонаправленность, разные пути развития, их смена. Весьма важными в этой связи остаются вопросы необратимости и направленности, а также преемственности и повторяемости, круговоротов в развитии, соотношения индивидуального развития и эволюции. Вместе с тем, такая схема представляет отрицание как процесс, в котором происходит нарастание и снятие противоречий.

Иллюстрацией законов развития в контексте отрицания отрицания является спираль. Каждый виток спирали отражает определенный цикл развития, а совокупность таких витков выражает собой поступательный характер развития, усложнение качественных состояний явлений и предметов.

Образное представление о развитии как движении по спирали в целом верно. Спираль выражает две тенденции в развитии: одна из них — это движение вперед, другая - движение по кругу, выражающее преемственность в развитии. Сложение этих двух направлений дает равнодействующую в виде траектории спирали. Таким образом, развитие совершается через диалектические отрицания, которые обусловливают связь, преемственность старого и нового, общую тенденцию поступательности, восхождение от низшего к высшему и спиралевидную форму развития с повторением отдельных черт на новой качественной основе.

Закон отрицания отрицания является всеобщим диалектическим законом и действует всегда и везде, где идет процесс развития в единстве со всеми законами диалектики. Действие этого закона не ограничивается только поступательным характером развития. Механизм закона и вообще процесса развития один и тот же, независимо от направленности последнего. Закон отрицания отрицания действует как основной, универсальный закон природы, общества, мышления. Закон отрицания отрицания в духовно-предметной деятельности человека по реализации его сущностных сил, замыслов обязывает адекватно и рационально понимать и оценивать реальные связи старого и нового, различать действительно новое и псевдоновации, знать, что отрицать и находить правильные пути в реализации отрицания, осуществлять его в соответствии с объективными тенденциями развития действительности, в процессе диалога с окружающим миром.

В современной социокультурной ситуации человек действует в напряженно-противоречивой, остропроблемной ситуации (предметно-практической, теоретико-познавательной, духовно-нравственной), постоянно стоит перед выбором, ищет способ самоопределения и реализации своей свободы. Поэтому логическая культура мышления, основанная на объективных законах диалектики, становится необходимым условием конструирования способов практической жизнедеятельности, адекватного взаимодействия с миром.

Литература

Антология русской философии в 3 т. СПб., 2000. Т. 2.

Долинин В.А., Петленко В.П., Попов А.С. Диалектика и логика клинического мышления. Л., 1982.

Идеалистическая диалектика в XX столетии. М., 1987.

Материалистическая диалектика. В 5 т. Т. 1. М., 1981.

Мир философии. М., 1991. Т. 1.

Петленко В.П., Попов А.С. Философские проблемы медицины. Л., 1978.

Царегородцев Г.И., Ерохин В.Г. Диалектический материализм и теоретические основы медицины. М., 1986. Гл. 7.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково содержание понятий «тождество», «различие», «противоположность», «противоречие»?

2. Что представляет собой единство и борьба противоположностей?

3. Каковы этапы развития противоречий и варианты их разрешения?

4. Что такое «качество», «количество», «мера», «норма»?

5. Как происходит переход количественных изменений в качественные?

6. Что представляет из себя диалектическое отрицание?

7. Почему троичность является необходимой формой развития?

Темы докладов и рефератов

1. Законы строения, функционирования и развития.

2. Противоречие как источник развития.

3. Качество и количество как всеобщие формы бытия.

4. Проблема направленности развития.

ГЛАВА 10

ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ БЫТИЯ И СТУПЕНИ ЕГО ПОЗНАНИЯ

Находящемуся в постоянном динамическом развитии миру должно соответствовать и мышление о нем. Мышление человека, отражающего движущийся мир, закреплено в универсальных философских категориях. Категории определяют последовательность, логику познавательной деятельности. С одной стороны, категории концентрируют в себе результаты научного познания, с другой стороны, они выступают как мировоззренческие и методологические ориентиры субъектов познания.

1. Сущность и система категорий диалектики

Всякий познавательный процесс необходимо включает в себя некоторый понятийный строй мышления. Каждая наука в процессе познания мира формирует общие понятия, категории - те логические средства, с помощью которых объясняются и постигаются существенные свойства и сущность изучаемых объектов. Категории - это общие понятия, отражающие свойства предметов и процессов действительности. Философия также имеет свой категориальный аппарат, и поскольку философия отражает всеобщее, то и ее категории отражают свойства бытия в наиболее общем виде.

В основе процесса образования категорий лежат явления реального мира, а причиной возникновения категорий мышления послужила общественно-историческая практика, взаимодействие людей с окружающей действительностью. Трудовая деятельность людей является духовно-практической, она формируется на категориальной основе. Так, видя, что предметы имеют различные внутренние связи, субъект деятельности абстрагирует категорию структуры; замечая, что одни события порождают другие, субъект познания формирует категорию причины. Поскольку исторична практика человека, постольку и категории должны рассматриваться в историческом аспекте: появление каждой из категорий - это скачок в истории человеческой мысли.

Поскольку категории философии рассматриваются как понятия предельно общие, то возникает вопрос о соотношении понятий и категорий. Понятия и категории отличны друг от друга функционально. Понятие трансформируется в категорию в том случае, если оно не только отражает сторону явлений действительности, но и участвует в формулировке закона науки, а некоторые категории сами по себе отражают закон действительности. Категории, таким образом, отличаются от понятий тем, что они связаны с законами. Поэтому каждая категория — это понятие, но не каждое понятие является категорией. Следовательно, категории — это наиболее общие, основные узловые понятия, связанные с законами, отражающие существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений действительности.

Категории диалектики имеют объективное содержание и носят всеобщий характер. Категории взаимосвязаны между собой так, что одна немыслима без другой, вытекает одна из другой и обусловливает одна другую. Эта особенность отражает взаимосвязь и взаимообусловленность явлений действительности. Категории изменчивы, подвижны, текучи, переходят друг в друга, отражая этим изменчивость жизни, действительности.

В океане развивающегося знания категории диалектики выступают узловыми пунктами познания, а также ступеньками, по которым идет процесс познания, то есть выступают орудием, инструментом познания. На основе категорий вырабатываются способы и приемы познания. В процесс познания вовлекается весь строй философских категорий, где одна проявляется через другую, находится в единстве с другой, то есть категории находятся в системе. Система философских категорий - это органическое целое, из которого невозможно вырвать ни одного звена. В данном случае предлагается следующая последовательность рассмотрения категорий: особенное и общее, явление и сущность, причина и следствие, форма и содержание, случайность и необходимость, возможность и действительность.

Каждая пара категорий представляет собой взаимосвязь противоположностей, их диалектика определяется в логике действия закона единства и борьбы противоположностей. Последовательность расположения категорий, как представляется, определяется логикой процесса познания.

Рассматривая отдельные предметы, процессы в их связях и отношениях, субъект фиксирует их свойства, сходства и различия и осмысливает их посредством категорий единичного, общего, особенного. При нахождении единичного и общего рассматриваются категории явления и сущности, которые имеют содержание и форму. Процесс познания связан с вопросами детерминации, причинения, а следовательно, с категориями необходимости и случайности. Познание вариантов развития связано с диалектикой возможного и действительного.

Следовательно, категории связаны между собой так, что каждая из них может быть осмыслена в связи с другими и посредством другой.

2. Содержание и методологическое значение основных категорий диалектики

Единичное, особенное, общее. Категории единичного, особенного и общего являются ключевыми для понимания диалектики других категорий. В ходе взаимодействия с реальностью субъект сталкивается с отдельными вещами и процессами. Отдельное — это относительно обособленный предмет, процесс в совокупности его признаков. Каждое отдельное обладает некоторыми единичными специфическими признаками, которые позволяют оценивать вещи, процессы как единственные в своем роде. Единичное — это то, что делает данную отдельную вещь отличной от других вещей и процессов. Однако при сравнении в вещах обнаруживаются черты сходства и тождества, на основе которых абстрагируется категория общего. Общее - это те черты, свойства, признаки, связи и отношения, которые объективно присущи це-лому ряду явлений, их группам, видам, классам.

Таким образом, каждая вещь всегда выступает как отдельное, имеющее много общего с другими, и эта же вещь выступает как единичное, то есть имеет стороны и признаки, отсутствующие в других явлениях. Общее и единичное не имеют самостоятельного существования и существуют лишь в отдельном в виде его сторон и черт.

Общие и единичные признаки формируются в процессе развития отдельного. Например, исследования академика К.М. Бэра (1792-1867) доказали, что при зарождении отдельных классов организмы в пределах их типа обладают большим сходством. Наибольшее их сходство обнаруживается в самых ранних стадиях развития: прежде всегр-появляются признаки типа, затем признаки класса, рода, а затем специфические признаки данного вида животных. Диалектика единичного и общего реализуется также в единстве процессов наследственности и изменчивости, которые обеспечивают сходство и несходство потомства и родителей.

Отдельные предметы единичны, но единичное не исчерпывает всего содержания отдельного, последнее включает в себя и общее. Общее, в свою очередь, также является стороной, моментом отдельного и существует лишь в отдельном и посредством отдельного. Таким образом, всякое отдельное представляет собой единство противоположностей, оно в одно и то же время и единичное, и общее, которые не просто сосуществуют в отдельном, но и переходят друг в друга. В процессе развития единичное становится общим, а общее - единичным. При определении единичного и общего в сравнении материальных образований выявляется новый аспект — особенное. Категория особенного возникает при сравнении группы «сторон» свойств процессов и явлений, объединенных в категорию общего, соотносящихся между собой как вид, род.

Особенное определяют как категорию диалектики, которая отражает общность свойств, сторон, признаков, явлений данного рода, вида, отличающих их от общности свойств, сторон, признаков другого вида. Особенное - это единство единичного и общего.

Представляет собой интерес соотношение особенного, единичного и общего.

Поскольку единичное указывает на отличие одних образований от других, оно всегда выступает как особенное. Однако это не говорит о тождественности содержания этих категорий, ибо, если единичное — это особенное, то особенное — не всегда единичное, особенным может быть и общее. Особенное — это единичное в общем.

Таким образом, единичное, будучи свойственным только данному материальному образованию, всегда выступает в роли особенного. Общее же ведет себя не всегда одинаково - оно может быть и общим, и особенным. Если общее не обладает способностью отличить один вид, род предметов от другого, это общее не будет являться особенным. Этот вид общего называется всеобщим. Всеобщее — это предельно широкое общее.

Таким образом, диалектика единичного и общего такова, что всякое единичное и общее существуют в отдельном и через отдельное. Единичное и общее являются противоположностями и в своем развитии взаимопереходят друг в друга, обнаруживая в этом переходе изменение качества и диалектическое отрицание.

Категории «единичное» и «общее» связаны с такими категориями, как случайное и необходимое, количество и качество, сущность и явление, содержание и форма.

Единичные свойства предметов весьма динамичны, они не вытекают из природы вещей и обусловлены случайностью, поэтому единичное случайно. Общее связано с необходимостью и закономерностью. Следовательно, взаимосвязь единичного и общего может рассматриваться как взаимосвязь случайного и необходимого. Случайные отклонения, индивидуализирующие общие стороны явлений имеют определенные границы в рамках меры. Отношения же количества внутри меры единичны. Общее как закон составляет сущность явления, а проявление сущности посредством единичных отклонений представляет собой явление. Качество и количество в вещи составляют содержание ее, содержание же всегда имеет форму. Таковы некоторые отношения единичного и общего с другими категориями диалектики.

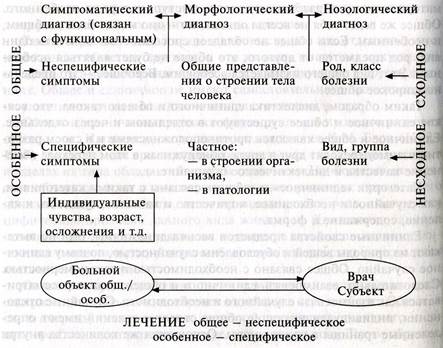

Необходимость учета диалектики единичного и общего в медицинской практике вызывается тем, что любому больному присущи как индивидуальные (единичные) черты, так и общие признаки, присущие всем, страдающим данным заболеванием. Поэтому врач должен за специфическими симптомами, индивидуальным течением болезни увидеть общие, повторяющиеся признаки, присущие данной болезни. Вместе с тем, при общих закономерностях протекания болезни необходимо видеть индивидуальные возрастные особенности больного, его наследственность, реактивность, конституцию. Как отмечается в некоторых исследованиях по философским проблемам медицины, каждый тип конституции несет в себе определенные генотипические предрасположенности к болезням. Но их реализация в фенотипе зависит от условий внешней среды, в которой живет человек (см. схему).

Категории единичное, особенное и общее в клиническом мышлении врача

Сущность и явление. Категории сущности и явления принадлежат к числу важнейших категорий диалектики и теории познания. Существует определенная сложность и неоднозначность в трактовке категории «сущность». Следует исходить из того факта, что сущность любой чувственно воспринимаемой реальности, отдельно взятого предмета, процесса в совокупности его свойств воспроизводится в сознании не в виде эмпирических понятий, но в виде идеальных образов, абстракций, отражающих совокупность необходимого в вещи, законов развития и функционирования в их органической взаимосвязи.

Сущность, таким образом, — это внутренние, устойчивые связи определенного круга явлений, это внутренняя устойчивая сторона предметов и явлений действительности. В имеющейся философской литературе возможна встреча и с другими определениями сущности. Понятие сущности носит емкий, собирательный характер, в ней заключено интегральное противоречивое единство всех закономерно связанных элементов в их причинно-следственных отношениях, в их зарождении, развитии, в тенденциях к будущему.

Явление - это внешняя подвижная сторона предметов и процессов действительности, это внешнее определение сущности. Явление отражает один из аспектов сущности, ее часть, грань. Явление есть то, как сущность проявляет себя вовне. Поскольку сущность выражает внутренние, устойчивые, необходимые связи, возникает проблема соотношения категорий закона и сущности. Закон, как известно, представляет собой повторяющееся в явлении отношение сущности или между сущностями, поэтому закон и сущность — понятия однопорядковые, одностепенные. Действительно, рассматривая сущность явлений, мы приходим к пониманию законов его развития. Вместе с тем, сущность представляет собой совокупность законов, определяющих развитие данного круга явлений. Следовательно, сущность, в отличие от закона, проявляется не в одном законе, но в их группе, системе.

Сущность и явление находятся в диалектическом единстве. В природе не бывает ни чистой сущности, ни отдельных от нее явлений. Сущность всегда проявляется в явлениях, а всякое явление имеет свою сущность. Сущность является, а явление существенно.

Выражая сущность, явление привносит к тому, что идет от сущности, новые черты, моменты, которые обусловлены не сущностью, а внешними обстоятельствами, системой взаимодействий, в которых существует процесс или вещь. Поэтому явление содержательнее сущности, ибо оно определяется не только внутренними, но и внешними связями. Сущность глубже явления, но явление богаче сущности.

К этому следует добавить, что явления отражают сущность не всегда адекватно, иногда явление может искажать сущность, это есть видимость. Кажимость, видимость - это явление, наиболее удаленное от сущности, удаленное настолько, что искажает ее. Сущность кажется чем-то, мысль, пытающаяся постичь сущность, сначала наталкивается на видимость, кажимость. Бытие предстает как иллюзия. Карандаш, опущенный в воду, кажется надломанным. На самом деле это не так. Наши впечатления просто ошибочны. Отсюда в философии и появляются учения агностицизма, скептицизма, согласно которым вещи и их сущности познанию недоступны. На самом же деле видимость нас обманывает, но обман в процессе познания раскрывается. Несмотря на то, что природа любит скрываться, нет никаких неодолимых преград для ее познания. Дерзновенное познание, считал Г. Гегель, открывает глубины и богатства природы. Наука существует там, где есть проникновение в глубины природных и общественных явлений, в их сущность. Единство сущности и явления носит противоречивый характер. Эти противоречия проявляются как противоречие между общим и единичным. Сущность есть нечто общее, явление единично. Сущность есть выражение внутренних, скрытых процессов мира, явление - внешнее выражение сущности. Сущность представляет собой устойчивое, спокойное, необходимое, явление же неустойчиво, беспокойно, случайно. Сущность играет ведущую роль по отношению к явлению, определяет его характер. Явление же носит подчиненный характер, зависит от сущности, определяется ею.

Познание всегда начинается с ощущений, с чувственной ступени. Здесь мы имеем дело лишь с образами и явлениями мира. Но проникновение в сущность предмета совершается только второй ступенью познания — мышлением. Задача науки в том и состоит, чтобы от чувственных образов перейти к рациональному познанию. Процесс познания сущности есть процесс абстрагирования, отвлечения от второстепенного, несущественного. Как считал Гегель, на уровне теоретического познания предметы природы получают для нас определения всеобщности. Чем больше возрастает доля мышления в представлении, тем более исчезает природность, единичность и непосредственность веД щей, скудеет богатство многообразной природы, ее полнота превращается в сухие формы всеобщности (закона). Проникновение в сущность — процесс бесконечный. От сущности первого порядка мы идем к сущностям более высоких порядков. Таким образом, сущность является, явление существенно, а познание движется от явления к сущности.

Диалектика сущности и явления должна учитываться в любой сфере деятельности, ибо всегда необходимо за массой фактов и процессов видеть их сущность. В частности, диагностический процесс выявления признаков болезни есть процесс познания глубинной сущности болезни. Этот процесс осуществляется на основе медицинского опыта, аналитико-синтетической деятельности врача, его интуиции. Ведь диагностический процесс есть содержательное исследование больного с применением всех методов современной клиники и аппарата логического мышления.

Причина и следствие. Существуют различные группы связей, среди них имеются связи существования, функционирования, пространственные, временные и причинно-следственные, представляющие собой часть, момент связей всемирных. Философы во все времена признавали важность нахождения причинных связей. Демокрит, например, утверждал, что он предпочитает найти одно причинное объяснение, нежели получить персидский престол.

В философской литературе под причиной понимается взаимодействие между двумя или несколькими явлениями, сторонами одного и того же явления, вызывающее определенные изменения во взаимодействующих сторонах. Таким образом, родовым понятием для категории причины является категория взаимодействия. Категория «взаимодействие» является одной из центральных в диалектике, ибо последняя исследует связи, лежащие в основе процессов изменения и развития.

Взаимодействие — это философская категория, отражающая атрибутивное свойство материи, представляющее собой такую взаимообусловленную связь материальных и духовных образований, сущностью которой является противоречивый обменный процесс, сопровождающийся изменением и развитием сторон. Объективным содержанием взаимодействия является взаимное действие друг на друга некоторых объектов, их обоюдная активность, наличие канала взаимосвязи.

Следствие — это то, что возникает, порождается под воздействием причины; это результат изменения, появляющийся во взаимодействующих явлениях или их сторонах. Взаимосвязь причины и следствия выражается в синтетической категории «причинность».

Причинность — это философская категория, которая выражает генетическую связь между отдельными состояниями видов и форм материального мира в процессах его изменения и развития.

От причины следует отличать условия и повод. Под условиями следует понимать такой комплекс явлений, который, хотя и не порождает определенные следствия, но выступает необходимой предпосылкой его становления и развития. Это совокупность обстоятельств, в которых осуществляется конкретная причинная связь.

Повод — это событие, выступающее побудительным толчком для Действия причины. Повод носит внешний, случайный характер.

Существующее многообразие причинных связей классифицируется по нескольким основаниям. В соответствии с таковыми причинные связи могут быть внутренними и внешними, главными и неглавными, необходимыми и случайными.

При рассмотрении категории причины и следствия возникает проблема сущности детерминизма, а также соотношения детерминизма и причинности.

Детерминизм — это философское учение о всеобщей универсаль- I ной взаимосвязи предметов и явлений объективного мира и их причинной обусловленности. Диалектический детерминизм рассматривает причину как взаимодействие, включает в себя проблему не только не- | обходимого, но и случайного в причинении.

Что касается соотношения детерминизма и причинности, то общепризнано, что всеобщность причинной обусловленности явлений лежит в основе детерминизма. Но, согласно имеющимся исследованиям, сам детерминизм выступает в виде негенетической детерминации (это отношения типа сущности и явления, части и целого, формы и содержания и т.п.), а также в виде генетической детерминации — это обусловленность вещи предыдущими состояниями. Генетическая детерминация проявляется в виде самодетерминации и причинности. Таким образом, учение о детерминизме как всеобщей закономерной обусловленности явлений не исчерпывается причинностью и даже ге- 1 нетической детерминацией. Детерминизм включает в себя причин- I ность, но не сводится к ней. Причинность — это одна из форм проявления детерминизма.

Связь между причиной и следствием носит закономерный, необ- I ходимый характер. Причиной и следствием являются не просто материальные объекты, но их изменения. В качестве причины выступает некоторое изменение одного объекта, следствием является некоторое изменение другого. Поскольку взаимодействие, лежащее в основе причинения, всегда ведет к развитию, то переход от причины к следствию представляет собой скачок от старого к новому путем борьбы проти- I воположностей и диалектического отрицания.

Причина предшествует следствию во времени, временной интервал между ними может быть очень малым, но он всегда имеется, ибо нужно время для переноса субстрата в процессе причинения, а в мире нет абсолютно жестких систем, которые бы отдавали и принимали субстрат, а также изменялись бы мгновенно. Когда речь идет об одновременности существования причины и следствия, то имеется в виду определенный отрезок времени их сосуществования, но никак не одномоментность их взаимоналичия. Из того, что причина предшествует по времени следствию, не следует, что всякая последовательность явлений по времени означает наличие их причинных отношений.

Важнейшим моментом причинности является то, что она производит действие. При этом одна и та же причина при одинаковых условиях вызывает строго определенное следствие. Одно следствие может быть результатом комплекса причин, одна причина может вызвать несколько следствий.

Причина не только порождает следствие, но и следствие воздействует на причину. Г. Гегель считал, что причина и следствие находятся в диалектическом взаимодействии. Причина, будучи активной субстанцией, воздействует на пассивную и вызывает в ней изменения — следствия, но следствие оказывает противодействие и из пассивной субстанции превращается в активную. Следствие не может быть причиной своей же причины. Обратное влияние следствия на породившую его причину означает факт затухания причины в своем следствии, факт затухания действия и прекращения причинной связи. Причина угасает в действии и тем самым угасает и действие, цикл развития завершен. Но если речь идет о том, что полученное данное следствие выступает причиной изменений, то это уже новая причинная цепь.

Причинности имманентно присущ момент необходимости и случайности. Случайность в причине обусловлена изменяющимися условиями, состоянием, характером изменений взаимодействующих элементов, а также существованием и возможным пересечением множества причинно-следственных цепей. Таким образом, все имеет свою причину, каждая причина выступает как следствие других причин, и каждое следствие есть причина других следствий.

Теория и практика медицины в объяснении причинности основывается на концепции взаимодействия. Концепция причинности в современной медицине — это концепция взаимодействия организма с факторами природной или социальной среды, осуществляемого в определенных условиях. Причина болезни может быть понята как взаимодействие организма и среды. Следовательно, в теории причинности современной медицины особое значение приобретает вопрос об отношении внешних и внутренних факторов. Внешние воздействия преломляются через природу внутреннего взаимодействия. Следствие — это не зеркальное отражение внешнего воздействия, а результат взаимодействия внешнего и внутреннего, результат преломления внешнего во внутреннем. Этиология, таким образом, - это специфическое преломление внешнего во внутреннем. Так, реакция на лучевые воздействия зависит как от дозы облучения, так и от свойств организма, характера обменных процессов, типа нервной системы и так далее. Внешние факторы сами по себе не создают в организме специфических изменений, они должны найти себе преломление через функции и морфологические изменения организма. Этиология раскрывает генезис патологического процесса в единстве внутреннего и внешнего, а патогенез раскрывает его механизм и развитие.

Диалектическое решение вопроса о сущности и механизме причинной связи противоположно метафизическому и механистическому решению этого вопроса монокаузализмом и кондиционализмом. Мо-нокаузализм (от лат. mono — один и causa — причина) отождествляет причину только с внешним воздействием на организм. Причина заболевания сводится только к воздействию болезнетворного фактора на объект. Монокаузалисты отождествляли причинность с микробом, не учитывали процесс взаимодействия макро- и микроорганизма, реактивность организма человека, не признавали активной роли условий. Кондици-онализм (от лат. condition — условие) отрицает причины заболеваний. Сторонники этого учения считают, что изучение явления заключается не во вскрытии его причин, а в рассмотрении условий его возникновения и существования. По мнению кондиционалистов, болезнь вызывается только множеством условий. Однако современная медицина рассматривает причину как взаимодействие организма с факторами природной или социальной среды, осуществляемой в определенных условиях.