Осложнения при проведении плевральной пункции

Как и любое медицинское вмешательство у плевральной пункции, даже при профессиональном проведении могут возникнуть различные осложнения в виде появления тахикардии, смещения средостения, коллапса, прокола легкого, печени, кровотечения в плевре, потери сознания, судорог. Поэтому нужно очень внимательно следить за состоянием больного, чтобы в случае необходимости быстро перекрыть зажим и прекратить операцию.

После проведения плевральной пункции пациент доставляется на каталке в больничную палату и должен еще в течение суток находиться под контролем медицинской сестры и врача.

Осложнения плевральной пункции:

- коллапс;

- обморок;

- тахикардия за счет быстрого смещения органов средостения после выведения большого количества жидкости из плевральной полости;

- повреждение межреберного, сосудисто-нервного пучка;

- брадикардия вследствие раздражения листков плевры;

- пневмоторакс (появление болей в области пункции, кашель;

- инфицирование плевральной полости при нарушении правил асептики и антисептики;

- ранение паренхимы легкого;

- ранение органов брюшной полости.

Игла для плевральной пункции ИПП

Игла предназначена для введения в плевральную полость с диагностической (отбор пробы патологической жидкости – плеврального выпота) или лечебной целью (для уменьшения одышки, вызванной сдавливанием легких скопившейся в плевральной полости жидкостью или воздухом).

Иглы для плевральной пункции со стилетом

Технические характеристики: ИПП-1 ИПП-2 ИПП-3 ИПП-4

рабочая длина иглы, мм 100 125 100 125

диаметр, мм 1,6 1,6 2.0 2.0

угол заточки 18 18 18 18

размер в G 16 16 14 14

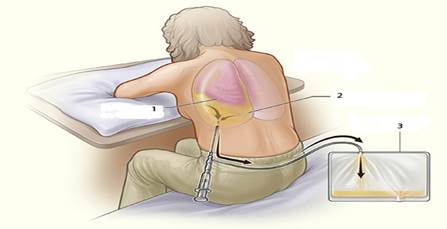

Схематическое изображение плевральной пункции: 1 – левое лёгкое, поджатое жидкостью в плевральной полости; 2 – свободная жидкость в левой плевральной полости; 3 – резервуар для сбора отсасываемой из плевральной полости жидкости.

Как правило, диагностическую пункцию переводят в лечебную процедуру, включающую полное удаление патологического содержимого, промывание плевральной полости антисептическими препаратами, введение антибиотиков, дренирование с присоединением системы для заготовки аутологичной крови в случаях гемоторакса.

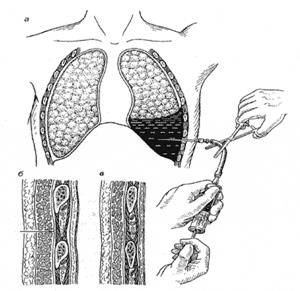

Рис. 2. Диагностическая пункция плевральной полости: а — способ предупреждения попадания воздуха в плевральную полость; б, в — топография межреберных кровеносных сосудов. Показано безопасное направление введения иглы при пункции

2. Понятие об абдоминальной. Показания и противопоказания для проведения. Подготовкам пациента. Возможные осложнения

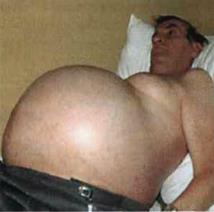

Абдоминальной пункцией (лапароцентезом) -называют хирургическую манипуляцию, суть которой заключается в проколе передней брюшной стенки с последующей эвакуацией содержимого, как с целью исследования, так и облегчения страдания пациента путем снижения внутрибрюшного давления, вызванного накоплением жидкости.

Лапароцентез часто применяется как в абдоминальной неотложной хирургии, так и в хирургии повреждений. Это оперативное вмешательство может выполняться в целях диагностики и лечения. Как диагностику лапароцентез используют при закрытых травмах живота при подозрении на внутреннее кровотечение или разрыв кишечника.

С лечебно-диагностической целью этот метод используют при асцитах (накоплении стерильной жидкости в брюшной полости вследствие цирроза печени, поджелудочной железы, онкологического заболевания или заболеваний сердца).

Показания к проведению лапароцентеза

Лапароцентез проводится в следующих случаях:

· Подозрение на возможную перфорацию язвы желудка или кишечника;

· Подозрение на активное кровотечение внутри брюшной полости;

· При закрытых травмах живота и отсутствии сознания вследствие травмы, алкогольного или наркотического опьянения;

· Политравма у пациента, который находится без сознания и в тяжелом состоянии;

· Подозрение на торакоабдоминальную травму;

· Развитие асцита.

Полученную с помощью лапароцентеза жидкость исследуют на наличие скрытой крови и включений желчи, кала и кишечного содержимого. Это делается при подозрении на разрывы и размозжение кишечника при закрытой травме живота и невозможности обычного исследования пострадавшего.

Противопоказания

Лапароцентез запрещается проводить в следующих ситуациях:

· Спаечная болезнь органов брюшной полости;

· Сильно выраженный метеоризм;

· Грыжа передней брюшной стенки вентральная, то есть та, которая возникла после перенесенной операции;

· Большая вероятность повреждения стенки кишечника;

· Наличие большой опухоли в животе;

· Развитие гнойных и воспалительных процессов в брюшной полости.

Подготовка к лапароцентезу

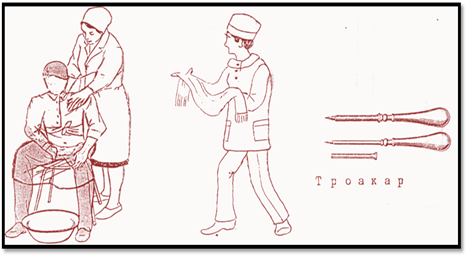

Так как оперативное вмешательство осуществляется под местной анестезией, необходимо лишь минимальное количество инструментов, а именно: специальный троакар с острым концом; полихлорвиниловая трубка до 1 метра в длину; зажим; несколько шприцев на 5,0-10,0 мл; препараты для местной анестезии, например лидокаин или новокаин; посудина для сбора жидкости; стерильные пробирки; перевязка.

Перед проведением манипуляции, если позволяет состояние пациента, необходима очистка кишечника и опорожнение мочевого пузыря.

Техника выполнения

Прокол (разрез) делается на 2-3 см ниже пупка по средней линии живота. Место прокола или разреза предварительно обрабатывается антисептиками. После этого производится послойная инфильтрация тканей растворами анестетиков (лидокаин 2%, новокаин 0,5-1%).

С помощью скальпеля послойно рассекается кожа, подкожная клетчатка, мышца. Троакаром делается прокол брюшной стенки с последующим введением через него ПХВ трубки.

Далее спускается жидкость, а также берется незначительная ее часть на цитологическое исследование. Следует отметить то, что жидкость необходимо спускать медленно, примерно 1л в 5 минут. Зачастую при асците возможно получить до 10 литров жидкости.

Если лапароцентез делается при закрытой травме живота, то при отсутствии поступления крови через трубку в нее вводят до 500 миллилитров изотонического раствора, и после этого вернувшаяся жидкость передается на исследования (наличие скрытой крови).

Если полученная назад жидкость напоминает цвет “мясных помоев”, то это свидетельствует о кровотечении в брюшной полости. При поступлении через ПХВ дренаж крови больного сразу же готовят для проведения лапаротомии и дальнейшего обширного оперативного вмешательства.

После окончания процедуры на рану накладывается тугая стерильная повязка, и пациента перекладывают на правый бок.

Осложнения после лапароцентеза

При несоблюдении правил антисептики возможно развитие флегмоны брюшной стенки.

Вследствие неправильного прокола возможно повреждение сосудов и органов живота, а также подкожная и медиастинальная эмфизема (накопление воздуха).

Обморок, коллапс.

3. Понятие люмбальной пункции. Показания и противопоказания для проведения. Подготовкам пациента. Возможные осложнения

Люмбальная пункция (поясничный прокол) — введение иглы в подпаутинное пространство спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника.

Люмбальная пункция (ЛП) — это врачебная манипуляция, предназначенная для извлечения спинномозговой жидкости и/или введения в субарахноидальное пространство спинного мозга лекарственных препаратов или контрастных веществ (миелография).