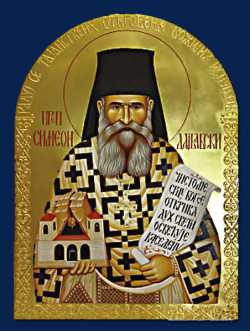

Преподобный Симеон дайбабский

|

| Прп. Симеон Дайбабский |

Память 19 марта / 1 апреля

В миру Савва Попович, родился в Цетине (бывшая столица, город на юге страны), Черногория, 6 / 19 декабря[229] 1854 года, в семье Васа и Станы Поповичей и был у них единственным ребенком. При крещении получил имя в честь святого Саввы Сербского.

Рано остался без родителей, но получил правильное и здоровое воспитание в вере у своего деда Милана и его брата Лаза Поповича — приходского священника в Цетине, который его крестил и миропомазал во младенчестве. Обучался в монастырской школе Цетинье, где отличался в знании церковно-славянского языка, пении и каллиграфии. Был отличником, он никогда не получал награды в конце учебного года, так как учителя были недовольны его обыкновением рисовать во время занятий по другим предметам.

Когда он стал юношей, одно время разрывался между желанием его деда Милана - который хотел, чтобы Савва женился и стал заботиться о его большом имуществе - и своим стремлением продолжать изучение духовной и светской науки, проникать в глубочайшие тайны Библии, которую он очень любил читать с детства. В решении помог брат отца Михаил, который убедил деда отправить Савву в Россию, в Киев, для дальнейшего обучения.

Учёба и рукоположение за рубежом

По благословению и рекомендации митрополита Черногорского Илариона к митрополиту Киевскому[230] стал стипендиатом Русской Церкви, обучаясь в Киевских духовных семинарии и академии. Его вдохновляли жития и подвиги великих основателей Лавры — преподобных отцов Антония и Феодосия и их многочисленных духовных наследников. Его друзьями-сокурсниками стали будущие сербский писатель-реалист Светолик Ранкович и епископ Тимочский Мелетий (Вуич), с которым он потом долго переписывался. Его духовником был иеросхимонах Николай, приведший его к монашеству и подаривший перед возвращением Саввы в Черногорию много книг.

После завершения учебы в духовной академии и перед отречением от мира обучался светской философии в Сорбонне в Париже, а также в Женеве, где в протестантской семинарии знакомился с литературой разных реформатских течений. В 1887 году принял монашеский постриг.

Чин своего монашеского пострига в Киево-Печерской Лавре описал так:

"Ночь тянется и тянется. Не могу спать. Размышляю о своих обетах, которые должен дать утром. <...> Наместник Лавры архимандрит Ювеналий три раза меня спрашивает и возвращает ножницы <...> Потом мне отрезают волосы и дают монашеское имя Симеон <...> Некоторые друзья плачут. Дают мне крест и свечу в руки и оставляют перед царскими вратами. <...> Причащаюсь. По завершении святого чина пострига мне радостно необычайно. Это было на праздник Трех Святителей. Через два дня (в день святого мученика Трифона) я буду в Братском монастыре[231] рукоположен в диакона, а на Сретение - в иеромонаха."

После рукоположения ещё какое-то время путешествовал по России, пребывая в Москве и Петербурге, а затем в 1888 году вернулся в Черногорию.

Служение на родине

На Благовещение прибыл в Цетине и явился к митрополиту Митрофану, чтобы тот распорядился о нем. Сначала был определён в монастырь святителя Николая на Враньине[232], где в разгаре было строительство новой церкви и братского корпуса. Когда он заболел малярией от тяжелых климатических условий, осенью 1889 года его перевели в Острожский монастырь[233], куда он желал попасть с детства.

В те дни митрополит Митрофан открыл при Острожском монастыре первую монашескую школу в Черногории, и отец Симеон, как образованный и опытный монах, стал одним из её преподавателей. Кроме этого, он служил Божественную литургию, принимал многочисленных паломников, которым рассказывал им о житии великого Острожского чудотворца – святого Василия Острожского, читал им молитвы о выздоровлении больных. В тот же период совершил два важных паломничества: на Святую Гору Афонскую и в Святую Землю.

Чудо на Дайбабской горе и основание обители

Затем юному пастуху Петко Ивезичу из села Дайбабы произошло и чудесное видение, которое изменило направление подвижнической жизни отца Симеона. Впоследствии преподобный так описал это событие:

"Пришел ко мне в монастырь Острог один пастух по имени Петко из села Дайбабы возле Подгорицы и рассказал мне свое видение, которое видел в 1890 году не во сне, а наяву: "Пас я скот на 'Берегу́ у могил, и когда ел хлеб и грыз орехи (следовательно, это было осенью), то почувствовал аромат ладана и увидел, что на одной большой плите сидит человек, весь в золоте. На голове его шапка, расширяющаяся кверху, а наверху шапки крест. Возле него был посох, а наверху его - золотые яблоки и желтый покров, а возле него - двое детей. Подумав, что это злой дух, я захотел посмотреть, есть ли у него пять пальцев на ногах и сзади, и спереди[234]. Он же приподнял край одежды, закрывающий ногу, и сказал: 'Я не злой дух, как ты думаешь. Я - святой, и здесь меня спрятали от турок. Был я владыкой этого места, и сын я одного святого, что жил еще до Косова (то есть еще до великой Косовской битвы, которая произошла в 1389 году). Хочу, чтобы ты мне построил монастырь здесь.' - 'Я беден, отче.' - 'Не желаю богатых. Нашел бы, если бы захотел. Для начала нужна маленькая церковка. Хочу тебе все рассказать и всему определить границы. Не могу сейчас явиться, пока "это турецкое" не пройдет'.

"Сейчас пастух, который остался сиротой без родителей и пасет чужой скот, описывает, как видел некого епископа в архиерейском облачении, а двух детей описывает как ангелов. Рассказывает об ангелах, что они не все одинаковы, но что наивысший в небе тот, кто Бога крестил. Потом святой говорит, чтобы все могилы отметили, и покадили, и поставили в одном месте. А от села до вершины должна быть поставлена стена, которую не сможет перейти человек, а от низа до монастыря пусть сделают дорогу, не размышляя о том, что это очень дорого. Пусть тратится на работы столько, сколько Бог даст, потому что святой поднялся и двигается дальше к прославлению. Сказал он мне, чтобы я слазил вниз, и когда я сошел к низу одной скалы, то нашел все пространство исписанным. Этот святой указал и свой кивот из белого камня, в стене помещенный, как корыто, и тоже исписанный; а на нем покров и крест. Ладана было много. Шесть колоколов, и среди них один большой.

"Пастух потом говорил и про другой, меньший кивот. Описал каменную церковь, как ему было рассказано: какой она должна быть, где должно быть небо написано. Селяне говорят, что он, когда хотел, выносил ладан и некоторые книги, по описанию церковные. Селяне и теперь об этом свидетельствуют. Этот пастух-сирота, который даже в Подгорице не бывал ни разу, неграмотен и, безусловно, не имел под руками книги - трудов Никифора Лукича, которые после этого только стали известными (то есть в 1891 году), где говорится о духовном сыне святого Саввы, который его посвятил, и как его монахи скрыли от турок в Паштровичах, а оттуда неизвестно куда делись те святые мощи.

"Говоря о подземелье, расписанном изображениями, невозможно подумать, что кто-то решил пастуха отвести, чтобы тот видел римские катакомбы, откуда произошла первая иконопись. Затем о чинах небесной иерархии, о саркофагах, о форме храма в византийском стиле, о живописи храмовых сводов: для всего этого ведь надо знать археологию! Но главное, что ему сказано: в монастыре должно быть много монахов, он представляет общежитие святогорское, где монах не имеет ничего отдельного для питания, но все только общее.

"Так же точно пастух Петко не мог знать о споре, что ведут историки насчет Зетской митрополии: где она находилась. Когда поразмыслил обо всем том, что ему сказал святой, то убедился твердо, что здесь некогда была святая обитель; особенно - когда подумал о Зете, о ряде ее старинных властителей и духовных владык. Поэтому решил свое имущество и труд посвятить этому месту, считая, что я на это Самим Богом призван, ибо каждый человек принимает от Бога некий путь к спасению. Просил дозволения у почившего краля Николы и митрополита Митрофана, чтобы одобрили это."

Поскольку к этому времени церковка на месте указанном святом была сооружена и готова к освящению, отец Симеон просил благословения на ее освящение от митрополита Митрофана. Получив его, вместе с зетскими священниками Андреем Драговичем и Кристо Поповичем совершил освящение 22 декабря 1897 года (это было бы 4 января 1898г). Церковь была посвящена празднику Успения Пресвятой Богородицы, а митрополит Митрофан стал ее первым благотворителем, снабдив всеми необходимыми иконами и облачениями для ежедневного богослужения. Отец Симеон поселился при храме и принял на себя уединенное подвижничество, положив начало Дайбабской Успенско-Симеоновской обители.

Дайбабский подвижник

Поселившись при церкви, преподобный Симеон проводил свои уединенные дни и ночи в муках и трудах, постах и молитвах. В качестве личного рукоделия писал иконы и расписывал стены и своды пещер в которых обитал. Со временем среди народа стала распространяться слава о нем как о святом Божием человеке. К нему потянулись люди, ища духовных советов и молитв. При этом он себя показывал глубоким знатоком тайн души человеческой. От его взора исходили огромная доброта, любовь нелицемерная и непрестанная забота о людских душах, особенно о тех, кто в жизни мучился. Он поставил главной целью своего служения помощь ближним в борьбе с грехом, причём сам указал путь своим личным примером. После многолетнего постничества и подвига получил от Бога дары прозорливости и прозирания тайн людских и помыслов. Этими дарами он часто пользовался, чтобы умирить и утешить возмущенную совесть тех, кто к нему обращались за помощью, чтобы снова привести их к жизни светом Христова Евангелия.

Стал известен как молитвенник, чьи чистосердечные молитвы плодотворно помогали многим. По его молитвам исцелялись больные и отгонялись напасти тяжких искушений от верных. Преподобный вызывал все большее уважение и почитание как местных, так и приходящих издалека паломников, из которых некоторые оставляли свои записи о нём. Два француза, составлявших дорожные очерки, заметили, что старец - "настоящее ангельское явление, в котором виден дух небесного блаженства." Характерную запись оставил один русский князь:

"...личность отца Симеона светится безграничной духовной чистотой и евангельским смирением, как у нашего отца Иоанна Кронштадтского. [Облик его] ...проникнут тихой и светлой благостностью, которая радует и утешает."

Виднейшие сербские богословы XX века уважали его и ставили всем в пример. Так, святой владыка Николай (Велимирович) называл его "святым монахом," а преподобный Иустин (Попович) летом 1937 года, когда первый раз его посетил, сразу записал, что "удостоился сладостного лицезрения великого сербского Аввы - Отца Симеона."

Последние годы и кончина

Позднее, из-за его старческой немощи, за старцем ухаживал его самый даровитый ученик и наследник в настоятельской должности - игумен Феофил (Попович). Но и в это время, не дозволяя, чтоб немощь телесная мешала ему в подвиге, преподобный не расставался со строгим пустынническим молитвенным правилом. Вплоть до самой блаженной кончины умножал и не оставлял священнических и пастырских трудов и богослужений. Сохраняя благодатно-созерцательный покой и молитвенную тишину, составлял проповеди и поучения, писал иконы и фрески по стенам и сводам своей пещеры.

Чувствуя приближение конца земного странствования, старец перестал скрывать дар прозорливости и начал открывать ближним о наступающем времени, с его великими искушениями и апокалиптическими страхами. Предсказывая братоубийственную гражданскую войну и ужасы, которые она принесет, святой, постоянно плача, молил Бога, чтобы взял его из сей временной жизни еще до наступления всего этого, предсказывая, что в конце, после всех искушений, гонений, страданий и мученичества, засияет сильнейшим светом истина Православия.

На рассвете 1 апреля 1941 года, во вторник пятой седмицы Великого поста, причастившись Пречистых Христовых Тайн, подвижник тихо предал свою душу Господу.

Почитание

Был похоронен в своей церковке, в гробнице, вытесанной в стене по его желанию. Это место быстро стало центром поклонения верующего народа, проявляя благодатное чудотворение в исцелении больных и даруя утешение душам людским, стужаемым нечистью. Народное поклонение особенно усилилось после 1996 года, когда честные мощи старца были извлечены из гробницы, а позднее переоблачены в новое и положены в кивот с высокохудожественной резьбой по дереву.

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви на своем рабочем заседании 29 апреля 2010 года единогласно постановил внести в диптихи святых Православной Церкви его имя как преподобного Симеона Дайбабского[235]. Решением Собора его память была установлена на 19 марта / 1 апреля. Чин торжественного прославления был совершен 2 мая того же года за Божественной литургией в храме святого Саввы[236] на Врачаре[237]. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 июня 2012 года, его имя было включено в месяцеслов Русской Церкви[238].

Молитвы

Тропарь, глас 8

Православия наставниче, учителю благочестия и чистоты, вселенной светильниче, богодухновенное монахов украшение, премудрый Симеоне, своим учением просветил еси нас, свиреле духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 2

Постом, бдением и усердными молитвами искушения демонския победил еси и целомудренне поживе, сосуд избранный Святаго Духа явился еси, благодати исцелений сподобившись, дар прозрения небесный от Господа приимши, отче преблаженный Симеоне, светильниче Церкви Божия, сего ради моли Христа Бога за нас, с верою и любовию к тебе притекающих и славящих святую память твою.

Труды

Откликаясь на потребности времени, преподобный Симеон писал полезные популярные книжки для народа, в которых, чаще всего в стихах, давал поучения и советы о пути духовной жизни и о преодолении всех препятствий, которые ждут каждого христианина на пути в стремлении постигнуть и воплотить цель человеческого бытия в обоженной личности.

Использованные материалы

- Страницы сайта vidania.ru:

- http://www.vidania.ru/literatura/svyatyni_chernogorii/zitie_...tml

- http://www.vidania.ru/literatura/svyatyni_chernogorii/molitv...tml

Святая праведная София, княгиня Слуцкая

Память: 19 марта / 1 апреля.

1 апреля (по григорианскому календарю) день памяти Святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Прошло почти четыре столетия, с тех пор, как завершилась ее земная жизнь. Но и сегодня вспоминают о ней православные верующие, приходят в Минский Свято-Духов кафедральный собор[239], где покоятся ее нетленные мощи, чтобы помолиться и попросить заступничества, преисполниться верой, терпением и надеждой в своих делах и заботах.

1 апреля (по григорианскому календарю) день памяти Святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Прошло почти четыре столетия, с тех пор, как завершилась ее земная жизнь. Но и сегодня вспоминают о ней православные верующие, приходят в Минский Свято-Духов кафедральный собор[239], где покоятся ее нетленные мощи, чтобы помолиться и попросить заступничества, преисполниться верой, терпением и надеждой в своих делах и заботах.

София Слуцкая, происходила из древнего рода Олельковичей, княживших в городе Слуцке, одном из древнейших городов Беларуси. Около 1270 г. город оказался во власти литовских князей, в 1395 г. образовался особый удел со своими князьями, родоначальником которых стал внук великого князя Ольгерда — Александр (Олелько) Владиславович.

Под управлением Олельковичей Слуцк строился, укреплялся и к XV веку считался одним из главных городов Великого княжества Литовского. Этот род явил миру немало благочестивых христиан, хранивших верность Православной Церкви. Дед святой Софии Юрий Юрьевич — великий почитатель православных святынь — известен собственноручно переписанным Евангелием, переданным в дар Слуцкому Свято -Троицкому монастырю[240]. Кроме того, сохранились грамоты князя Юрия и его супруги Екатерины о Слуцких церквях и монастырях. В своем духовном завещании князь увещевал сыновей попечительствовать, подобно ему, над Свято-Троицким монастырем, не отнимать у обители данных ей пожертвований и привилегий, твердо держаться Православия.

Святая праведная София Слуцкая

Святая праведная София Слуцкая

|

Заветы князя строго выполнял Юрий Юрьевич II, отец Софии Слуцкой, который, несмотря на католические притеснения из-за верности Православной Церкви, твердо держался веры отцов и обычаев предков. Как и отец, был он щедрым дарителем церквям и монастырям: известен пожертвованный им Благовещенской церкви Свято-Троицкого монастыря литой серебряный настоятельский посох. Юрий Юрьевич был женат на Екатерине из рода Кишек; от этого брака, длившегося менее одного года, и родилась 1 / 14 мая 1585 г. их единственная дочь, последняя из рода Олельковичей. Словно в ознаменование будущей мудрости Слуцкой княгини и ее заботах о гонимом Православии, княжну назвали во святом крещении Софией.

Богатым и влиятельным было тогда принадлежащее отцу и его трем братьям Слуцкое княжество, но видно злой рок постепенно обрел на вымирание этот род. Через несколько лет один за другим умирают родители Софьи, так и не прижив еще детей. Осиротев, София стала богатой наследницей: ей досталась третья часть родового состояния. Вскоре умирают и оба дяди Софии — Александр и Ян-Симеон. Детей у них не было, и к девочке перешли все остальные владения рода Олельковичей.

Согласно завещанию деда, София становится еще и княгиней Копыльской. После этих событий Софья остается самой богатой сиротой во всем княжестве, а заодно и самой богатой невестой, хотя ей не исполнилось еще и десяти лет. Ее опекуном становится родственник со стороны матери, жмудский[241] староста Юрий Ходкевич.

Детство девочки прошло в его имениях в Берестье и Вильно. В этом время София, предоставленная самой себе, начинает увлекаться религией, Святыми книгами, долгими беседами со священниками. Ходкевичи задолжали князьям Радзивиллам значительные денежные суммы и хотели использовать свою опеку: за счет громадных имений единственной прямой наследницы богатого рода отделаться от долгов, умножив при этом собственное состояние. По этим соображениям Ходкевич и князья Радзивиллы заключили письменную сделку относительно выдачи княжны Софии по достижении ею совершеннолетия за Януша Радзивилла, князя Несвижского[242], сына Виленского воеводы князя Христофора Радзивилла. Разумеется, София ничего не знала об этом решении.

Одновременно с приготовлениями к свадьбе тянулась тяжба между другими представителями родов Ходкевичей и Радзивиллов из-за имения Копысь под Оршей, на которое Радзивиллы наложили запрещение. Разгневанные должники немедленно воспретили свидания князя Януша с княжной Софией; ни та, ни другая сторона не думала уступать, все готовились к межродовой войне. Радзивиллы собрали 6000 человек вооруженной пехоты и конницы, укрепили пушками свой дворец. Ходкевичи в свою очередь выставили 24 пушки и вооружили 2000 человек своей челяди. Дело практически дошло до кровопролития, когда Радзивиллы осадили Ходкевичей в их доме в Вильно, где жила София. Но буквально за несколько часов до начала штурма девушка дала согласие на брак с Янушем Радзивиллом, тем самым предотвратив побоище, вдобавок, в спор вмешался король, склонив оба рода к миру и аннулированию всех взаимных претензий.

День бракосочетания назначили на воскресенье 1 / 14 октября 1600 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которой вручала свою судьбу юная София. Однако незадолго до венчания появилась еще одна проблема — опекуны не спросили у невесты, согласна ли она изменить своей вере для брака с Несвижским князем католиком. Но Православие, вера предков — главное сокровище, оставшееся у княжны Софии от отцовского наследства, и она решительно отказалась переходить в католичество. Более того, София настаивала еще и на том, чтобы дети от ее будущего брака были крещены в Православной Церкви и воспитывались как православные. Только при выполнении этих условий четырнадцатилетняя княжна соглашалась на брак.

Князю Янушу пришлось обратиться к Римскому Папе с соответствующим прошением. Разрешение было получено и бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем Янушем Радзивиллом состоялось в назначенный срок: 1 / 14 октября 1600 года, по православному обряду, в одном из соборов Бреста. Обстоятельства этого межродового и межконфессионального союза стали объектом краткой переписки между Константинопольским патриархом и Римским папой.

Не сладка была жизнь княжны Софии под опекой корыстных Ходкевичей, не стала она слаще и в замужестве. Единственной отрадой и утешением была для княгини Слуцкой православная вера: во всех печалях своих с самого раннего детства обращалась она к Богу. Ко всем же невзгодам житейским прибавилось еще одно горе, затмившее собою личные скорби княгини: церковная уния с Римом, объявленная в Западнорусском крае с 1596 года. В это время ей принадлежал город Слуцк, и княгиня встала на защиту народа и православных святынь «от униатского насилия».

С участия княгини Софии, Слуцк оставался твердыней Православия. Как могла, хранила православных от всех напастей княгиня София Юрьевна. Под ее кров стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений. Несмотря на опасности пути, она вместе с богомольцами, пешком посещала многочисленные храмы в дни их престольных праздников. Жители города смогли сплотиться под сенью своих святынь в Слуцкое Преображенское Братство с целью защиты православия. Вдобавок, Софья убедила своего мужа выхлопотать у короля Польши грамоту, которая запрещала

принуждать её подданных к унии.

«Чтобы церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братства в княжестве Слуцком и других владениях на вечные времена неприкосновенно, без всякой перемены были сохраняемы в совершенной свободе своего богослужения... уния в эти церкви не должна вводиться никаким насильственным или измышленным способом...»

|

| Кафедральный Свято-Духов Собор в Минске, ныне место упокоения мощей праведной Софии |

Вместе с мужем София также много жертвовала и занималась благотворительностью. Архивы до сих пор хранят грамоты четы Радзивиллов о пожертвованиях церквям.

На Мир-горе Язельского прихода, тогда Бобруйского уезда, София на свои средства строит Покровский Храм[243]. Она своими руками вышивала тяжелейшие золототканые священнические ризы в дар Церквам. К сожалению, Господь не дал супругам потомства. В 1604 и 1608 г. их дети Николай и Екатерина умерли младенцами. А 19 марта / 1апреля 1612 г., родив мертвого ребенка, скончалась и сама София. Её похоронили в Замковой Свято-Троицкой церкви Слуцка, рядом с местом, где покоился её отец князь Юрий Юрьевич. На внешней стороне крышки гроба надпись: «1612 год, марта 19, представилася благоверная София княжна Слуцкая Олельковна Юрьевичовна Ольгердово племя и положена бысть в монастыре Святой Живоначальной Троицы».

Безвременная кончина супруги глубоко ранила мужа — князя Януша. Но и по смерти жены князь Януш глубоко уважал традиции, завещанные благочестивой супругой. И действительно, влияние памяти четы Софии и Януша было столь велико, что все Радзивиллы, вступая на княжение в Слуцке, обязывались и хранили православие в крае, хотя сами оставались в иноверии. Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями. Мощи оказались нетленными, на гробнице происходили чудеса.

В 1848 г. крестный ход с мощами святой спас город от холеры. В ее жизнеописании отмечалось: «Простой православный люд веками хранит предания о заступничестве благоверной Софии Случчине. Так, согласно ее пророчеству в Слуцке, на Юрьевской улице не случилось ни одного пожара. Когда были открыты нетленные мощи святой, то крестный ход с ними не раз спасал город от эпидемий и других бедствий. Учителем Слуцкой Духовной семинарии, иеромонахом Маркианом, в 18-том веке, была составлена книга: «Чудеса Благоверной Слуцкой княгини Софии Олельковны, мощами своими в Слуцком Свято-Троицком монастыре нетленно почивающей».

Длительное время мощи святой находились под алтарной частью Спасского храма Слуцкого Троицкого монастыря. В 1904 году они были перенесены в так называемую зимнюю каплицу монастыря. А в 1912 году гроб был помещен за правый клирос Свято-Троицкого храма, напротив придела в честь Святой великомученицы Екатерины. На солее между иконостасом и гробом с мощами стояла в киоте фамильная икона Слуцких князей в серебряной ризе, усыпанной драгоценными камнями. Икона эта в 19-20 вв. почиталась местночтимой. Перед иконою, по субботам в течение всего года, перед литургией совершался молебен ко Пресвятой Богородице, соединенный с акафистом. Почитание святой и ее мощей не прекращалось никогда. Изначально 17 сентября каждого года о ней служились панихиды.

Существовала еще одна традиция: облачением Святой во гробе занимались только лица женского пола, даже настоятель монастыря не мог присутствовать при облачении. Средства на переоблачение всегда собирались соборно благочестивыми прихожанками. В 30 — годах прошлого столетия мощи святой княгини были доставлены в Минск в анатомический музей медицинского факультета БГУ. Во время оккупации Минска немецкими войсками стараниями подвижников они были перенесены в Свято-Духов Собор Минска, но вскоре из-за угрозы вывоза в Германию стали храниться в подвале одного из частных домов Минска. Только после войны нетленные мощи Святой Софии Слуцкой вновь вернулись в Свято-Духов Собор.

3 апреля 1984 года православная церковь официально канонизировала княгиню Софию, причислив ее к лику блаженных. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2016 года её имя было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.

Составил А. Медельцов