Память 17 / 30 марта и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской

Родился около 1878 года в семье священника Томской епархии Петра Ивановича Поливанова.

По окончании Томской духовной семинарии со званием студента, 18 ноября / 1 декабря 1898 года был определён псаломщиком к Никольскому собору[155] города Мариинска Томской губернии (ныне – Кемеровская область). Состоял учителем пения в женской церковно-приходской школе и членом-казначеем Мариинского отделения епархиального училищного совета[156].

14 / 27 сентября 1902 года был рукоположен во диакона, 15 / 28 сентября - во священника на место настоятеля в Боготольский приход[157].

Принят на службу в Енисейскую епархию и 30 октября / 12 ноября 1910 года, согласно прошению, определен к Михаило-Архангельской церкви села Алтатского Ачинского уезда.

Расстрелян большевиками 30 марта 1919 года в четырех верстах (4,2672 км.) от села Алтатского. Тело пастыря было перевезено в город Ачинск и предано торжественному погребению. У него остались жена и четверо детей, из которых старшему было 11 лет[158].

Причислен к лику новомучеников и исповедников Российских в августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Награды

- камилавка (к празднику Пасхи 1919, от еп. Назария (Андреева))[159]

Сочинения

- О мерах борьбы с народным пьянством. Доклад заслушанный на Пастырском собрании в с. Назаровском, Ачинского уезда, 13 октября 1915 г. // "Странички трезвости", приложение к Енисейским епархиальным ведомостям №10, 1916 г., с. 26-31.

Использованные материалы

- Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 186

- http://www.fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_id=0&pe...339

- БД ПСТГУ "Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века"

- http://sr.isa.ru/~bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nmcalen/?HYZ9EJ...c**

- Томские епархиальные ведомости, 1898, №23, часть офиц., с.4; 1902, №20, с.5.

- Енисейские епархиальные ведомости, 1910, №23, с.3.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВИКТОР КИРАНОВ

Память 17 / 30 марта, в Соборах новомучеников и исповедников Российских и Запорожских

Родился 8 / 21 марта 1881 г. в с. Мануйловка Бердянского уезда Таврической епархии. Происходил из древнего болгарского священнического рода, отец его был протоиереем. Мать о.Виктора звали Ефросиньей Георгиевной (урожденная Стоичева). У о.Виктора было два брата: старший Дмитрий (будущий протоиерей сщмч.), младший - Владимир и сестра Олимпиада.

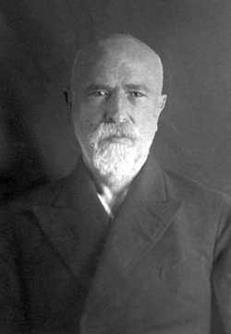

|

| Сщмч. Виктор Киранов. Фотография. 20-е гг. XX в. |

По окончании Таврической духовной семинарии вернулся в дом отца, где вскоре женился на дочери священника, выпускнице Симферопольского женского духовного училища Антонине Петровне Троицкой.

В 1903 году поступил в Юрьевский университет, но уже в 1904 г. решил оставить университет и полностью посвятить себя служению Православной Церкви.

21 декабря 1904 года (это было бы 3 января 1905г.) был назначен псаломщиком в с. Новопрокофьевка[160] Бердянского уезда Таврической губернии, 18 сентября / 1 октября 1905 года - псаломщиком в с. Большая Благовещенка[161] Днепровского уезда Таврической губернии.

30 октября / 12 ноября 1905 года был рукоположен в сан священника епископом Таврическим Алексием (Молчановым).

Служил настоятелем Покровского храма с. Большая Благовещенка. Законоучитель земской школы (с 1906 г.), председатель церковно-строительного комитета, духовный следователь Серагозского благочиния.

К 1920 г. в семье Кирановых было пятеро детей: Михаил, Евгений, Виктор, Николай и Татьяна.

В начале 1920-х годов был возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Бердянского Вознесенского собора[162], где прослужил до закрытия храма в 1928 году.

Затем о. Виктор перешел в городской Бердянский Покровский храм[163], вскоре был назначен ее настоятелем и благочинным Бердянского округа.

Священники, лишенные своих приходов, оказались при Покровском храме. Отец Виктор распорядился, чтобы все, кто не смог устроиться на работу, были оформлены при храме певчими, сторожами и пр., чтобы власть не имела к ним формальных претензий. Помимо прочего, была заведена специальная касса взаимопомощи для поддержания малоимущего духовенства, и это спасло от голодной смерти многих гонимых священнослужителей и дало им возможность остаться при храме. За выдачей пособий следил сам о.Виктор. Все священнослужители по очереди практически ежедневно совершали Литургию.

Когда один из священников благочиния о. Павел Зверев, усомнился в своем призвании, когда закрыли его храм в 1930 г., то о.Виктор направил служить его в село. В 1935 г. в этом селе храм тоже закрыли, и он пришел к о.Виктору просить места, но мест уже не было и благочинный предложил ему остаться при Покровском храме. Большего о.Виктор предложить не мог. В скором времени этот священник увидел, что это место не доходное, и решил оставить священнослужение, устроившись на светскую работу. Такое решение, принятое по нежеланию терпеть те трудности, которые терпели все со смирением и благодарностью Богу, возмутило о.Виктора. Придя домой к отступившему священнику, он стал его увещевать не оставлять Церковь, потерпеть временные трудности и не делать опрометчивого душепагубного поступка. Но тот не захотел слушать разумных слов собрата и конце разговора цинично заявил: "Я решил трудиться". Но о.Виктор не раз пытался достучаться к его священнической совести, правда, безрезультатно. Увидев, как бывший священник торгует бочковым пивом, о.Виктор спросил его: "Неужели это и есть, по-вашему, "трудиться"?" И назвал его "отступником" и "советским подхалимом" в присутствии посторонних людей.

К концу 1936 г. в Бердянске остался один православный храм во всем благочинии. Предлогом для закрытия Покровской церкви стало официальное постановление из ее камня построить школу. Когда угроза закрытия церкви стала очевидной, протоиереи Виктор и Михаил Богословский решили сопротивляться до последнего и сделать все, что было в их силах. Как благочинный, о.Виктор пользовался большим авторитетом у верующих и священнослужителей и в значительной мере мог повлиять на ситуацию. В течении двух недель о.Виктор и о.Михаил втайне от безбожников обходили дома всех верующих людей и готовили их к приходскому собранию, намеченному на второй день Рождества 1937 г. По замыслу священников это собрание должно было показать безбожникам, что церковь существует и богослужение посещают много людей в этом городе, чтобы их игнорировать. Все готовилось тайно, с великой предосторожностью, обговаривался каждый шаг и возможные действия безбожников. 8 января 1937 г. после Божественной Литургии открылось приходское собрание, на котором собралось около 4-х тысяч человек, и это при населении города не более 50-ти тысяч. Деловодом церковного совета был выбран протоиерей Виктор Киранов, чтобы он официально мог присутствовать на всех собраниях и был в курсе происходящего. На собрании выступили многие прихожане в защиту церкви. После выступления прихожанина Василия Панкратова многие стали кричать: "Не дадим закрыть церковь!". После выступления он зашел в алтарь, где о.Виктор крепко пожал ему руку и сердечно поблагодарил за пламенную речь в защиту церкви. (К несчастью, свидетелем этого стал бывший священник о. Павел Зверев, затаивший обиду на о.Виктора, призывавшего его не покидать служения в церкви. Позже он на допросе рассказал об этом для обвинения о.Виктора).

Все - и священники и миряне, были в приподнятом настроении, многим казалось, что такое единодушие многотысячной толпы должно поколебать решение властей закрыть храм. В свою очередь присутствовавшие на собрании представители власти были немало удивлены: после стольких лет гонений и тотального подавления вера жива, и люди готовы до последнего бороться за свои храмы. Протоиереи о.Виктор и о.Михаил - вдохновители и организаторы собрания - духовно радовались, что смогли объединить и воодушевить столько людей для доброго дела. Но никакие законы в отношении верующих уже не выполнялись.

|

| Сщмч. Виктор Киранов. Тюрьма НКВД. Фотография. 1938 г. |

Собрание послужило одним из поводов расправы над священнослужителями. Вскоре храм был закрыт. В конце мая 1937 года были арестованы протоиерей Виктор Киранов, о.Михаил Богословский, иерей Александр Ильенков и чуть позже - еще двенадцать священников, находившихся при Покровском храме.

Отец Виктор проходил по групповому делу: "дело протоиерея Виктора Киранова и др., г.Бердянск, 1937-1939г.", обвинялся в "шпионских сообщениях еп. Георгию (Делиеву), антисоветской контрреволюционной деятельности и антисоветской и антиколхозной агитации", а также в том, что "поручил травить колодцы в день выборов".

Первые допросы ничего не дали. Отец Виктор и другие священнослужители держались бодро и решительно. Тогда к ним были применены радикальные меры воздействия. Отец Виктор писал матушке Антонине Петровне:

"Кратко мое дело... Сперва отборная, пересыпанная матерщиной ругня, затем толчки, удары до грыжи, а затем бессонная стойка в течение 300 часов с перерывом на 6 часов, заставили подписать составленный начальником НКВД Еременко протокол - бред сумасшедшего Чека. Я держался до 29 июня - больше месяца без сна и днем, и ночью".

На очной ставке П.Зверев вел себя вызывающе и в заключении посоветовал: "Пора, Виктор Михайлович, бросить заниматься этим [т.е. отказаться от сана] и перейти на честный труд". Киранов снова назвал его отступником и подхалимом, за что отсидел 10 суток в карцере.

Далее в своем письме он писал:

"Все показания трех лжесвидетелей я, конечно опроверг, но следователь, записывая мое показание, записывал кратко - отрицал и только, а, мол, все прочее подробно будете рассказывать на суде, а суд-то и не состоялся... Я всегда лояльный, открытый патриот и защитник весьма многих реформ, и вдруг - контрреволюционер. Перед родиной и властью не грешен, и пусть Бог будет судьей моим и вольным и невольным врагам. Единственная надежда на помощь Божию и ходатайство и защиту свт. Николая, нашего покровителя. Мое благословение и привет моим друзьям".

7 марта 1939 г. священник Виктор Киранов сделал еще одно письменное заявление, в котором устно и письменно отказался от выбитых следствием показаний: "Я даю правдивые показания, в антисоветской деятельности я себя виновным не признаю. Никакой антисоветской работы я не вел".

В связи с тем, что большинство проходивших по делу виновными себя не признали, для открытого заседания материалов было недостаточно. Запорожский суд переслал "дело" в Днепропетровск, а потом в Киев. Не найдя достаточных оснований для осуждения арестованных, 11 августа 1939 г. прокурор УССР Косман направил "дело" на рассмотрение ОСО при НКВД СССР.

В то самое время все арестованные находились в томительном ожидании. Отец Виктор писал домой:

"Путь ко спасению проходит нормально, по указанию апостола Иакова - сперва страдания, затем терпение, а перенеся их, приучаешься к смирению, которое, надеюсь, породит в будущем любовь и приведет ко спасению... Страдаю я, как вам известно, совершено невинно юридически и фактически, так как перед государством и властью ни в чем не повинен, весь город это может подтвердить... Перед Богом же виноват за многие и многие грехи, за что и несу это ужасное наказание как заслуженное. Карцер - отсюда только и просить Бога, чтобы простил меня, а я Его лишь благодарю за милость исправления этим путем. Всех вас прошу: да будет мир между вами во спасение ваше, а мне в утешение".

|

| Сщмч. Виктор Киранов |

29 октября 1939 года тройкой при УНКВД по Днепропетровской обл. приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ.

При отправке из Запорожской тюрьмы, все, что имел и что передали ему родные, о.Виктор раздал неимущим - диакону Тимофею Саклакову и другим арестованным с ним священнослужителям. Себе оставил только на дорогу.

С 28 ноября 1939 года находился в Томско-Асинском ИТЛ (Томасинлаг) пос. Асино Новосибирской области, на лесозаготовках. Оказался в одном бараке с протоиереем о. Михаилом Богословским.

Морозы доходили до 50 градусов, при этом были сильные ветры. Перенес тиф. Ослабев, был назначен дневальным по бараку.

Из лагеря о.Виктор писал:

"Асино - лагерь трудо-исправительный, где меня и воспитывают в этом направлении. Название лагеря показывает его назначение. Трудно, но ничего не поделаешь. Принимали доброе, примем безропотно и плохое, заканчивать жизнь где-нибудь да нужно, слава Богу, что дал возможность искупить этим путем бесчисленные грехи пред Ним..."

В октябре 1940 г. ввиду расформирования Томасинлага был переведен в Темниковский ИТЛ.

30 марта 1942 года скончался в Краслаге НКВД (г. Канск, Красноярский край), похоронен в безвестной могиле.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Литература

- Справочная книга Таврической епархии. Симферополь, 1910.

- Доненко Н., прот. Новомученики г. Бердянска. М., 2001; Стариков А. «Чтоб не прервалась связь времен»: [Рец. на кн. Доненко Н., прот. Новомученики г. Бердянска ] // Пiвденна зоря: Газ. Бердянск, 2001. 25 мая.

Использованные материалы

- Православная энциклопедия, Т. 8, С. 420-422.

- http://www.pravenc.ru/text/158496.html

- Страница базы данных ПСТГУ Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.:

- http://www.pstbi.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZe...XAk

- Страница официального сайта Запорожской епархии: http://hram.zp.ua/?page_id=6625

События дня.

Утреня.

Накануне я был на службе в Свято-Успенском соборе. Идя в храм, я замечаю, что улица 9 Января, а также нижняя часть улицы Гладкова, примыкающая к верхним воротам двора храма, вся уставлена машинами.. В храме народу немного. А в центре храма стоит архиерейский амвон, что означает архиерейское служение. Службу совершал о.Василий Симора. Кафизма на утрени читалась всего одна. По ее окончании на амвон вышел некий незнакомый священник, прочитавший житие преподобной Марии в более краткой редакции, чем это было раньше. Обычно чтение жития разделяется на две части, но эта версия была прочитана целиком. Так, то, что ранее было у нас немыслимо, становится традицией и в нашем соборе. В принципе, в последовании любой утрени есть так называемый синаксарь – текст, в котором рассказывается о событии, в память которого совершается служба дня. На практике у нас эти тексты опускаются. Но теперь на данной службе, ради особого случая, начало читаться житие преподобной Марии, не ради приятного чтения, а ради назидания (ибо смысл чтения житий святых не ради траты времени на увлекательное чтение, но ради побуждения к подражанию). Читается 50 псалом и в центр храма выходит правящий архиерей в полном литургическом облачении, а также о.Александр Смольников, о.Василий Симора, о.Андрей Пашин, настоятель Свято-Георгиевского храма в Новороссийске, а также еще три незнакомых священника. Весь канон целиком прочитал сам Владыка Феогност. В канон, как всегда, вставлялся трипеснец, посвященный апостолам, тропари которого вставлялись в канон после 3, 7 и 8 песней канона. Их читали два диакона. После 6 песни были прочитаны особые тропари, перемежавшиеся с молитвой благоразумного разбойника «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем» и заповедями Блаженства. Их читали диакон и один из архиерейских иподиакона.

По окончании чтения канона Владыка Феогност говорил на тему читаемого канона. Главная цель жизни христиан, как однозначно пишут Святые Отцы, есть обожение человека, причем не только за гробом. Обожиться человек должен не только, когда его тело преобразится в преддверие Страшного Суда, но уже здесь, на земле. И в истории были люди, которые преобразились, обожились, уже здесь на земле. В числе таких была и преподобная Мария Египетская, которую мы сегодня вспоминали. В начале она была, как бы мы сказали, очень современной девушка. Покинув в очень юном возрасте родителей, она приехала в Александрию, тогда - огромный город, где предалась неистовому разврату, предалась буре страстей и жила так 17 последующих лет. Но в один прекрасный день она с молодыми людьми поехала на Святую Землю, на праздник Воздвижения Креста Господня. И со всеми она пошла и в храм, дабы поклониться Кресту Господню. Однако, войдя в притвор, она не смогла войти в самый храм - ее останавливала некая Божественная сила. Она делала много попыток, безуспешных, пока не осознала, что это ее грехи не дают ей войти в храм. И тогда она увидела образ Пресвятой Богородицы, пред которым излила свою покаянную молитву, прося помощи. И ее молитва была услышана. Она спокойно вошла в храм, поклонилась Кресту Господню и уже никто ее не оттеснял. И она вернулась в притвор, благодаря Пресвятую Богородицу. Далее она вышла из храма. Некто дал ей три золотые монеты, на которых она купила три хлеба, половину одного из них съев, и запив водой Иордана. Причастившись в ближайшем храме Святых Христовых Тайн, она переправилась через Иордан и ушла. Она долго шла и шла, жила уйти от мира с его страстями, ведь ее угнетал грех, в котором она жила некогда. И теперь она проводила многие годы в борьбе со страстями. И когда преподобный Зосима встретил ее, он подумал - человек это или призрак, ведь он увидел человека, совершенно изможденного многолетними подвигами - кожа висела на костях. Но и когда она молилась, то поднималась во время молитвы над землей. И таких примеров в истории множество, и некоторые из них мы вспоминали сегодня на каноне. Кто-то подвизался всю жизнь, а кто-то пришел к подвигу позднее, как явствует житие преподобного Виталия. Он посещал всех городских блудниц и проводил время в молитве в их домах, призывая их к покаянию и оставлению греха. И некоторые из них, как преподобная Зоя, обращались. Ее он решил отправить в ближайший монастырь. Но по пути, когда настало время отдыха, она оставил ее в некоем месте, а сам отправился отдыхать. Но едва он ушел, как увидел в том месте свет и пение Ангелов. Вернувшись, он нашел ее уже скончавшейся. И он увидел, как Ангелы уносят ее душу. Так Бог принял ее произволение к покаянию, как уже совершенное покаяние. Так, одни приближаются к Богу через многолетний подвиг, которому посвящают всю жизнь, а других Бог принимает сразу. Таково неизреченное милосердие Божие, которое мы не можем постигнуть. Об этом повествует притча о работниках, когда некий человек отправился нанимать работников в свой виноградник, приходя на базар, служивший своеобразной биржей труда, и нанимая там работников. Так он делал несколько раз, в начале дня, очень рано, в шесть утра, и еще несколько раз, в том числе, за час до конца дня. И всех он нанимал за пенязь, то есть, за сумму, на которую можно пропитаться в течение дня. Когда последние из работников получили свою сумму, то первые думали, что получат больше, но и они получили по пенязю и стали роптать. Но хозяин заметил, что властен делать все, что хочет и что договаривался с ними именно на пенязь. И он хочет дать им то же, что и первым "или глаз твой завистлив, что я добр". Так, Бог принимает последних, как и первых. Это точно также, как у 40 мучеников Севастийских. 40 мучеников поставили в озеро, в ледяную воду. И когда один из воинов из стражи увидел, что один из мучеников не выдержал мучений и сдался, побежав в растопленную на берегу баню, а с неба спустились венцы, которых были 39 и этот человек в числу получивших венцы не попал, то этот стражник разделся и сам побежал в озеро, говоря, что он тоже христианин. И он, не бывший в числе этих 40 изначально, не страдавший с ними с момента их взятия под стражу, теперь, после казни, получил мученический венец вместе с 39, страдавшими с самого начала. Потому не надо отчаиваться, ведь Бог хочет всех спасти. Но не стоит и думать, мол, я этот пост пропущу, а в следующий раз я буду поститься. Подвизаться следует уже сейчас, ведь мы не знаем, что будет с нами завтра. Может быть, это будет наш последний пост, а потом нас Бог возьмет к себе. Потому следует позаботиться о своей душе уже сейчас. Дай нам Господи подвизаться Тебе ради и достигнуть обожения, преобразить наши души, очистив ее от греховной скверны молитвами святителя Андрея, архиепископа Критского и всех святых.

Закончив, он, благословив всех, ушел в алтарь. Дальнейшая служба проходила по обычному великопостному чину (правда, стихиры в конце утрени были сокращены до 2). В конце утрени, как пишется в книгах, «труда ради бденного», молитва преподобного Ефреме Сирина читается всего один раз, с тремя земными поклонами. Точно также и в конце 1 часа (на нем для краткости, был прочитан лишь один псалом), который, как и все часы, читаются без припевов. Эти припевы не опускаются, но лишь читаются, притом, без поклонов.

По окончании службы о.Василий напомнил всем расписание служб и благословил всех.

Часы, изобразительные и Литургия Преждеосвященных Даров.

В сам день я был на службе также в Свято-Успенском соборе, где часы и литургию Преждеосвященных Даров совершал также о.Василий Симора при пении верхнего хора. Во время чтения часов духовенство в центре храма читало списки с именами усопших, поданных на поминовение на дни поста. На часах читались кафизмы, впрочем, в качестве «кафизмы» на практике читались: на 3 часе - 65 псалом, а на 6 - 73, разделенные на три части. Как и обычно по чтении канона святителя Андрея Критского, стихи на каждый час, не возглашались с земными поклонами священником, выходящим для этого на амвон, а просто читались.

Паремия на 6 часе. Книга пророка Исаии (Глава 42): 1Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 2не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; 3трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; 4не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на имя Его будут уповать народы [164].