Детский стульчик как инструмент контроля.

Работа над ошибками.

Этим летом в форуме на сайте «Лыжного спорта» появилась информация о тестировании восстановления сердца с помощью ступенчатого теста. Эта информация очень заинтересовала меня, поскольку я постоянно использую ступеньку для тестирования. Я попробовал то, что предлагалось в форуме, и через неделю договорился встретиться с автором сообщения, Виталием Рыбаковым, чтобы получить ответы на множество возникших вопросов.

Вопросов хватило на целый час беседы… Немного предыстории. Этот сезон решено было начать с открытыми глазами, поэтому всю весну я пытался подобрать для себя тесты, по которым было бы понятно, какие сдвиги в подготовке происходят. Кроме того, я подбирал тесты для экспресс контроля состояния, которые не занимали бы много времени и подходили для ежедневного использования. Впоследствии я хотел оставить для работы самые простые и информативные тесты. Почти два месяца практически ежедневного тестирования хотя и дали какое-то понимание происходящего, но в то же время породили больше вопросов, чем ответов. В джентльменский набор тестов входили: ЧСС покоя, ортостатическая проба, проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), кистевая динамометрия, и тест ступенька в различных вариациях с использованием стульев и электронного метронома. Как инструменты использовался монитор ЧСС Polar, и даже с великим трудом добытый кистевой динамометр. Все данные заносились в компьютер и выдавались в виде графиков.

Непонятными для меня были следующие вещи:

Первое - сильная изменчивость данных тестов, причем мало связанная с тренировочными нагрузками. После большой нагрузки на следующий день ЧСС покоя могла уйти вверх, а могла опуститься вниз, как и другие показатели. Второе - отсутствие синхронности в изменениях показателей. Какие-то показатели шли вниз, какие-то вверх, хотя они должны отражать примерно одно и то же. И еще – поскольку я считал, что слабое звено в моей подготовке – это сердце, то летом пытался добиться его увеличения. Но прогресса большого не достиг.

Поэтому с кучей вопросов и диктофоном я поехал в РГАФК, к Виктору Николаевичу Селуянову. Вот сокращенные ответы на мои вопросы:

1. К изменчивости ЧСС покоя +-4 удара от средней нужно относиться философски – «наплевать и забыть». На основании многолетнего опыта можно говорить, что в этом случае никакой причинно-следственной связи найти не удастся. Когда изменения достигают +-8-10 ударов от средней ЧСС - можно говорить о том, что было какое-то средовое влияние, которое уже можно понять, можно искать причину. Например, спортсмен проехал марафон, пульс упал – понятно, что увеличился ударный объем сердца. Или заболел, пульс вырос, и т.п. Если температура растет – то и пульс, как правило, растет, это все старые врачи знают. Если пульс систематически повышен, а тренировок перед этим не было - то, скорее всего, есть инфекционный очаг, болезнь.

Также следует философски относиться к незначительным колебаниям других показателей.

Кроме того, тестироваться желательно в нормальном состоянии. Например, пищевое отравление, интоксикация очень сильно воздействуют на митохондрии. Например, был случай, когда после сильного пищевого отравления у лыжника результаты тестирования оказались на уровне 2 разряда, хотя до этого он не раз тестировался, и результаты были уровня МС. Отравление также дало осложнение на сердце, привело к гипертонии.

Если измерять какие-либо силовые показатели, то колоссальное значение имеет разминка. В лаборатории, например, есть станок для измерения силы ног. Приходишь с утра, сила 250 единиц. Через час может уже 300 быть. К вечеру поближе уже 400. Или приходит парень, показывает 250. «Дохляк»… Говорит, - подождите, сейчас сделаю больше. Пошел, по ступенькам поднялся на 4-й этаж, приходит, немного отдохнув, показывает 300. Почему – на этот вопрос ответа нет, никто этот вопрос серьезно не изучал, это очень сложно – слишком много факторов. А биопсию только ради этого никто не делает. Вообще перед силовыми упражнениями или тестами во время разминки необходимо загнать адреналин в мышцы. Это дополнительный фактор. Тогда в мышцах могут быстро развернуться энергетические процессы, соответственно и силовые показатели будут выше.

2. Ответа на вопрос, почему мне не удается увеличить сердце, я не получил. Без каких либо объективных данных, тестов сказать ничего определенного нельзя.

Поэтому, чтобы внести ясность в свой случай, я решил протестироваться в лаборатории. Результаты оказались довольно неожиданными. Нет, я, конечно, кое о чем догадывался и что-то предполагал. Но, тем не менее, результат оказался грустнее моих предположений. Так, окислительных мышечных волокон оказалось ничтожно мало, что показывает полное отсутствие способностей к лыжным гонкам… Конечно, желание бегать это не отбило. Зато теперь я смог интерпретировать все свои предыдущие тесты, графики и ход подготовки. Все стало понятно!

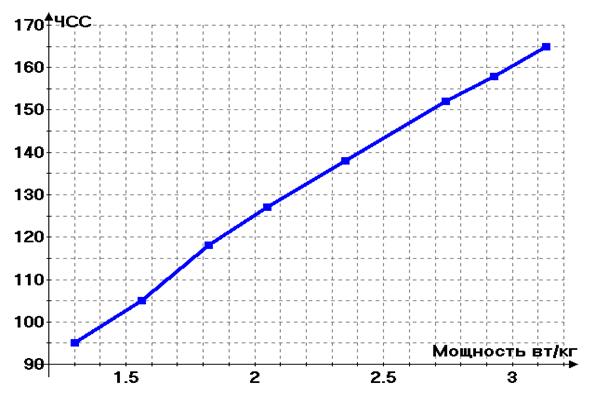

Пример 1. Вот один из моих графиков ступенчатого теста, сделанный за пару месяцев до тестирования:

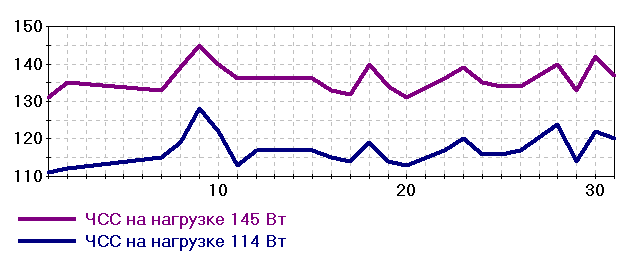

Раньше я считал, что этот график говорит о хорошей проработке мышц (или большого количества окислительных волокон) – поскольку это почти прямая и нет характерного перегиба, показывающего аэробный порог (который я ожидал в районе ЧСС 110 –130). А наклон прямой говорит о том, что мне нужно растягивать сердце, как слабое звено. Хорошо, провожу тренировки на растягивание сердца. Месяц, второй – не понимаю, ЧСС должна снижаться на относительно невысокой нагрузке – а по графику этого не видно (внизу – дни месяца):

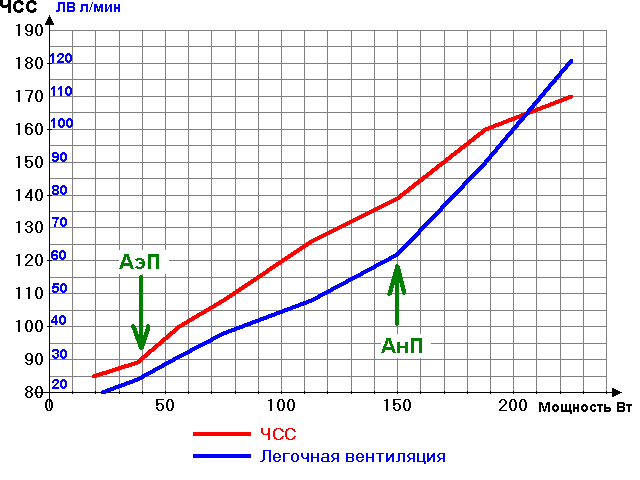

Теперь смотрим результаты тестирования в лаборатории. График тестирования ног.

Первый перегиб на графике ЧСС и графике легочной вентиляции показывает, что аэробный порог обнаружен на пульсе 90 и мощности около 40 Ватт. Анаэробный порог по графику ЧСС достоверно определить в большинстве случаев нельзя, но четкий перегиб на графике легочной вентиляции указывает на то, что анаэробный порог обнаружен на пульсе 140 и мощности около 150 Вт. В некоторых случаях у спортсменов, у которых АнП обнаруживается при ЧСС менее 150 уд/мин по кривой «ЧСС-мощность» удается найти и момент наступления АнП. На рисунке видно, что и легочная вентиляция, и ЧСС быстрее поднимаются вверх. На этом же рисунке можно обнаружить точку «Конкони», когда пульс начинает расти медленнее. Очевидно, что в этом случае точка «Конкони» и момент наступления АнП не совпадают. В.Н. Селуянов говорит, что никакой физической связи между точкой «Конкони» и моментом наступления АнП нет, они могут совпадать, когда мощность на АнП составляет 70-100% от мощности МПК (максимального потребления кислорода). В данном случае мощность АнП менее 50% мощности МПК.

Получается, что у меня почти нет окислительных мышечных волокон от природы – они развивают мощность всего 40 Вт при максимальной алактатной мощности 774 Вт. То есть талант стайера начисто отсутствует. Тем не менее, за счет тренировок я ухитрился переделать значительную часть своих гликолитических волокон в окислительные – анаэробный порог довольно далеко от аэробного.

Судя по начальному отрезку графика (до АэП), можно предположить, что у меня неплохое сердце – его потенциальные возможности – более 5 л/мин. При весе 62 кг это примерно 80 мл/мин/кг. Я сомневался, что по такому короткому отрезку, да еще и на таком пульсе, когда явно не достигнут максимальный ударный объем сердца, можно что-либо предполагать. И специально задал этот вопрос. Виктор Николаевич сказал, что вероятность ошибки, конечно, есть. Но большой опыт тестирования других спортсменов, наблюдение за ними в течение продолжительного времени, позволяют это предположить. Когда спортсменов начинали соответствующим образом тренировать, начальный прямой отрезок графика начинал удлиняться, при этом наклон графика оставался тем же. Особенно хорошо это было видно по графикам тестирования рук. Например, по мере роста тренированности у борцов график рук начинал снижаться и потом практически совпадал с графиком тестирования ног на начальных участках. Наблюдаемая многократно динамика изменений дает основания предположить, что у меня наклон начального участка графика действительно отражает потенциальные возможности сердца, хотя ошибка для данного испытуемого не исключена.

Конечно, я был несколько разочарован тем, что талант лыжника у меня начисто отсутствует. Но зато теперь стало понятно, где я ошибался, пытаясь самостоятельным тестированием определить сдвиги в своей спортивной форме. Основная моя ошибка в том, что я пытался увидеть увеличение ударного объема сердца на тех участках графика, где у меня уже были задействованы гликолитические МВ. Поэтому колебания пульса в диапазоне выше 100-110 ударов в минуту показывали только готовность мышц, и к сердцу никакого отношения не имели. То есть я измерял цену на дрова.… И начиная тестирование с пульса 110-120, никак не мог увидеть, что сердце у меня перестало быть лимитирующим звеном. И никакие беговые тесты мне в понимании этого тоже помочь не могли. Для улучшения результатов мне придется основное внимание уделить повышению аэробных возможностей мышц.

Еще один вывод, который можно сделать исходя из результатов тестирования. Поскольку, уже начиная с пульса 90, мышцы начинают закисляться, то сердце реагирует на это и пульс учащается, хотя работа выполняется с малой мощностью. То есть «мышечный насос» работает еще слабо, и повышение пульса, спровоцированное закислением, нивелирует растягивающий фактор кровотока, ударный объем сердца растет мало. То есть, пока я не приведу в порядок мышцы, длительные тренировки на растягивание сердца для меня малоэффективны.

Как это делается.

Поскольку я ездил тестироваться не один, то брал с собой фотоаппарат. По результатам съемки удалось составить небольшой фоторепортаж с комментариями.

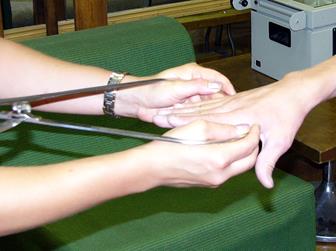

Перед тестами на велоэргометре проводится антропометрическое тестирование. Определяется примерно 50 показателей, таких как рост, вес, длина руки, длина плеча, длина предплечья, длина кисти, фронтальный и сагиттальный диаметры грудной клетки, обхваты бедра, голени, лодыжки, стопы и т.п., толщины жировых складок в разных частях тела.

По результатам антропометрического тестирования определяется процентный и весовой состав тела. Например, у меня при весе 62 кг, вес скелета и внутренних органов составил 19.6 кг (34.5% веса), вес мышц 35.1 кг (56.6%), вес подкожного жира составил 7.3 кг (11.8%).

Затем начинается тестирование ног на велоэргометре. Без разминки (это важно). Тестируемому дается задание удерживать темп педалирования 75 оборотов в минуту. При этом нагрузка ступенчато повышается каждые две минуты. С помощью монитора Polar фиксируется ЧСС во время теста.

Кроме этого снимаются показатели легочной вентиляции (литров в минуту). Для этого используется прибор под названием волюметр.

Данные с волюметра передаются в компьютер.

Тестирование заканчивается после ступеньки, на которой пульс достигает примерно 170. Это еще не слишком тяжело.

Этот тест служит разминкой для следующего. После не очень длительного отдыха проводится тест на определение максимальной алактатной мощности (МАМ). Этот тест требует от персонала лаборатории определенной сноровки. Тестируемый начинает крутить педали, ускоряя темп. В это же время сопротивление велоэргометра также плавно увеличивают, и в определенный момент, где-то через 5-7 секунд командуют, – «теперь во всю силу». Еще один человек следит за индикатором мощности и снимает максимальное показание. При этом он помогает удерживать велоэргометр, чтобы он не скакал во время теста, поскольку сильный человек ногами показывает мощность далеко за 1000 ватт. То есть в этом тесте нужна согласованная работа тестируемого и ассистентов.

После отдыха приступаем к тестированию рук. Проводится оно так же как тестирование ног, только темп кручения ниже и шаг прироста мощности также меньше.

После тестирования аэробных возможностей рук также проводится тестирование МАМ.

По итогам тестирования отдельно для ног и рук на специальном бланке строятся графики ЧСС и легочной вентиляции в зависимости от мощности.

После этого остается помыться (есть душ), переодеться и приступить к самому главному – выслушать интерпретацию полученных данных. Узнав о себе правду, вы уносите с собой распечатку результатов функционального и антропометрического обследования, рекомендации по питанию, применению пищевых добавок. И еще одну распечатку - рекомендации по проведению тренировок.

Детский стульчик как инструмент контроля.

Большая часть вопросов, которые я задавал, была связана с использованием для тестирования обыкновенных ступенек (стульев, табуреток и т.п.). Небольшой нюанс. Иногда в просторечии для краткости ступенькой называют тест со ступенчатым увеличением мощности. Также есть специальный снаряд, используемый для тестов и для фитнеса, его тоже называют ступенькой. Сейчас речь идет о ступеньке, как небольшом возвышении. Дело в том, что лабораторное оборудование слишком дорогое, а часто ездить для тестирования в лабораторию накладно и не имеет большого смысла, поскольку для достижения существенных сдвигов в спортивной форме обычно требуется несколько месяцев. К тому же полное тестирование занимает много времени что для оперативного контроля неудобно. Поэтому хочется иметь методику, которая без особых затрат и быстро позволит контролировать ход тренировок.

Сначала попробуем разобраться в отличиях тестирования на велоэргометре и на ступеньке.

Велоэргометр. Темп постоянный, увеличивается требуемое усилие, что приводит к рекрутированию дополнительных двигательных единиц в мышцах. Усилие может изменяться от 0,25 единиц до 8 (примерно от 4 до 120 кг среднее усилие на педали). При темпе педалирования 75 оборотов в минуту (довольно комфортный темп), получается от 19 Вт до 600 Вт.

Ступенька. Обычно увеличивается темп. Меньше 10 подъемов в минуту – нудно, а 40 подъемов в минуту – это практически предел, начинается раскоординация, и много сил тратится не на полезную работу, а на поддержание равновесия и сохранение темпа. Для ступеньки высотой 50 см и собственного веса 75 кг верхний предел мощности на ступеньке составит примерно 375-490 Вт в зависимости от КПД (об этом ниже). Внешнее сопротивление при тестировании на ступеньке кажется постоянным, потому что обусловлено собственным весом. Но на низком темпе большую роль играет характер выполнения подъема. Если подниматься «вяло» или, наоборот, «резко», то рекрутирование двигательных единиц будет проходить по разному, и в случае «вялого» выполнения результат тестов окажется лучше. На велоэргометре эти факторы исключены.

Велоэргометр. КПД при работе на велоэргометре практически постоянный для всех спортсменов. Человек прикладывает максимальное усилие при оптимальном для него угле в коленном суставе. В других фазах усилие меньше. Получается саморегулирующаяся система человек + велоэргометр.

Ступенька. Внутреннее усилие мышц во всех фазах подъема закономерно изменяется от максимума к нулю, зависит от угла в коленном суставе и расстояния между проекцией общего центра масс и точкой опоры. Поэтому, изменяя высоту ступеньки, будем менять КПД. На очень низкой и очень высокой ступеньке КПД будет ниже. На высокой ступеньке, 50 см, активнее будут работать сгибатели бедра, приводящие мышцы бедра и икроножные. Поэтому меняется процентный вклад потребления кислорода этих мышц в его общую величину. Обычно при расчете мощности на ступеньке производят ее увеличение коэффициентом 1.33 для того, чтобы учесть затраты энергии при спуске со ступеньки (отрицательную работу). Этот коэффициент был рекомендован для применения еще в начале 60-х годов прошлого столетия. В дальнейшем было показано, что отрицательная работа выполняется почти без использования метаболической энергии, поэтому на этот коэффициент можно и не умножать

На практике при тестировании на ступеньке лучше менять не темп, а высоту ступеньки. Или применять отягощение на ступеньке одной высоты, таким образом, меняя мощность (правда, будет очень мал диапазон изменений). При тестировании с изменением темпа на относительно низкой ступеньке состояние спортивной формы оценить невозможно. Еще 30 лет назад тестировали сборную команду биатлонистов. Так вот, оказалось, бессмысленно было тестировать их на обычной низкой ступеньке (30см). Темп повышается, а график идет ровно, они даже не устают. Сделали ступеньку 50 см, вот тогда что-то стало получаться. Только в этом случае у них рекрутировались и окислительные, и гликолитические мышечные волокна. И в этом случае кривая графика начинает показывать готовность.

Кроме описанных различий ступеньки и велоэргометра есть еще один неприятный момент. По одной кривой изменения ЧСС нельзя однозначно определить анаэробный порог. Обязательно нужно измерять легочную вентиляцию. Объективно оценить состояние спортивной формы, готовность спортсмена без этого не получится.

Так можно ли использовать тест на ступеньке в спортивной практике? Конечно. В качестве инструмента экспресс контроля это очень удобно. Конечно, нужно при этом использовать монитор ЧСС.

Во-первых, на низкой ступеньке хорошо оценивать состояние сердца. И почти всегда можно приблизительно определить аэробный порог. Тестировать сердце, нужно начиная с мощности 30 Вт. Желательно получить 3-4 точки на небольшой мощности и относительно низком пульсе. Как раз эти первые точки - самые важные для оценки состояния сердца. На пульсе 150 и выше на сердце влияет очень много факторов, и оно не реагирует на тонкие вещи. А на низком пульсе 90-110 сердце очень чувствительно. Пульс начинает расти, потому что появляется дополнительный фактор – избыток углекислого газа в крови. Поэтому аэробный порог лучше видно по изменению кривой пульса. А анаэробный порог, скажем, на пульсе 140 по графику изменения ЧСС не увидишь, его легче обнаружить по графику легочной вентиляции.

По начальному отрезку кривой, на пульсе 80 – 110, можно в большинстве случаев оценить работоспособность сердечно сосудистой системы. Зная обычный вид своего графика, по отклонениям от него можно определить, например, что сердце не восстановилось после предыдущей нагрузки. Обычно при этом наклон начального участка больше обычного. Высота ступеньки для этого должна быть около 15 см. Темп задается, например, электронным секундомером (на фотографии установлен ритм 20 подъемов в минуту).

Мощность выполняемой работы можно рассчитать по формуле:

P = ( m * g * h * N * Koeff ) / 60 , где m – масса тела в кг, g – ускорение свободного падения = 9.81, h – высота ступеньки в метрах, N – число подъемов в минуту, К oeff – необязательный поправочный коэффициент, для начала = 1, а для тех, у кого есть данные с велоэргометра – можно подобрать так, чтобы на пульсе 120 на велоэргометре и на ступеньке по формуле получалась одинаковая мощность. 60 – число секунд в минуте. Например, 60 кг * 9,81м/с2 * 0,3м * 30 подъемов в минуту / 60с = 88,29 Ватт (коэффициент = 1).

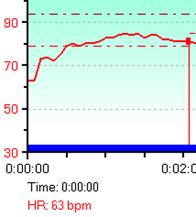

Я использую следующий набор темпов: 16, 20, 24, 28, 32 подъема в минуту на ящике высотой 17.5 см. Длительность работы на каждом темпе 2 минуты. В принципе на таком малом шаге изменения мощности можно и меньше, 1 – 1.5 минуты. Только первый отрезок должен быть не меньше 2 минут. Тест делается без разминки, и пульс стабилизируется примерно следующим образом:

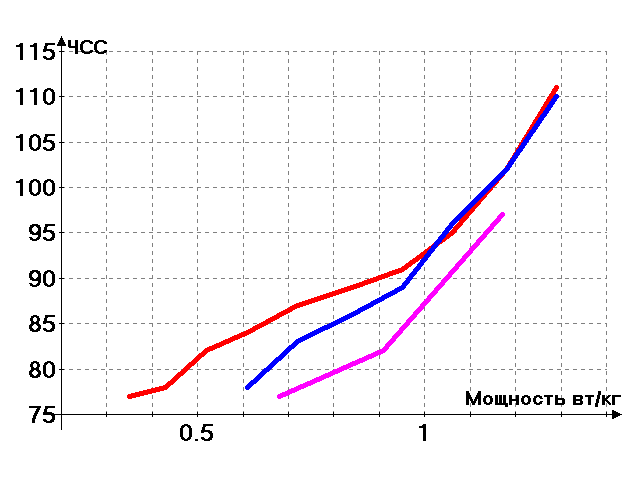

То есть на первом отрезке сначала обычно повышается, потом немного падает и стабилизируется. Потом по снятым точкам строится график, например, такой:

На этих графиках также хорошо виден аэробный порог – перегиб на графиках в районе пульса 90, что примерно совпало с данными при тестировании в лаборатории. Также можно использовать ступеньки другой высоты. Например, детский стульчик высотой 30 см и стул высотой 45 см. Начинаю на низком стуле, повышаю темп, затем перехожу на высокий стул с небольшим понижением темпа, и уже на нем повышаю темп. Больше 34 подъемов в минуту не мог сделать. Вот что у меня получалось:

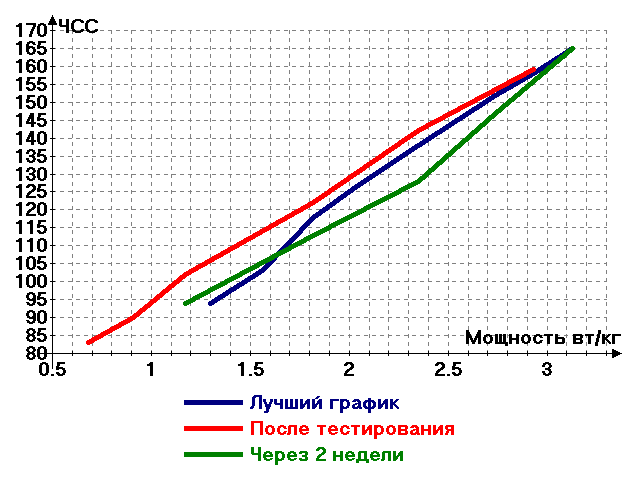

Синий график – это лучший график за последний год. Красный график – сделан через несколько дней после тестирования в лаборатории. Зеленый график – после 2-х недель тренировок по новой программе. Видно, что характер графика сильно изменился, появился выраженный перегиб – что-то происходит с мышцами. К сожалению, без графика легочной вентиляции нельзя сказать что-либо определенное про аэробный и анаэробный пороги, плюс все ошибки присущие тестированию на ступеньке тоже присутствуют. Но относительно предыдущих графиков изменения очевидны, для оперативного контроля такой тест вполне годится.

В.Н.Селуянов привел данные тестирования лыжников международного класса с использованием тредбана, велоэргометра и ступеньки. Лыжник-марафонец, входящий в тридцатку лучших в гонке «Вазалоппет» тестировался на горизонтальном тредбане, и получил оценку МПК 59мл/мин/кг, это соответствует в лучшем случае первому разряду. При тестировании на велоэргометре ногами он выкрутил на АнП 72мл/мин/кг и руками 24мл/мин/кг, что в сумме дает 96мл/мин/кг. К сожалению, сердце у него может обеспечить доставку только 6,8л/мин или 82 мл/мин/кг. Вот этот показатель соответствует международному классу лыжника. Почему так получилось? Дело в том, что при беге на горизонтальном тредбане очень важны мышцы задней поверхности бедра и голени, а для лыжника очень важны крупные мышцы передней поверхности бедра, которые могут потреблять много кислорода. При беге на тредбане отказ от работы произошел из-за утомления мышц голени, это они закислялись, а при работе на велоэргометре из-за мышц разгибателей колена! Следовательно, в большинстве случаев для лыжников более информативны показатели, полученные при тестировании на велоэргометре (ног и рук). Другого лыжника международного класса попросили протестироваться и на ступеньке, и на велоэргометре. Мощность рассчитывали без использования коэффициента 1.33. С начала использовали ступеньку 25см с темпом 20 и 30 шагов в минуту, в следующий раз 50см.

Оказалось, что графики расходятся – подъем на высокую ступеньку выполняется менее экономично, и самая большая мощность составила только 200Вт. По данным велоэргометрии у этого спортсмена мощность АнП ног составляет 450 Вт. Тогда решили выполнить ступенчатый тест с последовательным подъемом высоты ступенек для восхождения (от 25 см до 50) с темпом 40 наступаний в минуту (очень высокий темп). В итоге удалось получить кривую ЧСС и мощность близкую по начальному участку к кривой, полученной на велоэргометре (умножать на 1,33 не надо), а вот мощность АнП составила только 200 Вт. Почему так низко, да потому, что испытуемый сказал - у него заболели, а значит закислились, мышцы сгибатели бедра и задней поверхности голени. Именно это закисление мы фиксируем по легочной вентиляции и обнаруживаем АнП. Следовательно, ступеньки разной высоты можно использовать для оценки состояния сердечно-сосудистой системы (самые малые высоты 10-20см), а для корректной оценки готовности мышц ног лыжника этот тест не годится – не те мышцы оцениваются.