Политика в отношении церкви и духовенства.

Россия в царствование Екатерины II Великой (1782-1796 гг.)

Россия в царствование Екатерины II Великой (1782-1796 гг.)

Будущая императрица российская Екатерина II Великая родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в в немецком померанском городе Штеттин (ныне Щецин в Польше). Урожденная София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская (нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg). Дочь Христиана Августа Ангальт-Цербстского и Иоганны Елизаветы из рода Гольштейн-Готторп.

Семья герцога Цербстского была небогатой, Екатерина получила домашнее образование. О бучалась немецкому и французскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословия. Воспитывалась в строгости. Родители не отягощали её воспитанием и особо не церемонились при выражении своего неудовольствия.

В 1739 г. 10-тилетнюю принцессу Фике познакомили с будущим мужем, наследником русского престола Карлом Петром Ульрихом, герцогом Голштейн-Готторпским (племянником Елизаветы Петровны), вел. кн. Петром Федоровичем Романовым. Наследник российского престола произвел негативное впечатление на высшее прусское общество, проявил себя невоспитанным и самовлюбленным.

В 1744 г. София Фредерика вместе с матерью была приглашена в Россию для последующего сочетания браком с Петром Фёдоровичем, будущим императором Петром III. Сразу после приезда в Россию она стала изучать русский язык, историю, православие, русские традиции, так как стремилась наиболее полно ознакомиться с Россией, которую воспринимала как новую родину.

София перешла из лютеранства в православие и получила имя Екатерины Алексеевны (то же имя и отчество, что и у матери Елизаветы - Екатерины I), а на следующий день была обручена с будущим императором.

В 1745 г. в возрасте шестнадцати лет Екатерина была обвенчана с Петром Фёдоровичем, который был на год старше. Для Петра этот шаг был неприятной неизбежностью, женой он совершенно не интересовался, и супружеских отношений между ними не существовало.

Екатерина продолжает заниматься самообразованием. Она читает книги по истории, философии, юриспруденции, сочинения Вольтера, Монтескье, Тацита, Бейля, большое количество другой литературы. Основным развлечением для неё стала охота, верховая езда, танцы и маскарады. Отсутствие супружеских отношений с великим князем привело к появлению у Екатерины любовников. Между тем, императрица Елизавета высказывала недовольство отсутствием детей у супругов. Лишь спустя 10 лет брака в 1754 г. Екатерина родила сына Павла (отец- ?), и его бабушка - царствовавшая императрица Елизавета Петровна - сразу отобрала его, фактически отстранила родителей от воспитания ребенка.

Рождение дочери Анны (Петр отвергал свое отцовство), ухудшение состояния Елизаветы Петровны делали реальной перспективу высылки Екатерины из России или заключения её в монастырь. Ситуацию усугубляло то, что вскрылась тайная переписка Екатерины с опальным фельдмаршалом Апраксиным и английским послом Вильямсом, посвящённая политическим вопросам. Её прежние фавориты были удалены, но начал формироваться круг новых: Григорий Орлов и Екатерина Дашкова.

В 1761 г. умерла Елизавета Петровна, в связи с чем Петр Фёдоровича под взошел на престол под именем Петра III. Но отношения между супругами стали при этом еще хуже. Пётр III стал открыто жить с любовницей Елизаветой Воронцовой, поселив жену в другом конце Зимнего дворца. Когда Екатерина забеременела от Орлова это уже нельзя было объяснить случайным зачатием от мужа, так как общение супругов прекратилось к тому времени совершенно. Беременность свою Екатерина скрывала, а когда пришло время рожать, её преданный камердинер Василий Григорьевич Шкурин поджёг свой дом. Любитель подобных зрелищ Пётр с двором ушли из дворца посмотреть на пожар; в это время Екатерина благополучно родила. Так появился на свет Алексей Бобринский, которому его брат Павел I впоследствии присвоил графский титул.

Вступив на трон, Пётр III провел ряд реформ, которые вызвали отрицательное отношение к нему офицерского корпуса. Так, он заключил невыгодный для России договор с Пруссией, в то время как Россия одержала ряд побед над ней в ходе Семилетней войны, и вернул ей захваченные русскими земли. Одновременно он намерился в союзе с Пруссией выступить против Дании (союзницы России), с целью вернуть отнятый ею у Гольштейна Шлезвиг, причём сам намеревался выступить в поход во главе гвардии.

Пётр объявил о секвестре имущества Русской Православной церкви, отмене монастырского землевладения и делился с окружающими планами о реформе церковных обрядов.

Сторонники переворота обвиняли Петра III также в невежестве, слабоумии, нелюбви к России, полной неспособности к правлению. На его фоне выгодно смотрелась Екатерина - умная, начитанная, благочестивая и доброжелательная супруга, подвергающаяся преследованиям мужа. Екатерина решилась участвовать в перевороте. Её соратники, основными из которых были братья Орловы, Потёмкин и Хитров, занялись агитацией в гвардейских частях и склонили их на свою сторону. Непосредственной причиной начала переворота стали слухи об аресте Екатерины и раскрытие и арест одного из участников заговора - поручика Пассека.

Ранним утром 28 июня 1762 года, пока Пётр III находился в Ораниенбауме, Екатерина в сопровождении Алексея и Григория Орловых приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. Пётр III, видя безнадёжность сопротивления, на следующий день отрёкся от престола, был взят под стражу и в первых числах июля погиб при невыясненных обстоятельствах.

Ранним утром 28 июня 1762 года, пока Пётр III находился в Ораниенбауме, Екатерина в сопровождении Алексея и Григория Орловых приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. Пётр III, видя безнадёжность сопротивления, на следующий день отрёкся от престола, был взят под стражу и в первых числах июля погиб при невыясненных обстоятельствах.

После отречения мужа Екатерина Алексеевна вступила на престол как царствующая императрица с именем Екатерины II, издав манифест, в котором основанием для смещения Петра указывались попытка изменить государственную религию и оскорбительный для русских мир с Пруссией. Для обоснования собственных прав на престол (а не наследника Павла) Екатерина ссылалась на «желание всех Наших верноподданных явное и нелицемерное».

22 сентября 1762 года она была коронована в Москве.

В своих мемуарах Екатерина так характеризовала состояние России в начале своего царствования:

| Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие её отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному. |

Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом:

ü Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.

ü Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

ü Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

ü Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

ü Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Политика Екатерины II характеризовалась поступательным, без резких колебаний, развитием. По восшествии на престол она провела ряд реформ - судебную, административную, губернскую и др.

Внутренняя политика

Ряд историков XIX - начала XX в. оценивали правление Екатерины II как одно из самых замечательных в русской истории, ставшее продолжением реформаторского курса Петра I. Годы ее царствования называют "веком Екатерины", несмотря на то, что правила она всего 34 года, а ее сподвижников - "стаей славных екатерининских орлов".

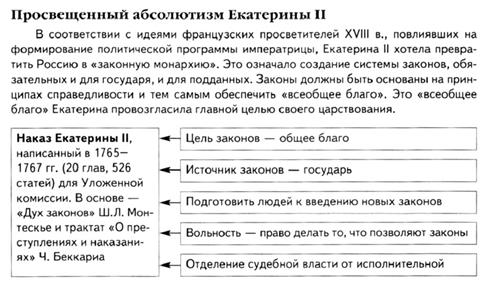

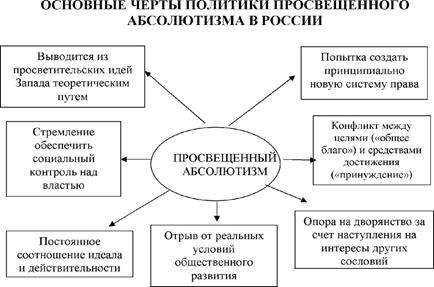

В целом политика Екатерины II получила название "просвещенного абсолютизма". Во второй половине XIX в. во многих государствах Европы стала популярной идея французских просветителей о "союзе государей и философов". В этот период абстрактные категории переносятся в сферу конкретной политики, которая предполагала правление "мудреца на троне", покровителя искусств, благодетеля всей нации. Это был целый этап в истории общества, не только русского, но и всего европейского. В роли просвещенных монархов выступали Карл III Испанский, Фридрих II Прусский, Густав III Шведский, император Иосиф II Австрийский, русская императрица Екатерина II. По мнению Фридриха II, "нет ничего лучше, чем самодержавная власть в руках справедливых, гуманных и добродетельных королей; нет ничего хуже, чем власть заурядных королей". Политика "просвещенного абсолютизма" выражалась в проведении реформ в духе Просвещения, возглавляемых просвещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах. Это было время робких реформ, не затрагивающих основ феодально-абсолютистского строя, время либерального заигрывания правительств с философами и литераторами. Однако Великая французская буржуазная революция (1789 - 1799) заставила европейских правителей немедленно отказаться от идей "просвещенного абсолютизма". В понимании сути и целей политики "просвещенного абсолютизма" существует некая неопределенность, нет точного значения данного термина, при этом общий характер той эпохи легко узнаваем. Именно веку Просвещения (XVIII столетие в истории европейской культуры) свойственно особое видение мира, оказавшее сильное влияние на все последующее общественное развитие. Россия совместно с Европой пережила Просвещение: на смену средневековому сознанию пришло сознание Нового времени. Мировосприятие русского дворянина, являвшегося основным носителем идей европейского просвещения, типологически было сходно с сознанием его современника - европейца. Это было время всеобщей увлеченности идеями Просвещения, поскольку их разделяли представители почти всех слоев русского общества. Особой популярностью пользовались Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций.

Эпохе "просвещенного абсолютизма" была присуща определенная идеология, для которой характерны следующие черты:

ü идея равенства всех людей;

ü государство создается в результате общественного договора, следствием которого являются взаимные обязательства монарха и подданных;

ü государство есть главное средство создания общества всеобщего благоденствия;

ü все реформы, основанные на справедливых законах, должны идти сверху, от государства, в основе деятельности которого лежит принцип: "все для народа, и ничего - посредством народа";

ü просвещение - одна из важнейших функций государства и одновременно способ воспитания из подданных сознательных граждан;

ü признание свободы слова, мысли, самовыражения.

Пример увлеченности европейским Просвещением подавала сама Екатерина, которая не только читала произведения французских просветителей, но и переписывалась с Вольтером и Дидро. В письмах к ним императрица не скупилась на либеральную фразеологию и даже прибегала к прямой лжи в изображении русской действительности. Лидеры французского Просвещения готовы были признать первенство Екатерины среди просвещенных монархов. Свою европейскую популярность в качестве прогрессивно мыслящего правителя русская императрица подтвердила, отказав английскому королю отдать в наем части русских войск для борьбы с английскими колониями в Северной Америке.

Пример увлеченности европейским Просвещением подавала сама Екатерина, которая не только читала произведения французских просветителей, но и переписывалась с Вольтером и Дидро. В письмах к ним императрица не скупилась на либеральную фразеологию и даже прибегала к прямой лжи в изображении русской действительности. Лидеры французского Просвещения готовы были признать первенство Екатерины среди просвещенных монархов. Свою европейскую популярность в качестве прогрессивно мыслящего правителя русская императрица подтвердила, отказав английскому королю отдать в наем части русских войск для борьбы с английскими колониями в Северной Америке.

Период царствования Екатерины II характеризуется резким контрастом между декларативными заявлениями просвещенной императрицы и ее реальной политикой. Без сомнения, она предприняла некоторые шаги, направленные на дальнейшую европеизацию и гуманизацию русской жизни, однако в условиях диктатуры дворянства и углублявшегося закрепощения крестьян они выглядели достаточно двусмысленно. Это позволило историкам по-разному оценивать проводившуюся Екатериной политику "просвещенного абсолютизма". Многие отождествляют ее с обычной социальной демагогией, пропагандой показного либерализма, главными целями которого были: создать более привлекательный образ России и самой императрицы за рубежом, внести успокоение в общественное мнение Западной Европы и страны перед фактом незаконного захвата ею власти, внушить русскому обществу мысль о справедливости и гуманности действий и взглядов императрицы.

Большая часть отечественных историков, рассматривающих "просвещенный абсолютизм" как надстройку феодального общества в период, когда товарно-денежные отношения становятся важным фактором общественного развития, подчеркивают, что именно развитие буржуазных отношений, ослабление государственной власти, обострение противоречий между крестьянством и дворянством заставили Екатерину II встать на путь "просвещенного абсолютизма", который она проводила с учетом сохранения крепостнических порядков, самодержавия и господствующего положения дворянства. В любом случае, стратегические цели ее политической программы состояли в следовании гуманным идеям западноевропейских просветителей, направленным на создание справедливого, рационально организованного общества, с поправкой на российскую действительность. Все сводилось к всемерному укреплению абсолютистского государства путем создания ему опоры в виде гражданского общества (с сословной структурой), опирающегося на законодательство, регулирующее взаимоотношения общества и государства и на механизм управления подданными. За годы правления Екатерины II были осуществлены серьезные преобразования созидательного характера, коснувшиеся всех сторон жизни государства и имевшие долговременное значение.

В политической программе царствования Екатерины II выделяются три направления, в которых она видела сочетание "идей века" с "фактом места": патриотическая внешняя политика, приведшая к укреплению авторитета России на международной арене и значительному расширению ее территории, либерализация методов управления государством в соответствии с передовыми идеями той эпохи, административная реформа с привлечением дворянства к управлению на местах.

Свое царствование Екатерина II начала с поездок по стране для встречи с народом, который желала видеть вблизи, а не из дворца или кареты. Впечатления, полученные от этих поездок, отразились и на реформах, и в "Наказе", содержащем правовое обоснование политики "просвещенного абсолютизма".

Свое царствование Екатерина II начала с поездок по стране для встречи с народом, который желала видеть вблизи, а не из дворца или кареты. Впечатления, полученные от этих поездок, отразились и на реформах, и в "Наказе", содержащем правовое обоснование политики "просвещенного абсолютизма".

"Наказ", над составлением которого Екатерина II трудилась в течение двух лет (1765-1767), представлял собой философско-юридический трактат, где были рассмотрены наиболее значимые проблемы государственного и общественного устройства, а также задачи внутренней политики. В нем имелись статьи о хранилище законов (Сенате), о равенстве и свободе граждан (за исключением крепостных крестьян), о согласовании наказания с преступлением (уголовное право и судопроизводство), о крепостном праве (размножение народа в государстве), о ремеслах (рукоделии) и торговле, о воспитании, о дворянстве, о среднем слое людей и т.д. Он должен был служить ориентиром для составления нового свода законов вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. «Наказ» был настолько либерален, что его запретили в большинстве стран Европы. Состоял из 22 глав, 655 статей. Этот труд носил компилятивный характер и опирался на произведения Ш.Монтескье "О духе законов" и Ч.Беккариа "О преступлениях и наказаниях".

Содержание этого манифеста екатерининского царствования демонстрирует стремление императрицы преломить к российскому государственному устройству идеи, почерпнутые ею из передовой западноевропейской мысли. Основное содержание "Наказа" можно выразить в следующих положениях:

ü Россия есть европейская держава, поэтому последние и лучшие плоды европейской мысли должны найти здесь свое применение и воплощение;

ü главное орудие преобразований - власть, государство;

ü права (вольности) гражданина ограничиваются только законом и ничем более;

ü главная задача - расширение класса собственников;

ü законы должны соответствовать естественному положению народа, для которого они написаны, а Россия должна управляться только самодержавным государем.

В духе "Наказа" проходило и его обсуждение на заседаниях специальной Уложенной комиссии для кодификации законов (1767-1768). Фактически это был представительный орган, в работе которого принимали участие все сословия (дворян, горожан, казачества и государственных крестьян), кроме крепостных крестьян. Были избраны 564 депутата, которые привезли с собой 1,5 тыс. наказов, отражавших основные требования сословий. Первое заседание прошло в Грановитой палате в Москве. "Наказ" Екатерины II требовал от Комиссии свода законов либерального характера, а наказы с мест в большинстве своем были направлены на укрепление крепостничества, корпоративности и т.д. Работа УК быстро доказала императрице, что депутаты не в силах подняться над сословными притязаниями, дискуссия по крестьянскому вопросу бесполезна, так как подавляющее большинство дворян резко выступали против отмены крепостного права. Комиссия, оказавшаяся под влиянием этих взаимоисключающих факторов, была обречена, поэтому в декабре 1768 г. под предлогом начала войны с Османской империей Уложенная комиссия была распущена, хотя объективно военные действия потребовали привлечения не более 4% депутатов. Новый свод законов так и не был создан.

Императрица значительно сократила программу реформ, искренне считая их лишь каплей в море. Она осознала особенности страны, трудности ее реформирования. На данном этапе екатерининского царствования (1762 - 1775) русское общество политически просветилось, четко выяснилось соотношение сил, однако собственно крупных преобразований не произошло. На втором этапе правления Екатерины II (1775-1796) были осуществлены преобразования, которые хотя и не были так радикальны, как задумывались ранее, но значительно расширяли и укрепляли западный уклад.

Основные реформы:

ü губернская

ü Жалованная грамота дворянству (1785)

"Грамота на права и выгоды городам Российской империи" (1785) - новое "городовое положение" (Жалованная грамота городам)

"Грамота на права и выгоды городам Российской империи" (1785) - новое "городовое положение" (Жалованная грамота городам)

ü секуляризация церковных и монастырских земель (1764)

|

ü укрепление государственного аппарата, усиление единоначалия на всех ступенях управления

|

ü реформы в социальной сфере, культуре, области науки и образования.

|

ü Ликвидация Запорожской Сечи

Проведение губернской реформы на Левобережной Малороссии в 1783—1785 гг. привело к изменению полкового устройства (бывших полков и сотен) на общее для Российской империи административное деление на губернии и уезды, окончательному установлению крепостного права и уравнению в правах казацкой старшины с российским дворянством. С заключением Кючук-Кайнарджийского договора (1774) Россия получила выход в Чёрное море и Крым. На западе ослабленная Речь Посполитая была на грани разделов.

Эпоха Екатерины II стала временем формирования национального сознания, складывания в обществе понятий чести и достоинства, духовного и культурного роста русского общества. Несомненно, в молодые годы Екатерина II искренне была увлечена идеями просветителей, однако Великая французская революция и казнь Людовика XVI заставили ее порвать всякие отношения с революционной Францией, стать душой контрреволюционной европейской антифранцузской коалиции. Дворцовое просветительство пришло к своему естественному и закономерному завершению. Императрица окончательно утвердилась во взгляде на совершенную неприменимость и особую вредность просветительских моделей для абсолютистской России. Кроме того, на перемену взглядов Екатерины II повлияла и крестьянская война под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева (1773 - 1775) - самое крупное стихийное восстание крестьян в истории России.

Просвещенная Екатерина II не смогла осуществить свою программу. По сути, она являлась истинной заложницей дворянства, интересы которого она должна была выражать. Екатерина II при всей своей просвещенности стала гонительницей тех самых истинных представителей русской просветительской мысли второй половины XVIII в., с которыми раньше заигрывала, идеи которых о необходимости подлинного изменения феодально-крепостнической системы одобряла: Н.И.Новиков (масон, издатель сатирических журналов "Трутень", "Пустомеля", "Живописец", "Кошелек", представитель оппозиционной правительству дворянской общественности) и А.Н. Радищев (представитель крайне левого радикального крыла общественной мысли России - дворянской революционности, автор "Путешествия из Петербурга в Москву") оказываются за решеткой.

Просвещенная Екатерина II не смогла осуществить свою программу. По сути, она являлась истинной заложницей дворянства, интересы которого она должна была выражать. Екатерина II при всей своей просвещенности стала гонительницей тех самых истинных представителей русской просветительской мысли второй половины XVIII в., с которыми раньше заигрывала, идеи которых о необходимости подлинного изменения феодально-крепостнической системы одобряла: Н.И.Новиков (масон, издатель сатирических журналов "Трутень", "Пустомеля", "Живописец", "Кошелек", представитель оппозиционной правительству дворянской общественности) и А.Н. Радищев (представитель крайне левого радикального крыла общественной мысли России - дворянской революционности, автор "Путешествия из Петербурга в Москву") оказываются за решеткой.

Таков был резкий контраст между либеральным началом и охранительно-консервативным окончанием правления Екатерины II. Тем не мнее многие мероприятия екатерининского правительства (а порой проведенные по инициативе самой императрицы) несут на себе печать "просвещенного абсолютизма". Его наиболее яркими проявлениями были секуляризация церковных земель, законодательство о крестьянах Прибалтики, "Наказ", Уложенная комиссия, Вольное экономическое общество, реформирование местного управления, отмена монополий в торговле и промышленности, Жалованные грамоты дворянству и городам и др. Практическим выражением "просвещенного абсолютизма" была система воспитательно-образовательных учреждений в стране: открыты училище при Академии художеств, Воспитательные дома в Москве и Петербурге, коммерческое училище, Российская академия наук, первая публичная библиотека в Петербурге, музей Эрмитаж и т. д.

В целом Екатерина II сделала меньше, чем хотела, однако она оставила государство в значительно более благоприятном состоянии, нежели получила, что выразилось: в увеличении численности населения (с 19 млн. чел. в начале XVIII в. до 36 млн. к концу века) за счет присоединения новых территорий и естественного прироста, в увеличении суммы государственных доходов (с 16 до 69 млн. руб.), в росте числа фабрик и заводов (до 2000 к концу XVIII в.), в создании банковской системы, в увеличении числа собственников, в т. ч. из крестьян.

Вместе с тем сохранилась многоукладность и усилилась цивилизационная неоднородность общества: западный уклад получил более благоприятные условия для развития, однако корпоративность не ослабла, поскольку не удалось выйти за рамки сложившейся при Петре I системы.

Исходя из этого при Екатерине происходило укрепление самодержавия, усиление бюрократического аппарата, централизации страны и унификации системы управления. Их основной идеей была критика уходящего феодального общества. Они отстаивали мысль о том, что каждый человек рождается свободным, и выступали за устранение средневековых форм эксплуатации и деспотических форм государственного управления.

Политика в отношении крепостного крестьянства:

ü Указ 1763 г. возлагал содержание войсковых команд, присланных на подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян.

ü 1765 г. за открытое неповиновение помещик мог отправить крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причем срок каторжных работ устанавливался им самим; помещикам представлялось и право в любое время вернуть сосланного с каторги.

ü Указ 1767 г. запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; ослушникам грозила ссылка в Нерчинск (но обращаться в суд они могли),

ü Крестьяне не могли принимать присягу, брать откупа и подряды.

ü Широких размеров достигла торговля крестьянами: их продавали на рынках, в объявлениях на страницах газет; их проигрывали в карты, обменивали, дарили, насильно женили.

ü Указ от 3 мая 1783 г. запрещал крестьянам Левобережной Украины и Слободской Украины переходить от одного владельца к другому.

ü Становится нормой купля-продажа, обмен, дарение крепостных (приравнивание к вещи);

ü Увеличение феодальных повинностей: барщины (до 5-6 дней в неделю) и оброка;

ü Запреты на откупы и подряды, на пострижение в монашество, на вступление в вексельные отношения;

ü Жестокое подавление крестьянских волнений.

Политика в отношении церкви и духовенства.

Духовенство лишилось автономного существования вследствие секуляризации церковных земель (1764), дававших возможность существования без помощи государства и независимо от него. После реформы духовенство стало зависимо от финансировавшего его государства.

В целом в России при Екатерине II проводилась политика религиозной терпимости. Представители всех традиционных религий не испытывали давления и притеснения. Так, в 1773 г. издаётся закон о терпимости всех вероисповеданий, запрещающий православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий; светская власть оставляет за собой право решать вопрос об учреждении храмов любой веры. При Екатерине II прекратились преследования старообрядцев.

Дело Мировича.

На момент взошествия на престол Екатерины II продолжал оставаться в живых в заключении в Шлиссельбургской крепости бывший российский император Иван VI. В 1764 г. подпоручик В. Я. Мирович, несший караульную службу в Шлиссельбургской крепости, склонил на свою сторону часть гарнизона, чтобы освободить Ивана. Стражники, однако, в соответствии с данными им инструкциями закололи узника, а сам Мирович был арестован и казнён.

В 1771 году в Москве произошла крупная эпидемия чумы, осложнённая народными волнениями в Москве, получившими название Чумной бунт. Восставшие разгромили Чудов монастырь в Кремле. На другой день толпа взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося в нём архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома знати. На подавление восстания были направлены войска под командованием Г. Г. Орлова. После трехдневных боев бунт был подавлен.

Крестьянская война 1773 - 1775 годов

| Война Е.И.Пугачева (1773-1775 г.) | ||

| Предпосылки | чумной бунт 1771 г. + закрепощение + войны + слухи об освобождении | |

| Предвестник | 1771 г. - Чумной бунт в Москве | |

| Причины восстания | 1) усиление крепостничества (1760 г. - разрешение помещикам без суда ссылать крепостных в Сибирь, 1765 г. - на каторгу, 1767 г. - запрещение жаловаться на владельца государю, увеличение барщины), что вынуждало крестьян бежать от помещиков на окраины страны, в казачьи области и северные леса, а также восставать против господ (в 1760–х гг. только в Московской губернии от рук крепостных погибли 27 помещиков). 2) интенсивная эксплуатация работных людей на мануфактурах, приводившая к самовольному уходу с предприятия, а также вызывавшая требования улучшить условия труда и повысить зарплату. 3) политика правительства по отношению к казачеству, укреплявшая привилегии зажиточных казаков в ущерб интересам остальных, лишавшая казаков автономии и права на занятия традиционными промыслами (рыболовство и пр.). 4) насильственная русификация коренных народов национальных окраин (Поволжье). 5) общее ухудшение экономической обстановки в стране - рост налогового бремени, связанный с постоянными войнами. 6) известия о дворцовых переворотах, вызвавшие недоверие к власти и рост самозванчества (появление «сыновей царя Ивана», «царевичей Алексеев», «Петров II» и, чаще всего, «Петров III»). | |

| Предводитель | Емельян Иванович Пугачев, бедный казак, мл. офицер Выдавал себя за Петра III | |

| Сподвижники | Салават Юлаев, Хлопуша, Иван Белобородов, Иван Чика-Зарубин | |

| Территория | от Прикаспия до Н.Новгорода, от Дона до Зауралья | |

| Движущие силы (соц. состав) | крепостные крестьяне, мастеровые, работные люди, приписные крестьяне, казаки | |

| Движ. / нац. | русские, украинцы + народы Поволжья | |

| Лозунги и цели | "Вольность и свобода" крестьянам, "без покупки и оброка", освобождение от налогов. Уничтожение крепостного права, податей и рекрутских наборов. Ликвидация помещичьего землевладения и дворянского сословия. Объявление всех участников восстания вольными казаками. Равенство народов и вер. | |

| Где началась? | Яицкий городок | |

| С чего началось? | В сентябре 1773 г., на реке Яик, донской казак Емельян Иванович Пугачев провозгласил себя императором Петром Федоровичем (Петром III). Он объявил «царский манифест» о том, что жалует казачество и примкнувших к нему калмыков и татар «… рекою с вершин до устья, и землею, и травами, и денежным жалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». Это заявление было встречено с восторгом, и небольшое поначалу войско Пугачева двинулось «добывать свободу». Так началось крупнейшее в истории России народное восстание. Оно охватило огромную территорию (Оренбургский край, Урал, Среднее и Нижнее Поволжье, часть южных губерний). Армия восставших в отдельные моменты достигала 30 тыс. человек и включала в себя казаков, башкирские, татарские и калмыцкие отряды, работных людей Урала, крепостных крестьян, иногда — солдат и горожан. Оно потрясло Россию и стало мерой, по которой судили о последующих социально-политических катаклизмах. | |

| Ход (этапы) |

| |

| 1) 1773-март 1774 г. | Захват Яицкого городка; продвижение к Оренбургу; объединение с Салаватом Юлаевым | Отряд Пугачева, взяв несколько крепостей, осадил Оренбург и разбил посланные царские отряды генерала В.А. Кара. Е. Пугачев создает Государственную военную коллегию, его войско достигает 30 тыс. человек. В манифестах он призывает «казнить смертию» дворян и чиновников, забирать их имущество. 22 марта 1774 г. под Татищевой крепостью повстанцам было нанесено тяжелое поражение войсками генерала А.И. Бибикова. Пугачев с 500 казаками уходит на Урал. |

| 2) март 1774 г. - июль 1774 г. | Неудачная 6-мес. осада Оренбурга, поражение под Татищевой крепостью; отступление на Урал; восстановление сил; взятие и потеря Казани | За счет притока многих тысяч работных людей и представителей поволжских народов число повстанцев снова выросло. Пугачева поддержали 64 завода на Урале, у восставших появляется артиллерия. К штурму Казани в середине июля приступили примерно 20 тыс. человек, город был взят, но вскоре пугачевцы были разбиты генералом И.И. Михельсоном. Пугачев с небольшим отрядом переправился на правый берег Волги. |

| 3) июль 1774-10 января 1775 г. | Отступление Пугачева от Казани на юг, по Волге к Дону; попытка взять Царицын;поражение восставшиху Сальникова завода. В сентябре Пугачев сдан властям предателями (богатые казаки); в январе 1775 г. Пугачев, сподвижники и участники казнены и сосланы | Оказавшись в зоне сплошного крепостничества, Пугачев быстро пополнил свои силы (крестьяне сами расправлялись с помещиками при его приближении). В июле вышел очередной «манифест» Пугачева, где провозглашалось освобождение крестьян от крепостной неволи и податей, передача им земли, ликвидация чиновников и дворян (в нижегородской губернии была перебита четверть дворянских семейств, в Воронежской — 1/5 часть). Однако движение все больше приобретало стихийный характер. В августе отряды Пугачева попытались взять Царицын, но были настигнуты Михельсоном и разбиты. В конце августа 1774 г. у Сальниковой ватаги произошло последнее сражение. В сентябре Е.И. Пугачев был захвачен яицкими казаками и передан правительственным войскам. Пленного бунтовщика доставил в Москву А.В. Суворов. 10 января 1775 г. Пугачева казнили, и только к этому времени удалось подавить последние очаги восстания |

| Где законч.? | за Волгой | |

| Итоги восстания | Восстание под руководством Е.И. Пугачева, охватившее огромную территорию (Оренбургский край, Урал и Приуралье, Нижнее и Среднее Поволжье, часть южных губерний), самое крупное народное выступление в России, соединившее антикрепостнические и национальные движения, потрясло русское общество, лишило Екатерину II либеральных иллюзий. Именно после этого политика «просвещенного абсолютизма» фактически сменяется консервативной. Первые же указы 1775 г. свидетельствовали о государственной поддержке дворян и заводчиков, пострадавших от бунтовщиков. Мартовский манифест 1775 г. освобождал богатых купцов от подушной подати и снимал все препятствия при организации новых промышленных предприятий. В 1779 г. было объявлено о повышении расценок на труд приписных крестьян на уральских металлургических мануфактурах и ограничении их эксплуатации. Таким образом, одним из последствий восстания Пугачева стало облегчение положения некоторых категорий населения и стимулирование развития промышленности и предпринимательства. С другой стороны, императрица видела главную причину восстания в недостаточном административно-полицейском контроле на местах, и с середины 1770-х гг. в стране происходят преобразования, в ходе которых укрепляется государственный аппарат, усиливается единоначалие на всех ступенях государственного управления, проводятся областная и судебная реформы, автономия казачьих войск ликвидируется. Разгром восстания под руководством Е.И. Пугачева объективно способствовал укреплению деспотического строя Российской империи. | |

| Кто подавлял | В.А.Кар (1 этап), А.И.Бибиков, И.И. Михельсон (2 этап), П.И.Панин (3 этап). Участвовал в подавлении восстания и А.В.Суворов | |

| Причины поражения | - стихийность | |

| Последствия | Серия реформ ЕII по | |

| Понятие "КВ" было впервые введено германской историографией прошлого века в связи с исследованием событий 1525-1526 гг. в Германии. Впоследствии этим удобным термином стали именовать многие крупные движения раннего нового времени, в том числе - "Жакерию" во Франции, восстание Уота Тайлера в Англии, движение таборитов в Чехии и другие. Крестьянская война - это восстание… - охватывающее большую территорию и большие массы людей - вооруженное восстание (чем более зрелое крестьянское восстание, тем более совершенно оружие) - при КВ крестьяне реализовывают определенные стратегические планы и программы - крестьяне в ходе КВ пытались сформулировать свои требования, выпуская ' ''прелестные листы'', ''подметные письма'' ' и др. | ||