1.1. Понятие, признаки и структура административного процесса в России

1.Исторические аспекты развития административно-процессуального права в России.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу организации и осуществления судебной власти посредством административного судопроизводства, обеспечивающего реализацию права граждан, физических и юридических лиц на судебную защиту от незаконных действий (бездействия) и решении органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица при осуществлении возложенных на них полномочий в отдельных случаях могут допускать нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Данные дела рассматриваются в порядке административного судопроизводства. Предоставление такой возможности является важнейшей гарантией против злоупотребления полномочиями со стороны органов публичной администрации, а также обеспечивает баланс в системе разделения властей. Эффективное осуществление административного судопроизводства влияет на деятельность всех органов исполнительной власти.

Проблема охраны прав и свобод граждан от незаконных действий и решений со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления всегда была и будет актуальной. Отношения, в которых одна сторона обладает властными полномочиями, а другая – являет собой гражданина или организацию, в своей основе всегда имеют определенные противоречия, причиной которых является «перевес» в пользу более «сильной» стороны, обладающей властными полномочиями. Одним из основополагающих в области прав и свобод человека и гражданина является институт административной юстиции. Только 15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс административного судопроизводства. Принятый Кодекс административного судопроизводства РФ провозгласил о независимости и самостоятельности административного судопроизводства. Исходя из вышеизложенного рассмотрим генезис, то есть историческое развития административного судопроизводства.

В Древней Руси специальных самостоятельных судебных органов не существовало: государственная власть тогда только начинала формироваться, общество не достигло той ступени развития, когда осознается необходимость разделения власти на исполнительную, законодательную и судебную.

На Руси вплоть до начала 18 века действовало правило: «кто управляет, тот и судит». Согласно ему, право суда в Древнерусском государстве принадлежало в основном князьям и вече».

Важно обратить внимание, что возникновение органов административной юстиции в России относится ко второй половине XVI в. Одним из первых нормативных актов, которым было четко определено право на жалобу, был Судебник 1497 г..

В дальнейшем нормативно-правовое закрепление права на подачу жалобы нашло свое отражение в Судебнике 1550 г. В данном документе органы публичной власти попытались ограничить количество жалоб, подаваемых на имя царя. Фактически было введено понятие «необоснованная жалоба». В частности, устанавливалось, что в случае, если «жалобник бьет челом не по делу и бояре ему откажут, и тот жалобник учнет бити челом, докучати государю, и того жалобника вкинути в тюрьму». В 50-х гг. XVI в. Иваном IV Грозным были проведены крупные реформы в аппарате управления. Органы публичной власти формировались по отраслевому принципу деятельности - соответствующие приказы. Основными «последствиями приказного начала» А.Д. Градовский признавал следующие: « было разделение дел между отдельными установлениями по их роду и виду, появление понятия о компетенции учреждений, признак самостоятельности учреждений в круге дел, им порученных. При этом жалобы на злоупотребления со стороны самих приказов подавались непосредственно царю. Среди прочих в 1550 г. был создан и Челобитный приказ, занимавшийся приемом и разбором челобитных грамот (жалоб), поступающих на имя царя. Кроме того, этот приказ фактически контролировал деятельность центральных органов власти - прообраз первого внесудебного административного органа».

Следующим важным шагом в реформировании института жалобы явилось Соборное уложение 1649 г., в котором устанавливалась ответственность должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения обращений. В XVI - XVII вв. в России создается централизованное государство, в приказах появляется профессиональная бюрократия. Челобитный приказ совмещал судебные функции и функции административно-судебного контроля за законностью в сфере государственного управления. Боярская Дума как верховная апелляционная инстанция обладала полномочиями по разрешению административно-правовых конфликтов, к примеру, споров о компетенции (о местничестве).

При Петре I произошло коренное реформирование системы управления государством. Это выразилось, в частности, в упразднении приказов. Боярская Дума фактически прекратила свое существование. В 1711 г. был создан Сенат. Полномочия Сената были определены в Указе от 2 марта 1711 г. В Сенате 7 сентября 1713 г. была восстановлена Расправная палата, которая в 1718 г. перешла в ведение Юстиц-коллегии. На решения Юстиц-коллегии можно было жаловаться только в Сенат.

В 1714 г. Петром I фактически была установлена процедура подачи жалоб - прошения всякого рода было велено подавать комендантам, жалобы на действия комендантов - губернаторам, а на губернаторов - в Сенат. Подача государю прошений на Сенат не воспрещалась: «А ежели кому в сенате решенья не учинят, тогда надлежит тому бить челом самому его царскому величеству». К Сенату переходит роль высшей судебной инстанции. В нормативных правовых актах XIX - начала XX в. предусматривалось и внутриведомственное рассмотрение жалоб, подаваемых вышестоящему должностному лицу на действия чиновников - ведомственный контроль. Общий порядок принесения частных жалоб закреплялся ст. 1085 Устава гражданского судопроизводства. Они приносились в административном порядке. Так, в каждом министерстве существовал совет министра, в полномочия которого, в частности, входило рассмотрение жалоб «на действия мест и лиц, подчиненных министерству». В целом административный порядок рассмотрения жалоб в России во второй половине XIX - начале XX в. характеризовался тем, что процедуры и этапы рассмотрения жалоб были различны и привязаны к особенностям организации ведомства, действия которого (или чиновника которого) обжаловались. Единого порядка обжалования действий (бездействия) чиновников в дореволюционной России не существовало. Все нормативные положения по обжалованиям содержались в различных нормативных актах: указах Императора, актах Сената, в том числе уставах (воинском, дисциплинарном, лесном), и т.д. Павел 1 повелел в одном из окошек Зимнего Дворца поставил железный ящик, в который каждый мог бросить жалобу или прошение. Этот «железный ящик» стал целым символом эпохи. Его страшились первые вельможи и сановники.

Революционные преобразования в России указали о необходимость решения вопроса о создании эффективных процедур рассмотрения жалоб граждан. Зарождение и становление советского государства были связаны не только с Гражданской войной, но и с массовым нарушением и ограничением прав граждан. В связи с этим формирование специальных юрисдикционных органов было актуально и вполне обоснованно. Итогом стало издание Положения от 30 мая 1917 г. «О судах по административным делам», согласно которому предполагалось создание административных судов в уездах, окружных судов в губерниях и областных городах (состоявших из отделений). Во главе этой системы должен был стоять Правительствующий Сенат. Однако социальная, политическая и экономическая нестабильность, а также последовавший после издания указанного Положения октябрьский переворот фактически остановили работу по созданию административных судов.

В первые годы советской власти институт судебной жалобы отсутствовал и де-факто существовал только институт жалобы административной, а не судебной. Идея рассмотрения жалобы на администрацию не поддерживалась по тем основаниям, что в новом государстве отсутствуют классовые противоречия. В структуре органов управления был создан Наркомат государственного контроля. Постановлениями Наркомата государственного контроля от 4 июля 1919 г. и Президиума ВЦИК от 30 июня 1921 г. был определен порядок рассмотрения жалоб. Одновременно сохранялась возможность подачи жалобы в Президиум ВЦИК. В отношении нормативных распоряжений местных властей, нарушающих законы центральной власти, Бюро приема заявлений о неправильных действиях, злоупотреблениях и правонарушениях должностных лиц для рассмотрения этих заявлений государственным контролем было наделено правом опротестования их в Президиуме ВЦИК. Для борьбы со служебными проступками и упущениями должностных лиц, если такие действия не влекли уголовной ответственности, функционировали дисциплинарные суды. Налоговые комиссии, состоящие из представителей финансовых ведомств, общественности, заинтересованных налогоплательщиков, рассматривали жалобы последних. Земельные судебные комиссии рассматривали споры в сфере земельных правоотношений по правилам ГПК РСФСР (1923) и состояли из трех уровней: районной, окружной и особой коллегии высшего контроля по земельным спорам при Наркомземе. В 1923 г. было принято решение о создании объединенных органов партийно-государственного контроля. Этот административный альянс просуществовал до 1934 г. В дальнейшем в советской административной системе существовал специальный контрольный орган, однако, постепенно из сферы его полномочий стало выводиться разрешение жалоб на действия и решения административных органов. В 1930-е гг. были закреплены основные правила административного производства по жалобам граждан, определены условия обращения с жалобами. В целом была сохранена возможность подачи как письменных, так и устных жалоб, специально закреплялся запрет передачи жалоб на рассмотрение того органа, действия или решения которого обжаловались, был зафиксирован общий срок, в течение которого жалоба должна была рассматриваться.

Очередным этапом развития внесудебного порядка рассмотрения жалоб стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (действовавший в РСФСР, а затем и в Российской Федерации рекордный срок - до 2006 г.). Хотя Указ был позднее утвержден законом СССР, законодательные акты, принятие которых он предполагал, так и не были изданы. Общий ведомственный принцип, который появился в законодательстве с 1935 г., окончательно был закреплен путем утверждения правил о подаче жалобы в вышестоящий орган. Правила производства по административным жалобам также не претерпели принципиального изменения, хотя они подверглись более детальному закреплению и конкретизации.

В советский период получило свое развитие административно -деликтное судопроизводство. В декабре 1956 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за мелкие хулиганства», согласно данному указу административные дела рассматривались судьей единолично, по делу принималось постановление, не подлежащее обжалованию. В тот же период были приняты общесоюзные и республиканские акты, которые устанавливали административную ответственность в судебном порядке за мелкую спекуляцию, злостное неповиновение, мелкое хищение и за ряд других административных правонарушений, а число административно- процессуальных норм, регулирующих процедуры возбуждения и рассмотрения таких дел, было очень мало.

В 1961 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке», в который было включено значительное число административно- процессуальных норм. К ним в частности относилось обязательное составление протокола об административном правонарушении, о праве оштрафованного лица обжаловать постановление административного органа в суд. Дальнейшее закрепление процессуальных норм прослеживается в Положении об административных комиссиях, утвержденным указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1962 г. В Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и гражданские процессуальные кодексы всех союзных республик, принятые в 1963- 1966 гг., были включены главы, нормы которых регулировали рассмотрение дел по поводу тех или иных административно-правовых отношений. Так, например, ГПК РСФСР 1964 г. содержал раздел «Производство по делам, возникающих из администра- тивно-правовых отношений», который включал в себя порядок рассмотрения дел по жалобам на неправильности в списках избирателей; дела, по жалобам на действия административных органов; дела, о взыскании недоимок с граждан по государственным и местным налогам и сборам, обязательному окладному страхованию и самообложению (ст. 231 ГПК РСФСР). В 1968г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». Данный Указ закреплял, право водителей на судебную защиту, лишенных прав за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

В 1977 г. право на подачу жалобы было закреплено в ст. 58 Конституции СССР. Для судебного обжалования данная конституционная норма изменяла принципы правового регулирования, распространяя принцип общей клаузулы (клаузула заключение особый пункт – это условие оговорка или отдельное положение, пункт договора, завещаниеи т.д., обычно закрепляющее особое условие или право, оговариваемое в документе) на судебный порядок обжалования (действовать этот принцип, правда, стал только в 1989 г. в связи с принятием соответствующего Закона СССР). Для административного порядка эта норма мало что изменила, так как принципы и порядок административного рассмотрения жалоб остались прежними. Конституция СССР 1977 г. «вывела органы народного контроля из аппарата управления, преобразовав их в самостоятельное звено государственного механизма и тем самым сделав попытку восстановить общегосударственный контроль. В 1979 г. был принят весьма удачный Закон СССР «О народном контроле в СССР». Но на деле ничего не получалось, так как все осуществлялось в то время только по указанию и под контролем партийных органов».

Некоторые современные исследователи предлагают выделять некие «этапы развитие административной судопроизводства в советский период».

С одной точки зрения становление института административного судопроизводства после 1917 г. можно разделить на четыре этапа: «..- на первом этапе (1918 - 1924 гг.) создаются общие и специальные квазисудебные органы по разрешению жалоб граждан; - на втором этапе (1924 - 1937 гг.) защита публичных прав граждан осуществлялась в административном порядке; - на третьем этапе (1937 - 1961 гг.) суды общей юрисдикции постепенно наделяются компетенцией по контролю за действиями администрации; - с 1961 по 1993 гг. происходит расширение полномочий судов общей юрисдикции по разрешению административно правовых споров». Другие исследователи считают, что в советский период существовали только определенные институты административной юстиции, например, в виде расценочно-конфликтных комиссий, земельных комиссий и др. В период 90-х годов ХХ века идея административной юстиции получила всестороннее научное обсуждение и развитие, а на законодательном уровне нашла подтверждение в статье 118 Конституции Российской Федерации. Стоит отметить, что на первоначальном этапе становления постсоветской государственности и обновления правовой системы в России были более насущные задачи, чем развитие административного судопроизводства, и по этой причине реформ в этой сфере не было. В то же время в этот период идея развития административного судопроизводства активно обсуждалась в науке.

В статье 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» определено, что судебная власть осуществляется посредством, в том числе, административного судопроизводства, а в статье 19 (часть 1) - что Верховный Суд РФ является высшим судебным органом, в том числе по административным делам, подсудным судам общей юрисдикции». Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» установил (в первоначальной редакции), что: «специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских и административных дел учреждаются путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный конституционный закон (часть 1 статьи 26). Эта норма создала предпосылки для разработки проектов по формированию в России административных судов. Несколько таких проектов было разработано на последующих этапах развития административного судопроизводства в России».

В 2000 г. был разработан проект Федерального конституционного закона «О федеральных административных судах в Российской Федерации», а в 2006 г. – «Кодекса административного судопроизводства», но в законную силу они не вступили. Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 16 ноября 2006 г было принято Постановление № 55 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». Однако проект подвергся критике и не был принят. Ученые считали главным недостатком законопроекта 2006 г. являлось то, что в нем не были отражены процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, и производство по делу почти ничем не отличалось от процедуры, применяемой судами общей и арбитражной юрисдикции, вследствие чего встает вопрос о целесообразности ее применения судами на практике. По причине того, что спорные правоотношения по рассматриваемой категории дел обладают рядом отличительных признаков (неравенство субъектов и др.), это обусловливает потребность разработки особого процессуального регламента рассмотрения заявлений граждан и организаций».

В 2008 г. по поручению Совете Государственной Думы было составлено заключение Правового управления по проекту федерального закона № 381232-4 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации». Заключение представляет собой многостраничный перечень весьма серьезных замечаний, чаще всего принципиального свойства, а завершается оно указанием на то, что «перечисленные замечания не носят исчерпывающего характера». Вплоть до декабря 2012 г. проект находился в работе, однако не был подготовлен к рассмотрению в Государственной Думе. 21 мая 2013 г. Госдума приняла в первом чтении проект № 246960-6 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Внесенный в Государственную Думу в марте 2013 года проект Кодекса административного судопроизводства перед судами общей юрисдикции определил две задачи:

- обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений;

- защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений. Следует сказать, что после принятия его Государственной Думой в первом чтении работа над ним остановилась почти на два года.

Начиная с 2013 года, после проведения VIII Всероссийского съезда судей, «активизировалась работа по подготовке Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, который был принят и вступил в силу в 2015 году. Началась практическая работа по формированию административного судопроизводства. Новый этап реформирования административной юстиции в России связан с коренным обновлением правовых основ административного судопроизводства с принятием 20 февраля Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 2015 году, и вступление в законную силу 15 сентября 2015г., в необходимость которого давно обсуждалась научной общественностью.

Вывод. Процесс становления административной юстиции в России прошел несколько этапов, которым были присущи одни и те же закономерности в развитии.

На протяжении полутора веков, в силу различных социально-экономических и политических причин, чередовались периоды активного создания теоретических и правовых предпосылок для формирования административной юстиции и периоды отрицательного отношения к институту административной юстиции в целом, сдерживания его развития. Более чем двадцатилетняя задержка в реализации положения статьи 118 Конституции Российской Федерации об осуществлении судебной власти посредством административного судопроизводства была обусловлена рядом объективных и субъективных причин». К объективным причинам можно отнести, в частности: «недостаточные финансовые возможности государства; организационные сложности, связанные с удаленностью населения в отдельных районах страны от предполагаемого места размещения административных судов и соответствующими транспортными проблемами; ограниченную численность судейского корпуса; в большинстве случаев его профессиональную неподготовленность к решению новых задач, в частности отсутствие должной специализации судей; низкий уровень правовой культуры населения». К субъективным причинам следует отнести, прежде всего: «конкуренцию между разобщенными системами судов общей юрисдикции и арбитражных судов, продолжавшими широко рассматривать дела, возникшие из административных и иных публичных правоотношений».

2. Понятие, признаки и структура адм. процесса.

1.1. Понятие, признаки и структура административного процесса в России

В современной российской административно-правовой науке существуют три классических концептуальных подхода к пониманию сущности административного процесса.

1. Административный процесс — деятельность органов публичного управления по разрешению подведомственных им всех категорий индивидуальных юридических дел, как связанных, так и не связанных с разрешением споров и конфликтов (широкое понимание административного процесса).

2. Административный процесс — деятельность органов публичного управления, а также судей по разрешению подведомственных им индивидуальных юридических дел, возникающих из административно-правовых споров и административных правонарушений (узкое понимание административного процесса)2.

3. Административный процесс — деятельность только судов (судей) по рассмотрению дел, возникающих из материальных административных правоотношений, т. е. административный процесс сводится только к административному судопроизводству (юстиционное понимание административного процесса)3.

В последнее время в литературе по административному праву предложен четвертый, так называемый интегративный подход к пониманию административного процесса, сущность которого сводится к тому, что понятием «административный процесс» охватывается не только деятельность органов публичной администрации по разрешению подведомственных им административных дел (административно-процедурный и административно-юрисдикционный процессы), но и деятельность судов по рассмотрению в рамках административного судопроизводства судебных дел, возникающих из административных правоотношений (судебный административный процесс).

Все существующие в науке административного права спорные вопросы о сущности административного процесса и его роли в механизме правового регулирования могут быть разрешены, с нашей точки зрения, лишь при определении места этого вида процесса в системе юридических процессов. В этой связи представляется необходимым разобраться вначале с общим понятием юридического процесса и критериями разграничения его на виды.

В юридической литературе сложились два основных научных подхода к пониманию юридического процесса. Первый из них может быть охарактеризован как широкий. Сторонники широкого понимания юридического процесса понимают под юридическим процессом абсолютно все правовые формы деятельности государственных органов и должностных лиц, а также других субъектов права по разрешению определенных юридических дел, т.е юридический процесс рассматривается, как властно-организующую деятельность компетентных органов и должностных лиц по применению правовых норм для разрешения всех категорий юридических дел, а не только споров или дел о правонарушениях.

Представители второго подхода, наоборот, сводят юридический процесс только к юрисдикционной деятельности компетентных органов, т. е. к деятельности по разрешению споров и привлечению правонарушителей к ответственности.

Попытаемся рассмотреть юридический процесс как общеправовое явление, определить его место и роль в механизме правого регулирования. Слово «процесс» русского языка как «ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная закономерная смена состояний в развитии чего-нибудь. Следовательно, юридический процесс должен рассматриваться как последовательная смена каких-либо правовых явлений, состояний, возникающих в жизни общества и вызываемых юридически значимыми действиями, совершаемыми носителями публичной власти, физическими лицами и организациями. Движение же, смена юридических явлений в жизни общества происходит в результате действия механизма правового регулирования общественных отношений.

Как известно, в общей теории права выделяют три основные стадии правового регулирования, а именно стадию нормативной регламентации поведения людей, т. е. установления норм права, стадию возникновения на основе норм права и при наличии соответствующих юридических фактов правоотношений и, наконец, стадию реализации субъективных юридических прав и обязанностей, возникших у субъектов правоотношений. Таким образом, в ходе правового регулирования государством общественных отношений происходит последовательная смена юридических явлений, т. е. движение их от состояния разработки и принятия правовых норм к состоянию упорядоченности на основе этих норм отдельных сторон жизни общества. Это движение, смена юридических состояний является результатом совершения государством и другими субъектами общественных отношений последовательных волевых действий, направленных на достижение определенных правовых результатов для себя и на упорядочение жизни общества в целом.

В связи с этим представляется, что юридический процесс в наиболее широком его понимании может быть определен как деятельность (совокупность действий) государства, других субъектов юридических отношений по выработке правовых норм и приведению их в действие в целях урегулирования жизни общества, обеспечения правопорядка. Причем необходимо отметить, что эта деятельность обеспечивает как правовое регулирование общественных отношений, так и их охрану.

Исходя из предложенной постановки вопроса, нельзя согласиться с узкой трактовкой юридического процесса как деятельности по разрешению споров и рассмотрению дел о правонарушениях. Текущая регулятивная деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и иных уполномоченных государством субъектов, направленная на реализацию юридических прав и обязанностей субъектов правоотношений, также представляет собой юридический процесс.

С учетом изложенного юридический процесс в узком, практическом понимании представляет собой совокупность совершаемых субъектами права в определенной логической последовательности взаимосвязанных юридически значимых действий, направленных в конечном счете на нормативное урегулирование какого-либо общественного отношения или на разрешение на основе норм материального права конкретного жизненного случая (юридико-фактической ситуации), и совокупность возникающих на основе этих действий и в соответствии с процессуальными нормами правоотношений.

Систему процессуально-правовых норм, определяющих порядок совершения одного или совокупности действий, которые составляют содержание того или иного вида юридического процесса, следует рассматривать как юридическую процедуру.

На основе изложенных представлений о сущности юридического процесса попытаемся определить основные характерные черты этого правового явления.

1. Юридический процесс — всегда совокупность, система последовательно совершаемых заинтересованными субъектами права действий, г. е. продолжаемая во времени деятельность. При этом каждое из действий, составляющих в целом юридический процесс, логически взаимосвязано с другими и само по себе может повлечь достижение лишь промежуточного результата. Окончательный же юридически значимый результат может быть достигнут участниками процесса только после совершения в установленном правовыми нормами порядке и в определенной последовательности всех необходимых юридических действий. Например, допрос свидетеля в уголовном процессе позволяет установить определенные обстоятельства по расследуемому уголовному делу, однако он не влечет за собой окончание расследования и принятие юридического решения по делу. Для этого необходимо совершить еще целый ряд процессуальных действий. Совершение лицом отдельного юридически значимого действия не может рассматриваться как процесс. Например, покупка гражданином в магазине какого-либо товара, остановка сотрудником полиции транспортного средства и т. п. Каждое 13 таких действий может быть совершено независимо от каких-либо других юридических действий и при этом повлечь окончательный, желаемый результат.

2. Совершаемые в ходе юридического процесса определенные действия служат юридическими фактами для возникновения между участниками процесса на основе соответствующих процессуальных норм процессуальных правоотношений, в рамках которых совершаются новые юридические действия и возникают новые правоотношения. Так продолжается до достижения окончательного требуемого результата.

3. Перечень и порядок совершения юридически значимых действ в рамках юридического процесса определяются процессуальными нормами права. Общественные процессы, не регулируемые правовыми нормами, не могут рассматриваться как юридические. Например не является юридическим процессом совершение не урегулированными нормами права материально-технических действий, направленные на обеспечение нормальной деятельности государственных органов и учреждений.

4. Процессуальные нормы права, как уже было отмечено выше, определяют юридическую процедуру, в соответствии с которой в рамках в юридического процесса совершаются юридически значимые действия как каждое в отдельности, так и в целом, в совокупности. Таким образом, юридическая процедура — необходимый атрибут юридического процесса, поскольку она определяет правовую форму его осуществления. Однако это вовсе не значит, что юридическая процедура не может существовать вне рамок какого-либо юридического процесса. Юридические процедуры устанавливают также правовые формы совершен отдельных юридических действий, которые производятся вне юридического процесса. Например, нормы Федерального закона от 07.02.20 № З-ФЗ «О полиции» устанавливают процедуру совершения такого действия, как применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия которое осуществляется вне рамок уголовного или административно процессов. Таким образом, можно выделить два вида юридических процедур:

- процессуальные, определяющие порядок совершения юридических действий, образующих в совокупности юридический процесс

- внепроцессуалъные, регулирующие порядок осуществления отдельных юридических действий, каждое из которых имеет самостоятельное значение и совершается вне рамок какого-либо юридического процесса

5. Юридический процесс как активная деятельность субъекта права состоит из стадий (этапов), на каждой из которых участника процесса совершаются в соответствии с установленной процедуре определенные юридические действия, направленные на достижение промежуточного юридического результата, на основе которого происходит переход к следующей стадии и в конечном счете окончательное разрешение юридического дела. Так, в уголовном процессе можно выделить такие крупные стадии, как стадию возбуждения и предварительного расследования (дознания) уголовного дела, стадию судебного рассмотрения дела, стадию обжалования и опротестования приговоров суда, стадию исполнения судебного приговора.

6. Конечной целью и результатом юридического процесса является нормативное урегулирование типового общественного отношений либо разрешение на основе соответствующих материальных нор права конкретных юридико-фактических ситуаций (юридических дел связанных с реализацией субъектами правоотношений принадлежащих им прав и возложенных на них обязанностей. Например, конечными результатами различных юридических процессов могут являться введение в действие закона, заключение трудового или гражданско- правового договора, назначение гражданину пенсии, вынесение судом приговора лицу, совершившему преступление, и т. п.

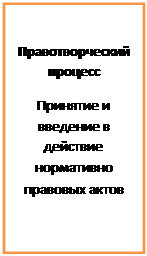

В зависимости от стадии правового регулирования, задач и целей деятельности субъектов на каждый из стадий юридический процесс в широком смысле распадается на три относительно самостоятельных процесса: правотворческий, правореализующий и правоприменительный.

Правотворческий процесс осуществляется на стадии разработки, принятия и введения в действие нормативных правовых актов (далее — НПА) и представляет собой деятельность компетентных государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц по подготовке, принятию (изданию), опубликованию и введению в действие законов и подзаконных НПА. Разновидностями правотворческого процесса являются законодательный процесс, нормотворческие процессы, осуществляемые Президентом РФ, главами субъектов РФ, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Правореализующий и правоприменительный процессы осуществляются как на стадии возникновения правоотношений в реальной жизни общества, так и на стадии реализации заинтересованными субъектами этих правоотношений принадлежащих им субъективных юридических прав и обязанностей. Правореализующий и правоприменительный процессы тесно взаимосвязаны. Они дополняют друг друга, а во многих случаях плавно переходят один в другой. Это связано с тем, что оба этих процесса направлены на достижение одной цели — обеспечение урегулирования на основе соответствующих норм права конкретных жизненных ситуаций и в конечном счете правопорядка в обществе. Различия между указанными видами юридических процессов сводятся к следующему.

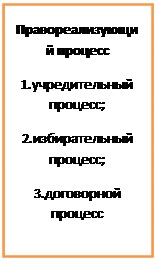

Правореализующий процесс — деятельность физических лиц и организаций по реализации принадлежащих им на основе правовых норм субъективных юридических прав и обязанностей, направленная на удовлетворение их собственных законных интересов, обеспечение их самоорганизации и нормального режима функционирования (существования). Правореализующий процесс осуществляется субъектами права самостоятельно, как правило, по их собственной инициативе, без властно-организующего вмешательства других субъектов и прежде всего носителей публично-властных полномочий. К видам правореализующего процесса представляется возможным отнести, в частности, следующие процессы.

-Учредительный процесс, т. е. деятельность заинтересованных субъектов по формированию (учреждению) различных коммерческих и некоммерческих организаций, необходимых им для реализации своих законных интересов.

- Избирательный процесс в части самостоятельной деятельности населения по выдвижению кандидатов, проведению предвыборной агитации и т. п.

- Договорный процесс, т. е. деятельность физических и юридических лиц по заключению различных гражданско-правовых и трудовых договоров, совершению иных сделок.

Перечисленные виды деятельности физических лиц и организаций в полной мере соответствуют отмеченным нами выше признакам юридического процесса. В частности, все они представляют собой совокупность логически последовательных действий, совершаемых субъектами в порядке, определенном соответствующими процессуальными нормами. Покажем это на примерах. Нормы Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных права на участие в референдуме граждан Российской Федерации четко регламентируют порядок выдвижения кандидатов в депутатов органы государственной власти и органы местного самоуправления правила процессуального оформления такого выдвижения, порядок сбора и процессуального оформления подписей в поддержку выдвинутых кандидатов. Нормы гл. 28 ГК РФ регламентируют общий порядок последовательно совершаемых субъектами гражданских правоотношений действий по заключению между ними договора. Наиболее ярки подтверждением существования договорного юридического процесса является заключение договора на торгах, состоящее из целого ряда последовательно совершаемых участниками торгов юридически значимых действий, завершающихся подписанием сторонами соответствующего договора.

Таким образом, правореализующий процесс представляет собой не властно-организующую деятельность компетентных органов публичной власти и их должностных лиц, а самостоятельную деятельность не властвующих субъектов права (физических лиц и организаций) по реализации своих прав и обязанностей, возникающих у ни при вступлении в различные правоотношения. Разумеется, такая деятельность должна осуществляться в рамках соответствующих правовых процедур, предусмотренных нормами права.

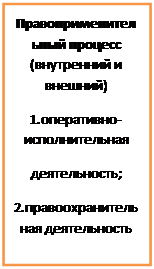

Правоприменительный процесс — властно-организующая деятельность компетентных государственных органов, органов местной самоуправления, публичных учреждений и должностных лиц, иных уполномоченных государством организаций и лиц по разрешения на основе соответствующих норм материального права индивидуальных юридических дел, возникающих по поводу реализации физическими лицами и организациями принадлежащих им прав и возложенных на них обязанностей, а также в связи с применением к ним мер публичного ограничения и принуждения, в том числе привлечением их к юридической ответственности.

Осуществление правоприменительного процесса, как нам представляется, в отличие от правореализующего, обеспечивается компетентными органами и должностными лицами публичной власти, иными уполномоченными государством субъектами путем совершения властно-организующих действий и применения мер принуждения в целях правового урегулирования и правовой охраны соответствующих общественных отношений. В правоприменительном процессе определяющая, решающая роль принадлежит специально уполномоченным органам и должностным лицам при допущении определенной степени самостоятельности других участников процесса.

Правоприменительный процесс возбуждается лишь тогда, когда появляется необходимость во властном применении в предусмотренном процессуальными нормами порядке норм той или иной материальной отрасли права для разрешения возникшего в реальной жизни на основе указанных норм вопроса об установлении, подтверждении или защите субъективных прав, установлении и исполнении обязанностей индивидуально определенных физических лиц и организаций либо о применении к ним мер публичного принуждения, в том числе мер юридической ответственности. Такие вопросы, разрешаемые в рамках правоприменительного процесса, и следует, с нашей точки зрения, именовать индивидуальными юридическими делами.

По окончании разрешения в рамках правоприменительного процесса индивидуального юридического дела компетентным органом, должностным лицом принимается юридическое значимое правоприменительное решение — правоприменительный акт.

Итак, в ходе реализации права компетентные государственные органы, учреждения, органы местного самоуправления и должностные лица в необходимых случаях осуществляют применение содержащихся в нормах права предписаний в отношении физических лиц и организаций. В зависимости от решаемых в ходе правоприменения задач, выполняемых при этом правом функций (регулятивной или охранительной), в общей теории права выделяют две формы правоприменительной деятельности: оперативно-исполнительную и правоохранительную1.

Оперативно-исполнительная (главным образом — административно-распорядительная) деятельность осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными уполномоченными государством субъектами и заключается в организации, обеспечении исполнения предписаний, содержащихся в нормах различных отраслей права, всеми участниками соответствующих правоотношений. Эта деятельность позволяет субъектам правоотношений реализовать предоставленные им субъективные юридические права и исполнить возложенные на них юридические обязанности. Примерами осуществления оперативно-исполнительной деятельности являются, в частности, государственная регистрация юридических лиц, актов гражданского состояния, назначение и выплата пенсий, призыв граждан на военную службу.

Правоохранительная (в том числе административно-охранительная) деятельность осуществляется как органами государственной власти, так и органами местного самоуправления и состоит в принятии государственно-властных мер, направленных на пресечение правонарушений, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану и защиту прав и закон интересов физических и юридических лиц. Примерами осуществления правоохранительной деятельности являются, в частности, привлечение граждан к административной и уголовной ответственности, рассмотрение судами споров и жалоб граждан на нарушения их прав и свобод( деятельность по охране окружающей среды и т. п.)

В рамках осуществления указанных видов правоприменительная деятельности органами публичной власти и публичными должностными лицами разрешаются индивидуальные юридические дела оперативно-исполнительного или правоохранительного характера. Иными словами, осуществляются два вида правоприменительного процесса оперативно-исполнительный и правоохранительный.

В то же время указанные два вида процесса могут иметь как в третью, так и внешнюю направленность, т. е. осуществляться внутри самих правоприменительных органов, так и этими органа в отношении других субъектов права. Следовательно, в зависимости от направленности правоприменительного процесса и пределов осуществления можно выделить два вида этого процесса: внутренний и внешний.

Внутренний правоприменительный процесс заключается в применении компетентными публичными органами и должностными лицами в рамках разрешения внутренних индивидуальных юридических дел норм материального права в отношении подчиненных организационно (по службе) физических лиц и (или) организаций. Примерами внутреннего оперативно-исполнительного процесса могут служить процессы разрешения индивидуальных юридических дел о приеме граждан на государственную службу в государственные органы, о переводе государственных служащих с одной должности на другу, об увольнении их с государственной службы. К внутренним правоохранительным процессам можно, в частности, отнести процессы разрешения индивидуальных юридических дел о привлечении государственным служащих к дисциплинарной и материальной ответственности, о приостановлении действия и отмены внутренних правовых актов.

Внешний правоприменительный процесс заключается в применении компетентными публичными органами и должностными лицам иными уполномоченными государством субъектами в рамках разрешения внешних индивидуальных юридически дел норм материальной права в отношении не подчиненных им организационно (по службе физических лиц и (или) организаций. Внешние правоприменительные процессы осуществляются компетентным публичным органом или представляющим его должностным лицом в целях разрешения подведомственных ему индивидуальных юридических дел. В качестве примеров внешнего оперативно-исполнительного процесса можно привести процессы разрешения индивидуальных юридических дел о выдаче лицензий и иных специальных разрешений, о государственной регистрации прав и объектов, о предоставлении земельных участков, о назначении пенсий и т. п. К внешним правоохранительным процессам относятся, в частности, процессы рассмотрения судами гражданских и уголовных дел, а также административных (судебно-административных) дел, в том числе дел о привлечении физических и юридических лиц к административной ответственности, дел об оспаривании правовых актов государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц.

Внутренний и внешний правоприменительный процессы могут быть разграничены не только в зависимости от направленности и пределов их осуществления, но и в зависимости от субъектов, осуществляющих эти виды процессов. Так, внутренний правоприменительный процесс осуществляется внутри органов государственной власти всех трех ветвей: законодательной, исполнительной и судебной, а также во всех иных государственных органах, не вписывающихся в систему разделения властей (администрация Президента РФ, прокуратура и др.), в государственных учреждениях и в органах местного самоуправления. Во внешнем же правоприменительном процессе как постоянно осуществляемой деятельности по обеспечению применения норм права не участвуют органы законодательной власти и представительные органы местного самоуправления. Таким образом, внешний правоприменительный процесс может осуществляться только органами судебной и исполнительной власти, другими органами публичного управления, а также специально уполномоченными государством непубличными субъектами. При этом суды как органы, предназначенные только для рассмотрения внешних индивидуальных юридических дел, могут осуществлять лишь внешний правоприменительный процесс.

Стадии процесса

Стадии процесса

| |||

| |||

Учитывая специфику задач и правовых форм осуществления деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также особенности судебной деятельности, осуществляемых в порядке, регламентированном административно-процессуальными нормами, все названные субъекты внешнего правоприменительного процесса могут быть условно подразделены на две большие группы:

1) 1) органы и организации, наделяемые административно-публичными полномочиями по разрешению административных дел, а именно: публичной администрации, иные административно-публичные органы, административно-публичные организации. В предложенном контексте термины «органы публичной администрация», «иные административно-публичные органы», «административно-публичные организации» вводятся с учетом особенностей современного механизма административно-процессуального регулирования, сформировавшегося в России в постсоветский период на основании положений Конституции РФ. Используемые термины являются собирательными. При помощи такого термина, как «органы публичной администрации» предлагается объединить таких субъектов административно-процессуальных отношений, как органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц, структурные подразделения и территориальные органы указанных органов, которые наделяю полномочиями по разрешению административных дел в установленной сфере административно-распорядительной и административно-охранительной деятельности. Посредством термина «иные административно-публичные органы» объединяются организации, которые создаются на основе норм административного или иного публично законодательства, не имеют статуса органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, но в соответствии с законом признаются органами, наделяемыми административно-публичные полномочиями по разрешению некоторых категорий административных дел ( Например, административно-публичными органами являются Счета палата РФ, контрольно-счетные палаты субъектов РФ, избирательные комиссии, административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы по аккредитации. Административно-публичными организациями являются организации, которые создаются на основе норм административного или иного публично законодательства, в соответствии с законом наделяются некоторые административно-публичными полномочиями, но не признаются органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, иные административно-публичным органом. К административно-публичным организациям можно отнести, например, Банк России, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования РФ;

2) органы судебной власти (судебные органы), наделенные полномочиями по разрешению судебно-административных де в порядке административного судопроизводства, а именно: Bepxoвный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, суды субъектов РФ.

В связи с этим, исходя из субъектного состава, внешняя правоприменительная деятельность по разрешению индивидуальных юридически дел (административных дел), осуществляемая органами публично: администрации и иными административно-публичными органами административно-публичными организациями в порядке, регламентированном административно-процессуальными нормами, может быт: названа исполнительным административным процессом в собственном смысле данного понятия, а правоприменительная деятельность по разрешению индивидуальных юридических дел (судебно-административных дел), осуществляемая судами (судьями) в порядке регламентированном административно-процессуальными нормам (в порядке административного судопроизводства), — судебным административным процессом.

Следуя предложенному интегративному подходу, административный процесс может быть определен как внешневластная правоприменительная комплексная деятельность органов и должностных лиц публичной администрации, иных административно-публичных органов, административно-публичных организаций, а также судов (судей) по разрешению в соответствии с установленными процедурами административных и судебно-административных дел.

В структуре же административного процесса в зависимости от его места, назначения в механизме административно-правового регулирования и административно-правовой защиты, а также от субъектов, его организующих и осуществляющих, следует выделять два вида такого процесса:

1. исполнительный административный процесс, осуществляемый в сфере административно-распорядительной и административно-охранительной деятельности Российского государства органами и должностными лицами публичной администрации, иными административно-публичными органами и организациями в целях первичного полного или частичного разрешения подведомственных им административных дел;

2. судебный административный процесс, осуществляемый в сфере административно-охранительной деятельности Российского государства судами (судьями) в рамках рассмотрения судебно-административных дел, в целях продолжения и завершения разрешения административных дел, возбужденных либо возбужденных и частично или полностью разрешенных органами и должностными лицами публичной администрации, иными административно-публичными органами и организациями, либо в целях проверки законности принятых указанными органами, должностными лицами и организациями по рассмотренным ими административным делам решений (правовых актов), совершенных ими в рамках этих дел действий (бездействия).

В связи с предложенной выше концепцией понимания юридического процесса в целом и административного процесса как одного из его видов нельзя согласиться с узкой, судебной и юрисдикционной интерпретацией данного процесса.

Существующий в российской правовой науке, в том числе в науке административного права, подход, согласно которому юридический процесс вообще сводится только к судопроизводству, а административный процесс, в частности, только к административному судопроизводству, по нашему мнению, является необоснованным. Сторонники данного подхода на протяжении многих десятилетий так и не смогли привести внятную и исчерпывающую аргументацию занимаемой ими позиции. Ссылки на сложившуюся традиционность в понимании юридического процесса как деятельности по разрешению споров судами, как судопроизводства не убедительны в связи со следующим.

Во-первых, не понятно, из чего следует убежденность в том, что юридический процесс всегда связан с разрешением юридического спора, конфликта, рассмотрением дела о привлечении к юридической oтветственности, что он возникает только по поводу спора, конфликта совершенного правонарушения и почему такой процесс отсутствует при разрешении правоприменителем бесспорных юридических дел. При этом не принимается во внимание тот факт, что и судом в рамках судебного процесса, судопроизводства разрешается масса бесспорных дел, в которых в некоторых случаях участвует вообще только одна сторона — заявитель, а также дел, не связанных с совершенными правонарушениями. К таким делам относятся, в частности, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дела об установлен кадастровой стоимости недвижимого имущества. Соответственно, если рассмотрение судом бесспорных, неконфликтных дел является юридическим процессом, то почему рассмотрение бесспорных, неконфликтных дел административно-публичными органами нельзя признать таковым? Почему, например, не признается юридическим процессе деятельность административно-публичных органов по разрешении административных дел о предоставлении лицензий и иных специальных разрешений, о государственной регистрации лиц, прав, объектов. Никакого аргументированного ответа на обозначенные вопросы сторонники судебного понимания юридического и в том числе административного процесса не дают.

Во-вторых, представители рассматриваемой позиции не приводят доводы о том, чем принципиально, кроме особенностей процедуры отличается деятельность судов по рассмотрению судебных дел от деятельности административно-публичных органов по рассмотрении административных дел. По нашему мнению, такие принципиальные, базовые отличия отсутствуют. В самом деле, как судебный, так и внесудебный процесс представляют собой властную правоприменительную деятельность по разрешению индивидуальных юридических дел, которая осуществляется в рамках замкнутого цикла последовательно совершаемых действий и принимаемых решений — производства по делу, завершаемого принятием итогового решения — индивидуального правового акта. В числе обладающих указанными признаками юридического процесса административных производств можно назвать лицензионно-разрешительные, регистрационные производства, производства по делам, разрешаемым антимонопольными органами, и, конечно, производство по делам об административных правонарушениях. Более того, многие административные производства, как и судопроизводство, характеризуются наличием и разрешением в их рамках юридических споров, хотя, как указывалось выше, существование спора не является обязательным признаком юридического процесса. К таким производствам относятся, например, производство по разрешению административных жалоб, производство по рассмотрению в досудебном порядке споров, связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов), производство по делам об административных правонарушениях (в части обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях). Данные административные производства обладают высокой степенью процессуализации (сложностью и детализацией юридических процедур), мало чем уступающей судопроизводству. Ярким примером в данном случае служит производство по делам об административных правонарушениях, которое осуществляется по одним и тем же правилам, в одном и том же порядке как судами, так и административно-публичными органами. Сложными по составу участников и процедурной регламентации являются производства по разрешению административных дел, в том числе споров, антимонопольными органами.

В-третьих, сужая сферу юридического процесса только рамками судопроизводства, сторонники рассматриваемого подхода упускают из вида издавна сложившееся в юридической науке и в законодательстве и существующее в настоящее время широкое понимание юридического процесса применительно к такой его разновидности, как уголовный процесс. Как известно, в структуре данного процесса имеется досудебное уголовное производство, осуществляемое не судом, а другими государственными органами, в том числе органами исполнительной власти, производящими дознание и предварительное следствие по уголовным делам. При этом данное досудебное производство, которое может завершиться до передачи уголовного дела в суд, всегда признавалось и признается в настоящее время составной частью уголовного, а значит и юридического процесса. Спрашивается, почему же нельзя признать составной частью административного процесса деятельность административно-публичного органа по разрешению административного дела, которое затем в обязательном порядке (например, в случае передачи дела об административном правонарушении, подведомственного суду) или в порядке обжалования вынесенного по нему решения поступает на рассмотрение в компетентный суд, по существу продолжающий и завершающий процесс разрешения данного дела, возбужденного и частично или полностью разрешенного указанным органом.

Обозначенные выше резонные вопросы, остающиеся без ответа, свидетельствуют о безосновательности концепции узкого, т. е. судебного понимания юридического процесса вообще и административного процесса в том числе.

В продолжение критики рассматриваемого подхода к узкому пониманию юридического, в том числе административного процесса, представляется необходимым обратить внимание на еще одну весьма дискуссионную посылку сторонников данного подхода. Отрицая принадлежность внесудебной деятельности административно-публичных органов по разрешению административных дел к юридическому, а именно административному процессу в форме административного производства, они предлагают рассматривать данную деятельность в качестве некой административной процедуры. Иными словами, разрешение административных дел судами, по их мнению, представляет собой административный процесс, а разрешение административных дел административно-публичными органами — административноматериальную (организационную, техническую) процедуру. Данный подход непосредственно основан на рассмотренной позиции узкого, исключительно судебного понимания юридического и в том числе административного процесса, научная и практическая несостоятельность которой была нами выше показана. При этом деятельность административно-публичных органов по разрешению административных дел квалифицируется в качестве административной процедуры организационно-технического характера. Во-первых, не понятно, почему внесудебная деятельность по разрешению административных дел именуется именно термином «процедура», обозначающим установленный порядок, последовательность, срочность совершения каких-либо юридически значимых действий и принятия юридически значимых решений. Судебный процесс так же, как и внесудебная деятельность по разрешению административных дел, осуществляется в рамках определенных юридических процедур. Процедурность присутствует во всех видах правоприменительного процесса и не является только атрибутом административного правоприменения. Во-вторых, не аргументируется, почему процедура разрешения внесудебными органами административных дел является материально-правовой, организационной, а не процессуально-правовой, в то время как процедура административного судопроизводства всегда процессуально-правовая.

С учетом изложенного полагаем более приемлемым и обоснованным рассматривать административный процесс в качестве комплексной категории, рамками которой охватываются как досудебная исполнительная деятельность административно-публичных органов по разрешению административных дел, так и деятельность судов по разрешению вытекающих из данных дел судебно-административных дел.

Юридический процесс — это установленная форма упорядочения юридической деятельности, направленная на оптимальное удовлетворение и гарантирование интересов субъектов права.

Административный процесс – это совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них деятельность органов и должностных лиц государственного управления по реализации возложенных на них задач и функций.

Администрaтивный процecc являeтся видoм юридическoго процeсса и имеет все присущие последнему признаки:

- является видом юридического процесса, которые соотносятся как часть и целое;

- является разновидностью властной деятельности субъектов государственного управления;

- обеспечивает условия для реализации материальных норм административного права;

- результаты закрепляются в официальных актах документах;

- регламентируется административно-процессуальными нормами;

- обладает определенной структурой.

С теоретических позиций административный процесс можно рассматривать в двух основных его проявлениях:

- административный процесс представляет собой, урегулированную нормами административно-процессуального законодательства, деятельность уполномоченных органов публичной власти и их должностных лиц, а также судей по разрешению индивидуальных дел, возникающих из взаимоотношений органов публичной власти друг с другом, с гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями;

- административный процесс — совокупность административно-процессуальных норм, регулирующих общественные отношения как в сфере позитивной деятельности органов публичной власти, так и в сфере деятельности органов публичной власти и судов по разрешению публично-правовых споров, а также по применению мер административного принуждения.

Административный процесс, подобно иным процессам, таким как гражданскому и уголовному, состоит из двух элементов, в равной степени регулируемых нормами административно-процессуального права — деятельности органов государственного управления по разрешению подведомственных дел и отношений между участниками этой деятельности. Общность между тремя видами процесса состоит в их юридической природе, а также в их сущности. Каждый вид процесса урегулирован соответствующими процессуальными нормами и является порядком реализации материальных норм различных отраслей права.

Различия же состоят в следующем: - административный процесс представляет собой юридическую часть управленческой деятельности, а следовательно, он обладает специфическим содержанием;

- административный процесс отличается своими задачами, среди которых правоохранительные функции занимают подчинённое положение, тогда как именно эти функции составляют главную задачу гражданского и уголовного процессов;

- административный процесс в значительной мере связан с правотворческой деятельностью компетентных органов государственного управления, в отличии от него уголовный и гражданский процессы реализуют исключительно правоприменительные функции;

- для административного процесса характерно параллельное расположение составляющих его производств, что далеко не всегда требует второй инстан- ции , существование которой обязательно для уголовного и гражданского процессов;

- административный процесс осуществляется исполнительно распорядительными органами власти , тогда как гражданский и уголовный

процессы осуществляются судебными органами.

Отграничение административного процесса от гражданского и уголовного процессов может быть проведено и по другим признакам , например, по способам и приёмам, используемым в ходе рассмотрения подведомственных дел и т. д.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что административный процесс обладает всеми признаками присущими юридическому процессу и представляет собой часть управленческой деятельности, подлежащей правовой регламентации и является самобытным понятием, которое тесно соприкасается с другими видами процессуального права.

Современные научные взгляды на понятие, содержание и виды административного процесса отличаются многообразием. Вместе с тем в качестве общего определения административного процесса выделяется следующее: административный процесс – совокупность последовательно совершаемых юридических действий по реализации административно-правовых норм и норм других отраслей права России, защищаемых административно-правовыми методами. Иначе административный процесс – это государственно-управленческая деятельность во всем многообразии ее практических проявлений.

Административный процесс - совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них деятельность органов и должностных лиц государственного управления по реализации возложенных на них задач и функций.

Признаки административного процесса:

· вид юридического процесса, соотносятся как часть и целое;

· представляет собой разновидность властной деятельности субъектов государственного управления;

· обеспечивает условия для реализации материальных норм административного права;

· целью является достижение определенных юридических результатов и разрешение управленческих дел;

· результаты (как промежуточные, так и окончательные) закрепляются в официальных актах (документах);

· регламентируется административно-процессуальными нормами, которые в совокупности образуют самостоятельный институт административного права;

· обладает определенным строением (структурой).