Толпа у нью-йоркского отделения American Union Bank во время банковского кризиса

в начале Великой депрессии

Экономический кризис – внезапное падение, сокращение производства, которое сопровождается разорением значительной части предприятий, постом безработицы, падением заработной платы и курса акций.

Кризис 1929-1933 гг. был естественным для рыночной экономики кризисом перепроизводства. Кризисы перепроизводства бывали и раньше, однако затяжной процесс 1929-1933 гг., названный «великой депрессией», не знал себе равных в истории и носил всемирный характер.

Последствия «Великой депрессии». (Острота экономического кризиса наиболее ярко отражена в произведении Т. Драйзера «Американская трагедия»):

1. Кризис охватил все ведущие страны мира (кроме СССР).

2. Американские банки перестали выдавать кредиты европейцам. Банки США, а затем и других стран, становились неплатежеспособными.

3. Денег в обращении находилось все меньше, и экономическая активность неуклонно снижалась.

Падение объемов производства к 1932 г. составило 53% по отношению к 1929 г., разорились около 1 млн. фермеров, к 1933 г. в стране было зарегистрировано 13 млн. безработных. Отмечался рост настроений расизма, национализма, человеконенавистничества. Претерпевала кризис философия индивидуализма, которую отстаивали республиканцы. Прошли общенациональные «Голодные походы» трудящихся в Вашингтон (1931, 1932).

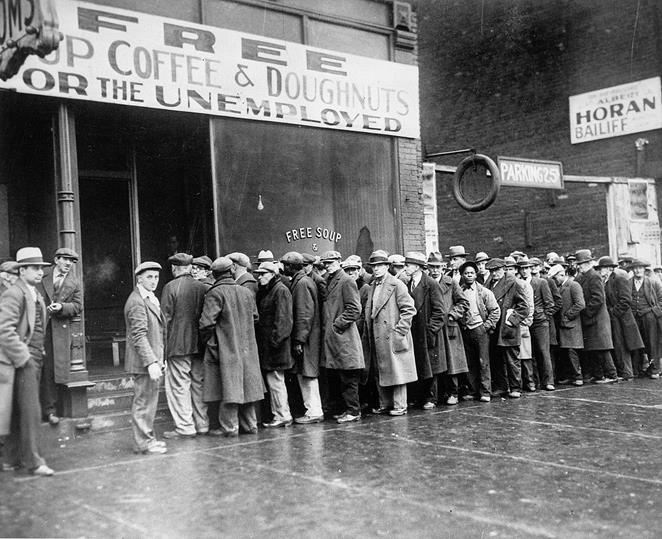

Безработные мужчины у бесплатной столовой, открытой Аль Капоне в эпоху депрессии. Чикаго, 1931 г.

2. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США

После краха фондовой биржи в Нью-Йорке и начала мирового экономического кризиса встал вопрос по путях его преодоления. Пришедший к власти в США в 1928 г. президент–республиканец Герберт Гувер, исходя из положений либерализма, считал недопустимым помощь государства экономике в целом и отдельным гражданам. В ходе президентской кампании 1932 г. кандидат демократической партии Франклин Рузвельт, напротив, обещал американцам «новый курс» в отношениях государственной власти и общества, в основе которого была концепция английского экономиста Дж. Кейнса – идея сочетания государственного регулирования с рыночной экономикой.

В 1933 г. Рузвельт в течение ста дней провел несколько мероприятий, оказавших громаднейшее влияние на весь облик страны и на ее будущее. В результате вмешательства правительства в дела частных банков были стабилизированы банковская система и финансы страны. Осуществлена экстренная помощь безработным и нуждающимся. Для молодежи созданы трудовые лагеря, в которых занимались посадкой и благоустройством лесов в отдаленных районах, получая пищу, кров, 1 доллар в день. По предложению Рузвельта специально созданная государственная корпорация претворила в жизнь проект экономического и экологического возрождения громадного района в долине реки Теннеси.

Но главное в программе Рузвельта заключалось в реорганизации функционирования всей экономики. По закону о восстановлении национальной промышленности (НИРА) были введены «кодексы честной конкуренции». Предприниматели каждой отрасли должны были выработать единые условия производства, которые ставили бы их в равное положение. Цены и объемы производства определялись с учетом объема рынка. «Кодексы» утверждал президент, и они становились законом. Усилиями правительства такими «кодексами» было охвачено 95 % промышленности. НИРА также регулировал взаимоотношения предпринимателей и рабочих, ограничивая произвол первых. Предусматривались крупные ассигнования на общественные работы и государственное строительство. Была оказана государственная помощь фермерам. НИРА и законы о регулировании сельского хозяйства действовали в течение двух лет и были признаны неконституционными Верховным судом США. Но эти законы сыграли решающую роль в выходе страны из кризиса и развитии экономики. На выборах в 1936 г. Рузвельт вновь одержал победу.

В конце 30-х гг. XX в. Рузвельт провел, несмотря на сопротивление конгресса и Верховного суда, многие социальные законы (о трудовых отношениях, о страховании, о справедливых условиях найма и т.д.). Рузвельт еще два раза избирался президентом.

3. Великобритания и Франция в 1930-е гг.

Ущерб Великобритании от кризиса был намного меньшим. Средний уровень падения производства в промышленности в ней составлял порядка 17%, а безработицы – около 22%. Но разразившийся экономический кризис не способствовал удаче лейбористов, пришедших к власти в 1929 году и выступавших с позиций социал-демократии. На следующих выборах они уступили 1-е место консерваторам. Только по окончании кризиса Великобритания стала выздоравливать и приходить в себя, но тот обвал промышленности, который произошел в годы кризиса, она так и не могла преодолеть до конца. Постепенно эта страна из первого в Европе игрока, стала отходить на второй и третий планы.

В европейской политике Великобритания вместе с своим союзником – Францией на протяжении 1920-х гг. старалась доминировать в Европе и ставила себе целью борьбу с большевизмом, будучи в этом наиболее последовательной. Англо-советский кризис 1927 года, связанный с якобы поддержкой через Интернационал забастовочного движения, чуть не привёл к войне между Великобританией и СССР. Стороны разорвали дипломатические отношения и находились в крайне напряженном состоянии друг с другом вплоть до 1939 года.

Оставаясь ведущей колониальной державой, в 1930-х гг. Великобритания безжалостно подавляла национально-освободительные движения и восстания в своих колониях – в Индии, Бирме, на острове Цейлон (Шри-Ланка) и ряде других.

Франция, в отличие от США, Великобритании, Германии, втягивалась в кризис постепенно, фактически лишь с 1930 г. Пик же падения производства (на 44 %) пришелся только на 1932г. Причинами такой необычной динамики было использование немецких репарационных выплат для стимулирования производства, сохранение большого количества рабочих мест в северо-восточных департаментах, восстанавливаемых после мировой войны, повышение экспорта после девальвации франка и, наконец, развертывание широкой программы милитаризации экономики. Но с 1934 г. во Франции наблюдались тенденции к падению промышленного производства. В разгар кризиса закрывались убыточные предприятия, что вело к массовым увольнениям и росту безработицы. Французы, как и другие жители «кризисных стран», остро переживали наступившие времена. Нараставшее день ото дня недовольство выливалось во всё более ширившуюся поддержку т. н. Народного фронта, который объединял в себе все левые и левоцентристские политические силы (коммунисты, социал-демократы и проч.), и который поддерживал движение трудящихся.