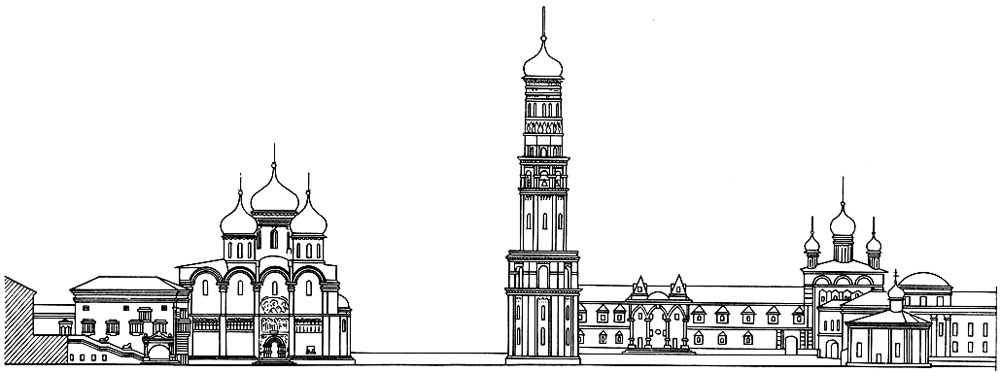

Москва. Перспективный анализ ансамбля Ивановской и Соборной площадей (точка зрения от выхода Спасской улицы на Ивановскую площадь). Заштрихован невидимый с этой точки Успенский собор

В 1499 г. Кремлевские стены были закончены. После этого, а именно между 1508 и 1516 гг., были проведены земляные и гидравлические работы, связанные с дополнительным укреплением кремля. Руководивший этими работами Алевиз устроил ров вдоль Кремлевской стены, выходящей на Красную площадь, и при помощи запруд настолько поднял уровень р. Неглинной, что ров наполнился водой и превратил Московский Кремль в неприступную крепость на острове.

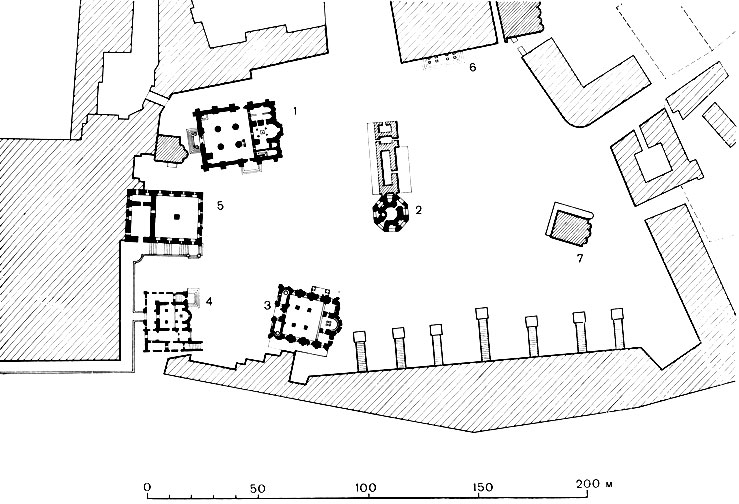

Москва. Разрез Ивановской и Соборной площадей в Московском Кремле по линии запад - восток

В 1505-1509 гг. Алевизом Новым был построен Архангельский собор - второе по значению церковное здание Кремля, предназначенное для великокняжеской усыпальницы. Сравнивая Архангельский собор с Успенским, можно констатировать, что Алевиз сознательно избегал конкуренции между этими зданиями и отдал предпочтение старому собору. Действительно, Архангельский собор заметно уступает Успенскому во всех размерах и особенно в размерах куполов; его фасад более размельчен, и, кроме того, в самом размещении куполов, решительно сдвинутых в сторону алтаря, ощущается стремление к динамике. Соседство же динамической, размельченной формы со спокойной и крупно расчлененной композицией почти всегда приводит к господству последней. Так произошло и в данном случае. С появлением новой церковной постройки господство ранее построенного Успенского собора осталось непоколебленным.

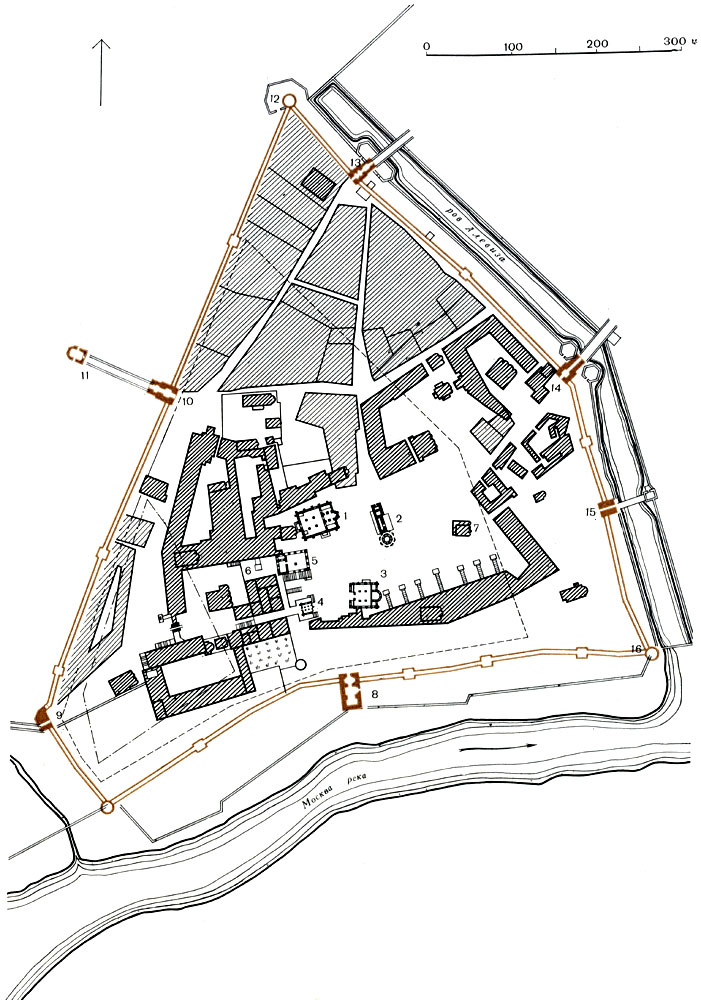

План Ивановской и Соборной площадей: 1 - Успенский собор (Аристотель Фиораванте, 1475-1479 гг.); 2 - колокольня Ивана Великого (заложена Боном Фрязиным в 1505 г., надстроена в 1600 г.); 3 - Архангельский собор (Алевиз Новый, 1505-1509 гг.); 4 - Благовещенский собор (псковские мастера, 1484-1489 гг.); 5 - Грановитая палата (Руффо и Солари, 1487-1491 гг.); 6 - Чудов монастырь; 7 - церковь Николы Гостунского

Перестройка Кремля, начатая при Иване III, была закончена в правление его сына Василия Ивановича во втором десятилетии XVI в. Одним из последних сооружений этого времени была дозорная башня (колокольня Ивана Великого), заложенная Боном Фрязиным в 1505 г. Однако колокольня Ивана Великого не получила большой высоты. Бон Фрязин построил только два нижних ярусных этажа существующей колокольни, и, следовательно, силуэт Московского Кремля еще не приобрел присущей ему контрастности (Следует напомнить, что башня, построенная Боном Фрязиным, получила полное значение колокольни лишь при Борисе Годунове, по повелению которого был надстроен верхний ярус и произведены некоторые переделки в нижних ярусах для навески колоколов. Тогда же башня стала называться "колокольней Ивана Великого". В 1532-1543 гг. к колокольне Петроком Малым была пристроена звонница, к которой в XVII в. (около 1624 г.) присоединили так называемую "Филаретову пристройку". Композиционное значение двух этих пристроек было отнюдь немаловажным, ибо тем самым был установлен своеобразный "архитектурный барьер" между Соборной и отделившейся от нее Ивановской площадью). По границам Кремля в это время тянулись горизонтали стен, прерываемые невысокими башнями, покрытыми деревянными крышами, а в самом центре Кремля окруженный деревянной гражданской застройкой возвышался соборный ансамбль. Таким и показан Московский Кремль на приводимой таблице.

По сравнению с XV в. следующее, XVI столетие, было не менее богато строительными событиями. Большинство из них явилось следствием внешней и внутренней политики Ивана Грозного, в силу чего и совпало со второй половиной его правления. Присоединение Казанского и Астраханского царств не могло не оказать благотворного влияния на развитие Москвы, ибо с этого времени установилось беспрепятственное торговое судоходство на всей волжской речной системе вплоть до Каспийского моря и Среднего Урала. Через Астрахань и Казань упрочились и сухопутные торговые связи Москвы с азиатскими странами, а если принять во внимание развитие торгового посредничества между Центральной Европой и Востоком через Москву, то станут понятными причины быстрого роста столицы. Во второй половине XVI в. территория Москвы не только достигла ныне существующего Бульварного кольца, но и распространилась вплоть до кольца Садовых улиц, а местами и значительно далее.

По мере территориального роста Москвы возникали все новые и новые передовые укрепления города. В 1490 г. возникает перенесенный из Кремля Новоспасский монастырь; в 1525 г. начинается строительство Новодевичьего монастыря, а в 1591 г. в память победы над крымским ханом Казы-Гиреем основывают Донской монастырь. Изучая расположение этих монастырей, можно заключить, что вместе с Андроневым, Даниловым и Симоновым монастырями они защищали главные московские дороги с наиболее опасных сторон. Так, например, Новодевичий монастырь оборонял смоленскую дорогу, откуда ожидались вторжения поляков; Донской и Данилов монастыри располагались с южной, татарской стороны, а Симонов, Андроньев и Новоспасский прикрывали Москву от набегов казанских ханов. Учитывая неожиданности военных ситуаций, Иван Грозный не ограничивался строительством крепостей на далеких окраинах Русского государства и неуклонно продолжал укрепление Москвы. Именно поэтому в правление Грозного и его ближайших преемников подмосковные монастыри получили каменные стены, блестяще оправдавшие себя в период польской интервенции, так называемого "смутного времени".

После учреждения опричнины (1564 г.) произошло разделение территории Москвы между земщиной и опричниной. Западный сектор столицы, заключенный между р. Неглинкой и улицами Остоженкой и Никитской, отошел к опричнине, и здесь сосредоточилось строительство административных и хозяйственных сооружений, связанных с царским двором. Среди них особенно выделялся построенный против Троицких Кремлевских ворот Опричный двор, имевший по свидетельству служившего в опричнине прусского выходца Штадена, внешнюю ограду более 1 км в длину (Опричный двор был уничтожен пожаром во время нашествия на Москву Крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г). Следуя за опричниной, сам царь переселился в Занеглименье, а поблизости от новой государевой резиденции расселились царские конюшие, стольники, повара и другая дворцовая челядь, воспоминание о которой сохранилось в названиях улиц и переулков Москвы (Поварская улица, Конюшенный, Столовый, Скатерный, Ножовый переулки и др.).

В это же время не менее крупные перемены произошли и на территории Китай-города, отошедшего к земщине. Еще в детские годы Ивана Грозного для защиты главного торгового посада была построена Китайгородская стена с мощными надвратными башнями. Стена начиналась от угловой арсенальной (или Собакиной) башни Кремля и, описав широкую дугу вдоль нынешних площадей Свердлова, Дзержинского и Ногина, выходила к Москве-реке и снова примыкала к Кремлю у юго-восточной Беклеми- шевской башни. Таким образом, с постройкой Китайгородской стены, выполненной зодчим Петроком Малым в 1534-1538 гг., Кремлевские стены получили значительное приращение с восточной стороны, а Красная площадь превратилась в центральную площадь Москвы.

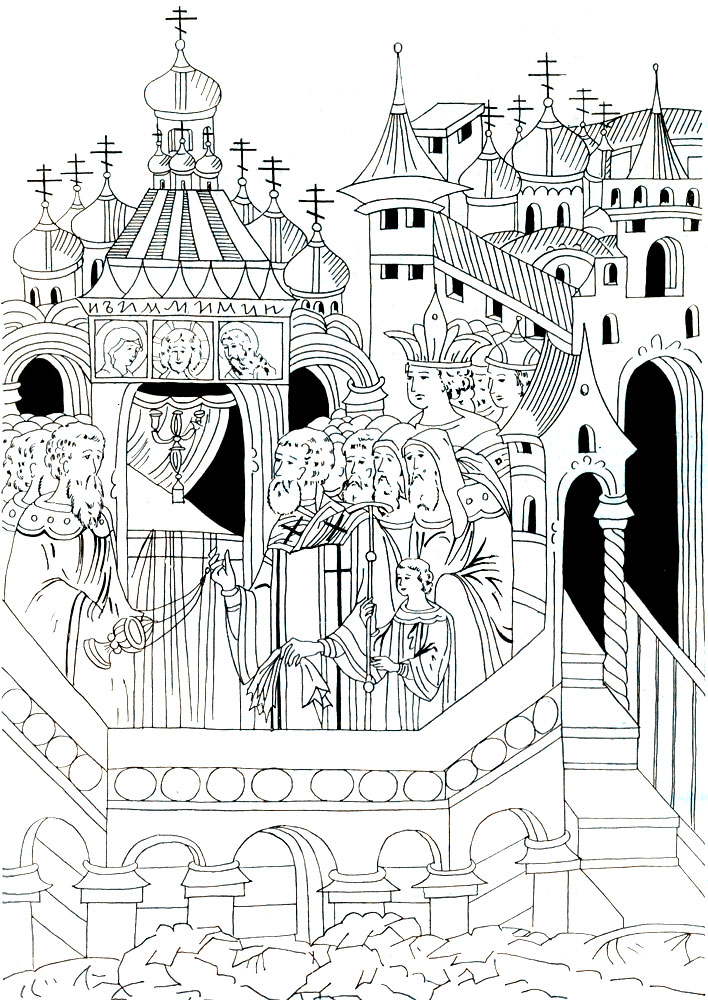

Освящение храма Покрова митрополитом Макарием в присутствии царя Ивана IV Грозного. По рукописи лицевого летописного свода, хранящейся в Государственном Историческом музее

Оптовая и розничная торговля в Китайгороде издавна производилась в специальных торговых рядах. Так, например, рыба продавалась в рыбном ряду, от которого произошло название Рыбного переулка, ветошь - в ветошном ряду, находившемся на месте ныне существующего проезда Сапунова, хлеб - в хлебном ряду и т. д. После губительных апрельских пожаров 1547 г. эта специализация торговли во вновь отстроенных рядах еще более укрепилась, а кроме того, среди купеческих подворий и лавок стали появляться разнообразные административные, производственные и общественные здания, вызванные к жизни растущим общественным значением Красной площади. Наиболее значительными из них были Земский двор, стоявший на Красной площади, и первый на Руси печатный двор, организованный на Никольской улице первопечатником Иваном Федоровым в 1563 г.

В середине XVI в. было многое сделано в Москве для развития каменного жилищного строительства, зародившегося здесь еще в XV в. (И. Е. Забелин датирует появление каменных жилых домов в Москве серединой XV столетия. Согласно Забелину, первые каменные палаты построил себе митрополит Иона в 1450 г. За ним последовал некий Таракан, соорудивший каменный дом в 1470 г.; затем появились палаты Д. В. Ховрина, Ивана Головы, Ховрина и др). Было построено много каменных зданий и в самой Москве, и в ее отдаленных и ближних окрестностях. Однако ни новые царские резиденции, к числу которых принадлежала знаменитая Александровская слобода, ни грандиозный Опричный двор и ни одна из других оборонительных и гражданских построек не отразили величия этой эпохи в той мере, в какой отразил ее Покровский собор "что на рву", чаще называемый собором Василия Блаженного.

В истории русской архитектуры собор Василия Блаженного стоит особняком, представляя собой уникальное явление, почти не имеющее прототипов, а также и полноценных "наследников". На протяжении четырехсотлетнего существования эта "окаменевшая русская народная сказка" восхищала всех зрителей, и даже в период отрицания декоративной правомерности архитектуры один из сторонников конструктивизма - Лe Корбюзье - назвал собор Василия Блаженного "целым откровением в области искусства" (Приводимый анализ храма Василия Блаженного разработан автором и впервые опубликован им в 1943 г. в оппонентском заключении на диссертацию М. А. Ильина "Русское зодчество XVI столетия (очерк его истории)"). Вплоть до самого последнего времени Покровский собор во многих отношениях казался загадочным сооружением. Действительно, прежде всего вызывала удивление внезапность появления столь совершенной и сложной по замыслу композиции, возникшей почти без всякой предварительной подготовки, если не считать отдаленно напоминающих ее храма Вознесения в Коломенском и Дьяковской церкви. Далее, казалось смелым, необычным и даже рискованным перенесение форм и приемов, свойственных деревянному зодчеству, в каменное, и, наконец, историков архитектуры всегда приводила в смущение ничтожность "полезной площади" внутренних помещений. Следует отметить, что документальные данные, относящиеся к строительству собора, крайне бедны, в силу чего понимание замысла этого выдающегося здания представляло большие трудности. Постараемся прежде всего выяснить сущность идейно-художественного задания, исходившего от церкви, государства и народа, так как этим заданием определялись назначение, расположение и самая композиция здания.

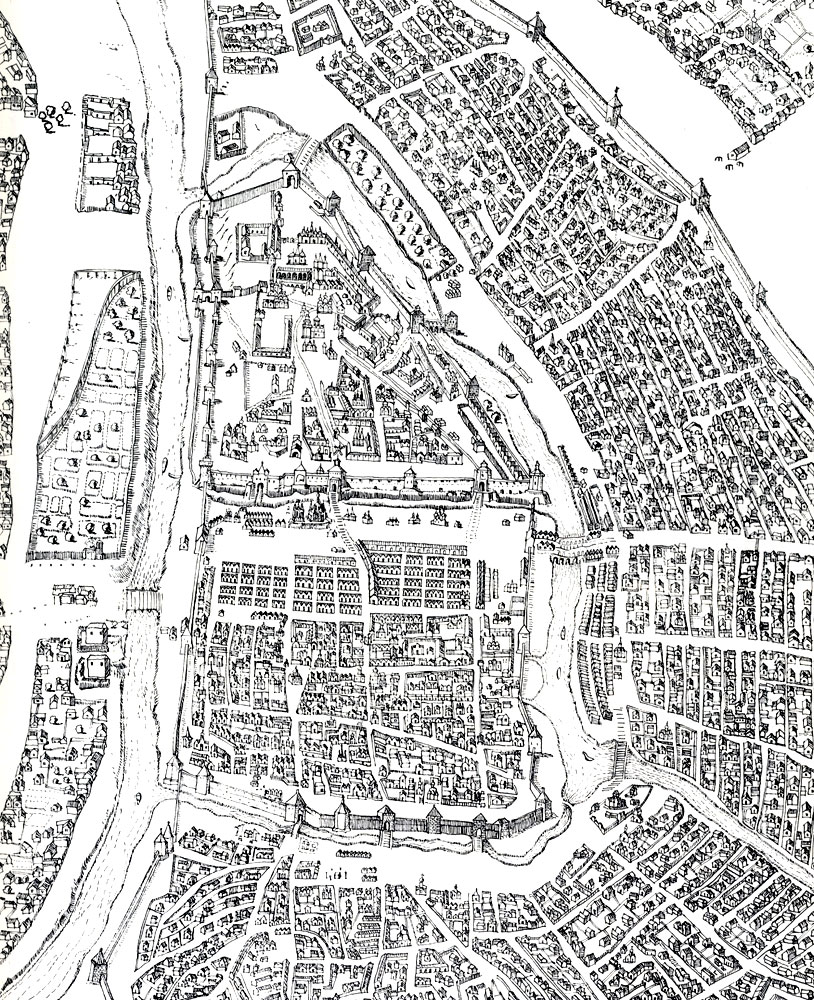

План центральной части Москвы по так называемому 'Петрову чертежу', составленному русскими картографами в правление Годуновых (1598-1605 гг.). На чертеже отчетливо видна Красная площадь с торговыми рядами, занимавшая не менее 1/4 части Китайгородского посада, р. Неглинная с деревянным Кузнецким мостом, Государев сад и ряд других общественных и торговых мест

Летописи сохранили нам красочное описание возвращения Ивана Грозного в Москву после покорения Казанского царства. В глазах современников молодой полководец и царь был народным героем, и это вполне понятно, так как с падением Казани были уничтожены остатки многовекового татарского ига. Именно поэтому въезд Ивана Грозного в Москву превратился во всенародное торжество, а вслед за этим событием последовало повеление царя о сооружении храма в память побед, одержанных над татарами. Уже из этого царского указа становится ясным, что Покровский собор с самого первого момента мыслился в качестве мемориального сооружения и должен был превратиться в храм-памятник минувшей войне. Но какие дополнительные требования предъявлялись к новому храму? Нет никакого сомнения в том, что и царь, и народные массы желали видеть в Покровском соборе произведение русского зодчества, а церковь - в лице митрополита московского - сооружение, прославлявшее ее. Придавая громадное значение казанскому походу, Иван Грозный не мог думать о создании второстепенного храма и тем более храма для индивидуальных молитв. Наоборот, центральное расположение храма в Москве (а геометрическим центром города теперь уже являлась Красная площадь) указывает на желание царя построить главное здание столицы, разумеется, здание, обладавшее большой вместимостью. Как же воплотился этот замысел в осуществленном соборе?

Строительство собора Василия Блаженного было поручено выдающимся русским мастерам-самородкам Барме и Поснику. В выборе мастеров можно видеть стремление к привлечению чисто русских художественных сил, тесно связанных с народным творчеством. В 1553 г. Барма и Посник приступили к строительству собора в виде восьми взаимно связанных церквей. Такова была воля царя, к тому же подкрепленная одобрением митрополита. Однако прошло два года, и самое задание царя было пересмотрено, а в 1555 г. началось строительство ныне существующего девятиглавого каменного храма. Переход от восьмиверхого к девятиверхому храму произошел по инициативе строителей, о чем свидетельствует нижеприводимый летописный текст: "По совету святительску повеле им здати церкви каменны заветныя восемь престолов, мастеры же Божиим промыслом основаша девять престолов, не якоже повелено им, но яко по Бозе разум даровася им в размерении основания" ("Краткий летописец XVII века". Цитируется по кн.: Кузнецов И. Еще новые данные о постройке московского Покровского (Василия Блаженного) собора. Чтения Общества истории и древностей России, кн. 2, 1896, с. 25). Спрашивается, под влиянием каких доказательств царь отказался от своей первоначальной идеи и принял сторону Бармы и Посника, считавших необходимым строить не восемь, а девять церквей? (Число престолов обусловливалось восемью военными событиями казанского похода. Каждому из них посвящалась своя особая церковь, а поскольку взятие Казани произошло в Покров день (1 октября 1552 г.), постольку главная церковь была Покровской). Вероятно, на слово он не поверил бы, и, следовательно, был проект или даже модель, убедившая в преимуществах девятистолпного храма. На это указывает и летописный текст, где "основание" можно понимать как план храма, выполненный в чертеже или разбитый на месте строительства здания (К вышеизложенным аргументам следует добавить, что выдвинутая нами гипотеза о предварительном проектировании храма в виде модели теперь получила полное подтверждение, так как при изучении кирпичной кладки посредством зондажей был обнаружен замурованный в стенах (и не имевший никакого конструктивного значения) деревянный каркас. При помощи этого каркаса Барма и Посник не только проверили собственный композиционный замысел, но и сумели его защитить перед царем и митрополитом Макарием).

Создавая образ главного храма Москвы, к тому же еще стоявшего в самом центре городской территории и у симметричного изгиба реки, Барма и Посник сознательно стремились к центрированной композиции. Именно поэтому они и пришли к девятистолпному храму. Девятистолпный храм являлся прямым развитием пятикуполья, всегда дававшего центрированную объемную композицию. К привычной пятикупольной схеме нужно было добавить четыре второстепенные вертикали, чтобы получить опять-таки уравновешенную центрическую композицию, а в данных планировочных условиях проблему главного здания можно было решить только статичной формой. Вот почему восьмипрестольный собор, как не отвечавший этим композиционным условиям, был отвергнут.

'Кремленаград' (крупный фрагмент 'Петрова чертежа', изданный в Амстердаме в 1663 г.) является лучшим источником для изучения застройки древнерусской столицы. Особенно ценны изображения государева двора, соборного комплекса и пока еще не перестроенных 'приказов' Ивана III

Проектирование монумента, в тесном значении этого слова, заключается в решении трех задач: идейно-политической, художественной и конструктивной. В данном же случае сооружался не только памятник, но и храм, предназначенный для многолюдных молебствий. Поэтому вопрос о вместимости храма имел громадное значение. Учитывая трудности создания колоссального по вместимости храма, вдобавок еще разделенного на девять обособленных церквей, Барма и Посник решили задачу смелым и необычным приемом. Можно полагать, что храм-памятник они трактовали не столько в качестве вместилища молящихся, сколько в качестве объекта молитвы, а при таком положении Красная площадь обеспечивала колоссальную "полезную территорию", тогда как самый храм становился ее своеобразным алтарем. И в самом деле, после постройки собора Василия Блаженного установилась традиция широких народных молебствий и шествий на Красной площади. Иконы выносились из собора и ставились у его наружных стен лицом к площади, а многолюдные процессии, воспроизведенные на гравюрах Олеария, имели прямую связь с тем же собором. Собственно, из этой трактовки храма и вытекло преобладание внешнего архитектурного убора над внутренним. Основанный в честь казанской победы верховным правителем допетровской Руси и расположенный на центральной общественной площади столицы, новый храм приобрел исключительную популярность. В глазах народных масс он превратился в символ торжества русского народа; да иначе и не могло быть, ибо в этом всемирно прославленном монументе, быть может, более чем где бы то ни было проявило себя русское народное творчество.

Сооружая собор Василия Блаженного, Барма и Посник применили для центральной (Покровской) церкви шатровое перекрытие, весьма распространенное в русском деревянном зодчестве. Шатер, незадолго перед тем испытанный в камне на примере коломенской церкви Вознесения, был той же необходимой центрирующей вертикалью, которая объединяла все главы девятистолпного собора. Возвышаясь над ними, шатер придал силуэту собора спокойное пирамидообразное очертание, а пирамида, по меткому определению Виолле ле Дюка, является "идеалом устойчивости". Собор Василия Блаженного дает неистощимый материал для самых разнообразных исторических и теоретических исследований в области архитектуры. В градостроительном же отношении он интересен как попытка создания нового архитектурного центра города, на что неоднократно обращал внимание крупнейший советский архитектор И. В. Жолтовский. Этот второй этап в истории формирования силуэта и центра Москвы показан на той же сводной таблице.

В 1571 г. деревянная застройка московских посадов сильно пострадала от нашествия крымского хана Девлет-Гирея. Желая предотвратить подобные бедствия, продолжатель политики Грозного Борис Годунов (еще при жизни царя Федора) предпринял строительство новой оборонительной стены вокруг центральных кварталов столицы. Стена была построена в 1586-1593 гг. на месте современного нам Бульварного кольца и получила 10 проездных ворот в точках пересечения с радиальными улицами. Строитель этой стены, русский мастер-"горододелец" Федор Конь, создал, как и в Смоленске, капитальное сооружение из белого камня и кирпича, от которого и произошло название "Белого города" (Под именем "Белого" (или "Царева") города понималась широкая полукольцевая стена, обнимавшая Кремль и Китай-город и выходившая концами к Москве-реке. Употребляемые и в наше время названия Петровских, Никитских, Арбатских, Яузских и других ворот напоминают о стоявших здесь воротах Белого города). Новые оборонительные укрепления еще не были совершенно закончены, когда под Москвой снова появились крымские татары.

В связи с этим в 1591-1592 гг. была построена четвертая по счету концентрическая стена, названная, вероятно, вследствие спешности постройки "Скородумом" (или "Скородомом") (Это название распространилось впоследствии на весь кольцевой район, заключенный между стенами Белого города и Скородумом).

План Московского Кремля в конце XVII в.: 1 - Успенский собор; 2 - колокольня Ивана Великого; 3 - Архангельский собор с примыкавшими к нему приказами 1675 г.; 4 - Благовещенский собор; 5,6 - Грановитая палата и примыкающий к ней Теремной дворец; 7 - Тайницкие ворота; 8 - Водовзводная башня; 9 - Боровицкие ворота; 10 - Троицкие ворота; 11 - предмостная Кутафья башня; 12 - Собакииа башня; 13 - Никольские ворота; 14 - Спасские ворота; 15 - Константино-Еленинские ворота; 16 - Беклемишев екая башня; пунктирами показаны предполагаемые очертания укрепленной усадьбы Юрия Долгорукого (слева) и Кремля Ивана Калиты

Деревянные стены Скородума имели 57 башен и насчитывали свыше 14 км в длину, а поскольку вдоль стен всегда оставлялось незастроенное пространство, постольку Москва получила два кольцевых проезда. Так, план Москвы, сохранявший радиальную структуру в течение ряда веков, теперь превратился в радиально-кольцевой.

В 1598 г. был избран на царство Борис Годунов. Будучи честолюбивым человеком, царь Борис пожелал связать свое имя с новой грандиозной церковной постройкой. Желала подобной постройки и только что учрежденная московская патриархия, так как принявшее в это время большие размеры паломничество в Палестину лишало духовенство немалых доходов. И вот явилась идея сооружения в центре Кремля нового храма по образцу Иерусалимского. Успенский собор предполагалось сломать и на его месте построить значительно большее здание, а кроме того, возвысить и колокольню Ивана Великого. Давая градостроительное истолкование этой идее, мы должны констатировать, что она означала отказ от храма Василия Блаженного как главного здания Москвы и возвращение к архитектурным замыслам эпохи Ивана III, когда центром композиции Кремля и всего города являлся Кремлевский соборный ансамбль. Однако замысел Бориса Годунова, вероятно, по причине его ранней смерти (1605 г.) не получил полного осуществления. К 1600 г. была надстроена только одна колокольня (По поводу времени надстройки колокольни Ивана Великого имеется два противоположных взгляда. Известный реставратор Кремлевских построек Н. Д. Виноградов считает колокольню построенной всю в целом в правление Бориса Годунова, так как кирпичная кладка верхнего яруса идентична кладке нижних этажей. Мы придерживаемся противоположного мнения и считаем колокольню только надстроенной в правление Годуновых сверх двух этажей, выведенных Боном Фрязиным. В пользу этого мнения говорят: 1) свидетельство вологодской летописи, найденное П. С. Касаткиным в 1937 г., и 2) текст из "Временника дьяка Ивана Тимофеева", жившего на рубеже XVI и XVII вв. В нем написано: "... в начале своего царствия к первозданной высоте много прибавление сотвори и верх позлати..." (Российская историческая библиотека. Л., 1925, т. XIII, с. 351). Отсюда ясно, что к первоначальной колокольне было "много прибавлено", т. е. надстроено. Идентичность же кирпича можно объяснить устойчивостью строительных стандартов или даже сознательным изготовлением одномерного кирпича, чтобы не нарушить конструктивного модуля), но и этого оказалось достаточным для того, чтобы Кремлевский соборный ансамбль решительно возобладал над собором Василия Блаженного.

Москва, Кремль. Вид на Константино-Еленинскую, Набатную, Царскую и Спасскую башни со стороны Васильевского спуска

Надстройка колокольни Ивана Великого имела большое значение для внутренних кремлевских площадей: Ивановской и Соборной. Действительно, занимая центральное место между этими площадями, колокольня достигла теперь 81 м в высоту, что обеспечило ей видимость под углом в 45° с самых удаленных точек зрения, а крупные башни, воспринимаемые под этим углом, всегда производят наиболее сильное впечатление. Помимо отмеченного, с надстройкой колокольни и сооружением так называемой "Филаретовой пристройки", закончилось формирование того большого "архитектурного барьера", который отделил Ивановскую площадь от смежной с ней Соборной площади. Как показывает рис. на с. 318, зритель, идущий к Кремлевскому дворцу от Спасских ворот, поочередно воспринимает одну площадь за другой. Вначале перед ним предстает профиль всех Кремлевских звонниц с их богатым силуэтом, нарастающим в сторону Ивановской колокольни; дворец и Успенский собор отсюда еще не видны, однако зритель чувствует, что за колокольней скрывается не менее значительное архитектурное зрелище, и это ощущение его не обманывает, ибо при обходе колокольни с юга перед взорами наблюдателя разворачиваются главные художественные сокровища Кремля с могучим, златоглавым Успенским собором.

Художественно-одаренный русский народ высоко ценил созданные им памятники архитектуры. Современники Грозного и Годунова хорошо понимали идейно-политическое значение храма Покрова и колокольни Ивана Великого, которая превратилась теперь в "столп Славы" торжествующего Российского государства. Именно этим выдающимся идейно-политическим и художественным значением упомянутых зданий можно объяснить их исключительную популярность у худояшиков книжной графики. В лицевом летописном своде XVI в. помещены изображения храма Василия Блаженного, тогда как колокольня Ивана Великого фигурирует в "Книге об избрании на царство царя Михаила Федоровича". Однако изображения подобного рода еще являются типичными представителями средневековой графики, никогда не соблюдавшей пропорций между размерами человеческих фигур и окружающей архитектурной обстановкой. Такова и приводимая нами иллюстрация, изображающая освящение храма Василия Блаженного с участием Ивана Грозного в 1560 г.

Выше уже говорилось, что в правление Бориса Годунова зародилась русская градостроительная картография, главным объектом которой явилась Москва. Благодаря исследованию П. И. Гольденберга (Гольденберг П. И. Первые карты России и панорамные планы Москвы. - В кн.: Старая Москва. M., 1947) мы знаем теперь, что первоисточниками изданных за границей генеральных планов Москвы были русские рукописные оригиналы, восходящие к так называемому "Петрову чертежу". Однако этот замечательный планировочный документ, копиями которого являются планы Олеария, Мейерберга, Мериана и других иностранных путешественников и картографов, не мог появиться без предварительного опыта, в силу чего родоначальником генеральных планов Москвы следует считать так называемый "Годуновский план".

"Петров чертеж;" и его великолепный центральный фрагмент, названный "Кремленаградом", правдиво изображают Москву времен Годуновых (Некоторые дополнения, относящиеся к первым годам правления Михаила Федоровича Романова, указывают на то, что "Петров чертеж" дорабатывался после смутного времени. Однако чертеж был закончен раньше 1625 г., так как на нем не показана Спасская башня в надстроенном виде). На общем плане отчетливо видны все концентрические кольцевые укрепления Москвы; также легко различаются главные радиальные улицы. Весь город, за исключением оборонительных стен, церквей и нескольких каменных палат в самом центре столицы, показан застроенным рубленными домами. Так и было на самом деле, ибо, несмотря на поощрения царей, каменное зодчество в Москве развивалось медленно, и вплоть до XVII в. Москва оставалась деревянным городом. На окраинах Москвы, где селилась ремесленная беднота, можно видеть примитивные избы, напоминающие застройку среднерусских деревень, тогда как в Кремле и в смежных с ним районах резко выделяются просторные боярские усадьбы Вельских, Ховриных, Кленшиных, Мстиславских и многочисленной родни Бориса Годунова. Помимо этого, крупный и хорошо награвированный план Кремленаграда дает нам ясное представление о Красной площади, где в 1596 г. были построены первые каменные торговые ряды.

Польская интервенция смутного времени опустошила и сильно разорила Москву. Вместе с деревянными стенами Скородума сгорела почти вся застройка вне Кремля и Китай-города. Однако после изгнания интервентов победоносным ополчением Минина и Пожарского Москва стала возрождаться исключительно быстрыми темпами. Вслед за восстановлением жилой застройки началось укрепление и украшение Москвы. Согласно указу царя Михаила Федоровича, в Москве был открыт кирпичный завод и собраны русские мастера "для многих церковных, дворцовых и палатных каменных дел". Главным архитектурным сооружением этого времени, как показано на сводной таблице, явилась Спасская башня, на которой Христофор Галовей поставил городские часы (1625 г.). Надстройку Спасской башни можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как желание украсить главные ворота кремля высокой башней с часами, и, во-вторых, как попытку связать внутрикремлевский соборный ансамбль с храмом Василия Блаженного. Перед строителями башни, несомненно, стояла та и другая задачи, ибо многим современникам было понятно, что храм Василия Блаженного и Кремлевский соборный ансамбль, возглавлявшийся колокольней Ивана Великого, все же представляли собой обособленные комплексы, проявлявшие свое художественное воздействие порознь, а не в союзе. Спасская башня получила много родственных черт с богатой декорацией храма Василия Блаженного. Вместе с тем изменился и пирамидообразный силуэт храма-памятника, так как рядом с ним была построена небольшая шатровая колокольня. В результате же этих относительно небольших, но очень существенных дополнений храм Василия Блаженного архитектурно как бы "присоединился" к Кремлю.

В 1637-1640 гг. были восстановлены сгоревшие стены Скородума, но на этот раз первую линию обороны составили земляные валы, по имени которых вся кольцевая территория, обнимавшая Белый город, стала называться Земляным городом.

В XVII в. в черте Земляного города, а также и за его укрепленными внешними границами появилось множество слобод, населенных представителями тех или иных социальных и профессиональных групп. Так, например, стрельцы образовали специальные стрелецкие слободы, расположенные вдоль земляных валов; каменщики расселились в районе ныне существующих улиц Большие и Малые Каменщики; мастера, изготовлявшие брони для стрелецких доспехов, сгруппировались в Бронную слободу, от которой произошли название Бронных улиц; плотники поселились на месте Плотникова переулка и т. д.