Московский Кремль. Южный фасад Успенского собора (построен Аристотелем Фиораванти в 1475-1479 гг.)

Однако татары не могли остановить развития будущей столицы России. В короткое время город был снова отстроен и с 1271 г. стал столицей пока еще небольшого Московского княжества. Преемники первого независимого московского князя Даниила - Юрий Данилович и особенно его младший брат Иван Данилович, прозванный Калитой, не только расширили владения Москвы, но и превратили ее в столицу великого Московского княжества (К этому времени относится возникновение Данилова монастыря, положившего начало новому (южному) полукольцу монастырей-сторожей, сохранявших стратегическое значение вплоть до середины XVII в). Видя неуклонный рост экономического и политического значения Московского государства, церковные власти в лице владимирского митрополита Петра, принадлежавшего к числу друзей Калиты, решают перенести свою резиденцию в Москву, и с середины XIV в. Москва становится крупнейшим политическим центром Руси. Собственно, с этого знаменательного периода и начинается интенсивное развитие Москвы, так как в великокняжескую столицу переселяется высшее духовенство, боярство и купечество, обогащая и отстраивая город.

Москва. Стены Китай-города (построены Петроком Малым в 1534-1538 гг.). Вдали - надвратная башня Владимирских ворот (с гравюры И. Н. Павлова)

В 1339 г., по повелению Ивана Калиты, Москву окружают рубленой стеной из громадных дубовых бревен. Раскопки, производившиеся на территории Кремля, дали возможность установить границы этой стены почти на всем ее протяжении. С юга и северо-запада стена почти совпадала с существующей кремлевской стеной, а с северо-востока проходила через территорию позднее построенного Чудова монастыря, как показано на прилагаемом плане. Таким образом, Москва времен Ивана Калиты имела в плане ту же треугольную форму, что и ныне существующий кремль, однако по занимаемой территории еще сильно уступала ему.

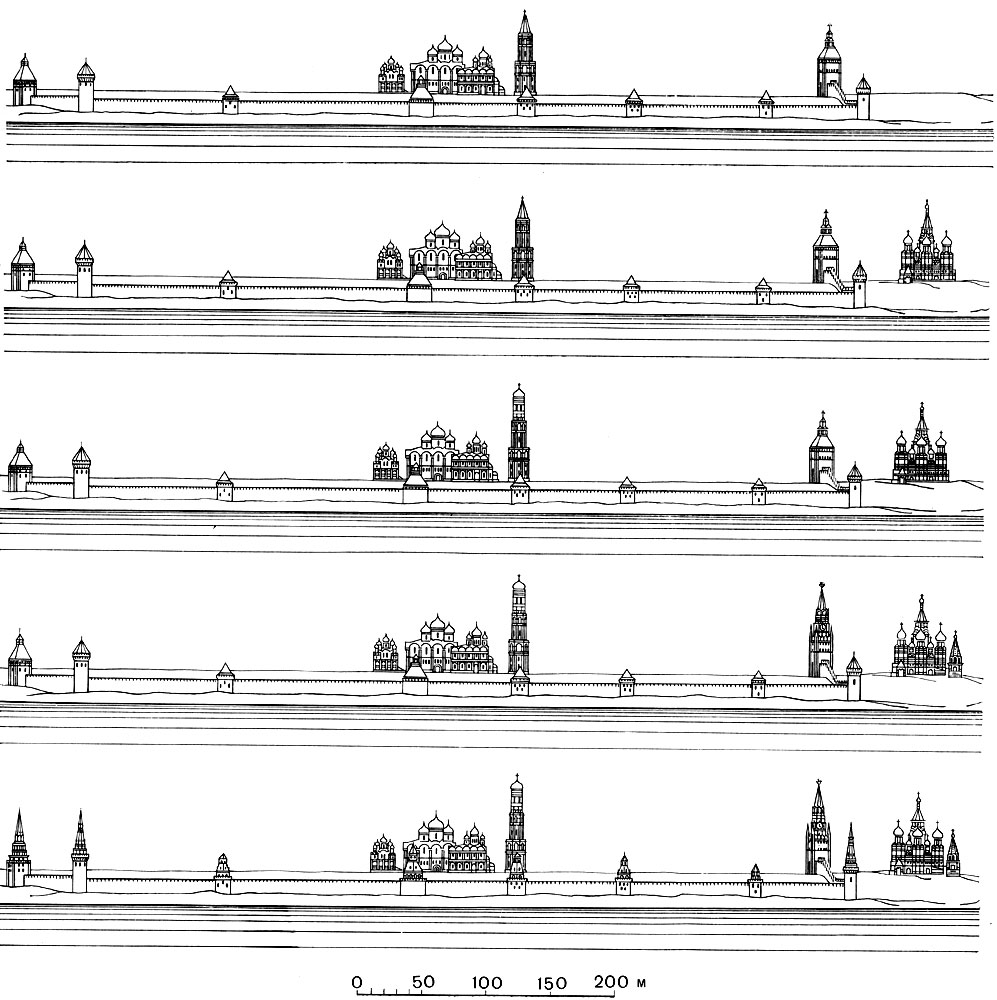

Основные этапы развития южного фасада Московского Кремля (гражданская застройка не показана). Сверху вниз: фасад Кремля в первой половине XVI в.; фасад Кремля между 1560 и 1600 гг.; фасад Кремля между 1600 и 1625 гг.; фасад Кремля между 1625 и 1680 гг.; фасад Кремля после надстройки Кремлевских башен, произведенной русскими мастерами в 80-х годах XVII в

С перенесением митрополии в Москву здесь начинается широкое строительство храмов, и если в жилой застройке и даже в оборонительных сооружениях дерево до этого времени являлось единственным строительным материалом, то в храмовом зодчестве теперь начинают применять и камень, и обожженный кирпич (Главной причиной развития каменного строительства в Москве были частые опустошительные пожары. И. Е. Забелин в своей "Истории города Москвы" и других работах приводит статистику больших пожаров, из которой видно, что при Иване Калите, Иване III и позже они повторялись через каждые 5-10 лет. Следует учитывать, что пожар в деревянном рубленом городе превращался в стихийное бедствие, вызывавшее большое число человеческих жертв, ибо в жаркие летние месяцы сгорали не только дома, но и высохшие бревенчатые настилы на улицах и площадях. Москва превращалась в такие моменты в громадный костер. Поэтому устройство каменных храмов, помимо их прямого назначения, было равносильно устройству огнестойких убежищ). В 1326 г. на месте ныне существующего Успенского собора была заложена одноименная соборная церковь; через три года на месте колокольни Ивана Великого началось строительство церкви Ивана Лествичника; спустя год после этого возникла церковь Спаса на Бору и, наконец, через шесть лет после начала строительства соборного ансамбля был сооружен Архангельский собор. В отличие от существующих соборов эти первоначальные и несохранившиеся каменные церкви были одноглавыми и, вероятно, значительно меньшими по размерам, и тем не менее нельзя не удивляться размаху строительных работ, к тому же проведенных в весьма короткие сроки. Строительство первого Кремлевского соборного ансамбля красноречиво говорило о возросшей экономической мощи Московского государства, и так оно и было на самом деле, ибо в середине XIV в. Москва держала в своих руках богатую торговлю на всей центральной русской равнине.

Большой торговый посад, возникший к востоку от Кремля (В летописных источниках XIV в., а именно с 1331 г., начинает упоминаться "Кремник", т. е. Кремль, что указывает на территориальный рост Москвы, вышедшей за пределы Кремля своими посадами) на территории Китай-города, в княжение Калиты стал быстро расти. Развитие этого важнейшего района началось от реки, т. е. из Зарядья, где размещалась торговая пристань, и, несомненно, что в то же время уже появилось центральное московское "торжище" - предвестник всемирно прославленной Красной площади. Конечно, расположение и тем более очертания этой древнейшей торговой площади Москвы не могут быть в точности установлены без капитальных раскопок на территории Красной площади и в восточной части Кремля. И все же по аналогии с торговыми площадями Новгорода, Ярославля и других городов можно полагать, что общемосковский торг, согласно древней русской градостроительной традиции, имел растянутый план и находился за восточной городской (т. е. Кремлевской) стеной, выходя своим южным торцом к торговой пристани и переправе через реку. А поскольку переправа находилась в районе ныне существующего Москворецкого моста, постольку общее расположение площади почти совпадало с Красной площадью, лишь несколько смещаясь в западном направлении.

В правление Дмитрия Донского деревянные стены Кремля были уничтожены страшным пожаром (1365), а поскольку в то время назревала борьба с Литвой и татарами, постольку оставить Москву незащищенной было нельзя. В 1367 г. в Москве закладывают новую, уже не деревянную, а каменную стену. Эта первая московская каменная стена, известная под названием стены Дмитрия Донского, почти совпала с существующей Кремлевской стеной на всем ее протяжении, и, следовательно, территория Кремля получила значительное приращение за счет Красной площади. К сожалению, стена Дмитрия Донского до нас не дошла. В противном случае, мы имели бы, быть может, самое замечательное оборонительное сооружение Древней Руси, предвещавшее появление стен Ивангорода, Смоленска, Зарайска, Коломны и других городов, созданных русскими мастерами-"горододельцами".

При Дмитрии Донском Москва значительно расширилась и представляла собой живописное сочетание компактного кремлевского ядра с привольно разбросанными посадами и селами. Однако она еще не достигла пределов будущего Белого города, по границе которого теперь пролегает Бульварное кольцо, и тем не менее отдельные, уже застроенные радиальные дороги настолько вышли вперед, что город с птичьего полета должен был походить на звезду. Этот несомненный этап в истории планировочного развития Москвы бесследно исчез, ибо, как только появились второе и третье кольца оборонительных укреплений, город стал быстро уплотняться; свободные места между радиальными дорогами были застроены, и Москва приобрела ту кругообразную форму, которая известна нам из плана Годунова и так называемого "Петрова чертежа", а также из планов Олеария, Мериана и прочих авторов XVII в.

Церковь Вознесения в Коломенском, служившая обетным храмом угасавшей династии Рюриковичей

Основываясь на упоминании в летописях нескольких населенных пунктов, лежавших вокруг Москвы, можно выделить ряд радиальных улиц, безусловно существовавших в Москве на рубеже XIV и XV вв. Так, например, одна из местных очень ранних дорог вела к верховным москворецким лугам (Лужникам), где ставились стога остожья. На месте этой дороги впоследствии сложилась одна из радиальных улиц Москвы-Остоженка. Подобным же образом дорога, ведшая мимо Никитского монастыря к деревне Кудрино, положила начало Никитской улице. Большая водная смоленско-суздальская дорога, проходившая через Москву, теперь дополнилась сокращающей сухопутной дорогой, которая определила направление Арбата, Воздвиженки, Ильинки и Солянки. С возвышением Твери главной новгородской дорогой стала дорога через Тверь, впоследствии Тверская улица; направление на Дмитров вызвало свой особый путь на территории Москвы - Дмитровку, на Ростов - Никольскую и Лубянку, в Золотую Орду-Ордынку и т. д.

Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове, воздвигнутая в честь установления на Руси единодержавной царской власти

Следующий и несравненно более яркий период в строительстве Москвы наступил для нее в конце XV - первой половине XVI в., когда закончился процесс формирования централизованного Русского государства. Провозгласив христианскую Русь наследницей погибшей Византийской империи, "третьим Римом" (Датой падения Византийской империи считается 1453 г., когда войска турецкого султана Магомета II овладели Константинополем), Иван III принял новый государственный герб с двуглавым византийским орлом, и московские великие князья начинают претендовать на царский титул. В связи с объединением Руси возвысилась и самая личность московского великого князя, который стал единовластным правителем огромной страны. На этой политической почве и развернулись строительные работы в Московском Кремле, ибо в представлении господствовавшей социальной верхушки Москва должна была прославлять могущество централизованного Русского государства, не уступая в своем архитектурном убранстве пережившему тысячелетия Риму.

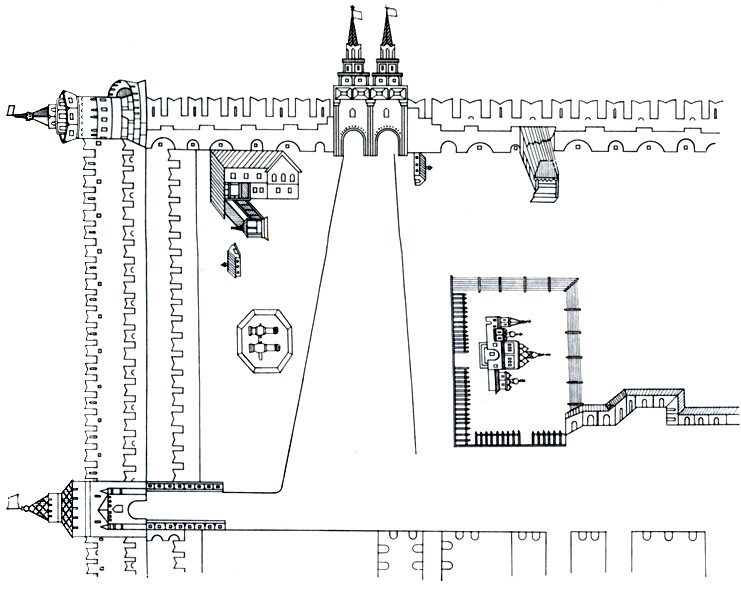

Москва. План-развертка северной части Красной площади по чертежу Афанасия Фомина (конец XVII в.). Вверху - Воскресенские ворота; налево от них - Земский приказ и угловая Собакина башня Кремля; у Никольских ворот - раскат с пушками; на углу Никольской улицы - Казанский собор

Ко времени Ивана III Кремлевские стены Дмитрия Донского, так же как и соборы, построенные Калитой, сильно обветшали, а кроме того, и не обладали требуемым великолепием. Именно поэтому Иван III начал свою строительную деятельность с капитальной перестройки Московского Кремля. Москва уже давно привлекала к себе иностранцев, и русские князья (особенно после переезда в Москву второй жены Ивана III - византийской царевны Софьи Палеолог) (Софья (до замужества Зоя) Палеолог - племянница последнего византийского императора Константина - жила при папском дворе в Риме, где и произошло заочное обручение ее с Иваном III) хорошо представляли себе Италию как родину искусства Возрождения.

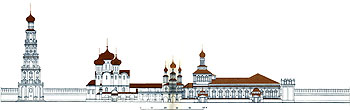

Москва. Продольный разрез по Новодевичьему монастырю в направлении восток - запад. Слева направо: колокольня, заложенная в 1690 г.; собор Смоленской божьей матери (XVI-XVII вв.); южные ворота с надвратной церковью (XVII в.); трапезная с церковью Святого духа (1685 г.)

Поскольку итальянские мастера считались в то время лучшими строителями оборонительных и гражданских сооружений, постольку было естественным приглашение итальянцев. Однако Иван III не собирался переносить в Москву стилистические приемы Возрождения, чуждые русской художественной культуре. Это обстоятельство сказалось и в выборе мастеров, и в их строительных работах на территории Московского Кремля.

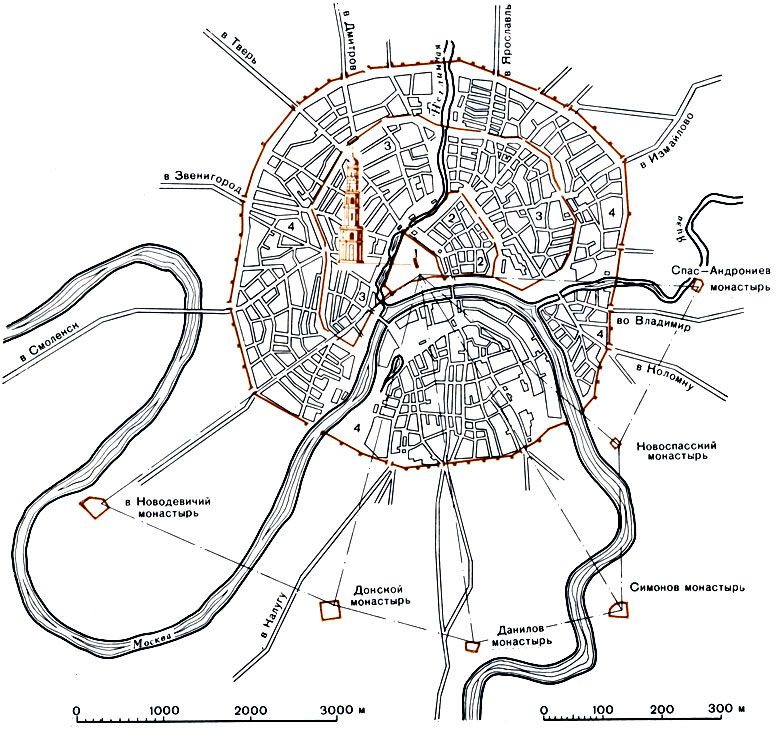

Москва. Оборонительные стены города и система загородных монастырей-сторожей в XVII столетии: 1 - Кремль с главной дозорной башней - колокольней Ивана Великого (стены построены в 1485-1499 гг.); 2 - Китай-город (стены построены в 1534-1538 гг.); 3 - Белый город (стены построены в 1586-1593 гг. архит. Федором Конем); Cпасо-Андрониев монастырь; 4 - Скородум, или Земляной город (стены деревянные, построены в 1591-1592 гг.)

Действительно, обладая большими экономическими возможностями, Иван III мог пригласить любого зодчего вплоть до самых выдающихся. Но этого не произошло, ибо русские послы искали за границей не учителей, а технически подготовленных и художественно восприимчивых строителей (Характерно, что летописцы, отмечавшие появление в Москве Фиораванте (в Софийском временнике под 1472 и в Львовской летописи под 1475 г.), обращали внимание на его умение составлять быстротвердевшие известковые растворы для каменной кладки, т. е. видели в нем не столько художника, сколько инженера, технолога и фортификатора), способных учиться и творить в духе русского национального зодчества. В лице Фиораванте, Алевиза, Солари и других архитекторов были найдены именно те мастера, которые волей или неволей соглашались радикально изменить свой родной художественный язык и заново начать на Руси свою архитектурную карьеру.

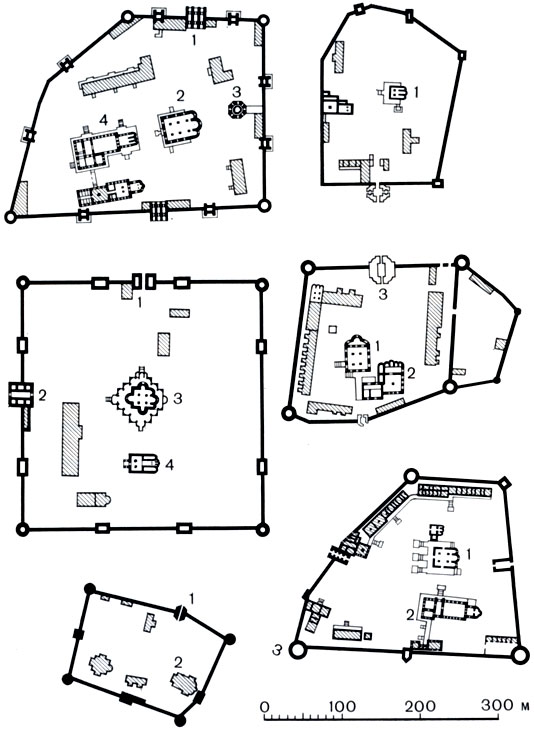

Москва. Планы монастырей-сторожей сверху вниз: Новодевичий монастырь (основан в 1525 г. в память возвращения в состав русского государства Смоленска): 1 - Северные ворота; 2 - собор Смоленской божьей матери; 3 - колокольня; 4 - трапезная с церковью Святого духа (каменные стены монастыря построены в конце XVII в.). Донской монастырь (основан в 1591 г. в память победы над крымским ханом Казы-Гиреем): 1 - северные ворота; 2 - западные ворота; 3 - так называемый Новый собор Донской божьей матери; 4 - Старый собор (стены монастыря возведены в 1686-1698 гг.). Данилов монастырь (основан в конце XIII в.; восстановлен в 1560 г.): 1 - ворота; 2 - собор (каменные стены и башни монастыря построены в XVII в.). Спасо-Андрониев монастырь (основан в 1360 г.): 1 - Спасский собор; к западу от него - трапезная; к югу - церковь Рождества. Новоспасский монастырь (основан в 1490 г.): 1 - Спасо-Преображенский собор; 2 - церковь Покрова; 3 - ворота (каменные стены монастыря построены в 1640-1642 гг.). Симонов монастырь (основан при Дмитрии Донском около 1379 г.): 1 - Успенский собор; 2 - трапезная (каменные стены построены в XVI-XVII вв.)

Это отношение к иностранцам известно из творческой биографии Фиораванте, которому перед постройкой Успенского собора предложили изучить архитектурные формы владимирского церковного зодчества, с тем чтобы воплотить в сооружаемом здании вековые художественные традиции русских мастеров (См. В. Снегирев. Аристотель Фиораванте и перестройка Московского Кремля. М., 1935). Несомненно, что такие же требования были предъявлены и всем другим итальянским архитекторам. Вот почему все здания, выстроенные итальянцами при Иване III, по справедливости можно считать произведениями русского архитектурного гения, а их творцов, нашедших в Москве свою вторую родину, - мастерами русского искусства.