Троице-Сергиева лавра (основана в 1340 г.). Восточный фасад ансамбля

Представляя собой центральную часть города, снабженную всем необходимым вплоть до продовольственных складов и арсенала, кремль во время осад слуяшл убежищем для всего городского населения. Это подтверждается мшшеством исторических факторов, в частности обороной Москвы при нашествии Девлет-Гирея. А отсюда и вытекали большие размеры кремлей. Городские замки Зальцбурга, Мантуи, Лондона и других европейских городов далеко уступали в размерах Московскому Кремлю и даже Новгородскому кремлю, да иначе и не могло быть, ибо русский кремль всегда являлся укрепленным "внутренним городом" (Отметим, что монастыри занимали территорию 5, 7 и 10 га; кремли нередко достигали 12, 15 и даже 25 га (что можно видеть на примере Московского Кремля), однако западные городские замки, включая средневековый Лувр и Тауэр, лишь в самых редких случаях имели площадь 3-5 га).

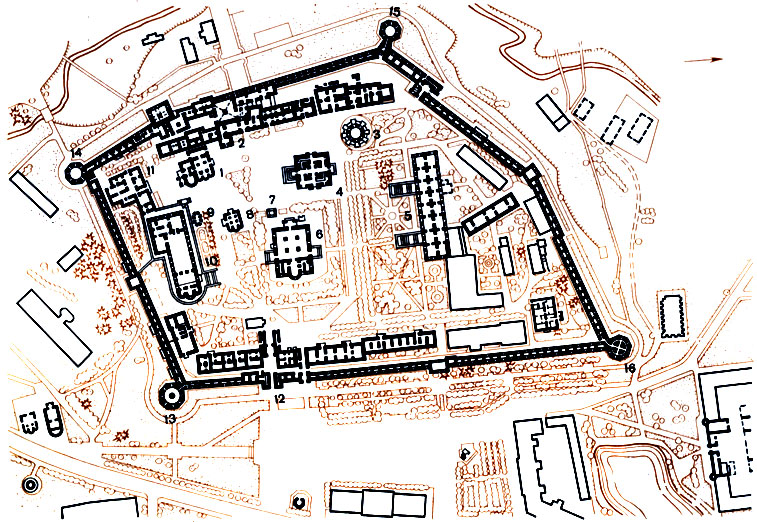

Троице-Сергиева лавра. Генеральный план ансамбля: 1 - Троицкий собор (1422-1423 гг.); 2 - кельи и больничная палата с церковью Зосимы и Савватия (1635-1637 гг.); 3 - церковь Одигитрии; 4 - колокольня (1741-1770 гг.); 5 - царские чертоги; 6 - Успенский собор (1559-1585 гг.); 7 - Надкладезная часовня; 8 - Духовская церковь (1476-1477 гг.); 9 - часовня св. Михея; 10 - трапезная палата (1685-1692 гг.); 11 - митрополичьи покои; 12 - надвратная церковь Иоанна Предтечи; 13 - Пятницкая башня; 14 - Певческая башня; 15 - Плотничья башня; 16 - Утичья башня (стены и башни лавры построены в 1540-1550 гг., перестраивались в середине XVII в.)

Для характеристики особенностей кремлей и монастырей на с. 291 приведена таблица планов, исполненных в одном масштабе. Как видно из этой таблицы, кремли и монастыри имели весьма разнообразные размеры и формы, определявшиеся местной естественной топографией и условиями обороны. Поскольку впадение речки Неглинной в Москву-реку образует острый угол, постольку Московский Кремль на всех этапах его развития получал треугольную форму. Неправильные овальные очертания Новгородского кремлевского холма предопределили овальную форму кремлевских укреплений: в той же мере были оправданы и пятиугольник соловецких оборонительных стен, и неправильная многоугольная форма Кириллово-Белозерского монастыря и кольцеобразные очертания кремля в Свияжске. Во всех перечисленных случаях при планировке не только соблюдались условия обороны, но и достигалась композиционная связь крепости с окружающим ландшафтом. Однако если кремль возникал на равнине, лишенной резких складок рельефа, то планировщики получали свободу в выборе форм. Именно поэтому Донской монастырь, Зарайский и Тульский кремли, так же как и крепости, основанные Иваном Грозным на западных границах Русского государства, получили геометрически правильные очертания. Отсюда становится очевидным, насколько ошибочными были утверждения тех историков русского градостроительства, которые полагали, что регулярные планировочные приемы были целиком занесены в Россию из западных стран. Города в виде правильно очерченных прямоугольных или циркульных форм возникали во всех странах и во все эпохи. А если вспомнить правильные формы некоторых славянских городищ, а также древние народные сказания, в которых фигурируют фантастические регулярные города, то станет понятным, к какому отдаленному времени восходят истоки русского регулярного планировочного искусства (По этому поводу см. работы: Лавров В. А. Национальные традиции русского градостроительства; Ильин М. А. Русское зодчество XVI столетия. В первой из них приводится много планов славянских и дославянских городищ, вторая же обращает внимание читателей на формы городов, описанных в народных сказаниях и легендах).

Общий вид Троице-Сергиевой лавры с юго-восточной стороны

Историю развития русских монастырей и кремлей XV-XVII вв. можно разделить на два периода: 1) ранний, когда кремль имел оборонительное значение, и 2) более поздний, когда кремль превращался в общественный центр и становился украшением города. Все ранние кремли, вплоть до эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова, имели простые и суровые формы. Прямоугольные или круглые башни с невысокими шатровыми крышами едва поднимались над зубчатыми стенами кремлей. Отсутствие орнаментации в виде поясов или белокаменных и керамических вставок объяснялось прямым оборонительным назначением башен и стен. Выше уже говорилось, что с укреплением Русского государства потребность в таких кремлях постепенно снижалась. В первую очередь стали отмирать кремлевские укрепления в центральных городах, начиная с Москвы, но, поскольку кремль всегда заключал в себе лучшие здания города, постольку естественным было желание украшать его, выделяя на фоне города выразительным силуэтом. И вот в XVII столетии происходит короткий по времени, но необыкновенно пышный расцвет кремлевского зодчества. Все, что накопили русские мастера в течение многих сотен лет в строительстве теремов и церквей, теперь применяется к кремлевским башням. Высокий каменный шатер с дозорной вышкой наверху, фигурные крыши, напоминающие церковные купола Украины или причудливые покрытия деревянных башен-"повалуш" и жилых хором, остроконечные золоченые шпили или тяжеловесные пирамиды черепичных крыш и, наконец, разнообразные резные флюгеры в виде флагов, драконов и львов превращают силуэты кремлей в ни с чем не сравнимое зрелище.

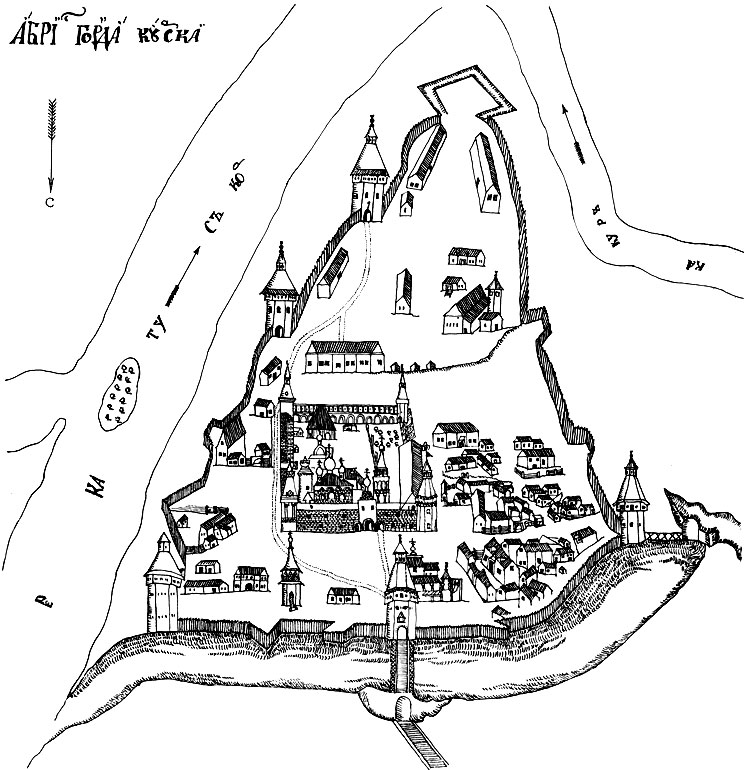

Аксонометрическое изображение г. Курска, исполненное Михаилом Золотиловым в 1722 г. (обнаружено архит. С. И. Федоровым в ЦГВИА). На плане ярко выделяется квадратный каменный Знаменский монастырь, напоминающий регулярные русские крепости конца XV, XVI и XVII вв. Город некогда защищали зигзагообразная цепочка частоколов и глубокий ров с северной стороны, засыпанный при Екатерине II (копия с чертежа Золотилова сделана студентом В. Губским)

Вслед за кремлями в конце XVII в. на тот же путь развития декоративного убранства вступили монастыри, теперь, как правило, получавшие богато украшенные стены и башни, надвратные церкви и высочайшие многоярусные колокольни. История строительства московского Новодевичьего монастыря, Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале и, наконец, строительства такого крупнейшего церковного центра, каким являлась Троице-Сергиева лавра, наглядно подтверждает это. Западноевропейские бурги никогда не переживали такого расцвета, и поэтому восторженные отзывы Олеария, Мейерберга и других иностранных путешественников о русских кремлях и монастырях можно принимать как объективное признание превосходства русского кремлевского зодчества над архитектурой западных замков (Адам Олеарий в своем "Описании путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно" сравнивает Москву с Иерусалимом, в чем можно видеть высшую оценку, ибо столица "святой земли" в представлении европейцев была красивейшим городом мира. Далее он говорит: "Что же касается кремлевских церквей, то в них купола обтянуты гладкою, густо позолоченной жестью, которая при ярком солнечном свете превосходно блестит и дает всему городу прекрасный облик" (гл. XXXIV, с. 153 перевода Ловягина. СПб., 1906). Из приведенной цитаты видно, насколько поражало иностранцев обилие золота, столь редкого в монохромных каменных городах Западной Европы).

Площади и улицы

По сравнению с кремлями и монастырями - этими сокровищами древнерусской градостроительной культуры - площади и улицы почти повсеместно играли второстепенную роль. Собственно улица в русском городе являлась только проездом. На главных улицах обычно устраивали бревенчатые настилы; однако самый способ застройки не обеспечивал улицам большого архитектурного эффекта. Дело в том, что вплоть до петровского времени во всех городах преобладал усадебный способ застройки.

Жилые дома бояр, купцов и прочих представителей господствовавшей социальной верхушки располагались, как правило, только внутри двора, тогда как на улицу выходили частоколы и заборы или в лучшем случае торговые помещения и подсобные хозяйственные постройки. Таким образом, архитектурный эффект чрезвычайно живописных рубленых теремов частично или совершенно терялся для улицы. Застройка улиц на окраинах городов почти ничем не отличалась от деревенской: в русских городах, как например, в Новгороде, она состояла из рубленых изб, выходивших своими торцами на улицу, а на Украине вдоль улиц тянулись плетни и сады, прерываемые побеленными хатами. Подобные улицы можно без труда различать на перспективных планах Москвы XVII в., а также на плане Киева работы стольника Ушакова. Однако улицы допетровских городов все же не были лишены живописности, ибо каждая, даже самая простая постройка, возведенная в эпоху расцвета народного творчества, которым были отмечены XV, XVI и XVII вв., уже обладала художественным обаянием, а кроме того, улицы и площади всегда украшались многочисленными церквами.

Главными площадями древнерусских городов обычно являлись соборные и торговые площади. Однако, как показывают дошедшие до нас ансамбли, городская площадь вплоть до XVIII столетия никогда не являлась самостоятельной архитектурной темой. Действительно, происхождение древнерусских городских площадей было идентичным возникновению площадей в средневековых западноевропейских городах. И там и здесь строились в первую очередь здания, а в интересах этих зданий (и чаще всего храмов) оставлялось незастроенным окружающее их пространство, которое и служило для тех или иных общественных целей. Поскольку храм должен был производить наибольшее впечатление, постольку все усилия зодчих прилагались к выбору для него наиболее удачного места, к определению лучших видовых точек и, наконец, к разработке его архитектурных форм. Чаще всего собор располагался в середине площади и воспринимался с угловых точек зрения, а при таком положении границы площади уже не имели решающего значения. Вот почему Ивановская и Соборная площади в Московском Кремле не получили правильных очертаний. В результате изучения городских площадей XV-XVII вв. следует отметить: 1) их относительно крупные размеры; 2) большое разнообразие в формах площади; 3) живописность силуэта застройки и 4) тенденцию к раскрытию внешнего ландшафта. По сравнению с главными площадями средневекового Парижа и тем более Лондона Красная площадь, почти не изменявшая своих границ вплоть до нашего времени, кажется колоссальной. Вероятно, не меньше ее была торговая площадь в Тобольске, и даже торжища внутри острогов не были небольшими площадками. Преобладание размеров русских городских площадей над западноевропейскими объясняется рядом причин, из которых главная заключалась в принадлежности посадских земель государству. Именно поэтому с таким большим размахом и легкостью осуществлялась расчистка территории вокруг Московского Кремля при Иване III, оставившая после себя величайшую площадь средневековой Европы - Красную площадь.