Владимир. Абсиды Дмитриевского собора

К периоду правления Всеволода 111 относится строительство Рождественского монастыря, занявшего юго-восточный угол мономаховой крепости (1192-1195). Тогда же женой князя Всеволода был основан Успенский "княгинин" монастырь у Ирининых ворот (1200-1201) и, наконец, над самой Клязьмой за пределами города возник Вознесенский монастырь. Так образовались все главные звенья в цепи архитектурных вертикалей, разместившихся по краям владимирского нагорья.

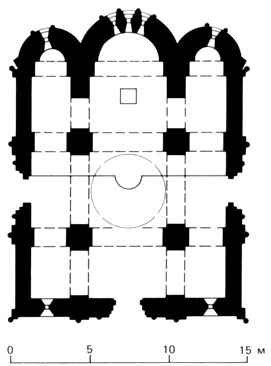

Владимир. План Дмитриевского собора

Анализируя генеральный план и архитектуру Владимира, нельзя не удивляться тому исключительному художественному мастерству, какое проявили русские мастера-"горододельцы", постепенно осуществлявшие город. В самом деле, Владимир получил очень ясную и выразительную планировочную структуру. Собственно город состоит из анфилады трех острогов, соединенных почти идеально правильной прямолинейной улицей. Благодаря наклону рельефа, постепенно понижающейся к р. Рпень, эта анфилада с украшающими ее высокими воротами отчетливо воспринимается из-за реки с востока. В более мягком ракурсе виден Владимир с западной стороны, опять-таки сверху вниз, но, разумеется, главные точки зрения на Владимир открываются с юга, с дороги на Муром, пересекающей заречные клязьминские луга. Отсюда все лучшие здания Владимира раскрывались полностью вместе с центрально расположенным детинцем, который создавал для соборов и великокняжеских теремов с золочеными крышами объединяющую понизу архитектурную оправу.

Судя по сообщениям летописей, Владимир XII-XIII вв. был значительным центром ремесленного производства, уступавшим в этом отношении только Киеву и Новгороду. Наличие великокняжеского двора с многочисленной дружиной вызывало к жизни деятельность бронников и кузнецов-оружейников, а широкое строительство Андрея и Всеволода сделало самой распространенной профессию каменщиков.

Ремесленники составляли во Владимире большинство населения; вслед за ними в численном отношении стояло боярство с его многолюдной челядыо, а затем и купечество, реже упоминавшееся в летописных источниках. Вся нижняя часть Владимира у Клязьмы, по обе стороны Волжских ворот, была своеобразным "подолом", где, помимо пристани, находился и торг. При Всеволоде III торг был переведен внутрь мономахова города, и, следовательно, в XIII в. в самой середине Владимира разместились два его жизненных центра - детинец и торг.

Однако время политического и строительного расцвета Владимира не было продолжительным. Разрушение некогда колоссальной Киевской империи продолжалось, и, по определению Маркса, "...попытка Андрея Суздальского собрать часть этой империи путем переноса столицы из Киева во Владимир оказывается успешной лишь постольку, поскольку она переносит разложение с юга в центр" (Маркс К. Секретная дипломатия XVIII века). Уже со смертью Андрея Боголюбского политическое значение Владимира пошатнулось, а после смерти Всеволода (1212) началась междоусобная борьба между его сыновьями, отрицательно сказавшаяся на развитии Владимира. Ростов и Суздаль, ранее подчинявшиеся Владимиру, теперь приобрели значение самостоятельных политических центров Залесской земли, а вместе с политическим упадком Владимира окончательно остановилось строительство.

В 1238 г. полчища Батыя подступили к стенам Владимира, и после героической обороны город был сожжен и разграблен. Однако полное разорение Киева и экономические преимущества центральных русских земель поставили Владимир в более выгодное положение. В конце XIII в. город начинает возрождаться, а в 1299 г. сюда переносят свою резиденцию митрополиты "всея Руси".

Владимир продолжал оставаться самым крупным культурным центром вплоть до правления Ивана Калиты и даже после перенесения митрополии в Москву он пользовался особым уважением московских великих князей, на что указывает, в частности, присылка во Владимир Аристотеля Фиоравенти для изучения архитектуры владимирских соборов. Но возвышение Москвы и превращение ее в столицу централизованного русского государства в конечном счете отвлекло внимание от Владимира и он постепенно отошел в разряд второстепенных русских городов.

Архитектура кремлей и монастырей

Центрами русских городов XV-XVII вв. обычно являлись кремли или, изредка, монастыри. Сравнивая кремль с западноевропейской городской цитаделью (т. е. с замком или "бургом"), нельзя не отметить существенных различий между ними. В самом деле, "бург" служил только резиденцией государственной власти в лице короля или менее значительного феодала, тогда как кремль, помимо княжеских или царских теремов, вмещал в себя церкви, административные здания, склады, арсеналы, а также площади общественного назначения и, наконец, большое число жилых домов самой разнообразной социальной принадлежности. Уже из этого становится понятным, что кремль имел более демократический характер, чем городские замки западноевропейских городов. Но, помимо этого, кремли значительно отличались от них своими размерами, планировкой и архитектурным убранством.