Суздаль. Спасо-Евфимовский монастырь (основан в 1352 г.). Ворота и угловая юго-восточная башня

Однако каким бы ни был план русского допетровского города, в целом он представлял собой единую планировочную композицию, имевшую свой ясный центр, свою оправданную топографией систему улиц и умело размещенные въезды.

В этом отношении русские города стояли в одном ряду с наиболее выдающимися городами средневековой Европы.

Население и размеры городов

Интенсивное строительство крепостей на окраинах Российского государства обезопасило центральные районы страны и в первую очередь самую Москву от вражеских нападений. Это обстоятельство и послужило причиной если не полного, то частичного разоружения Московского Кремля, который мог теперь получить несовместимое с условиями обороны декоративное убранство. В 1685 г. в Москве началась надстройка всех Кремлевских башен, несравненно украсившая силуэт Кремля и сильно повлиявшая на все кремлевское зодчество в целом. Собственно этим необыкновенно пышным расцветом архитектуры кремлей и закончилась история русского градостроительства XV-XVII вв.

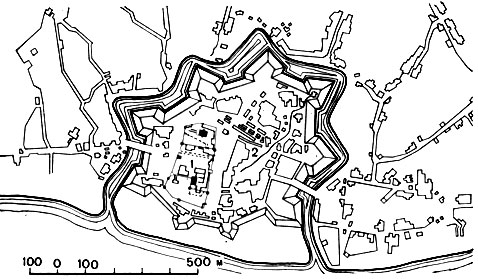

Ростов Великий. План города в конце XVII в.: 1 - кремль; 2 - посад с торговой площадью; за пределами земляных валов и рвов - слободы

Судить о населении русских городов XV-XVII вв. крайне трудпо ввиду Население и размеры отсутствия достоверных статистических данных. Общие переписи населения в виде так называемых ревизий начались лишь в петровское время, тогда как в XVI и XVII вв. существовали только весьма примитивные "подворные переписи", не дававшие даже самого отдаленного представления о действительной численности городского населения. Чтобы определить население Москвы, И. Е. Забелин в своей капитальной "Истории города Москвы" приводил число погоревших дворов и церквей и в результате тщательного учета цифр признавал неустойчивость своих выводов. Ростов Великий. План города в конце XVII в.: 1 - кремль; 2 - посад с торговой площадью; за пределами земляных валов и рвов - слободы

Судить о населении русских городов XV-XVII вв. крайне трудпо ввиду Население и размеры отсутствия достоверных статистических данных. Общие переписи населения в виде так называемых ревизий начались лишь в петровское время, тогда как в XVI и XVII вв. существовали только весьма примитивные "подворные переписи", не дававшие даже самого отдаленного представления о действительной численности городского населения. Чтобы определить население Москвы, И. Е. Забелин в своей капитальной "Истории города Москвы" приводил число погоревших дворов и церквей и в результате тщательного учета цифр признавал неустойчивость своих выводов.

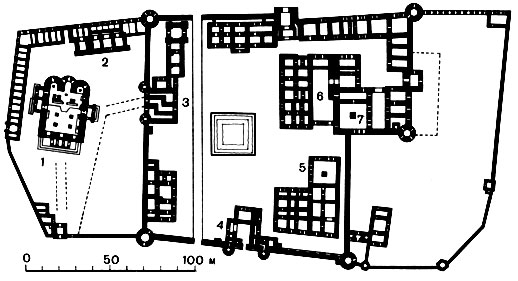

Ростов Великий. План кремля в конце XVII в.: 1 - Успенский собор; 2 - звонница; 3 - северные ворота с церковью Воскресения; 4 - западные ворота с церковью Иоанна Богослова; 5 - Красная палата; 6 - архиерейский дом; 7 - Белая палата

Летописные источники и записки иностранных путешественников очень часто сообщают совершенно фантастические цифры. Так, например, иностранные писатели XVI и XVII вв. говорят о 40 тыс. дворов, будто бы имевшихся в Москве, тогда как тщательно проведенная подворная перепись 1701 г. обнаружила в столице только 16 358 обывательских дворов. Еще более преувеличивали иностранцы население Великого Новгорода, который, якобы, имел в XIV в. 400 тыс. жителей. Эту цифру нельзя считать достоверной, если принять во внимание, что город занимал (вместе с внутренними водами) только 450 га. В 1545 г. население Новгорода исчислялось не более чем в 50 тыс. жителей, а по ревизии 1719 г. в нем находилось только 2303 плательщика податей. Таким образом, наши суждения о населении городов могут основываться скорее на сопоставлениях косвенных данных, чем на прямых указаниях исторических источников. Ростов Великий. План кремля в конце XVII в.: 1 - Успенский собор; 2 - звонница; 3 - северные ворота с церковью Воскресения; 4 - западные ворота с церковью Иоанна Богослова; 5 - Красная палата; 6 - архиерейский дом; 7 - Белая палата

Летописные источники и записки иностранных путешественников очень часто сообщают совершенно фантастические цифры. Так, например, иностранные писатели XVI и XVII вв. говорят о 40 тыс. дворов, будто бы имевшихся в Москве, тогда как тщательно проведенная подворная перепись 1701 г. обнаружила в столице только 16 358 обывательских дворов. Еще более преувеличивали иностранцы население Великого Новгорода, который, якобы, имел в XIV в. 400 тыс. жителей. Эту цифру нельзя считать достоверной, если принять во внимание, что город занимал (вместе с внутренними водами) только 450 га. В 1545 г. население Новгорода исчислялось не более чем в 50 тыс. жителей, а по ревизии 1719 г. в нем находилось только 2303 плательщика податей. Таким образом, наши суждения о населении городов могут основываться скорее на сопоставлениях косвенных данных, чем на прямых указаниях исторических источников.

Ростов Великий. Южный фасад надвратной церкви Иоанна Богослова (построена в 1683 г.)

Если принять во внимание территориальные размеры городов, число дворов и отдельные сообщения летописцев об эпидемиях, войнах и пожарах, то на основании всех этих данных можно приблизительно исчислить городское население, разумеется, не претендуя на точность. Население русских городов (за исключением "смутного времени", когда, по свидетельствам летописцев, многие города совершенно обезлюдели) непрерывно возрастало из века в век. В конце XVII в. Москва, занимавшая около 2 тыс. га и вмещавшая в себя более 16 тыс. дворов, свободно могла иметь до 200 тыс. жителей (Согласно данным первой поголовной и достаточно достоверной переписи населения 1784 г., в Москве насчитывалось 217 тыс. постоянных жителей. Несмотря на территориальный рост Москвы в XVIII столетии, нужно учитывать значительную убыль населения в связи с переводом столицы в Петербург, а при таком положении цифры конца XVIII в. могут быть отнесены и к допетровской Москве). Второй по значению город России - Ярославль, насчитывавший по описи 1646 г. 2803 двора при территории примерно 360 га, мог иметь от 30 до 40 тыс. жителей. Для Новгорода, как и для всех прочих городов Новгородской земли, опустевших после переселения Иваном III 8 тыс. семей, нужно принимать во внимание данные XV, а не XVI и XVII вв. Согласно этим данным, население Новгорода перед потерей им независимости могло достигать 50-60 тыс. человек.

Конечно, население русских городов не могло быть постоянным уже по одному тому, что на зиму в города съезжалось боярство и дворянство со своей многочисленной челядью. Ярмарки также вызывали приливы населения, а если считать, что колебания населения достигали 40-50% минимальных цифр, то население Москвы можно определять в пределах от 200 до 300 тыс. человек, население Ярославля - от 30 до 50 тыс., а население Новгорода - от 50 до 75 тыс. человек. Если сопоставить эти цифры с населением западноевропейских городов, то Москва окажется среди крупнейших столиц масштаба Лондона, Парижа и Мадрида, Новгород сравняется с Флоренцией и Генуей, а Ярославль превзойдет все крупнейшие города Ганзейского союза. По сравнению с главными русскими городами города средней величины давали резкое снижение численности - вплоть до 5 тыс. жителей и ниже, тогда как население небольших городов и сибирских острогов исчислялось не тысячами, а сотнями человек. Ростов Великий. Южный фасад надвратной церкви Иоанна Богослова (построена в 1683 г.)

Если принять во внимание территориальные размеры городов, число дворов и отдельные сообщения летописцев об эпидемиях, войнах и пожарах, то на основании всех этих данных можно приблизительно исчислить городское население, разумеется, не претендуя на точность. Население русских городов (за исключением "смутного времени", когда, по свидетельствам летописцев, многие города совершенно обезлюдели) непрерывно возрастало из века в век. В конце XVII в. Москва, занимавшая около 2 тыс. га и вмещавшая в себя более 16 тыс. дворов, свободно могла иметь до 200 тыс. жителей (Согласно данным первой поголовной и достаточно достоверной переписи населения 1784 г., в Москве насчитывалось 217 тыс. постоянных жителей. Несмотря на территориальный рост Москвы в XVIII столетии, нужно учитывать значительную убыль населения в связи с переводом столицы в Петербург, а при таком положении цифры конца XVIII в. могут быть отнесены и к допетровской Москве). Второй по значению город России - Ярославль, насчитывавший по описи 1646 г. 2803 двора при территории примерно 360 га, мог иметь от 30 до 40 тыс. жителей. Для Новгорода, как и для всех прочих городов Новгородской земли, опустевших после переселения Иваном III 8 тыс. семей, нужно принимать во внимание данные XV, а не XVI и XVII вв. Согласно этим данным, население Новгорода перед потерей им независимости могло достигать 50-60 тыс. человек.

Конечно, население русских городов не могло быть постоянным уже по одному тому, что на зиму в города съезжалось боярство и дворянство со своей многочисленной челядью. Ярмарки также вызывали приливы населения, а если считать, что колебания населения достигали 40-50% минимальных цифр, то население Москвы можно определять в пределах от 200 до 300 тыс. человек, население Ярославля - от 30 до 50 тыс., а население Новгорода - от 50 до 75 тыс. человек. Если сопоставить эти цифры с населением западноевропейских городов, то Москва окажется среди крупнейших столиц масштаба Лондона, Парижа и Мадрида, Новгород сравняется с Флоренцией и Генуей, а Ярославль превзойдет все крупнейшие города Ганзейского союза. По сравнению с главными русскими городами города средней величины давали резкое снижение численности - вплоть до 5 тыс. жителей и ниже, тогда как население небольших городов и сибирских острогов исчислялось не тысячами, а сотнями человек.

|

Пользовательского поиска

Пользовательского поиска

|

Декоративное убранство шатра Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. Работа исполнена одновременно со строительством Свияшска, Александровской слободы и тех беспримерных памятников зодчества, которые увенчиваются храмом Василия Блаженного

Одной из самых выдающихся крепостей конца XV в. была Ивангородская крепость, построенная в 1492 г. на правом берегу р. Наровы, напротив иарвского замка Германа (Стены Ивангорода, как и замка Германа, были взорваны немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны. В настоящее время восстановлены). Сложенная из камня в предельно короткий срок (не более трех месяцев), Ивангородская крепость явилась образцовой постройкой как в стратегическом отношении, так и по художественной выразительности ее суровых башен и стен. В 1495-1500 гг., по повелению Ивана III, были перестроены каменные стены Новгородского детинца. В 1500-1511 гг. в Нижнем Новгороде сооружается каменный кремль невиданных для того времени размеров (длина стен - около 2 км). В 1514 г. после возвращения ранее отторгнутого от Руси Смоленска строятся новые деревянные стены для защиты этого крайнего западного русского города. Помимо смоленских укреплений, в правление Василия III (1505-1533) на Волге был основан город Васнль (Васильсурск), в 1525-1533 гг. был построен Коломенский каменный кремль, а в 1531 г. - Зарайский кремль; через Зарайск и Коломну в направлении заново отстроенного Тульского кремля прошли оборонительные посты и "засеки", защищавшие южные границы Русского государства. Давая описания русских городов начала XVI в., Сигизмунд Герберштейн (Автор "Записок о московитских делах" Герберштейн побывал дважды на Руси - в 1517 и 1526 гг. Сочинение Герберштейна, интересное описаниями городов и городского быта, было переведено на русский язык и издано в Петербурге в 1908 г) называет 40 крепостей с деревянными и каменными кремлями; среди них фигурируют такие крепости, как Одоев, Стародуб, Вязьма, Дорогобуж, Ям, Копорье, Орешек, Холмогоры, Пинега, Двина и др.

Чтобы осуществить столь широкую программу оборонительного и городского строительства, необходимы были громадные средства. Эти средства государство выколачивало из феодальной деревни, с одной стороны, и из мелких посадских ремесленников, с другой. Посадские ремесленники несли на себе налоговое бремя и все трудовые повинности по строительству городских стен, мощению улиц, устройству мостов и т. д. Для взимания налогов городское население было разбито на сотни. Однако в отличие от посадских ремесленников, носивших название "черных людей" и составлявших абсолютное большинство городского населения, небольшая привилегированная часть городских жителей, так называемые "беломестцы", была освобождена на основе царских грамот от повинностей и налогов. Вовсе не платили налогов бояре, боярские дети, служилые люди, духовенство и торговые гости; к нетягловым людям относились также стрельцы, пушкари и "государевы ремесленники". Само собой разумеется, что между этими социальными группами происходила экономическая и политическая борьба, периодически выливавшаяся в стихийные мятежи и восстания. С уничтожением феодальной раздробленности главным строителем городов стало государство в лице московского великого князя. На государя "отписывают" (т. е. отбирают в пользу государства) значительную часть слободских и посадских земель, ранее принадлежавших монастырям и крупным феодалам (Ликвидация земельной собственности монастырей и феодальных князей в посадах и слободах произошла согласно "Указу о слободах" Ивана III. Эта отобранная земля стала именоваться государевой (или "черной") землей). На средства государства в кремлях сооружаются воеводские дворы, "приказные" или "съезжие" избы, вместительные склады оружия и продовольствия, строятся соборы, разбиваются площади и улицы. Но особенное внимание обращает государство на строительство монастырей и кремлей, служивших опорными пунктами обороны страны. Твердо помня недавно изжитую феодальную раздробленность Руси, московские великие князья не допускали правителями в крупные города даже членов правящей династии, о чем красноречиво говорит Герберштейн. Наоборот, в крепости и крупные города они отправляли воеводами лишь хорошо проверенных, преданных себе людей, по преимуществу из служилого дворянства. Эта тенденция постепенного оттеснения от власти потомков удельных князей ("княжат") и родовитого боярства и замены его дворянством проявила себя еще на рубеже XV и XVI вв., но в эпоху Грозного, на плечи которого легла историческая задача ликвидации пережитков феодальной раздробленности на Руси, боярство было окончательно сломлено.

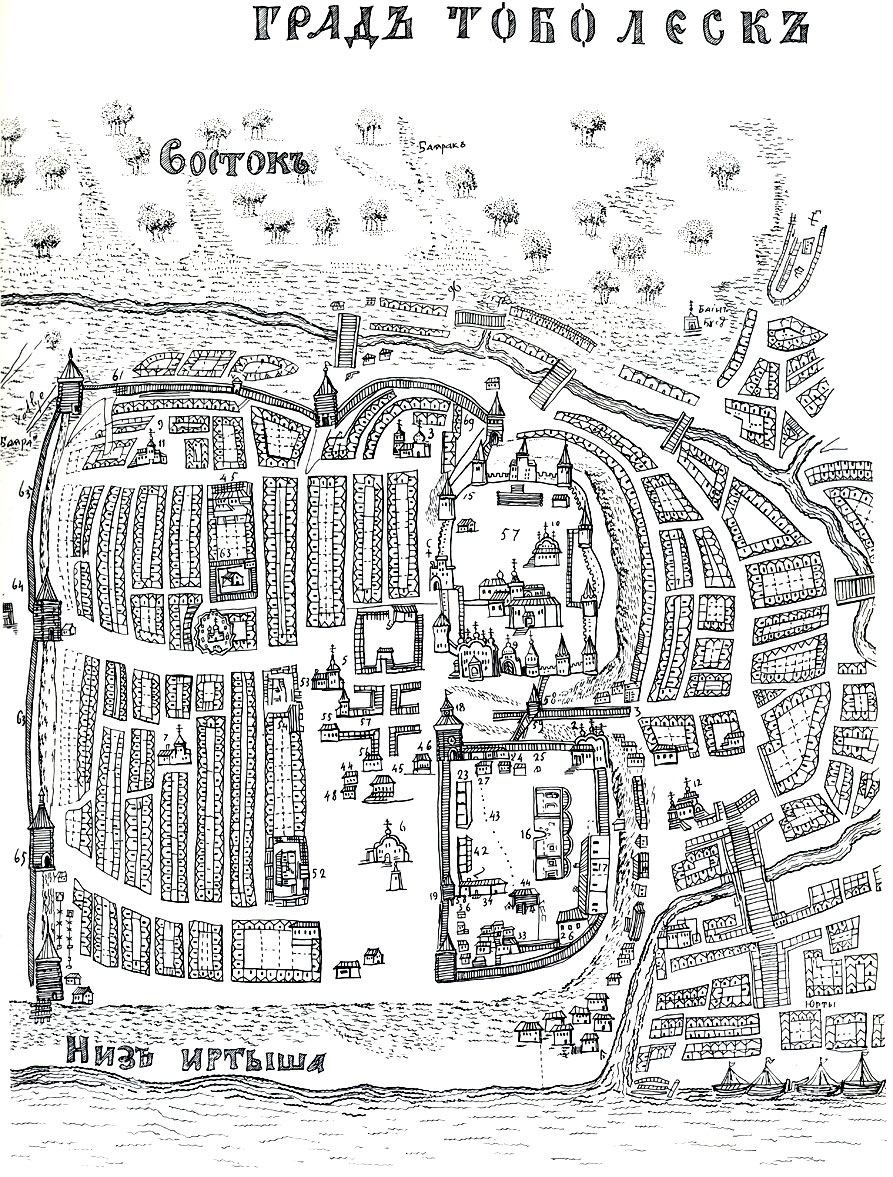

Тобольск. План города в конце XVII в. (по 'Служебной чертежной книге Сибири' С. Ремезова) На плане отчетливо выделяется укрепленный рублеными стенами нагорный город (слева) и расположенный у подножия холма посад (справа). Между ними (3) - Базарный взвоз с лестницей в 290 ступеней и (59) - воротной башней. По сторонам Базарного взвоза - деревянный 'город' (внизу) и каменный кремль, заложенный в 1697 г. (наверху). В 'городе': 18 - угловая Спасская башня с часами; 16 - приказная палата; 23 - пушечный амбар и другие общественные здания. На большой площади (левее кремля): 52 - воеводский двор; 44, 45, 46 - казацкие приказы, богадельня, таможня, гостиный двор и другие здания (цифры нанесены составителем плана Семеном Ремезовым)

Новый и чрезвычайно яркий период в истории русского градостроительства был связан с эпохой Ивана IV Грозного и его фактического преемника Бориса Годунова. Ко времени правления Грозного (1547-1584) некогда сильное золотоордынское ханство уже давно перестало существовать как единое политическое целое. Возникшие на обломках Золотой Орды Казанское и Астраханское царства далеко уступали Руси по уровню развития производительных сил. И вместе с тем Казань и Астрахань запирали естественную торговую артерию - Волгу, соединявшую Москву с Персией, Закавказьем и среднеазиатскими странами. Поэтому естественным было стремление Грозного (а вместе с ним и служилого дворянства, добивавшегося поместий) к завоеванию Казанского и Астраханского царств. В 1552 г. в результате победоносного похода на Казань вся средняя Волга открылась для русской торговли. В 1556 г. пало Астраханское царство, а в последние годы жизни Грозного продвижение на восток завершилось присоединением Сибири. Открытие волжского торгового пути па всем протяжении способствовало развитию русских городов. Еще в период борьбы с Казанью была построена громадная Свияжская крепость (Свияжская крепость интересна не только своей планировкой и расположением (на обособленном холме, который господствовал над устьем р. Свияги), но и самой организацией строительных работ. Здесь, как и во время строительства Ивангородской крепости, государство (в лице воеводы Адашева) сумело хорошо организовать подготовительные работы. Так, в весенний период к устью Свияги из-под Углича были пригнаны плоты со строительным лесом для городских стен и одновременно с этим расчищена территория, предназначенная для города. Во всех этих работах, помимо государевых строительных ремесленников, принимали участие войска. О строительстве Свияжска см. работу В. Подключникова "Планировка и постройка древнего Свияжска" (в сборнике "Архитектура СССР", вып. 3, 1943) и др. работы), а вскоре после нее построены Самара (1586), Саратов (1590) и Царицын (1589). Москва, получившая теперь возможность непосредственных торговых связей с Востоком, и такие старые поволжские города, как Ярославль, Кострома и Нижний Новгород, сразу же проявили тенденции бурного роста. Так, в течение 50 лет после открытия волжского торгового пути Москва достигла предела нынешних Садовых улиц и получила две концентрические стены, тогда как Ярославль, обгоняя все прочие русские города, в XVII столетии занял второе место, уступая в торгово-промышленном значении только одной Москве.

Широкое строительство городов развернулось вместе с этим на западных окраинах русского государства в связи с Ливонской войной (1558-1583). Стремясь восстановить отнятый у Руси шведами непосредственный выход к европейским морям, Иван IV начал борьбу с Ливонией, а затем со Швецией и Польшей. Освободив Полоцк и превратив его в опорный стратегический пункт, Грозный построил вокруг Полоцка систему новых крепостей, в которую входили Сокол, Сусса, Туровля, Красная, Ситна и Касьянов. Подобно построенной ранее Ивангородской крепости эти города получили геометрически правильные прямоугольные, трапециевидные и треугольные очертания, давая неопровержимые доказательства тому, что русское градостроительство отнюдь не чуждалось регулярных планировочных приемов.

Одновременно со строительством крепостей в тот же период времени производилось укрепление монастырей, в свою очередь имевших стратегическое значение. Некоторое представление об архитектуре этих, по большей части уже исчезнувших деревянных монастырских ансамблей может дать изображение на иконе Богородицкого Тихвинского монастыря, относящееся к концу XVII в.

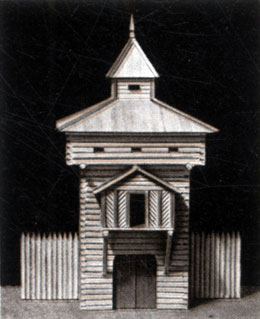

Освоение Сибири, начатое по заданию Москвы казачеством под предводи-тельством Ермака, а затем продолженное самой центральной властью, вызвало к жизни ряд новых деревянных рубленых городов. В 1585 г. произошла закладка Тюмени, в 1587 г. на правом высоком берегу Иртыша была основана столица Сибири - Тобольск; в 1595 г. сооружают Обдорск, в 1596 г. - Нарым, в 1601 г. - Мапгазею, а в 1604 г. - Томск. Следует отметить, что сибирские города, так же как и крайние западные крепости Ивана Грозного, получили регулярные планы.

Воротная башня Ильменского острога, лежавшего на торговом пути от Ангары в Якутию (по модели, исполненной Н. А. Буниным в 1976 г)

Геометрически правильные очертания городов XVI в., правильность в рас-положении башен, крепостных ворот, а очень часто и внутренних кремлевских церквей дают основание предполагать предварительное планировочное проектирование. Во всяком случае в распоряжении современлой науки о городе имеется ряд фактов, свидетельствующих о том, что города строились по "росписям", т. е. по точным описаниям предполагаемого к строительству города со всеми цифрами его размеров. Такие "росписи" обычно составлялись в Москве и по одобрении царя рассылались воеводам к исполнению. Насколько государство интересовалось строительством русских городов, показывает разработка первого рукописного плана Москвы под покровительством (а может быть, и мри непосредственном участии) царевича Федора Годунова. Этот план явился родоначальником всех прочих рукописных планов Москвы, включая и знаменитый "Петров чертеж". А поскольку и тот и другой чертежи предшествовали картографическим изданиям Мериана и Блавиана, постольку есть основание полагать, что русская градостроительная картография повлияла на западноевропейскую ознакомлением с первоклассными перспективными изображениями общерусской столицы (Следует отметить, что Годуновский план, так же как и "Петров чертеж" Москвы, был составлен в правление Годуновых, т. е. не позже 1605 г., тогда как лучший мериановский план Парижа относится к 1615 г., а изданный Мерианом план Москвы датируется лишь 1643 г. "Петров чертеж" (названный так по местонахождению его в бумагах Петра Великого) использовался всеми иностранными путешественниками, побывавшими в Москве в XVII столетии. Об этом см. ниже).

Тарск. План города в конце XVII в. (по 'Служебной чертежной книге Сибири' С. Ремезова). Тобольск и особенно Тарск и Кузнецк наглядно демонстрируют периферическое расположение кремлей, поддерживавших внешний оборонительный пояс городов

XV и XVI вв., отмеченные интенсивным развитием русских городов, были в то же время периодом расцвета церковного и гражданского зодчества. Превратившись в столицу объединенных русских земель, Москва стала привлекать к себе лучших зодчих еще в эпоху Ивана III. В Московском Кремле одновременно работали местные, псковские и "фряжские" мастера. Псковичи, воспитанные на архитектуре одноглавых и пятикупольных псковско-новгородских соборов, принесли с собой традиции северного русского зодчества, тогда как итальянцы в лице Фиораванте, побывавшего во Владимире, были проводниками владимиро-суздальской архитектуры. Неудивительно поэтому, что столкновение этих разнородных струй древнерусской архитектуры на почве Москвы, имевшей свое собственное архитектурное наследие, повлекло за собой взаимные влияния и придало Москве своеобразный художественный колорит. Перенесение шатровых форм из деревянной в каменную конструкцию и объединение нескольких шатров в пяти- и девятистолпную композицию также произошли в Москве, и с конца XV в. Москва, объединившая художественные силы всей страны, становится крупнейшим и ведущим центром русской архитектуры. Храм Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного, построенный Бармой и Посником, и колокольня Ивана Великого, законченная русскими мастерами в правление Годунова, явились плодами того исключительного художественного расцвета, которого достигла Москва, превратившаяся в столицу многонационального Российского государства.