Кириллов-Белозерский монастырь. Общий вид соборного ансамбля в сторону Сиверского озера

Хроника общеизвестных исторических событий показывает быстрый и неуклонный рост Москвы. Так, в 1271 г. при сыне Александра Невского князе Данииле Москва становится столицей удельного Московского княжества. Через 50 лет после этого, в правление Ивана Калиты, Москва превращается в резиденцию митрополитов (1326 г.) и почти одновременно с этим (1328 г.) в столицу великого княжества, а по прошествии еще 50 лет под предводительством выдающегося полководца князя Дмитрия Ивановича Донского Москва вступает в борьбу с татарами и наносит им первый сокрушительный удар на Куликовом поле (1380 г.). Однако еще большего могущества и славы достигает Москва в конце XV и в первой половине XVI в. при Иване III и Василии III, когда закончился процесс формирования централизованного русского государства (Архитектурным памятником этого крупнейшего исторического события, как полагают, явился храм Вознесения в Коломенском, построенный при Василии III в 1532 г. в честь рождения долгожданного наследника престола, в будущем первого русского царя - Ивана IV Грозного).

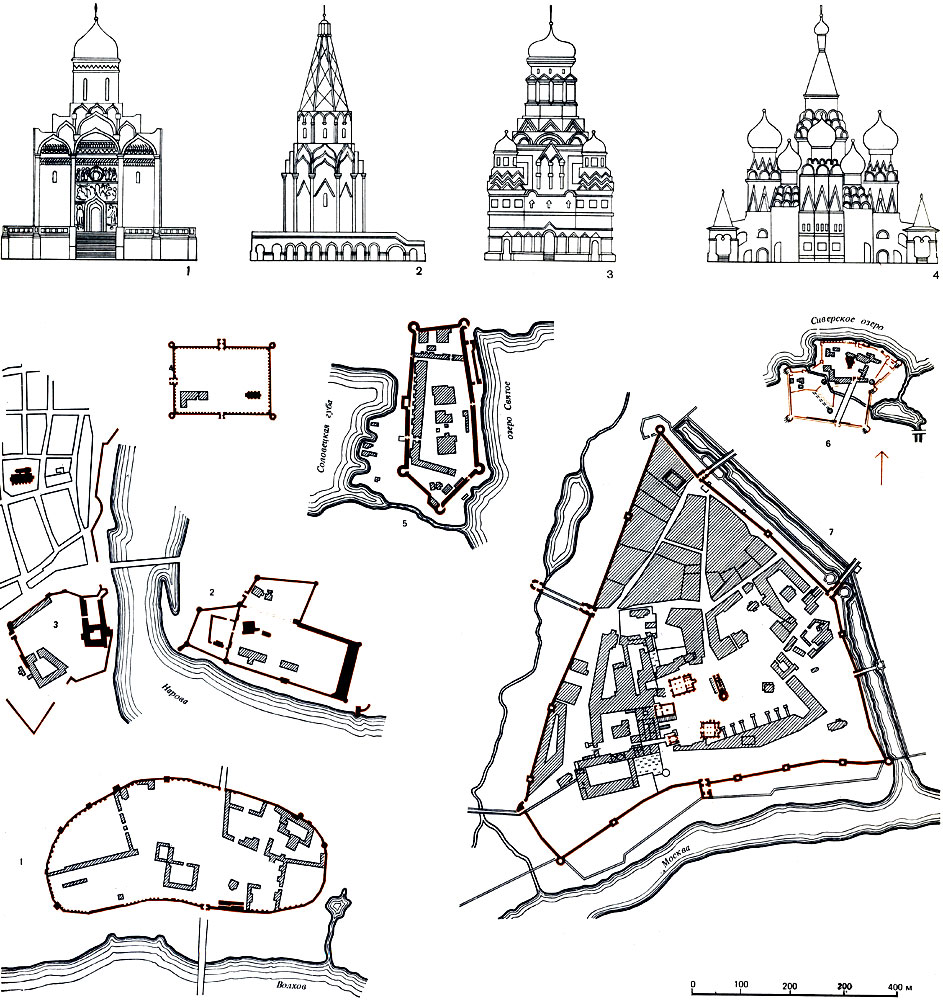

В XVI столетии закончилось формирование национального Русского государства, которое вслед за тем превратилось в многонациональную дершаву с политическим центром в Москве. Главные каменные храмы самодержавной Руси: 1 - церковь Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (1498 г.); 2 - церковь Вознесения в Коломенском (1532 г.); 3 - церковь Иоанна Крестителя в селе Дьякове близ Коломенского (1547 г,); 4 - собор Покрова 'что на Рву', построенный в 1555-1561 гг. Планы русских кремлей и монастырей XV-XVII вв.: 1 - Новгородский детинец; 2 - крепость Иван-город (перед постройкой последнего оборонительного сооружения, так называемого Главного вала, в 1615 г.); 3 - замок Нарвы с башней Длинный Герман; 4 - Зарайский кремль; 5 - Соловецкий монастырь; 6 - Кириллово-Белозерский монастырь; 7 - Московский Кремль (в конце XVII в.)

Давая характеристику Ивану III (правил с 1462 по 1505 г.), Маркс говорит: "В начале своего княжения Иван III все еще был данником татар, власть его все еще оспаривалась другими удельными князьями; Новгород, стоявший во главе управлявшихся вечем русских городов, господствовал на севере Руси; Польша и Литва стремились к завоеванию Москвы, а ливонские рыцари все еще не были сокрушены. К концу своего княжения Иван становится совершенно независимым государем... Казань лежит у его ног и остатки Золотой орды стремятся к его двору. Новгород... приведен к повиновению, Литва ущерблена и ее великий князь - игрушка в руках Ивана, ливонские рыцари побеждены. Изумленная Европа... была ошеломлена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Сам султан Баязет, перед которым трепетала Европа, услышал впервые высокомерную речь москвитянина" (К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века). Следует отметить, что почти одновременно с образованием централизованного Русского государства и в Западной Европе сложились крупные феодальные монархии: Испания, Франция и Англия. Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали, что непрерывная борьба между феодалами опустошала средневековую Европу и тормозила развитие ее производительных сил. В своей работе "О разложении феодализма и возникновении национальных государств" (Энгельс Ф. О разложении феодализма и возникновении национальных государств. - В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, с. 406-416) Энгельс выделяет экономику в качестве главного фактора объединения разрозненных западноевропейских феодальных княжеств в крупные государства. Однако в условиях феодальной Руси аналогичный процесс объединения всех великорусских земель был ускорен потребностями обороны.

Причины образования централизованного Русского государства заключались не только в укреплении внутренних экономических связей, но и во внешнеполитических и стратегических условиях.

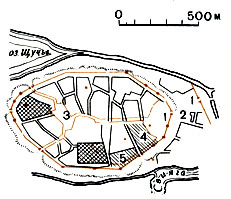

Свияжская крепость во второй половине XVI в. (черными прямоугольниками показаны церкви; заштрихованы клеткой территории монастырей): 1-1 - главная площадь, разделенная городской стеной на кремлевскую и посадскую части; 2 - Рождественские ворота; 3 - Ленивый Торжок; 4 - Артиллерийский двор; 5 - Житный двор

В XV и особенно XVI столетиях русский город превратился в большую экономическую и политическую силу. Город в лице верхушки его посадского населения, в первую очередь купцов, был заинтересован в устойчивой государственной власти, способной уничтожить таможенные заставы и обеспечить безопасность торговых путей. Верхушка ремесленного населения, тесно связанная с рынком, в свою очередь поддерживала государство, а служилое дворянство, пробивавшееся к власти, превращалось в опору московских великих князей и царей. Таким образом, город, вмещавший в себя вышеперечисленные социальные группы, способствовал централизации государственной власти и сам неизмеримо выигрывал от этого. Вот почему кривая роста русских городов, начиная с эпохи Ивана III, стала быстро и неуклонно подниматься.