Владимир. Общий вид соборного ансамбля со стороны долины р. Клязьмы

Обращенные на запад Золотые ворота назначались в качестве главного въезда во Владимир. Для этого были достаточно веские художественные основания, так как по соседству с воротами, вырисовываясь на фоне широких заречных просторов, высились богато украшенные княжеские резиденции с белокаменными церквами.

Золотые ворота относятся к числу интереснейших и довольно хорошо со-хранившихся памятников раннего владимирского зодчества. Так же как и в Киеве, Золотые ворота Владимира представляют собой громадный каменный куб с высокой аркой проезда. Сочетая в себе оборонительные функции с назначением триумфальной арки, Золотые ворота получили внутри специальную перемычку с бревенчатым настилом над створами, откуда и производился обстрел неприятеля. Есть основания полагать, что кубический белокаменный массив Золотых ворот первоначально служил основанием для шатровой надвратной церкви (Над Золотыми воротами стояла церковь Положения риз богородицы, перестроенная в 1795-1810 гг. Н. Н. Воронин, тщательно изучавший архитектурные памятники Владимира, считает этот храм бесстолпным с остроконечной шатровой деревянной крышей), и, следовательно, Золотые ворота всегда имели ступенчатый силуэт при очень значительной высоте. Все это резко и выгодно выделяло Золотые ворота на фоне связанных с ними бревенчатых стен и зеленых валов.

Владимир. Вид на Успенский собор и скаты кремлевского холма с западной стороны

Сооружая городские стены княжеской части Владимира, Андрей Боголюб- ский перестроил старую церковь Спаса, значительно украсив ее. Однако этим еще далеко не исчерпывалась его строительная деятельность. Бурное торгово-ремесленное развитие Владимира привело к образованию обширного посада к востоку от мономаховой крепости. И вот Андрей Боголюбский обваловывает этот район и сооружает крайние восточные (также белокаменные) ворота Владимира, так называемые Серебряные ворота, через которые проходила дорога на Суздаль, и новую загородную резиденцию князя - Боголюбово. Таким образом, уже в правление Андрея Боголюбского (1157-1174) Владимир приобрел свою трехчастную плани-ровочную структуру и занял все нагорное клинообразное плато, ограниченное Лыбедью и Клязьмой. Чтобы представить себе территориальный рост Владимира и объем военно-оборонительных работ, отметим, что к мономаховым стенам, имевшим 2,5 км в длину, теперь прибавилось 4,5 км новых стен, а общая площадь обвалованного города возросла почти до 150 га.

Московского государства XV-XVII веков

Градоосновательная деятельность центральной власти

Татарское иго, длившееся почти два с половиной столетия, было самым тяжким периодом в истории феодальной Руси.

Действительно, уничтожением цветущих русских городов и уводом в плен значительной части трудоспособного населения были в корне подорваны экономика и культура русского феодального города. Если в X-XII вв. продукция русского городского ремесленного производства поступала на рынки Византийской империи, а также в Чехию, Венгрию, Польшу и даже в Восточную Марку (Тихомиров М. H. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956; Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. M., 1948), то после нашествия татар (за исключением новгородской торговли) Русь надолго перестала влиять на экономическое развитие Европы. Если в XI-XII вв. русские города были самыми многолюдными и самыми благоустроенными во всей Европе, то в период татарского ига (опять-таки за исключением Новгородской земли) жизнь в городах замерла, а население их неизмеримо сократилось. В конце XIII в. Киев имел, например, только 200 домов, а при таком положении строительство каких-либо крупных общественных сооружений уже не могло иметь места.

Русские деревни во время нашествия татар также подверглись опустошению, и, следовательно, татарское иго подорвало развитие производительных сил всей страны. В этом и заключалась причина отставания Руси от европейских стран в течение ряда последующих столетий.

Однако татарам не удалось навсегда подчинить себе великий русский народ (Овободительная борьба против татар возглавлялась русскими городами; она началась еще в XIII в. широкой волной городских восстаний 1262 г). Империя Чингисхана и Батыя была сильна до тех пор, пока в ней окончательно не победил феодальный уклад, а с оседанием кочевников-татар на землю начался процесс разложения золотоордынского ханства. В этот период, т. е. через столетие после разрушительного нашествия Батыя, стали заметным образом возрождаться русские города.

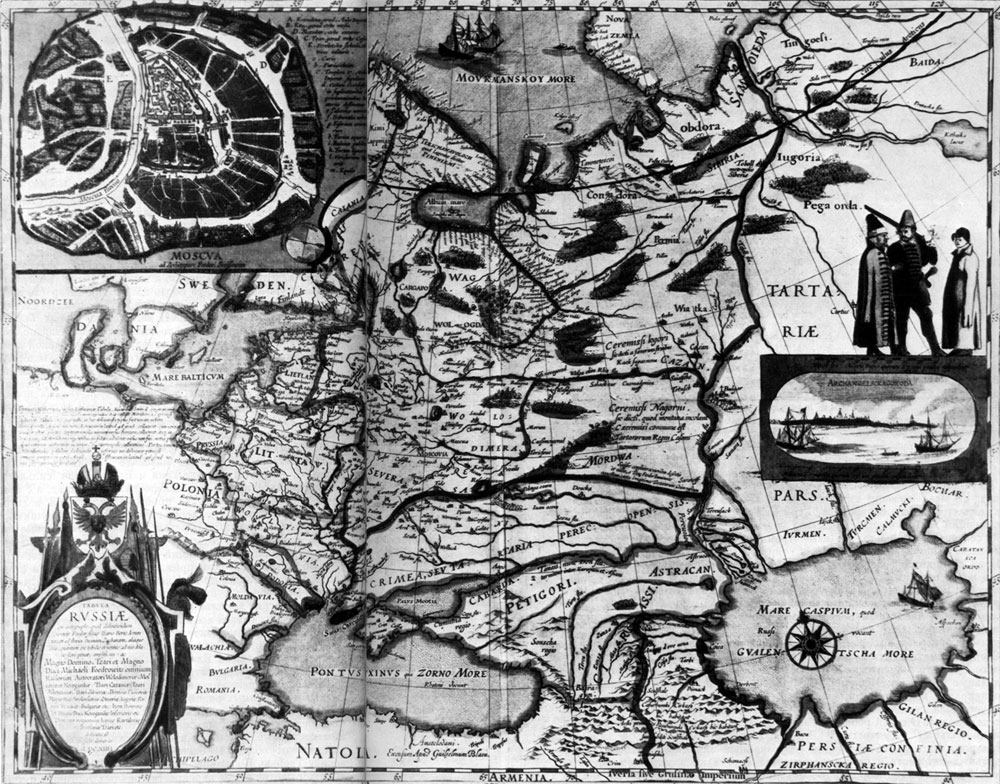

Карта России, составленная Гесселем Герардом (Hesselo Gerardo) в 1614 г. по русским первоисточникам

Перед татарским нашествием крупнейшими культурными центрами Руси были три ее столицы: древний и уже утративший свою политическую гегемонию Киев, торговый приильменский Новгород и столица Андрея Боголюбского - Владимир-на-Клязьме. Но ни одна из этих столиц, включая даже не затронутый нашествием Новгород, не сделалась объединяющим центром русских земель. Новгород при наличии далеко простиравшихся экономических связей все же был центром сравнительно мало населенного края; Киев с перемещением торговых путей и захватом Польшей юго-западной Галицкой Руси (Длительные притязания Польши на юго-западные русские земли закончились захватом Галицкой Руси в 1349 г. Для нее с целью окончательного отторжения захваченных областей была учреждена независимая от русской церковной власти митрополия) не имел благоприятных перспектив для возрождения, а близость Владимирского княжества к Волге и приволжским степям, где кочевали татары, подвергала Владимир постоянной угрозе набегов. Самое расположение Владимира вблизи "ополья", т. е. среди безлесных возделанных равнин, облегчало нападения татарской копницы, составлявшей главную силу Золотой Орды. Поэтому естественным был уход коренного населения из северо-восточных, южных и юго-западных княжеств в лесные, еще необжитые области страны. Такой ближайшей к этим княжествам областью была всхолмленная лесная равнина, лежавшая между Тверью, Коломной, Можайском и Юрьевом-Польским.

Кириллов-Белозерский монастырь. Стены и башни. Построены в XVI столетии; расширялись и укреплялись в 1633-1666 гг

В самом центре ее, на перекрестке речных торговых путей, стояла Москва, и это положение Москвы послужило одной из существенных причин ее возвышения.