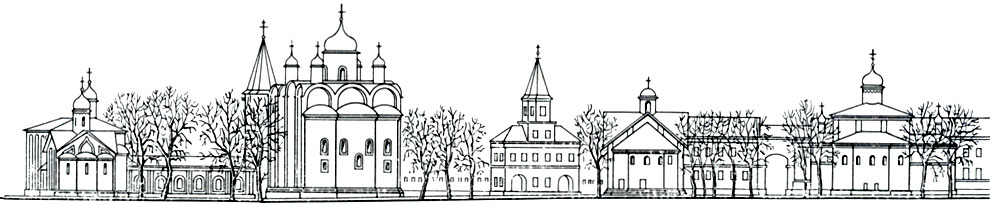

Новгород. Вид на Софийский собор и дом митрополита с южной стороны

Наличие двух этих крайних точек, закрепленных соборами, находит себе оправдание в центральном расположении Софийского и Никольского соборов, закрепляющих собой самую середину городской территории. И в то же время соборы Юрьева и Антониева монастырей являются опорными пунктами для ожерелья загородных храмов, окруживших впоследствии Новгород.

Трудно поверить, что кругообразное очертание Новгорода, состоящего из двух полукружий, разделенных рекой, получилось случайно в результате стихийного развития города. Русские мастера-"горододельцы" прекрасно знали геометрию и понимали преимущества круга как самой экономной кривой, дающей наиболее короткий оборонительный периметр. Поэтому, строя город на плоской равнине и не будучи связаны естественными рубежами, они могли задумать кругообразное очертание города. В распоряжении современной науки нет полных данных для того, чтобы считать Петра строителем кругообразных городских укреплений, но автором идеи таких укреплений и тем более основоположником ни с чем не сравнимого внешнего ожерелья новгородских храмов он вполне мог быть.

Летописные источники конца XII в. впервые упоминают древнейший Людин, или Гончарский, "конец", находившийся на Софийской стороне к югу от детинца (Упоминается под 1194 г. в Новгородской Синодальной летописи (СПб., 1888, с. 169). Следует отметить, что Людин конец соединялся с кремлем одной из самых ранних радиальных улиц, так называемой Добрыней улицей; продолжением этой улицы (уже в самом кремле) служила улица Епискупля, или Бискупля). Помимо Людина конца, в XII и XIII вв. на той же Софийской стороне существовали Загородный и Неревский концы, быть может, пока еще не слившиеся с детинцем в один сплошной строительный массив.

Гирлянда храмов, входивших в ансамбль Новгородского Ярославова дворища

Параллельно развитию концов на Софийской стороне происходило формирование аналогичных районов и на Торговой стороне. Южная половина правобережного Новгорода, где находилось Ярославово дворище, получила название Словенского конца, тогда как северная (за Федоровским ручьем) стала именоваться Плотницким концом. Есть все основания полагать, что в XII столетии торг - этот главный жизненный центр Великого Новгорода-уже существовал, располагаясь на Торговой стороне, между Ярославовым дворищем и кремлем. Для связи Торговой стороны с Софийской в 1133 г. был построен деревянный мост через Волхов, и город получил характерную для него двухчастную структуру с двумя центрами, прилегавшими к реке.