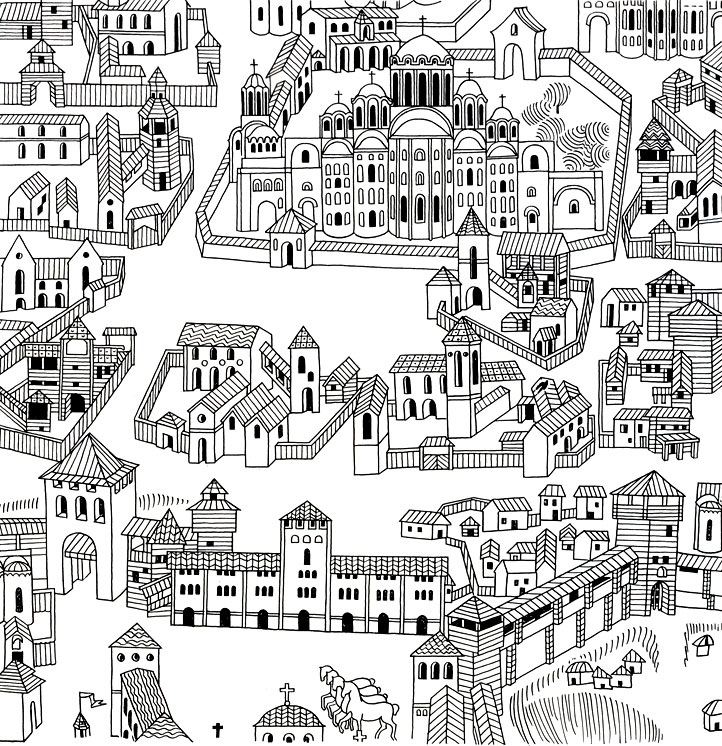

Киев. Схематический план города и его окрестностей в начале XI в. 1 - Десятинная церковь и Бабин торжок; 2 - церковь Василия; 3 - Батыевы ворота; 4 - Подольские ворота; 5 - ворота к Боричеву взвозу

Наличие в городе крупного (Десятинного) храма (О размерах Десятинной церкви можно судить по сохранившимся фундаментам. Церковь имела 37 м в длину и 34 м в ширину), стоявшего на площади, украшенной статуями, наличие теремов, также украшавших эту главную площадь днепровской столицы, и, наконец, близость громадных каменных ворот дают основание полагать, что уже в правление Владимира Святославича Киев получил достаточно крупный и архитектурно выразительный общественный центр, достойно возглавлявший архитектурную композицию всего города.

Киев. План города и окрестностей в XII и начале XIII в. 1 - Десятинная церковь; 2 - церковь Василия; 3 - Батыевы ворота; 4 - ворота к Боричеву взвозу; 5 - Подольские ворота; 6 - собор св. Софии; 7 - церковь св. Ирины; 8 - церковь св. Георгия; 9 - Золотые ворота; 10 - Львовские ворота; 11 - Лядские ворота; 12 - Михайловский Златоверхий монастырь; 13 - церковь Успения на Подоле

Судя по сообщению "Повести временных лет" о введении Владимиром принудительного обучения для детей его дружинников, в Киеве, вероятно, было построено несколько школ. За пределами города, близ высокого днепровского берега, возникла загородная резиденция Владимира-Берестово. Самый факт постройки этой резиденции, повлекшей за собой впоследствии ряд подражаний у других русских князей, свидетельствовал о возросшей мощи центральной власти, стремившейся окружить великолепием и возвысить личность князя как единовластного правителя страны. К сожалению, все перечисленные здания, включая и Десятинную церковь, до нас не дошли, в силу чего изучение архитектуры древнего Киева можно начинать лишь со времени правления сына Владимира-Ярослава I, прозванного Мудрым.

Попытки возрождения художественных образов древнего Киева и его главнейших ансамблей. Фрагмент центральной части города, видимого с высокого правого берега Днепра в западном направлении. На первом плане - форум Днепровской столицы (так называемый Бабин торжок) с каменными Батыевыми воротами и квадригой бронзовых коней, привезенных князем Владимиром из Херсонеса. Далее простирается главная улица Киева, ведущая к Золотым воротам и церквам Ирины и Георгия. Отчетливо воспринимается на чертеже весь Софийский кафедральный ансамбль, обращенный к Старокиевской горе (авторы реконструкции - архитекторы А. Д. Зорин, А. И. Кутовой и В. А. Розенберг; научный консультант - П. П. Толочко)

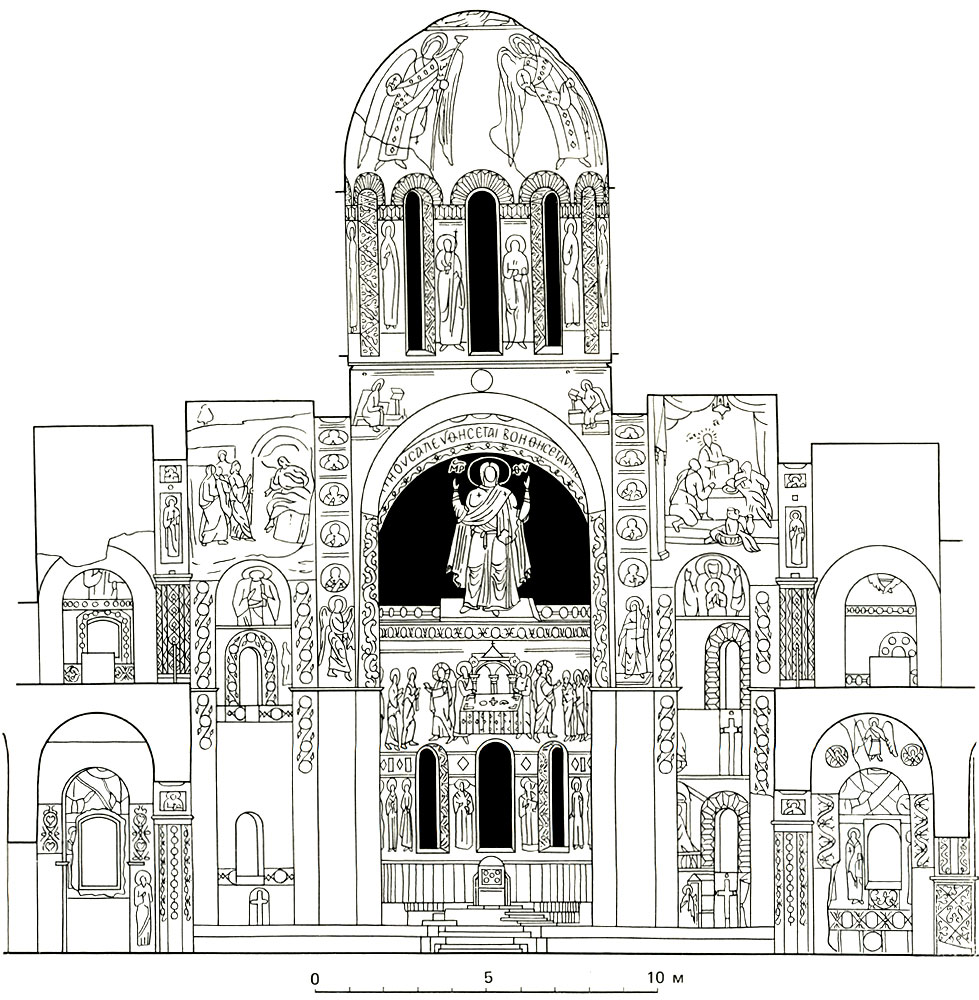

В правление Ярослава Мудрого Киев, возглавлявший еще нерасчлененную гигантскую Киевскую державу, особенно вырос. Расширение Киева происходило в трех направлениях: 1) вдоль Днепра, где впоследствии возник Михайловский Златоверхий монастырь; 2) в сторону подгорного Подола и 3) в направлении, перпендикулярном Днепру. На данном этапе развития Киева это последнее направление было преобладающим. Именно здесь, среди новых кварталов и на самом возвышенном месте плато, Ярослав построил знаменитый Софийский собор, оказавший огромное влияние на развитие русского церковного зодчества. Каменный Софийский собор был построен около 1037 г. и за свою почти тысячелетнюю историю неоднократно переделывался, все более и более расширяясь. Сильно видоизменился и силуэт собора, так как ныне существующие высокие главы, покрытые позолоченной медью, появились значительно позже. Поэтому, даже несмотря на обилие реконструкций, предлагавшихся и в прошлом, и в текущем столетии, очень трудно с уверенностью говорить о первоначальных архитектурных формах собора. Отметим лишь, что в XI в. Софийский собор, вероятно, имел пять нефов, простираясь в длину на 35 м. Высота собора, теперь составляющая 41 м (включая и крест), ранее не достигала и этой относительно небольшой высоты; однако благодаря нагорному расположению Софийский собор был виден издалека и, несомненно, в полной мере господствовал над Киевом. Что касается силуэта самого здания, то, вероятнее всего, он вписывался, как и большинство главных храмов русских городов, в пирамидообразную форму, которая давала ему оптическую устойчивость, столь необходимую монументальному зданию. Одновременно со строительством Софийского собора Ярослав Мудрый производил работы по укреплению и украшению своей столицы. В Киеве один за другим были построены: великокняжеский дворец, монастырь св. Георгия, монастырь св. Ирины и знаменитые Золотые ворота, оформлявшие главный въезд в город с западной стороны. Остатки Ярославовых валов, окружавших всю нагорную часть Киева, и теперь еще можно видеть среди центральных кварталов живущего города. Однако не менее важным строительным событием этого времени было зарождение второго центра Киева-Печерского монастыря, занявшего высокий берег Днепра, в 3 км к югу от самого города. В истории русской культуры Киевский Печерский монастырь (а с XVIII в. - Киево-Печерская лавра) сыграл прогрессивную роль как самый крупный центр русской образованности и учености в домонгольский период. Вместе с тем Печерский монастырь представлял собой очень ценный памятник зодчества - один из древнейших русских ансамблей. Монастырь, как и Софийский собор, создавался веками, и ко времени Ярослава Мудрого относятся только подземные храмы, находящиеся в так называемых Дальних и Ближних пещерах. Основание наземного монастыря с Успенским собором и деревянной монастырской оградой, по свидетельству Лаврентьевской летописи, произошло позднее, а именно в 1073 г. при князе Святославе, который щедро одарил монастырь и сам размерял фундаменты храма драгоценным варяжским поясом (В своем первоначальном виде Успенский собор имел 30 поясов в длину, 20 в ширину и 50 в высоту,,что в отвлеченных цифрах составляет отношение 3:2:5. Сравнивая зти соотношения с современными нам размерами храма (44,7X43,7X46,8 м, т. е. с соотношениями 4:4:4), можно легко убедиться в том, насколько изменился храм во время многочисленных перестроек). В XI и XII вв. Успенский собор имел растянутый базиликальный план, вероятно, с тремя, а не с пятью нефами, что сильно отличало его от Софийского собора и, несмотря на преобладание размеров, ставило в подчиненное положение к главному зданию собственно Киева. Датой окончания Успенского собора считается 1089 г., после чего в Печерском монастыре стали возводиться прочие здания, начиная с каменной трапезной церкви (1110 г.) и кончая деревянными кельями и службами.

Поперечный разрез собора св. Софии в Киеве

Печерский монастырь как бы поставил новые вехи для территориального роста Киева, и в течение ряда веков Киев рос не столько в перпендикулярном направлении от Днепра, сколько вдоль самой реки, причем вначале использовались удобные для застройки нагорные местности, а затем начали осваивать овраги, низины и даже прибрежную полосу, не подверженную затоплениям.

Церковь Покрова на Нерли, принадлежащая к числу совершеннейших произведений владимиро-суздальского зодчества, создававшихся перед разорительным нашествием татар. Построена при Андрее Боголюбском в 1165 г

Периодом наибольшего расцвета древнего Киева следует считать XI в., точнее период правления Ярослава Мудрого, когда, по отзывам иностранных путешественников и летописцев, в великолепии Киев мог соперничать с Византией. Еще до Ярослава епископ Мерзебургский Дитмар насчитывал в Киеве 400 храмов. Те же примерно цифры называют "Саксонский анналист", Эйнгард и Адам Бременский (По материалам Н. Закревского "Описание Киева", изд. Московского археологического общества. М., 1868, с. 12 и 13). По, разумеется, приводимые данные ни в коем случае нельзя считать достоверными, ибо Киев начала XI в. занимал не более 100 га, и если бы 400 храмов поставить вплотную один к другому, то они покрыли бы около четверти его территории.

Жилая застройка Неревского конца в районе Великой улицы. По реконструкции участника Новгородской археологической экспедиции архит. Г. В. Борисевича

Снижение строительной деятельности в Киеве началось в XII в. под влиянием раздробления Руси на ряд обособленных феодальных княжеств. Частые военные столкновения между княжествами, во время которых город Киев становился ареной междоусобных битв, нападения печенегов и половцев, и, наконец, губительные пожары тормозили развитие города. Вместе с тем к началу XIII в. переместились торговые пути с запада на восток, минуя Киев, что также отрицательным образом отразилось на его экономике.

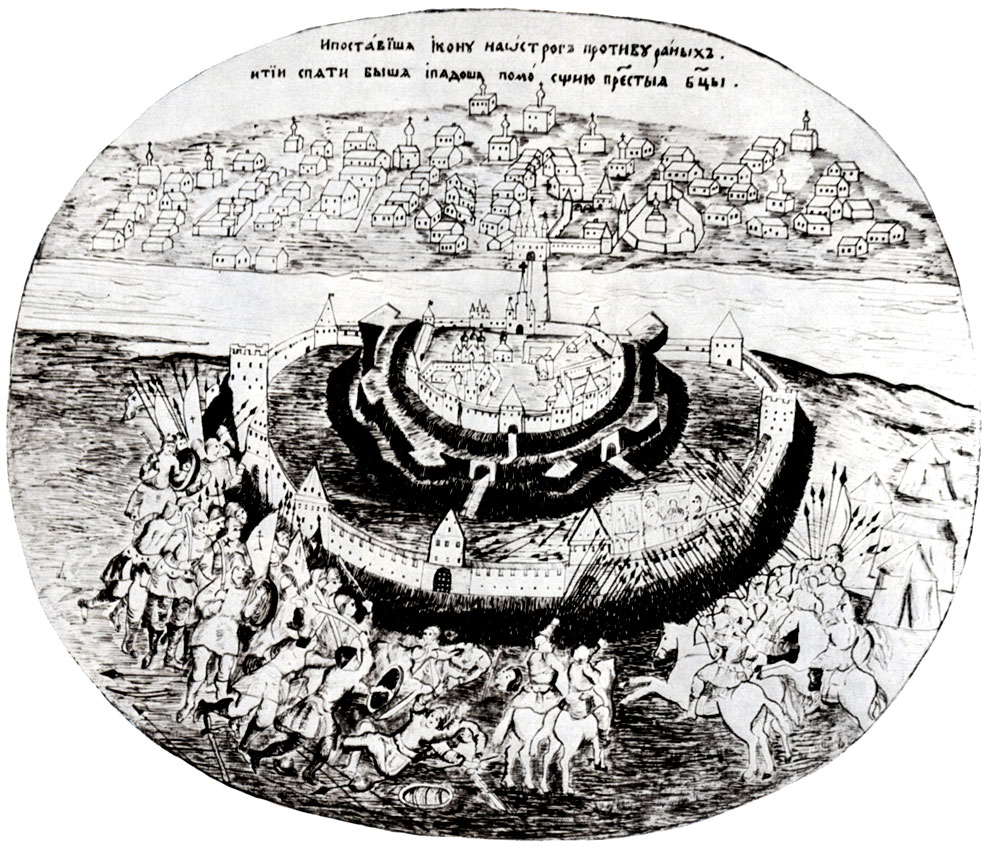

Общий вид Великого Новгорода во время нападения на него суздальского войска (1169 г.). Пользуясь сообщением древней летописи, художник изобразил поднятие новгородцами иконы Знамения Богородицы, по преданию прекратившей братоубийственную войну. Однако изображение детинца, дополнительно укрепленного земляными бастионами, далеко не соответствует времени происшедшего события, так как земляные бастионы появились на софийской стороне лишь в эпоху 'смутного времени', т. е. в начале XVII в

Однако самый сильный удар нанесло днепровской столице нашествие Батыя. В 1240 г. Киев был взят приступом и безжалостно сожжен и разрушен почти до основания (В Лаврентьевской летописи под 1240 г. говорится: "Того же лета взяша Кыев Татарове и святую Софью разграбиша и монастыри все и иконы, и кресты честные и вся узорочья церковная взяша, а люди от мала и до велика вся убита мечем". Раскопки М. К. Каргера около Десятинной церкви, обнаружившие неоконченный подкоп из города к днепровскому берегу, подтвердили рассказы летописцев о той трагедии, которой закончилось взятие осажденного города (см. Каргер М. К. Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве. "Краткие сообщения Института истории материальной культуры", вып. X. М. -Л., 1941)). Разрушению подверглись не только городские стены Ярослава Мудрого, но даже каменные церкви и надгробия, ибо завоеватели искали в них замурованные клады. Вот почему архитектура домонгольского Киева остается для нас столь гадательной. Во вторую половину XIII в. Киев представлял собой почти необитаемое пепелище. И только начиная с XV столетия, город начал медленно возрождаться. Новый архитектурный расцвет Киева произошел значительно позже, но этим расцветом Киев, как и все прочие города днепровского правобережья, был обязан воссоединению Украины и Руси, происшедшему в XVII столетии.

Новгород

Несмотря на то что Новгород возник почти одновременно с Киевом, в ар- Новгород хитектурном и планировочном отношении он сильно отличался от Киева. Резкие различия между Киевом и Новгородом объяснялись двумя главнейшими причинами: своеобразием местных природных условий, с одной стороны, и специфическими особенностями художественной культуры русского севера и юга, с другой. Киев был типичным представителем южнорусской художественной культуры, органически связанной с Черниговской и Галицкой Русью, в то время как Новгород принадлежал к созвездию северных русских городов, куда входили Псков, Изборск и Старая Ладога. В той же степени различается и самая планировка этих двух городов: Киев-прежде всего нагорный город, стоящий на высоком, некогда лесистом берегу; Новгород, напротив, - равнинный город, лежащий среди безбрежных лугов. Высота Старокиевской горы настолько велика, а заливная пойма Днепра настолько обширна, что Киев и до последнего времени оставался городом на одном берегу, в то время как Новгород еще в древнейшие времена освоил оба берега р. Волхов. Наличие мощной реки заставило Киев расти вдоль Днепра, а изрезанность днепровского правого берега глубокими оврагами превратила план Киева в систему обособленных планировочных комплексов; Новгород же получил совершенно компактный, почти кругообразный план, в середине которого, как сердцевина в раскрытом плоде, покоится древний детинец.

Дата основания Новгорода теряется в глубокой древности, но несомненно, что в середине IX в. город уже существовал. Согласно Лаврентьевской летописи, Новгород был основан прнильменскими словенами, которые "...сделаша град и нарекоша и Новгород" (). Ипатьевская летопись называет в качестве основателя Новгорода полулегендарного варяжского князя Рюрика; однако это известие (что отмечает М. H. Тихомиров) не подтверждается Первой новгородской летописью, в силу чего и не может считаться безусловно убедительным.

Раскопки советских археологов опровергли гипотезу о том, что древнейшей частью Новгорода был холм Славно, находящийся на правобережной Торговой стороне (Лаврентьевская летопись (в "Полном собрании русских летописей", т. 1, СПб., 1846, с. 3). 115 Арциховский А. В. и Рыбаков Б. А. Раскопки на Славне. - "Советская археология", 1938, № 3; "Новгородский исторический сборник", № 6, 1939).

Аналогичная гипотеза отпала и в отношении Ярославова дворища, где был обнаружен только древний дохристианский могильник ("Новгородский исторический сборник", № 3-4, 1938). Однако, поскольку могильники обычно размещались за городом, постольку есть основания считать древнейшей частью Новгорода не Торговую, а противоположную, Софийскую сторону в районе детинца.