Новгород. Западный фасад собора св. Софии. Здание построено в 1045-1052 гг. (фотография О. А. Швидковского)

Новгородцы стараются не отстать от днепровской столицы и сооружают новые стены детинца и каменный Софийский собор. Помимо столичного строительства, в первой половине XI в. быстро развиваются ранее основанные города, наряду с которыми возникает новая цепь крепостей и городов торгово-ремесленного значения. Согласно летописным источникам и другим историческим документам, ко времени Ярослава относится основание Витебска, Гродно, Юрьева (ныне Тарту), Торопца, Изъяславля (Заславля) и ряда других городов. Анализируя их географическое размещение, следует отметить, что большинство городов было основано на "Великом водном пути из варяг в греки", который теперь уже целиком контролировался Киевским государством. Новые города заполнили интервалы между старыми городами либо осев у перевалочных пунктов (как, например, Витебск, построенный на Двине против приднепровского Смоленска), либо утвердившись у выходов рек к морям и озерам. К числу таких "понизовых" городов относились основанные русскими Кукенойс и Герцике на нижнем течении Западной Двины. Таким образом, многие ныне живущие литовские, латвийские, эстонские и польские города были обязаны своим происхождением Киевскому государству.

Вплоть до конца X в. русские города обычно состояли из крепости ("детинца"), близ которого группировались еще не сплоченные "подзащитные" населенные пункты. Ряд городов, к числу которых относятся Овруч (древний Вручий), Искоростень и др., вовсе не имели таких поселений. Эту стадию мы назовем начальной, или первой в истории планировочного развития русского феодального города.

Рост ремесленного производства и торговли в эпоху расцвета Киевского государства привел к срастанию первичных поселений, которые теперь превращаются в "предградия" или "посады", населенные по преимуществу ремесленниками и торговцами. Большинство детинцев или кремлей располагалось на высоких холмах, посады же формировались у подошвы холмов поблизости от пристаней, естественных затонов и бухт. За такими нижними районами городов в XI в. утверждается название "подолов", а самое возникновение их открывает новую страницу в истории русского города - его вторую стадию планировочного развития. Как мы увидим ниже, отныне и вплоть до начала развития капитализма, т. е. на протяжении почти всей истории феодальной Руси, русские города сохраняли двухчастную планировочную структуру, четко разделяясь на кремль и посад. Делению русского города на две вышеупомянутые части отвечала социальная дифференциация городского населения. Кремль, находившийся в преимущественном положении в смысле обороны, постепенно был захвачен феодальной аристократией. Городской двор князя с его обширными гридницами, домовой церковью и жилыми покоями членов правящей династии занял теперь добрую половину кремля. Ко двору князя обычно примыкала резиденция духовной власти с соборами и соборными площадями; тут же группировались жилые дома бояр и дружинников, составлявших личную охрану князя, а то население, которое питало и обслуживало социальную верхушку феодального города, т. е. городские ремесленники, землепашцы, а отчасти и купцы, все более и более вытеснялись из кремлей. Постепенно они совсем покинули кремль и стали селиться в подолах, сообразно своей социальной и профессиональной принадлежности.

Чем более развивался процесс феодализации Руси, тем более выявлялись классовые противоречия и сильнее проявляла себя политическая борьба. Среди населения посада происходила своя внутренняя ожесточенная борьба, особенно разгоревшаяся в следующих XII и XIII вв. (например, борьба между мастерами и подмастерьями, борьба против ростовщиков, борьба за участие ремесленников в городском управлении и т. д.). Особенно острые столкновения происходили между посадами и кремлями, и это было естественно, так как кремль стал резиденцией государственной власти - цитаделью и оплотом существующего политического строя (Истории городских восстаний в Киеве, Новгороде и других городах дает ряд примеров классовой борьбы в русском раннефеодальном городе. Отметим большое восстание в Киеве 1068 г., длившееся 71/2 мес. и закончившееся перенесением торга с Подола в кремль. Еще большие последствия повлекло за собой новгородское восстание 1136 г., после которого в Новгороде окончательно утвердилась боярско-купеческая республика. О классах и классовой борьбе в древнерусских городах см. капитальный труд академика Б. Д. Грекова "Киевская Русь", 2-е изд., М., 1949).

В истории Руси, как и всей Восточной Европы, Киевское государство сыграло глубоко прогрессивную роль. Но определению Маркса, Киевское государство "...предшествовало образованию Польши, Литвы, Прибалтийских стран, Турции и самого Московского государства" (Маркс К. Секретная дипломатия ХVIII века). Оно сплотило разрозненные силы народов и создало благоприятные условия для развития их культуры, включая и городское строительство. Собственно город как определенное социально-экономическое и архитектурное целое появился на Руси только в этот период и в относительно короткое время далеко обогнал в своем развитии все прочие европейские города, исключая разве один Царьград.

Однако окончательная победа феодализма вызвала ослабление центральной власти. Уже после смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) Киевское государство распалось на 12 самостоятельных государственных образований. Раздробление Руси ослабило ее в политическом и стратегическом отношении, однако было бы ошибочно полагать, что это раздробление привело к упадку русские города. Поскольку развитие производительных сил продолжалось, постольку строились и города. И более того: в период феодальной раздробленности каждое столетие приносило с собой гораздо большее число городов, чем ранее, когда существовала единая и нераздельная Киевская держава.

Согласно М. Н. Тихомирову, распределившему по столетиям все русские города, впервые упоминаемые в летописях, в IX-X вв. на Руси существовало только 26 городов; XI в. принес с собой 62 новых города; XII в. - 120 городов, а за первую треть XIII в. (т. е. до опустошительного нашествия Батыя) появилось по меньшей мере 32 города (Тихомиров M. H. Древнерусские города. Ученые записки Московского государственного университета, вып. 99. М., 1946, с. 9, 10, 21, 22, 23 и 24). Итак, численный рост городов при всей неточности летописных источников не столько в сторону преувеличения, сколько в сторону преуменьшения все же продолжался. Подобным Hie образом происходил и качественный рост городов, ибо, за исключением Киева, потерявшего верховную власть над страной, почти все прочие русские города развивались исключительно быстрыми темпами.

С раздроблением Руси на уделы оживились центральные районы страны по Клязьме, Оке и верховьям Волги. Значительную градостроительную деятельность проявил Великий Новгород в строительстве так называемых "пригородов", т. е. экономически и политически подчиненных ему городов, подобных Торжку, но наибольшее число городов появилось на территории Суздальского княжества.

Под 1147 г. впервые (в Ипатьевской летописи) упоминается Москва. В 1158 г. Андрей Боголюбский перенес великокняжескую резиденцию во Владимир-на-Клязьме (По поводу основания Владимира летописи дают весьма разноречивые показания. Так, например, одни из них (Никоновская, Софийская и Степенная книги) относят закладку Владимира к X в., вероятно смешивая Владимир-на-Клязьме с Владимиром-Волынским, другие же называют 1108 и даже 1154 г. Но несомненно, что населенный пункт на месте Владимира существовал в XI в., а может быть, и в X в., так как полноводная Клязьма с древнейших времен служила естественным торговым путем из Смоленска к Волге и камским болгарам); собственно, с этого момента открылась новая страница в истории русского зодчества, ибо в течение трех последующих столетий сооружения Владимира служили художественным образцом для всей Руси.

Возникновение Владимирского княжества повлекло за собой укрепление его границ. Несомненно, крупные выгоды извлекла из этого дела Москва, которая лежала близ западных рубежей Владимирского княжества, охранявшихся с противоположной стороны Волоколамском, в то время принадлежавшим Великому Новгороду. В том Hie XIII столетии в качестве пограничного укрепленного пункта нового княжества была построена Тверь (1209 г.), а несколько ранее - Кострома, Переславль-Залесский и Юрьев-Польской (Основание трех последних городов историк В. И. Татищев приписывает Юрию Долгорукову и называет общий для них 1152 г., хотя в летописях Кострома упоминается не раньше 1213 г). В летописных источниках XII и XIII вв. впервые упоминаются Великие Луки (1166 г.) и Великий Устюг (1212 г.) (Приводимая дата относится не к закладке, а к перенесению города от Троице-Гледенского монастыря на левый берег р. Сухоны), что красноречиво говорит о градостроительной деятельности новгородцев. Продвигаясь вдоль Волги, русские достигли в XIII столетии устья Оки, где на месте старого болгарского городка был построен Нижний Новгород (1221 г ); тогда же вдоль степных окраин страны возникла цепь сторожевых постов, включивших в свою систему Курск, только что основанный Путивль и южные города удельного Киевского княжества, примыкавшего к земле тиверцев и уличей.

В XII и XIII вв. большого экономического и культурного расцвета достигла Галицкая (Прикарпатская) Русь, возглавлявшаяся г. Галичем, впервые упоминаемым в 1140 г. При этом следует отметить, что очень многие вновь возникшие города, и в первую очередь столицы удельных княжеств, вызвали к жизни ряд других населенных пунктов, среди которых резко выделялись богатством архитектурного убранства загородные княжеские резиденции (Таково, например, Боголюбово - загородная резиденция князя Андрея Боголюбского близ Владимира, изученная H. Н. Ворониным. Поскольку Боголюбову предшествовали загородные дворцы: Ольги - Вышгород и Владимира Святославича в Берестове, постольку есть основание искать истоки загородного дворцового строительства еще в эпоху неразделенного Киевского государства). Итак, строительство городов в XII и XIII вв., несмотря на упадок центральной власти, продолжало все возрастать. Аналогичным образом развивалось и русское ремесло.

Б. А. Рыбаков на основе огромного археологического материала приходит к тому заключению, что русское городское ремесло XI-XIII вв. (например, в золочении и выделке эмалей) превзошло все страны Европы и Азии (Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1948, с. 330, 519-522). С развитием городского ремесленного производства усиливаются рыночные отношения, прямым последствием которых является усиление посредников-купцов. Русский город отражает этот процесс увеличением числа рыночных площадей и формированием специфических торговых кварталов. Еще в начале XI в. епископ Мерзебургский Дитмар насчитывал в Киеве восемь торжищ; в Новгороде вся прибрежная полоса вдоль Волхова представляла собой торговую пристань, и сверх того еще существовал самый "торг" в виде очень большой торговой площади, окруженной торговыми рядами и подворьями. Этим и объясняется название правобережной "Торговой" стороны Великого Новгорода.

Летописные источники не сообщают о профессиональных цеховых корпорациях русских ремесленников (как это было в Западной Европе), однако расселение по профессиональному признаку встречалось почти во всех городах. На это указывают и археологические находки и дошедшие до нас названия улиц - так называемых "концов", заселенных представителями однородной профессии. Б. А. Рыбаков (Там же, с. 508 и 509) насчитывает 11 крупных ремесленных профессий с 64 специальностями. Кузнецы обычно селились на окраинах или за пределами города, соблюдая тем самым правила пожарной безопасности; гончарное производство сосредоточивалось тоже на окраинах близ оврагов, где производилась добыча глины; мясники расселялись близ городских ворот на скотопрогонных дорогах; кожевники стремились занять побережье. Четкое деление посада по профессиональному признаку мы находим в Великом Новгороде, где существовали Плотницкий конец, Гончарский конец и ряд дворов, заселенных купцами различной национальной принадлежности.

Судить о числе жителей в раннефеодальных русских городах очень трудно, так как летописные источники либо косвенно характеризуют численность населения, либо крайне преувеличивают его (Некоторое представление о числе жителей в Киеве дает сообщение Лаврентьевской летописи об эпидемии 1092 г., когда "...продахом корсты (т. е. гробы. А. В.) от Филиппова дне до мясопуста 7 тысячь". Длительность эпидемии при переходной мясопустной неделе могла быть не более трех месяцев, и, следовательно, смертность была чрезвычайно большой. Однако летописец не отмечает, как обычно, убыли населения, из чего можно заключить, что Киев насчитывал несколько десятков тысяч жителей. Этот вывод подтверждается свидетельствами иностранных путешественников, которые ставили Киев на второе место после самого населенного города мира - Константинополя). Подобным же образом нельзя судить о планах площадей и улиц, составлявших вместе с кварталами, заполнявшими кремли и посады, территорию города в целом.

За исключением северо-западных городов Новгородской земли, все русские деревянные города погибли в огненной буре, сопровождавшей истребительное нашествие татар. И тем не менее дошедшие до нас каменные храмы, ворота и земляные валы городов и детинцев дают представление о композиционных приемах и замыслах русских мастеров градостроительного искусства. Так, имеются все необходимые данные для того, чтобы характеризовать выбор места и территориальные размеры русских городов. Далее расположение главных храмов (а отчасти и дворцов) делает возможной характеристику центров если не с планировочной точки зрения, то по крайней мере в смысле размещения высотных зданий. И, наконец, сохранность городских валов и знание мест, где стояли ворота, дают ключ к пониманию предвратных ансамблей, оформлявших собой въезды в город.

Основывая города, русские мастера-"горододельцы" всегда выбирали наиболее удобные, красивые и хорошо защищенные места. Поскольку главными путями сообщения в Древней Руси являлись реки, постольку большинство городов возникло у рек, близ удобных естественных гаваней. Несомненно, что выбор территории для строительства Киева был предрешен наличием р. Почаины и староречий Днепра, где и возникла торговая пристань. Часто города основывались у слияния рек, так как в этих случаях город превращался в узел торговых дорог и значительно выигрывал в обороноспособности. Псков, занимавший узкий сектор земли между Исковой и Великой; Нижний Новгород, стоявший между Волгой и Окой; Ярославль, построенный на полуострове, омываемом Волгой и Которослыо, а также Тверь, Кострома и ряд других городов демонстрируют этот прием размещения города. Если в районе торговых путей находилось большое озеро, то выбор падал на его побережье. Новгород был основан поблизости от Ильмень-озера, так же были построены Ладога, Гдов, Белозерск и др. В поисках наиболее защищенного места русские мастера выбирали излучины рек (Суздаль, Великие Луки), острова (г. Остров, Порхов, Торопец), полуострова, глубоко вдававшиеся в озеро (Осташков), и обязательно высокие берега, откуда раскрывались широчайшие панорамы заречных равнин. Таким образом, в выборе мест для строительства городов русские архитекторы держались тех же принципов, что и древние греки. Отметим еще одно, весьма существенное обстоятельство, а именно: русские города, как правило, размещались в "ополье", т. е. среди обжитых и освоенных земельных угодий, обеспечивавших город продовольствием. Именно поэтому великий русский градооснователь Юрий Долгорукий закладывал свои города только там, где уже имелось прочно укрепившееся сельское хозяйство. Наглядные примеры этому дают Юрьев-Польской, расположенный среди житницы Суздальского княжества, и Переславль-Залесский, построенный близ рыбного оз. Клещино.

По сравнению с современными нам городами древнерусские города занимали крайне незначительную территорию, но для своего времени они являлись чрезвычайно крупными городами. Так, например, Новгород в XIV в. имел около 300 га, т. е. не менее чем современный ему Париж. Территория Киева накануне нашествия Батыя исчислялась по меньшей мере 200 га, Владимир в пределах стен и валов имел 150 га. Конечно, столь большие территориальные размеры русских городов объяснялись наличием посадов, но если город не имел торгово-ремесленного значения, то его территория сводилась к одной крепости - детинцу. Именно поэтому на ранних ступенях своего развития Киев и Новгород целиком умещались в пределах своих кремлей, а такие крепостные города XII-XIII вв., как Дмитров, Тверь или Юрьев-Польской, занимали не более 8-10 га.

Классифицируя древнерусские города по их очертаниям и направлениям территориального развития в дальнейшем, можно выделить четыре основных планировочных типа, а именно: 1) города, первоначально имевшие раздробленную планировочную структуру; 2) города, стремительно выросшие и образовавшие компактную территорию, которая напоминает круг или овал; 3) города линейного типа, нанизанные на главную дорогу, и 4) города, развивавшиеся в междуречьях путем постепенных пристроек острога к острогу.

Характерными городами первого (раздробленного) типа являлись Чернигов и Киев, возникшие на пересеченной местности и лишь впоследствии слившиеся воедино. К городам кругообразного типа относится большинство древнерусских городов, начиная с Господина Великого Новгорода. Третий (линейный) тип превосходно представлен Владимиром на Клязьме, тогда как четвертый наглядно демонстрирует Псков.

Обращаясь к приемам размещения храмов, необходимо различать храмы главные и второстепенные. Главный храм, как правило, принадлежал общегородскому общественному центру. Этим и объяснялось его центральное расположение в городе - на самых высоких и самых красивых местах. Соборы св. Софии в Новгороде и Киеве (времен Ярослава Мудрого), а также приведенный на с. 219 псковский собор наглядно иллюстрируют этот прием.

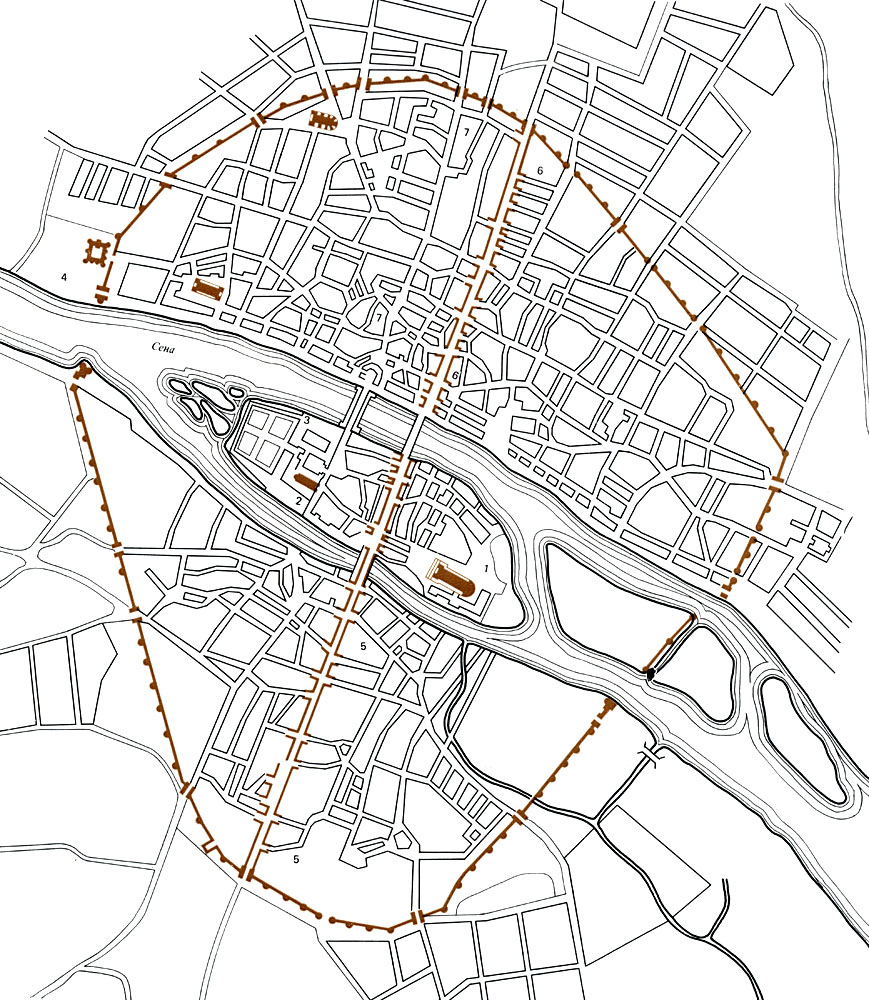

Париж во второй половине XIV в. (в стенах Филиппа-Августа) 1 - собор Парижской богоматери; 2 - Сент-Шапель; 3 - Консьержери; 4 - Лувр; 5-5 - улица Сен-Жак; 6-6 - улица Сен-Мартен; 7-7 улица Сен-Дени. Сравнение Парижа с приведенным к общему масштабу Новгородом указывает на разреженность планировочной ткани древнерусских городов, что объяснялось наличием деревянной с приведенным постройки и обычаем русских широко селиться

Вместе с тем главные храмы, подобные киевской Софии, не были только культовыми зданиями. Государство основало ряд соборов и монастырей в память тех или иных выдающихся исторических событий. Так, собор св. Софии в Киеве, как полагают, был построен на месте победы Ярослава Мудрого над печенегами - в "поле", примыкавшем к древнему Киеву. Само собой разумеется, что такое дополнительное назначение культового здания, игравшего роль исторического монумента, сильно возвышало его, влияя и на размещение, и на размеры, и на самую трактовку архитектурной композиции. Храм-монумент требовал центрального местоположения в городе, больших размеров и спокойной централизованной композиции, включавшей в себя 5, 9 и даже 13 куполов. Первоначальный Софийский собор в Новгороде (как и киевский Софийский собор) имел 13 глав; второй, ныне существующий, каменный, был возглавлен пятью куполами. С развитием ремесленного производства уже в XII в. стала вырабатываться листовая золоченая медь (О покрытии церквей и великокняжеских теремов золоченой медью известно из летописей и археологических находок. Так, например, в Ипатьевской летописи под 1175 г. говорится, что Андрей Боголюбский "город Володимерь сильно устроил, к нему же ворота златая доспе, а другая серебром учини... и в Боголюбом и в Володимере городе верх бо златом устроил...". Сообщение летописца о применении золоченых крыш в Боголюбове подтверждается раскопками H. Н. Воронина (см. Воронин H. H. Памятники Владимиро-Суздальского зодчества XI-XIII веков. М, -Л., 1945)), и с этого времени на главных соборах появляются золотые шлемовидные купола. Позолота создавала сильные, но гармонические контрасты с побеленными или белокаменными стенами соборов, украшенных тонкой резьбой. На фоне синего неба золотые главы соборов вызывали радостное, праздничное настроение. Западноевропейский город, несмотря на высокий художественный уровень готического зодчества, все же был тусклым и сумрачным по сравнению с русскими городами. Вот почему все иностранцы, побывавшие на Руси, с восторгом отзывались о многокрасочности русского города, встречавшего путешественников золотыми богатырскими шлемами церквей.

Архитектурные памятники и внешние стены Новгорода во второй половине XIV в. Сеть улиц нанесена по планам XVII и XVIII вв. 1 - собор св. Софии; 2 - церковь Бориса и Глеба; 3 - Воскресенские ворота; 4 - Пречистенские ворота; 5 - торг; 6 - Ярославово дворище; 7 - церковь Спаса Преображения

Отличительной чертой древнерусского градостроительства являлось стремление создать лицевую сторону города - фасад, обращенный к реке или наиболее людной дороге. А поскольку наилучшую видимость зданий обеспечивают холмы с высокими скатами и обрывами, постольку главные храмы ставились над самым обрывом. Таковы Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Великая церковь в Киево-Печерской лавре, кремлевские и монастырские ансамбли Чернигова и ряд других. Если город размещался на ровном месте, то собор сооружали совсем поблизости к городским стенам, так как в противном случае высокие валы с венчающими их стенами могли бы скрыть его в перспективе. Этот последний прием убедительно иллюстрирует Переславль-Залесский, где белокаменный Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким, стоит у самых валов. Мысленно восстанавливая рубленые стены на городских валах, можно воскресить тот внешний вид, который имел Переславль-Залесский в XII-XIII вв. Валы и стены, вероятно, скрывали почти весь барабан под куполом, и над городом полновластно царил только один шлемоподобный купол, глядевший в окрестные степи.