Бискупин. Ворота и оборонительная стена с частоколом на бруствере

Следует отметить, что городища, подобные Березняковскому, не располагались в одиночку. Наоборот, чаще всего они встречаются группами по 2, 3, 4 городища, разбросанных на расстоянии не более 3 км одно от другого. Такая группировка населенных пунктов, вероятно, вызывалась интересами совместной обороны от врагов.

В середине I тыс. н. э. началось разложение первобытнообщинного строя. На место первобытной общины, связанной кровным родством, теперь пришла территориальная община с ее экономическими и общественными связями.

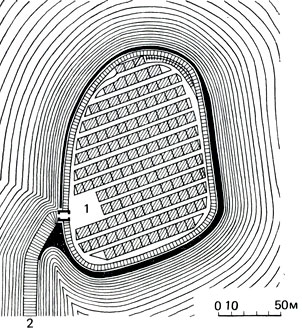

Городище первобытной общины на Бискупинском озере в Польше (существовало в VII-V вв. до н. э.). Генеральный план, составленный после окончания археологических работ (по р. Озелю). Заштрихованы сблокированные в виде лент жилые дома: 1 - укрепленные для обороны деревянные ворота; 2 - бревенчатая дамба, соединявшая городище с берегом озера

Однако развитие оседлого земледелия с применением сохи и железного плуга (так же, как и развитие ремесленного производства и обмена) происходило неодновременно и неравномерно в различных районах страны. Наиболее быстро развивались южные славянские племена, и в первую очередь поляне, установившие не позже VIII в. прочные торговые связи с Византией и арабскими странами. И в то же время северные славянские земли, заселенные кривичами, а отчасти и северянами, отставали в своем развитии от полян. Поэтому процесс разложения первобытнообщинного строя, пройденный сравнительно быстро на юге, затянулся в отдаленных районах на целые столетия. В IX в. (а возможно, и в VIII в.) на "Великом водном пути из варяг в греки" уже существовали первые города во главе с Киевом, но в стороне от Днепра патриархальное городище еще долго продолжало оставаться господствующей формой расселения.

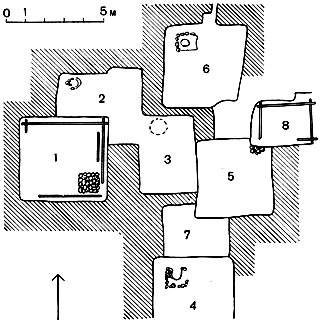

Раннеславянское Большое Боршевское городище на Дону (близ Воронежа). Лабиринтообразные полуземлянки родовой общины, высеченные в меловой скале (IX-X вв.): 1-6 - жилые помещения раннего периода (у стен жилища № 1 - венцы сруба и печь-каменка); 7 - переход; 8 - позднее построенная полуземлянка

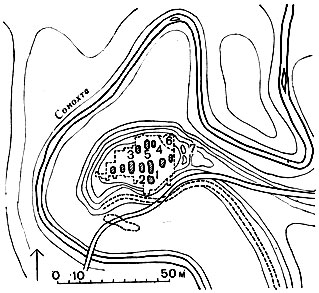

Раскрытое раскопками проф. П. П. Ефименко Большое Борщевское городище (Исследование Боршевского городища производилось в 1928-1929 гг. Данные исследования опубликованы П. П. Ефименко под названием "Раннеславянские поселения на Среднем Дону" ("Сообщения ГАИМК", 1931, № 2)) было расположено на правом берегу р. Дон. Центральная часть городища, окруженная почти отвесными обрывами и дополнительно укрепленная с суши валом и рвом, была занята цитаделью, тогда как самое поселение находилось за пределами цитадели. На территории поселения помещалось около 200 построек, сгруппированных в обособленные комплексы. Следует отметить, что каждая группа построек, включавшая в себя жилые и хозяйственные здания, была объединена системой внутренних переходов, что соответствует описаниям славянских городищ византийским императором Маврикием Стратегом. Сравнивая Борщевское городище с городищем Березняки, нельзя не отметить существенных различий между ними. В самом деле, более позднее Борщевское городище далеко превосходило в размерах все ранние населенные пункты подобного рода, включая и Березняки. Далее, Борщевское городище имело двухчастную планировочную структуру, состоявшую из пустотелой цитадели и селища, тогда как Березняки представляли собой единый и неразделенный планировочный и хозяйственный комплекс. Цитадель Борщевского городища выполняла те же оборонительные функции, что в более позднее время выполняли русские кремли, тогда как в Березняках средством защиты являлись только внешние стены всего поселения.

Городище Березняки в верхнем Поволжье (близ Рыбинска) по раскопкам П. Н. Третьякова. Очертания построек установлены по следам пепла, оставшегося после пожара, уничтожившего городище в V в. н. э. 1 - здание для собраний родовой общины; 2 - житница; 3 - кузница; 4 - урна с пеплом, оставшимся после сжигания трупов; 5 - помещение для прядения; 6 - загон для стада; 7 - остатки вала у ворот

Но наряду с этим и тот и другой объекты имеют одну общую объединяющую их черту, а именно: в основе хозяйственной организации в обоих случаях лежит родовая община. Жилой район Боршевского городища, застроенный домами-комплексами, представляет собой не что иное, как скопление неукрепленных первобытных родовых поселений, экономически не связанных между собой и объединившихся в единое территориальное целое только под угрозой военных нападений. Страх перед набегами кочевников и междоусобными войнами славянских племен заставлял объединяться для сооружения общей цитадели (Следует отметить, что некоторые городища VII-X вв., помимо внутренней крепости (а иногда и нескольких крепостей), имели внешние валы, окружавшие все жилые поселения. Таково, например, Донское городище близ хутора Голышевки, городище на Ворскле у с. Петровского и др). Эти объединившиеся в целях обороны родовые общины, по-видимому, и представляли собой "вервь" "Русской Правды", в которой при сохранении родовой хозяйственной организации в административном отношении, подсудности и т. д выступают уже на первый план территориальные связи. Но это, конечно, еще не город в настоящем смысле слова. Лишь появление выделившегося ремесла как новой формы производства, рост торгового обмена, в том числе и с отдаленными южными странами, создают социально-экономические предпосылки для возникновения городов Древней Руси. Сложившийся на этой новой основе древнерусский город уже противостоит деревне экономически и становится политическим центром - резиденцией княжеской власти. Естественно, что процесс образования городов протекал неравномерно в различных частях Руси; в более рано развившихся южных районах страны он относится к VII-VIII вв.

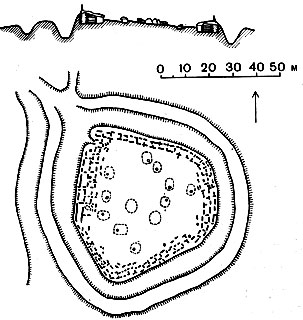

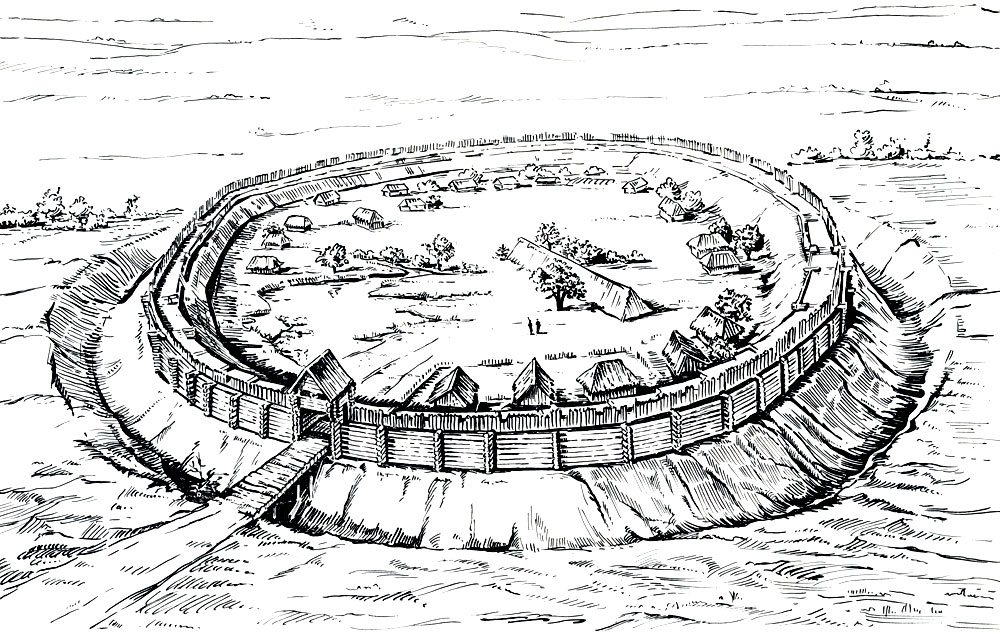

Райковецкое городище близ Бердичева. Использовалось в XI-XIII вв. в качестве укрепленного пограничного пункта Киевского государства; сожжено во время нашествия татар. По краям городища - клети-тарасы с пристроенными к ним жилыми и хозяйственными помещениями; внутри - полуземлянки и два загона для скота (реконструкция В. К. Гончарова)

Однако не следует думать, что планировочные приемы, присущие городищам, тотчас же были забыты, как только утвердилось классовое общество и появились созданные им города. Археологические раскопки последних лет приводят к выводу, что очень многие укрепленные пункты X, XI и даже XII вв. строились по типу городищ, причем в этот период протекало параллельно два исторических процесса, а именно: процесс планировочного развития города и процесс отмирания планировочных форм, свойственных городищам. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить Киев, Новгород или Чернигов с современными им Екимауцким или Райковецким городищами (Раскопки Екимауцкого городища, начатые в 1951 г. экспедицией Академии наук (под руководством Г. Б. Федорова), опровергли неверное утверждение некоторых зарубежных историков о том, что территория между Днестром и Прутом будто бы не принадлежала славянским племенам. Археологическими находками были подтверждены летописные данные о принадлежности этой территории славянскому племени тиверцев. Раскрытое раскопками городище датируется X-XI вв.; предметы, найденные в нем, свидетельствуют о высоком развитии местного ремесла (гончарное производство, обработка металлов, ювелирные изделия). Однако отсутствие предметов, связанных с христианским культом, указывает на неповсеместное распространение христианства в XI в. и слабость связей Приднестровья с Киевом. О раскопках Райковецкого городища см. книгу Гончарова В. Е. Райковецкое городище. Киев, 1950).

Несмотря на то что в Киеве, Новгороде и Чернигове уже возводились громадные храмы, украшенные фресками, мозаиками и позолотой, а самые города обладали специфической для них планировочной композицией, Екимауци и Райки почти ничем не отличались от патриархальных славянских городищ. Периметральное расположение полуземляночных построек при наличии свободной середины городища, предназначавшейся для стада и хранения кормовых запасов, являлось явным пережитком древних родовых поселений. И только с течением времени в результате укреплявшихся экономических и культурных связей внутри страны приемы планировки и застройки, свойственные городам, получили повсеместное распространение.

В IX и X вв. славяне вели оживленную торговлю не только с Византией, но и со странами Центральной и Северной Европы, распространяя нити торговых связей вплоть до отдаленного Ирана и Средней Азии. При этом следует подчеркнуть то обстоятельство, что торговля славян не была исключительно посреднической; наоборот, русская торговля основывалась на высоком развитии русского ремесла, что доказано работами С. В. Юшкова и Б. А. Рыбакова (Здесь имеются в виду труды С. В. Юшкова "Очерки по истории феодализма в Киевской Руси" (М. -Л., 1939) и Б. А. Рыбакова "Ремесло Древней Руси"; последний труд, изданный Академией наук СССР в 1948 г). А поскольку ремесленное производство играло в экономической жизни города решающую роль, постольку главный жизненный центр города - его торговая площадь - обрастала ремесленным районом, тем быстрее расширявшимся, чем более развивались ремесла. Опасность военных нападений заставляла строить стены с глубокими рвами вокруг городов, и, следовательно, планировочная структура раннефеодального русского города теперь уже слагалась из трех элементов: 1) внешнего оборонительного пояса; 2) жилого района с преобладающим торгово-ремесленным населением и 3) городского центра в виде площади для торговли и народных собраний, обычно называвшейся Торжком. Такие города сменили древние славянские городища вместе с укреплением феодального способа производства.

Скандинавские источники издавна называли восточнославянские земли "страной городов". Византийские путешественники, так же как и "немцы" (т. е. самые разнообразные представители разноплеменной Европы), побывавшие на Руси в VII, VIII и IX вв., в свою очередь отмечали большое число городов. И это вполне понятно, так как по сравнению с почти необжитой Скандинавией и редко населенной Центральной Европой приднепровские славянские земли были плотно заселены. Однако широкое строительство городов началось с возникновением государственности у восточных славян, т. е. примерно с VIII в.

Марксистская историческая наука рассеяла миф о "призвании варягов", которые будто бы принесли на Русь государственность. Ряд исторических фактов (как, например, посольство от киевского кагана к императору Людовику Благочестивому в 839 г. или осада Константинополя русскими в 860 г.) свидетельствует о том, что Киевское государство существовало еще в первой половине IX в. Постепенно развиваясь, оно превратилось в X в. в гигантскую державу, простиравшуюся от Карпат до Прионежского края. В правление князя Владимира Святославича (978-1015 гг.), по определению Маркса (Маркс К. Секретная дипломатия XVIII века. Следует отметить, что данное произведение Маркса еще не вошло в публикуемое второе издание сочинений основоположников научного коммунизма. Поэтому автор данной книги, как и ряд других представителей советской исторической науки, пользуется английской публикацией "Секретной дипломатии", которая относится к 1899 г), Киевское государство достигает "кульминационного пункта" своего могущества. В это время и разворачивается интенсивное строительство новых городов.

Градостроительная деятельность Владимира не ограничилась укреплением и строительством Киева, который он начал украшать с невиданным великолепием. Помимо строительства в столице, перед государством Владимира Святославича стояли неотложные градостроительные задачи, связанные с заселением приобретенных земель и укреплением государственных границ. И вот, наряду с быстро развивавшимися городами торгово-ремесленного значения появляется новый тип городов-крепостей, строителем которых становится само государство.

Градостроительную политику Владимира ярко характеризует Лаврентьевская летопись, в которой говорится: "... и рече Володимер: се не добро, еже мал город около Киева и нача ставити городы по Десне и по Востри, и по Трубешеви, и по Суле, и по Стугне; и поча нарубати муже лучыиие от Словен, и от Кривич, и от Чюди, и от Вятич и от сих насели грады, бе бо рать от Печенег, и бе воюяся с ними и одалая им" (Лаврентьевская летопись под 988 г). В результате оборонительного строительства в различных районах страны и по преимуществу на степных окраинах Киевского государства появилась целая цепь крепостей, входившая в систему оборонительных "Змиевых валов". Русские летописи связывают Владимир-Волынский, Белгород (киевский), Туров н Василёв с именем Владимира Святославича. Расширяя свои владения, Владимир присоединил в 981 г. Червень и Перемышль, а почти каждое взятие города означало собой и укрепление этого города рвами, налами и деревянными стенами.

Если к перечисленным городам присоединить города, существовавшие в IX и начале X в., а именно: Киев, Чернигов, Новгород, Смоленск, Ладогу, Муром, Псков, Белозерск и др., то общее число городов (помимо только что основанных крепостей) возрастет до 24-26 как минимум (M. Н. Тихомиров в работе "Древнерусские города", (Ученые записки Московского государственного университета, вып. 99. M., 1946, с. 9-11) приводит полный перечень русских городов IX и X вв. по летописным источникам с указанием дат их основания или первого упоминания о городе. Сверх 24 городов, фигурирующих в летописях, он считает несомненно существовавшими в X в. Суздаль и Витичев. Последний вошел в число городов, перечисленных в трактате византийского императора Константина Багрянородного). Эти города и послужили опорными пунктами и центрами культуры Киевского государства периода его наивысшего политического расцвета.

Общий вид Екимауцкого городища с внешней стороны. Внутри городища - водоем с родниковой водой; у оборонительных стен - жилые дома (реконструкция Г. Б. Федорова и Г. Б. Щукина)

На рубеже X и XI вв. произошли глубокие, прогрессивные изменения в самом существе русского раннефеодального города. Сближение с Византией, упроченное крещением Руси, содействовало развитию торговли между Русью и всем "православным Востоком", в орбиту которого, помимо Византии, входили Грузия, Сербия и Болгария. Торговля с этими странами не только обогащала русские города, но и способствовала развитию различных отраслей ремесленного производства (и в первую очередь тех, которые обслуживали церковь).

Вплоть до X в. русские города были сплошь деревянными. Из дерева строили все жилые дома, начиная с изб рядовых ремесленников и торговцев и кончая обширными княжескими теремами. Дерево шло на строительство мостов через реки, на мощение улиц (бревенчатыми настилами), и даже внешние городские стены, подтвержденные нападению врага, владевшего огнем, строились также из дерева. Насколько прочно были связаны представления о городе с деревянной рубленой конструкцией, можно судить уже из того, что выражение "срубить город" означало у русских "построить" город. После принятия христианства (988 г.) в русском дере-вянном городе, начиная с Киева, стали появляться каменные храмы. Обладая большими размерами (до 30 и даже 40 м в высоту), простыми и монументальными формами и, наконец, ярко выделяясь на фоне пепельно-серой деревянной застройки, храм превратился в решающий фактор городского ансамбля. Первоначально крытые листами свинца полусферические купола церквей позднее приобретают все более вытянутую вверх шлемовидную форму, начинают покрываться листами позолоченной меди, и русский город в его природной раме лесов получает свой многокрасочный колорит.

С принятием христианства на Руси появилась новая крупная политическая сила в лице духовенства, возглавлявшегося киевскими митрополитами. В пользу церкви отчислялась 1/10 княжеских доходов от даней и пошлин (так называемая "десятина"), а если принять во внимание еще непосредственные сборы духовенства с верующих, то станет понятным, какими большими экономическими возможностями располагала духовная власть. Это позволило в короткие сроки построить большое число деревянных и каменных храмов в Киеве, Чернигове, Новгороде и других городах. Храм, служивший средством политического воздействия на народные массы со стороны государства, не мог довольствоваться второстепенными и незаметными городскими районами. Напротив, он претендовал на главное и самое людное место в городе, а поскольку центральные и наиболее людные места занимали торжки, постольку храмы стали возводиться на городских площадях.

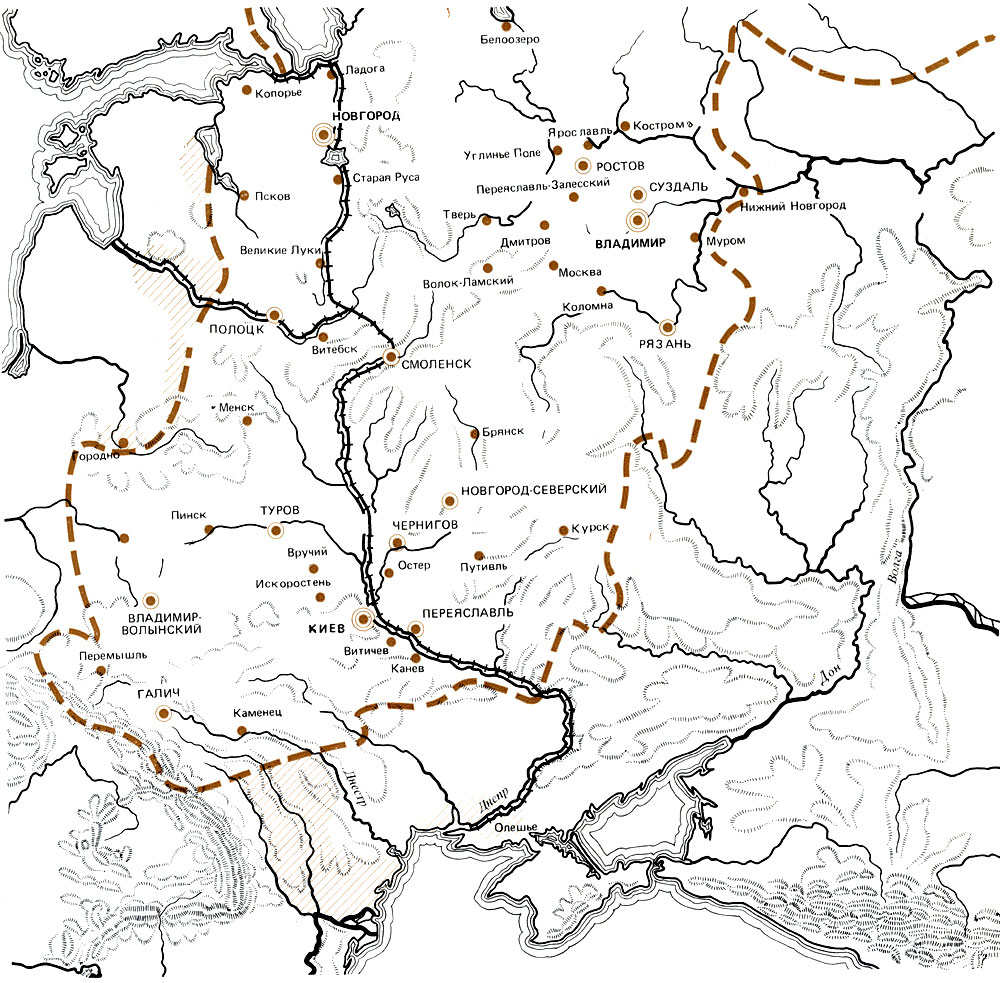

Карта городов и торговых путей Киевского государства в начале XIII в. Заштрихованы территории, утраченные к этому времени на Северном Кавказе (Тмутаракань), а также в эстуарии Днепра и Буга, между нижним Дунаем и Днестром, по Неману, Западной Двине и вдоль Псковского и Чудского озер. Города столичного масштаба (Киев, Новгород и Владимир) обозначены крупнейшими надписями и кружками; центры удельных княжеств - крупным шрифтом; рядовые города - неоконтуренными точками. 'Великий водный путь из варяг в греки' показан в двух его разветвлениях - по Волхову и Западной Двине

Древнейший каменный храм Успения Богородицы, более известный под названием "Десятинной церкви", был построен на главной площади Киева. Эта площадь, примыкавшая к крутому обрыву высокого днепровского берега, раскрывала дальние перспективы Днепра и заречных степей, и, следовательно, место для строительства каменной церкви было выбрано очень удачно. Но, не довольствуясь красотой местоположения (чего всегда искали русские мастера-"огородники", т. е. градостроители), Владимир украсил центральную площадь квадригой бронзовых коней, привезенных из Херсонеса, и двумя мраморными изваяниями женских фигур, от чего и произошло название площади ("Бабин Торжок"). Факт украшения главной площади произведениями искусства иностранного происхождения вовсе не свидетельствует о том, что русским нечем было украсить днепровскую столицу.

Античные статуи прибыли за Владимиром в Киев в качестве победных трофеев, и их назначение, помимо прямых художественных функций, заключалось в прославлении могущества Киевской державы. Подобным же образом вывозили обелиски из Египта римские полководцы, а Константин Великий, перенесший столицу империи в Византию, "собрал" с подвластного мира (и в первую очередь с Греции) все то, чем этот мир был славен и богат. Объявление христианства государственной религией вызвало широкую потребность в богослужебных книгах. На русский язык были переведены Новый и Ветхий завет, а созданная в IX в. проповедниками Кириллом и Мефодием славянская азбука облегчила распространение русской письменности, пользовавшейся до того времени греческим или латинским алфавитом. В самом Киеве строятся школы для обучения счету и письму; церковное строительство вызывает к жизни ряд новых профессий, начиная с "плинфоделания" (т. е. изготовления кирпича) и кончая мозаичным искусством, достигшим в XI в. высокого худоя^ественного расцвета.

Первыми мастерами, обучившими русских строить каменные храмы, а также расписывать их фресками и выкладывать мозаикой стены и полы, были византийцы. Однако не следует переоценивать византийского влияния. Советская археология доказала, что уже при сооружении самых первых христианских храмов на Руси византийские мастера вынуждены были считаться с русской архитектурной традицией, сложившейся еще в деревянном зодчестве предшествующего периода.

В нашу задачу не входит освещение вопросов о формировании русского зодчества на рубеже X и XI вв., но то обстоятельство, что даже первые русские храмы существенно отличались от византийских прототипов, свидетельствует о большом художественном потенциале русских мастеров. В короткое время они освоили византийскую строительную технику и создали свои особые типы храмов, не говоря уже о чисто русских типах городов, не испытавших на себе влияния планировочных приемов Византии. Летописи сохранили имена некоторых русских архитекторов XI-XII вв. Таковы "огородник" Миронег и старшина "огородников" Жьдань (Срезневский И. И. Сказания о Борисе и Глебе. СПб., 1860, с. 73 и 77. Миронег работал в Вышгороде в 20-х годах XI в.; Жьдань - там же в 70-х годах XI в), таков строитель князя Рюрика Ростиславича Милонег (Ипатьевская летопись под 1200 г); таков знаменитый мастер Петр (Новгородская 2-я летопись под 1119 г), украсивший прекрасной "гирляндой" каменных храмов северную столицу Руси - Великий Новгород. По прошествии 100 с лишним лет после принятия христианства о византийских мастерах остались только смутные воспоминания, но зато русские архитекторы поднялись в глазах современников выше иностранцев. Об этом, в частности, свидетельствует Лаврентьевская летопись, в которой летописец сообщает, что владимирский князь Всеволод III "...не ища мастеров от Немець, но налезе мастеры от клевреты святое Богородици и от своих..." (Лаврентьевская летопись под 1194 г). Таким образом, в выборе между иностранными и русскими архитекторами Всеволод отдал предпочтение русским мастерам, которые и стали строителями Суздальского собора, возобновленного в 1194 г.

Н. К. Рерих. Город строят (1902 г., ГТГ). Будучи великим художником- живописцем и опытным археологом, принимавшим участие в многочисленных раскопках и натурном изучении памятников архитектуры, Рерих создавал на своих полотнах весьма убедительные образы древнего русского города

Градостроительная деятельность, начатая при Владимире Святославиче, продолжалась в правление его сына Ярослава Мудрого (1019-1054). Политический ореол Киевского государства в это время был настолько высок, что византийские императоры, а также французские, венгерские, шведские и норвежские короли считали честью вступать в династические связи с киевскими князьями (Отметим, что еще Владимир Святославич был женат на византийской царевне Анне. Сам Ярослав женился на дочери шведского короля; его сын Всеволод вступил в брак с византийской царевной, а три дочери Ярослава были выданы замуж за французского, венгерского и норвежского королей). Это обстоятельство отражало собой реальное экономическое и военное могущество Русского государства.

Если при Владимире Киев начал украшаться дворцами и храмами, имея Константинополь в качестве образца, достойного изучения, то при Ярославе Киев бросает открытый вызов Царьграду. В этом убеждает нас не только грандиозность и великолепие убранства новых киевских зданий, но и тождество их названий с константинопольскими зданиями (например, Софийский собор, церковь Ирины, Золотые ворота и т. д.). При Ярославе Мудром территория Киева возрастает более чем в пять раз.