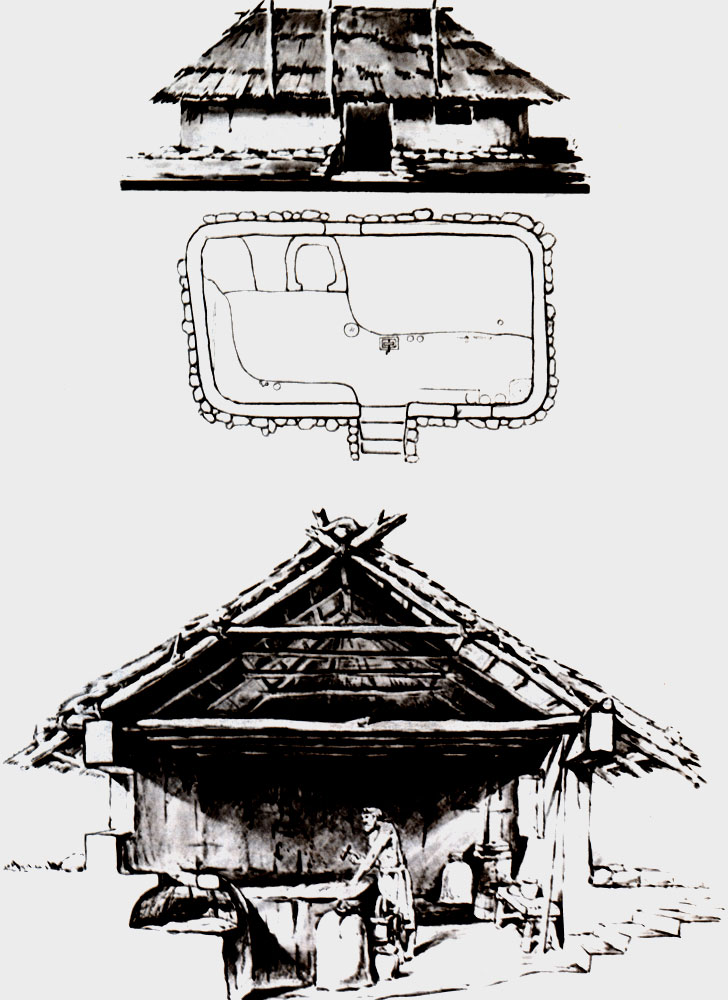

Екимауцкое городище на Днестре (существовало в IX-XI вв.; разрушено печенегами). Фасад, план и разрез кузницы (реконструкция Г. Б. Федорова и Г. Б. Щукина)

3. Русское градостроительство раннефеодального периода

Общая характеристика градостроительства Киевской Руси и периода феодальной раздробленности страны

Славянские племена населяли обширную восточноевропейскую равнину еще в древнейшие времена. Рано перейдя к оседлому земледелию и освоив обработку разнородных металлов, славяне выделялись среди других восточноевропейских народов высокой материальной культурой. Коренные земли восточных славян лежали по Днепру, верховьям Оки и Волги и в Приильменской низменности. Здесь мы и находим древнеславянские городища эпохи первобытнообщинного строя. Несмотря на небольшое число раскрытых раскопками городищ, современная наука имеет несколько ярких примеров, иллюстрирующих основные этапы предыстории русского города. Городища эпохи первобытнообщинного строя представлены верхневолжским городищем Березняки, приднепровской Барсучьей Горкой, Бискупинским поселением в Польше и рядом других аналогичных объектов.

Хорошо сохранившееся Бискупинское городище дает чрезвычайно интересный материал для изучения поселений, создававшихся отдаленными предками славян еще в середине I тыс. до н. э. (Строителями Бискупина были так называемые "строители кладбищ телосжигаемых лужицкого типа". Городище было основано в VII в. до н. э. и существовало более 300 лет. Подъем воды в Бискупинском озере (происшедший около 400 г. до н. э. вследствие засорения р. Гонсавки) принудил жителей оставить обжитое место. Раскопки городища были начаты под руководством профессора Познанского университета И. Костшевского в 1935 г. См. Kostrzewski J. Biskupin. Poznan, 1947). Самое поселение занимало полуостров, глубоко врезавшийся в Бискупинское озеро. Внешней границей поселения служила мощная оборонительная стена, сложенная из бревен в клетку, с заполнением промежутков утрамбованной землей. Для защиты стены от разрушения под влиянием волн наруяшая прибрежная полоса была укреплена откосно забитыми сваями, а к воротам, соединявшим городище с внешним миром, вела в свою очередь хорошо укрепленная деревянная дамба.

Екимауцкое городище на Днестре (существовало в IX-XI вв.; разрушено печенегами). Фасад, план и разрез кузницы (реконструкция Г. Б. Федорова и Г. Б. Щукина)

Вся внутренняя территория городища была разрезана параллельными улицами, проложенными с запада на восток, а между ними, вплотную примыкая один к другому торцовыми сторонами, стояли жилые дома, перекрытые общей двускатной крышей. Правильность планировки и примерное равенство размеров домов (10X9 м) указывают на наличие сильной управляющей власти, которой, очевидно, обладал глава родовой общины.

Бискупинское поселение свидетельствует о сравнительно высоком развитии производительных сил общества. Произведенные раскопки показывают, что предки славян, обитавшие между Эльбой и Вислой в середине I тыс. до н. э., вели оседлое хозяйство и обладали развитым общинным ремеслом.

Бискупин. Двухэтажное воротное сооружение с мансардой под крышей. Вид со стороны главной улицы. Направо и налево - рубленые дома

Небезынтересные находки принесло с собой археологическое изучение приволжского городища Березняки, которое возникло через 7-8 вв. после гибели Бискупина. Занятый городищем холм с плоской площадкой наверху омывался с трех сторон р. Сонохтой, а с четвертой стороны был защищен искусственным рвом и стеной из двух параллельных плетней с земляной засыпкой внутри (Приводимое описание Березняковского городища основывается на печатной работе П. Н. Третьякова "К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии н. э." ("Материалы и исследования по археологии СССР", вып. 5, 1941)). Территория, занятая городищем, не превышала 0,25 га. В ее середине высилось рубленое здание, предназначенное, как полагают, для сборов членов местной общины. Поблизости от этого здания находились житница, кузница, помещение для прядения и, наконец, "домик мертвых", служивший своеобразной общественной урной, куда ссыпался пепел после сжигания трупов. Шесть рубленых изб для отдельных семей окружали перечисленные общинные здания, а незастроенная северо-восточная часть городища, вероятно, служила загоном для стада. Таким образом, на примере Березняков мы встречаем укрепленное населенное место родовой первобытной общины, где люди работали сообща, представляя собой как бы единую трудовую артель, которая обслуживала самое себя всеми продуктами производства.