4. Рубцовая. На месте инфильтратов образуется рубцовая ткань, достаточно грубая.

5. Смешанная. Встречаются различные проявления процесса в разных отделах верхних дыхательных путей, при рецидивах заболевания.

6. Атипичная. Встречается редко, в ситуациях, когда склеромные инфильтраты прорастают придаточные пазухи носа, поражают слезно-носовой канал, слуховую трубу и т. п.

Лечение.

1. Этиотропное. Стрептомицин внутримышечно по 500 тыс. 2 раза в день курсами до 80–120 г. При непереносимости – левомицетин 0,5 за полчаса до еды 4 раза в день. Курс 2–3 недели. Антибиотики резерва: тетрациклин, олеандомицин.

2. Патогенетическое. Лидаза, ронидаза, гиалуронидаза назначаются для размягчения рубцов для лучшего проникновения антибиотиков в очаг; для устранения корок – масляные капли, щелочные ингаляции; для санации трахеобронхиального дерева – бронхоскопия с введением ферментов.

3. Хирургическое. Применяется для устранения сужений. Существует 2 подхода:

· удаление инфильтратов и рубцов,

· размягчение и раздавливание инфильтратов.

Хорошим эффектом обладают криодеструкция, электрокоагуляция, лазерное излучение. Также рубцы могут бужироваться каучуковыми, металлическими бужами, рвутся с помощью кольца.

Показатели успешности лечения:

· клиническая картина,

· функция дыхания,

· отсутствие микроба в высевах.

ЛЕПРА (ПРОКАЗА) – (болезнь Хансена, хансеноз, болезнь Святого Лазаря, elephantiasis graecorum, lepra arabum, финикийская болезнь, ленивая смерть)- (хронический гранулематоз)- хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями Mycobacterium lepromatosis, протекающий с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда верхних дыхательных путей выше гортани, передней камеры глаза, кистей и стоп.

Лепра известна человечеству с древних времен. Эта болезнь упоминается ещё в Библии, а также в папирусе Эберса. В средние века болезнь приняла широкое распространение, возникли многочисленные лепрозории. В начале 13 века их число в Европе насчитывалось в 19 тысяч. Первым известным лепрозорием был госпиталь Святого Николая в графстве Кент в Англии, основанный в 1084г.

Возбудитель лепры был открыт в 1873г. в Норвегии Герхардом Хансеном, который работал в госпитале святого Йоргеса, основанном в 15 столетии в Бергене. Сейчас это музей и лучше всего сохранившийся лепрозорий в Северной Европе.

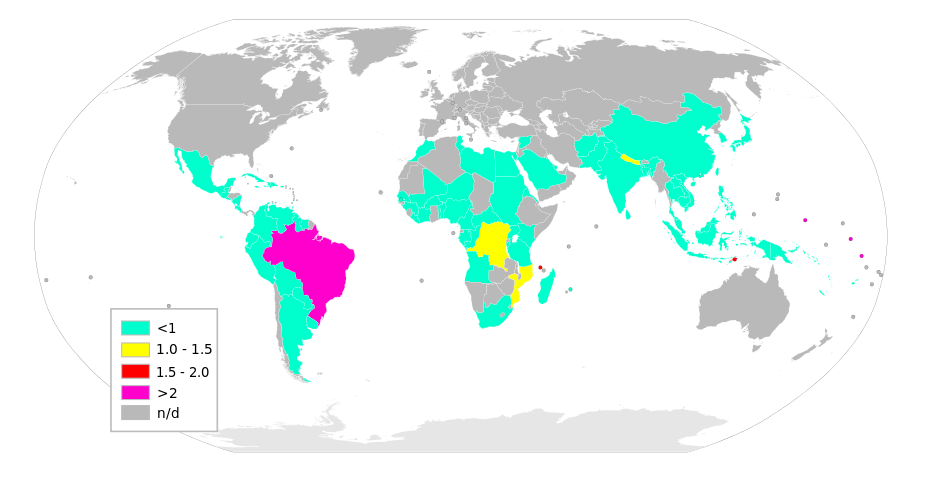

К 1990г. число больных проказой в мире снизилось с 10-12 млн до 1,8 млн. В основном лепра распространена в тропических странах. Но хотя число случаев заболеваемости в мире продолжает падать, болезнь по-прежнему распространена в некоторых районах Бразилии, Индии, Непале, Восточной Африке и западной части Тихого океана. В 2000г. ВОЗ перечислила 91 страну с эндемичными очагами лепры. Индия, Бирма и Непал составили вместе долю в 70% случаев заболеваемости. Число новых случаев, зарегистрированных в мире в 2015г. составило 211973.

В России максимальное количество зарегистрированных больных достигло в начале 1960г.-2505 человек. По состоянию на 2007г. в России официально около 600 больных лепрой, из них госпитализированы 35%, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Рис. 60. Распространение лепры в мире (2007г.)

Лепра – эндемичное заболевание, малоконтагиозная инфекция, вероятность заражения которой находится в прямой зависимости от длительности и характера контакта. Преобладает воздушно-капельный путь передачи инфекции. Инкубационный период – 6–10 лет. Единственный резервуар и источник – человек.

При активном процессе клиническая картина многообразна, поражаются кожа и слизистые верхних дыхательных путей, кроветворная система, периферическая нервная система, орган зрения.

Излюбленная локализация лепры – нос, лицо, верхние дыхательные пути. Входные ворота – слизистая оболочка носа.В начале заболевания определяются гиперемия и инфильтрация в передних отделах полости носа. Затем возникают узелки и бугорки, слизистая становится матовой, появляется изъязвление. На поверхности язв образуется вязкий секрет, который далее превращается в корки буроватого цвета со специфическим неприятным запахом. После туалета полости носа и удаления корок нередки кровотечения из эрозированной поверхности.

Жалобы на нарушение носового дыхания и обоняния, затем появляется разрушение носовой перегородки (ее хрящевого отдела), параллельно разрушается слизистая носовых раковин.

Рис. 61. Фотография лица больного лепрой

Одновременно с этими событиями наступают изменения со стороны кожи наружного носа: она инфильтрируется и принимает медно-синюшную окраску. Наружный нос увеличивается, образуются большие узлы на кончике и крыльях носа, которые далее изъязвляются и распадаются, затем быстро самопроизвольно рубцуются, что приводит к грубой деформации наружного носа. Без лечения такие изменения наступают в течение 2–3 лет у 70% больных.

Затем в процесс вовлекаются и костные структуры (сошник и др.). Практически во всех случаях наблюдаются аналогичные изменения со стороны ушных раковин, лишь с тем отличием, что изъязвление наблюдается реже.

В отсутствии лечения инфильтрация кожи и деструкция нервов могут приводить к выраженной деформации облика и уродству. Однако сами микобактерии лепры не способны вызывать отмирание пальцев или стопы. К утрате частей тела в результате некроза тканей приводит вторичная бактериальная инфекция. Выделяют два полярных типа заболевания туберкулоидный и лепроматозный.

Туберкулоидная проказа обычно начинается появлением четко очерченного гипопигментированного пятна, в пределах которого отмечается гиперестезия. В дальнейшем пятно увеличивается, его края приподнимаются, становятся валикообразными. Центральная часть пятна подвергается атрофии и западает. В пределах этого очага кожа лишена чувствительности, отсутствуют потовые железы и волосяные фолликулы, пальпируются утолщенные нервы, иннервирующие пораженные участки. Нередки контрактуры кистей и стоп. На подошвах образуются нейротрофические язвы.

Лепроматозная проказа обычно сопровождается обширными симметричными относительно срединной линии тела поражениями кожи. Очаги поражения могут быть представлены пятнами, бляшками, папулами, узлами (лепромами). Кожа между элементами утолщена. Чаще всего страдают лицо, ушные раковины, запястья, локти, ягодицы и колени. Характерный признак-выпадение наружной трети бровей. Для поздних стадий болезни характерны «львиное лицо», разрастание мочек ушей.

Лечение проказы трбует участия многих специалистов. Помимо антимикробной терапии, необходимы консультации и лечение офтальмолога, оториноларинголога, невролога, ортопеда и др. Противолепрозная терапия осуществляется многими препаратами: клофазимин, рифампицин, дапсон, офлоксацин, кларитромицин и др.

При своевременной диагностике лепра полностью излечивается. При запоздалом лечении болезнь приводит к стойким морфологическим изменениям инвалидизации больного.

Болезнь Вегенера

Гранулематоз Вегенера рассматривается как аутоиммунное заболевание, входящее в группу системных ревматоидных заболеваний. Оно имеет четко очерченную клиническую картину с преимущественным первичным поражением верхних дыхательных путей и последующим вовлечением в процесс висцеральных органов. Впервые заболевание было описано в 1936–1939 гг. F. Wegener, в честь которого оно и было впоследствии названо.

Очень важным является то, что начальные проявления заболевания чаще связаны с поражением верхних дыхательных путей. Поэтому постановка диагноза во многом зависит от врача-оториноларинголога.

Гранулематоз Вегенера – аутоиммунное гранулематозное воспаление стенок сосудов, захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов. Относится к системным АНЦА-ассоциированным некротизирующим васкулитам.

Это тяжелое быстро прогрессирующее заболевание. Без своевременно начатого лечения приводит к смертельному исходу в течение 6–12 месяцев. Подразделяется на 2 формы: локальную и генерализованную, которые, по мнению ряда авторов, являются стадиями заболевания.

При локальной форме поражаются ЛОР-органы (90% случаев) и глаза (10% случаев) с развитием ринита, назофарингита, синусита, евстахиита, отита, склерита, эписклерита, а также увеита.

При генерализованной форме к вышеуказанным симптомам присоединяется поражение легких (80% случаев) в виде легочного гранулематозного васкулита, обычно заканчивающегося образованием легочных гранулем.

Гранулемы подвержены распаду с образованием каверн, что нередко сопровождается легочным кровотечением. У 2/3 пациентов наблюдается поражение почек в виде некротизирующего быстро прогрессирующего гломерулонефрита.

Достаточно часто гранулематоз Вегенера протекает с развитием кожного васкулита (у 40% пациентов) и поражением периферической нервной системы (15%) с развитием асимметричной полинейропатии. У 5% больных описан перикардит.

Заболевание чаще всего манифестирует с поражения верхних дыхательных путей и глаз. Поражения внутренних органов обычно наступают позже.

Гранулематоз Вегенера поражает в равной степени, как мужчин, так и женщин. Средний возраст заболевших составляет 40 лет.

Заболевание начинается с общей слабости, пониженного аппетита и похудения. В последующем присоединяются лихорадка, артралгии и миалгии. Иногда выявляют симптомы реактивных артритов.

При гранулематозе Вегенера воспалительный процесс затрагивает в основном белочную и радужную оболочку глаз. Нередко развитие увеита, иридоциклита, эписклерита, склерита, приводящих к перфорации роговицы и слепоте. Возможно образование периорбитальной гранулемы с развитием экзофтальма.

Поражение верхних дыхательных путей, ротовой полости и органов слуха.

Проявляется в виде упорного насморка с гнойно-геморрагическим отделяемым. В последующем развивается изъязвление слизистой оболочки. Возможна перфорация перегородки с развитием седловидной деформации носа. Помимо язвенно-некротического ринита возможно поражение трахеи, гортани, придаточных пазух носа, слуховых труб и ушей.

Нередко возникновение язвенного стоматита. Иногда встречается резистентный к консервативному и хирургическому лечению мастоидит.

Наблюдается кожный васкулит с язвенно-геморрагическими высыпаниями.

В легких образуются гранулемы, нередко распадающиеся, что приводит к кровохарканию и развитию дыхательной недостаточности. У 1/3 пациентов гранулемы клинически ничем себя не проявляют.

Возможно развитие плеврита, аускультативно проявляющегося шумом трения плевры. Также может наблюдаться выпотной плеврит.

Одной из излюбленных локализаций гранулематоза Вегенера являются почечные клубочки. Возникающий гломерулонефрит проявляется гематурией, массивной протеинурией, нередко имеет быстропрогрессирующее течение и приводит к быстро нарастающей почечной недостаточности.

У больных с развернутой клинической картиной диагноз обычно несложен, однако в связи с разнообразием форм и вариантов течения возникают трудности на ранних стадиях заболевания. Примерно 25% больных в начальной стадии не имеют признаков поражения легких или почек.

Классификационные критерии диагностики гранулематоза Вегенера.

1. Воспаление носа и полости рта: язвы в полости рта, гнойные или кровянистые выделения из полости носа.

2. Изменения при рентгенографическом исследовании легких: узелки, инфильтраты или полости.

3. Изменения мочи: микрогематурия (>5 эритроцитов в поле зрения) или скопления эритроцитов в осадке мочи.

4. Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерии или в периваскулярном и экстраваскулярном пространствах.

При наличии двух и более критериев чувствительность постановки диагноза составляет 88%, а специфичность – 92%. Для подтверждения диагноза определяют наличие в крови классических антинейтрофильных цитоплазматических антител.

Дифференциальная диагностика

С целью правильной диагностики следует исключить заболевания, также протекающие с легочно-почечным синдромом: микроскопический полиангиит, синдром Чарга-Стросса, узелковый периартериит, синдром Гудпасчера, геморрагический васкулит, системную красную волчанку, редко – стрептококковую пневмонию с гломерулонефритом.

Также проводят дифференциальный диагноз с другими заболеваниями: лимфоидным гранулематозом, ангиоцентрической злокачественной лимфомой, злокачественными опухолями, срединной гранулемой носа, саркоидозом, туберкулезом, бериллиозом, системными микозами, сифилисом, проказой, СПИДом и др. При преимущественно почечном течении дифференциальную диагностику проводят с идиопатическим быстропрогрессирующим гломерулонефритом.

Лечение

Поскольку заболевание имеет аутоиммунный генез, препаратами выбора являются иммунодепрессанты: цитостатики в сочетании с глюкокортикоидами. Из цитостатиков хорошо себя зарекомендовал циклофосфамид в дозе 2 мг/кг/сут. При поражении почек дозу повышают до 3–5 мг/кг/сут. Глюкокортикоиды назначаются в эквивалентной преднизолону дозе 1 мг/кг/сут.

Хорошие результаты показала пульс-терапия циклофосфамида в дозе 1000 мг. Определенные надежды возлагаются на антицитокиновую терапию.

Без лечения прогноз неблагоприятен: средняя продолжительность жизни не превышает 5 месяцев, а летальность в течение первого года жизни составляет 80%.

При своевременно начатой терапии циклофосфамидом и глюкокортикостероидами у 93% пациентов ремиссия длится около 4 лет, у некоторых больных – более 10 лет.

Литература:

1. Бабияк В.И., Накатис Я.А. Клиническая оториноларингология. СПб: Гиппократ. 2005. 782 с.

2. Бариляк Р.А., Сахелашвили Н.А. Склерома. Киев: Изд. «Здоровья». 1974. 181 с.

3. Гюсан А.О. Специфические и неспецифические воспалительные заболевания ЛОР-органов у больных туберкулезом легких // Рос. оториноларингология. Приложение. 2010. №1. С. 11–15.

4. Дуйко В. В. Некоторые вопросы эпидемиологии и организации борьбы с лепрой на современном этапе // II Всероссийский съезд дерматовенерологов: Тез. науч. работ.. — СПб., 2007. — С. 9.