Ототоксическая сенсоневральная тугоухость бывает результатом врачебных ошибок.

При необходимости применения ототоксического антибиотика по жизненно важным показаниям необходимо использование средств, которые могут предотвратить или ослабить, сделать нестойким его ототоксическое действие (Lenoir M., Daudet N.,Paurietti C. et al., 2000).

Есть данные об отопротекторном действии витаминов-антиоксидантов А, Е, С, антихолинестеразных средств (галантамина, нейромидина), индометацина в малых дозах, нефидипина.

Обосновано отопротекторное применение таких средств, как нейропептиды, которые обладают активирующим влиянием на регенерацию нервной ткани периферических и центральных отделов нервной системы.

Поскольку применение ототоксических препаратов продолжается, необходимы мероприятия по предотвращению и ограничению их ототоксического действия:

1. Необходимо ограничить назначение аминогликозидных антибиотиков, оправдывая их только жизненно важными показаниями.

2. Особенно строгое ограничение должно соблюдаться у беременных и у детей раннего возраста.

3. Никогда не сочетать введение двух аминогликозидных или других ототоксических препаратов.

4. В случае назначения ототоксических препаратов проводить лечение под прикрытием отопротекторов.

5. Осуществлять ежедневный контроль состояния больного, получающего ототоксические препараты, и при наличии жалоб на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, а также при нарушении выделительной функции почек немедленно отменить препарат с ототоксическим действием.

6. Не использовать ототоксические средства в лечении больных, имеющих в анамнезе черепно-мозговую травму или почечную патологию, а также при наличии аллергических заболеваний.

Диагностика сенсоневральной тугоухости

СНТ клинически проявляется снижением слуха, нарушением разборчивости речи, шумом в ушах, реже – головокружением.

Отоскопическая картина не играет роли в диагностике этого заболевания, так как барабанные перепонки при СНТ не отличаются от нормальных.

Особую диагностическую ценность при СНТ приобретает аудиологическое исследование, включающее субъективные и объективные методы исследования слуха. Диагностируется нарушение звуковосприятия.

Слуховой анализатор может вовлекаться в патологический процесс на любом уровне, но чаще, особенно на первых этапах, наблюдается преимущественно периферическое поражение.

К субъективным методам исследования слуха относят исследование речью, камертонами, тональную аудиометрию, ультразвуковую аудиометрию и др.

Исследование слуха речью. При исследовании шепотной и разговорной речью обнаруживают снижение остроты слуха на одно или оба уха различной степени выраженности (менее 6 м).

Характерна диссоциация в восприятии шепотной и разговорной речи: разговорная речь воспринимается лучше шепотной. Этот факт позволяет уже на этом этапе заподозрить нарушение звуковосприятия.

Камертональное исследование выявляет снижение слуха на высокие частоты. Камертональные пробы проводят камертонами (С128, С256). При СНТ они позволяют выявить признаки нарушения звуковосприятия.

- Опыт Ринне положительный, укороченный.

- Опыт Вебера выявляет латерализацию в лучше слышащее ухо.

- Опыт Швабаха укороченный.

- Опыт Федеричи – звук более громко воспринимается с козелка, чем с сосцевидного отростка.

- Опыты Желле и Бинга положительны, что позволяет исключить анкилоз стремени, характерный для отосклероза.

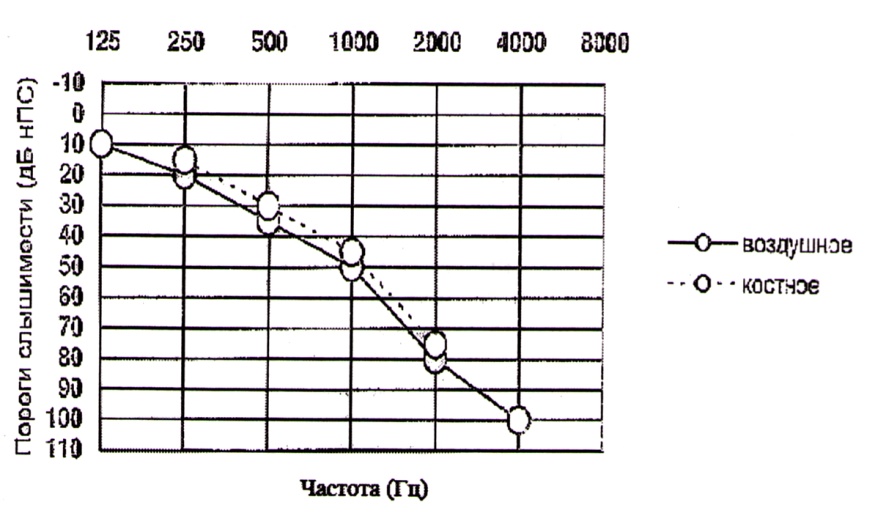

Тональная пороговая аудиометрия выявляет характерные признаки нарушения звуковосприятия:

- повышение слуховых порогов по костному и воздушному звукопроведению;

- кривые по костному и воздушному звукопроведению повторяют друг друга, отсутствует костно-воздушный интервал (симптом слипания кривых);

- «нисходящая аудиометрическая кривая» наиболее характерна, хотя может быть и другая (рис.52).

Рис.52. Тональная пороговая аудиограмма при сенсоневральной тугоухос

Тональная пороговая аудиометрия выявляет характерные признаки нарушения звуковосприятия:

- повышение слуховых порогов по костному и воздушному звукопроведению;

- кривые по костному и воздушному звукопроведению повторяют друг друга, отсутствует костно-воздушный интервал (симптом слипания кривых);

- «нисходящая аудиометрическая кривая» наиболее характерна, хотя может быть и другая (рис.52).

Для оценки выраженности слуховых нарушений Г. А. Таварткиладзе и соавт. (2003) рекомендуют использовать Международную классификацию степеней тугоухости и глухоты (Wilson J., 1980), в основу которой положен уровень среднего значения порогов слышимости по воздушному звукопроведению в диапазоне речевых частот.